Managementinformations- und Berichtssysteme - Einleitung: Unterschied zwischen den Versionen

Markierung: Manuelle Zurücksetzung |

|||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

* '''Globalisierung''': Durch die Entstehung von multinationalen Unternehmen, deren Abteilungen und Arbeitsgruppen weit voneinander entfernt liegen, durch die zunehmende Vernetzung von nationalen Wirtschaftssystemen sowie durch die globalen Weltmärkte werden Systeme benötigt, die ortsunabhängig weltweit miteinander kommunizieren können. | * '''Globalisierung''': Durch die Entstehung von multinationalen Unternehmen, deren Abteilungen und Arbeitsgruppen weit voneinander entfernt liegen, durch die zunehmende Vernetzung von nationalen Wirtschaftssystemen sowie durch die globalen Weltmärkte werden Systeme benötigt, die ortsunabhängig weltweit miteinander kommunizieren können. | ||

* '''Informationswirtschaft:''' Im Vergleich zur einst überwiegenden Industrie- und Agrarwirtschaft gewann die Informationswirtschaft in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung. Information und Wissen haben zunehmend größeren Wert. Die Schaffung, Nutzung und Verteilung von Information im Zusammenhang mit Zeit bedeutet für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Die Marktwerte eines Unternehmens bestehen dabei vorwiegend aus immateriellen Vermögenswerten wie | * '''Informationswirtschaft:''' Im Vergleich zur einst überwiegenden Industrie- und Agrarwirtschaft gewann die Informationswirtschaft in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung. Information und Wissen haben zunehmend größeren Wert. Die Schaffung, Nutzung und Verteilung von Information im Zusammenhang mit Zeit bedeutet für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Die Marktwerte eines Unternehmens bestehen dabei vorwiegend aus immateriellen Vermögenswerten wie Know-how, Wissensbilanz oder Humanressourcen. | ||

* '''E-Business''': Die interne und externe Kommunikation mit Kund*innen, Lieferant*innen und Mitarbeiter*innen stützt sich immer mehr auf internetbasierte Lösungen, die notwendigerweise mit IT-Lösungen in Beziehung stehen. Zunehmend werden alle wichtigen Geschäftsprozesse mit Unterstützung von IT verwirklicht. | * '''E-Business''': Die interne und externe Kommunikation mit Kund*innen, Lieferant*innen und Mitarbeiter*innen stützt sich immer mehr auf internetbasierte Lösungen, die notwendigerweise mit IT-Lösungen in Beziehung stehen. Zunehmend werden alle wichtigen Geschäftsprozesse mit Unterstützung von IT verwirklicht. | ||

* '''Organisationswandel:''' Die neuen Herausforderungen der Wirtschaft führten in den letzten Jahrzehnten zu einer deutlichen Veränderung der inneren Struktur von Unternehmen. Einerseits änderte sich die Organisationsstruktur (es gibt weniger Hierarchie, was mit flacheren Organisationsstrukturen einhergeht); anderseits ist eine Dezentralisierung zu beobachten. Dies führt insgesamt zu flexibleren, schneller reagierenden Unternehmen. Die Bestrebung zu niedrigen Transaktions- und Koordinationskosten haben dabei den Organisationswandel beschleunigt. | * '''Organisationswandel:''' Die neuen Herausforderungen der Wirtschaft führten in den letzten Jahrzehnten zu einer deutlichen Veränderung der inneren Struktur von Unternehmen. Einerseits änderte sich die Organisationsstruktur (es gibt weniger Hierarchie, was mit flacheren Organisationsstrukturen einhergeht); anderseits ist eine Dezentralisierung zu beobachten. Dies führt insgesamt zu flexibleren, schneller reagierenden Unternehmen. Die Bestrebung zu niedrigen Transaktions- und Koordinationskosten haben dabei den Organisationswandel beschleunigt. | ||

Version vom 27. Juli 2023, 08:58 Uhr

Einleitung – Die Entwicklung von Managementinformationssystemen

Die erste Lektion führt in das Thema Managementinformationssysteme ein.

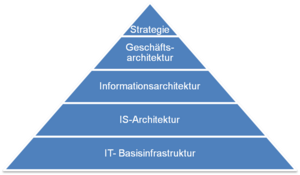

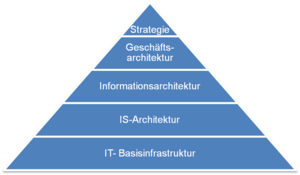

Im ersten Teil dieser Lektion wird der Begriff „Managementinformationssystem“ definiert und die historische Entwicklung von Managementsystemen erläutert. Darauf aufbauend werden die Trends diskutiert, die zur starken Verbreitung von Managementinformationssystemen geführt haben. Im Weiteren wird der Begriff „Informationssystem“ definiert und die Bedeutung von Informationssystemen für die Wertschöpfung eines Unternehmens diskutiert. Abschließend wird die Architektur von Informationssystemen anhand der Architekturpyramide vorgestellt und in Bezug zur Unternehmensstrategie gesetzt.

Die Entwicklung von Managementinformationssystemen

Schon seit der Entwicklung der ersten kommerziellen Computer in der 1960er Jahren werden sie zur Unterstützung betriebswirtschaftlicher Vorgehensweisen eingesetzt. Diese Entwicklung durchlief mehrere Phasen. Zuerst wurden nur einzelne Funktionen und Funktionsbereiche automatisiert, wie beispielsweise Lagerbestandsführung, Buchhaltung oder Beschaffung. Darüber hinaus übernahmen Computerprogramme einige komplizierte Berechnungen zur Optimierung der Vorgehensweise.

Ab den 1990er Jahren verbreitete sich die prozessorientierte Denkweise und der Fokus wurde auf die Umsetzung integrierter betriebsübergreifender Geschäftsprozesse gesetzt. Dazu war es notwendig, die Geschäftsprozesse modellieren zu können. Somit entstanden integrierte betriebswirtschaftliche Systeme, die aus mehreren Komponenten bestanden und alle wesentlichen betrieblichen Funktionsbereiche und Prozesse unterstützen. Ein wesentliches Merkmal dieser Systeme ist eine zentrale Datenbank; dadurch konnte Datenredundanz vermieden werden. Zuerst wurden die zeitaufwendigen Routineaufgaben automatisiert; später wurden komplexere Kalkulationen den Rechnern übergeben. Parallel dazu wurden bereits die ersten Managementinformationssysteme (MIS) entwickelt. Bald wurden große Datenmengen von Maschinen verarbeitet, welche von Menschen ohne Computerunterstützung nicht mehr bearbeitbar waren.

Wirtschaftstrends

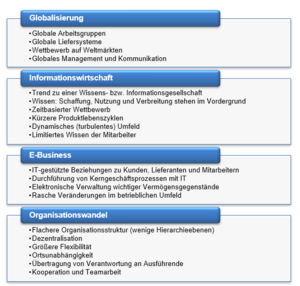

Verschiedene Wirtschaftstrends führen dazu, dass immer mehr Unternehmen die Einführung eines integrierten Informationssystems in Erwägung ziehen (vgl. untere Abbildung):

- Globalisierung: Durch die Entstehung von multinationalen Unternehmen, deren Abteilungen und Arbeitsgruppen weit voneinander entfernt liegen, durch die zunehmende Vernetzung von nationalen Wirtschaftssystemen sowie durch die globalen Weltmärkte werden Systeme benötigt, die ortsunabhängig weltweit miteinander kommunizieren können.

- Informationswirtschaft: Im Vergleich zur einst überwiegenden Industrie- und Agrarwirtschaft gewann die Informationswirtschaft in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung. Information und Wissen haben zunehmend größeren Wert. Die Schaffung, Nutzung und Verteilung von Information im Zusammenhang mit Zeit bedeutet für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Die Marktwerte eines Unternehmens bestehen dabei vorwiegend aus immateriellen Vermögenswerten wie Know-how, Wissensbilanz oder Humanressourcen.

- E-Business: Die interne und externe Kommunikation mit Kund*innen, Lieferant*innen und Mitarbeiter*innen stützt sich immer mehr auf internetbasierte Lösungen, die notwendigerweise mit IT-Lösungen in Beziehung stehen. Zunehmend werden alle wichtigen Geschäftsprozesse mit Unterstützung von IT verwirklicht.

- Organisationswandel: Die neuen Herausforderungen der Wirtschaft führten in den letzten Jahrzehnten zu einer deutlichen Veränderung der inneren Struktur von Unternehmen. Einerseits änderte sich die Organisationsstruktur (es gibt weniger Hierarchie, was mit flacheren Organisationsstrukturen einhergeht); anderseits ist eine Dezentralisierung zu beobachten. Dies führt insgesamt zu flexibleren, schneller reagierenden Unternehmen. Die Bestrebung zu niedrigen Transaktions- und Koordinationskosten haben dabei den Organisationswandel beschleunigt.

Informationssysteme

DEF: Informationssystem (IS, Information System)

Ein Informationssystem (IS) besteht aus Menschen und Maschinen, die Information erzeugen und/oder benutzen und die durch Kommunikationsbeziehungen miteinander verbunden sind. (Hansen & Neumann, 2005)

„Bei Informationssystemen handelt es sich um soziotechnische Systeme, die menschliche und maschinelle Komponenten (Teilsysteme) umfassen und zum Ziel der optimalen Bereitstellung von Information und Kommunikation nach wirtschaftlichen Kriterien eingesetzt werden.“ (Krcmar, 2005)

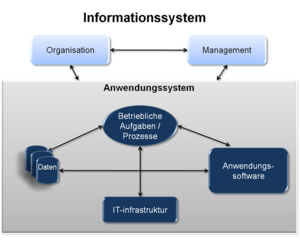

Folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge eines Informationssystems in einer Organisation. Organisation und Management stehen dabei in Wechselwirkung mit dem Anwendungssystem und zueinander. Das Anwendungssystem definiert sich durch Daten, betriebliche Prozesse, die IT-Infrastruktur und eingesetzte Anwendungssoftware. Daten, Prozesse und Anwendungssoftware stehen dabei in gegenseitiger Wechselwirkung. Die IT-Infrastruktur steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den betrieblichen Prozessen.

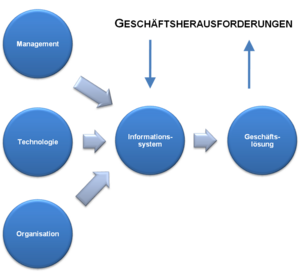

Der Bedarf nach dem Einsatz von IT in Unternehmen hat mehrere Hintergründe. Dabei soll der Einsatz von IT niemals Selbstzweck sein. Die Ziele für den IT-Einsatz sollen immer im Unternehmensmanagement festgelegt bzw. verankert sein. Welche Informationssysteme dem Unternehmenszweck dienen und somit adäquat eingesetzt werden können, hängt von den technologischen Gegebenheiten sowie von der Organisationsstruktur ab. Nur ein strategisch geplantes und entsprechend implementiertes Informationssystem wird auch erfolgreich sein (untere Abbildung).

Die IT-Infrastruktur soll dabei so gestaltet sein, dass sie einen möglichst hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Das kontinuierliche Streben nach höherer Leistung und Produktivität führte dadurch zu einer immer schnelleren Entwicklung integrierter Informationssysteme.

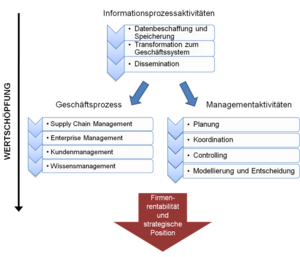

Ein Informationssystem bedeutet somit für ein Unternehmen Wertschöpfung. Der Mehrwert, den ein IS für ein Unternehmen leistet, zeigt sich auf verschiedenen Wegen; unter anderem kann sich dieser in einer Erhöhung des ROI (Return on Investment), einer Steigerung der strategischen Position des Unternehmens oder in einer Erhöhung des Börsenwerts der Organisation zeigen. Die Informationsverarbeitung unterstützt dabei einerseits den Entscheidungsprozess der Geschäftsführung sowie andererseits die Ausführung von Geschäftsprozessen.

Folgende Abbildung zeigt die Informationswertschöpfung eines Unternehmens: zunächst werden die Rohdaten systematisch erworben und danach in verschiedenen Schritten gespeichert, weiterverarbeitet (transformiert) und schließlich verteilt. Dadurch entsteht ein Informationsmehrwert. Wie aus der unteren Abbildung ersichtlich, ist der betriebswirtschaftliche Wert eines IS direkt vom Nutzen aus einem verbesserten Entscheidungsfindungsprozess sowie vom Nutzen aus effizienteren Geschäftsprozessen abhängig. Beide gemeinsam beeinflussen nachhaltig die Firmenrentabilität und bestimmen die strategische Position eines Unternehmens.

IS-Architektur

Eine erfolgreiche IS-Strategie muss die komplette IS-Architektur in ihrer Gesamtheit betrachten. Das heißt, alle Zusammenhänge eines existierenden oder geplanten Informationssystems sind zu berücksichtigen. Es reicht nicht aus, nur Teile davon in Betracht zu ziehen und diese Teilsysteme zu gestalten.

Eine Architekturpyramide (folgende Abbildung) zeigt die statische und dynamische Struktur eines IT-Systems in einem Unternehmen unter Berücksichtigung verschiedener Blickwinkel. Die statischen Elemente zeigen dabei die einzelnen Komponenten und deren Schnittstellen; die dynamischen Elemente beschreiben die Zustände sowie die Kommunikation der Komponenten.

Eine Architekturpyramide hat dabei folgende Ziele:

- Erfüllung der Anforderungen;

- Robustheit gegenüber Änderungen;

- eine gewisse „Schönheit“;

- Vertikale Integrität: IS müssen die vorgegebenen Betriebsziele für alle Teilkomponenten unterstützen;

- Horizontale Integrität: Das Zusammenspiel aller Teilinformationssysteme muss gewährleistet sein.

Die Architekturpyramide besteht dabei aus folgenden fünf Elementen (untere Abbildung ):

- IS-Strategie: Diese Ebene umfasst die langfristige (5-10 Jahre) Gesamtkonzeption und Realisierung des gesamtbetrieblichen Informationssystems. Sie wird vorwiegend vom Management festgelegt.

- Geschäftsarchitektur: Diese besteht aus den Organisations- sowie Prozessarchitekturen des Unternehmens und wird durch die Definition des Informationsbedarfs sowie von Businessfunktionen ergänzt.

- Informationsarchitektur: Sie besteht aus zwei großen Teilen: IST-Architektur sowie SOLL-Architektur. Weiters beinhaltet sie folgende drei Bereiche: die Technologiestrategie, die Architekturstrategie sowie Architekturprinzipen.

- IS-Architektur: Diese besteht aus den zugeordneten Softwareentwicklungsprozessen und der Anwendungsarchitektur.

- IT-Basisinfrastruktur: Als IT-Basisinfrastruktur wird die Gesamtheit aller Hardware- und Softwarekomponenten verstanden, welche die Laufzeit- und Managementumgebung für Entwicklung, Test und Produktion von IS bilden.

Abschließend lassen sich die Ziele zum Einsatz von Informationssystemen wie folgt zusammenfassen (Hansen & Neumann, 2005):

- Rationalisierung, Kosteneinsparungen;

- Bearbeitung großer Datenmengen;

- Aktuelle, umfassende Information;

- Hohe Qualität der Ergebnisse;

- Straffe Abwicklung von Prozessen;

- Entscheidungsunterstützung; sowie

- Strategische Wettbewerbsvorteile durch neue Formen von inner- und zwischenbetrieblichen Prozessen.

In der heutigen Zeit benutzen wohl alle Unternehmen Computer zur Unterstützung ihrer alltäglichen Büroarbeiten. Sogenannte Persönliche Informationsmanagement-Programme (PIM, Personal Information Managers) sind dabei am Häufigsten im Einsatz. Hierzu zählen Software-Anwendungen, die zur Verwaltung und Abwicklung von E-Mails, Terminen, Notizen, Adressen und Aufgaben verwendet werden. Ein weiterer großer Bereich an häufig eingesetzter Software sind Programme für Textverarbeitung, Tabellenverwaltung und Präsentationen. Solange ein Unternehmen klein ist, keine größeren Datenmengen verarbeiten muss und auch nicht mit komplexen Prozessen konfrontiert ist, reichen solche Programme für die Unterstützung von betrieblichen Prozessen aus. Verschiedene externe und interne Kräfte bzw. Einflussfaktoren können jedoch dazu führen, dass diese Software nicht mehr ausreicht und das Unternehmen schließlich ein integriertes betriebliches Informationssystem aufbauen muss, um den Herausforderungen gewachsen zu sein.

Überblick zum logischen Aufbau der Lektionen

Nachdem wir in Lektion 1 die Grundlagen von Informationssystemen mit Definitionen, Entwicklungsgeschichte, Aufbau und Architektur diskutiert haben, beschäftigen wir uns in Lektion 2 mit Anwendungssystemen, um den Einsatz von Informationssystemen zu beleuchten. In Lektion 3 betrachten wir schließlich den technischen Aufbau von Informationssystemen. Lektion 4 beschäftigt sich mit der Einführung und Implementierung von Managementinformationssystemen. Die letzte Lektion (Lektion 5) beschäftigt sich mit der Integration von E-Business-Lösungen in das betriebliche Informationssystem.

Zusammenfassung

Im weiteren Sinne versteht man unter dem Begriff „Managementinformationssysteme“ die Wissenschaft über den Einsatz von Informationssystemen in der Wirtschaft und im Management.

Im engeren Sinne bezieht sich der Begriff „Managementinformationssysteme“ auf jene Informationssysteme, welche auf der Managementebene zum Einsatz kommen.

Bereits in den 1960ern wurden Computer zur Unterstützung betriebswirtschaftlicher Prozesse eingesetzt. Mittlerweile verarbeiten Maschinen große Datenmengen, welche von Menschen ohne Computerunterstützung nicht mehr bearbeitbar wären.

Die weite Verbreitung von integrierten Informationssystemen wurde durch diverse Wirtschaftstrends vorangetrieben. Durch die zunehmende Globalisierung arbeiten Arbeitsgruppen lokal voneinander getrennt zusammen, was durch Informationstechnologie entsprechend unterstützt werden muss. Weiters zeigte sich eine deutliche Bewegung von der einstigen Industrie- und Agrarwirtschaft in Richtung Informationswirtschaft, bei der Information den Marktwert eines Unternehmens prägt. Durch die Weiterentwicklung der Systeme wurden auch E-Business-Lösungen möglich, wodurch zentrale Geschäftsprozesse vermehrt gänzlich durch internetbasierte Lösungen realisiert werden. Auf Organisationsebene zeigten sich flache Organisationsstrukturen mit gleichzeitiger Dezentralisierung, was nach niedrigen Transaktions- und Koordinationskosten verlangt.

Informationssysteme beziehen sowohl Menschen als auch Maschinen ein und werden zur optimalen Kommunikation bzw. zur Bereitstellung von Information eingesetzt. Ein Informationssystem bedeutet für ein Unternehmen Wertschöpfung. Der Mehrwert zeigt sich beispielsweise durch eine Erhöhung des ROI, eine Steigerung der strategischen Position oder in einer Erhöhung im Börsenwert einer Organisation.

Eine Informationssystemarchitektur berücksichtigt alle existierenden oder geplanten Zusammenhänge eines Informationssystems und beschreibt daher alle Prozesse, Kommunikationsbeziehungen und Daten eines Informationssystems in seiner Gesamtheit. Die Architekturpyramide besteht dabei aus fünf Elementen: IS-Strategie, Geschäftsarchitektur, Informationsarchitektur, IS-Architektur sowie IT-Basisinfrastruktur.

Die Ziele für den Einsatz eines Informationssystems lassen sich folgendermaßen charakterisieren: Rationalisierung, Bearbeitung großer Datenmengen, umfassende und qualitativ hochwertige Information, Entscheidungsunterstützung sowie strategische Wettbewerbsvorteile durch eine Reorganisation von Prozessen.

Wiederholungsfragen/Übungen

Erklären Sie den Unterschied zwischen Managementinformationssystemen im engeren und im weiteren Sinne!

Fassen Sie die historische Entwicklung der Betrieblichen Informationssysteme kurz zusammen.

Beschreiben Sie die großen Wirtschaftstrends, die zur weiten Verbreitung von Betrieblichen Informationssystemen führten.

Wo gliedert sich das Informationssystem in ein Unternehmen ein?

Was ist eine Architekturpyramide und welche Ziele hat sie?

Zeichnen Sie die Architekturpyramide eines Unternehmens und erklären Sie die einzelnen Schichten!

Welche Ziele werden mit dem Einsatz von IS in einem Unternehmen verfolgt?

Lösungen

Wiederholungsaufgabe1-1:

Im weiteren Sinne versteht man unter Managementinformationssystemen die Wissenschaft über den Einsatz von Informationssystemen in Wirtschaft und Management.

Im engeren Sinne beschäftigen sich Managementinformationssysteme mit Informationssystemen, welche auf Managementebene zum Einsatz kommen.

Wiederholungsaufgabe1-2:

Bereits in den 1960ern wurden die ersten kommerziellen Computer zur Unterstützung betriebswirtschaftlicher Vorgehensweisen eingesetzt.

Zuerst wurden nur einzelne Funktionen und Funktionsbereiche automatisiert (z.B. Lagerbestandsführung, Buchhaltung oder Beschaffung). Weiters übernahmen Computerprogramme komplizierte Berechnungen zur Optimierung der Vorgehensweise.

Ab den 1990er Jahren verbreitete sich die prozessorientierte Denkweise; der Fokus lag dabei auf der Umsetzung integrierter betriebsübergreifender Geschäftsprozesse. Es entstanden integrierte betriebswirtschaftliche Systeme, die aus mehreren Komponenten bestanden und alle wesentlichen betrieblichen Funktionsbereiche und Prozesse unterstützen. Ein wesentliches Merkmal dieser Systeme ist eine zentrale Datenbank; dadurch konnte Datenredundanz vermieden werden.

Zuerst wurden die zeitaufwendigen Routineaufgaben automatisiert; später wurden komplexere Kalkulationen den Rechnern übergeben.

Parallel dazu wurden bereits die ersten Managementinformationssysteme entwickelt. Bald wurden große Datenmengen von Maschinen verarbeitet, welche von Menschen ohne Computerunterstützung nicht mehr bearbeitbar waren.

Wiederholungsaufgabe1-3:

- Globalisierung

- Globale Arbeitsgruppen

- Globale Liefersysteme

- Wettbewerb auf Weltmärkten

- Globales Management und Kommunikation

- Informationswirtschaft

- Trend zu einer Wissens- bzw. Informationsgesellschaft

- Wissen: Schaffung, Nutzung und Verbreitung stehen im Vordergrund

- Zeitbasierter Wettbewerb

- Kürzere Produktlebenszyklen

- Dynamisches (turbulentes) Umfeld

- imitiertes Wissen der Mitarbeiter*innen

- E-Business

- IT-gestützte Beziehungen zu Kund*innen, Lieferant*innen und Mitarbeiter*innen

- Durchführung von Kerngeschäftsprozessen mit IT

- Elektronische Verwaltung wichtiger Vermögensgegenstände

- Rasche Veränderungen im betrieblichen Umfeld

- Organisationswandel

- Flachere Organisationsstruktur (wenige Hierarchieebenen)

- Dezentralisation

- Größere Flexibilität

- Ortsunabhängigkeit

- Übertragung von Verantwortung an Ausführende

- Kooperation und Teamarbeit

Wiederholungsaufgabe1-4:

Ein Informationssystem ist ein soziotechnisches System, das aus Menschen und Maschinen besteht, die Information erzeugen und/oder nutzen und durch Kommunikationsbeziehungen miteinander verbunden sind. Diese Teilsysteme (menschliche und maschinelle Komponenten) haben das Ziel, Information optimal bereitzustellen und Kommunikation wirtschaftlich einzusetzen.

Ein Informationssystem ist daher ein umfassendes System, das die Gesamtorganisation umspannt (siehe dazu auch Abb. 2).

Wiederholungsaufgabe1-5:

Eine Architekturpyramide zeigt die statische und dynamische Struktur eines IT-Systems in einem Unternehmen unter Berücksichtigung verschiedener Blickwinkel. Die statischen Elemente zeigen dabei die einzelnen Komponenten und deren Schnittstellen; die dynamischen Elemente beschreiben die Zustände sowie die Kommunikation der Komponenten.

Eine Architekturpyramide hat dabei folgende Ziele:

- Erfüllung der Anforderungen;

- Robustheit gegenüber Änderungen;

- eine gewisse „Schönheit“;

- Vertikale Integrität: IS müssen die vorgegebenen Betriebsziele für alle Teilkomponenten unterstützen;

- Horizontale Integrität: Das Zusammenspiel aller Teilinformationssysteme muss gewährleistet sein.

Wiederholungsaufgabe1-6:

Die Architekturpyramide besteht aus folgenden fünf Schichten:

- IS-Strategie: Diese Ebene umfasst die langfristige (5-10 Jahre) Gesamtkonzeption und Realisierung des gesamtbetrieblichen Informationssystems. Sie wird vorwiegend vom Management festgelegt.

- Geschäftsarchitektur: Diese besteht aus den Organisations- sowie Prozessarchitekturen des Unternehmens und wird durch die Definition des Informationsbedarfs sowie von Businessfunktionen ergänzt.

- Informationsarchitektur: Sie besteht aus zwei großen Teilen: IST-Architektur sowie SOLL-Architektur. Weiters beinhaltet sie folgende drei Bereiche: die Technologiestrategie, die Architekturstrategie sowie Architekturprinzipen.

- IS-Architektur: Diese besteht aus den zugeordneten Softwareentwicklungsprozessen und der Anwendungsarchitektur.

- IT-Basisinfrastruktur: Als IT-Basisinfrastruktur wird die Gesamtheit aller Hardware- und Softwarekomponenten verstanden, welche die Laufzeit- und Managementumgebung für Entwicklung, Test und Produktion von IS bilden.

Wiederholungsaufgabe1-7:

Der Einsatz von IT darf dabei niemals Selbstzweck sein. Die Ziele für den IT-Einsatz sollen immer im Unternehmensmanagement festgelegt bzw. verankert sein. Welche Informationssysteme dem Unternehmenszweck dienen und somit adäquat eingesetzt werden können, hängt von den technologischen Gegebenheiten sowie von der Organisationsstruktur ab. Nur ein strategisch geplantes und entsprechend implementiertes Informationssystem wird auch erfolgreich sein.

Die IT-Infrastruktur soll dabei so gestaltet sein, dass sie einen möglichst hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet. Das kontinuierliche Streben nach höherer Leistung und Produktivität führte zu einer immer schnelleren Entwicklung integrierter Informationssysteme.

Ein Informationssystem bedeutet somit für ein Unternehmen Wertschöpfung. Der Mehrwert, den ein IS für ein Unternehmen leistet, zeigt sich auf verschiedenen Wegen; unter anderem kann sich dieser in einer Erhöhung des ROI (Return on Investment), einer Steigerung der strategischen Position des Unternehmens oder in einer Erhöhung des Börsenwerts der Organisation zeigen. Die Informationsverarbeitung unterstützt dabei den Entscheidungsprozess der Geschäftsführung sowie die Ausführung von Geschäftsprozessen.