Angewandte Makroökonomik - Arbeit, Löhne und Gewinne

Arbeit, Löhne und Gewinne

Mit der Industrialisierung und der Lohnarbeit als wichtigste oder einzige Einkommensquelle breiter Bevölkerungsmassen verbunden ist seit jeher die Furcht vor Arbeitslosigkeit. Aber auch wer im Produktionsprozess als unselbständig Beschäftigter fest integriert ist, findet sich in seinem Selbstverständnis erheblich beeinflusst von seiner Stellung innerhalb dieses Prozesses – der Arbeitsmarkt ist folglich jener Markt, der in der öffentlichen Diskussion die meiste Beachtung findet. Durch die Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor und Konsumnachfrager kommt es zu einer Wechselwirkung von Arbeitsnachfrage und Produktion, welche in der keynesianischen Makroökonomie hervorgehoben wird. In Kapitel 2.1.1 wird erläutert, welche Auswirkungen diese Wechselwirkung auf den Arbeitsmarkt hat, bevor in Kapitel 2.1.2 die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik behandelt werden.

Fragen der Einkommensverteilung sind naturgemäß eng mit Arbeitsmärkten verbunden, weshalb die Arbeitslosigkeit die Einkommensverteilung beeinflussen kann. Zwar weicht der Arbeitsmarkt in seinen Gesetzen in einigen wesentlichen Punkten von Gütermärkten ab, doch ist auch hier grundsätzlich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage für die Preisbestimmung entscheidend. Dieses beeinflusst sowohl die Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit sowie die Verteilung der Einkommen innerhalb der Arbeitnehmer. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften haben sich komplexe Systeme herausgebildet, die zur Aushandlung des Verhältnisses Kapital und Arbeit dienen. In Kapitel 2.2.1 werden die Grundlagen dieses Verhältnisses sowie die Grundzüge des österreichischen Systems erläutert, bevor in Kapitel 2.2.2 die Entwicklungen und Kräfte, welche dieses Verhältnis beeinflussen, diskutiert werden.

Um Aussagen zur Höhe der Arbeitslosigkeit zu bekommen, ist – ähnlich wie bei Fragen zum Wachstum – erst einmal nötig, zu definieren, was mit „arbeitslos“ gemeint ist. Nach der ökonomischen Definition von Arbeitslosigkeit sind all jene arbeitslos, die bereit sind, zum herrschenden oder zu einem geringfügig niedrigeren Lohn eine Arbeit zu akzeptieren und dennoch keine finden – diese Definition lässt jedoch mehrere empirische Konzepte zu. Auch bei der Einkommensverteilung gibt es unterschiedliche Konzepte, insbesondere muss die Verteilung auf die Faktoren nicht zwangsläufig mit der Verteilung auf Personen übereinstimmen. In Kapitel 2.3.1 werden die in Österreich zur Anwendung kommenden Konzepte der Arbeitskräfteerhebung, in Kapitel 2.3.2 jene der Einkommensverteilung präsentiert. In Kapitel 2.4.1 wird anschließend die jüngere Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Österreich beleuchtet, ehe abschließend in Kapitel 2.4.2 das vorhandene Datenmaterial auf seine Aussagekraft zur Einkommensverteilung geprüft wird.

Unvollkommene Arbeitsmärkte

Auch der Arbeitsmarkt ist zunächst einmal ein Markt im ökonomischen Sinn, weshalb es als ersten Schritt sinnvoll ist, ihn entsprechend den Gesetzen zu untersuchen, die auch auf den Gütermärkten herrschen. Hier kann an Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3 angeknüpft werden, wo das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt einführend behandelt wurde. In einer solchen Betrachtung wird v.a. auf die Rolle der Unternehmen als Nachfrager der Arbeit in einem kompetitiven Markt fokussiert. Diese gleichgewichtsorientierte Sichtweise ist naheliegend, denn auch der Arbeitsmarkt stellt eine Tauschinstitution dar, deren wichtigste Aufgabe die Allokation von Ressourcen – in diesem Fall des Faktors Arbeit – darstellt. Tatsächlich ist unmittelbar einsichtig, dass die Nachfrage der Unternehmen mit dem Preis abnimmt, und das Angebot der Arbeitenden mit dem Preis zunimmt.

Eine auf diese Weise in Analogie zu anderen Märkten erfolgende Betrachtung des Arbeitsmarktes abstrahiert jedoch von einer Reihe von Besonderheiten des Arbeitsmarktes. Die für die ökonomische Analyse wichtigste dieser Besonderheiten ist die Doppelrolle der Arbeit: Sie ist sowohl ein Produktionsfaktor, als auch die wichtigste Determinante der Kaufkraft und somit der Güter- und Geldnachfrage. Vor allem die keyensianischen Theorie beleuchtet Unvollständigkeiten auf Arbeitsmärkten und fokussiert auf die Wechselwirkungen zwischen der Nachfrage der Produzenten nach Arbeit und der Nachfrage der Arbeiter nach den Produkten (der Produzenten). Demnach wird das Ausmaß der Beschäftigung nicht auf dem Arbeitsmarkt am Schnittpunkt zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage bestimmt, sondern auf dem Gütermarkt, hier am Schnittpunkt zwischen der aggregierten Angebotsfunktion und der aggregierten Nachfragefunktion.

Arbeitsangebot und Arbeitslosigkeit

Charakteristisch für einen gleichgewichtsorientierten Zugang ist die grundsätzliche Analogie des Arbeitsmarktes zu anderen Märkten. Angebot und Nachfrage mögen variieren, aber es gibt demnach immer einen Preis der Arbeit, der Vollbeschäftigung garantiert. Sollte dies nicht der Fall sein und sich der Arbeitsmarkt in einem Ungleichgewicht befinden, kommt es zu einem Anpassungsprozess: Durch die Konkurrenz der Arbeitnehmer untereinander kommt es bei einem aktuellen Lohn oberhalb des Gleichgewichtslohns so lange zu einer Lohnsenkung, bis das Gleichgewichtsniveau erreicht ist (und analog zu einer Lohnerhöhung im Falle eines aktuellen Lohn unterhalb des Gleichgewichtslohns). Eine Implikation dieses Zugangs ist die „freiwillige Arbeitslosigkeit“: Fällt das Lohnniveau, sind weniger Menschen bereit, ihre Arbeitskraft anzubieten; steigt das Lohnniveau, so steigt auch das Arbeitsangebot.

Die offensichtliche Schwäche der daraus resultierenden Modelle ist die Realität: Empirisch ist nicht zu beobachten, dass bei sinkenden Reallöhnen die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Methodisch ist daher fraglich, wie realistisch die Annahme „freiwilliger Arbeitslosigkeit“ ist, d.h. ob die Abstrahierung des Arbeitszwangs, der für viele zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts offenkundig gegeben ist, a priori zu geeigneten Ergebnissen führen kann. Darüber hinaus wird vernachlässigt, dass Löhne nicht nur Preise, sondern auch Einkommen darstellen: Wenn Letztere sinken, so werden bei konstanter Sparquote weniger Konsumgüter nachgefragt, was in weiterer Folge zu sinkenden Preisen führt. Dies führt wiederum zu einer Produktionssenkung der Anbieter der Konsumgüter, und konsequenterweise zu einem Rückgang der Beschäftigung.

Diese Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor einerseits und als Nachfrager nach Gütern andererseits ist einer der Ausgangspunkte in den Theorien von John Maynard Keynes. Methodisch handelt es sich als Ergänzung zur neoklassischen Theorie: Zentral für das Verständnis ist hierbei die Auffassung, dass das kapitalistische System in der Regel nicht einem Gleichgewichtszustand zustrebt. Ein solcher Zustand wird zwar nicht ausgeschlossen, doch der Normalzustand ist aus keynesianischer Perspektive der eines Ungleichgewichts. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit für staatliche Eingriffe in Märkte ein.

Keynes’ Theorien sind v.a. für Fragestellungen der kurzen Frist relevant: Während die in Kapitel 1 behandelte Wachstumstheorie langfristiger Natur ist und daher von Fragen wie der Arbeitslosenrate oder der Geldpolitik absehen kann, sind nun hingegen Fragen der Kapitalakkumulation oder des technologischen Fortschritts vernachlässigbar. Kurzfristiges Wachstum ist folglich vor allem eine Frage der Auslastung bereits vorhandener Kapazitäten, wohingegen langfristiges Wachstum eher eine Frage des Aufbaus solcher Kapazitäten ist. Arbeitslosigkeit ist ein Symptom für eine Dysfunktionalität des Arbeitsmarktes, als das Nachfrage-Preis-System offensichtlich nicht funktioniert, da bei anhaltender Arbeitslosigkeit der betreffende Markt nicht geräumt ist: Ein Teil des Faktors Arbeit liegt brach. Daraus ergibt sich nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein politisches Problem, da Kapital und Arbeit keine sozial äquivalenten Produktionsfaktoren sind: Wenn Kapital im Produktionsprozess nur zum Teil eingesetzt wird, ergibt sich daraus kein unmittelbares soziales Problem; eine Unterauslastung des Faktors Arbeit hingegen wird als Arbeitslosigkeit sofort sichtbar und zur Herausforderung für die Politik.

Entscheidend in der keynesianischen Theorie ist die Annahme, dass der Beschäftigungsgrad von der Gesamtnachfrage bestimmt wird: Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss zunehmen, um die Nachfrage nach dem Faktor Arbeit zu erhöhen, woraus sich eine Abhängigkeit des Beschäftigungsgrads von Konsumneigung und Neuinvestitionen (privat und staatlich) ergibt. Diese Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Märkten impliziert zunächst einmal, dass die Beschäftigungswirkung einer Lohnsenkung nicht eindeutig ist. Im Gegensatz zu Gütermärkten wird der Arbeitsmarkt nicht zwangsläufig geräumt, wenn der Preis für Arbeit bloß niedrig genug ist: Zwar sinken durch eine Nominallohnsenkung auch die Produktionskosten, was einen die Beschäftigung erhöhenden Effekt hat. Demgegenüber steht jedoch ein Rückgang der Nachfrage durch die sinkende Kaufkraft der Arbeitskräfte.

Eine weitere Auswirkung von Nominallohnsenkungen betrifft das erwartete Verhalten der Unternehmen: Eine Nominallohnsenkung führt zu niedrigeren Preisen, was bei Unternehmen die Erwartung weiterer Preissenkungen auslöst, was wiederum ihre Investitionsentscheidungen negativ beeinflusst. [1] Die Grenzproduktivitätstheorie bildet hierbei keinen Widerspruch, vielmehr behält die Annahme kurzfristig sinkender Grenzerträge ihr Erklärungsvermögen: Für einen einzelnen Betrieb behält die Ceteris-Paribus-Beziehung ihre Gültigkeit, wonach eine Ausweitung der Beschäftigung zu einem sinkenden Grenzprodukt des Faktors Arbeit führt und es folglich zu einem sinkenden Reallohn kommt. Unternehmen maximieren ihren Gewinn, indem sie die Produktion ausdehnen bis zu jenem Punkt, wo das Grenzprodukt der Arbeit gleich dem Reallohn ist, wobei sich die Grenzproduktivitätskurve mit unterschiedlichen Auslastungsgraden auch verschieben kann.

Wenn nun das tatsächliche Beschäftigungsausmaß nicht nur vom momentanen Preis des Faktors Arbeit, sondern in letzter Konsequenz am Gütermarkt bestimmt wird, so hängt das gleichgewichtige Beschäftigungsvolumen nicht vom Reallohn ab, sondern vielmehr von drei Faktoren:

- erstens von der gesamtwirtschaftlichen Angebotsfunktion, d.h. dem gesamtwirtschaftlichen Output;

- zweitens von der Konsum- und Sparneigung der privaten Haushalte, und

- drittens vom Investitionsvolumen.

Hier ist zu beachten, dass im Gegensatz zur in Kapitel 1 behandelten Wachstumstheorie die Gleichsetzung von Sparvolumen und Investitionsvolumen nun nicht gegeben ist. Für langfristige Betrachtungen stellt eine solche Gleichsetzung eine plausible Annahme dar, kurzfristig jedoch schwankt das Wachstum v.a. aufgrund der Schwankungen der Investitionstätigkeit.

Es kommt zu „unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“, wenn Arbeiter bereit sind, für den laufenden Nominallohn zu arbeiten, auch wenn das zu möglichen Reallohneinbußen führt. Kurzfristig sind die Nominallöhne jedoch starr (etwa aufgrund bestehender Kollektivverträge) und der Produzent ist womöglich weder willens noch in der Lage, die Belegschaft unmittelbar anzupassen. Eine Nominallohnsenkung wäre jedoch aufgrund der oben skizzierten Effekte auf die Erwartungen der wirtschaftlichen Akteure keine Lösung des Problems, sondern würde es womöglich noch verschärfen.

Die Alternative liegt in einer Erhöhung der Nachfrage über eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Ausgaben, die durch eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben herbeigeführt werden kann. Es lassen sich drei Hauptgründe finden, weshalb der Staat durch aktives Eingreifen versuchen soll, Arbeitslosigkeit zu reduzieren oder zu verhindern:

Die eigentlichen volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit sind der Wert der Güter und Leistungen, die von den Arbeitslosen produziert würden, wenn sie Arbeit hätten. Personen, die bereit sind zu arbeiten, aber keine Arbeit finden, sind der Ausdruck eines Allokationsproblems der Verschwendung ökonomischer Ressourcen. In unserer Notation bedeutet Arbeitslosigkeit, dass ein Teil des verfügbaren nicht eingesetzt wird, und als in steigende Funktion deshalb einen niedrigeren Wert aufweist als potenziell möglich.

-

Daraus folgt, dass die durch die Arbeitslosigkeit geringere Produktion das Steueraufkommen sinken lässt, während durch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowie weiterer Unterstützungen die Ansprüche an die öffentlichen Budgets steigen. Ökonomisch gesehen kommt ein Teil des verfügbaren Faktors Arbeit zwar nicht zum Einsatz, muss aber erhalten werden. Politisch gesehen beeinträchtigen Defizite der öffentlichen Haushalte die Handlungsfähigkeit des Staates.

Es ist hierbei ökonomisch irrelevant, ob soziale Leistungen über das Steuersystem oder über andere staatliche Einrichtungen finanziert werden.

Arbeitslosigkeit führt auf der individuellen Ebene zu einem erhöhten Armutsrisiko, insbesondere dann, wenn das Einkommen bereits vor der Arbeitslosigkeit niedrig war. Wenn Arbeitslosigkeit regional gehäuft auftritt, wird das soziale Gefüge ganzer Regionen geschädigt. Bei lange anhaltender Massenarbeitslosigkeit droht dem Staat selbst die Gefahr einer politischen Destabilisierung.

Der Staat hat in einem marktwirtschaftlichen System prinzipiell drei Möglichkeiten, auf Arbeitslosigkeit zu reagieren, nämlich durch

- Beschäftigungspolitik, worunter das Bemühen des Staates fällt, durch gesamtwirtschaftliche Nachfrage eine hohe Beschäftigung zu sichern, z.B. durch Ausweitung der staatlichen Investitionen, Erhöhung des privaten Konsums durch Steuersenkungen etc.;

- passive Arbeitsmarktpolitik, worunter die Zahlung von Transfereinkommen an Arbeitslose fällt (Arbeitslosengeld), wobei der damit ermöglichte Konsum ebenfalls eine die Nachfrage erhöhende Wirkung hat; sowie

- Arbeitsmarktpolitik, welche insbesondere die Anpassung der (Qualifikations-)Struktur des Arbeitskräfteangebots an die Nachfrage bezeichnet, u.a. durch Schulungen, Förderungen etc.

Staatsausgaben und Multiplikator-Effekt

Im Folgenden wird der Multiplikator-Effekt, der aus einer Expansion der Staatsausgaben herrührt, formal dargestellt. Betrachtet wird eine offene Volkswirtschaft in der kurzen Frist, weshalb von der Zeit abstrahiert wird. Der private Konsum setzt sich zusammen aus dem autonomen Konsum und der Funktion mit als dem gesamten Steueraufkommen, wobei der Parameter die marginale Konsumquote (Grenzneigung zum Konsum) darstellt:

(2.1)

wobei gilt, daher die Steuerquote darstellt. Aus der Gleichsetzung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage mit der Produktion ergibt sich für eine offene Volkswirtschaft

(2.2)

wobei das Investitionsvolumen und das Ausmaß der Staatsausgaben darstellen. Das Volumen der Nettoexporte ist die Summe der gesamten Exporte abzüglich der Summe der gesamten Importe, die Funktion der Nettoexporte wird dargestellt als

(2.3)

wobei als autonomer Import und als marginale Importquote (Grenzneigung zum Import) interpretiert werden können. Analog zur Konsumfunktion wird von der Annahme ausgegangen, dass neben einer gewissen Mindestimportmenge die Menge der gesamten Importe abhängig vom Einkommen ist. Jedoch ist nun das Vorzeichen umgekehrt: Mit steigendem Einkommen steigen die Importe, weshalb die Netto-Exporte sinken. Mit anderen Worten: Mit jeder Geldeinheit, um die steigt, steigen die Importe (bzw. sinken die Nettoexporte) um Geldeinheiten. Gleichung (2.3) kann in (2.2) eingesetzt werden und man erhält:

(2.4)

Explizit für ausgedrückt ergibt dies

(2.5)

Abgeleitet nach , , oder erhält man daher als Multiplikator für eine offene Volkswirtschaft .

Zwar können grundsätzlich alle Variablen auf der rechten Seite in Gleichung (2.5) beeinflusst werden, von besonderem Interesse sind jedoch die Staatsausgaben : Insbesondere in Krisensituationen steht hier ein Instrument zur Verfügung, das über die bloße Nachfrageerhöhung hinaus via Multiplikator-Effekt das BIP erhöht. Aus der Gleichung geht außerdem hervor, dass der Multiplikator mit der Grenzneigung zum Konsum steigt und mit der Grenzneigung zum Import sowie der Steuerrate sinkt. Daraus folgt, dass der Multiplikator-Effekt beispielsweise durch eine geeignete Steuerpolitik beeinflusst werden kann: Da Bezieher niedriger Einkommen tendenziell eine höhere Konsumquote und eine niedrigere Importquote aufweisen, wird durch eine progressive Steuerpolitik der Nachfrageimpuls noch erhöht. Das Wachstum wird demnach eher wieder steigen, die Arbeitslosigkeit sinken, die Wirtschaft sich stabilisieren.

Eine weitere Implikation des Multiplikators sind die Folgen auf den öffentlichen Haushalt und die Leistungsbilanz. Aus einer Erhöhung der Staatausgaben ohne vermehrte Steuereinnahmen in gleicher Höhe ergibt sich ein höheres Defizit (oder gegebenenfalls ein geringerer Überschuss) des öffentlichen Budgets: Die Staatsschulden steigen. Aus Gleichung (2.3) ist außerdem ersichtlich, dass durch den Nachfrageimpuls der erhöhten Staatsausgaben die Importe steigen, was sich bei konstanten Exporten negativ auf die Nettoexporte und somit negativ auf die Leistungsbilanz auswirkt. Hieraus ergibt sich eine Beziehung der beiden Saldi: Eine Erhöhung des Haushaltsdefizits zieht ein höheres Leistungsbilanzdefizit nach sich. Da Letzteres wiederum konkret bedeutet, dass sich Inländer im Ausland verschulden, wird somit ein Teil des erhöhten Haushaltsdefizits vom Ausland finanziert.

In Österreich war die Verschuldungspolitik lange Zeit von keynesianisch geprägten Überlegungen getragen (Austro-Keynesianismus), um durch staatliche Ausgaben Nachfragelücken zu reduzieren und so eine höhere Auslastung des Produktionspotenzials zu erreichen. Neben Stabilisierungseffekten kam es mittelfristig jedoch zu einer erheblichen Erhöhung des Staatsschuldenniveaus, insbesondere in den 1970er-Jahren während der beiden Ölpreisschocks 1973 und 1979. Der öffentliche Schuldenstand stieg bis 1980 auf 35,4% des BIP, und erreichte 1988 einen vorläufigen Höhepunkt mit 56,7%, 1995/1996 einen weiteren Höhepunkt mit 68,3%, ehe das Verhältnis zum BIP bis zum Ausbruch der Krise 2008 rückläufig war. [2] Von 2008 auf 2009 hat sich durch Maßnahmen zur Bewältigung der Krise (insbesondere umstrittener Unterstützungen für zahlungsunfähige Banken) der Schuldenstand schlagartig von 68,8% auf 80,1% erhöht und erreichte 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt mit 85,5%.

Es zählt an sich zur Grundidee keynesianscher Wirtschaftspolitik, dass Budgetdefizite in Zeiten geringerer Nachfrage durch folgende Budgetüberschüsse ausgeglichen werden. Aus Gründen, auf die im Rahmen dieses Skriptums nicht näher eingegangen werden kann, zeigen die meisten mittel- und westeuropäischen Volkswirtschaften jedoch eine ähnliche Entwicklung wie Österreich, d.h. eine Erhöhung der öffentlichen Schulden seit den frühen 1970er-Jahren bis in die 1990er-Jahre. Im Verlauf der 2008 ausgebrochenen Krise flammte die Diskussion keynesianischer versus gleichgewichtsorientierter Politik neu auf. Während zahlreiche Ökonomen eine Ausweitung der Staatsausgaben zur Überwindung der Krise fordern, wird zumindest innerhalb der Eurozone bislang eine gleichgewichtsorientierte Politik verfolgt, die bestrebt ist, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Stagnation durch Lohnsenkungen zu überwinden. Angesichts der fortwährenden Stagnation der Wirtschaft der Eurozone seit Ausbruch der Krise kann die praktizierte Politik nicht als erfolgreich bezeichnet werden. Es sei jedoch hinzugefügt, dass sich die meisten Länder der Eurozone (einschließlich Österreich) des Einsatzes des Multiplikators selbst beraubt hatten, als ihre Staatshaushalte auch in wirtschaftlich guten Jahren Defizite aufwiesen. Da der zweite wesentliche Aspekt keynesianischer Wirtschaftspolitik – Haushaltüberschüsse in prosperierenden Zeiten – nur selten (in Österreich: nie) umgesetzt wurde, fehlte den Ländern der Eurozone während der Krise ein entsprechender Spielraum: Die Länder der Eurozone hatten sich mit dem Vertrag von Maastricht verpflichtet, ihre Budgetdefizite auf maximal drei Prozent jährlich zu begrenzen und lagen schon vor der Krise oft nahe an dieser Grenze, mitunter sogar darüber.

Eine fortwährende Verschuldung des Staates auch in guten Zeiten ist jedoch nicht nur deshalb problematisch, weil in schlechten Zeiten weniger Spielraum für Haushaltsdefizite zur Verfügung steht. Zwar wird durch fortgesetztes Wirtschaftswachstum das Niveau der Staatsverschuldung relativiert. [3] Allerdings hat eine laufende Neuverschuldung, die über Jahre hinweg über dem Wirtschaftswachstum liegt, allgemein folgende Auswirkungen:

- Ein hohes Staatsschuldenniveau belastet künftige Generationen, insbesondere jene, die heute noch nicht wahlberechtigt sind und somit gar keine Möglichkeit haben, auf die Budgetpolitik Einfluss zu nehmen;

- die Zinszahlungen, die sich aus den Staatsschulden ergeben, sind selbst ein Teil des öffentlichen Haushalts und schränken den politischen Gestaltungsspielraum (auch in wirtschaftlich guten Zeiten) ein;

- diese Zinszahlungen wiederum bewirken eine Umverteilung in Richtung Kapitalbesitzer, da Vermögen im Allgemeinen stärker konzentriert sind als die Einkommen, aus denen diese Zahlungen finanziert werden.

Das früher hin und wieder diskutierte Problem eines möglichen Staatsbankrotts ist im Zuge der Euro-Krise aktuell geworden und hat im Falle Griechenlands bereits zu mehreren Schuldenschnitten geführt. Für Österreich ist dieses Thema bislang hypothetischer Natur, solange der Staat kreditwürdig ist und solange der Staat in der

Lage ist, in jener Währung, in der die Schulden zurückzuzahlen sind, Steuern einzuheben. [4] Von größerer Bedeutung sind die langfristigen Auswirkungen der Rückzahlung der Schulden und/oder der Zinszahlungen. Tatsächlich weisen die öffentlichen Haushalte in Österreich in den meisten Jahren einen Überschuss ohne Berücksichtigung der Zinszahlungen auf: Der Primärsaldo [5] ist in den meisten Jahren positiv, durch die Zinszahlungen für Schulden, die in der Vergangenheit gemacht wurden, kommt es jedoch insgesamt weiterhin zu einer Ausweitung der nominellen Staatsverschuldung.

Löhne und Gewinne

Mit der Einkommensentwicklung hängen naturgemäß Fragen der Einkommensverteilung zusammen, welche wiederum von der Situation am Arbeitsmarkt zumindest beeinflusst wird. Während in der klassischen Ökonomie die Folgen des Einsatzes von Maschinen untersucht werden und tendenziell eine Verteilungsentwicklung zugunsten des Kapitals erwartet wird, [6] wird die Verteilung in der neoklassischen Theorie vom Zusammenwirken der Grenzproduktentlohnung und dem Angebots- und Nachfrageverhältnis bestimmt. Letzteres ist wird wiederum maßgeblich beeinflusst von Überschuss oder Knappheit des Faktors Arbeit im Allgemeinen, und bestimmter Qualifikationen im Besonderen. Die Entwicklung auf den üblicherweise national organisierten Arbeitsmärkten kann dabei gerade im Zeitalter der Globalisierung von Entwicklungen im Ausland beeinflusst werden.

Fragen der Einkommensverteilung wurden bis zum Ausbruch der Krise von Politik und Medien nur selten diskutiert, haben aber seither an Aktualität gewonnen. So hebt Anfang 2017 selbst das Weltwirtschaftsforum die "wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen" sowie die zunehmende "Polarisierung der Gesellschaften" als Gefahren für die politische Stabilität und den sozialen Zusammenhalt hervor. [7] Allerdings ist die Ungleichheit von heute nichts anderes als das Ergebnis wirtschaftlicher Prozesse und politischer Entscheidungen der Vergangenheit. In diesem Sinn ist Politik stets von Fragen der Verteilung betroffen und letztlich auch beeinflusst, da jede wirtschaftspolitische Maßnahme die Einkommensverteilung beeinflusst und folglich danach bewertet werden kann, wer von ihr profitiert und wer verliert. Aus diesem Grund werden Maßnahmen von Interessensgruppen begrüßt oder abgelehnt, abhängig davon, welche erwarteten Folgen diese haben werden. In Österreich sind es insbesondere die Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichische Gewerkschaftsbund, die über die Kollektivvertragsverhandlungen die Einkommensverteilung beeinflussen.

Lohnpolitik

Wie gezeigt wurde, erlaubt die neoklassische Modellierung Rückschlüsse auf die Verteilung des Gesamteinkommens auf die Produktionsfaktoren: Die Entlohnung des Faktors Arbeit entspricht der Grenzproduktivität, oder tendiert zu dieser. Gleichzeitig muss der Lohn zumindest dem Reservationslohn ansprechen, d.h. die Entschädigung muss mindestens dem Lohnsatz entsprechen, zu dem der Beschäftigte gerade indifferent ist zwischen den Alternativen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung (d.h. das aus der Arbeit resultierende Arbeitsleid muss zumindest ausgeglichen werden). Auf diese Weise können ökonomische Phänomene und Verhältnisse erklärt werden, ohne das Konzept der Macht einbringen zu müssen; vielmehr wird das Prinzip der Gleichsetzung der Grenzwerte zur Basis für eine allgemeine Wert- und Verteilungstheorie. Entspricht der Lohn dem Grenzprodukt, so realisiert das Unternehmen sein Gewinnmaximum.

Es ist allerdings offenkundig, dass die Annahme vollkommenen Wettbewerbs auf Arbeitsmärkten nicht erfüllt ist, bzw. aus verschiedenen Gründen gar nicht erfüllt sein kann. Die Lohnbildung unterscheidet sich daher von der Preisbildung auf anderen Märkten beträchtlich, und in der Realität werden Löhne auf vielfältige Weise festgesetzt. Charakteristisch ist, dass neue Arbeitsverträge zu dem Lohn abgeschlossen werden, der von den bisherigen Kontraktpartnern vereinbart wurde: Nicht diejenigen, die einen neuen Arbeitsvertrag suchen (Anbieter und Nachfrager) bilden den Lohn, sondern diejenigen, die schon seit Längerem miteinander einen Vertrag haben.

Löhne werden in den fortgeschrittenen Ökonomien häufig in kollektiven Verhandlungen ausgehandelt: Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vereinbaren einen Lohn, der für alle vertretenen Unternehmen und Beschäftigten maßgeblich ist. Solche Verhandlungen können grundsätzlich auf Unternehmensebene, auf Branchenebene, auf regionaler Ebene oder auf nationaler Ebene stattfinden; sie haben in unterschiedlichen Ländern zwar unterschiedliche Relevanz und betreffen in einigen Ländern (Österreich, Deutschland) mehr, in anderen (USA) weniger Arbeitnehmer. Für alle Länder gilt aber, dass mit dem Anforderungsprofil der Arbeitsplätze auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass direkte Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfinden, d.h. je spezieller die Qualifikation eines einzelnen Arbeitnehmers, umso weniger ist ein existierender Kollektivvertrag für die tatsächlichen Arbeitsbedingungen einschließlich der Lohnhöhe relevant.

Die Art und Weise, wie Löhne bestimmt werden, kann sich insgesamt erheblich unterscheiden sowohl über unterschiedliche Epochen, unterschiedliche Qualifikationsniveaus und unterschiedliche Länder. Zwei verallgemeinernde Beobachtungen lassen sich jedoch feststellen:

- Im Normalfall erhalten Beschäftigte einen Lohn, der über ihrem Reservationslohn liegt. Dieser Reservationslohn wiederum entsteht aus Abwägungen des (potenziellen) Arbeitsnehmers, der überlegt, ob der zusätzliche Konsum an Gütern, den er sich durch die Annahme einer Beschäftigung leisten könnte, den Verlust an Freizeit ausgleicht. Daraus folgt, dass der Reservationslohn umso höher sein wird, je mehr Konsumgüter sich der Arbeitnehmer auch ohne Beschäftigungsverhältnis leisten kann: Eine mögliche alternative Einnahmequelle (privates Vermögen bzw. Arbeitslosen- oder andere Unterstützung) oder wird daher die Entscheidungsfindung beeinflussen.

- Die individuelle Lohnhöhe hängt von der Lage am Arbeitsmarkt ab – je niedriger die Arbeitslosenquote, umso höher die Löhne. Mit sinkender Arbeitslosigkeit steigt die Knappheit des Faktors Arbeit und sein Preis erhöht sich: Wenn die Arbeitslosenquote niedrig ist, ist es leicht, einen alternativen Arbeitsplatz zu finden. Das bedeutet, dass Unternehmen einen höheren Lohn zahlen müssen, um ihre Beschäftigten zu halten. Auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ist daher abhängig vom aktuellen Ausmaß der Arbeitslosigkeit.

Über wie viel Verhandlungsmacht ein Arbeitnehmer tatsächlich verfügt, ist vom Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes abhängig: Je höher die erforderliche Qualifikation und je spezialisierter der Arbeitsplatz ist, umso schwieriger ist der Arbeitnehmer zu ersetzen und umso höher wird der Lohn sein, der ausgehandelt wird. Die Lage am Arbeitsmarkt wird die Verhandlungsmacht ebenfalls beeinflussen, als bei hoher Arbeitslosigkeit es generell für Unternehmen einfacher ist, einen Ersatz zu finden. Diese Einflüsse behalten sowohl bei individueller wie bei kollektiver Verhandlung ihre Gültigkeit.

In der Praxis bedeutet das, dass der individuelle Verhandlungsspielraum sowohl von Seiten des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers eingeschränkt ist. Der Lohnsatz ist durch einen Kollektivvertrag und eventuell eine Betriebsvereinbarung vorgegeben, in deren Verhandlungen sie nicht einbezogen sind. In Österreich werden die Arbeitnehmer in den Kollektivvertragsverhandlungen den Gewerkschaften vertreten, die Arbeitgeber werden von der Wirtschaftskammer vertreten. Alle Unternehmen sind Mitglied der Wirtschaftskammer (Pflichtmitgliedschaft), der Österreichische Gewerkschaftsbund hat rund 1,2 Millionen Mitglieder (freiwillige Mitgliedschaft). [8]

Lohnverhandlungen finden im Allgemeinen jährlich statt (Lohnrunden), wobei der Metallbranche eine spezifische Rolle zukommt, als deren Lohnerhöhung meist von den anderen Gewerkschaften als Richtgröße herangezogen wird. In den Lohnverhandlungen werden zwei Löhne festgelegt:

- Die Kollektivvertragslöhne: Sie bilden die untere Grenze der Lohnsätze. Es gibt in Österreich zwar keinen gesetzlichen Mindestlohn, doch sind die ausgehandelten Kollektivverträge zwingend für alle Unternehmen und Arbeitnehmer (einschließlich jener, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind). Die Kollektivvertragslöhne sind ökonomisch insofern als Mindestlöhne interpretierbar, als auch unter Zustimmung des Arbeitnehmers kein niedrigerer Lohn als der im Kollektivvertrag vorgesehene bezahlt werden darf.

- Die Erhöhung der Löhne, die über dem Kollektivvertrag liegen („Ist-Löhne“): Durch ihre Beeinflussung können die Gewerkschaften in Österreich auch die tatsächliche Lohnhöhe (nicht nur die Mindestlöhne) beeinflussen.

Durch die Lohnverhandlungen können nur die Nominallöhne vereinbart werden, obwohl sowohl für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer der Reallohn die entscheidende Größe ist. Die Entwicklung der diese bestimmenden Güterpreise kann naturgemäß nicht vorhergesehen werden, allerdings spielen die Erwartungen darüber eine große Rolle. Das führt u.a. zum Effekt, dass eine erwartete höhere Inflation aufgrund der dadurch induzierten höheren Nominallohnforderungen zu einer tatsächlichen Inflation führen wird. [9]

Die Komplexität des Arbeitsmarktes führt dazu, dass ein theoretisch sinnvoller und nachvollziehbarer Gleichgewichtslohn in der Realität schwierig zu bestimmen ist. Die Rolle der Gewerkschaften ist ökonomisch nicht darauf beschränkt, analog zur Kartellbildung auf Gütermärkten für den Faktor Arbeit einen höheren Preis zu erzielen, als dies bei individuellen Lohnverhandlungen der einzelnen Arbeitnehmer möglich wäre, sondern stellt auch eine wesentliche Erleichterung für alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt dar: Ohne Kollektivertragsverhandlungen wäre es notwendig, dass das Management eines jeden Unternehmens individuell gestaltete Verträge mit seinen Beschäftigten schließt. Für beide Seiten würden sich die Informationskosten erhöhen, allerdings wären die Nachteile für den Arbeitnehmer wesentlich größer als für den Arbeitgeber: Während das Management relativ häufig Arbeitsverträge abschließt und über die Vertragsbedingungen anderer Arbeitnehmer gut informiert ist, kommt ein einzelner Arbeitnehmer nur selten in die Situation, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen. Die Folge ist eine Informationsasymmetrie, bei der der Arbeitnehmer deutlich benachteiligt ist.

Durch die kollektiven Verhandlungen werden beide Seiten mit wichtigen Informationen versorgt, darüber hinaus wird das Machtverhältnis zu Gunsten des Arbeitnehmers korrigiert.

In bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen verfügt hingegen häufig der Arbeitnehmer über einen Informationsvorsprung, während der Arbeitgeber nur unvollständig über die Qualität seiner Mitarbeiter informiert ist. Arbeitskräfte müssen motiviert werden, gut zu arbeiten, weshalb von Seiten des Arbeitgebers ein gewisses Maß an Zufriedenheit der Arbeitnehmer angestrebt wird. Kernstück der Effizienzlohntheorie ist, dass hohe Löhne die Effizienz im Sinne des Arbeitseinsatzes der Belegschaft steigern, was die Arbeitsproduktivität erhöht. Je höher der Lohn, umso unangenehmer wird ein Arbeitsplatzverlust sein, und desto größer das Bemühen, durch gute Arbeit den Arbeitsplatz zu behalten. [10]

Ein weiterer Grund für den Arbeitgeber, höhere Löhne zu bezahlen, ist die Abhängigkeit der Arbeitsleistung von der Tätigkeit in einem Betrieb, da viele Kenntnisse erst im Unternehmen selbst erworben bzw. verbessert werden. Daher werden Unternehmen längerfristige Arbeitsverhältnisse vorziehen, wenn damit der Erwerb von spezifischen Kenntnissen verbunden ist, die die Produktivität erhöhen: Nur dann ist eine betriebsinterne Ausbildung der Arbeitskräfte rentabel, und nur dann werden die Arbeitskräfte bereit sein, für den Betrieb spezifisches Wissen zu erwerben. Von diesen Gedanken ausgehend versuchen Insider-Outsider-Modelle zu erklären, warum Arbeitslose auch dann nicht eingestellt werden, wenn sie bereit sind, zu einem niedrigeren Lohnsatz als dem im Betrieb herrschenden zu arbeiten: Die Produktivität der Insider ist ausreichend hoch, um die Lohndifferenz zu den Outsidern zu rechtfertigen.

Lohntheorie

Die Lohnbildung auf den Arbeitsmärkten hat naturgemäß Einfluss auf die Einkommensverteilung sowohl zwischen Kapital und Arbeit, sowie innerhalb der beiden Faktoren. Der technologische Fortschritt und das dadurch bedingte Wirtschaftswachstum führen zu einem stetigen Anstieg des gesamten Wohlstands; wie in Kapitel 1 gezeigt wurde, lässt sich dieser steigende Wohlstand wiederum auf eine steigende Produktivität des Faktors Arbeit reduzieren. Jedoch ist es in der Praxis erstens schwierig bis unmöglich, den exakten Wert einer Arbeitseinheit zu ermitteln, und wird zweitens der Preis des Faktors Arbeit von weiteren Einflussfaktoren wie bspw. Verhandlungsmacht bestimmt.

In einer Ökonomie, die durch Produktivitätssteigerungen gekennzeichnet ist, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten der relativen Lohnentwicklung:

Der Lohnsatz steigt in gleicher Höhe wie die Produktivität: In diesem Fall steigt auch der Gewinn in der gleichen Höhe und die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit ändert sich nicht.

Die Lohnsteigerung ist höher als die Produktivitätssteigerung: Die Verteilung verändert sich zugunsten der Anbieter des Faktors Arbeit.

Die Lohnsteigerung ist geringer als die Produktivitätssteigerung: Die Verteilung verändert sich zugunsten der Eigentümer des Faktors Kapital.

Aufgrund der Inflation muss hier sowohl bei den Löhnen wie bei der Produktivität zusätzlich das Preisniveau berücksichtigt werden. Steigt demnach der reale Lohnsatz im selben Ausmaß wie die Produktivität, so muss der nominelle Lohnsatz um die gleiche Höhe wie die Produktivität plus der Inflation steigen. Eine mögliche Folge bei stetiger Produktivitätssteigerung ist daher, dass zwar die Reallöhne steigen, und sich zugleich die Verteilung des Volkseinkommens zum Nachteil des Faktors Arbeit verschiebt. Da die Inflation der Zukunft nicht bekannt ist, wird bei Lohnverhandlungen von Erwartungen ausgegangen – ein tatsächlicher Verteilungseffekt der Kollektivvertragsverhandlungen kann folglich erst im Nachhinein festgestellt werden.

Wie bereits gezeigt wurde, sind die Kollektivvertragsverhandlungen ihrerseits von den Markt- und den daraus resultierenden Machtverhältnissen beeinflusst: Höhere Arbeitslosigkeit oder auch nur die Angst vor ihr schwächen die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter und beeinflussen auf diese Weise die Verteilung zu Gunsten des Kapitals. Die Diskussion, ob technologischer Fortschritt zu Arbeitslosigkeit führen kann oder nicht, wird seit den Anfängen der Industrialisierung geführt und hat im Zuge des Aufkommens der als „Industrie 4.0“ bezeichneten Vernetzung von Fabriken wieder aufgeflammt. Zwar hat die Empirie bislang eindeutig widerlegt, wonach schnellerer technologischer Fortschritt langfristig zu Arbeitslosigkeit führt. Relativ unbestritten ist jedoch, dass es kurzfristig zu Arbeitslosigkeit kommen kann, da sowohl Prozess- wie Produktinnovationen unterschiedliche Gruppen betreffen. Wenn es durch die rasche Veränderung der Produktionsstruktur zu einer Diskrepanz in der Qualifikation bzw. in der regionalen Verfügbarkeit zwischen Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage kommt, entsteht strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine Rückwirkung auf die Lohnverhandlungen ist insbesondere in den von struktureller Arbeitslosigkeit betroffenen Branchen möglich.

Mit der zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft eng verknüpft sind Verteilungsfragen auf mehreren Ebenen: Einerseits zwischen Regionen und Ländern, andererseits innerhalb dieser. Auch wenn mitunter umstritten ist, welche der jüngeren Phänomene den Begriff Globalisierung definieren, so herrscht doch Einigkeit darüber, dass die Liberalisierung der Kapitalmärkte und der grenzüberschreitenden Investitionsmöglichkeiten wesentliche Merkmale darstellen Im Gegensatz zum technologischen Fortschritt handelt es sich bei Änderungen im Regelwerk jedoch nicht um ein evolutionäres Phänomen, sondern um beabsichtigte (multilaterale) Vereinbarungen zur Organisation (nationaler) ökonomischer Rahmenbedingungen. Eine Folge der Politik der Liberalisierung der Finanzströme ist eine erhöhte Freiheit des Produktionsfaktors Kapital, dort investiert zu werden, wo der erwartete Gewinn am höchsten ist. Daraus ergeben sich zwei mögliche Folgen für die Einkommensverteilung innerhalb der Volkswirtschaften:

- Durch die Internationalisierung des Kapitals hat sich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer verschlechtert. Erstens ist der Faktor Arbeit aus ökonomischen, technischen, soziologischen und kulturellen Gründen auch dann weniger mobil, wenn ihm rechtlich die gleiche Migrationsfreiheit offen steht wie dem Faktor Kapital. Zweitens sind Gewerkschaften nach wie vor in der Regel national organisiert, und ihr Handlungsspielraum folglich im Gegensatz zu den Vertretern der Arbeitnehmerseite erheblich eingeschränkt. Aus beiden Gründen ergibt sich im Zuge der Globalisierung das Drohpotenzial der Abwanderung, das die Arbeitgeber dem Drohpotenzial der Arbeitnehmer, dem Streik, in Konfliktsituationen entgegensetzen können.

- Aus der Möglichkeit der Wanderung ergibt sich zusätzlich ein Druck auf das Steuersystem. Auch hier führt die höhere Mobilität des Faktors Kapital dazu, dass dieser besser in der Lage ist, die Steuerlast auf den Faktor Arbeit abzuwälzen als umgekehrt. Allerdings ist der Faktor Arbeit seinerseits beim Wanderungspotenzial relativ heterogen, als manche Gruppen eine höhere Migrationsneigung aufweisen als andere und folglich das Steueraufkommen innerhalb der Faktoren beeinflussen können. Für beide Fälle gilt, dass es sich hier um Fragen der Einkommensverteilung handelt, die die am Markt zustande gekommene Einkommensverteilung korrigieren soll (die sog. Sekundärverteilung, vgl. Kapitel 2.3.2).

Mittlerweile ist relativ unumstritten, dass die beiden in Möglichkeitsform angegebenen Folgen für die Einkommensverteilung im Zuge der Globalisierung tatsächlich eingetreten sind. In vielen fortgeschrittenen Industriestaaten fallen die Lohnsteigerungen seit den 1980er-Jahren in den meisten Jahren geringer aus als die Produktivitätssteigerung. Langfristig führt eine solche Entwicklung zwangsläufig zu einer Umverteilung vom Faktor Arbeit zum Faktor Kapital. In manchen Ökonomien, darunter den USA, ist dieser Effekt so stark, dass – trotz fortlaufenden Wirtschaftswachstums – für viele Arbeitnehmergruppen selbst die Reallöhne an sich stagnieren oder sogar fallen. [11] Gleichzeitig wird es immer schwieriger, diesen Prozess über die Steuern zu korrigieren, da global agierende Unternehmen verschiedene

Steuersysteme ausnützen können, um insgesamt kaum Steuern zu zahlen.

Diese Möglichkeiten bestehen selbst innerhalb der EU, was 2016 schließlich zum offenen Konflikt zwischen Mitgliedstaaten geführt hat, die entsprechende Steuerfluchtmöglichkeiten bieten (darunter die Republik Irland und Luxemburg), und solche, die sich um die entsprechenden Einnahmen übervorteilt sehen.

Von der Verteilung zwischen den Produktionsfaktoren grundsätzlich zu unterscheiden ist die Verteilung innerhalb der Produktionsfaktoren. Die Verteilung innerhalb der Einkommen aus Arbeit wird Lohnspreizung genannt; sie resultiert im Wesentlichen aus der Heterogenität des Faktors Arbeit und den daraus resultierenden Unterschieden hinsichtlich der Produktivität. Da sich die Anforderungen an den Faktor Arbeit im Zeitverlauf ändern, ist davon auszugehen, dass sich auch das Ausmaß der Lohnspreizung ändern kann. Relativ hohe Lohnsätze für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern spiegeln in der Regel Knappheitsrenten wider, umgekehrt zeigen relativ niedrige Lohnsätze ein Überschussangebot an. [12] Die Lohnspreizung wird erheblich von der technologischen Entwicklung beeinflusst, als bestimmte Fähigkeiten mehr, und andere weniger nachgefragt werden, was das Angebots- und Nachfrageverhältnis beeinflussen wird. Auch die internationale Verflechtung einer Ökonomie (mit der Globalisierung als einer Ausprägung) kann die Lohnspreizung beeinflussen, als sich das Arbeitsangebot in seiner Struktur verändert. Schließlich können auch gesellschaftliche Entwicklungen wie Veränderungen der Erwerbstätigkeit bestimmter Gruppen (z.B. Frauen) die Lohnspreizung beeinflussen.

Empirische Konzepte

Um zu geeigneten Aussagen zu Fragen der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Einkommensverteilung zu kommen, ist es jeweils nötig, über ein geeignetes Messkonzept zu verfügen, da die Begriffe unterschiedlich definiert werden können, worauf insbesondere bei internationalen Vergleichen zu achten ist. Innerhalb der Europäischen Union sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten zur wirtschaftlichen Lage gemäß dem ESVG zu veröffentlichen. Dies ermöglicht sowohl bei Arbeitsmarktdaten wie bei der Einkommensverteilung bis zu einem gewissen Grad eine europaweite Vergleichbarkeit amtlicher Daten. Allerdings werden bei weitem nicht alle Konzepte über das ESVG erfasst, wobei sich die Datenlage insbesondere bei der Einkommensverteilung in Österreich seit Einführung teilweise sogar verschlechtert hat.

Arbeitskräfteerhebung

Innerhalb der EU und weiteren Ländern, darunter den EFTA-Mitgliedstaaten, werden die Daten zur Lage auf den Arbeitsmärkten regelmäßig im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey, LFS) erhoben. Methodisch handelt es sich um eine Stichproben-Haushaltsbefragung, die in Österreich im Rahmen des Mikrozensus durchgeführt wird: Pro Quartal werden 22.500 zufällig ausgewählte Haushalte in Österreich befragt. Zur Vergleichbarkeit zwischen Ländern und Regionen bzw. über die Zeit sind folgende Größen etabliert und werden in Europa von allen Mitgliedstaaten erhoben:

Erwerbspersonen (= Arbeitskräfte) entsprechen dem Arbeitsangebot in der ökonomischen Theorie und umfassen den Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung, der im Produktionsprozess eingesetzt werden kann: Erwerbstätige und Erwerbslose.

Erwerbstätige sind Personen (in Österreich: Personen ab 15 Jahren), die eine Produktionstätigkeit ausüben: Selbständige, Mithelfende und Arbeitnehmer (oder gleichlautend: Erwerbspersonen minus Erwerbslose). Sie zählen auch dann zu den Erwerbstätigen, wenn sie während der Referenzwoche nur eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet haben.

Arbeitnehmer (= Beschäftigte) sind Personen, die auf vertraglicher Basis abhängig arbeiten und dafür eine Vergütung erhalten;

Selbständige sind alleinige oder gemeinsame Eigentümer eines Unternehmens, in dem sie arbeiten;

Mithelfende sind Personen, die im Familien-Betrieb arbeiten.

Erwerbslose (= Arbeitslose) sind jene Erwerbspersonen, auf die sämtliche der drei folgenden Kriterien während der Berichtswoche zutreffen:

Sie zählen nicht zu den Erwerbstätigen laut obiger Definition,

sie stehen innerhalb der nächsten zwei Wochen für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung, und

sie haben innerhalb der letzten vier Wochen aktiv Arbeit gesucht.

Nichterwerbspersonen sind diejenigen, die weder zu den Erwerbstätigen noch zu den Erwerbslosen zählen, darunter insbesondere

- Pensionisten,

Kinder bis 15 Jahre,

Personen ab 15 Jahren, die sich in Ausbildung befinden,

ausschließlich im Haushalt Tätige,

Arbeitsunfähige,

karenzierte Personen,

nicht erfasste Arbeitslose.

Man beachte, dass nach dieser Definition drei wichtige Personengruppen zu den Nichterwerbspersonen gezählt werden, die sich selbst womöglich als arbeitslos einstufen:

- Unterbeschäftigte, da als erwerbstätig gilt, wer in der Referenzwoche zumindest eine Stunde gearbeitet hat;

- in irgendeiner Form von Ausbildung Befindliche;

- resignierte Arbeitslose, wobei es sich um Personen handelt, die arbeiten möchten, aber die aktive Suche aufgegeben haben; da nur als in der Arbeitskräfteerhebung nur als arbeitslos gilt, wer der letzten vier Wochen aktiv Arbeit gesucht hat, werden resignierte Arbeitslose in der Statistik nicht als arbeitslos erfasst.

Präsenz- und Zivildiener werden gar nicht berücksichtigt und rechnerisch von der Bevölkerung abgezogen. Weitere Begriffe, die verschiedene der oben genannten Gruppen umfassen, aber nicht Teil der amtlichen Statistik sind, sind:

- Versteckte Arbeitslosigkeit: Hierunter fallen alle erwerbsfähige, Arbeit suchende Personen, die in der Statistik nicht aufscheinen, da sie nach den oben genannten Kriterien nicht als arbeitslos klassifiziert werden (insbes. resignierte Arbeitslose oder Unterbeschäftigte, ebenso in Ausbildung befindliche, aber aktive Arbeit suchende Personen).

- Verdeckte Arbeitslosigkeit: Damit sind Arbeitnehmer gemeint, die vom Arbeitsgeber nicht (mehr) benötigt werden, aber aus bestimmten Gründen nicht gekündigt werden.

- Stille Reserve: Dieser Begriff umfasst Personen, die prinzipiell bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, aber gegenwärtig nicht aktiv suchen. Zu dieser Gruppe zählen einerseits resignierte Arbeitslose, aber auch arbeitsfähige Personen, die sich temporär vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben (z.B. Hausfrauen und -männer).

Aus diesen Größen lassen sich berechnen:

- Die Erwerbsquote, die den prozentualen Anteil der Arbeitskräfte an der arbeitsfähigen Bevölkerung (EU: 15 bis 64 Jahre) darstellt:

- Die Arbeitslosenquote, die als Zahl der Arbeitslosen in Prozent der Erwerbspersonen definiert ist:

(2.7)

Neben den oben beschriebenen Definitionen nach dem ESVG (auch als „EU-Methode“, „EU-Berechnung“ oder „internationale Methode“ bezeichnet) wird in Österreich die Arbeitslosenquote regelmäßig auch basierend auf den beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten Arbeitslosen (im Zähler) und den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger erfassten unselbständig Beschäftigten (im Nenner) veröffentlicht (auch: „österreichische Berechnung“ oder „nationale Methode“). Dabei handelt es sich methodisch um eine Vollerhebung, d.h. abgesehen von Erfassungs- und Übertragungsfehlern ist die Arbeitslosenquote im Gegensatz zur Arbeitskräfteerhebung eine exakte Zahl ohne statistische Schwankungsbreite.

Welche Methode zu bevorzugen ist, indem sie die ökonomische und gesellschaftliche Realität besser widerspiegelt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Einerseits ist Arbeitslosigkeit nach der EU-Methode so eng gefasst, dass die entsprechende Arbeitslosenquote niedriger ausfällt, als sie der ökonomischen Definition „unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“ entspricht. Andererseits stellt sich bei der österreichischen Methode die Frage, ob die Anzahl der registrierten Arbeitslosen tatsächlich die ökonomisch interessierende Größe ist. Zwar fällt die gemessene Arbeitslosenquote nach der österreichischen Methode höher aus, allerdings erfasst diese auch viele „freiwillige Arbeitslose“, bspw. Saisonarbeiter oder in Ausbildung Befindliche. Andere Gruppen werden nach der österreichischen Methode nicht, wohl aber nach der EU-Methode erfasst, bspw. Personen, die gerade in das Erwerbsleben eingetreten sind (etwa nach Beendigung eines Studiums) und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, weshalb sie sich nicht als arbeitslos registrieren lassen (vgl. auch Kap. 2.4.1). [13]

Einkommensverteilung

Grundsätzlich zu unterscheiden sind die primäre Einkommensverteilung, welche jene Einkommensverteilung meint, die auf den Märkten entsteht; und die sekundäre Einkommensverteilung, die nach der Umverteilung durch den Staat entsteht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass zwischen den beiden Einkommensverteilungen eine Wechselwirkung besteht, d.h. dass Umverteilungsmaßnahmen ihrerseits die primäre Einkommensverteilung beeinflussen. Die beiden Konzepte lassen sich daher empirisch strikt voneinander abgrenzen, aber sie sind theoretisch nicht voneinander unabhängig.

Es werden weiter unterschieden die

- funktionelle Einkommensverteilung, welche die Verteilung des produzierten Einkommens auf die Produktionsfaktoren bezeichnet, und die

- personelle Einkommensverteilung, welche die Verteilung des produzierten Einkommens auf einzelne Personen oder Haushalte bezeichnet.

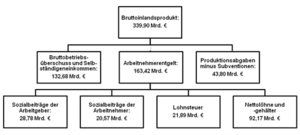

Einen besonderen Stellenwert bei der Einkommensverteilung betrifft die Aufteilung auf die Faktoren Arbeit und Kapital. Auch hier gibt es jedoch verschiede Konzepte, die von der VGR berücksichtigt werden und gemäß ESVG zu unterscheiden sind:

- Das Arbeitnehmerentgelt (= Einkommen der unselbständig Erwerbstätigen) bezeichnet die Summe aller Geld- und Sachleistungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer inklusive der Sozialbeiträge der Arbeitgeber („Lohnnebenkosten“)

- Die Bruttolöhne und -gehälter entsprechen dem Arbeitnehmerentgelt abzüglich der Sozialbeiträge der Arbeitgeber.

- Die Nettolöhne und -gehälter entsprechen den Bruttolöhnen und -gehältern abzüglich der Sozialbeiträge der Arbeitnehmer und der Lohnsteuern.

- Produktionsabgaben sind Steuern, die von Unternehmen unabhängig von der Menge der produzierten oder verkauften Güter zu entrichten sind (z.B. Kommunalsteuer, Arbeitgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds)

- Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen (= Einkommen aus Besitz und Unternehmung) entsprechen den Produktionswerten abzüglich der Vorleistungen, des Arbeitsnehmerentgelts, aller Produktions- und Importabgaben zuzüglich aller Subventionen.

Abb. 2.1: Schematischer Überblick der Verteilungsrechnung in der VGR und die entsprechenden Daten für Österreich 2015; Quelle: Statistik Austria, eigene Darstellung

In Abb. 2.1 werden diese Konzepte der VGR zur Erfassung der Verteilungsrechnung übersichtlich dargestellt, zusammen mit den entsprechenden Zahlen für Österreich 2015. Aus dieser Darstellung lässt sich in Verbindung mit Tab. 1.1 die Lohnquote als Maß für den Anteil der unselbständig Beschäftigten am Volkseinkommen berechnen:

Die Lohnquote stellt das bei weitem wichtigste Maß der Einkommensverteilung dar, was auch damit zusammenhängt, dass sie die einzige Größe ist, die aus dem amtlichen Datenmaterial berechnet werden kann. Bei der Interpretation ist jedoch zu beachten, dass das Arbeitnehmerentgelt der VGR nur teilweise dem Term in Gleichung (1.8) entspricht. Demnach kann die Lohnquote nicht einfach mit der Entlohnung des Faktors Arbeit gleichgesetzt werden, da unter der Position „Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ auch alle Einkommen Selbständiger erfasst sind (und nicht nur Kapitaleinkünfte im engeren Sinn): Ökonomisch gesehen entspricht der tatsächliche Arbeitseinsatz eines Selbständigen (Bauern, Ärzte, Gastwirte usw.) dem Faktor Arbeit.

Ein Problem, das sich daraus ergibt, ist die Interpretation der Lohnquote im Zeitverlauf: Infolge des Strukturwandels ändert sich das Verhältnis der unselbständig Erwerbstätigen zu den selbständig Erwerbstätigen, insbesondere ist durch den Rückgang der Zahl der Bauern sowie der Gewerbstreibenden die Zahl der Selbständigen in Österreich lange Zeit stetig zurückgegangen, eine um diesen Einfluss unbereinigte Lohnquote wird hier zwangsläufig steigen. Aus diesem Grund wird bei Betrachtungen über die Zeit die bereinigte Lohnquote ausgewiesen:

wobei und jeweils zwei Perioden des Beobachtungszeitraums bezeichnen: Die bereinigte Lohnquote gibt also die Lohnquote in der Periode an, die eingetreten wäre, wenn der Anteil der Arbeitnehmer an allen Erwerbstätigen im Vergleich zu konstant gebelieben wäre. Bei internationalen Vergleichen der Lohnquote ergibt sich als zusätzliches Problem, dass verschiedene Länder unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Aber auch eine unterschiedliche Organisation der Wirtschaft wird die Lohnquote beeinflussen – nämlich dann, wenn vergleichbare Tätigkeiten in einer Ökonomie von rechtlich Selbständigen, in anderen von Unselbständigen ausgeführt werden (Landwirtschaft, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Justizwesen etc.).

Da es keine amtliche Statistik zur personellen Einkommensverteilung gibt, empfiehlt es sich, die Lohnquote gemeinsam mit anderen Statistiken zu interpretieren. Die Aussagekraft der Lohnquote auf die personelle Einkommensverteilung ist zwar begrenzt, allerdings kann diese durch Hinzuziehen von Daten zur Verteilung innerhalb der beiden Produktionsfaktoren potenziell verbessert werden.

- Daten zur Verteilung des Arbeitnehmerentgelts (Lohnspreizung) sind in Österreich über die Lohnsteuerstatistik sowie der Einkommensstatistik des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger relativ gut erfasst.

- Die Einkommen aus Besitz und Unternehmung sind sehr heterogen und umfassen sowohl Gewinne von Kapitalgesellschaften und Gewerbebetrieben sowie Einkommen von Freiberuflern, Einkünfte aus Finanzvermögen sowie Mieten und Pachten, die Daten liegen jedoch nur als Gesamtgröße vor. [14] Dadurch ist es nicht möglich, aus dem amtlichen Datenmaterial Schlussfolgerungen über die Verteilung innerhalb dieser Kategorie zu ziehen.

Empirische Analysen zur personellen Einkommensverteilung werden noch weiter durch den Umstand erschwert, dass Teile der Einkommen aus Besitz und Unternehmung Personen zufallen, die auch Einkommen aus unselbständiger Beschäftigung erzielen, und umgekehrt.

Aus diesem Grund kann auch nicht sicher gesagt werden, wie sich die personelle Einkommensverteilung im Zeitverlauf entwickelt: Auf der einen Seite können Arbeitseinkommen nicht einfach mit niedrigen, und Gewinneinkommen mit hohen Einkommen gleichgesetzt werden. Auf der anderen Seite kann aus der Tatsache, dass Personen Einkommen aus Arbeit und Besitz beziehen, nicht auf eine Nivellierung der funktionellen Einkommensverteilung geschlossen werden.

Entwicklung in Österreich

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sind in Österreich seit den 1950er-Jahren gut dokumentiert, wobei die doppelte Erfassung sowohl nach österreichischer Methode wie nach EU-Methode auch jeweilige Schwächen der Methoden kontrollierbar macht. Das vorhandene Datenmaterial spiegelt daher erstens Entwicklungen innerhalb Österreichs wider und erlaubt zweitens einen internationalen Vergleich. Bei der Einkommensverteilung stehen die Lohnquote sowie die Lohnsteuerstatistik als langfristige Maßzahlen der Entwicklung zur Verfügung.

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

Tab. 2.1 zeigt die Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Österreich seit 1951 nach nationalen Definitionen laut Volkszählungen. Hier fallen v.a. zwei Trends ins Auge:

- Erstens ist der Anteil der Unselbständigen an den Erwerbspersonen kontinuierlich gestiegen und erreicht seit den 1980er-Jahren knappe 90 Prozent. Dies ist v.a. auf die Rückgänge der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der Zahl der kleinen Gewerbebetriebe zurückzuführen.

- Zweitens ist die Erwerbsquote gestiegen, was v.a. auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Jugendlichen sowie den Saldo der Zu- und Abwanderung zurückzuführen ist:

- Während die Erwerbsquote der Männer im erwerbsfähigen Alter seit jeher sehr hoch liegt und abzüglich in Ausbildung Befindlicher annähernd hundert Prozent erreicht, hat sich die Erwerbsquote der der Frauen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Waren 1971 noch 38,4 Prozent aller Erwerbstätigen weiblich, so lag dieser Wert 2011 bei 46,9 Prozent. Insbesondere ist ihr Anteil unter den Arbeitnehmern kontinuierlich gestiegen, in der Untergruppe der Angestellten liegt er 2011 bereits bei 56,1 Prozent. Die Gründe hierfür sind im gestiegenen Bildungsniveau und in der gesunkenen Fertilität sowie dem Wandel im Rollenverständnis zu finden, als die (eigenständige) Teilnahme am Erwerbsleben heute für einen größeren Teil der Frauen üblich ist. [15]

| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Erwerbspersonen (Tsd.) | 3.347 | 3.370 | 3.133 | 3.412 | 3.684 | 3.861 | 4.271 |

| Erwerbstätige* (Tsd.) | 3.270 | 3.307 | 3.088 | 3.312 | 3.469 | 3.599 | 4.021 |

| Arbeitslose, nat. Methode (Tsd.) | 77 | 63 | 45 | 99 | 216 | 261 | 250 |

| Selbständige (Tsd.) | 588 | 533 | 428 | 399 | 350 | 363 | 414 |

| Mithelfende (Tsd.) | 593 | 450 | 228 | 68 | 47 | 23 | 38 |

| Erwerbsquote** | 68,0% | 69,5% | 66,8% | 69,1% | 69,7% | 73,0% | 80,3% |

| Arbeitslosenquote, nat. Methode | 2,3% | 1,9% | 1,5% | 2,9% | 5,9% | 6,8% | 5,9% |

- exkl. geringfügig Beschäftigte, inkl. Präsenz-, Zivildienst und Elternkarenz

- (bezogen auf) 15-64jährige

Tab. 2.1: Erwerbssituation in Österreich seit 1951 laut Volkszählungen nach nationaler Definition; Quelle: berechnet nach Statistik Austria

- Die Nettozuwanderung (= Zuwanderung minus Abwanderung) ist in Österreich seit 1962 in fast jedem Jahr positiv. Dadurch hat sich das absolute Arbeitskräfteangebot erhöht. Die Erwerbsquote der Zuwanderer ist jedoch trotz der ursprünglichen Intention, das Arbeitsangebot zu erhöhen (Gastarbeiter) heute innerhalb mancher Immigrantengruppen tatsächlich niedriger als in der Gruppe der eingesessenen Bevölkerung.

Die Arbeitslosigkeit war bis in die 1970er-Jahre niedrig und ist zunächst infolge des Konjunktureinbruchs von 1980 bis 1983 angestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ging anschließend auch mit der Hochkonjunktur der späten 1980er-Jahre nicht wesentlich zurück und hat bis heute nicht wieder das Niveau der 1960er- und 1970er-Jahre erreicht. Im Gegenteil, sie ist während der 2010er-Jahre weiter gestiegen und erreichte 2016 das höchste Niveau seit Gründung der Zweiten Republik.

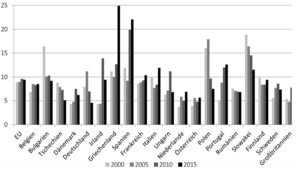

Abb. 2.2: Arbeitslosenquote in Prozent nach internationaler Methode im Jahresschnitt für vier Jahre für die EU (jeweils bezogen auf 28 Mitgliedstaaten) und ausgewählte Mitgliedstaaten; Quelle: Eurostat, eigene Darstellung

Wegen der damit verbundenen sozialen und politischen Probleme nimmt die Arbeitslosigkeit einen besonderen Stellenwert ein. Die in Kapitel 2.3.1 erläuterten unterschiedlichen Definitionen und Erhebungsmethoden der Arbeitslosigkeit verdeutlichen, dass die Höhe der Arbeitslosenquote keineswegs eindeutig ist. Ein alltägliches Beispiel eignet sich hier zur Veranschaulichung: Wer etwa sein Studium beendet hat und aktiv Arbeit sucht, wird zwar nach der internationalen, nicht aber nach der österreichischen Methode als arbeitslos erfasst. Ist die Person jedoch (eventuell noch im Studentenjob) geringfügig beschäftigt, wird sie von keiner der beiden Methoden erfasst, selbst wenn sich die Person in ihrem Selbstverständnis als arbeitslos bezeichnet. Ein anderes Beispiel: Wer eine Vollzeitbeschäftigung verliert, aber über eine Teilzeitbeschäftigung unter der Geringfügigkeitsgrenze verfügt, wird sich höchstwahrscheinlich arbeitslos melden und folglich nach der österreichischen Methode erfasst, nicht aber nach der internationalen. Ein drittes Beispiel: Wer hingegen seine Arbeit verliert und aus welchen Gründen auch immer momentan keine Aussicht auf eine Einstellung sieht, wird von der internationalen Methode nicht erfasst, und von der österreichischen allerdings so lange er oder sie

als arbeitslos gemeldet ist. Ein abschließendes Beispiel: Jene als arbeitslos Gemeldeten, die sich in Schulungen des AMS befinden, werden nach der internationalen Methode nicht gezählt.

Abb. 2.2 zeigt die offiziellen Arbeitslosenquoten nach der internationalen Methode in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Staaten sowie der EU als Ganzes für 2000, 2005, 2010 und 2015. Sie liegt in der EU im Jahr 2015 bei 9,4 Prozent und damit erheblich über dem österreichischen Wert von 5,7 Prozent. Unter Berücksichtigung der engen Definition von Arbeitslosigkeit ist nach EU-Methode eine Quote in dieser Größenordnung als hoch einzustufen. Die hohe Arbeitslosigkeit prägt die soziale und wirtschaftliche Lage in fast allen Mitgliedstaaten, mit den entsprechenden Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das von der Politik in der Regel angestrebte Vollbeschäftigungsniveau wird nur in einigen wenigen Regionen erreicht. [16]

Einkommensverteilung

Verteilung zwischen Arbeit und Kapital

Die in Gleichung (2.8) definierte Lohnquote ist das einzige Maß der Einkommensverteilung, das direkt aus der VGR berechnet werden kann. In ihrem Kern spiegelt sie den Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit wider, der bereits von Marx und Engels einprägsam beschrieben wurde. Tatsächlich ist es auch heute so, dass jedes erzielte Einkommen einem der beiden Faktoren Arbeit oder Kapital zugeordnet werden kann, entsprechend den Gleichungen (1.7) und (1.8). Die in Abb. 2.1 ausgewiesene Größe Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen entspricht dabei den Einkommen des Faktors Kapital, das Arbeitnehmerentgelt den Einkommen des Faktors Arbeit. Allerdings werden Kapitaleinkommen statistisch systematisch nach oben verzerrt, da die Arbeit, die Selbständige und Mithelfende tatsächlich verrichten, unter „Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ gemeinsam mit Kapitaleinkommen i.e.S. (d.h. Gewinnen) verbucht wird. Tatsächlich müsste man jedoch den Marktwert der Arbeit, den Selbständige und Mithelfende verrichten, von dieser Größe abziehen und zum Arbeitnehmerentgelt kommen, um zu einer Einkommensverteilung zu kommen, die Gleichungen (1.7) und (1.8) entspricht. Eine solche Berechnung wird in Österreich jedoch nicht vorgenommen.

Somit ist, wie in Kapitel 2.3.2 diskutiert, die Lohnquote zwar das wichtigste Maß der Einkommensverteilung, aber lediglich ein Indikator für die Frage nach arm und reich. Da es keine offiziellen Daten zur personellen Einkommensverteilung gibt, müssen verschiedene Statistiken entsprechend geschätzt und in Bezug zueinander gesetzt werden. Wofür die Lohnquote für sich jedoch gute Dienste leistet, ist die Interpretation der Entwicklung der Einkommensverteilung zwischen Arbeit und Kapital im Zeitverlauf.

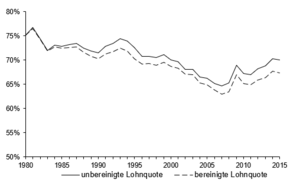

Abb. 2.3: Bereinigte und unbereinigte Lohnquote in Österreich 1980-2015; Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen und Darstellung

Der Verlauf der Lohnquote wird kurzfristig von der Konjunktur bestimmt: Die Lohnquote sinkt in hochkonjunkturellen Phasen und steigt in Krisenzeiten. Diese Beobachtung ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtsumme der Löhne und Gehälter viel weniger schwankt als die Gesamtsumme der Gewinne, was wiederum auf zwei Gründe zurückzuführen ist: Erstens sind die individuellen Löhne größtenteils fix und kaum vom Unternehmenserfolg abhängig, zweitens zögern Unternehmen in schlechten Zeiten Arbeiter zu entlassen, um entstehende Suchkosten in besseren Zeiten zu vermeiden. Diese beiden Phänomene können durch die Entstehungsweise von Lohn- und Gewinneinkommen erklärt werden: Arbeitsverträge werden üblicherweise für einen längeren Zeitraum abgeschlossen. Zwar gibt es einen bestimmten Spielraum bei der tatsächlichen Lohnhöhe (Kurzarbeit, Überstunden, Prämien, Gewinnbeteiligungen etc.), die Einkommen der Arbeitnehmer sind jedoch am Anfang jeder Periode durch die vertragliche Festlegung der Löhne und Gehälter weitgehend festgelegt. Die Einkommen der Unternehmen sind am Anfang jeder Periode hingegen weitgehend unsicher und deshalb insgesamt konjunkturabhängig.

In Abb. 2.3 ist der Verlauf der bereinigten und unbereinigten Lohnquoten in Österreich seit 1980 zu verfolgen. Die bereinigte Lohnquote ist dabei so definiert, dass sie zu Beginn der Beobachtungsperiode mit der unbereinigten Lohnquote übereinstimmt (d.h. entspricht dem Jahr 1980). Die unbereinigte Lohnquote liegt durchwegs höher als die unbereinigte Lohnquote, was mit dem Rückgang der Selbständigen und Mithelfenden an den Erwerbstätigen erklärt werden kann. Allerdings hat sich diese Entwicklung seit den 1980er-Jahren stabilisiert, die Zunahme der Zahl der unselbständig Erwerbstätigen war in den Jahrzehnten davor viel stärker (vgl. Tab. 2.1); das Verhältnis unbereinigter versus bereinigter Lohnquote hat sich anschließend seit den 1990er-Jahren kaum noch verschoben. Die bereinigte Lohnquote zeigt im Beobachtungszeitraum von den frühen 1980er-Jahren bis in die frühen 1990er-Jahre eine bemerkenswerte Konstanz. Ab 1995 weist die bereinigte Lohnquote einen kontinuierlichen Rückgang auf und fällt bis zum Ausbruch der Krise um über halben Prozentpunkt jährlich. Mit dem Ausbruch der Krise steigt die Lohnquote und zeigt seither einen Aufwärtstrend. Dieses Bild ist kein Zufall, sondern wird von verschiedenen nationalen und internationalen Trends beeinflusst:

- In den frühen 1990er-Jahren hat sich Österreich gleich auf zweifache Weise mit anderen Ökonomien integriert, einerseits durch die voranschreitende Globalisierung, andererseits durch die Beitritte zum EWR 1993 und zur EU 1995. Durch den damit verbundenen Standortwettbewerb gerieten die Arbeitnehmer unter Druck, was ihre Verhandlungsmacht geschwächt hat und zu realen Lohnerhöhungen führte, die regelmäßig unter dem Zuwachs der Produktivität lagen (vgl. Kap. 2.2.2).

- Der Ausbruch der Krise führte zu einem temporären Rückgang der Gewinne, was den Anteil der Löhne am Volkseinkommen ansteigen ließ.

- Die 2010er-Jahre sind bislang von einem niedrigen Produktivitätszuwachs in Österreich gekennzeichnet, die Ursachen hierfür sind bislang unklar.

Mit der Entwicklung der Lohnquote zwangsläufig verbunden ist die Gewinnquote als ihrem Gegenstück, die Verteilung der Einkommen aus Besitz und Unternehmung selbst kann jedoch aufgrund fehlender Daten nur grob skizziert werden. [17] So stiegen etwa Einkommen aus Finanzvermögen von 1964 bis 1997 insgesamt um rund das 30fache, wobei aufgrund der weiten Verbreitung bei gleichzeitiger Vielfalt dieser Einkommen (darunter Sparbücher, Lebensversicherungen etc.) nur wenige Schlüsse auf die Verteilung gezogen werden können. Allerdings ist prinzipiell davon auszugehen, dass aufgrund besserer Startbedingungen Personen, die bereits über Vermögen verfügen, dieses eher vermehren können als Personen, die einen Anteil ihrer Arbeitseinkommen sparen müssen, um es anlegen zu können. Somit ist die Zunahme der Einkommen der Finanzvermögen in Verbindung mit generellen Zunahme der Gewinnquote ein starker Hinweis darauf, dass sich die Einkommensverteilung zuungunsten des Faktors Kapital entwickelt hat.

Verteilung innerhalb des Faktors Arbeit

Die Entwicklung innerhalb der Einkommen aus Arbeit sind in der Lohnsteuerstatistik dokumentiert und somit wesentlich besser verfügbar als Einkommen aus Besitz und Unternehmung. Korrigiert man um die Verzerrung durch unterschiedliche Arbeitszeiten, so wird in Österreich wie in anderen Industriestaaten seit den 1980er-Jahren eine tendenzielle Zunahme der Lohnspreizung beobachtet. Diese Entwicklung lässt sich in erster Linie auf einen relativen Überschuss an wenig qualifizierten Arbeitskräften (d.h. das Angebot ist größer und/oder steigt rascher als die Nachfrage) bei gleichzeitiger Verknappung bestimmter Qualifikationen zurückzuführen. Zusätzlich prägen auch gesellschaftliche Entwicklungen wie die oben skizzierte Frauenerwerbsquote und Zuwanderung die Lohnspreizung, indem sie das relative Angebot bestimmter Qualifikationen beeinflussen. Generell können in den fortgeschrittenen Industriestaaten seit den 1980er- und 1990er-Jahren drei Phänomenen beobachtet werden:

- Der Abstand zwischen den Gruppen am oberen und am unteren Ende der Verteilung hat sich vergrößert, d.h. die Spannweite zwischen niedrigen und Spitzengehältern ist größer geworden;

- die Abstände zwischen Personen mit unterschiedlicher Ausbildung, Erfahrung und Alter haben sich vergrößert;

- Lohndifferenziale haben sich auch innerhalb demografischer Gruppen und Personen mit vergleichbaren Ausbildungsniveaus vergrößert.

Ein weiterer Aspekt, dem sehr viel mediale Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist die Lohnspreizung zwischen Männern und Frauen. So verdienen unselbständig erwerbstätige Frauen in Österreich brutto rund 19 Prozent, netto rund 16 Prozent weniger als Männer (bezogen auf Medianlöhne und -gehälter). Ebenso können signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen existieren. Die Gründe für Ungleichheit zwischen Arbeitnehmern aufgrund des Geschlechts, der Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen Merkmalen sind vielfältig, sie lassen sich für die in Österreich intensiv diskutierte Ungleichheit zwischen Männern und Frauen v.a. auf die folgenden fünf Gründe zurückführen:

- Bildungsabschlüsse: Die wichtigste Determinante für Einkommen aus Arbeit ist der formale Bildungsabschluss, wobei grundsätzlich gilt, dass höhere Abschlüsse einen positiven Effekt auf das erwartete Einkommen haben. In Österreich haben Frauen der jüngeren Generationen zu Männern zwar aufgeschlossen und sie zuletzt sogar überholt, allerdings sind die formalen Abschlüsse bei Männern älterer Generationen im Durchschnitt höher. Dieser Effekt wird Bestand haben bis jene Generationen, innerhalb derer Männer im Durchschnitt höhere Abschlüsse haben, in Pension gegangen sein werden.

- Ausbildungsfelder: Bildungsabschlüsse bilden eine erste Annäherung, allerdings unterscheiden sich die Löhne und Gehälter zwischen formal identischen Bildungsabschlüssen ganz erheblich. Da Männer öfter Ausbildungsfelder wählen, die später mit höheren Löhnen und Gehälter verbunden sind (z.B. technische Lehren und Studien), erzielen sie auch bei formal identischen Bildungsabschlüssen im Durchschnitt mehr Einkommen.

- Unannehmlichkeiten: Bereits Adam Smith hat hervorgehoben, dass Unternehmen mit relativ unangenehmen Arbeitsbedingungen ihre Arbeiter für die Unannehmlichkeiten kompensieren müssen - andernfalls würden sie keine Arbeiter finden. Daraus folgt umgekehrt, dass Arbeitnehmer mit niedrigen Bildungsabschlüssen und Ausbildungsfeldern durch die Annahme relativ unangenehmer Arbeit dennoch relativ hohe Einkommen erzielen können. Dazu zählen auch gefährliche Arbeiten, die in Österreich eher von Männern durchgeführt werden.

- Erfahrung: Mit Erfahrung im Beruf erwirbt ein Arbeitnehmer auch nach vollzogenem Bildungsabschluss weiterhin Humankapital, indem er durch Erfahrung produktiver wird, wodurch er wiederum eine höhere Entschädigung durchsetzen kann. Dieser Gewinn ist tendenziell umso höher, je höher die formale Bildung ist und je länger die Person berufstätig ist. Da Frauen öfter als Männer ihre Erwerbszeit durch Kinderbetreuung unterbrechen, wird im selben Zeitraum dementsprechend weniger Humankapital akkumuliert.

- Statistische Diskriminierung: Wenn – aus welchen Gründen auch immer – eine Gruppe im Durchschnitt bessere Leistungen im Beruf zeigt, und wenn eine Person aufgrund äußerlicher Merkmale einer Gruppe eindeutig zuzuordnen ist, dann profitieren alle Mitglieder dieser Gruppe. Der Grund dafür ist, dass der Arbeitgeber nicht wissen kann, wie die Leistungsbereitschaft eines einzelnen Arbeitnehmers aussieht. Er wird daher versuchen, einen Vertreter der Gruppe mit höherer Leistungsbereitschaft einzustellen und bereit sein, die wahrscheinlich höhere Leistungsbereitschaft entsprechend höher zu entlohnen. Dabei gilt, dass sich der Arbeitnehmer trotz der Unkenntnis über die tatsächliche Leistungsbereitschaft rational agiert. Hierbei spielt auch die bei Frauen höhere Wahrscheinlichkeit der Arbeitsunterbrechung durch Elternkarenz eine Rolle, da Arbeitgeber bspw. eher in die Weiterbildung von männlichen Angestellten investieren werden, da bei diesen die Erträge dieser Humankapitalinvestition im Durchschnitt höher sind.

Studien zeigen, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Berücksichtigung der Punkte eins bis vier (abhängig vom Studiendesign) auf zirka acht Prozent (aus Sicht der Frauen) reduziert werden – diese Größe wird auch bereinigte Geschlechter-Lohnlücke genannt. Die ersten vier der genannten Punkte sind grundsätzlich von der Gesellschaft beeinflussbar, was den Unterschied zwischen bereinigter und unbereinigter Geschlechter-Lohnlücke variabel macht und theoretisch auch zu höheren Durchschnittslöhnen und -gehältern für Frauen führen kann. Allerdings ist der fünfte Punkt besonders problematisch: Solange Frauen eher Elternkarenz beanspruchen haben Arbeitgeber einen rationalen Grund zu diskriminieren.

Dieses Dilemma ist mit den Instrumenten der Marktwirtschaft nicht lösbar, weil diese ihrem Wesen nach darauf basiert, dass Entscheidungsträger die Freiheit der Wahl haben und Entscheidungsträger ihre Entscheidungen bei Unsicherheit grundsätzlich auf Wahrscheinlichkeiten basieren lassen.

Gesamte Verteilung

Unabhängig von Geschlecht weist eine sinkende Lohnquote bei gleichzeitiger Zunahme der Lohnspreizung insgesamt auf eine zunehmende Ungleichverteilung der personellen Einkommensverteilung hin. Die Ungleichheit der Bruttoeinkommen wird über Steuern und Beiträge sowie finanzielle Transfers bis zu einem gewissen Grad durch den Staat korrigiert, wobei Studien darauf hindeuten, dass die Nettohaushaltseinkommen insgesamt gleichmäßiger verteilt sind als es der primären Verteilung entsprechen würde. [18] Als Umverteilungsinstrumente in Österreich von größter Bedeutung sind jedoch die Bereitstellungen öffentlicher Dienstleistungen, wobei hier insbesondere das Gesundheitswesen und das Bildungssystem zu nennen sind. Diese Instrumente betreffen freilich in erster Linie Umverteilungen zwischen Beziehern mittlerer, niedriger oder gar keiner Einkommen.

Wie in Abb. 2.3 dargestellt, hat sich die Lohnquote seit den 1990er-Jahren reduziert. Allerdings hat sich im selben Zeitraum auch die Abgabenbelastung der Produktionsfaktoren zulasten des Faktors Arbeit verschoben. [19] So nahm die effektive Lohnsteuerbelastung (sie entspricht dem Anteil der Lohnsteuer an den lohnsteuerpflichtigen Einkommen inkl. Pensionen) von 1990 bis 2007 von 10,9 auf 15,4 Prozent zu, während das Aufkommen an Einkommen- und Kapitalertragsteuer von 10,9 auf 10,3 Prozent abnahm. Somit hat sich nicht nur die primäre Einkommensverteilung, sondern auch die sekundäre Einkommensverteilung zugunsten der Bezieher von Einkommen aus Besitz und Unternehmung verschoben. In Ergänzung zur Lohnquote aus. Gl. (2.8) lässt sich auch die Nettolohnquote berechnen: Sie entspricht dem Löhnen abzüglich der Lohnsteuer und der Sozialabgaben dividiert durch das Volkseinkommen abzüglich aller Sozialabgaben und direkten Steuern. Für 1988 stand demnach einer Bruttolohnquote von rund 73 Prozent eine Nettolohnquote von 67 Prozent gegenüber, bis zum Ausbruch der Krise sank die Bruttolohnquote auf 66 Prozent, die Nettolohnquote auf 59 Prozent. Demnach hat sich die steuerliche Benachteiligung unselbständig Erwerbstätiger im Zeitverlauf noch verstärkt.

Zusammenfassung

Für die makroökonomische Politik von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt, welche umgekehrt die makroökonomische Entwicklung beeinflusst. Aufgrund der Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor einerseits und Nachfrager am Gütermarkt andererseits ist die Analogie des Arbeitsmarkts zu anderen Märkten begrenzt. Vielmehr kommt es zu einer Wechselwirkung von Gütermarkt und Arbeitsmarkt, die im Mittelpunkt der keynesianischen Theorie steht.

Sowohl das gesamte Arbeitsangebot im Verhältnis zur Nachfrage wie Überschüsse und Knappheiten einzelner Qualifikationen beeinflussen die funktionelle Einkommensverteilung sowie die Lohnspreizung. Die Situation am Arbeitsmarkt wirkt daher auf die Kollektivertragsverhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Interessensvertretungen beeinflussen auch die Politik, da fast jede wirtschaftspolitische Maßnahme auch auf die Einkommensverteilung wirkt.

In Österreich zeigt die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten in den letzten Jahrzehnten mehrere Trends, darunter einen Rückgang der Selbständigen und der Mithelfenden bis in die 1980er-Jahre bei gleichzeitiger Zunahme der Erwerbspersonen bis in die 2000er-Jahre. Die Arbeitslosenquote befand sich bis in die 1970er-Jahre auf niedrigem Niveau und steigt seither an, ist im EU-europäischen Vergleich dabei relativ niedrig. Hinsichtlich der Einkommensverteilung zeigen sich sowohl zwischen den Faktoren Arbeit wie Kapital wie innerhalb der Bezieher von Löhnen und Gehältern seit den 1980er- und 1990er-Jahren Zunahmen der Ungleichheit.

Übungen

|

- Arbeit ist einerseits Produktionsfaktor, andererseits als Nachfrager die wichtigste Determinante der Kaufkraft. Dadurch ist die Analogie des Arbeitsmarkts zu anderen Märkten begrenzt: Eine sinkende Nachfrage nach dem Faktor Arbeit bewirkt eine sinkende Güternachfrage.

- Im keynesianischen Modell wird der Beschäftigungsgrad einer Ökonomie von der Gesamtnachfrage bestimmt: Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss demnach zunehmen, um die Nachfrage nach dem Faktor Arbeit zu erhöhen. Daraus folgt, dass der Beschäftigungsgrad von Konsumneigung und Neuinvestitionen abhängig ist.

- Die Ableitung des Multiplikators nach ergibt ; da gelten muss, ist die Ableitung eindeutig positiv.

- Der Primärsaldo beziffert den Saldo der öffentlichen Haushalte abzüglich der Zinszahlungen für in der Vergangenheit aufgenommene Schulden.

- Der Reservationslohn entspricht jenem Lohnsatz, zu dem ein Arbeitnehmer gerade indifferent ist zwischen den Alternativen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung.

- Insider-Outsider-Modelle versuchen zu erklären, warum Arbeitslose von Betrieben auch dann nicht eingestellt werden, wenn sie bereit sind, zu einem niedrigeren Lohnsatz als dem im Betrieb herrschenden zu arbeiten.

- Prozess- und Produktinnovationen betreffen unterschiedliche Gruppen, durch eine rasche Veränderung der Produktionsstruktur kann es zu einer Diskrepanz in der Qualifikation bzw. in der regionalen Verfügbarkeit zwischen Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage kommen.

- Die Lohnspreizung bezeichnet die Verteilung innerhalb der Einkommen aus Arbeit.