E-Commerce-Systeme - Definition

E-Commerce Systeme

E-Commerce hat, durch die Beliebtheit des Ein- und Verkaufens im Internet, in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum erlebt. Für Händler bietet der Verkauf im Internet viele Chancen, aber auch Risiken. Ein gut geplantes E-Commerce System erleichtert dem Händler die tägliche Arbeit und erspart viele manuelle Tätigkeiten. Um erfolgreich im Online-Handel tätig zu sein, ist Wissen über die Funktionen und Möglichkeiten moderner E-Commerce Systeme notwendig.

In den nachfolgenden Lektionen werden daher die Grundlagen von E-Commerce Systemen sowie die Anforderungen an Produktdaten, Preise, Versand und Zahlung bei nationalen, aber auch internationalen E-Commerce Systemen erläutert. Darüber hinaus werden rechtliche Rahmenbedingungen, Sicherheitsaspekte als auch verkaufsfördernde Maßnahmen erklärt. Anhand der Beispiele und Information ist es möglich, später eigene Anforderungen an ein E-Commerce System zu formulieren. Am Ende jedes Kapitels befinden sich darüber hinaus Leitfragen, die bei der Planung eines E-Commerce Systems behilflich sein können.

Die Inhalte dieser Lernunterlage orientieren sich am E-Commerce System Magento, gelten aber auch ähnlich für andere Systeme.

Definition

E-Commerce, auch Electronic Commerce, Elektronischer Handel oder Onlinehandel bezeichnet die Durchführung von Ein- und Verkaufsvorgängen über elektronische Übertragungsmedien. Zwischen Käufer und Händler entsteht dabei via Datenfernübertragung eine Geschäftsbeziehung.

E-Commerce Systeme unterschieden sich von klassischen Online-Shops hinsichtlich der Erweiterbarkeit und Integration verschiedener IT-Systeme d.h. der Anbindung von Produktinformations-, Lager-, Logistik- und Zahlungssystemen, Kundenmanagementsystemen oder erweiterten Marketing-Tools.

Ziel eines E-Commerce Händlers ist es, möglichst viele Conversions und damit eine möglichst gute Conversion-Rate zu erreichen. Im E-Commerce Umfeld versteht man unter einer Conversion die Umwandlung eines Kaufinteressenten (=Besucher eines Online-Shops) in einen Käufer. Die Conversion Rate beschreibt das Verhältnis von Besuchern des Online Shops (Unique Visitors) zu Bestellungen. Maßnahmen zur Steigerung der Conversion Rate werden in Kapitel [verkaufsfoerderung] erklärt. Eine Conversion Rate von 3% sagt also aus, das von 100 Besuchern drei einen Kauf getätigt haben.

Die durchschnittliche Conversion Rate im E-Commerce liegt bei 1 bis 3 Prozent, ist aber abhängig von der jeweiligen Branche .

Abgrenzung zu E-Business

E-Business ist der Oberbegriff für alle elektronischen Geschäftsaktivitäten und Unternehmensprozesse. E-Commerce ist ein ,,Teil des Electronic Business, der den Kauf und Verkauf von Waren und Leistungen über elektronische Verbindungen umfasst“.

Brick and Mortar

Während immer mehr Unternehmen nur noch ausschließlich im Internet präsent sind und über keine Geschäftsflächen mehr verfügen, gibt es auch jene, die Geschäfte auf ,,klassische”, nicht elektronische Weise in der Geschäftsstelle abwickeln. Im amerikanischen Raum werden diese Firmen als ,,Brick and Mortar” (engl.: Ziegelstein und Mörtel) bezeichnet.

E-Commerce weltweit

Die Anfänge des E-Commerce weltweit liegen im Jahr 1994/1995: Im Jahr 1994 wurde das Online-Buchgeschäft Amazon gegründet, das heute ein riesiger Versandhändler ist , ein Jahr darauf der Online-Marktplatz eBay .

Die Länder mit den höchsten E-Commerce Umsätzen weltweit im Jahr 2016 sind China, USA, Großbritannien, Japan und Deutschland.

Die Prognosen für E-Commerce weltweit sind auch weiterhin vielversprechend: Laut einer Prognose von Statista wird sich der E-Commerce Umsatz im Einzelhandel weltweit von 2017 bis 2022 mehr als verdoppeln.

E-Commerce in Österreich

Auch in Österreich gab es schon sehr früh Online-Shops: Bereits kurze Zeit nach dem Online-Gang der Preisvergleichs-Suchmaschine für PC-Komponenten geizhals.at im Jahr 1996, waren 120 Händler gelistet . Seit 1998 betreibt BILLA einen Online Shop , seit 1999 Interspar.

Im Jahr 2006 betrug der Brutto-Jahresumsatz im Internet-Einzelhandel in Österreich 0,7 Milliarden Euro, im Jahr 2016 waren es bereits 3,4 Milliarden Euro . Die Zahlen steigen stetig: ,,Die österreichischen Distanzhandelsausgaben werden vom eCommerce getragen und erreichen 2020 mit 8,7 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert. Von 8 Mrd. Euro Onlineumsatz fallen bereits 1,2 Mrd. Euro auf den Mobile Commerce – ein massiver Zuwachs von +50%” .

Laut der E-Commerce Studie 2018 des Handelsverbandes Österreich shoppen 4,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig online. 1,8 Millionen davon waren Smartphone-ShopperInnen .

Im Jahr 2020 waren bereits 66,3% (rund 5,8 Millionen) aller Östereicherinnen und Österreicher Online-Shopper, davon waren 2,4 Millionen Smartphone-Shopper .

Die Bereiche bzw. Artikel mit dem höchsten Umsatz im Online-Handel sind Bücher, Bekleidung und Textilien sowie Veranstaltungstickets. Auch Reisen, Computer und Computerzubehör, Elektrokleingeräte (z.B. Smartphones) und digitale Medien haben einen relativ hohen Anteil an Online-Käufern. Nahrungs- oder Arzneimittel werden nur von einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung im Internet bestellt, die Nachfrage steigt allerdings an , .

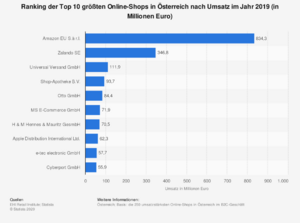

Abbildung 1.1 zeigt das Ranking der Top 10 Online-Shops in Österreich (B2C) nach Umsatz im Jahr 2019. Der Online-Shop mit dem höchsten erwirtschafteten Umsatz in Österreich 2019 war Amazon, gefolgt von Zalando, dem Universal Versand und der Shop-Apotheke. Auf Platz fünf befindet sich OTTO, MS E-Commerce Gmbh (Media Markt + Saturn), danach folgt H&M, Apple, e-tec und Cyberport.

E-Commerce Plattformen

Es existiert eine große Auswahl an Software, die zum Aufbau und Betrieb eines E-Commerce Systems eingesetzt werden kann. Im folgenden Abschnitt erfolgt ein Überblick über die führenden Systeme.

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce

Gartner Inc., ein weltweit tätiger und namhafter IT-Beratungs- und Marktforschungsanbieter, positioniert in seinem ,,Magic Quadrant for Digital Commerce”, die folgenden E-Commerce Plattformen innerhalb dieses Marktes: . Abbildung 1.2 gibt einen Überblick über alle dort gelisteten E-Commerce Systeme.

In der Kategorie der ,,Anführer” sind folgende Systeme gelistet:

- Adobe / Magento (Magento wurde 2018 von Adobe gekauft),

- Salesforce,

- SAP (Hybris),

- Oracle und

- commercetools.

In der Kategorie ,,Herausforderer” sind Shopify, BigCommerce und Episerver im Magic Quadrant zu finden. Als Visionäre sind Elastic Path und VTEX gelistet.

Die bekanntesten Nischenakteure im deutsch- und englischsprachigen Raum sind:

- Shopware,

- Oro und

- Spryker.

Weitere - vor allem im deutschsprachigen Bereich - bekannte, im Bericht von Gartner aber nicht erwähnte, Shopsysteme sind OXID, Shopware, xt:Commerce, PrestaShop und WooCommerce.

Marktanteile

In einer Erhebung von ecommerceDB.com sind Magento, Shopify, Shopware unter den Top 3 gelistet. Auf den weiteren Plätzen folgen Salesforce, WooCommerce, PrestaShop und SAP Hybris .

Abbildung 1.3 zeigt einen Überblick der Top E-Commerce Plattformen.

[[|Top E-Commerce Platformen [31]]]

Magento ist vor allem in den USA, als auch Europa - und dort speziell im deutschsprachigen Raum, Großbritannien und den Niederlanden - ein weit verbreitetes System.

In Deutschland führt Shopware vor Magento und OXID.

Innerhalb der Top 1 Million Seiten sieht die Verteilung der E-Commerce Systeme anders aus : Hier belegt WooCommerce Platz eins, gefolgt von Shopify auf PLatz zwei und Magento Platz 3. Zu berücksichtigen ist dabei, dass hier auch viele kleinere und mittelgroße Händler im Ranking enthalten sind, die eher auf kleinere, einfachere E-Commerce Systeme setzen.

Verschiedene Arten von E-Commerce Lösungen

Die zuvor genannten E-Commerce Systeme bieten verschiedene Möglichkeiten an, wie und wo man die Software erhalten, kaufen oder mieten und betreiben kann:

- Open Source Software

- Kaufsoftware (On Premise)

- Software as a Service (SaaS)

- Individualsoftware

Bei Lösungen basierend auf Open Source Software (z.B. Magento) fallen keine Lizenzkosten für die zugrunde liegende E-Commerce Plattform an. Allerdings müssen solche Lösungen an die Kundenanforderungen angepasst werden, was wiederum Kosten verursacht. Durch die quelloffene Softwarelösung werden umfangreiche Anpassungen ermöglicht, man spricht in diesem Zusammenhang von E-Commerce Plattformen, die ein großes Set an Standardfunktionen mit sich bringen, die man nach Bedarf aktivieren, deaktivieren oder anpassen kann. Open Source Projekte haben meist eine große Entwickler-Fangemeinde, die gemeinsam das Produkt weiterentwickeln und so Innovation vorantreiben. Ein Nachteil von Open Source Software ist allerdings der fehlende Support des Herstellers.

Bei Kaufsoftware (On Premise, engl. vor Ort, z.B. SAP Hybris) handelt es sich um Standardsoftware, deren Einsatz aufgrund der Standardisierung sehr gut kostenmäßig kalkulierbar ist. Standardisierte Lösungen können deshalb schnell implementiert werden, was aber möglicherweise Kompromisse oder die Anpassung des Unternehmens an die Software notwendig macht. Die Anpassungsmöglichkeiten sind je nach Hersteller eingeschränkt. Zu berücksichtigen ist auch die Abhängigkeit des jeweiligen Herstellers, besonders wenn die Software nicht mehr weiterentwickelt wird.

Bei Software as a Service (z.B. Shopify, BigCommerce) wird der Online-Shop auf einem zentralen Web-Server des jeweiligen Herstellers der E-Commerce Software betrieben. Die Shop-Software wird in diesem Fall gemietet. Das vorinstallierte System bietet die Chance, schnell mit einem Shop online zu gehen, da dieser in einer getesteten und etablierten Umgebung läuft. Nachteilig sind die hohe Abhängigkeit vom Betreiber sowie eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten.

Auch eine Umsetzung eines E-Commerce Systems als Individualsoftware ist möglich, allerdings müssen hier viele Komponenten und Funktionen großteils selbst entwickelt werden. Auf dem Markt existieren sog. E-Commerce Frameworks, die unterschiedlich viele E-Commerce Funktionen bereits integriert haben, auf die man zurückgreifen kann. Diese Variante bietet die höchste Flexibilität in der Umsetzung, verursacht aber auch hohe Kosten, da auf keine Standardfunktionen eines E-Commerce Frameworks zurückgegriffen werden kann.

Einige der zuvor genannten Systeme bieten verschiedene Varianten des Betriebes (Open Source, Kaufsoftware, SaaS) an.

Wichtig bei der Auswahl einer E-Commerce Software sind:

- die lizenzrechtlichen Bestimmungen: Wo, wie auf welchen Servern darf die Software verwendet werden?

- die einmaligen Kosten für die Software

- die laufenden Kosten für die Software

- die einmaligen und laufenden Kosten für den Betrieb eines oder mehrerer Server bzw. eines oder mehrerer Cluster, auf dem die Software läuft

- die Anpassungsmöglichkeiten an die Anforderungen des Online-Shop Betreibers

- die Kosten für die Anpassungen

- die Abhängigkeit von einem Hersteller

- ob und wie oft es Updates und Sicherheitspakete gibt

Geschäftsmodelle

Im Rahmen des E-Commerce treffen verschiedene Personen bzw. Personengruppen aufeinander. Der Anbieter (Händler) sowie der Kunde (Konsument). Der Kunde kann dabei eine natürliche Person oder selbst eine Firma sein. Man unterscheidet daher in Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B).

Im Vergleich zur Produktpräsentation und dem Bestellablauf bei einem B2C Geschäft, gibt es bei B2B folgende spezielle Anforderungen:

- Bestellung via Stücklisten

- Quoting: Eine Bestellung wird nicht sofort in Auftrag gegeben, sondern zuvor um ein Angebot angefragt

- Kundenspezifische Preise

- Mehrere User (mit verschiedenen Berechtigungen) pro Firmenaccount

- Einfache Nachbestellmöglichkeit, Produktlisten-Vorlage zur Nachbestellung

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale von B2B und B2C sind:

Angebot & Bestellung

B2C: Die Verkäufe finden meist spontan statt, es wird vorab nur selten ein Angebot eingeholt. Der Bestellprozess muss einfach sein, meist stehen viele verschiedene Zahlungs- und Liefermethoden zur Auswahl.

B2B: Angebotseinholung vor dem Kauf. Im Vordergrund steht ein einfacher Bestellprozess, der schnell abgeschlossen und wiederholt werden kann. Die Zahlungsmethoden sind nachrangig, oft wird über Kostenstellen abgerechnet.

Verkaufsfenster

B2C: Verkäufe meist abends (16-22 Uhr) und am Wochenende

B2B: Verkäufe überwiegend Montag bis Freitag zu Geschäftszeiten (abhängig von der Branche)

Durchschnittlicher Warenkorbwert

B2C: Eher kleinere Warenkorbwerte, dafür eine höhere Anzahl an Verkäufen

B2B: Eher hoher Warenkorbwert, dafür weniger Verkäufe

Zahlungsmethoden

B2C: Breite Palette an Zahlungsmethoden, um möglichst viele Kundenwünsche zu berücksichtigen und Kauf-Abbrüche zu vermeiden

B2B: Weniger Zahlungsmethoden, da hier oft über die Belastung von Kostenstellen abgerechnet wird.

Bestandteile eines E-Commerce Systems

Die typischen Bestandteile eines E-Commerce Systems sind:

- Produktverwaltung,

- Lagerstandsverwaltung,

- Kundenverwaltung,

- Bestellverwaltung inkl. Zahlung und Versand und

- Reporting-Funktionen.

Die in Abschnitt 1.4.1 genannten E-Commerce Systeme decken zuvor genannten Standardanforderungen ab.

Ergänzt werden diese Bestandteile durch Schnittstellen zu externen Systemen, wie:

- Warenwirtschaftssystems (WWS ode WaWi),

- Enterprise Resource Planning-Systeme (ERP),

- Customer Relationship Management (CRM),

- Produktinformationssysteme (PIM) - als Ergänzung zu Warenwirtschafts- oder ERP-Systemen oder

- Zahlungsdiensteanbietern / Payment Service Providern (PSP).

Schnittstellen zu externen Systemen können für die meisten E-Commerce Systeme über Module (Extensions) nachgerüstet werden. Zu beachten ist, dass hierbei Aufwand für die Anpassung an die Händlersoftware und -konfiguration anfallen kann.

Aus Sicht des Kunden betrachtet, der das E-Commerce System via Desktop oder mobilen Geräten nutzt, sind folgende Bestandteile wesentlich:

- Startseite,

- Navigation,

- Kategorieseiten,

- Produktseiten,

- Checkout und

- Suche,

- sowie CMS-Seiten mit Informationen zu AGB, Datenschutz, Versand oder Zahlungsoptionen.

Als Checkout wird der Bestellprozess eines Online Shops, der Rechnungs- und Lieferadresseingabe, Auswahl der Zahlungs- und Versandmethode, eine Zusammenfassung der bestellten Produkte sowie den Button zum Absenden der Bestellung, umfasst, bezeichnet.

Schnittstellen

Ein E-Commerce System wird idR über eine oder mehrere Schnittstellen an andere Systeme angebunden sein oder selbst Schnittstellen anbieten, über welche Produktdaten, Preise, Lagerstandsdaten, Kundendaten, Zahlungsdaten oder Bestelldaten ausgetauscht werden.

Typischerweise erfolgt die Anbindung eines Warenwirtschaftssystems an den Webshop. Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen der Konzeption eines Webshops ist die Definition, welches der Systeme in welchem Bereich das führende System ist.

Bei kleinen Online-Shops ohne oder mit nur wenigen Schnittstellen ist möglicherweise der Online-Shop selbst das führende System, bei großen E-Commerce Systemen wird der Online-Shop nur als Verkaufsfläche zum Kunden hin eingesetzt, während im Hintergrund verschiedene andere Systeme die Datenhoheit besitzen.

Eine weitere Herausforderung bei der Planung eines Online-Shops besteht auch darin, die bestehenden Systeme mit den Daten aus den verschiedenen Vertriebskanälen so miteinander zu verbinden, damit alle relevanten Informationen miteinander verknüpft und ausgewertet werden können.

Um die verschiedenen Systeme einfach miteinander verbinden zu können, ist es erforderlich, die Daten auf eine möglichst standardisierte Weise auszutauschen. Typische Formen des Datenaustausches sind Daten im XML, CSV, JSON oder einem anderen Textformat. Die Daten werden dabei meist über SOAP- oder REST Schnittstellen übertragen oder es findet ein Up- bzw. Download via (S)FTP statt. Dazu ist es empfehlenswert Formate und Schnittstellen zu bevorzugen, die eines der Systeme bereits standardmäßig mitbringt, um die Neu-Entwicklungskosten gering zu halten.

Grundlegende Fragen zur Planung eines E-Commerce Systems

Bei diesen Fragen handelt es sich nicht um Lern-Kontrollfragen, sondern um Leitfragen, die bei der Planung eines E-Commerce Systems behilflich sein können.

- Welches System soll zum Einsatz kommen? Ein Open-Source oder ein proprietäres System? Wie soll das System verfügbar sein: Software-As-A-Service (Saas), Miete, Kauf?

- Sind Anpassungen des Systems gewollt und möglich?

- Welche lizenzrechtlichen Bestimmungen gelten für das ausgewählte System?

- Wie hoch sind die einmaligen oder regelmäßigen Lizenz- und Betriebskosten?

- Wie hoch sind die Kosten zur Anpassung des Systems an die eigenen Anforderungen?

- Wie oft gibt es Updates oder Sicherheitspakete?

- Handelt es sich um einen B2C und/oder einen B2B Shop?

- Welche externen Systeme sollen angebunden werden?

- In welchen Bereichen sind die externen Systeme die führenden Systeme, in welchen Bereichen der Online-Shop?

- Welche technischen Formate und Schnittstellen sind verfügbar, um Daten auszutauschen?