Management und Organisation - Organisationsmodelle

Organisationsmodelle

Nach so viel Praxis sind wir bereit für die Theorie. Die erste theoretische Frage, die sich im organisationalen Kontext stellt, lautet: Was ist eine Organisation? „Wenn Sie nach einer Organisation suchen, werden Sie sie nicht finden. [1] “ Was man findet, sind Gebäude, Mitglieder, Kommunikationen, Entscheidungen, möglicherweise auch Papiere, auf denen „die Organisation“ beschrieben ist: Organigramme, Stellenbeschreibungen, Protokolle und Broschüren. Das Phänomen Organisation ist so schillernd wie unfassbar und zugleich in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig. Wir werden von Kindheit an organisiert, manchmal versuchen wir auch selbst zu organisieren. Einmal institutionalisiert, bleibt die Organisation – kaum beeindruckt von bestimmten Personen – über Jahrzehnte oder Jahrhunderte bestehen. Wenn sie sich verändert, ist das nur selten auf Handlungen einzelner Personen zurückzuführen. Diese Unabhängigkeit von den Handlungen einzelner kann als einer der bedeutendsten Erfolgsfaktoren hochentwickelter moderner Organisationen gesehen werden. Was heißt dabei, „sie“ verändert sich? Was macht ein soziales Gebilde aus, das wir Organisation nennen? Allein durch die darin tätigen Personen können Organisationen nicht beschrieben werden. Organisationen bestehen vielmehr aus miteinander verbundenen Kommunikationen ihrer Mitglieder. Die Mitglieder sind dabei Träger*innen auf sie gerichteter Erwartungen, die zu einem System von Regeln verknüpft sind. Dieses Regelsystem besteht aus Selbstverständnissen, Normen, Werten, Routinen, Kompetenzen etc. „Sind einmal die Regeln eines institutionalisierten Spiels etabliert, dann ist es … korrekter zu sagen, dass das Spiel sich die Leute (Spieler*innen) so organisiert, dass das Spiel sich spielen kann. Ebenso machen nicht Lehrer*innen und Schüler*innen eine Schule, sondern die Schule organisiert sich Lehrer*innen und Schüler*innen so, dass das Regelsystem „Schule“ ablaufen kann [2] “. Das Beständige und Charakteristische von Organisationen sind die Regeln, die formalen und organisationskulturellen Strukturen, die den Strom möglicher Kommunikationen zwischen den Mitgliedern und mit der äußeren Umwelt kanalisieren und dadurch einigermaßen erwartbar machen. Diese hochkomplexen Regelsysteme überdauern ihre „Spieler*innen“ und sind von jener bemerkenswerten Stabilität, die unkonventionelle Mitglieder und interne wie externe Organisationsberater*innen in ihren Bemühungen auf „Verbesserung“ so häufig scheitern lässt.

Behauptungen, wie Organisationen grundsätzlich sind:

- allgegenwärtig und doch unfassbar und unsichtbar;

- immens leistungsfähig und dennoch …

- … manchmal dümmer als die darin handelnden Personen;

- sensibel und nachtragend?

- kühl und unpersönlich: Liebe und Dank sind keine organisationalen Kategorien.

- grundsätzlich träge und lernunwillig? Sie wollen letztlich so bleiben wie sie sind.

- Sammlungen von Entscheidungen, die nach Problemen suchen, von Themen und Gefühlen, die nach Entscheidungssituationen suchen, in denen sie Ausdruck finden können, von Lösungen, die nach Fragen suchen, auf die sie die Antwort sein könnten, und von Personen in Entscheidungssituationen, die nach Arbeit suchen. Dieses Entscheidungsmodell wird „Garbage-Can-Theory [3] “ genannt.

Nun sehen wir uns verschiedene Ansätze an. Sie alle funktionieren nach dem Organisationsmodell der Hierarchie – bisher haben die Menschen nun einmal noch nichts anderes erfunden. Die Ansätze wirken trocken, fade und nicht sehr attraktiv. Das liegt daran, dass Hierarchie generell etwas für den Kopf und nicht fürs Herz ist. Niemand liebt sie, man lebt mit ihr, in ihr, manchmal hasst man sie, weil sie so trocken und unpersönlich ist. Das ist es: unpersönlich! Als freiheitsliebendes Individuum fühle ich mich nun einmal nicht dort wohl, wo ich zum Zwecke des Überlebens den Preis der Unterordnung bezahle. Gerne und oft übersehen wir die Vorteile: nicht nur das Überleben, auch unsere Form der Zivilisation, der Kultur ist nur durch die Erfindung der Hierarchie möglich gewesen. Wir haben das zwar schon besprochen, aber es darf hier noch einmal mit ein bisschen anderen Worten gesagt werden: Wir brauchen die Hierarchie, denn sonst gäbe es keine Autos, keine Fernseher, keine Handys und noch viele andere Dinge nicht. Ob wir das alles brauchen? Das ist nicht die richtige Frage, obwohl sie heutzutage immer öfter die richtige zu sein scheint. Hätten wir es, wenn wir es nicht bräuchten? Scheinbar sind wir am Weg zur Menschwerdung irgendwo mittendrin. Ob wir aber eher am Anfang stehen oder kurz vor unserem Ende sind, das können nicht einmal die Philosoph*innen sagen. Und denjenigen, die es sagen können, empfehle ich nur bedingtes Vertrauen zu schenken. Nun aber zu den Organisationsmodellen.

Bürokratieansatz

In unserer heutigen Alltagsverwendung des Begriffs "Bürokratie" schwingt häufig ein kritischer Unterton mit: Bürokratie steht vielfach als Synonym für organisationale Starrheit, Überkonformität und Ineffizienz. Dabei wird leicht übersehen, dass Bürokratien unter bestimmten Voraussetzungen sehr effektive Organisationsformen sind, ohne die die Verwaltung großer Institutionen, insbesondere des modernen Verfassungsstaates, undenkbar wäre. Charakteristisch für bürokratische Verwaltungsordnungen sind dabei vier Prinzipien:

Prinzip der Arbeitsteilung

Innerhalb der bürokratischen Organisation besteht eine geregelte Verteilung der Zuständigkeiten. Die Zuständigkeiten werden personenunabhängig und generell festgelegt. Damit können in der Organisation Personen ausgetauscht werden, ohne die Strukturen zu verändern. Die Kompetenzen umfassen neben inhaltlichen Aufgaben auch jenen Rahmen an Befehlsgewalt, der für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Prinzip der Amtshierarchie

Neben der horizontalen Aufgabenabgrenzung erfolgt auch eine vertikale, um die Koordination der Teile zu gewährleisten. Wenngleich der höheren Stelle ein Weisungs- und Kontrollrecht gegenüber der untergeordneten Stelle zukommt, ist es ihr dennoch nicht möglich, Kompetenzen der unteren Stelle an sich zu ziehen. Die Durchsetzung des Weisungsrechts ist durch weitere Regeln begrenzt. Im Konfliktfalle entscheidet jeweils die nächsthöhere Stelle. Man geht dabei davon aus, dass höhere Stellen über höhere Qualifikationen verfügen und in der Lage sind, einen größeren Bereich zu überblicken.

Prinzip der Regelmäßigkeit

Die Aufgabenerfüllung beruht auf "generellen, mehr oder minder festen und mehr oder minder erschöpfenden, erlernbaren Regeln". Darin sind die zu erfüllenden Leistungen und Kommunikationsbeziehungen vorgesehen.

Prinzip der Aktenmäßigkeit

Nicht nur die Regeln der Aufgabenerfüllung bedürfen ihrer Kodifizierung, sondern auch die Aufgabenerfüllung selbst muss in Bürokratien schriftlich dokumentiert werden. Briefe, Aktennotizen und Formulare bilden einerseits ein wesentliches Kommunikationsmedium der Bürokratie, und andererseits erleichtern diese die Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Mit diesem Prinzip gewährleistet die Bürokratie eine Kontinuität der Aufgabenerfüllung auch bei einem

Wechsel der Amtsinhaber*innen.

Dass diese Prinzipien in hohem Maß aktuell sind, zeigt die aktuelle Diskussion um Qualitätszertifikate (z. B. nach den ISO 9000ff.-Normen). Diese schreiben vor, dass jeder Verfahrensschritt nachvollziehbar sein muss (Aktenmäßigkeit), einer verantwortlichen Stelle (Amtshierarchie bzw. Arbeitsteilung) zugeordnet werden und in einer festgelegten Art und Weise vollzogen werden kann (Regelmäßigkeit). Im Rahmen der Erstellung der Qualitätshandbücher wird organisationales Geschehen festgeschrieben, d. h. Stabilität in die Organisation getragen. Die Grundlage für diese "Entzauberung der Welt" bildet die bürokratische Sozialisation. Damit ist in einem engeren Sinne die Formung des bürokratischen Menschen gemeint, der zwei spezifischen Anforderungen genügen muss: Rationalität und Loyalität.

Rationalität

Die Kalkulierbarkeit der Bürokratie beruht auf der emotionslosen und "wertfreien" Anwendung der jeweiligen Regeln. Nicht Ziele oder Interessen bestimmen das Handeln des Bürokraten, sondern die ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Die Ziele, die diesen Mitteln zugrundeliegen, sind jene des Herrschenden und stehen als solche außerhalb der bürokratischen Struktur.

Loyalität

Die zweite Hauptanforderung an die Mitglieder des Verwaltungsstabes ist Gehorsam und Amtstreuepflicht. Die Interessen der Organisation gehen gegenüber individuellen Interessen vor. Die Bürokratie bietet dem*r Beamten*Beamtin eine materiell abgesicherte Zukunft und erwartet im Gegenzug nicht nur die Hingabe von Leistung, sondern auch unbedingte Loyalität (= Amtstreue). Aus der Sicht des*r Beamten*Beamtin tritt damit sein Arbeitsleben in Gegensatz zu seinem übrigen Dasein als Mensch, das ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit und Wertbezogenheit erfordert. Diese Trennung wird durch die strikte räumliche Trennung von Privat- und Arbeitsleben unterstrichen.

Stärken der Bürokratie

- hohe Stabilität der Organisation

- geringe Personenabhängigkeit: Das Ausscheiden einzelner Personen beeinträchtigt kaum das Funktionieren der Gesamtorganisation,

- Standardisierte Vorgehensweisen und klare Unterstellungsverhältnisse erleichtern die Orientierung.

Schwächen bzw. Gefahren der Bürokratie

- Erstarrung: Verfahren werden wichtiger als inhaltliche Ziele und Ergebnisse.

- Der Sinn der Gesamtorganisation ist für die einzelnen Handlungsträger*innen nicht mehr erlebbar. Damit kann die interne und externe Kommunikation der Organisation leiden.

- Die strukturimmanente Anonymisierung der Bürokratie kann die Motivation der Organisationsmitglieder massiv beeinträchtigen.

Horizontale Arbeitsteilung

Die Entwicklung der Hierarchie als Integrationsinstrumentarium ist in dem Maß von Bedeutung, in dem sich die Organisation horizontal (=arbeitsteilig) ausdifferenziert. Insbesondere bei starkem Wachstum gehen direkte Kommunikationsmöglichkeiten verloren. Arbeitsteilung und klare Abgrenzung von Zuständigkeiten haben den Effekt, dass Kommunikationserfordernisse reduziert werden. Die Organisationslehre unterscheidet zwei grundsätzliche Möglichkeiten der horizontalen Arbeitsteilung in Organisationen: funktionale und divisionale Gliederung.

Funktionale Gliederung

Funktionale Gliederung bedeutet Bildung von Verantwortungsbereichen nach den zu verrichtenden Aufgaben, z. B. Beschaffung, eigentliche Leistungserbringung, Marketing und Rechnungswesen. Mit diesem Gliederungsprinzip ist eine Konzentration der Tätigkeiten auf bestimmte Teilaufgaben verbunden. Wir finden hier das schon bekannte Modell der Hierarchie wieder:

Wie jede Organisationsstruktur verfügt die funktionale Gliederung über bestimmte charakteristische Vorteile:

- Hohe Spezialisierung und damit bestmögliche Nutzung der fachlichen Fähigkeiten

- Einschränkung der erforderlichen Qualifikationen der Handlungsträger*innen und dadurch Senkung der Personalkosten, insbesondere auf der operativer Ebene

- Kurze Einarbeitungszeiten

- Potentiell hohe Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch Arbeitsteilung

- Aus dem Blickwinkel der Herrschaftssicherung handelt es sich dabei um ein „teile und herrsche“: Die einzelnen Funktionsbereiche sind auf die Organisationsleitung mit ihrer Klammerfunktion angewiesen

Zu diesen Vorteilen tritt eine Reihe von Schwächen der funktionalen Gliederung:

- Die Kommunikation zwischen den Funktionsbereichen findet regelmäßig über die Organisationsleitung statt. Dies kann zu Überlastung der Leitungsebene(n) führen.

- Durch die Vertiefung in bestimmte Funktionsbereiche kann das Verständnis für die Schwierigkeiten anderer Bereiche beeinträchtigt werden („Abteilungsblindheit“).

- Probleme in einem Bereich wirken sich direkt auf alle anderen Bereiche aus: Die Kette (des Leistungserstellungsprozesses) ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

- Durch diese strukturimmanenten Kommunikations- und Kooperationsprobleme leidet die Flexibilität der Gesamtorganisation. Auf Nachfrageverschiebungen oder andere Umweltveränderungen kann nur schwerfällig reagiert werden.

- Den einzelnen Bereichen können nur die anfallenden Kosten, nicht jedoch erwirtschaftete Erträge zugerechnet werden, denn eine Beschaffungsabteilung kann z. B. keine eigenen Erträge bringen.

Auch stark funktional differenzierte Organisationen können unter bestimmten Umweltbedingungen langfristig erfolgreich sein. Ihre Stärken liegen in hoher Stabilität und Verlässlichkeit sowie hoher potentieller Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Die möglichen Nachteile wie strategische und organisationale Inflexibilität, beeinträchtigte Wirtschaftlichkeit durch einen „Organisations-Overkill“ und geringe Marktorientierung werden unter folgenden Umweltbedingungen nicht wirksam (Morgan):

- Die organisationalen Aufgaben müssen klar vorhersehbar sein, um eindeutige Verfahrensanweisungen festlegen zu können. Es muss erkennbar sein, was richtig und was falsch ist.

- Die Umwelt muss stabil genug sein, um sicherzustellen, dass die hergestellten Leistungen marktgeeignet sind. Eine stabile Umwelt ermöglicht es der Organisation, ihre Problemwahrnehmungskapazität auf einzelne Teile, z. B. das Topmanagement, zu beschränken.

- Die Produkte müssen standardisierbar sein.

- Präzision muss an erster Stelle stehen.

- Die menschlichen „Maschinen“-Teile müssen sich in der vorgesehenen Weise verhalten und auf eigenständiges Mitdenken verzichten.

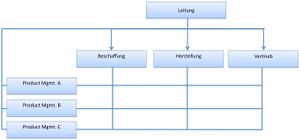

Divisionale Gliederung

Eine alternative Möglichkeit zur funktionalen Arbeitsteilung stellt die divisionale Gliederung (Spartenorganisation) dar: Die Bildung von Organisationsbereichen erfolgt dabei nicht nach Tätigkeiten, sondern nach Objekten der Arbeit. Das können bestimmte Leistungsbündel (Produkte), Regionen oder Kundengruppen sein. Jede dieser Sparten ist in ihren Tätigkeiten weitgehend selbstständig und nur lose (z. B. über Ergebnisverantwortung) an die Gesamtorganisation gebunden.

Der entscheidende Unterschied zwischen funktionaler und divisionaler Struktur ist die Dezentralisierung des Vertriebs und damit die Möglichkeit der Ertrags-Zurechnung auf die einzelnen Organisationsteile. Sparten sind in der Lage, eigene Erträge zu erwirtschaften, verfügen also über Vertriebskompetenz. Folgende Stärken und Gefahren sind für die Spartenstruktur charakteristisch:

- Entlastung der Organisationsspitze in Hinblick auf den Kommunikations- und Koordinationsaufwand zwischen den einzelnen Divisionen

- hohe Flexibilität bei Umweltveränderungen

- leicht definierbare Kosten- und Ertragsverantwortung, z. B. durch Einführung der Profit-Center-Organisation

- Doppelgleisigkeiten zwischen den Sparten, z. B. im Marketing, können die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen.

- erhöhter Leitungsaufwand in Bezug auf den Zusammenhalt der Gesamtorganisation

Diese beiden Gliederungsmöglichkeiten können auf Organisationsebene ebenso wie auf der Ebene der Arbeitsorganisation zur Anwendung kommen: In Spitälern z. B. besteht auf Organisationsebene formal eine Art der funktionalen Gliederung, die sich an den hauptbeteiligten Berufsgruppen festmacht. Die Pflegearbeit auf Stationsebene kann entweder funktional organisiert sein, d. h. jede*r Pfleger*in erbringt einzelne Tätigkeiten an allen Patient*innen (Funktionspflege) oder objektorientiert, sein d. h. jede*r Pfleger*in oder ein Team betreut einige wenige Patient*innen umfassend (Gruppenpflege).

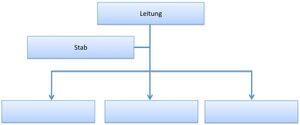

Stabliniensystem

Ein Stab ist eine Organisationseinheit, die Informations-, Beratungs- und Kontrollfunktionen für eine oder mehrere ihr zugeordnete Abteilungen wahrnimmt. Ein Stab besitzt keine Entscheidungsbefugnis, sondern soll die zugeordnete "Linienabteilung" von bestimmten Aufgaben entlasten (z. B. strategische Planung, Betriebsorganisation, Public Relations). Ohne "Linie" also kein Stab - daher spricht man in diesem Zusammenhang auch meist von der Stablinienorganisation. Stabsabteilungen sind häufig oberen Hierarchieebenen zugeordnet, da diese bei funktionaler Arbeitsteilung besonders stark belastet sind. Stabsstellen üben keine direkte Macht auf andere Linienabteilungen aus. Sie agieren regelmäßig indirekt über die zugeordnete Linienabteilung mit Hilfe von Analysen und Empfehlungen. Das Prinzip der Einheit der Auftragserteilung und der Leitung bleibt damit auch bei der Einführung von Stäben erhalten.

Von "Stabsgeneralist*innen" spricht man, wenn Stabsstellen die Linienabteilung von unterschiedlichen Detailarbeiten entlasten sollen (z. B. Direktionsassistenz). "Stabsspezialist*innen" dagegen sind mit der Erfüllung einer bestimmten Teilaufgabe betraut (z. B. Rechtsfragen, Public Relations). Diese Stellen stehen meist allen Abteilungen zur Unterstützung zur Verfügung und sind lediglich formal einer Stelle - meist der Unternehmensleitung - zugeordnet.

Stärken des Stabliniensystems:

- potenzielle Entlastung der Linienabteilung

- Steigerung der Entscheidungsqualität durch intensivere Vorbereitung

- flexible Handhabung: Die Einführung greift nicht in die bestehende Grundstruktur der Organisation ein.

- breiter Anwendungsbereich hinsichtlich Aufgaben und hierarchischer Zuordnung

- Aus personalpolitischer Sicht eignen sich Stabsfunktionen vielfach als Vorbereitung auf künftige Linienfunktionen.

Schwächen des Stabliniensystems:

- Kompetenzkonflikte zwischen Linien- und Stabsabteilungen, insbesondere wenn die Stabsstelle versucht, direkte Macht auf ihr nicht zugeordnete Linienabteilungen auszuüben.

- Gefahr der Isolierung der Stabsstellen. Diese Gefahr besteht bereits aufgrund der besonderen Rolle als "rechte Hand" einer Linienabteilung, ihrer undeutlichen De-facto-Machtposition und der Distanz zum betrieblichen Geschehen (Vorwurf der "Praxisferne"). Dies kann dazu führen, dass der Stab diejenige Stelle ist, die eigentlich Bescheid weiß, ohne direkt entscheiden zu können, die Linie dagegen entscheidet, ohne wirklich Bescheid zu wissen.

Stablinienorganisationen sind in größeren Organisationen weit verbreitet. Ihre (de-facto-) Machtposition lässt sich aufgrund eines Organigramms nur schwierig abschätzen. Diese hängt maßgeblich von den beteiligten Handlungsträgern in Stab und Linie und vor allem von der Qualität der Beziehung zwischen diesen Personen(gruppen) ab.

Matrixstruktur

Die Matrixorganisation beruht auf der Verknüpfung unterschiedlicher Dimensionen der Arbeitsteilung, womit die Eindeutigkeit der Unterstellung aufgegeben wird. In einer Matrixstruktur haben Organisationsmitglieder mindestens zwei Vorgesetzte (Mehrlinienmodell). Meist ist dies der*die funktionale Vorgesetzte der jeweiligen Fachabteilung und ein*e Verantwortliche*r für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung, an deren Erstellung mehrere Fachabteilungen beteiligt sind. Seine*ihre Aufgabe besteht in der Koordination dieser Abteilungen auf „sein*ihr“ Produkt hin. Dadurch entsteht eine enge Integration der beiden Dimensionen. Charakteristisch für die Matrixstruktur ist die Mehrdeutigkeit.

Die Matrixorganisation wurde vor allem in größeren Organisationen bewusst ein-geführt, um Erstarrungstendenzen zu begegnen, die vor allem in funktional differenzierten Strukturen häufig auftreten. Durch die Verknüpfung zweier Gliede-rungskriterien werden bewusst Spannungen und Konflikte in die Organisation getragen. Die Auseinandersetzung der Schnittstellen mit unterschiedlichen Interessenlagen mehrerer Vorgesetzter soll zu erhöhter Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Organisation führen. An potentiellen Vor- und Nachteilen der Matrixstruktur sind zu nennen:

- erhöhte Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Gesamtorganisation

- hohes Problem- und Konfliktlösungspotential in den Schnittstellen

- Betonung der Gruppenarbeit und dadurch Senkung des Fehlerrisikos

- Reibungsverluste durch großen Kommunikationsbedarf und die Konfliktaustragung

- erhöhte Arbeitsbelastung und dadurch Beeinträchtigung der Motivation vor allem bei den Schnittstellen

- erhöhte Komplexität der Gesamtstruktur und Verzögerungen der Entscheidungsprozesse

Die Entwicklung einer Organisation in Richtung Matrix verlangt auch eine personale Entwicklung der beteiligten Organisationsmitglieder, da sich diese in neuen Rollen zurechtfinden und mit den Matrixspielregeln vertraut werden müssen, denn diese Struktur stellt hohe Anforderungen an die interpersonale Kompetenz, Konflikttoleranz und Konfliktlösungsfähigkeit der einzelnen Rollenträger. Insgesamt kann festgestellt werden, dass matrixartige Strukturen Organisationen und ihre Mitglieder stark belasten. Nicht selten überwiegen die Nachteile der internen Konfliktträchtigkeit die Vorteile erhöhter Innovationsfähigkeit. Häufig erweist sich die Matrixstruktur rückblickend als mittel- bis langfristiges Übergangsstadium von einer funktional differenzierten zu einer integrierten Organisation.

Projektorganisation

Projektorganisationen sind Formen der Sekundär- oder Parallelorganisationen. Sie werden parallel zur und mehr oder weniger differenziert von der Primärorganisation eingerichtet, um zeitlich befristete Aufgabenstellungen zu erledigen, welche außerhalb des Regelbetriebes liegen. In ihrer inneren Struktur sind Projektorganisationen deshalb auch eigenständig aufgebaut. Die Kosten für Projekte sind meistens klar definiert [4] . Bei der Projektorganisation stellen sich drei grundlegende Probleme dar:

- Die interne Integration und Differenzierung sind dann problematisch, wenn sich die Kommunikationsnormen und Rollenerwartungen zu stark von denen unterscheiden, die in der Primärorganisation zu erwarten wären. Das Individuum wird dann eine Abwehrreaktion gegen die Sekundärorganisation zeigen. Wenn die Kommunikationsnormen und Rollenerwartungen jedoch zu ähnlich sind, so verliert die Einrichtung einer Sekundärorganisation ihren Hauptzweck [5] .

- Eine solche Abwehrreaktion kann natürlich auch seitens der ganzen Organisation stattfinden. Die Differenz von der Primärorganisation äußert sich in der Abwehr von Neuem durch alte Organisationsmitglieder, kontraproduktivem Verhalten in der Sekundärorganisation, Angst vor Kontrollverlust durch Instanzen der Primärorganisation und Opposition neuer Organisationsmitglieder gegenüber den älteren, im Sinne neuartiger Ideen [6] .

- Die Komplexität des Aufgabengebietes leitet sich allein schon aus der Tatsache ab, dass eine Projektorganisation nur dann eingesetzt wird, wenn die Primärorganisation zur Bewältigung der Aufgabe nicht in der Lage ist. Es handelt sich dementsprechend um schwer zu strukturierende, planende, budgetierende und berechenbare Problemstellungen. Projekte sollen möglichst Unplanbares planbar machen [7] .

Es gibt drei Arten der Projektorganisation. Diese unterscheiden sich vor allem in der Stärke der Differenzierung von der Primärorganisation [8] .

Linien- Projektorganisation

Sie ist die am stärksten von der Primärorganisation differenzierte Form der Projektorganisation. In dieser Projektorganisation gliedert man die Mitarbeiter*innen des Projektes komplett aus der Primärorganisation zeitlich befristet aus und stellt sie in einer neuen Struktur zusammen. Daher nennt man sie auch „reine Projektorganisation“. Der*die Projektleiter*in ist für alle Belange des Projektes, inklusive Finanzierung, Terminisierung, Leistungserstellung und Kapazitäten, einem*einer Vorgesetzten verantwortlich. Problematisch in der Linien- Projektorganisation ist vornehmlich, dass die althergebrachten Hierarchien der Primärorganisation mitsamt ihren Schwächen übernommen werden.

Die Vorteile dieser Organisationsform liegen in der klaren Verantwortlichkeit und der Abgrenzung zur Primärorganisation, der hohen Entscheidungsfindungskompetenz und Flexibilität, der hohen Identifikation aller Mitarbeiter*innen auf deren Aufgabe, sowie einer klaren Zuweisung von Ressourcen zum Projekt. Dem entgegen stehen die Nachteile des Fehlens der Mitarbeiter*innen in der Primärorganisation aufgrund deren Ausgliederung und der damit einhergehenden Mehrbelastung deren Stammabteilungen. Zudem passiert es oft, dass Projektmitarbeiter*innen auf Ressourcen der Stammabteilungen zurückgreifen und damit diese noch zusätzlich belasten. Wenn die Projektmitarbeiter*innen nach Abschluss des Projekts wieder in die Hierarchie der Primärorganisation eingegliedert werden, ergeben sich häufig Probleme, mit dieser Hierarchie klar zu kommen.

Die hauptsächlichen Anwendungsgebiete von Linien- Projektorganisationen sind technologieorientierte Projekte (z.B. Maschinen- und Anlagenbau, Softwareentwicklung), große, gut abgrenzbare Vorhaben, in Integrations- bzw. Assoziationsphasen und zur Erarbeitung von Innovationsstrategien.

Stabs- Projektorganisation

In der Stabs- Projektorganisation ist die Abgrenzung zur Primärorganisation sehr schwach ausgeprägt. Der*die Projektkoordinator*in hat keine Entscheidungsbefugnis, weshalb er*sie voll auf das Wohlwollen der Primärorganisation angewiesen ist. Die Abwehrtendenzen der Primärorganisation sind demnach jedoch kleiner, weil nicht so stark in diese eingegriffen wird. Der*die Projektkoordinator*in nimmt hauptsächlich eine kontrollierende Funktion in Kosten-, Termin- und Leistungsfragen ein. Die Anweisungen zu Änderungen können lediglich aus der Linie der Primärorganisation erfolgen. Daraus ergibt sich eine starke Instabilität und Störungsanfälligkeit.

Der größte Vorteil der Stabs- Projektorganisation ist vor allem deren hohe Flexibilität. Die Einrichtung einer solchen Projektorganisation benötigt wenig Zeit und auch Ressourcen. Zusätzlich muss die Primärorganisation kaum verändert werden. Mitarbeiter*innen können durch die verbleibende Einbindung in die Primärorganisation ihre Kapazitäten besser ausnützen und bei „Stehzeiten“ im Projekt im täglichen Geschäft weiterarbeiten [9] .

Als nachteilig erweist sich zum Einen eine geringe Ausrichtung an dem*der Kund*in. Da der*die Projektkoordinator*in keine Entscheidungskompetenz hat, muss sich der*die Kund*in immer zunächst an die Instanzen der Primärorganisation wenden [10] . Zum Anderen bestehen häufig Konflikte zwischen dem*der Projektkoordinator*in und den Projektmitarbeiter*in, welche dann zu einer Mehrbelastung der Unternehmensleitung führen. Des Weiteren besteht eine starke Ziel- Mittel- Inkonsistenz. Der*die Projektkoordinator*in ist zwar inhaltlich verantwortlich, hat aber persönlich nicht die nötigen Mittel, diese Ziele alleine zu erreichen [11] . Durch die Trennung der Entscheidung von der Verantwortung kommt es oftmals zu Verzögerungen, welche vor allem durch verlängerte Kommunikationswege zu den Entscheidungsinstanzen der Primärorganisation erzeugt werden.

Anwendung finden Stabs- Projektorganisationen vor allem in Veränderungsprojekten (z.B. Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, EDV), im Total Quality Management (=TQM), in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (=KVP), im Wissensmanagement als permanente Sekundärstruktur, zur Einbindung interner und externer Berater*innen als Projektkoordinator*innen und bei flexiblem Projektumfang.

Matrix- Projektorganisation

In der Matrix- Projektorganisation ist das Prinzip der Mehrfachunterstellung umgesetzt. Sie ist ein Mittelding zwischen einer Stabs- und Linien- Projektorganisation. Dabei unterstehen die Mitarbeiter*innen dem*der Projektleiter*in in inhaltlichen und dem*der Linienvorgesetzten in Disziplinar- und Personalangelegenheiten. Die Mitarbeiter*innen mehrerer Abteilungen sollen so in einem Projekt integriert werden. Der*die Projektleiter*in ist für die Leistungs-, Finanz- und Terminkomponente des Projektes verantwortlich.

Die Vorteile der Matrix- Projektorganisation liegen vor allem in der offenen Austragung von Konflikten. So können diese rasch einer Lösung zugeführt werden. Dabei soll die Abstimmung zwischen Projektmanager*innen und Abteilungsleiter*innen ohne Zutun der Unternehmensleitung erfolgen.

Als Nachteil ist anzumerken, dass der*die einzelne Mitarbeiter*in zwischen zwei Instanzen steht. Dies kann er*sie zum Einen zu seinem*ihrem persönlichen Vorteil nutzen, indem er einer Instanz eher zugetan ist, zum Anderen kann dies jedoch auch zu Frustration führen, wenn ein Konflikt zwischen den beiden Instanzen nicht selbst ausgetragen oder nach oben übertragen, sondern an den*die Mitarbeiter*in abgeschoben wird [12] . Die Matrix- Projektorganisation findet vor allem Anwendung bei Projekten, die die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen erfordern, schwankenden Auslastungen der Mitarbeiter*innen, marktorientierten Strategien und neuen Kundenerfordernissen, sowie im Key Account Management.

Die prozessorientierte Struktur

Die prozessorientierte Struktur ist eine jüngere Variante der Spartenstruktur, die v. a. in qualitätsorientierten Organisationen zunehmend Eingang findet. Demgemäß zeichnet sie sich durch eine hohe Orientierung am Kund*innennutzen in Form definierter Qualitätskriterien und eine auf diese ausgerichtete Flexibilität aus. Am Anfang der Prozessgestaltung steht die Identifikation der Kernprozesse, welche aus der Strategie abgeleitet werden und den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ausmachen. Vom strategischen Kund*innennutzen ausgehend werden die Prozesse rückwärts bis zur Materialanlieferung gestaltet. Die kund*innenbezogene Koordinationsverantwortung obliegt einem sogenannten „Process owner“ oder einem*einer Kund*innendisponent*in. Der gesamte Leistungserstellungsprozess besteht seinerseits aus internen Kunden – Lieferantenbeziehungen mit jeweils definierten Qualitätsmerkmalen. Die Prozesssteuerung erfolgt in der Praxis durch einen intensiven Einsatz moderner Informationstechnologien sowie einfache Modelle der Selbststeuerung wie beispielsweise dem Kanban-Prinzip. In den meisten mittleren Unternehmen lassen sich ca. drei bis neun Kerngeschäftsprozesse definieren und als Profit-Center-ähnliche Verantwortungsbereiche strukturell abbilden. Als Kerngeschäftsprozesse bezeichnet man Prozesse, die durch einen wahrnehmbaren und verkaufbaren Kundennutzen sowie – idealiter – durch Einmaligkeit, Nicht-Imitierbarkeit und Nicht-Substituierbarkeit, also durch strategische Bedeutung für das Unternehmen gekennzeichnet sind. Neben den Kernprozessen existieren im Unternehmen auch Supportprozesse, die unterstützende Aufgaben übernehmen (z. B. Controlling, EDV, Instandhaltung) [13] . Als Vorteile dieser Struktur sind anzuführen:

- hohe Orientierung am Kund*innennutzen und daher in der Regel größere Preisspielräume

- Verringerung des Umlaufvermögens durch Reduktion der Teilelager

- Abnahme der hierarchischen Steuerung und damit Reduktion der Ebenen

- Empowerment: Mitarbeiter*innen erhalten mehr Entscheidungsbefugnisse

- Verbesserung der Koordination, da die Anzahl der funktionalen Schnittstellen reduziert wird

- Verbesserung der Motivation, da die Leistungen eigenständig erbracht und kund*innenspezifisch auf die Prozess-Teams zugerechnet werden können [14]

Als Nachteile der prozessorientierten Struktur gelten:

- Verlust von Skalenökonomien durch Dezentralisierung der Teilfunktionen auf die einzelnen Kerngeschäftsprozesse; Insbesondere im Bereich der Maschinenkapazitäten sind regelmäßig Reserven vorzuhalten. Daraus folgt eine erhöhte Kapitalbindung im Anlagevermögen. Weiters ist mit steigenden Rüstzeiten zu rechnen.

- Ähnliches gilt im Bereich der Humanressourcen: Die prozessorientierte Organisation braucht flexible, motivierte und eigenverantwortliche Mitarbeiter*innen, die imstande sind Gesamtprozesse in ihren Zusammenhängen zu verstehen.

- hoher Koordinationsaufwand, der sich v. a. in der Prozessgestaltung, der laufenden Steuerung sowie der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe niederschlägt; dies gilt insbesonders für jene Prozessschritte, die technologisch bedingt mehreren Kerngeschäftsprozessen zugeordnet werden müssen (z. B. Operationssäle, Papiermaschinen, Oberflächentechnologien).

Prozessstrukturen finden ihre Anwendung in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, in Integrationsphasen, zur Implementierung von Qualitätsstrategien und ab einer Größe von ca. 30 Mitarbeiter*innen.

Die Netzwerk- Struktur

ist eine Weiterführung des Kernprozessgedankens über Organisationsgrenzen hinweg. So wie entlang der Kerngeschäftsprozesse eines Unternehmens interne Kund*innen-Lieferant*innen-Beziehungen definiert werden, geschieht dies in Netzwerkstrukturen – idealiter – entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Generierung der Produktionsfaktoren bis zur Entsorgung. Die rechtlichen Ausformungen dieser Unternehmenskooperationen reichen von mittelfristigen Lieferverträgen bis hin zu gegenseitiger Kapitalverflechtung. Dazwischen finden sich General- und Subunternehmerschaften, Lizenz- und Franchisingverträge sowie Joint ventures [15] . Als strategische Netzwerke bezeichnet man solche, die auf die Erschließung wettbewerbsrelevanter Potenziale gerichtet sind, überregional agieren und i. a. von einigen wenigen Leitunternehmen strategisch geführt werden [16] . In der österreichischen Wirtschaftspolitik werden darüber hinaus Unternehmens-„Clusters“ eine große Bedeutung für die regionale Prosperität zugeschrieben. Darunter versteht man branchenbezogene Unternehmensnetze wie beispielsweise in der steirischen automotiven Industrie oder im Tourismus. Als Triebkräfte für das Entstehen solcher Netze gelten:

- gestiegene Qualitätsansprüche der Kund*innen bei zunehmenden Flexibilitätserfordernissen (z. B. kürzere Produktlebenszyklen)

- Risiko- und Kapitalstreuung

- Zugang zu neuen Märkten und Technologien [17]

- Konzentration auf Kernkompetenzen bei komplementären strategischen Zielsetzungen

- Transaktionskostenvorteile gegenüber rein hierarchischen oder marktlichen Austauschformen [18] (i. e. Kosten der bürokratischen Koordination bzw. Kosten der Informationsaufbringung, Verhandlung etc.)

Nicht alle vordergründig zweckmäßig erscheinenden Kooperationsbeziehungen führen zum gewünschten Erfolg. Neben betriebswirtschaftlichen Kriterien sind folgende Faktoren für das Gelingen von entscheidender Bedeutung:

- Vertrauen als zentrales Steuerungsmedium bezeichnet die gegenseitige Erwartbarkeit von Entscheidungen und bestimmt ganz wesentlich die Stabilität von Kooperationen.

- Kultureller Fit: Je besser die Wahrnehmungsschematismen von Organisationen, ausgedrückt u. a. in einer gemeinsamen Sprache, zueinander passen, desto eher werden sie zueinander anschlussfähig. Stabile Netzwerkorganisationen brauchen eine gemeinsame Identität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der eigenen.

- Strategische Kompatibilität: Passen die strategischen Interessen der Partner in Bezug auf die Kooperationsinhalte hinreichend zusammen?

- Operative und prozessuale Passung: In der Ablaufplanung geht es um die rechtzeitige und explizite Festlegung von Regeln, um die Frequenz der unmittelbaren Interaktionen und um die zeitliche Gestaltung der gesamten Informations- und Kommunikationsprozesse zwischen den Partnerunternehmen [19] . Hier stellt sich die Aufgabe, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in jenen Teilbereichen zu synchronisieren, die der Kooperation unterliegen [20] .

Organisationstheoretisch sind Netzwerkorganisationen v. a. interessant, weil sie eigentlich Quasi-Organisationen darstellen und damit völlig anderer Steuerungsformen bedürfen als traditionelle Strukturen wie z. B. die Bürokratie. Heterarchische (partnerschaftliche) Koordinationsformen wie „mutual adjustment“, Vereinbarungen über einige wenige Leitwerte, dezentrale Informations- und Planungsprozesse, gemeinsame Lernorganisationen (z. B. im Rahmen von Total-quality-management-Strukturen) etc. In Netzwerkstrukturen, gekennzeichnet durch wechselseitige Abhängigkeiten, entschwindet gewissermaßen das Steuerungszentrum, und damit die Fiktion einer Instanz, die die Geschicke des Netzwerks lenken könnte.

Anwendungsmöglichkeiten für Netzwerk- Strukturen finden sich vor allem in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen (z. B. steirischer Automotive Cluster, touristische Destinationen), in Assoziationsphasen und zur Implementierung von Qualitätsstrategien.

Aufgabe 7

Wenn es Ihnen vor lauter Organisation noch nicht aus den Ohren staubt, dann sind Sie bereit für die nächste Aufgabe: In welchen Organisationsformen waren Sie selbst bisher integriert? Denken Sie an die Schule, an die Lehre, an die Universität, an Ihren ersten Ferialjob, an Nebenjobs an der Uni oder oder oder.

Nun versuchen Sie herauszufinden, welche der bisher angeschnittenen Formen das jeweils war. Es reicht, wenn Sie die Form identifizieren können.

Und weil das nicht genug ist, erinnern Sie sich bitte auch noch an die für Ihr Leben wichtigste Organisation. Wie war diese strukturiert? Sie können auch diejenige nehmen, in der Sie gerade tätig sind. Bitte zeichnen Sie das Organigramm dieser Organisation – natürlich ohne Namen. Und zeichnen Sie sich selbst darin ein. Dann beschreiben Sie bitte kurz a.) die Vorteile, welche durch die Organisationsform für genau dieses Unternehmen entstanden sind und b.) die Nachteile.

Die letzte Frage lautet: Wäre eine andere Organisationsform besser gewesen? Welche?

- ↑ Weick 1985, S. 129

- ↑ Willke 1994, S. 155

- ↑ Cohen/March/Olsen (1972), zit. in: Weick 1985, S. 38

- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 1

- ↑ Gareis/Titscher 1990, S. 17

- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 9 ff.

- ↑ Staehle 1999, S. 774

- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 41 ff.

- ↑ Reber 1982, S. 33

- ↑ Reber 1982, S. 33 f.

- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 47

- ↑ Reber 1982, S. 37 ff.

- ↑ Osterloh/Frost 1996, S. 35

- ↑ Osterloh/Frost 1996, S. 33

- ↑ Sydow 1993, S. 104

- ↑ Das Kriterium der strategischen Führung ist jedoch auch in regionalen Netzwerken zu beobachten und gilt sogar als deren Erfolgsfaktor.

- ↑ Sydow 1992, S. 258

- ↑ Sydow 1992, S. 271

- ↑ Heimerl-Wagner/Meyer 1999, S. 231

- ↑ Kasper 1987, S. 147 f.