Knowledge Management Instruments Enterprise Knowledge Infrastructures - Wissensmanagement

Wissensmanagement

Ziele der Lektion:

- Definition von Wissensmanagement

- Strategische Wissensmanagement-Ziele bestimmen

- Vorstellung der Wissensmanagement Prozesse

- Beitrag der IT-Systeme zum Wissensmanagement

Bibliotheken verwalten seit tausenden Jahren das Wissen vorangegangener Epochen und Bildungseinrichtungen engagieren sich in der Vermittlung des Wissens an die nachfolgenden Generationen. Trotz dieser langen Tradition der Verwaltung und Vermittlung von Wissen entstand Ende des vergangenen Jahrhunderts das Bedürfnis, Werkzeuge für den Umgang mit Wissen im unternehmerischen Kontext zu schaffen. Die verschiedenen Aspekte von Wissen wurden im vorangegangenen Abschnitt erläutert. An dieser Stelle ist daher der Begriff Management zu definieren: Management ist der zielgerichtete Einsatz von produktiven Kräften zum Zweck der betrieblichen Leistungserstellung (vgl. Lechner et al. 2008, S. 63). Die verschiedenen Managementaufgaben bilden einen Kreislauf, nach dessen Vollendung ein neuer Zyklus beginnt. Dieser Kreislauf reicht von der Zielsetzung über die Maßnahmenplanung zur Organisation und Überwachung, bzw. Kontrolle ihrer Durchführung. Der Zyklus tritt mit einer erneuten Zielsetzung in seine nächste Runde ein (vgl. Lechner et al. 2008, S. 65).

Mit Ausnahme von Organisationen im schulischen oder universitären Sektor, ist der Umgang mit Wissen ein Mittel zur Erreichung der Organisationsziele. Ob dabei gesellschaftliche Ziele verfolgt werden, oder ob eine Gewinnabsicht hinter der Zielsetzung steht, ist dabei nicht von Belang (vgl. Willke et al. 2001, S. 69). Für Wissensmanagement als Profession ist daher die normative Festlegung auf das ökonomische Prinzip zu treffen, nach dem ein optimales Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Ergebnis anzustreben ist (vgl. Lechner et al. 2008, S. 32). Ohne eine nähere Betrachtung konkreter Modelle lässt sich daraus bereits eine Zielsetzung für Wissensmanagement ableiten:

Wissensmanagement ist der effiziente, geplante und zielorientierte Umgang mit Wissen zur Unterstützung der organisationalen Leistungserstellung. Es umfasst alle Maßnahmen, die zur Erreichung der Wissensziele geplant und umgesetzt werden sowie die Kontrolle ihres Beitrags zur Zielerreichung. In den vorangegangenen Abschnitten wurden die verschiedenen Aspekte von Wissen behandelt, deren jeweilige Besonderheiten beim Management von Wissen berücksichtigt werden müssen. Es mag verlockend erscheinen, sich zunächst auf technische Aspekte zu konzentrieren, da diese leicht zu handhaben sind. Eine solche Verkürzung ist jedoch nicht zu empfehlen. Die alleinige Konzentration auf leicht realisierbare Ziele, wie beispielsweise die elektronische Verwaltung von explizitem Wissen in Form von Dokumenten bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Aspekte von Wissen, wird die übergeordneten Unternehmensziele nicht optimal unterstützen. Nicht die Möglichkeiten der Technik, sondern die Unternehmensstrategie und die daraus abgeleitete Wissensmanagement Strategie setzen die Schwerpunkte für den Umgang mit Wissen. Die Strategie bestimmt damit über das Verhältnis von personengebundenem Wissen, in Strukturen und Prozessen abgebildetem Wissen und externalisiertem Wissen in Form von Daten und Information.

Wissensmanagementstrategien

Anhand der Ausführungen über Wissen wird deutlich, dass der Wissensbegriff vielschichtig ist. Je nach wissenschaftlicher Fachrichtung fällt die Definition von Wissen anders aus. Da Wissen den Gegenstand von Wissensmanagement darstellt, ist eine präzise Definition notwendig, wenn es um die Darstellung einzelner Maßnahmen oder ganzer Modelle geht. Die angestammten Professionen setzen ihre Schwerpunkte entweder bei den handelnden Akteur*innen, bei der Organisation, die deren Zusammenwirken durch Aufbau und Prozesse unterstützt, oder bei den genutzten Werkzeugen (vgl. Heisig 2005, S. 3). Liegt der Fokus beim Menschen, so geht es vorrangig um die Entwicklung und effiziente Nutzung seiner Fähigkeiten und Kompetenzen. Auch die Organisation als Ganzes kann lernen, indem sie aus den individuellen Beiträgen ihrer Mitglieder kollektive Intelligenz und ein kollektives Bewusstsein entwickelt. Beim Fokus auf die eingesetzten Werkzeuge steht der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik im Vordergrund (vgl. Willke et al. 2001, S. 39).

Aus diesen sehr gegensätzlichen Schwerpunkten folgt, dass Wissensmanagement ein Aufgabenbereich ist, der aus organisatorischer Sicht nicht einfach bei einer der bestehenden Disziplinen eingegliedert werden sollte. Wird Wissensmanagement beim Personalmanagement angesiedelt, fehlt der Blick für die technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Umgekehrt besitzen IT-Abteilungen nur selten das notwendige Know-how, um Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung umzusetzen. Wissensmanagement findet zwischen den Polen Mensch, Organisation und Technik statt und ist damit eine Querschnittsdisziplin, die sich keinem etablierten Unternehmensfachbereich allein zuordnen lässt. Würde Wissensmanagement einfach einem der angestammten Unternehmensbereiche übertragen werden, führt das unweigerlich dazu, dass die Schwerpunkte des eigenen Fachbereichs überbetont werden. Selbst wenn dadurch die unternehmerischen Wissensziele optimal umgesetzt werden sollten, so beruht die Erreichung dieses Ziels doch eher auf Zufall denn auf den Prinzipien guten Managements.

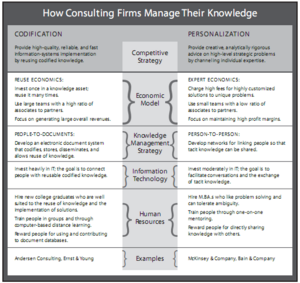

Wie sich die Ausrichtung von Wissensmanagement aus den übergeordneten Zielen und der Strategie ableiten lässt, wird anhand einer Untersuchung von Hansen et al. deutlich, die den Umgang mit Wissen bei Consulting Firmen untersucht haben. Diese waren die Vorreiter, was den Umgang mit Wissen nach dem ökonomischen Prinzip angeht. Das ist wenig verwunderlich angesichts der Tatsache, dass sie keine physischen Produkte, sondern wissensintensive Dienstleistungen verkaufen. Die Untersuchung ergab, dass alle untersuchten Unternehmen intensiven Gebrauch von IT-Systemen machten. Diesem Einsatz lagen jedoch zwei grundverschiedene Strategien zugrunde. Die Vertreter*innen der einen Fraktion versuchten das Wissen ihrer Mitarbeiter*innen zu dokumentieren und in IT-basierten Datenbeständen zu speichern. Am anderen Ende des Spektrums befanden sich Firmen, die IT-Systeme lediglich als Kommunikationsinstrument verwendeten. Wenn die Externalisierung des Wissens im Vordergrund steht, entspricht das der Kodifizierungsstrategie. Mit Hilfe der IT-Systeme wird Wissen in Datenbanken und Dokumentenverwaltungssystemen gespeichert und jenen Mitarbeiter*innen zugeführt, die es für die Erfüllung ihrer wissensintensiven, jedoch weitgehend standardisierten Aufgaben benötigen. Das Gegenteil zu dieser Strategie ist die Personalisierungsstrategie. Sie betont die individuelle Expertise, die zu Erbringung hoch individueller Lösungen benötigt wird. Diese Dienstleistungen bedingen regelmäßig die Schaffung von neuem Wissen, da sie nicht mittels vorhandener Standardlösungen umsetzbar sind (vgl. Hansen et al., S. 1–2).

Die Ausrichtung von Wissensmanagement hängt vom Geschäftsmodell eines Unternehmens ab. Geht es darum, ähnliche Lösungen mit gleichbleibender Wissensbasis immer wieder und wieder umzusetzen, kommt die Kodifizierungsstrategie zum Einsatz. Sie verhilft der Dienstleistung mit standardisierten Methoden und Dokumentenvorlagen zu einer gleichbleibenden Qualität. Verlangen die Kund*innen dagegen nach hoch individuellen, kreativen und neuen Lösungen, muss dafür in der Regel die Expertise verschiedenster Spezialist*innen kombiniert werden. Die Personalisierungsstrategie verlangt nach organisatorischen Maßnahmen, die eine Umgebung schaffen, in der sich Netzwerke zum Austausch von implizitem Wissen bilden können (vgl. Hansen et al., S. 4). Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit der Wissensmanagementstrategie vom Geschäftsmodell und die zugehörigen Personal- und IT-Strategien (Hansen et al., S. 3).

Wissensmanagementprozess

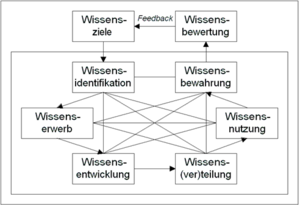

Die verschiedenen Wissensmanagement-Aktivitäten können anhand der Bausteine des Wissensmanagements von Probst et al. anschaulich beschrieben werden. Basierend auf einer Analyse der Wissensmanagementaktivitäten in mehreren Unternehmen wurden 6 Kernprozesse identifiziert. Diese wurden um die beiden Komponenten Wissensbewertung und Wissensziele ergänzt, um den Managementzyklus zu vollenden. Die untere Abbildung verdeutlicht das Zusammenwirken der einzelnen Bausteine und die besondere Rolle der Wissensziele und der Wissensbewertung (Probst et al. 2006, S. 32).

Wissensziele

Das Setzen von Zielen ist eine der grundlegendsten Aufgaben von Management, da sich der Erfolg oder Misserfolg nur an ihnen messen lässt. Ziele geben Orientierung und bestimmen, in welche Richtung die Anstrengungen der Mitarbeiter*innen einer Organisation gerichtet werden müssen (vgl. Probst et al. 2006, S. 37). Wissensziele stehen in einer Mittel-Zweck Relation zu den Unternehmenszielen. Wie diese können sie auf drei Ebenen gesetzt werden, die sich hinsichtlich Komplexität und Zeithorizont unterscheiden. Die normative Ebene bestimmt, in welchem Kontext sich Wissensmanagement abspielt. Sie bestimmt die Kultur des gesamten Unternehmens und damit auch die Wissenskultur. Die normativen Ziele müssen von der Unternehmensspitze getragen werden und glaubhaft sein. Nur dadurch werden sie von den Mitarbeiter*innen akzeptiert und können bei diesen die Bereitschaft erzeugen, auch die nachgelagerten strategischen und operativen Ziele zu verfolgen (vgl. Probst et al. 2006, S. 40–42).

Strategische Wissensziele werden aus den strategischen Unternehmenszielen abgeleitet. Sie dürfen nicht im Widerspruch zu den normativen Zielen stehen. Strategische Wissensziele geben vor, welches Wissen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens notwendig ist. Aus den strategischen Wissenszielen lässt sich ableiten, welche Fähigkeiten bei den Mitarbeiter*innen aufgebaut werden müssen, sie definieren die Entwicklung der Kernkompetenzen eines Unternehmens und geben der Organisation so Orientierung (vgl. Probst et al. 2006, S. 45–48). Neben dieser Projektion zukünftigen Bedarfs darf nicht übersehen werden, dass Wissen neue Möglichkeiten eröffnet und dem Unternehmen Impulse zu einer Neuorientierung geben kann. Durch die Ableitung operativer Wissensziele aus den strategischen Zielen können einzelne Wissensmanagementmaßnahmen geplant werden. Diese verankern Wissensmanagement in den operativen Prozessen einer Organisation und gleichen die operativen Wissensziele mit den operativen Zielen aus anderen Zielsystemen ab (vgl. Probst et al. 20062000, S. 52–54). Bereits bei der Definition der Wissensziele muss die Möglichkeit einer späteren Bewertung bedacht werden (vgl. Probst et al. 2006, S. 59).

Wissensidentifikation

Die Intransparenz hinsichtlich des vorhandenen Wissens ist für Organisationen aus verschiedenen Gründen ein Problem. Mit zunehmender Unternehmensgröße wird es für den*die einzelnen Mitarbeiter*in immer schwerer, die Fähigkeiten und Zuständigkeiten der anderen Mitarbeiter*innen und Abteilungen zu kennen. Dadurch entstehen Doppelgleisigkeiten, da jede Abteilung eigenständig nach einer Lösung sucht, die andere bereits gelöst haben. Die Unterstützung bei der Identifikation von Expert*innen und in der Organisation vorhandenen Lösungsmethoden trägt dazu bei, dieses Problem zu beseitigen und führt damit zu einem effizienteren Umgang mit diesem Wissen. Mangelnde Orientierung in den Informationsbeständen ist ein weiteres Problem, das durch zunehmende Größe entsteht. Die Informationstechnologie begünstigt die rasche Zunahme der Informationsmenge, nicht aber den raschen Zugang zu dieser Information. Darüber hinaus macht es die steigende Menge auch immer schwerer, zu einer raschen Entscheidung zu gelangen, da immer mehr Alternativen berücksichtigt werden müssen.

Die Wissensidentifikation strukturiert die Information zur besseren Übersichtlichkeit. Anhand eines Bewertungssystems definiert sie relevantes Wissen, wodurch die Informationsmenge reduziert wird, was die Entscheidungsvorgänge beschleunigt. Verbunden mit dieser Reduktion ist ein bewusster Verzicht auf jenes Wissen, das als nicht relevant definiert wird. Dieses Nicht-Wissen ist ein Risiko, das jedoch aufgrund des bewussten Abwägungsprozesses kalkulierbar ist und eine Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht. Die Folge ist die Transparenz hinsichtlich der Risiken von Nicht-Wissen, sowie ein Überblick über das vorhandene Wissen. Transparenz bedeutet zu wissen, wo die Expert*innen sind, wie externes Wissen erworben werden kann, welche Best Practices zur Lösung von Problemen existieren, mit welchen Benchmarks die eigenen Leistungen gemessen werden können und schließlich einschätzen zu können, welche Gefahr von den vorhandenen Wissenslücken ausgeht (vgl. Probst et al. 2006, S. 63–65).

Wissenserwerb

Keine Organisation ist in der Lage, das gesamte benötigte Wissen aus eigener Kraft herzustellen. Dies gilt selbst für Forschungseinrichtungen, deren Aufgabe es ist, neues Wissen herzustellen. Umso mehr gilt das für Unternehmen, für die Wissensproduktion nur so weit notwendig ist, als sie die Voraussetzungen für die Produktion der Marktleistung darstellt. Jede Organisation ist gezwungen, Wissen aus externen Quellen zu erwerben. Der Erwerb expliziten Wissens kann durch Lizenzierung patentgeschützten Wissens erfolgen. Beim Erwerb von personengebundener Expertise gibt es einerseits die Möglichkeit, es in Form externer Expert*innen ins Unternehmen zu holen, indem es als Beratungsleistung erworben wird. Bei dieser Variante ist mit Akzeptanzproblemen zu rechnen, da das externe Wissen nicht mit den organisationsinternen Paradigmen kompatibel ist und von den Mitarbeiter*innen abgelehnt wird. Die Integration dieses Wissens durch Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen sorgt für eine bessere Passung des Wissens mit den kulturellen Gegebenheiten der Organisation (vgl. Probst et al. 2006, S. 93–95).

Wissensentwicklung

Sowohl bei der Erstellung von Produkten und Leistungen als auch bei der Verbesserung der Leistungsprozesse benötigen Organisationen Wissen und Fähigkeiten. Ist dieses Wissen noch nicht vorhanden, steht das Unternehmen vor einer Make-or-buy-Entscheidung. Nur, wenn die interne Entwicklung günstiger ist als der Erwerb am Markt, ist eine Eigenentwicklung ökonomisch sinnvoll. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass durch die Entwicklung im Unternehmen zusätzliches Wissen entsteht, beispielsweise über den Entwicklungsprozess selbst. Es kann daher aus strategischen Gründen angezeigt sein, Wissen trotz höherer Kosten im Unternehmen zu entwickeln. Bei vollkommen neuen Problemstellungen stellt sich die Frage meist nicht, da es am Markt nicht erworben werden kann. Entweder, weil es noch nicht existiert, oder weil es von Mitbewerber*innen entwickelt wurde, die ihren Wissensvorsprung nutzen wollen (vgl. Probst et al. 2006, S. 114). Die Eigenentwicklung hat auch noch andere Vorteile. Durch die Bearbeitung einer Problemstellung entsteht bei den Mitarbeiter*innen implizites Handlungswissen. Dieses kann nur auf dem Weg der Erfahrung gewonnen werden, es ließe sich nur zukaufen, indem man die qualifizierten Mitarbeiter*innen zusätzlich am Arbeitsmarkt einkauft. Die Entwicklung einer Lösung zu einer komplexen Problemstellung kann in der Regel nicht durch eine einzelne Person erfolgen. Nur durch die Arbeit im Team, bei der individuelle Fähigkeiten kombiniert werden, ist das möglich. Die Entwicklung von Wissen ist daher ein sozialer Prozess, bei dem implizites Wissen nicht nur beim Individuum entsteht, sondern auch auf kollektiver Ebene (vgl. Probst et al. 2006, S. 123–126).

Wissens(ver)teilung

Wenn das relevante Wissen im Unternehmen identifiziert, entwickelt oder extern erworben wurde, kann es in der Organisation verteilt werden. Nicht jeder muss Zugang zum gesamten Wissen haben. Es nach dem Gießkannenprinzip gleichmäßig unter den Mitarbeiter*innen zu verbreiten wäre kontraproduktiv. Aus Datenschutzgründen oder wegen des Wettbewerbs kann es notwendig sein, sensible oder geschäftskritische Informationen nur einem kleinen Kreis von Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen. Außerdem würde ein Übermaß an Informationen die Mitarbeiter*innen am effektiven Handeln behindern, da sie Zeit aufwenden müssten, die für sie relevanten Informationen herauszufiltern. Daher ist vor der Verteilung zu klären, wo welches Wissen benötigt wird und wie es aufbereitet werden muss, damit es den Anforderungen der Zielgruppe gerecht wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 141–148). Für die Verteilung von Information ist daher ein Berechtigungssystem zu etablieren, das den Zugang für die unterschiedlichen Rollenträger*innen regelt. Bei der Aufbereitung der Information ist auf die Besonderheiten der menschlichen Wahrnehmung Rücksicht zu nehmen, damit der Lernprozess nicht behindert wird. Lernen wird durch die Aktivierung mehrerer Sinne gleichzeitig begünstigt. Wird die gesprochene Sprache durch Bilder und Animationen oder Video ergänzt, wird das visuelle und auditive Wahrnehmen gefordert. Durch Übungen wird die Lernerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes greifbar, indem auch die taktile Wahrnehmung aktiviert wird.

Die bisher angesprochenen Aspekte sind mit technischen und pädagogischen Mitteln zu realisieren. Die Lösungswege sind etabliert und lange erprobt, ihr Einsatz ist damit nur eine Frage des finanziellen Aufwandes. Herausfordernd ist dagegen der kulturelle Aspekt, der bei allen Maßnahmen im Wissensmanagement berücksichtigt werden muss. Der Austausch von Wissen lässt sich nicht erzwingen und entzieht sich weitgehend einer direkten Steuerung. Wissensteilung kann daher nur durch Kontextsteuerung beeinflusst werden. Die in einem Unternehmen vorherrschende Kultur bestimmt die Einstellung der Mitarbeiter*innen durch ihre Normen und Werte. Beeinflussen lässt sich die Kultur beispielsweise durch die organisatorische Struktur oder durch räumliche Maßnahmen, durch die direkte Kommunikation gefördert wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 149–162).

Auch die Personalentwicklung hat großen Einfluss auf die Motivation und Einstellung der Mitarbeiter*innen und kann damit die Unternehmenskultur ganz wesentlich prägen. Einerseits durch die vermittelten Inhalte, aber auch durch die verwendeten Methoden. Durch Train-the-Trainer Konzepte können neue Informationen in sehr kurzer Zeit in der ganzen Organisation verbreitet und durch die intensivere Auseinandersetzung der Mitarbeiter*innen mit den Themen tief verankert werden. In die gleiche Richtung wirken Job Rotation, sowie Teamarbeit, Qualitätszirkel, Lernstätten und andere Formen sozialen Lernens. Sie fördern das Verständnis des*der Einzelnen für die verschiedenen Aufgabenfelder der anderen Organisationsteile und tragen zur Vernetzung der Mitarbeiter*innen aus den verschiedenen Bereichen bei. Durch das Verständnis für die Zusammenhänge werden die vom Unternehmen verfolgten Ziele für den*die einzelne*n Mitarbeiter*in klarer. Durch den verstärkten Zusammenhalt wird es wahrscheinlicher, dass alle Mitarbeiter*innen ihre Anstrengungen in der gleichen Richtung unternehmen. Das Wissensmanagementziel ist es, die Barrieren zwischen den einzelnen Bereichen zu beseitigen, den Transfer von Wissen anzuregen und die unvernetzten Wissensinseln miteinander zu verbinden (vgl. Probst et al. 2006, S. 153). Sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch gegeben, können Werkzeuge wie Communities-of-Practice und Best-Practice-Transfer dazu verwendet werden, das Erfahrungswissen im Unternehmen zu verteilen.

Wissensnutzung

Die effektive und effiziente Nutzung des Wissens in den Geschäftsprozessen ist das eigentliche Ziel von Wissensmanagement. Die Bereitstellung der Infrastruktur reicht jedoch alleine nicht aus, um die Nutzung sicherzustellen. Die angebotenen Werkzeuge und Informationen müssen die Bedürfnisse der Nutzer*innen berücksichtigen (vgl. Probst et al. 2006, S. 175). Für die Systeme, wie auch für die zu verteilenden Informationen, gilt, dass sie den Kriterien Anschlussfähigkeit, Zeitgerechtigkeit und Einfachheit genügen müssen. Diese Kriterien müssen bei der Gestaltung von technischer, räumlicher und organisatorischer Infrastruktur berücksichtigt werden. Die räumliche Gestaltung des Umfeldes und jene der Arbeitsplätze kann Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen fördern oder verhindern. Wenn sie die Kommunikation begünstigt, ist sie für den Austausch und die Nutzung von Wissen förderlich. Die Verfügbarkeit von Ansprechpartner*innen erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Wissen mit anderen Personen getauscht und genutzt wird. Die Kriterien gelten auch auf individueller Ebene für die zur Verfügung gestellten Informationsobjekte, deren Gestaltung und Umfang sich an den Bedürfnissen und kognitiven Fähigkeiten der Zielgruppe orientieren muss. Die Präsentation der Inhalte soll den*die Nutzer*in bestmöglich unterstützen und keine zusätzliche Belastung darstellen (vgl. Probst et al. 2006, S. 178–184).

Die Wissensnutzung wird auch durch psychologische Faktoren beeinflusst. Eingefahrene Verhaltensweisen gepaart mit Betriebsblindheit verhindern, dass relevantes Wissen aus externen Quellen nicht identifiziert wird. Selbst wenn externes Wissen als solches wahrgenommen wird, verhindert mangelnde Akzeptanz oft seine Nutzung. Gründe dafür sind die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und die Angst vor dem Verlust des eigenen Expertenstatus. Diese weichen Faktoren zu beeinflussen, ist eine wesentlich anspruchsvollere Aufgabe als führen mit harten Zielen wie Kosten, Gewinnspanne, Umsatz usw. Die Führung ist gefordert eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Werte wie Offenheit, Vertrauen, Lern- und Veränderungsbereitschaft, Neugierde und Fehlerfreundlichkeit fördert (vgl. Probst et al. 2006, S. 177–178).

Wissensbewahrung

Pensionierungen, großflächige Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen und natürliche Abgänge der Mitarbeiter*innen können die Wissensbasis eines Unternehmens gefährden. Die Sicherung des Erfahrungswissens ist die Aufgabe des Bausteins Wissensbewahrung. Wie bei der Wissensidentifikation muss auch in diesem Baustein eine Bewertung des vorhandenen Wissens durchgeführt werden. Diese ermöglicht eine Auswahl von relevantem Wissen bei gleichzeitigem, bewusstem Verzicht auf jenes Wissen, das in den Geschäftsprozessen nicht benötigt wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 192–193). Nachdem die Auswahlentscheidung getroffen wurde, muss das Wissen in der Organisation verankert, bzw. gespeichert werden. Je nach Wissensart erfolgt die Speicherung auf individueller, kollektiver oder elektronischer Basis. Auf individueller Ebene muss eher von einem Verankern gesprochen werden. Wenn Wissensträger*innen das Unternehmen verlassen, ist damit unweigerlich der Verlust von Wissen verbunden. Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung sollen den Abgang verhindern und die Mitarbeiter*innen im Unternehmen verankern.

Auf der Ebene von Gruppen gibt es das Phänomen des kollektiven Gedächtnisses. Gemeinsame Erfahrungen, in denen jede*r Mitarbeiter*in durch seine*ihre individuellen Stärken zu einer Teamleistung beiträgt, tragen zur Bildung von Prozesswissen bei. Dieses Wissen ist im Gedächtnis der Gruppe verankert, aber selten dokumentiert. Die qualitativen, handlungsleitenden Aspekte dieses kollektiven Wissens lassen sich auch nur bedingt in Prozessdiagrammen abbilden. Die Erfahrungen der Gruppe tragen zur Ausbildung einer eigenen Subkultur mit ganz eigenen Werten bei. Selbst Alltagsbegriffe können im Kontext der Gruppe eine ganz eigene Bedeutung entwickeln, die sich dem*der Außenstehenden nicht erschließt. Ein Team handelt kompetent, weil es keiner langwierigen Aushandlungsprozesse bedarf, um die Einzelaktivitäten zu koordinieren. Diese Kompetenz zu bewahren, heißt, die Gruppe als Ganzes zu bewahren. Das explizite Wissen wird in Informationsobjekten festgehalten. Liegen diese in elektronischer Form vor, können sie mit Hilfe von Informationssystemen verwaltet werden. Diese unterstützen die Benutzer*innen beim Erfassen, Speichern, Überarbeiten, bei der gemeinsamen Bearbeitung und bei der Ablage der Dokumente. Durch die Anreicherung mit Metadaten können die Informationsobjekte klassifiziert und in eine Struktur gebracht werden. Beides erleichtert ihre spätere Nutzung, weil die Inhalte nutzergerecht präsentiert und durchsuchbar gemacht werden können (vgl. Probst et al. 2006, S. 198–206).

Mit dem Ziel der Wissensnutzung vor Augen, ist die Sicherung der Aktualität der nächste wichtige Schritt. Mitarbeiter*innen erneuern ihr implizites Wissen laufend während des Arbeitsprozesses und nehmen an Personalentwicklungsmaßnahmen teil, um sich für neue Aufgaben zu qualifizieren. Dennoch kann es passieren, dass bereits erlernte Fähigkeiten verloren gehen, weil diese vergessen werden. Ist eine regelmäßige Auffrischung durch die Anwendung des Wissens nicht möglich, muss das Wissen durch Trainings aktiviert werden. Analog dazu müssen auch die elektronischen Informationsspeicher regelmäßig aktualisiert werden. Veraltete Informationen müssen revidiert oder ausgeschieden werden, neue Entwicklungen müssen in die Bestände aufgenommen werden (vgl. Probst et al. 2006, S. 207–209). Anhand dieser Überlegungen zeigt sich erneut, dass Wissensmanagement keine eigenständige Disziplin ist, sondern quer durch die Fachbereiche reicht, allen voran IT und HR.

Wissensbewertung

Der letzte Baustein ist die Wissensbewertung. Sie komplettiert den Managementkreislauf durch die Messung der Ergebnisse und durch ihren Vergleich mit den Wissenszielen. Wissen ist kontextgebunden und schwer objektivierbar. Da der Erfolg von Wissensmanagement nur anhand des Vergleichs von Zielen und Ergebnissen festgestellt werden kann, ist es notwendig Wissensziele zu quantifizieren (vgl. Probst et al. 2006, S. 213–214). Zur Bewertung des Wissens wurden Werkzeuge geschaffen, die das intellektuelle Kapital messen und darstellen konnten. Stärker strategisch ausgerichtet sind die Balanced Scorecard oder Wissensbilanzen, deren Erstellung seit dem UG 2002 für österreichische Universitäten verpflichtend ist.

Schlussfolgerungen

Die meisten Wissensmanagement-Modelle definieren Kernaktivitäten für den Umgang mit Wissen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl und der Definition der Aktivitäten. Beispielsweise kommt das Fraunhofer Referenzmodell mit den vier Aktivitäten Wissen erzeugen, Wissen speichern, Wissen verteilen und Wissen nutzen aus. Diese Kernaktivitäten wurden mittels Umfragen erhoben und haben ihren Ursprung in der unternehmerischen Praxis (vgl. Mertins et al. 2003, S. 5–9). Die Bausteine des Wissensmanagements erweitern die Kernaktivitäten des Wissensmanagementprozesses um Wissensziele und Wissensbewertung. Damit vermitteln sie anschaulich, welche Aspekte bei der Implementierung von Wissensmanagement berücksichtigt werden müssen. Probst et al. orientieren sich ebenfalls an Fallstudien und verzichten weitgehend auf eine theoretische Fundierung ihres Modells. Aus diesem Grund wurde das Modell von Autor*innen kritisiert, die sich mit Wissensmanagement auf eine stärker wissenschaftlich orientierte Weise auseinandersetzten (vgl. Willke et al. 2001, S. 82). Dazu ist allerdings anzumerken, dass die Autor*innen der Bausteine des Wissensmanagements bewusst auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung verzichtet haben. Ihr Ziel war es, ein Modell für Wissensmanagement zu erschaffen, das für die praktische Anwendung geeignet ist.

IT-Systeme im Wissensmanagement

Obwohl es ein Fehler wäre, die Einführung von Wissensmanagement mit der Einführung eines IT-Systems, wie etwa eines Content-Management Systems, gleichzusetzen, ist der effiziente Umgang mit Wissen ohne die Unterstützung durch IT-Systeme undenkbar. Die Art des Wissens ist ausschlaggebend dafür, welche Werkzeuge auf der Systemebene benötigt werden. Zwar sind Informationssysteme vorwiegend für die Verarbeitung von Daten und Informationen prädestiniert, also zum Umgang mit explizitem Wissen. Ihr Einsatz ist aber auch für einen effizienten Austausch des impliziten Wissens erforderlich, beispielsweise zur Terminkoordination und Verwaltung der Ressourcen, oder durch Medien-gestützte Kommunikation, die physische Treffen zunehmend ersetzt. Dieser Aspekt wird durch Community-Management Systeme, Groupware, Workflow-Management- Systeme, Instant Messaging, Screen Sharing und Video Conferencing- Systeme abgedeckt.

Die Verwaltung und gemeinsame Bearbeitung der Inhalte wird durch Dokumentenmanagement und Content-Management- Systeme ermöglicht, die durch Werkzeuge zur Suche nach Informationen und Analyse der Daten ergänzt werden. Enterprise- Content-Management-Systeme integrieren semantische Techniken in die Suche und Navigation. Die Informationen werden mit Metadaten angereichert und mit Hilfe von Ontologien miteinander verknüpft. Eine Suche im Internet fördert Seiten zutage, auf denen die Suchbegriffe vorkommen, und priorisiert die Ergebnisse nach dem Grad ihrer Verlinkung mit anderen Seiten im Web. Die semantische Suche kennt die Konzepte, die hinter den Suchbegriffen stehen. Eine Suche nach dem Begriff Käufer*in würde auch die Begriffe Kund*in und Abnehmer*in einschließen. Die Navigation kann diese semantisch verwandten Begriffe in Form einer Tag Cloud anbieten und beispielsweise auch Ergebnisse von verwandten Konzepten wie Markt oder Absatz anbieten (vgl. Blumauer, Pellegrini 2010, S. 185–186). Die Anreicherung der Inhalte ermöglicht es auch, sie weiteren Verwendungsmöglichkeiten zuzuführen. Sie können auf der eigenen Webseite angeboten werden, um sie für die Besucher*innen attraktiver zu machen, oder als Content für kommerzielle Portale vermarktet werden. Die Medienindustrie führt ihre Produkte einer Zweitverwertung zu, indem sie ihre elektronischen Bestände mit Metadaten anreichert und auf elektronischem Weg vertreibt. Wegen der hohen Automatisierbarkeit kann das mit geringen zusätzlichen Kosten realisiert werden, wodurch es erst ökonomisch sinnvoll wird (vgl. Blumauer, Pellegrini 2010, S. 192–193).

Die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen werden in Kompetenzverzeichnissen erfasst, die meist in die Personalverwaltungsanwendungen integriert sind. E-Learning-Anwendungen unterstützen die Personalentwicklung und ermöglichen gleichzeitig die elektronisch gestützte Bewertung der Mitarbeiterkompetenz. Yellow Pages machen die Kompetenz für jede*n Mitarbeiter*in im Unternehmen sichtbar und begünstigen so den direkten Wissensaustausch. Intranets und Portale integrieren alle diese Funktionen und bilden den Ausgangspunkt für die tägliche Aufgabenerfüllung. Damit werden den Nutzern der Systeme ein einheitlicher Zugang und eine einheitliche Navigation angeboten, was die Akzeptanz und die Nutzungsintensität erhöht (vgl. Probst et al. 2006, S. 154–160; Riempp 2004, S. 88–90; North 2005, S. 298–300).

Wissensmanagement-Suiten wie etwa Opentext (vgl. Opentext), Hyperwave (vgl. Hyperwave) oder Content.Node (vgl. Content.Node) fassen die oben angeführten Funktionen in einem System zusammen. Das hat den Vorteil, dass die Verwaltung aller Funktionen mit einer einheitlichen Administrationsoberfläche erfolgt. Durch die Integration der Funktionen in Standardlösungen der großen Hersteller*innen wird Wissensmanagement in den Geschäftsprozessen verankert. Eine Wissensmanagement-Suite hat darüber hinaus auch den Vorteil, dass die Daten nicht mehr extra konsolidiert werden müssen, da sie in einer durchgängigen logischen Struktur abgelegt werden. Erfahrungsberichte in der aktuellen Literatur zeigen allerdings, dass viele Wissensmanagement-Projekte ohne den Einsatz solcher Suiten realisiert werden. Das Ziel bei der Implementierung eines neuen Systems ist meist die Lösung eines punktuellen Problems. Während Strategie, Prozesse und die kulturellen Aspekte im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, beschränkt sich der Einsatz der Systeme vielfach auf punktuelle Lösungen wie die Einführung eines Wikis oder von Yellow Pages (vgl. Pircher 2010). Auf diese Weise entstandene Insellösungen können zum Problem werden, wenn die Daten der verschiedenen Systeme zusammengeführt werden sollen. Gibt es keine gemeinsame logische Struktur und existieren keine Mappings für Metadaten, müssen diese nachträglich hergestellt werden. Der damit verbundene Zeitaufwand ist in der Regel größer, weil die ursprünglichen Projektmitarbeiter*innen nicht mehr zur Verfügung stehen, oder sie sich erst wieder in das Thema einarbeiten müssen. Es ist daher empfehlenswert, Wissensmanagement-Systeme langfristig zu planen, aufeinander abzustimmen und bereits bei der Implementierung die notwendigen Schnittstellen für die Integration zu schaffen.

Wiederholungsaufgaben

- Charakterisieren Sie die Personalisierungsstrategie (Kodifizierungsstrategie) nach ökonomischen Gesichtspunkten und beschreiben Sie die Folgen für die Wissensmanagement-, HR- und IT-Strategie.

- Beschreiben Sie die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst in Stichworten.

- Beschreiben Sie gängige IT-Systeme und ihre Aufgaben im Wissensmanagement.

Lösungen

Lösungen zur Lektion 2

Charakterisieren Sie die Personalisierungsstrategie (Kodifizierungsstrategie) nach ökonomischen Gesichtspunkten und beschreiben Sie die Folgen für die Wissensmanagement-, HR- und IT-Strategie.

Die Kodifizierungsstrategie setzt auf standardisierte Massenproduktion. Das dafür notwendige Wissen wird einmalig entwickelt und anschließend vielfach wiederverwendet. Die Standardisierung spart Kosten und ermöglicht es, Leistungen mit wenig Aufwand und gleichbleibender Qualität zu erbringen. Wissensmanagement unterstützt die Kodifizierung durch Instrumente zur Erstellung, Speicherung und einfachen Nutzung des externalisierten Wissens. Content-Management-Systeme unterstützen den Anwender*innen dabei und erschließen die verfügbare Information durch Navigationsstrukturen und Suchmöglichkeiten. Das Personalmanagement muss die Mitarbeiter*innen im effizienten Umgang mit den Informationssystemen unterweisen. Das Recruiting muss Mitarbeiter*innen finden, die effizient mit Informationen umgehen und diese nach vorgegebenen Methoden zu Lösungen kombinieren. Die Anreizsysteme müssen die schriftliche Dokumentation und deren Speicherung in den Informationssystemen belohnen.

Das Ziel der Personalisierungsstrategie ist die Erstellung einer hoch spezialisierten, individuellen Lösung für eine*n einzelne*n Auftraggeber*in. Das für die Lösung notwendige Wissen muss erst noch entwickelt werden, was eine gewisse Kreativität voraussetzt. Möglich wird dies durch den Einsatz hochrangiger Expert*innen verschiedener Fachbereiche. Die ökonomische Logik hinter der Personalisierung ist die Erzielung einer hohen Marge. Wissensmanagement muss den direkten Austausch zwischen den Mitarbeiter*innen durch die Bildung von Netzwerken ermöglichen. Der direkte Wissensaustausch und die gemeinsame Nutzung werden durch Anreizsysteme gefördert und durch organisatorische Maßnahmen abgesichert. Bewerber*innen müssen analytische Fähigkeiten besitzen, sowie schöpferischen Willen und Mut zur Gestaltung neuartiger Lösungen.

Beschreiben Sie die Bausteine des Wissensmanagement nach Probst in Stichworten

Der Wissensmanagement Prozess beginnt mit der Ableitung von Wissenszielen aus den Unternehmenszielen. Bei der Formulierung der Ziele ist zu beachten, dass diese messbar sein müssen, andernfalls ist ihre Erreichung nicht sicher festzustellen.

Die Wissensidentifikation macht das in der Organisation verteilte Wissen sichtbar. Sie ermöglicht dadurch einen Überblick über das im Unternehmen vorhandene Wissen, aber gleichermaßen auch über das fehlende Wissen.

Jedes Unternehmen muss Wissen aus externen Quellen erwerben, da nicht alles benötigte Wissen selber entwickelt werden kann. Der Erwerb schließt Informationsobjekte, Lizenzen, Methoden und Verfahren, Beratungsleistungen, aber auch Kompetenz in Form neuer Mitarbeiter*innen mit ein.

Manches Wissen ist zu stark auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten, als dass es am Markt erworben werden könnte. Dieses Wissen muss im Unternehmen entwickelt werden. Die Eigenentwicklung hat den zusätzlichen Nutzen, dass Wissen über den Entwicklungsprozess selbst entsteht.

Die Wissensverteilung versorgt die Mitarbeiter*innen mit den für den Arbeitsprozess benötigten Informationen. Die Präsentation und der Umfang der angebotenen Inhalte ist zielgruppengerecht aufzubereiten, um den Aufwand für die kognitive Verarbeitung zu minimieren. Wissensteilung beruht auf Freiwilligkeit. Die Bereitschaft dazu muss durch das Führungssystem mit Anreizen, organisatorischer Gestaltung und kulturbildenden Maßnahmen gefördert werden.

Die Wissensnutzung ist das oberste Ziel im Wissensmanagement. Der Zugang zum Wissen muss einfach und schnell sein. Dies wird durch kurze Kommunikationswege und die Integration der Wissensmanagement-Werkzeuge in die Systeme für die Abwicklung der Geschäftsprozesse erreicht. Die Nutzung fremden Wissens wird durch psychologische Barrieren gefährdet, die durch die Gestaltung der Unternehmenskultur überwunden werden müssen.

Die Wissensbewahrung muss das Wissen im Unternehmen verankern. Durch Mitarbeiterbindung bleiben dem Unternehmen das Prozesswissen ganzer Teams und die Kompetenz der Mitarbeiter*innen erhalten. Damit Wissen seinen Wert behält, muss es laufend aktualisiert werden. IT-Systeme speichern Daten und ermöglichen die Planung ihrer Aktualisierung und Archivierung mittels Wiedervorlageterminen.

Die Wissensbewertung beschließt den Managementkreislauf, indem sie die Ergebnisse misst und nach dem Grad der Zielerreichung bewertet. Auf der Grundlage des Status Quo können neue Wissensziele formuliert werden.

Beschreiben Sie gängige IT-Systeme und ihre Aufgaben im Wissensmanagement.

Teams nutzen Groupware zur Koordination, Planung und das Tracking ihrer Aufgaben. Bei ihrer Arbeit entstehen elektronische Dokumente, die sie in Content-Management-Systemen speichern. Diese unterstützen den Arbeitsprozess durch Berechtigungen, Versionierung, Indizierung und Suche, Workflows und Benachrichtigungen über Aktualisierungs- und Archivierungstermine. Darüber hinaus ermöglichen Enterprise Content-Management- Systeme die Anreicherung der Dokumente mit Metadaten, die semantische Suche und Navigation, sowie die Extraktion und Aufbereitung der Daten für angeschlossene Systeme. E-Learning-Systeme unterstützen die Personalarbeit bei der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter. Die Kompetenzen und Kontaktinformationen werden in Verzeichnissen zusammengeführt und im Intranet des Unternehmens publiziert. Das erleichtert die Suche nach Ansprechpartner*innen, die mit Hilfe von Kommunikationsmitteln wie E-Mail und Instant-Messaging kontaktiert werden. Die weitere Zusammenarbeit erfolgt über Foren, Wikis, Video Conferencing und Screen Sharing.