Angewandte Makroökonomik - Gesamt

Sascha Sardadvar studierte Volkswirtschaft an der Universität Wien, der FU Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in regional- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und habilitierte sich im Sommer 2015 im Fach Economic Geography and Regional Science. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Empirie regionalen Wirtschaftswachstums, Ursachen und Auswirkungen interregionaler Arbeitsmigration sowie Fragen der Innovationsökonomik.

Einleitung

Die Lehrveranstaltung „Angewandte Makroökonomik“ hat zum Ziel, zentrale makroökonomische Konzepte so darzustellen, dass sie bei strategischen Entscheidungsfindungen auf Unternehmensebene nützlich sind. Insbesondere sollen makroökonomische Entwicklungen, die das Umfeld von Unternehmen beeinflussen, verständlich und auf diese Weise in Entscheidungen auf Unternehmensebene integrierbar werden. Die Lehrveranstaltung verbindet Theorie und Empirie: Die Studierenden sollen erstens in die Lage versetzt werden, die grundlegenden theoretischen Konzepte zu verstehen, welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen und langfristigen Entwicklungen zugrunde liegen. Zweitens werden die damit verbundenen empirischen Konzepte diskutiert und zahlreiche Beispiele mit Österreich-Bezug gegeben, sodass die Studierenden mit im Alltag gebrauchten Begriffen wie Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote oder Lohnquote vertraut sind. Aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz der Inhalte ermöglicht das Studium des Skriptums auch den Erwerb einer Kritikfähigkeit laufender Entwicklungen und öffentlicher Diskussionen.

Die Lehrveranstaltung ist so konzipiert, die im Bachelor-Abschnitt thematisierte Makroökonomie erstens zu erweitern, und zweitens einzelne Fragestellungen zu vertiefen. Die Studierenden sollen nach Abschluss in der Lage sein, gesamtwirtschaftliche Fragen des langfristigen Wachstums sowie Fragen der Beschäftigung und der Verteilung selbständig beurteilen zu können. Die Lehrveranstaltung gliedert sich entsprechend in zwei Lektionen: Wachstumstheorie sowie Arbeit, Löhne und Gewinne.

Die erste Lektion widmet sich der Wachstumstheorie und somit der Frage, wodurch langfristiges Wachstum einer Volkswirtschaft determiniert wird. In Kapitel 1.1 erfolgt eine Abgrenzung zur kurzfristigen Wachstumstheorie (Konjunkturtheorie), wie sie im Bachelor-Studium behandelt wurde, sowie eine einführende Diskussion der relevanten Größen. Kapitel 1.2 leitet das grundlegende neoklassische Wachstumsmodell (Solow-Modell) her und beschreibt die Erweiterungen um technologischen Fortschritt und Humankapital. Im folgenden Kapitel 1.3 wird die Theorie im Zusammenhang mit der Beobachtung global unterschiedlicher Wohlstandsniveaus diskutiert. Kapitel 1.4 widmet sich empirischen Messkonzepten sowie weltweiten und europäischen Ausprägungen der Disparitäten.

In der zweiten Lektion wird der Fokus auf Arbeitsmarkttheorie und damit verbundenen Fragestellungen gerichtet. Kapitel 2.1 bietet eine Einführung in keynesianische Ansätze der Arbeitsmarkttheorie, daran anschließend werden in Kapitel 2.2 Theorie und Praxis der Lohnbildung erläutert. Nach der theoretischen Behandlung stehen in Kapitel 2.3 empirische Konzepte der Arbeitsmarktentwicklung und Einkommensverteilung, und schließlich in Kapitel 2.4 ihre empirische Entsprechung für Österreich im Mittelpunkt.

Wachstumstheorie

Gegenwärtig ist explizit oder implizit Ziel jeder Volkswirtschaft, die Produktion auszuweiten. Mit Fragen dieses Wachstums verbunden ist, ob sich das Outputniveau (die gesamte Produktion innerhalb einer Periode) verschiedener Ökonomien im Zeitverlauf angleicht, oder ob sich bestehende Disparitäten weiter vertiefen. Seit der Industriellen Revolution und insbesondere mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird einerseits eine permanente Ausweitung der Produktion und somit ein langfristig positives Wirtschaftswachstum verzeichnet – zumindest in jenen Volkswirtschaften, die man als Industriestaaten bezeichnet. In Kapitel 1.1.1 wird das langfristige vom kurzfristigen Wachstum abgegrenzt, bevor in Kapiteln 1.1.2 die neoklassische Produktionsfunktion als Grundlage als grundlegende Annahme der modernen Wachstumstheorie vorgestellt wird; anschließend wird in Kapitel 1.1.3 die Dynamik des neoklassischen Wachstumsmodells diskutiert. In Kapitel 1.2 wird die Produktionsfunktion vom Typ Cobb-Douglas eingeführt, um das neoklassische Wachstumsmodell in Kapitel 1.2.1 in Verbindung mit technologischem Fortschritt, in Kapitel 1.2.2 mit Kapitalakkumulation und Wachstum, und in Kapitel 1.2.3 mit Humankapital zu anzuwenden.

Grundlagen der Wachstumstheorie

Wenn in der Ökonomie von Wachstum die Rede ist, so ist damit grundsätzlich das gemeint, was im allgemeinen Sprachgebrauch Wirtschaftswachstum genannt wird. Das Einsparen zweier Silben im Jargon der Ökonomen verdeutlicht unmissverständlich die Bedeutung des Themas; dennoch ist es nötig, eine weitere Abgrenzung vorzunehmen: Wenn in der öffentlichen Diskussion das Wirtschaftswachstum zum Thema wird – und das ist ausgesprochen oft der Fall – so ist fast immer das kurzfristige Wachstum gemeint. Meistens bezieht man sich auf ein Jahr, ein mittlerer Horizont von drei bis fünf Jahren wird schon sehr viel seltener diskutiert. Die Wachstumstheorie hingegen geht weit darüber hinaus und legt das Erkenntnisinteresse vor allem auf die langfristige Entwicklung der Produktion. Um nationale und internationale Entwicklungen sowie politische Entscheidungen richtig interpretieren zu können ist es nötig, zu verstehen, nach welchen Mechanismen moderne Ökonomien funktionieren.

Kurzfristiges versus langfristiges Wachstum

In den bisherigen Lektionen des Bachelor-Studiengangs, die sich mit makroökonomischen Fragestellungen auseinandersetzen, [1] stand die Frage im Mittelpunkt, wie das Wirtschaftswachstum kurzfristig gesteuert werden kann. Es wurde gezeigt, wie die Produktion und somit das Einkommen via Geld- und Fiskalpolitik beeinflusst werden kann, etwa über Änderungen im Zinssatz, im Preisniveau oder bei der Nachfrage. Im Anschluss wurde der Einfluss des Auslands via Nachfrage und Wechselkurse diskutiert. Die entsprechende Politik dient vor allem der Stabilität, um hohe Inflation und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Marktwirtschaftliche Systeme sind durch Konjunkturzyklen gekennzeichnet, einem ständigen Auf und Ab der wirtschaftlichen Entwicklung: Auch ohne Rezession kann das Wachstum wie im Falle Österreichs seit den 1970er-Jahren von annähernd null bis über fünf Prozent jährlich betragen. [2] Ganz offensichtlich würde es langfristig einen enormen Unterschied machen, ob man nahe null über fünf Prozent wächst.

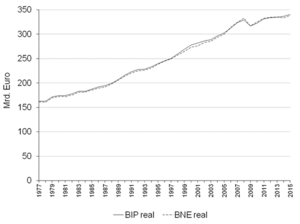

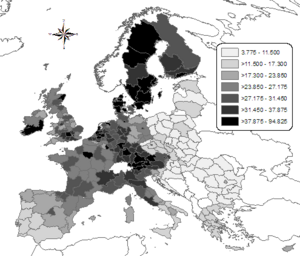

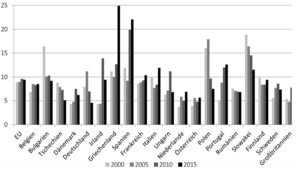

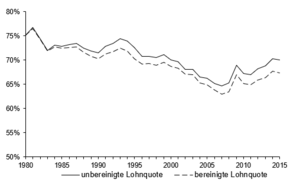

Angesichts solcher Schwankungen und der enormen Auswirkungen auf Lebensstandard und Wohlstand, den ein anhaltender Unterschied um das Vierfache bei der Wachstumsrate hätte, drängt sich die Frage auf, ob das langfristige Wachstum von den selben Determinanten bestimmt wird wie das kurzfristige Wachstum. Die Darstellung der Entwicklung in Österreich von 1977 bis 2015 in Abb. 1.1 zeigt, wie Krisen und Boom-Phasen aus der längerfristigen Perspektive

verblassen. Deutlich erkennbar ist hingegen bis zum Krisenjahr 2008 ein stetiges Wachstum im Lauf der Zeit. Die jährlichen Ausreißer im Rahmen der Konjunkturzyklen relativieren sich langfristig und fallen in der Abbildung kaum ins Auge: Im Mittel liegt das BIP-Wachstum im Beobachtungszeitraum bei 1,97%, es ist seit den 1970er-Jahren bis zum Ausbruch der Krise über die Jahre weder ein Abwärts- noch ein Aufwärtstrend der mittelfristigen Wachstumsrate zu beobachten. Seit Ausbruch der Krise 2008 wächst Österreichs Wirtschaft wieder, allerdings scheint es, als ob die Krise Österreichs Wachstum um eine Stufe gedrückt hätte: Die Kurven des BIP und des BNE zeigen einen Verlauf, als kostete die Krise Österreich 4 Prozent seines Wohlstands, seither entwickelt sich die Wirtschaft wie gehabt.

Man kommt der Frage nach den Determinanten des langfristigen Wachstums näher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Wirtschaftswachstum keine historische Notwendigkeit darstellt. Die Ökonomien Mitteleuropas wuchsen über Jahrhunderte kaum oder gar nicht, und auch heute ist in vielen Ländern der Erde das Wachstum der Gesamtwirtschaft geringer als jenes der Bevölkerung, sodass das BIP je Einwohner sogar schrumpft (z.B. in Ländern Zentralafrikas). Erst mit der Industriellen Revolution kam es zu einer erheblichen Ausweitung der Produktion, die in den Industrie-Staaten bis heute anhält. Wachstum lässt sich jedoch nicht nur in diesen, sondern in vielen, mitunter gänzlich unterschiedlich organisierten Ökonomien beobachten. Daraus folgt, dass eine Theorie, die das Wachstum in den wohlhabenden, kapitalistisch organisierten Volkswirtschaften erklären kann, auch erklären muss, warum es einerseits in anderen Systemen Wachstum gibt, aber andererseits in der Vergangenheit und in der Gegenwart in vielen Teilen der Welt kein Wachstum beobachtet wird.

Gedanken zum Wirtschaftswachstum als Folge von Produktivitätsfortschritten finden sich bereits bei den klassischen Ökonomen. Adam Smith [3] unterstreicht insbesondere die Bedeutung der Arbeitsteilung, [4] geht aber nur am Rande auf technologischen Fortschritt als solchen ein. David Ricardo [5] beschäftigt sich ausführlicher mit den Auswirkungen der Mechanisierung der Arbeitsprozesse, d.h. mit dem, was wir heute als „technologischen Fortschritt“ bezeichnen. Wie Smith vor ihm kommt jedoch auch Ricardo zu dem Schluss, dass auch die Entwicklung und der Einsatz von Maschinen die Ökonomie lediglich näher in Richtung eines stationären Zustands bringen: Demnach werden Produktivitätsfortschritte stets dazu führen, dass die Bevölkerung weiter wächst. Die Wirtschaft kann schließlich nur so lange wachsen, bis Kapitalakkumulation und Bevölkerungszahl ihr jeweiliges Maximum erreicht haben.

Karl Marx [6] greift die grundlegenden Gedanken von Smith und Ricardo auf und entwickelt ein Modell, das bereits die wesentlichen Aspekte der modernen Wachstumstheorie berücksichtigt, insbesondere die tragenden Rollen des technologischen Fortschritts und der Kapitalakkumulation. Die kapitalistisch organisierte Produktion führt zu einer ständigen Ausweitung der Produktion als Folge technischer Neuerungen und Investitionen. Marx kommt zum Schluss, dass dieser Prozess nicht endlos fortgesetzt werden kann, vielmehr führen mittel- bis langfristiges Wirtschaftswachstum zu einem Rückgang der Nachfrage nach dem Faktor Arbeit, was letztlich zu einem Systemwechsel führt. Marx’ Wachstumsmodell beschreibt das Wachstum einer kapitalistisch organisierten Ökonomie, und es bleibt offen, ob bzw. wie der Wachstumsprozess in einer kommunistisch organisierten Wirtschaft fortgesetzt würde.

Etwa 70 Jahre nach Marx finden sich auch bei John Maynard Keynes Gedanken über die langfristigen Auswirkungen technologischen Fortschritts, in seiner Theorie fokussiert er jedoch auf kurzfristige Wachstumspolitik. Allen vier genannten Ökonomen gemein ist, dass sie erhebliche Zweifel an einem immerwährenden Wirtschaftswachstum haben, bzw. ein solches erst gar nicht in Betracht ziehen. Die Frage, ob Wirtschaftswachstum auf Dauer möglich ist, stellt sich auch heute und hat insbesondere seit Ausbruch der Krise 2008 wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Diskussion über mögliche „Grenzen des Wachstums“ wird wissenschaftlich allerdings eher selten innerhalb der Ökonomie geführt, eher geht es um die Vereinbarkeit mit anderen Zielen, insbesondere Umweltschutz. Ob die Produktion in diesem Jahrhundert weiter steigen wird wie im vergangenen und welche Auswirkungen dies auf Gesellschaft und Umwelt hat, vermag niemand vorherzusehen. Festzuhalten ist allerdings, dass die Empirie bislang keine Hinweise auf ein Ende des Wachstums zeigt. Es kommt allerdings auch darauf an, was man unter „Wachstum“ konkret versteht. Wie weiter unten gezeigt wird, ist das BIP nur eine Möglichkeit, Wachstum zu messen, aber nicht notwendigerweise jene, die der Vorstellung von Wohlstandsvermehrung – denn darum geht es letzten Endes – tatsächlich entspricht. Ob etwa Umweltverschmutzung und Ressourcenabbau berücksichtigt werden, ist eine Frage der Konvention, aber kein konzeptioneller Widerspruch.

Ausgangspunkt der modernen Wachstumstheorie ist das Modell von Robert Solow [7] von 1956, auf dem die neoklassische Wachstumstheorie basiert. Ihr Modellrahmen hat sich bis heute als sehr robust erwiesen und repräsentiert in gewisser Weise eine ideale Theorie: Sie baut auf einigen wenigen, sinnvollen Annahmen auf, ist dabei in der Lage, eine Vielzahl beobachtbarer Phänomene zu erklären und schließt inkonsistente Entwicklungen aus. Im Unterschied zu den oben skizzierten Theorien ist sie nicht an ein bestimmtes Wirtschaftssystem gebunden, d.h. sie ist für kapitalistische, kommunistische und andere denkbare Organisationsformen anwendbar. In der Theorie gibt es im Gegensatz zur klassischen Ökonomie auch kein Ende des Wachstums: Statt eines stationären Zustands („stationary state“) strebt die Ökonomie einem Steady-State entgegen, womit ein Wachstum bei konstanter Rate gemeint ist. Anders formuliert gibt es in der modernen, neoklassischen Wachstumstheorie kein Ende des Wachstumsprozesses.

Die neoklassische Produktionsfunktion

Entscheidend für das Verständnis der neoklassischen Wachstumstheorie sind zwei kritische Annahmen: Erstens, die Ökonomie ist durch eine aggregierte Produktionsfunktion charakterisiert, in der im einfachsten Fall die beiden Faktoren Arbeit und Kapital in grundsätzlich beliebigen Einsatzverhältnissen berücksichtigt werden. [8] Zweitens ist diese Produktionsfunktion durch konstante Skalenerträge bei abnehmenden Grenzerträgen gekennzeichnet. Beide Annahmen werden im Folgenden beschrieben.

Die aggregierte Produktionsfunktion

Die neoklassische Produktionsfunktion hat die grundlegende Form:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=f(K_t,L_t ) } (1.1)

Wie bisher steht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} für Output, wobei die Betrachtung auf eine geschlossene Volkswirtschaft beschränkt ist und somit Output mit Einkommen gleichgesetzt werden kann. [9] Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K} bezeichnet den gesamten Sachkapitalbestand (Maschinen etc.) der Ökonomie und das gesamte Arbeitsangebot, wobei Letzteres unter der Annahme von Vollbeschäftigung identisch mit der eingesetzten Arbeit ist. Die Zeit, gekennzeichnet als , ist nur indirekt in der Produktionsfunktion über die Variablen , und vertreten. Die Gleichung (1.1) kann somit gelesen werden als: Der Output zum beliebigen Zeitpunkt ist eine Funktion der zum selben Zeitpunkt eingesetzten Mengen von Arbeit und Kapital.

Die Produktionsfunktion in Gleichung (1.1) stellt eine erhebliche Vereinfachung der Realität dar, als sie nur jeweils einen Typ Arbeit und Kapital kennt, also unterstellt, dass für jede Einheit Arbeit (ob Schweißer oder Krankenschwester) wie für jede Einheit Kapital (ob Traktor oder Bürogebäude) gilt, dass sie gleich produktiv sind und die gleiche Funktion erfüllen. In Kapitel 2.2.1 wird gezeigt, wie die Lockerung dieser Annahme das Modell realistischer macht, ohne die Hauptergebnisse zu ändern. Zunächst sei auf eine weitere implizite Annahme der Produktionsfunktion hingewiesen: Aus der Reduzierung auf Arbeit und Kapital ergibt sich, dass alle anderen Einflüsse in der langen Frist verhältnismäßig unwichtig sind, insbesondere Boden und natürliche Ressourcen. Das liegt zum einen daran, dass die Menge an Boden nicht veränderbar ist; insbesondere aber spielen diese Faktoren für moderne Ökonomien nur untergeordnete Rollen. [10] In Man beachte außerdem, dass die Instrumente der Wirtschaftspolitik keine Berücksichtigung finden: Auf lange Sicht werden wirtschaftspolitisch- und konjunkturbedingte Schwankungen vom langfristigen Trend dominiert, in der Produktion also ausgeglichen. Ziel des Modells ist folglich, die Determinanten des langfristigen Trends zu identifizieren. [11]

Skalen- und Faktorerträge

Während sich die klassische Ökonomie intensiv mit der Frage beschäftigte, wie eine stetig wachsende Bevölkerung bei konstantem Boden versorgt werden kann, bzw. wie sich der Einsatz von Maschinen auf den Faktor Arbeit auswirkt, führt die Vernachlässigung von natürlichen Ressourcen und Arbeitslosigkeit in der neoklassischen Wachstumstheorie zur zweiten kritischen Grundannahme, nämlich jener konstanter Skalenerträge. [12] Diese Annahme lässt sich einfach veranschaulichen: Sie bedeutet, dass bspw. eine Verdoppelung der Faktoren Arbeit und Kapital auch den Output verdoppeln wird. Formal muss für Gleichung (1.1) gelten:

Oder allgemein für jede beliebige, nichtnegative Konstante :

Diese wichtige Annahme ist zugleich eine Einschränkung, denn sie besagt, dass die Ökonomie hinreichend groß ist, sodass sie von einer Spezialisierung nicht weiter profitieren kann. Dies ist wichtig zur Unterscheidung von kleineren, regionalen Ökonomien, die etwa aufgrund von Agglomerationseffekten mitunter steigende Skalenerträge aufweisen (vgl. Kapitel 1.3.2). Das Solow-Modell, wie es im Folgenden beschrieben wird, bildet hinreichend große Ökonomien, d.h. Volkswirtschaften bzw. relativ große Regionalökonomien, ab.

Wenn hingegen nicht alle, sondern nur ein Faktor an Volumen zunimmt, gilt das Gesetz des abnehmenden Grenzprodukts. [13] Umgelegt auf eine Volkswirtschaft stellt sich auch hier die Frage, was passiert, wenn ein Faktor zunimmt, während der oder die anderen konstant bleiben. Ist etwa noch wenig Kapital vorhanden, so wird eine zusätzliche Einheit die Produktion erheblich erhöhen. Ist jedoch umgekehrt bereits reichlich Kapital vorhanden (etwa in Form von Traktoren oder Bürogebäuden), so werden weitere Einheiten kaum noch zur Produktion beitragen. Parallel verhält es sich mit dem Faktor Arbeit.

Die Annahme konstanter Skalenerträge erlaubt es, die Produktionsfunktion in intensiver Form darzustellen: Setzt man in Gleichung (1.3) ein, so erhält man den Output je eingesetzter Einheit Arbeit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{L_{t}}=f\left(\frac{K_{t}}{L_{t}}, \frac{L_{t}}{L_{t}}\right)=f\left(\frac{K_{t}}{L_{t}}, 1\right) } (1.4)

Im Folgenden bezeichnet Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_t=Y_t/L_t } die Produktion je Beschäftigten zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} , und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t=K_t/\partial } die Kapitalintensität zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Gleichung (1.4) kann daher angeschrieben werden als: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_t=f(k_t) } (1.5)

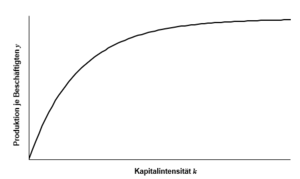

Die Produktion je Beschäftigten ist somit eine Funktion der Kapitalintensität. Die Annahme abnehmender Grenzerträge lässt sich durch die Bedingungen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f^{\prime}(k)>0} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f \prime \prime (k)<0} ausdrücken und wird in Abb. 1.2 veranschaulicht.

Analog zur Kostengleichung eines einzelnen Anbieters [14] folgen zwei wichtige Implikationen des Modells: Im Gleichgewicht werden beide Faktoren Arbeit wie Kapital nach ihrem jeweiligen Grenzprodukt bezahlt. Daraus folgen das Lohnniveau zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_t=(\partial Y_t)/(\partial L_t ) } (1.6)

und der Gewinnsatz zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t=(\partial Y_t)/(\partial K_t ) } (1.7)

[CHART]

Aus der Identität der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung folgt, dass die Summe der Löhne und Gewinne dem Gesamtprodukt entsprechen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=w_t L_t +r_t K_t } (1.8)

Während die Entstehungsrechnung durch Gleichung (1.1) repräsentiert ist, verdeutlicht Gleichung (1.8) die Verteilungsrechnung: Das zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} in einer Ökonomie entstandene Einkommen entspricht der Summe der Löhne Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_t \partial } und der Gewinne (Kapitaleinkommen) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t K_t} . Der gesamte Output als das gesamte produzierte Einkommen lässt sich außerdem aufteilen in Konsum und Investitionen, d.h. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t} lässt sich auch als Verwendungsrechnung darstellen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=C_t+I_t } (1.9)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} den gesamten Konsum und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle I} die gesamten Investitionen bezeichnet. In einer geschlossenen Ökonomie sind Produktion und Ausgaben somit zwangsläufig identisch. Eine offene Ökonomie unterscheidet sich insofern, als durch Einkommen, die im Ausland oder vom Ausland erzielt werden, Gleichungen (1.8) und (1.9) nicht zwangsläufig übereinstimmen.

Die Dynamik des Modells

Es wird angenommen, dass die Produktionsfaktoren mit exogen bestimmter, konstanter Rate wachsen. Unter der Annahme, dass das Arbeitsangebot mit derselben Rate wie die Bevölkerung wächst bzw. identisch mit ihr ist, gilt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{L}_{t}=n L_{t} } (1.10)

wobei ein Punkt über einer Variable deren Ableitung nach der Zeit symbolisiert und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} die Rate des Bevölkerungswachstums ist. Die neoklassische Wachstumstheorie zeigt hier eine wesentliche Abweichung von den Annahmen der klassischen Gedanken zum Wirtschaftswachstum: Die Bevölkerung wächst nicht mehr mit der Wirtschaft, sondern losgelöst von ihr. Folglich kommt es in der neoklassischen Theorie nicht zwangsläufig zu einem stationären Zustand, sondern ein stetiges Wachstum pro Kopf ist möglich.

Es folgt aus Gleichung (1.10), dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L_{t}=L_{0} e^{n t} } (1.11)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e} für die Eulersche Zahl steht und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} einen beliebigen Beginn eines Beobachtungszeitraums markiert. Man beachte, dass im Falle Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n>0} aufgrund der abnehmenden, aber stets positiven Grenzproduktivität des Faktors Arbeit die gesamte Produktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} ceteris paribus ein positives Wachstum verzeichnet, während die Produktion je Beschäftigten zurückgeht. Anders formuliert: Ein positives Wirtschaftswachstum je Beschäftigten bei zugleich positivem Bevölkerungswachstum kann es nur geben, wenn zugleich die Kapitalintensität und/oder die Arbeitsproduktivität steigt. Die erste Möglichkeit soll im Folgenden behandelt werden, ehe im nächsten Kapitel die Bedeutung des technologischen Fortschritts beleuchtet wird:

Der Anteil des Outputs, der investiert wird, entspricht der Sparquote und ist exogen gegeben und konstant. Eine investierte Einheit Output entspricht einer neuen Einheit Kapital. Kapitalgüter müssen jedoch von Zeit zu Zeit erneuert werden, da der vorhandene Kapitalstock verfällt. Die Investitionsgleichung nimmt daher folgende Form an: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, L_{t}\right)-\delta K_{t}=s_{K} Y_{t}-\delta K_{t} } (1.12)

Die Variable Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K} bildet die Sparquote ab, während Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } die Abschreibungsrate bezeichnet. Gleichung (1.12) ist die Schlüsselgleichung des Solow-Modells und beschreibt die Kapitalakkumulation als elementaren Prozess der industriellen Produktion: Ein Teil der Produktion wird konsumiert, der andere Teil wird reinvestiert. Zugleich verbraucht sich der bereits vorhandene Kapitalstock und muss daher permanent erneuert werden. Der Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t} entspricht folglich den Bruttoinvestitionen zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} , während die Nettoinvestitionen durch die gesamte Gleichung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{K} Y_{t}-\delta K_{t}=\dot{K}_{t}} dargestellt sind.

Für den gesamten Kapitalstock einer Ökonomie gilt somit,

dass er dann steigt, wenn der linke Term in Gleichung (1.12) größer ist als der rechte, d.h. wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t>\delta K_t} ,

dass er konstant bleibt wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t=\delta K_t} und somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=0}

dass er fällt, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t<\delta K_t} .

Analog lässt sich die Investitionsgleichung je Beschäftigten ausdrücken: Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t=K_t/L_t } , folgt aus der Quotientenregel Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=\frac{\dot{K}_{t} L_{t}-K_{t} \dot{L}_{t}}{L_{t}^{2}}=\frac{\dot{K}_{t}}{L_{t}}-\frac{K_{t}}{L_{t}} \frac{\dot{L}_{t}}{L_{t}} } (1.13)

Es folgt aus den Gleichungen (1.12) und (1.13) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=\frac{s_{K} Y_{t}-\delta K_{t}}{L_{t}}-\frac{K_{t}}{L_{t}} \frac{\dot{L}_{t}}{L_{t}}=s_{K} y_{t}-\delta k_{t}-n k_{t}=s_{K} y_{t}-(n+\delta) k_{t} } (1.14)

Aus Gleichung (1.14), der Entwicklung des Kapitalbestands je Beschäftigten über die Zeit, lassen sich weitere Schlüsse ziehen:

Erstens, der Kapitalstock je Beschäftigten bleibt konstant wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t=(n+\delta )k_t} : Demnach muss ein höheres Bevölkerungswachstum durch eine höhere Sparquote ausgeglichen werden. Passiert dies nicht, wird der Kapitalstock je Beschäftigten und somit die Produktion je Beschäftigten sinken, auch wenn gleichzeitig die Gesamtproduktion steigt.

Zweitens, in einer betrachteten Ökonomie mag zu Beginn eines beliebigen Beobachtungszeitraums Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} der Fall Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t\neq (n+\delta )k_t} gegeben sein. Egal von welchem Punkt aus die Ökonomie startet, sie wird bei fixen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } sowie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t>0} stets zum Gleichgewicht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=0} streben.

Drittens muss für die Sparquote Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K<1} gelten, da es sonst keinen Konsum (einschließlich Grundnahrungsmittel) gäbe. Sie kann also nicht beliebig erhöht werden.

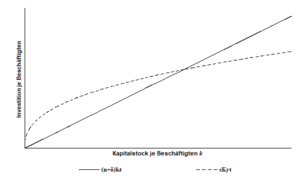

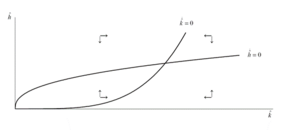

Abb. 1.3 veranschaulicht diese Zusammenhänge: Die Gerade zeigt jenes Brutto-Investitionsniveau je Beschäftigten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (n+\delta )k_t} , das erforderlich ist, um den Kapitalstock je Beschäftigten aufrecht zu erhalten. Die strichlierte Kurve zeigt das tatsächliche Brutto-Investitionsniveau Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t} : Ist es höher als das erforderliche Investitionsniveau, wird der Kapitalstock je Beschäftigten steigen, und vice versa – so lange, bis beide exakt gleich hoch sind.

Aus dem Fundament des neoklassischen Wachstumsmodells können bereits zwei Hauptergebnisse des Modells formuliert werden:

- Eine Erhöhung der Sparquote wird für eine gewisse Zeit das Wachstum erhöhen, bis die Ökonomie beim neuen Gleichgewichtspunkt angelangt ist. Um das Wachstum ab diesem Zeitpunkt wieder zu erhöhen, muss abermals die Sparquote erhöht werden. Da die Sparquote jedoch nicht den Wert eins erreichen kann, kann eine fortwährende Erhöhung der Sparquote nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Bleibt die Sparquote konstant, so hat sie auf die langfristige Wachstumsrate der Produktion je Beschäftigten keinen Einfluss.

- Die Sparquote bestimmt jedoch die Höhe des Produktionsniveaus: Eine höhere Sparquote führt langfristig zu einem höheren Niveau der Produktion je Beschäftigten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, damit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y} , die Produktion je Beschäftigten, wächst: Entweder erhöht sich die Kapitalintensität, d.h. dem Faktor Arbeit steht pro Einheit mehr Kapital zur Verfügung – dieses Szenario wurde soeben durchleuchtet. Oder die Arbeit wird selbst produktiver – dieses Szenario steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels.

Das Solow-Modell und seine Erweiterungen

Einen häufig angewendeten, nichtsdestoweniger speziellen Fall einer Produktionsfunktion, die die geforderten Bedingungen erfüllt, ist jene vom Typ Cobb-Douglas: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{1-\alpha}, \quad 0<\alpha<1 } (1.15)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha } die Elastizität des Produktionsfaktors Kapital, und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1-\alpha } die Elastizität des Produktionsfaktors Arbeit bezeichnet. Indem beide Seiten der Gleichung (1.15) durch den Faktor Arbeit dividiert werden, erhält man die Produktion je Beschäftigten (Arbeitsproduktivität oder einfach Produktivität): Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t}=\frac{Y_{t}}{L_{t}} \Rightarrow y_{t}=k_{t}^{\alpha} } (1.16)

Aus Gleichung (1.16) geht bereits hervor, dass unter Abstraktion anderer Einflüsse die Produktivität mit steigendem Kapitaleinsatz grundsätzlich steigt. Anders ausgedrückt zeigt Gleichung (1.16) nichts anderes, als dass mehr Maschinen menschliche Arbeit produktiver machen. Im Folgenden wird die Produktionsfunktion vom Typ Cobb-Douglas angewendet, um den langfristigen Verlauf einer Volkswirtschaft zu beschreiben.

Technologischer Fortschritt

Das vorige Kapitel endete mit der Feststellung, dass zur langfristigen Produktionssteigerung die Produktivität des Faktors Arbeit erhöht werden muss. Um dies zu veranschaulichen, kann die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion nun wie folgt angeschrieben werden: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{t} L_{t}\right)^{1-\alpha}, \quad 0<\alpha<1 } (1.17)

Die zusätzliche Variable Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_t} repräsentiert den technologischen Stand (das abstrakte Wissen) zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Diese allgemein verfügbare Technologie wächst mit konstanter Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} , daher gilt analog zum Bevölkerungswachstum Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{A}_{t}=g A_{t} } (1.18)

und folglich zu jedem beliebigen Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_{t}=A_{0} e^{g t} } (1.19)

Daraus folgt, dass die gesamte Produktion zum Zeitpunkt dargestellt werden kann als: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{0} e^{g t} L_{0} e^{n t}\right)^{1-\alpha} \Rightarrow Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{0} L_{0}\right)^{(1-\alpha)} e^{(1-\alpha)(g+n) t} } (1.20)

[CHART]

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, die Produktion je Beschäftigten in intensiver Form darzustellen: Erstens, beide Seiten aus Gleichung (1.17) werden durch den Faktor Arbeit dividiert, und man erhält die Produktion je Beschäftigten: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{L_{t}}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{-\alpha} A_{t}^{1-\alpha} \Rightarrow y_{t}=k_{t}^{\alpha} A_{t}^{1-\alpha} } (1.21)

Aus Gleichung (1.21) folgt eine weiteres Hauptergebnis des Solow-Modells: Es wurde bereits festgehalten, dass die Sparquote nicht beliebig erhöht werden kann. Nimmt man nun an, dass die Sparquote langfristig konstant ist, sich die Ökonomie im Gleichgewichtszustand Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_0=(n+\delta )k_0} befindet, und die allgemein verfügbare Technologie mit konstanter Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} wächst, so folgt daraus, dass die Produktion je Beschäftigten langfristig mit ebendieser Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} wächst. Dieses Wachstum wird als Steady-State-Wachstum oder Gleichgewichtswachstum bezeichnet.

Die zweite Möglichkeit zur Darstellung in intensiver Form besteht darin, beide Seiten aus Gleichung (1.17) durch die Variablen Arbeit und Technologie zu dividieren und auf diese Weise Produktion je Beschäftigten um den technologischen Fortschritt zu korrigieren. Es mag an dieser Stelle zunächst verwirren, die Technologie zuerst einzuführen, bloß um sie anschließend wieder herauszurechnen, doch wie noch zu sehen ist, vereinfacht es die folgenden Berechnungen; dargestellt wird die Produktion je effektiver Arbeitseinheit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{A_{t} L_{t}}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{-\alpha} A_{t}^{-\alpha} \Rightarrow \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha} } (1.22)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y} =Y_t/A_t L_t } den Output je effektiver Arbeitseinheit darstellt, während Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}=K/AL} den Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit bezeichnet. Man sieht, dass

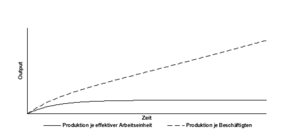

Gleichung (1.22) Gleichung (1.16) sehr ähnlich ist und kann nun festhalten, dass die Produktion je effektiver Arbeitseinheit in der langen Frist konstant bleibt. Dieser Zusammenhang wird in Abb. 1.4 veranschaulicht.

Kapital und Produktion im Zeitverlauf

Die Determinanten des Wachstums zeigen sich bei der weiteren Behandlung des Outputs je effektiver Arbeitseinheit. Analog zu Gleichung (1.12) gilt für die Gesamtwirtschaft unter Einbeziehung des technologischen Fortschritts: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t} } (1.23)

da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}_{t}=K_{t} /\left(A_{t} L_{t}\right)} folgen aus der Quotientenregel sowie der Produktregel Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}_{t}=\frac{\dot{K}_{t} A_{t} L_{t}-K_{t}\left(\dot{A}_{t} L_{t}+A_{t} \dot{L}_{t}\right)}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}=\frac{\dot{K}_{t}}{A_{t} L_{t}}-\frac{K_{t} \dot{A}_{t} L_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}-\frac{K_{t} A_{t} \dot{L}_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}} } (1.24)

Es folgt daher aus den Gleichungen (1.12), (1.21) und (1.24) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}_{t}=\frac{s_{K} f\left(K_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t}}{A_{t} L_{t}}-\frac{K_{t} \dot{A}_{t} L_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}-\frac{K_{t} A_{t} \dot{L}_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}=s_{K} \hat{y}_{t}-\delta k_{t}-g k_{t}-n k_{t}=s_{K} \hat{y}_{t}-(n+g+\delta) \hat{k}_{t} } (1.25)

Gleichung (1.25) besagt, dass die Veränderung im Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit die Differenz aus zwei Termen ist: Der linke Term, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}} , entspricht den Bruttoinvestitionen je effektiver Arbeitseinheit; der rechte Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (n+g+\delta ) \hat{k_t}} , entspricht den Investitionen, die nötig sind, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y_t}} konstant zu halten. Dies ist folglich dann der Fall, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}=(n+g+\delta ) \hat{k_t}} gilt. Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}\neq (n+g+\delta ) \hat{k_t}} gilt, so steigt der Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k_t}} , wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}>(n+g+\delta ) \hat{k_t}} , und umgekehrt. Dieser Prozess verläuft analog zum in Abb. 1.3 dargestellten Mechanismus, als die Ökonomie immer zum Schnittpunkt der beiden Kurven tendiert: Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}=(n+g+\delta ) \hat{k_t}} und somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}_{t}=0} gilt, befindet sich die Ökonomie im Steady-State.

Bei näherer Betrachtung der Produktionsfunktion je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha}} , wird deutlich, dass der Output je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State nicht wächst, sondern konstant bleibt. Was bedeutet das? Im Steady-State ist nicht die Produktion an sich, sondern die Produktion je effektiver Arbeitseinheit konstant. Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha}} folgt als Bedingung für den Steady-State Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{K} \hat{k}_{t}^{* \alpha}=(n+g+\delta) \hat{k}_{t}^{*} } (1.26)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k^*}} den Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State bezeichnet. Gleichung (1.26) lässt sich für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k^*}} ausdrücken und man erhält Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}^{*}=\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} } (1.27)

Aus der Produktionsfunktion in Gleichung (1.22) folgt daher Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}^{*}=\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.28)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y^*}} den Output je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State bezeichnet. Da der technologische Fortschritt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A} und die Bevölkerung (das Arbeitsangebot) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} mit den konstanten Raten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} bzw. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} wachsen, kann der Output im Steady-State zu jedem beliebigen Zeitpunkt dargestellt werden als Steady-State-Output je Beschäftigten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y^*} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t}^{*}=A_{t} \hat{y}^{*}=A_{0} e^{g t}\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.29)

und der gesamte Steady-State-Output Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y^*} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}^{*}=A_{t} L_{t} \hat{y}^{*}=A_{0} L_{0} e^{(g+n) t}\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.30)

Die Gleichungen (1.28), (1.29) und (1.30) verdeutlichen die Hauptaussagen des Solow-Modells:

- Eine Erhöhung der Sparquote wirkt sich positiv auf das Outputniveau aus, hat aber langfristig keine Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum.

- Eine höhere Bevölkerungswachstumsrate wirkt sich positiv auf den gesamten Output, aber negativ auf den Output je Beschäftigten aus.

- Die Rate des technologischen Fortschritts wirkt sich positiv auf den gesamten Output sowie den Output je Beschäftigten aus.

Das langfristige Wachstum je Beschäftigten ist letztlich identisch mit der Rate des technologischen Fortschritts – dies ist in Gleichung (1.29) zu erkennen. Tatsächlich erscheint es auch intuitiv einleuchtend, dass die Zunahme des allgemeinen Wissens dafür gesorgt hat, dass der Lebensstandard in unseren Breiten um ein Vielfaches höher ist als noch vor 100 Jahren. Vieles von dem, womit wir uns heute beruflich beschäftigen, war vor einigen Generationen noch unbekannt, oder zumindest in dieser Form noch nicht bekannt. Darüber hinaus bietet das Wissen als Determinante von Produktion und Wachstum auch eine Erklärung für die weltweiten Unterschiede im Lebensstandard: Wenn technologischer Fortschritt für die Erhöhung der Produktivität im Zeitverlauf innerhalb einer Ökonomie verantwortlich ist, so folgt daraus, dass Unterschiede hinsichtlich des Zugangs zu Technologie zwischen Ökonomien zwangsläufig zu unterschiedlich hoher Produktivität führen. Anders formuliert sind weltweite Disparitäten beim BIP zumindest auch eine Folge unterschiedlicher Bestände an Wissen und seiner Anwendung. Durch die Implementierung des Wissens als Produktionsfaktor bietet das Solow-Modell eine plausible Erklärung für weltweite Disparitäten der wirtschaftlichen Entwicklung.

Darüber hinaus ist das Solow-Modell in der Lage, einen langfristigen Wachstumspfad mit dem Phänomen temporärer Schwankungen zu verbinden. Wie in Abb. 1.1 am Beispiel Österreich veranschaulicht, kann das Wachstum in einzelnen Perioden zwar zum Teil recht erheblichen konjunkturellen Einfluss unterliegen, welche von der jeweiligen Wirtschaftspolitik oder äußeren Faktoren abhängig sind. Langfristig befindet sich die Wirtschaft jedoch offensichtlich auf einem bestimmten Wachstumspfad. Selbst wenn die Wirtschaft schwer erschüttert wird und ein großer Teil des Kapitalstocks etwa durch einen Krieg vernichtet wird, kehrt sie zum Gleichgewichtswachstum zurück. Wie in Abb. 1.3 zu sehen, gilt bei konstanter Sparquote während der Übergangsphase Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t>(n+\delta )k_t} , und die Ökonomie weist in dieser Zeit ein relativ hohes Wachstum auf. Auf diese Weise ist das Solow-Modell auch in der Lage, das hohe Wirtschaftswachstum in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg zu erklären („Wirtschaftswunderjahre“).

Das Solow-Modell wird recht häufig dafür kritisiert, dass es zwar die Bedeutung des technologischen Fortschritts veranschaulicht, aber keine Antwort auf die Frage gibt, wie dieser technologische Fortschritt entsteht. [15] Ein weiteres Problem ergibt sich beim Versuch einer Quantifizierung des ursprünglichen Solow-Modells. Ein Unterschied um das Zehnfache beim BIP je Arbeitseinheit ist nicht ungewöhnlich bei Vergleichen sowohl im Raum wie über die Zeit. Ein zehnfacher Unterschied in Bezug auf Arbeitsproduktivität bedingt im Solow-Modell jedoch einen Unterschied von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10^{1 / \alpha} )} bei der Kapitalausstattung – bei der üblichen Annahme von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha \approx 1/3} ergibt sich daraus eine Kapitalausstattung je Arbeitseinheit um das Tausendfache. Das Verhältnis Kapital-Output mag sowohl über die Zeit wie in verschiedenen Ökonomien ganz erheblich variieren, derart gigantische Unterschiede sind jedoch empirisch nicht haltbar.

Ein zweites Problem der Quantifizierung ergibt sich bei Vergleichen um die Welt. Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha \approx 1/3} ergibt sich weiter, dass eine Differenz beim Output je Arbeiter um das Zehnfache eine Differenz bei der Grenzproduktivität des Kapitals um das Hundertfache bedingt. Im Kontext ganzer Volkswirtschaften folgt, dass da, wo bereits viel Kapital vorhanden ist, der Grenzertrag einer weiteren Einheit die Gesamtproduktion relativ wenig erhöhen wird – und umgekehrt da, wo noch wenig Kapital vorhanden ist, eine weitere Einheit sehr viel Ertrag bringt. Folglich wäre eine rege Investitionstätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern zu erwarten, während Industrieländer eher unattraktiv für Investoren wären: Aus Gleichung (1.7)

und der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion aus Gleichung (1.15) ergibt sich als erwarteter Gewinn einer zusätzlichen Einheit Kapital zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} : Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial K_{t}}=\alpha K_{t}^{\alpha-1} L_{t}^{1-\alpha}=\alpha\left(\frac{L_{t}}{K_{t}}\right)^{1-\alpha}>0 } (1.31)

Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha <1} gilt, ist die der erwartete Gewinn (rate of return) eindeutig positiv. Ein nochmaliges Ableiten der Produktionsfunktion zeigt, dass dieser zusätzliche Produktionsgewinn je Einheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} umso kleiner wird, je größer Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} ist: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial^{2} Y_{t}}{\partial K_{t}^{2}}=\alpha(\alpha-1) K_{t}^{\alpha-2} L_{t}^{1-\alpha}<0 } (1.32)

Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha <1} folgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha -1<0} , somit ist die Beziehung eindeutig negativ. Anders gesagt: Unter sonst identischen Bedingungen ist es reizvoller dort zu investieren, wo es noch verhältnismäßig wenig Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} gibt. Es ist eines der Hauptmerkmale der neoklassischen Theorie, dass die Grenzproduktivität Kapitalströme lenken wird, und zwar dorthin, wo es am produktivsten tätig sein wird. Daraus folgt, dass neue Fabriken, Bürogebäude und andere Investitionsgüter tendenziell eher dort entstehen sollten, wo es noch verhältnismäßig wenig davon gibt. Kapital ist stets auf der Suche nach höheren Renditen und wird daher – wenn man es lässt – dorthin wandern, wo es diese erwartet. Folglich würde man eine Wanderung vom Zentrum in die Peripherie erwarten, d.h. von den wohlhabenden, reichlich mit Kapital ausgestatteten Industriestaaten in die Schwellen- und Entwicklungsländer; ein solcher Prozess lässt sich in der Realität bis zu einem gewissen Grad tatsächlich beobachten. Die meisten Investitionen finden jedoch in den Zentren statt, die meisten grenzüberschreitenden Kapitalströme haben ihr Ursprungs- wie Zielland innerhalb der Industriestaaten. Wie im Folgenden gezeigt wird, kann die Einführung einer zweiten Kapitalform – des Humankapitals – erklären, warum auch fortgeschrittene Ökonomien mit hohem Sachkapitalbestand attraktiv für weitere Sachkapitalinvestitionen sind.

Die Rolle des Humankapitals

Robert Lucas hat 1990 [16] mehrere mögliche Erklärungen diskutiert, warum Kapital nicht in jenem Ausmaß von Industrie- in Schwellenländer fließt, wie man es aus der neoklassischen Theorie erwarten würde. [17] Neben (damals weit verbreiteten) Einschränkungen und Verboten von Kapitalexporten und -importen sowie Unterschieden beim Zugang zu Technologie ist es insbesondere eine Neuinterpretation des Begriffs Kapital, die sich als Erklärung anbietet. Spätestens seit den 1970er-Jahren hat sich innerhalb der Industriestaaten die Ausbildung der Arbeitskräfte als bedeutender Wirtschaftsfaktor gezeigt – und seither in ihrer Bedeutung eher noch zugenommen. So gesehen bleibt die Ausstattung mit Kapital entscheidend für das Produktionsniveau, doch ist mit „Kapital“ nun nicht mehr ausschließlich Sachkapital in Form von Maschinen und Ausrüstung, sondern auch Humankapital in Form von Ausbildung, Erfahrung und Fertigkeiten des Faktors Arbeit gemeint.

N. Gregory Mankiw, David Romer und David N. Weil [18] haben kurz nach Lucas’ Beitrag Solows Modell erweitert, indem sie das Humankapital als zusätzlichen Faktor in die Produktionsfunktion aufnehmen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha} H_{t}^{\beta}\left(A_{t} L_{t}\right)^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha>0, \quad \beta>0, \quad \alpha+\beta<1 } (1.33)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_t} den Bestand an Humankapital zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} darstellt. Humankapital ist dabei definiert als die Gesamtheit der Fähigkeiten, der Erfahrung und des Wissens aller Arbeiter in einer Ökonomie. Alle anderen Variablen sind wie bisher definiert: Der aggregierte Output einer Ökonomie zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} ist folglich eine Funktion der Variablen Sachkapital Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} , Humankapital Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_t} und effektiver Arbeit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_t \partial } . Die in Gleichung 1.16 ausgedrückten Bedingungen für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha } und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta } stellen sicher, dass die Annahme konstanter Skalenerträge nach wie vor erfüllt ist.

Die Dynamik des Modells folgt für Arbeit und Technologie den in den Gleichungen (1.10) und (1.18) dargestellten Prozessen. Für Sachkapital gilt in Analogie zu Gleichung (1.23) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, H_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t}=s_{K} Y_{t}-\delta K_{t} } (1.34)

Durch die Aufnahme einer zweiten Form von Kapital wird nun eine zweite Kapitalakkumulationsgleichung benötigt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{H}_{t}=s_{H} f\left(K_{t}, H_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta H_{t}=s_{H} Y_{t}-\delta H_{t} } (1.35)

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_H} jenen Anteil der Produktion darstellt, der für Neuinvestitionen in Humankapital aufgewendet wird; mit anderen Worten entspricht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_H Y_t} den Aufwendungen für das Ausbildungssystem zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Der Einfachheit zuliebe wird außerdem unterstellt, dass Humankapital mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } dieselbe Abschreibungsrate aufweist wie das Sachkapital. Trotz dieser Gemeinsamkeiten bei der Modellierung ist Humankapital nicht einfach als zweite Form von Kapital zu verstehen, vielmehr nimmt es eine Doppelrolle ein: Einerseits folgt auf Investitionen in der Gegenwart ein höherer Output in der Zukunft, und wie beim Sachkapital muss zur Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Niveaus permanent ein gewisser Anteil reinvestiert werden. Andererseits ist das Humankapital in den Arbeitern verkörpert: Der durchschnittliche Arbeiter stellt nun für die Produktion sowohl eine Einheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} plus eine gewisse Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H} bereit. Somit wird zwar einerseits der Anteil des Einkommens, das an beide Arten Kapital geht, vergrößert. Andererseits ist das Humankapital Teil der Arbeit und wird folglich als Lohn ausbezahlt.

Das gesamte Lohnaufkommen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} beträgt somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W_{t}=L_{t} w_{t}=L_{t} \frac{\partial Y_{t}}{\partial L_{t}}+H_{t} \frac{\partial Y_{t}}{\partial H_{t}} } (1.36)

während der Gewinnsatz zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} unverändert bleibt und der Beziehung in Gleichung (1.7) mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t=\partial Y_t/\partial K_t} folgt. Analog zu Gleichung (1.22) können wiederum beide Seiten der Produktionsfunktion in Gleichung (1.35) durch effektive Arbeit dividiert werden, und man erhält so die Produktion je effektiver Arbeitseinheit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\frac{Y_{t}}{A_{t} L_{t}} \Rightarrow \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha} \hat{h}_{t}^{\beta} } (1.37)