Angewandte Mikroökonomik - Gesamt

Sascha Sardadvar studierte Volkswirtschaft an der Universität Wien, der FU Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in regional- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und habilitierte sich im Sommer 2015 im Fach Economic Geography and Regional Science. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Empirie regionalen Wirtschaftswachstums, Ursachen und Auswirkungen interregionaler Arbeitsmigration sowie Fragen der Innovationsökonomik.

Grundzüge der Spieltheorie

Was ist ein Spiel?

Spieltheorie ist eine Möglichkeit, strategische Interaktionen formal darzustellen und damit Informationen zu den Handlungen einzelner Individuen, die mit strategischen Entscheidungen konfrontiert sind, abzuleiten. Strategische Entscheidungen sind solche, die die Aktionen anderer beeinflussen beziehungsweise durch diese selbst beeinflusst werden. Ist dies der Fall, so findet zwischen den Agenten strategische Interaktion statt.

Die Entscheidungssituation wird in einem „Spiel“ dargestellt. Elemente eines Spiels umfassen (1) die Spieler, (2) den Strategienraum, aus dem die Spieler eine Aktion wählen können, und (3) die Auszahlungsstruktur, d.h. der „Gewinn“, den jeder Spieler zu erwarten hat, gegeben eine bestimmte Kombination aus Strategien wird gewählt. Außerdem von Bedeutung ist die zeitliche Abfolge der Entscheidungen der Spieler. Spieler können entweder simultan (dann spricht man von einem „statischen Spiel“) oder nacheinander („dynamisches Spiel“) entscheiden. Im Fall eines dynamischen Spiels entscheidet Spieler 2 sich erst dann für eine Aktion, nachdem er die Strategie von Spieler 1 beobachtet hat. Im Folgenden werden wir uns sowohl mit statischen als auch mit dynamischen Spielen auseinandersetzen und unterschiedliche Lösungskonzepte kennenlernen.

Statische Spiele

Ein statisches Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Spieler simultan für eine Aktion entscheiden. D.h., wenn Spieler 2 seine Entscheidung trifft, weiß er nicht, welche Entscheidung sein Gegenspieler, Spieler 1, trifft. Ein solches Spiel wird oft in der „Normalform“ dargestellt. Angenommen, das Spiel hat zwei Spieler, welche aus zwei möglichen Strategien wählen können. Ein solches Spiel wird wie in jener Tabelle dargestellt:

| Spieler 2 | |||

|---|---|---|---|

|

|

|

Links | Rechts |

| Spieler 1 | Oben | OL1, OL2 | OR1, OR2 |

|

|

Unten | UL1, UL2 | UR1, UR2 |

Die Normalform eines Spieles

In diesem Spiel gibt es zwei Spieler, Spieler 1 und Spieler 2. Spieler 1 hat zwei Strategien zur Auswahl. Er kann entweder die Aktion „oben“ oder die Aktion „unten“ wählen. Spieler 2 auf der anderen Seite kann sich für „rechts“ oder „links“ entscheiden. Die Auszahlungsmatrix stellt außerdem die Auszahlungen (meist wird dies durch Zahlen dargestellt, die Auszahlung bezieht sich also zum Beispiel auf den monetären Nutzen) der Spieler bei jeder möglichen Kombination von gewählten Aktionen dar. Wenn zum Beispiel Spieler 1 „oben“ und Spieler 2 „links“ wählt, so bekommt Spieler 1 die Auszahlung „OL1“ und Spieler 2 „OL2“.

Das Gefangenendilemma

Das „Gefangenendilemma“ ist eines der bekanntesten Probleme aus der Spieltheorie. In diesem Spiel werden zwei Räuber von der Polizei festgenommen. Allerdings liegen zu wenige Beweise vor, die Räuber des Vergehens zu überführen, daher werden sie – getrennt voneinander – verhört. Beide Räuber haben entweder die Möglichkeit zu gestehen oder nichts zu sagen; diese zwei Möglichkeiten entsprechen dem Strategienraum der Räuber. Dieser sieht wie folgt aus:

- Wenn beide gestehen, so können sie des Überfalls überführt werden und müssen im Anschluss eine Haftstrafe von jeweils 6 Jahren verbüßen. Gesteht nur einer der Räuber die Tat, so kann mit diesem Geständnis dem anderen Räuber die Tat nachgewiesen werden, der gestehende Räuber kommt – als Belohnung für seine Kooperationswilligkeit – frei (0 Jahre). Der von seinem Kollegen belastete Räuber muss dann, da er nicht kooperationswillig war, 12 Jahre in Haft verbringen. Sollten beide Räuber Stillschweigen bewahren, so kann ihnen nur ein geringfügiges Vergehen angelastet werden (z.B. unerlaubtes Tragen einer Feuerwaffe) und sie bekommen eine Gefängnisstrafe von je 1 Jahr.

| Räuber 2 | |||

|---|---|---|---|

|

|

|

Gestehen | Nicht gestehen |

| Räuber 1 | Gestehen | -6, -6 | 0, -12 |

|

|

Nicht gestehen | -12, 0 | -1, -1 |

Das Gefangenendilemma

Die Darstellung des Gefangenendilemma in der Normalform ist in oberer Tabelle zu sehen. Da die Jahre, die ein Räuber im Gefängnis verbringen muss, eine negative Auszahlung darstellen (Jahre in Freiheit), werden sie als negative Zahlen dargestellt.

Lösungskonzept: iteratives Eliminieren dominierter Strategien

In der Spieltheorie untersucht man das Entscheidungsverhalten von Individuen, d.h., man möchte herausfinden, wie sich Individuen beziehungsweise Entscheidungsträger in gewissen Situationen, in denen strategische Entscheidungen vonnöten sind, rational verhalten. Im Folgenden werden wir uns mit Lösungskonzepten auseinandersetzen, mittels derer wir die Frage „Welche Aktionen werden die Entscheidungsträger wählen?“ beantworten können.

Eine erste Möglichkeit herauszufinden, wie sich die Entscheidungsträger verhalten, liegt in der Betrachtung dominanter beziehungsweise dominierter Strategien. Eine stark (= strikt) dominante Strategie ist eine Strategie, die immer bevorzugt wird, egal welche Aktion der andere Spieler wählt. Demgegenüber ist eine stark (= strikt) dominierte Strategie eine, die unter keinen Umständen gewählt wird. Von schwach dominanten Strategien spricht man, wenn die Strategie eine zumindest gleich hohe Auszahlung bringt (bzw. schwach dominiert bei maximal gleich hoher Auszahlung). Der Unterschied zwischen stark und schwach dominant/dominiert ist v.a. bei gleich hohen Auszahlungen relevant, in diesem Fall ist ein Spieler indifferent.

Um dieses Konzept zu veranschaulichen, betrachten wir noch einmal das Gefangenendilemma aus Sicht von Räuber 1:

- Er hat die Möglichkeit, aus zwei Strategien zu wählen, „gestehen“ oder „nicht gestehen“. Angenommen, Räuber 2 wählt die Aktion „gestehen“. In diesem Fall würde Räuber 1, wählte er „gestehen“, 6 Jahre im Gefängnis verbringen, während er, sollte er sich für „nicht gestehen“ entscheiden, 12 Jahre verbüßen müsste - wählt Räuber 2 „gestehen“, so ist es für Räuber 1 am besten, ebenfalls zu gestehen (da er dann nur 6 statt von 12 Jahren im Gefängnis verbringen muss).

- Wie stellt sich die Situation nun dar, wenn Räuber 2 sich für die Aktion „nicht gestehen“ entscheidet? In diesem Fall würde Räuber 1, sollte er sich für „gestehen“ entscheiden, 0 Jahre Gefängnis erhalten. Sollte er sich hingegen für „nicht gestehen“ entscheiden, müsste er 1 Jahr in Gefangenschaft verbringen. Auch in diesem Fall ist es also im Interesse von Räuber 1 die Aktion „gestehen“ zu wählen.

Da Räuber 2 mit denselben Auszahlungen konfrontiert ist, gilt für ihn das gleiche Ergebnis. Im Gefangenendilemma ist also „gestehen“ für beide Seiten die dominante Strategie. Das ist das relevante Ergebnis des Gefangenendilemmas: Wofür auch immer sich der andere Spieler entscheidet, der Entscheidungsträger wählt „gestehen“. Obwohl offensichtlich ist, dass das kollektiv beste Ergebnis erzielt würde, wenn beide Spieler „nicht gestehen“ wählen, kommt dieses Ergebnis nicht zustande: Jeder Spieler ist für sich besser daran, wenn er „gestehen“ wählt. [1]

Wir haben nun mit der Theorie dominanter Strategien dieses Spiel gelöst. Da „gestehen“ für beide Räuber die dominante Strategie ist, werden sie beide diese wählen. Der Spielausgang ist also durch („gestehen“, „gestehen“) gegeben, und beide Räuber werden jeweils 6 Jahre im Gefängnis verbringen.

|

|

|

|

Spieler 2 |

|

|

|

|

Links | Mitte | Rechts |

| Spieler 1 | Oben | 3, 2 | 3, 4 | 2, 3 |

|

|

Unten | 2, 5 | 2, 3 | 4, 2 |

Beispiel zum iterativen Eliminieren dominierter Strategien

Die obere Tabelle veranschaulicht ein weiteres Spiel, in dem dieses Lösungskonzept zur Anwendung kommt. Das besprochene Lösungskonzept schlägt zur Lösung eines solchen Spieles vor, die dominierten Strategien zu eliminieren, da diese bei rationalem Verhalten nie gewählt werden würden. Betrachten wir Spieler 2. Wenn Spieler 1 „oben“ wählt, so ist es für Spieler 2 am besten, „Mitte“ zu wählen. Wählt Spieler 1 „unten“, so ist es optimal für Spieler 2, „links“ zu wählen. Dementsprechend wird Spieler 2 nie die Strategie „rechts“ wählen, egal welche Aktion Spieler 1 wählt - sie ist durch die beiden anderen Strategien dominiert.

|

|

|

Spieler 2 |

|

|

|

|

Links | Mitte |

| Spieler 1 | Oben | 3, 2 | 3, 4 |

|

|

Unten | 2, 5 | 2, 3 |

Beispiel nach erster Eliminierung

Da Spieler 1 bekannt ist, dass Spieler 2 niemals „rechts“ wählen wird, verkürzt sich nach Eliminierung dieser irrelevanten Alternative wie in der oberen Tabelle dargestellt. Betrachten wir nun das Entscheidungsproblem von Spieler 1. Wenn Spieler 2 „links“ wählt, so ist es für Spieler 1 am besten „oben“ zu wählen. Auch wenn Spieler 2 „Mitte“ wählt, ist „oben“ die bessere Alternative für Spieler 1. Demnach ist „unten“ also eine dominierte Strategie für Spieler 1. Da Spieler 2 dies voraussieht, stellt sich das Spiel wie in folgender Tabelle dar (die Strategie „unten“ wird eliminiert):

|

|

|

Spieler 2 |

|

|

|

|

Links | Mitte |

| Spieler 1 | Oben | 3, 2 | 3, 4 |

Beispiel nach zweiter Eliminierung

Spieler 2 hat nun die Wahl zwischen einer Auszahlung von 2 beziehungsweise 4 und wird demnach die Aktion „Mitte“ wählen. Das Gleichgewicht in dem Spiel ist also durch („oben“, „Mitte“) gegeben. Die Spieler erhalten die Auszahlungen (3, 4). So wird durch das iterative Eliminieren möglich, den Ausgang eines strategischen Spiels vorauszusagen.

Diskussion

Spiele, die dem Gefangenendilemma gleichen und mit diesem gelöst werden können, treten in vielen Situationen auf. Ein besonders markantes Beispiel dafür ist das atomare Wettrüsten, welches während des Kalten Krieges zwischen der UdSSR und den USA stattfand. Die Angst angegriffen zu werden, führte zur ständigen Aufrüstung. Das wünschenswerte Gleichgewicht in dieser Situation wäre beidseitige Abrüstung und damit einhergehend das Einsparen vieler Ressourcen und nuklearer Unfälle gewesen. Ein Atomkrieg hätte jedoch eine noch größere negative Auszahlung mit sich gebracht (gewissermaßen unendlich). Zwar war das Spiel nicht statisch, aber so lange nicht völlig abgerüstet würde, war man selbst stets besser daran, aufzurüsten. Nur die Pattstellung durch maximale atomare Abschreckung minimierte die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweils andere Seite den atomaren Erstschlag durchführen würde. [2]

Somit können Gleichgewichte, die aus Gefangenendilemma-ähnlichen Situationen resultieren, ineffizient insofern sein, dass mindestens ein Spieler bessergestellt werden könnte, ohne den anderen schlechter zu stellen. Im Falle der oben beschriebenen Situationen wären sogar alle Spieler bei einem Ausgang des Spieles („nicht gestehen“, „nicht gestehen“), bessergestellt. Das Ergebnis sieht jedoch möglicherweise anders aus, wenn dasselbe Spiel wiederholt gespielt wird, die Räuber also immer wieder aufeinandertreffen.

Lösungskonzept: Nash-Gleichgewicht

Das obige Lösungskonzept ist zwar sehr hilfreich, allerdings werden wir oft auf Situationen stoßen, in denen keine Strategie dominiert ist und die optimale Strategie damit von der Aktion des Gegenübers abhängt. Können wir auch in einem solchen Fall eine Vorhersage über den Ausgang eines Spieles treffen? Dies ist möglich mit einem weiteren Lösungskonzept, dem Konzept des Nash-Gleichgewichtes.

|

|

|

Ehefrau |

|

|

|

|

Fußball | Theater |

| Ehemann | Fußball | 2, 1 | 0,0 |

|

|

Theater | 0,0 | 1,2 |

Der Kampf der Geschlechter

Die obere Tabelle zeigt das Spiel „Kampf der Geschlechter“, das auf einer alltäglichen Konfliktsituation basiert. Ein Ehepaar möchte etwas gemeinsam unternehmen, hat aber verschiedene Präferenzen: Er geht lieber zu einem Fußballspiel, sie ins Theater. Beide Ehepartner begleiten jedoch lieber ihren Gatten / ihre Gattin, als gar nichts zu unternehmen. In diesem Fall gibt es keine dominierte Strategie. Im Falle, dass die Frau „Theater“ wählt, bevorzugt auch der Mann „Theater“, und vice versa beim Fußballspiel.

Um in diesem Spiel ein Gleichgewicht zu identifizieren, arbeitet man mit dem Konzept der Methode der Besten-Antwort-Korrespondenz. Dabei findet man die „beste Antwort“ beider Spieler auf die möglichen Strategien des jeweils anderen und markiert diese; in nachfolgender Tabelle wird dies durch Unterstreichen durchgeführt.

|

|

|

Ehefrau |

|

|

|

|

Fußball | Theater |

| Ehemann | Fußball | 2, 1 | 0,0 |

|

|

Theater | 0,0 | 1,2 |

Nash-Gleichgewichte im Kampf der Geschlechter

Ein Nash-Gleichgewicht tritt dann auf, wenn beide Spieler beste Antworten auf die Strategie des jeweils anderen wählen, also in dem Punkt, an dem zwei unterstrichene Auszahlungen in einem Matrixelement aufeinandertreffen. In dem Kampf der Geschlechter sind also die beiden Strategiepaare (Fußball, Fußball) und (Theater, Theater) Nash-Gleichgewichte. Ein Nash-Gleichgewicht wird als Gleichgewicht bezeichnet, da in einem solchen beide Spieler keinen Anreiz haben, (einseitig) abzuweichen, d.h., einseitig eine andere als die Gleichgewichtsstrategie zu wählen. Anders formuliert kann sich kein Spieler, gegeben der Aktion seines Gegenübers, verbessern, indem er eine andere Strategie wählte. Wenn im konkreten Fall die Ehefrau zuerst den Vorschlag macht, besteht das Gleichgewicht (Theater, Theater). Keiner der Ehepartner hat ein Interesse daran, abzuweichen, da dann die Auszahlung niedriger wäre, indem das Ehepaar gar nichts unternehmen würde.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass ein Gleichgewicht in dominanten Strategien immer ein Nash-Gleichgewicht ist, dies allerdings umgekehrt nicht gilt. Das Konzept des Nash-Gleichgewichtes ist also ein „schwächeres“ als das des Gleichgewichtes in dominanten Strategien. Es ermöglicht, Gleichgewichte auch in Spielen zu finden, in denen keine Strategien dominiert sind, und damit gewisse Vorhersagen über den Ausgang in einer solchen Situation abzugeben.

Somit gibt es nicht immer ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht. Im obigen Beispiel des Kampfes der Geschlechter etwa sind beide Strategiepaare (Fußball, Fußball) und (Theater, Theater) Nash-Gleichgewichte. In einem solchen Fall können wir mit Hilfe der Spieltheorie nur eine Aussage darüber treffen, dass eines dieser Gleichgewichte auftreten wird; welches der beiden gewählt wird, kann jedoch nicht vorausgesagt werden. D.h., im Falle des Nash-Gleichgewichts-Konzeptes kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie die Spieler zu einem Gleichgewicht kommen, nur dass, sobald die Spieler sich im Gleichgewicht befinden, dieses stabil ist (da keiner der Spieler einen Anreiz hat, einseitig abzuweichen). Um das Gleichgewicht zu erreichen, werden häufig Koordinationsmechanismen benötigt (zum Beispiel ein Telefonanruf im Kampf der Geschlechter). Wenn bspw. internationale Abkommen geschlossen werden, so müssen diese, um stabil zu sein, Nash-Gleichgewichte darstellen. Der Koordinationsmechanismus ist in diesem Fall durch internationale Konferenzen, auf welchen die Details der Abkommen ausgehandelt werden, gegeben. Sobald ein solches Abkommen in Kraft tritt, d.h. alle Teilnehmer auf das Nash-Gleichgewicht koordiniert sind, hat kein einzelner Teilnehmer mehr einen Anreiz, abzuweichen – das Abkommen ist also stabil.

Dynamische Spiele

Bis jetzt wurden nur statische Spiele betrachtet – eine Möglichkeit, die Dimension Zeit in ein Spiel zu inkorporieren, ist es, die Spieler nacheinander (nicht: simultan) entscheiden zu lassen. Hierbei handelt es sich um sequenzielle Spiele. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Spieler ein simultanes Spiel mehrere Male hintereinander spielen zu lassen. In diesem Fall handelt es sich um wiederholte Spiele.

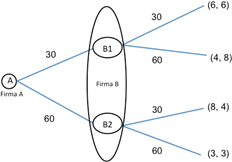

Der Zusammenhang zwischen sequenziellen und simultanen Spielen: Das Lösungskonzept der Rückwärtsinduktion

In einem sequenziellen Spiel ist die zeitliche Abfolge von großer Bedeutung. Betrachten wir dafür ein Spiel, welches zuerst als simultanes Spiel und darauffolgend als sequenzielles Spiel gespielt wird. Die Spielmatrix, welche sich auf das simultane Spiel bezieht, stellt sich wie in nachfolgender Tabelle dar:

|

|

|

Spieler 2 |

|

|

|

|

Links | Rechts |

| Spieler 1 | Oben | 1, 9 | 1,9 |

|

|

Unten | 0,0 | 2,1 |

Beispiel für ein simultanes Spiel

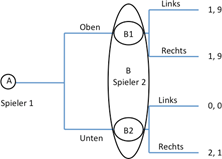

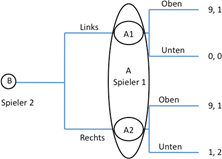

In obigem Spiel sind die Beste-Antwort-Strategien analog zum vorigen Abschnitt markiert. Wie man sehen kann, gibt es in diesem simultanen Spiel zwei Nash-Gleichgewichte: (oben, links) und (unten, rechts). Wie ändert sich die Voraussage für den Spielausgang, wenn das gleiche Spiel sequenziell gespielt wird? Angenommen, Spieler 1 entscheidet sich zuerst für eine Aktion. Spieler 2 reagiert danach. Diese Situation lässt sich in einem Spielbaum wie in nachfolgender Abbildung darstellen:

Im abgebildeten Spielbaum ist jeder Punkt, an dem ein Spieler eine Entscheidung trifft (Entscheidungspunkte), markiert. Als Lösungskonzept kommt die Rückwärtsinduktion zur Anwendung. Dabei wird das Spiel von hinten aufgerollt, d.h., man betrachtet zuerst die letzte Entscheidung des Spieles und arbeitet sich dann nach vorne.

Der letzte Entscheidungspunkt in der oberen Abbildung ist Punkt B. In diesem Punkt entscheidet sich Spieler 2 zwischen den beiden potenziellen Aktionen „links“ und „rechts“. Sollte er sich an Punkt B1 befinden – was dann der Fall ist, wenn sich Spieler 1 in der Runde davor für „oben“ entschieden hat – dann ist für Spieler 2 irrelevant, ob er links oder rechts wählt – er erhält in beiden Fällen eine Auszahlung im Wert von 9. Sollte er sich an dem Punkt B2 befinden, so wird er rechts wählen, da 1 größer ist als 0. Somit ist klar, dass Spieler 2 in jedem Fall rechts wählen wird, da die Auszahlung entweder gleich oder größer ist als bei der Wahl „links“.

Mit diesem Wissen gehen wir nun nach vorne im Spielablauf, zur Entscheidung von Spieler 1 im Entscheidungspunkt A. Er weiß, wie Spieler B auf seine Entscheidung reagieren wird und trifft mit diesem Wissen seine eigene Entscheidung. D.h., Spieler 1 hat die Wahl zwischen einer Auszahlung von 1, wenn er „oben“ wählt und 2, wenn er „unten“ wählt. Somit ist klar, dass Spieler 1 „unten“ wählen wird und der Spielausgang durch das Aktionenpaar (unten, rechts) gegeben und die damit einhergehenden Auszahlungen sind (2, 1).

Bei dem Lösungskonzept der Rückwärtsinduktion geht man von dem Konzept der „common rationality“ aus, d.h., man nimmt an, dass alle Spieler rational handeln und dies auch voneinander wissen. Im obigen Beispiel handelt Spieler B rational, in dem er an Entscheidungspunkt B1 indifferent zwischen „links“ und „rechts“ ist und an Entscheidungspunkt B2 „rechts“ wählt. Spieler A wiederum weiß, dass Spieler B rational handelt und baut darauf seine eigene Entscheidung auf. D.h., er betrachtet das verkürzte Spiel, welches für ihn tatsächlich relevant ist, wie in folgender Abbildung dargestellt.

Gegeben, Spieler 1 ist tatsächlich mit diesem Spiel konfrontiert, ist es offensichtlich, dass er sich für die Aktion „unten“ entscheiden wird, da diese ihm eine höhere Auszahlung sichert. Durch die Integration einer Zeitdimension gelangen wir nun also zu einer konkreten Vorhersage für den Ausgang dieses Spieles.

Das Ultimatum-Spiel

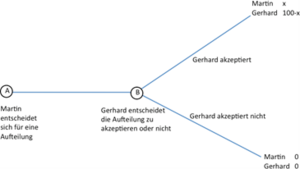

Ein oft zitiertes Beispiel für ein sequenzielles Spiel ist das sogenannte Ultimatum-Spiel. Martin soll 100 Euro zwischen sich selbst und einem zweiten Spieler, Gerhard, aufteilen. Der Spielverlauf gibt vor, dass Martin zuerst über die Aufteilung der 100 Euro entscheidet. Er macht damit ein Angebot an Gerhard, welcher dieses Angebot im nächsten Schritt annehmen oder ablehnen kann. Nimmt er es an, so werden die 100 Euro gemäß Martins Angebot aufgeteilt. Lehnt er es ab, so bekommen beide Spieler kein Geld und die 100 Euro gehen verloren (oder zurück an den Spielleiter). Der Spielbaum des Ultimatum-Spiels ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Dieses Spiel lässt sich nicht in simultaner Form darstellen, da Martins Strategienraum sehr groß ist. Er kann sich in dem Spiel nicht nur zwischen zwei alternativen Aktionen entscheiden, sondern kann eine Aufteilung von 0 bis 100 wählen. Er hat also, wenn man annimmt, dass er runde Beträge angeben muss, die Auswahl aus 101 möglichen Aktionen.

Auch dieses Spiel lösen wir wieder mit Hilfe der Rückwärtsinduktion. In der letzten Entscheidungsstufe entscheidet Gerhard zwischen 0 Euro, wenn er Martins Angebot ablehnt, und (100 - x) Euro, wenn er es annimmt, wobei x dem Anteil entspricht, den Martin vorgeschlagen haben wird, selbst zu behalten. Demnach wird er in dieser Stufe jedes Angebot von Martin akzeptieren, welches ihm eine Auszahlung von mehr als 0 Euro sichert, da jede dieser Auszahlungen größer ist, als gar nichts zu bekommen. Martin, als rationaler Spieler, antizipiert dieses Verhalten und wird – nachdem er, um seine eigene Auszahlung zu maximieren, Gerhards Anteil möglichst klein halten muss – Gerhard nur 1 Euro anbieten und demnach 99 Euro für sich selbst behalten. Dies ist also der Ausgang des Ultimatum-Spiels: In der ersten Stufe bietet Martin Gerhard 1 Euro an und behält damit 99 Euro für sich. In der zweiten Stufe akzeptiert Gerhard dieses Angebot, da 1 Euro größer ist als 0 Euro. Die Auszahlungen im Gleichgewicht sind demnach (99,1).

Aus eigenen Beobachtungen würden wohl viele Menschen diesem Ausgang des Spieles nicht glauben. Sie selbst würden ein Angebot wie jenes von Martin als unfair empfinden und es demnach – auch wenn eine solche Handlungsweise nicht rational (im Sinne von: Gewinn maximierend) ist – ablehnen. Zu dem Erstaunen von vielen Spieltheoretikern stellte sich bei Experimenten heraus, dass dies tatsächlich zutrifft: circa 40% bis 60% der Teilnehmer lehnten ein niedriges Angebot ab, obwohl dies zur Folge hatte, dass sie am Ende des Spieles eine Auszahlung von 0 erhielten. Nach ihren Motiven befragt, gaben viele an, dass sie eine so ungleiche Aufteilung unfair empfanden und es daher vorzogen leer auszugehen, wenn dies hieße, dass der Gegenspieler ebenfalls eine Auszahlung von Null erhielt. [3] Man wollte also das Gegenüber, welches das unfaire Angebot unterbreitet hatte, bestrafen.

Glaubwürdige Drohungen und Versprechen

In der obigen Variante wäre eine Drohung Gerhards bei rationalen Spielern nicht glaubwürdig. Der Grund dafür ist, dass es für Gerhard nicht rational ist, ein Angebot von 1 Euro abzulehnen, da er sonst 0 Euro erhielte und Martin seine Entscheidung nicht mehr ändern kann. Wenn man also von rationalen Spielern ausgeht, dann sind Drohungen oder Versprechen, die sich bei Rückwärtsinduktion als nicht rational herausstellen, nicht glaubwürdig. Eine glaubhafte Drohung (oder Versprechen) ist eine, deren Ausführung im Interesse des Spielers liegt, wenn er an der Reihe ist, seine Entscheidung zu treffen. Aus dieser Logik stammt das Konzept der Rückwärtsinduktion.

Das Problem der Verbindlichkeit

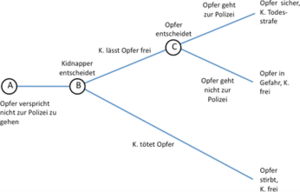

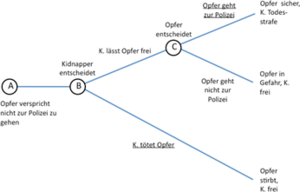

Betrachten wir ein weiteres Spiel, welches obiges Problem deutlich darstellt. Ein Kidnapper überlegt, ob er sein Opfer laufen lassen soll oder nicht. Der Spielbaum sieht wie in folgender Abbildung dargestellt aus.

Ein Kidnapper, der sein Opfer entführt hat, ändert plötzlich seinen Plan und möchte das Opfer am liebsten wieder frei lassen. Er ist allerdings besorgt, dass das Opfer, sobald es frei ist, zur Polizei gehen könnte und er als Folge ins Gefängnis müsste. Die andere mögliche Aktion des Kidnappers ist, dass er das Opfer umbringt und sich damit von seiner Verantwortung befreit. Das Opfer auf der anderen Seite realisiert, dass es, selbst wenn es freikommen sollte, immer noch in Gefahr schweben würde, da der Kidnapper es sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anders überlegen könnte. Das Opfer hat also, sollte es freikommen, einen Anreiz, zur Polizei zu gehen.

In dem vorliegenden Spiel wenden wir wieder das Lösungskonzept Rückwärtsinduktion an. Die erste Überlegung gilt also der Entscheidung an Punkt C - wie würde sich das Opfer an diesem Punkt entscheiden? Es hat die Wahl zwischen der Auszahlung (in einem erweiterten Sinn) „Opfer ist sicher“ und „Opfer schwebt weiter in Gefahr“. In dieser Situation würde das Opfer natürlich ersteres präferieren und wird sich dementsprechend dafür entschließen, zur Polizei zu gehen. Betrachten wir nun den Entscheidungspunkt davor, Punkt B. In Punkt B trifft der Kidnapper eine Entscheidung, wissend, wie sich das Opfer danach (an Punkt C) verhalten wird. Der Kidnapper kann das Opfer entweder frei lassen oder es umbringen. Wenn er das Opfer frei lässt, weiß er, dass dieses danach zur Polizei gehen würde. In diesem Fall würde der Kidnapper zur Todesstrafe verurteilt werden. Sollte er sich dafür entscheiden, das Opfer zu töten, so wird er überleben. Der Kidnapper wird sich also an Punkt B dafür entscheiden, sein Opfer zu töten. Der Spielbaum mit den eingezeichneten optimalen Strategien an jedem Entscheidungspunkt sieht also wie in der unteren Abbildung aus.

Wir kennen nun also den Ausgang des obigen strategischen Spiels. An Punkt A wird das Opfer versprechen, nicht zur Polizei zu gehen und an Punkt B wird sich der Kidnapper dafür entscheiden, das Opfer zu töten. Die „Auszahlungen” bestehen also darin, dass das Opfer getötet wird und der Kidnapper überlebt.

Hier sehen wir, welch ein großes Problem es darstellen kann, wenn in bestimmten Situationen Versprechen nicht glaubwürdig gegeben werden können. Beide, sowohl das Opfer als auch der Kidnapper, möchten eigentlich, dass das Opfer frei gehen kann, doch kann dies nicht das Resultat des Spieles sein, da das Versprechen des Opfers, den Kidnapper nicht zu verraten, nicht glaubwürdig ist.

Dieses “commitment problem” tritt in strategischen Situationen oft auf (wir haben ähnliche Situationen wie im Kidnapper-Opfer-Spiel auch im Gefangenendilemma oder Ultimatum-Spiel beobachtet). Ein „commitment problem“ ist in solchen Situationen gegeben, in welchen ein erwünschter Spielausgang (also ein Spielausgang, in dem beide Spieler bessergestellt wären) nicht erreicht werden kann, da keine glaubhaften Versprechen beziehungsweise Drohungen von Seiten der Spieler ausgesprochen werden können. In einem solchen Fall wird ein sogenannter „commitment device“ gebraucht, um doch noch den erwünschten Spielausgang zu erreichen. Dies gibt dem jeweiligen Spieler einen Anreiz, das Versprechen beziehungsweise die Drohung im Fall des Falles auch einzuhalten und macht diese damit glaubwürdig.

Im Kidnapper-Spiel könnte das Opfer ein Verbrechen begehen, welches es den Kidnapper beobachten lässt. Der Kidnapper könnte dann selbst zur Polizei gehen, sollte das Opfer sich nicht an sein Versprechen den Kidnapper nicht anzuzeigen halten. Damit hat das Opfer einen Anreiz sich an sein Versprechen zu halten - es wird also glaubwürdig. In dem Fall wäre der Ausgang des Spieles (Opfer in Gefahr, Kidnapper frei) ein Ausgang, den beide Spieler zu dem oben besprochenen Gleichgewicht bevorzugen.

Wiederholte Spiele

Eine spezielle Form sequenzieller Spiele ist die Klasse der wiederholten Spiele. Hier wird ein simultanes Spiel mehrere Male wiederholt. Wenn ein Spiel mehrere Male wiederholt wird, so eröffnet dies die Möglichkeit den Gegenspieler in der zweiten Runde für unerwünschtes Verhalten in der ersten Runde zu bestrafen. Durch diese Strategie kann kooperatives Verhalten attraktiver gemacht werden.

Im Gefangenendilemma wird das Spiel nun in dem Sinn wiederholt, dass dieselben zwei Räuber mehrere Mal aufeinandertreffen. Somit gibt es die Möglichkeit, dass ein Räuber dem anderen droht, sollte dieser sich in der ersten Runde nicht kooperativ verhalten. Dies stellt eine Möglichkeit dar, die für das Kollektiv optimale Situation zu erreichen, in diesem Fall („nicht gestehen“, „nicht gestehen“). Man spricht hier von einer Tit-For-Tat-Strategie, d.h., Räuber 1 wird in der ersten Runde (beim ersten Aufeinandertreffen) kooperieren (also „nicht gestehen“ wählen), in jeder weiteren Runde allerdings die Aktion wählen, die Räuber 2 in der Runde davor gewählt hatte. Wenn bspw. Räuber 2 in der ersten Runde „gestehen“ wählt und damit Räuber 1 für 12 Jahre ins Gefängnis schickt (der schlechteste Ausgang für Räuber 1), so wird Räuber 1 Räuber 2 in der nächsten Runde, wenn das Spiel ein weiteres Mal gespielt wird, dafür bestrafen, indem er selbst nun „gestehen“ spielt. Ob diese Strategie funktionieren kann mit einem Gleichgewicht („nicht gestehen“, „nicht gestehen“), wird dadurch bestimmt, ob das Spiel endlich oder unendlich viele Male wiederholt wird.

Dies wird klar, wenn man auch in diesem Fall mit dem Konzept der Rückwärtsinduktion arbeitet. Nehmen wir an, das Gefangenendilemma wird endlich oft wiederholt, die Räuber treffen zum Beispiel fünf Mal aufeinander. Beginnen wir also bei dem letzten Entscheidungspunkt, an dem das Spiel zum fünften Mal gespielt wird. Von diesem Punkt aus gesehen stellt sich die Entscheidungssituation also genau so dar, wie in dem einfachen, nicht wiederholten simultanen Spiel: „Gestehen“ ist die dominante Strategie und wird daher auch von beiden Räubern gewählt. Die Vorhersage für den Ausgang des Spieles ist somit („gestehen“, „gestehen“). Mit diesem Wissen beginnen die Räuber die vorletzte Wiederholung des Spieles (Runde 4). Beide wissen, dass sich in der darauffolgenden Runde der jeweils andere Räuber für „gestehen“ entscheiden wird. Damit verliert die oben zitierte Tit-For-Tat-Strategie an Glaubwürdigkeit, da der Ausgang der jeweils nächsten Runde feststeht, egal, wie in der Runde davor entschieden wurde. Die Tit-For-Tat-Strategie ist also in der vierten Runde nicht glaubwürdig und damit ist der Ausgang in Runde 4 auch („gestehen“, „gestehen“) – usw. bis zur ersten Runde. Damit ist die Tit-For-Tat-Strategie jedoch bereits in der ersten Runde nicht glaubwürdig und bietet keine Möglichkeit, Kooperation unter den Räubern zu etablieren.

Der Ausgang endlich wiederholter simultaner Spiele entspricht also dem Ausgang des einmaligen simultanen Spiels. Durch die endliche Wiederholung kann keine Verhaltensänderung induziert werden. Wird das Spiel allerdings unendlich oft wiederholt (beziehungsweise ist das Ende der Wiederholungen nicht bekannt), funktioniert eine Tit-For-Tat-Stratgie und bietet damit eine Möglichkeit, das kollektive Optimum zu etablieren oder diesem zumindest näherzukommen. Die Spieler kooperieren, da sie sich dadurch Kooperation des Gegenspielers in der Zukunft erwarten. Die Tit-For-Tat-Strategie im Speziellen funktioniert nach dem Prinzip: „Behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest“. Die in diesem Prinzip inhärente Drohung der Vergeltung dient beiden Spielern, indem ein Gleichgewicht, das von beiden bevorzugt wird, erreicht werden kann.

Übungen

Übungsbeispiel 1.1

Betrachten Sie eine Tit-For-Tat-Strategie in einem wiederholten Gefangenendilemma. Nehmen Sie an, ein Spieler macht einen Fehler und wählt „gestehen“ (also das nicht-kooperative Verhalten), obwohl er eigentlich kooperieren wollte (also eigentlich „nicht gestehen“ wählen wollte). Wenn danach beide Spieler weiterhin die Tit-For-Tat-Strategie spielen, wie entwickelt sich der Spielverlauf? Welche Aktionen werden gewählt?

Übungsbeispiel 1.2

Nehmen Sie an, im Gefangenendilemma wird beiden Räubern erlaubt, sich aneinander zu rächen, nachdem sie ihre jeweiligen Gefängnisstrafen hinter sich gebracht haben. Wie würde sich das Spiel formal ändern? Könnte ein effizienteres Ergebnis erreicht werden?

Übungsbeispiel 1.3

Angenommen, in dem in Tabelle 1-8 dargestellten Spiel würde Spieler 2 zuerst die Entscheidung treffen und Spieler 1 würde erst danach reagieren. Die zeitliche Abfolge wäre also genau umgekehrt als sie in Abbildung 1-1 dargestellt ist. Zeichnen Sie den Spielbaum, der dieses sequenzielle Spiel darstellt. Wodurch ist das Gleichgewicht in diesem Spiel gegeben? Welche zeitliche Abfolge würde Spieler 2 bevorzugen? Würde er lieber zuerst oder lieber nach Spieler 1 entscheiden?

Übungsbeispiel 1.4

Ein Unternehmer überlegt, ob er eine neue Dependance in einer anderen Stadt eröffnen soll. Er müsste dazu einen neuen Manager anstellen, der sich um die neue Filiale kümmern würde. Findet er einen Manager, der diese Aufgabe ehrlich erledigen würde, so könnte er ihm ein Gehalt von monatlich 5000 Euro zahlen. Dies wäre ein sehr gutes Gehalt für den Manager, da er anderswo nur 2500 Euro verdienen könnte. Wäre der Manager ehrlich, könnte der Unternehmer, trotz des hohen Gehalts, immer noch einen Gewinn von 1600 Euro im Monat machen. Da sich die Filiale in einer anderen Stadt befindet, wäre es unmöglich für den Unternehmer, den Manager zu überwachen. Dieser hätte also die Möglichkeit, sich unehrlich zu verhalten und dem Unternehmen Geld zu stehlen. In dem Fall könnte der Manager sein Gehalt um 2200 Euro aufbessern (insgesamt also 7200 Euro in seiner Position „verdienen“), während der Unternehmer Verluste mit der neuen Filiale machen würde. Diese würden sich auf 1200 Euro belaufen. Der Unternehmer gibt eine Annonce auf, mehrere Bewerber melden sich.

(a) Angenommen, der Unternehmer geht davon aus, dass alle Manager, die er anstellen könnte, nur daran interessiert sind, ihr Einkommen zu maximieren – wird er sich dafür entscheiden, die Filiale eröffnen? Stellen Sie das Spiel in Normalform dar und begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Angenommen, der Unternehmer weiß, dass einer seiner Kandidaten für die Stelle des Managers unehrliches Verhalten aus religiösen Gründen ablehnt. Er nimmt an, dass dieser Kandidat bereit wäre, bis zu 20.000 Euro zu zahlen, damit er nicht mit dem Gefühl der Schuld leben muss (anders formuliert: die Sünde des Diebstahls kostete den Manager 20.000 Euro). Würde der Unternehmer in diesem Fall die Filiale eröffnen? Wie ändert sich in diesem Fall die Spielmatrix? Stellen Sie das Spiel dar und begründen Sie Ihre Antwort.

Übungsbeispiel 1.5

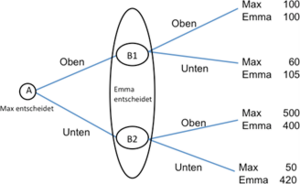

Max und Emma spielen ein Spiel, in dem Max als erster eine Entscheidung trifft (siehe Abbildung unten). Nachdem Max sich entweder für „oben“ oder „unten“ entschieden hat, kann sich Emma ihrerseits für „oben“ oder „unten“ entscheiden.

Wo liegt das Gleichgewicht in diesem Spiel, welche Strategien werden gewählt und welche Auszahlungen erhalten Max und Emma?

Nehmen Sie an, Emma kann, bevor Max sich entscheidet, eine verbindliche Aussage darüber treffen, entweder „oben“ oder „unten“ zu wählen – was würde sie wählen? Wie würde das Gleichgewicht in diesem Fall aussehen?

Lösungen

Übungsbeispiel 1.1

Der zweite Spieler wird, nachdem der erste Spieler (unbeabsichtigt) auf eine nichtkooperative Strategie abgewichen ist, selbst auch abweichen (als Resultat der Tit-For-Tat-Strategie). In der nächsten Runde wird allerdings der erste Spieler, als Antwort auf das Abweichen des zweiten Spielers in der Vorrunde, selbst wieder abweichen und jeder der Spieler wird danach die nichtkooperative Strategie wählen. Dieses Beispiel macht deutlich, dass eine Tit-For-Tat-Strategie nicht die optimale Strategie ist, wenn die Möglichkeit besteht, dass Spieler Fehler begehen.

Übungsbeispiel 1.2

Wenn die beiden Spieler die Möglichkeit haben, sich aneinander zu rächen, würde sich formal die Auszahlungsstruktur des Spieles ändern. Dies könnte zu einem effizienten Ausgang des Spieles führen – zum Beispiel könnten die Spieler sich einigen, einander umzubringen, sollte der jeweils andere gestehen. Wenn Sie nun annehmen, dass die Auszahlung „Tod“ einen unendlich negativen Nutzen hat, kann sich die Spielmatrix so ändern, dass das Gleichgewicht, in dem beide Spieler „nicht gestehen“ wählen, auftritt. Dazu jedoch zwei Anmerkungen:

- Erstens kann einer der Räuber immer noch „gestehen“ wählen und den anderen, nachdem dieser freigekommen ist, zuerst umbringen. Es müsste also sichergestellt werden, dass die Drohung hinreichend realistisch ist, um zum Ergebnis „nicht gestehen“ zu kommen.

- Man beachte die Analogie zur atomaren Abschreckung: Die Drohung, die strategische Atomwaffen implizieren, ist, das Land des Feindes völlig zu zerstören, nachdem dieser den Erstschlag ausgeführt hat. Die Lösung des „Spiels“ der atomaren Abschreckung ist daher für beide Seiten „nicht angreifen“. Dazu gehört auch, sich als Atommacht stets so zu verhalten, dass die Angst vor der völligen Zerstörung für den Feind realistisch ist. Strategische Atomwaffen nur zu besitzen reicht daher nicht aus, es muss der Zweitschlag jederzeit – auch dann, wenn das eigene Land durch den Erstschlag bereits zerstört sein sollte – durchgeführt werden können, um beim Feind glaubwürdig zu sein. Aus diesem Grund sind bspw. mit strategischen Atomwaffen bestückte U-Boote permanent irgendwo in den Meeren unterwegs und selbst für befreundete Staaten nicht zu orten (d.h. der Feind muss einerseits wissen, dass es diese jederzeit einsatzfähigen Waffen gibt, er darf aber gleichzeitig nicht wissen, wo sie sich befinden, da er sie sonst außer Gefecht setzen könnte).

Übungsbeispiel 1.3

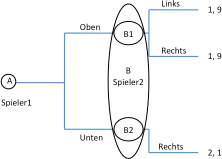

Der neue Spielbaum sieht wie folgt aus:

Im neuen Gleichgewicht wählt Spieler 2 entweder „links“ oder „rechts“, da keine Strategie stark dominant ist. Spieler 1 wählt danach „oben“, die Auszahlung ist (9, 1). Man beachte, dass Spieler 2 indifferent ist, ob Spieler 1 „oben“ oder „unten“ wählen wird, der Ausgang des Spiels somit als Auszahlung bekannt ist, aber nicht, welches Ergebnis als solches vorliegen wird. Nichtsdestoweniger bevorzugt Spieler 2 zuerst zu entscheiden, da er in diesem Fall eine Auszahlung von 9 erhält (im Gegensatz zu einer Auszahlung von 1 bei der umgekehrten Abfolge der Spielzüge).

Übungsbeispiel 1.4

Der Strategienraum der Spieler „Unternehmer“ und „Manager“ ist in Normalform wie folgt gegeben:

|

|

|

Manager |

|

|

|

|

Ehrlich | Unehrlich |

| Unternehmer | Eröffnen | 1600, 5000 | -1200, 7200 |

|

|

Nicht eröffnen | 0, 2500 | 0, 2500 |

Aus Sicht des Managers ist die Strategie „unehrlich“ schwach dominant. Die beste Antwort des Unternehmers ist daher „nicht eröffnen“ und das Nash-Gleichgewicht ist durch („nicht eröffnen“, „unehrlich“) gegeben.

In diesem Fall hat der Manager, sollte er sich unehrlich verhalten, einen negativen Nutzen. Dieser macht jede monetäre Auszahlung einer unehrlichen Strategie bis zu 15000 Euro zunichte. Daher sieht die neue Normalform des Spieles so aus:

|

|

|

Manager |

|

|

|

|

Ehrlich | Unehrlich |

| Unternehmer | Eröffnen | 1600, 5000 | -1200, 0 |

|

|

Nicht eröffnen | 0, 2500 | 0, 2500 |

Die stark dominante Strategie des Managers ist „ehrlich“. Das Nash-Gleichgewicht ist somit durch (eröffnen, ehrlich) gegeben.

Übungsbeispiel 1.5

Max nimmt an, dass Emma, wenn sie an der Reihe ist, die Strategie wählt, die ihre Auszahlung maximiert, also „unten“. Somit kann Max seine Auszahlung maximieren, indem er „oben“ wählt. Das Gleichgewicht in diesem Spiel ist also durch („oben“, „unten“) gegeben, Max bekommt eine Auszahlung von 60 und Emma von 105.

Könnte Emma ein glaubwürdiges Versprechen abgeben, dass sie immer „oben“ wählte, egal, was Max entscheidet, würde sich ein für beide Spieler besseres Resultat ergeben. Max würde in diesem Fall „unten“ wählen und Emma „oben“, sodass die Gleichgewichtsauszahlungen durch (500, 400) gegeben wären.

Oligopoltheorie

Nichtperfekte Märkte: Monopole und Oligopole

Märkte können unterschiedliche Strukturen aufweisen. Es gibt zum Beispiel Märkte, auf denen sich nur ein Anbieter befindet, man spricht hier von einem Monopol. Das Gegenteil davon ist ein Markt, auf dem sich so viele Anbieter befinden, dass diese den Marktpreis als gegeben annehmen, d.h. davon ausgehen, dass sie sowohl bei unilateraler Preiserhöhung (durch verminderten Absatz) wie Preissenkung (der Preis deckt die Kosten nicht) Verluste machen werden; hier spricht man von perfektem Wettbewerb (Polypol). Die Situation dazwischen, ein Markt mit einigen wenigen Anbietern, heißt Oligopol: Hier haben die Anbieter einen gewissen Spielraum bei der Preissetzung. Eine Sonderform ist das Duopol, in dem nur zwei Anbieter präsent sind. In dieser Lektion werden strategische Interaktionen, die auf nichtperfekten Märkten zwischen den einzelnen Unternehmen stattfinden, mit Hilfe der spieltheoretischen Grundlagen der vorigen Lektion erklärt.

Monopole

Da ein Monopolist alleiniger Anbieter auf dem Markt ist, kann er auch die angebotene Gesamtmenge eines Produktes bestimmen. Mit dieser Mengenentscheidung setzt der Monopolist gleichzeitig einen Preis fest, er ist also ein „Preissetzer“. Erhöht er das Angebot, so muss er den Preis senken, um alles abzusetzen. Reduziert er das Angebot, wird sich zwar der Preis erhöhen, zu dem er alles absetzen kann, aber der Absatz als solcher wird fallen. Der Monopolist muss also die Menge (oder, nach derselben Logik, den Preis) derart setzen, dass sein Gewinn maximiert wird. In einem solchen Markt gibt es typischerweise erhebliche Eintrittsschranken, da ansonsten Anbieter in den Markt eindringen würden, um ihrerseits einen Teil des positiven Profits zu lukrieren. Wenn es in einem Markt keine Eintrittsschranken gibt, strömen zusätzliche Anbieter so lange in den Markt, bis die Profite null betragen. [4] Eintrittsschranken sind zum Beispiel durch staatliche Regelungen gegeben. Eintrittsschranken können jedoch auch Folge hoher Fixkosten sein, die nötig sind, um überhaupt produzieren zu können.

Oligopole

In diesem Fall befinden sich nur einige wenige Anbieter am Markt - es gibt also auch hier Eintrittsschranken, die ein Eindringen anderer Anbieter in den Markt verhindern. Die wenigen Anbieter können (ähnlich wie ein Monopolist) durch ihre Mengenentscheidung den Marktpreis beeinflussen, sie sind also Preissetzer. Da es nicht nur einen Anbieter am Markt gibt, der den Preis allein setzen kann, werden strategische Interaktionen zwischen den Oligopolisten stattfinden. Die Anbieter beeinflussen einander durch ihre Mengen- oder Preisentscheidungen zwangsläufig. Die untere Tabelle fasst die unterschiedlichen Marktstrukturen zusammen. [5]

| Monopol | Oligopol | Polypol | |

|---|---|---|---|

|

Optimalitätsbedingung (= Gewinnmaximierung) |

Grenzertrag (GE) =Grenzkosten (GK) |

Grenzertrag (GE) =Grenzkosten (GK) |

Grenzertrag (GE) =Grenzkosten (GK) =Preis (p) |

| Möglichkeit Preise zu setzen | Preissetzer | Preissetzer | Preisnehmer |

| Marktmacht | Ja, Preis>Grenzkosten | Ja, Preis>Grenzkosten | Nein, Preis=Grenzkosten |

| Markteintritt | Nein | begrenzt, Markteintrittsschranken | Ja, freier Markteintritt |

| Anzahl der Anbieter im Markt | 1 | wenige | viele |

| Gewinn | ≥0 | ≥0 | 0 |

| Optimale Strategie durch andere Anbieter beeinflusst | Nein (keine anderen Anbieter im Markt) | Ja | Nein (Preis=Grenzkosten gilt in jedem Fall) |

Charakteristika unterschiedlicher Marktstrukturen

Alle Anbieter, in jeder Marktstruktur, haben das Ziel, ihren Gewinn zu maximieren. Dies geschieht, indem der Anbieter seinen Grenzertrag gleich den Grenzkosten setzt. Im Fall von perfektem Wettbewerb dringen so viele Anbieter in den Markt ein, dass der Marktpreis auf die Grenzkosten gedrückt wird, und dadurch keine Profite mehr möglich sind. Im Fall von Oligopol beziehungsweise Monopolstrukturen haben die Anbieter Marktmacht, setzen den Marktpreis also höher als die Grenzkosten, und können damit einen positiven Gewinn verbuchen.

Zur Vereinfachung wird im Folgenden zumeist ein Duopol betrachtet, wobei die Analyse sich auf Fälle mit mehreren Anbieter ausdehnen lässt. Prinzipiell gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Anbieter in einem Oligopol interagieren können. Wie oben diskutiert, haben die Anbieter eine gewisse Marktmacht, d.h. sie können entweder durch eine Mengenentscheidung den Preis setzen oder durch eine Preisentscheidung die Menge, die verkauft wird, bestimmen. Das klassische Beispiel für einen Mengensetzer ist die OPEC. Bei regelmäßigen Treffen wird über die Höhe der Erdölförderung während einer gewissen Periode beraten und damit das Angebot an Erdöl bestimmt.

Um die in Lektion 1 eingeführten Termini zu verwenden, kann man also sagen, die beiden Anbieter (Spieler) wählen in einem Oligopol-Spiel aus einer Strategiemenge, die durch die möglichen Preise beziehungsweise Mengen gegeben ist. Als Resultat der eigenen Mengen- beziehungsweise Preisentscheidung sowie der der Gegenspieler erhalten die Anbieter nach Spielende einen Gewinn durch den Verkauf ihres Gutes (= eine Auszahlung). Analog zu den zuvor besprochenen unterschiedlichen Spielvarianten treffen die Anbieter entweder in einem simultanen oder sequenziellen Spiel aufeinander. Es ergeben sich also verschiedene mögliche Interaktionen, welche im Folgenden betrachtet werden. Die Interaktion kann simultan geschehen und Anbieter können dabei entweder Preise oder Mengen setzen. Weiters wird die Situation betrachtet, in der Anbieter in einem sequenziellen Spiel nacheinander reagieren und dabei Mengen setzen. Dabei geht es nicht darum, den realen Oligopol-Prozess exakt zu modellieren, sondern gewisse Regelmäßigkeiten im Verhalten von Oligopolisten abzuleiten und herauszufinden, welche Faktoren einen entscheidenden Einfluss haben. Außerdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Anbieter in einem Oligopol kooperieren, d.h. ihre Mengenentscheidungen abstimmen, um gemeinsam den größtmöglichen Gewinn zu erwirtschaften. In diesem Fall bilden die Anbieter ein Kartell, auch diese Möglichkeit wird im Folgenden analysiert.

Simultane Mengensetzung: Cournot-Wettbewerb

Allgemeine Lösung

In einem Duopol produzieren Anbieter 1 und Anbieter 2 dasselbe Gut und stehen vor dem Problem, welche Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}}

beziehungsweise Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{2}}

des Guts sie anbieten sollen, um ihren jeweiligen Gewinn zu maximieren. Die auf dem Markt angebotene Gesamtmenge, die den Gleichgewichtspreis bestimmt, ist im Duopol durch

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q = q_{1} + q_{2}}

gegeben. Damit hängt die optimale Wahl von Anbieter 1 von der Mengenentscheidung von Anbieter 2 ab und umgekehrt.

Der Strategienraum beinhaltet alle möglichen Mengenentscheidungen und ist damit sehr groß, weshalb sich dieses Spiel nicht in Normalform wie in Lektion 1 darstellen lässt. Die Aktionen der beiden Anbieter sind durch ihre Mengenentscheidungen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{2}} gegeben. Im Cournot-Wettbewerb wird ein statisches Spiel behandelt. Die Anbieter treffen nur in dieser einen Runde aufeinander und müssen in dieser Runde all ihre Güter verkaufen (es kann also nichts gelagert werden). Daher gilt in dem Modell, dass die produzierte gleich der verkauften Menge ist.

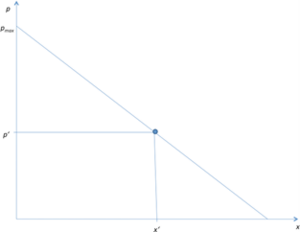

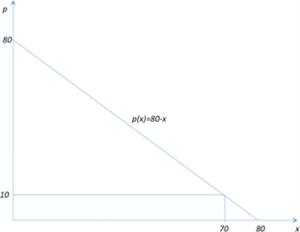

Wir beginnen damit, die allgemeine Situation zu betrachten, in welcher die Oligopolisten mit einer allgemeinen (indirekten) Nachfragefunktion konfrontiert sind. Diese beschreibt, welcher Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p} sich bei einer angebotenen Gesamtmenge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q} einstellt. [6] Der Preis sinkt mit der auf dem Markt angebotenen Menge. Es gilt also

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial p}{\partial Q} < 0}

d.h., wird die die Menge erhöht, ist die Veränderung der Menge negativ (das Ergebnis der ersten Ableitung der Preisfunktion ist kleiner null). Wie in Lektion 1 gezeigt wurde, müssen zur Lösung des Spiels Beste-Antwort-Korrespondenzen (= Reaktionsfunktionen) beider Spieler gefunden werden. Mit Hilfe dieser kann das Nash-Gleichgewicht identifiziert werden, welches die Lösung des Spieles darstellt.

Die Reaktionsfunktion von Anbieter 1 beschreibt, welche Menge er optimal setzen sollte, gegeben Anbieter 2 produziert eine bestimmte Outputmenge. Die Reaktionsfunktion bestimmt sich also als Resultat des Gewinnmaximierungsproblems von Anbieter 1. Dabei nehmen wir der Einfachheit halber konstante Grenzkosten in der Höhe von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle c} an. Welche Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}} maximiert den Profit von Anbieter 1, gegeben Anbieter 2 produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{2}} ? Formal wird das Optimierungsproblem von Anbieter 1 wie folgt angeschrieben:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \max\left( \pi_{1} \right) = pq_{1} - cq_{1}}

Anbieter 1 möchte also seinen Gewinn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{1}} , der sich aus dem Erlös durch die verkaufte Menge minus die Kosten der Produktion zusammensetzt, maximieren. Die Bedingung für ein Optimum wird durch Nullsetzen der ersten Ableitung der Zielfunktion gefunden. In diesem Fall ist also die Bedingung für ein Optimum gegeben durch

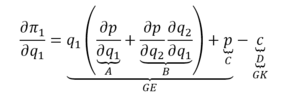

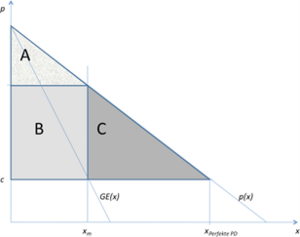

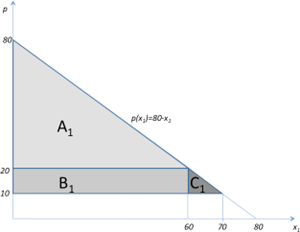

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial \pi_1}{\partial q_1}=\underbrace{\frac{\partial p}{\partial q_1} q_1}_{G E}+\underbrace{p}_B-\underbrace{c}_{G K}=0 }

Diese Bedingung stellt den Effekt einer zusätzlich angebotenen Einheit auf den Gewinn von Anbieter 1 dar. Zwei Effekte (A+B) beziehen sich dabei auf den Ertrag von Anbieter 1, indem Effekte A und B als Summe den Grenzertrag (GE) einer zusätzlich produzierten Einheit ausmachen. Einerseits kann Anbieter 1 eine zusätzliche Einheit des Gutes verkaufen (Effekt B). Daher erhöht sich der Ertrag um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p} (die zusätzliche Einheit wird zum Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p} verkauft). Andererseits verringert sich der Gewinn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi} , der aus dem Verkauf aller anderen Einheiten des Gutes erzielt wird, da der Preis, zu dem die Einheiten verkauft werden können, nun geringer ist (Effekt A). Die zusätzlichen Kosten, die durch die Produktion der zusätzlichen Einheit anfallen, sind durch die konstanten Grenzkosten (GK) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle c} gegeben (Effekt C). Wie in Tabelle 2-1 dargestellt, befindet sich der Anbieter im Optimum, wenn die zusätzlichen Kosten gleich dem zusätzlichen Ertrag. Der Anbieter wird daher jene Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q} produzieren, bei der gilt: GE = GK. Eine Situation, in der die Grenzkosten größer als der Grenzertrag sind, kann nicht optimal sein, da der Anbieter durch die letzte verkaufte Einheit Verlust machen würde – die zusätzliche Einheit kostet dem Anbieter mehr, als sie ihm an zusätzlichem Gewinn bringt. Andererseits kann auch eine Situation, in der die Grenzkosten kleiner als der Grenzertrag sind, nicht optimal sein, da der Anbieter in einer solchen Situation durch einen größeren Output einen positiven Gewinn erzielen könnte. Nur wenn GE = GK gilt, kann der Gewinn durch Veränderung des Outputs nicht mehr erhöht werden.

Unter der Annahme, dass beide Anbieter die gleichen Grenzkosten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle c} haben, ist das Maximierungsproblem von Anbieter 2 symmetrisch. Die Optimalitätsbedingung lautet also spiegelgleich zu Anbieter 1:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial \pi_2}{\partial q_2}=\underbrace{\frac{\partial p}{\partial q_2} q_2}_{G E}+\underbrace{p}_B-\underbrace{c}_{G K}=0 }

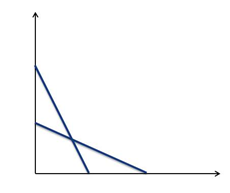

Aus obigen Optimalitätsausdrücken können wir nun die Reaktionsfunktionen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}\left( q_{2} \right)} aus Sicht von Anbieter 1 sowie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{2}\left( q_{1} \right)} aus Sicht von Anbieter 2 ableiten. Um das Nash-Gleichgewicht dieses Spieles zu identifizieren, muss der Schnittpunkt beider Kurven gefunden werden. Da die Reaktionsfunktionen die Menge des jeweiligen Gegenspielers enthalten, benötigt man zur Lösung ein Gleichungssystem. Die Lösung wird im Folgenden anhand eines Beispiels mit einer linearen indirekten Nachfragefunktion demonstriert:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p = a - b\left( q_{1} + q_{2} \right)}

wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle b} Konstante sind. Es ist deutlich zu sehen, dass der Preis mit Erhöhung des Angebots fällt. Man erhält die Lösung, indem man zuerst obige Nachfragefunktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p = a - b\left( q_{i} + q_{j} \right)} in die Gewinnfunktion von Anbieter 1, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{i} = pq_{i} - cq_{j}} , wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle j} beliebige Anbieter repräsentiert, einsetzt. Im vorliegenden Fall erhält man für Anbieter 1:

Da die Fragestellung lautet: „Wie viel muss ich produzieren, um meinen Gewinn zu maximieren?“ wird diese Funktion nach der eigenen Outputmenge abgeleitet:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\pi_{1}}{\partial q_{1}} = a - 2bq_{1} - bq_{2} - c}

Der rechte Teil der Gleichung wird nun null gesetzt

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle a - 2bq_{1} - bq_{2} - c = 0}

und anschließend für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}} explizit ausgedrückt:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{1} = \frac{a - bq_{2} - c}{2b}}

Das ist die Reaktionsfunktion von Anbieter 1: Welche Menge immer auch Anbieter 2 produzieren wird, Anbieter 1 erhält den maximalen Gewinn durch die angegebene Menge als Funktion der Menge von Anbieter 2. Die Reaktionsfunktion von Anbieter 2 ist symmetrisch:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{2} = \frac{a - bq_{1} - c}{2b}}

Das Problem kann wie in nachfolgender Abbildung grafisch veranschaulicht und gelöst werden: Der Schnittpunkt der beiden dargestellten Reaktionsfunktionen stellt das Gleichgewicht dar.

Mathematisch erhält man das Nash-Gleichgewicht, indem eine Reaktionsfunktion in die andere eingesetzt wird:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{1} = \frac{a - b\frac{a - bq_{1} - c}{2b} - c}{2b}}

Diese Gleichung wird für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}} explizit ausgedrückt und ergibt daher für Anbieter 1:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{1} = \frac{a - c}{3b}}

Und analog für Anbieter 2:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{2} = \frac{a - c}{3b}}

Da die beiden Anbieter perfekt symmetrisch sind, setzen beide im Gleichgewicht dieselbe optimale Menge. Der produzierte Gesamtoutput Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q} ist gegeben durch:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q = q_{1} + q_{2} = 2\frac{a - c}{3b}}

Die produzierte Gesamtmenge impliziert einen sich materialisierenden Preis. Dieser ist

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p = a - bQ = \frac{a + 2c}{3}}

Man beachte, dass diese Lösung nicht der Lösung eines Monopolisten entspricht. Analog zum Gefangenendilemma wird die den kollektiven Gewinn maximierende gesamte Auszahlung nicht erreicht, da die beiden Anbieter nicht miteinander kommunizieren. Vielmehr ergibt sich die Lösung aus der Unterstellung rationalen Verhaltens des jeweiligen Gegenspielers.

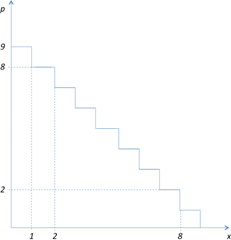

Nummerische Lösung

Setzt man für die Konstanten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle b} beliebige Zahlen ein, so kann das Cournot-Gleichgewicht mittels eines nummerischen Beispiels veranschaulicht werden. Angenommen, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a = 1} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle b = \frac{1}{1000}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle c_{1} = c_{2} = 0,28} so ist die indirekte Nachfragefunktion

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p = 1 - \frac{q_{1} + q_{2}}{1000}}

und die Gewinnfunktionen

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\pi_{1} = 1 - \frac{q_{1} + q_{2}}{1000}q_{1} - cq_{1} }{\pi_{2} = 1 - \frac{q_{1} + q_{2}}{1000}q_{2} - cq_{2}}}

Diese Gleichungen werden nun nach der jeweils eigenen Menge abgeleitet, die resultierende Funktion null gesetzt. Daraus ergeben sich die Reaktionsfunktionen:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {q_{1} = \frac{1 - 0,001q_{2} - 0,28}{0,002} }{q_{2} = \frac{1 - 0,001q_{1} - 0,28}{0,002}}}

Durch Schneiden dieser beiden Funktionen oder durch Auflösen der Gleichung erhält man das Nash-Gleichgewicht als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1} = q_{2} = 240} . Produziert Anbieter 1240 Stück, so ist die beste Antwort von Anbieter 2 auf diese Aktion ebenfalls 240 Stück zu produzieren und vice versa. Gegeben, die Anbieter befinden sich in diesem Gleichgewicht, hat kein Anbieter einen Anreiz individuell abzuweichen (also eine andere Menge als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1} = 240} zu wählen), da jede Abweichung einen niedrigeren Profit bedeuten würde.

In diesem nummerischen Beispiel erhält man als weitere Resultate

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q = q_{1} + q_{2} = 480}

, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p = 1 - \left( \frac{Q}{1000} \right)0,52}

sowie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{1} = pq_{1} - cq_{1} = 57,6}

und

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{2} = pq_{2} - cq_{2} = 57,6}

, der gesamte Profit ist somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \Pi = \pi_{1} + \pi_{2} = 115,2}

.

Allgemeine Lösung bei mehr als zwei Anbietern

Das Cournot-Gleichgewicht lässt sich auch für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle N > 2} Anbieter berechnen. Die indirekte Nachfragefunktion der Konsumenten sei wiederum linear:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p = a - b\left( q_{1} + q_{2} + ... + q_{N} \right)}

Auch hier bestimmt sich also der Preis durch die angebotene Gesamtmenge

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Q = \left( q_{1} + q_{2} + ... + q_{N} \right) = \sum_{i = 1}^{N}q_{1}}

. Das Optimierungsproblem von Anbieter 1 ist demnach gegeben durch die Gewinnfunktion

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \pi_{1} = \left( a - b\left( q_{1} + q_{2} + ... + q_{N} \right) \right)q_{1} - cq_{1}}

die analog zum vorigen Abschnitt maximiert werden muss.

Die Optimalitätsbedingung für Anbieter 1 ist

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\pi_{1}}{\partial q_{1}} = a - 2bq_{1} - bq_{2} - ... - bq_{N} - c}

Haben alle Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle N} Anbieter dieselben Kosten, so gilt im Gleichgewicht

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1} = q_{2} = ... = q_{N}} . Die abgeleitete Gewinnfunktion wird wiederum null gesetzt, was explizit für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{1}} ausgedrückt ergibt:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{1} = \frac{a - c}{2b} - \frac{q_{2} + ... + q_{N}}{2} = \frac{a - c}{2b} - \frac{(N - 1)q_{j}}{2}}

Die Reaktionsfunktionen der anderen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle (N - 1)} Anbieter ergeben sich analog. Ein Cournot-Gleichgewicht tritt dort auf, wo sich die Reaktionsfunktionen im mehrdimensionalen Raum schneiden. Da alle Anbieter identisch sind ergibt und somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{i} = q_{j} = \frac{Q}{N}} gilt, ergibt sich die Lösung durch explizites Ausdrücken der Gleichung

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{i} = \frac{a - c}{2b} - \frac{(N - 1)q_{i}}{2}}

was

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{i} = \frac{a - c}{b(N + 1)}}

ergibt. Die allgemeine Gültigkeit dieses Ergebnisses lässt sich veranschaulichen, indem man Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle N = 2} für den Fall von zwei Anbietern einsetzt. Das Ergebnis ist zwangsläufig dasselbe wie in Abschnitt 2.2.1:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{i} = \frac{a - c}{b(2 + 1)} = \frac{a - c}{3b}}

und für das nummerische Beispiel aus Abschnitt 2.2.2:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{i} = \frac{1 - 0,28}{\left( \frac{1}{1000} \right)(2 + 1)} = 240}

Nimmt man nun einen Markt mit drei Anbietern, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle N = 3} , an, so ergibt sich als Menge eines einzelnen Anbieters

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle q_{i} = \frac{a - c}{b(3 + 1)} = \frac{a - c}{4b} = 180}

als Gesamtmenge

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q = Nq_{i} = 540}

als Preis

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle p = 1 - \frac{Q}{1000} = 0,46}

und als jeweiliger Gewinn

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \pi_{i} = pq_{i} - cq_{i} = 32,4}

Die angebotene Gesamtmenge ist größer, der Preis und der Gewinn je Anbieter sind kleiner. Man beachte, dass nicht nur der Preis und die produzierende Menge mit einer größeren Zahl an Anbietern sinkt, sondern neben dem individuellen Gewinn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{i}} auch der kollektive Gewinn:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \Pi = \sum_{i = 1}^{N}\pi_{i} = Nq_{i}(p - c) = 97,2}

Somit werden bei Markteintritten zusätzlicher Anbieter sowohl der individuelle wie der kollektive Gewinn stets sinken, ebenso aber auch der Preis. Daraus ergibt sich in der Praxis auf oligopolistischen Märkten ein permanenter Konflikt zwischen großen Anbietern (Konzernen) und der Gesellschaft: Während die Konsumenten und die Gesamtwirtschaft von zusätzlichen Anbietern profitieren, sind die Konzerne bestrebt, die Zahl ihrer Mitbewerber zu minimieren. Da die meisten Personen an den produzierenden Anbietern nicht beteiligt sind, ist es in der Regel im allgemeinen Interesse, die Zahl der Anbieter möglichst groß zu halten.

Sequenzielle Mengensetzung: Stackelberg-Wettbewerb

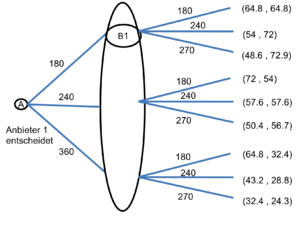

Wie realistisch das Cournot-Modell ist, hängt davon ab, welchen Markt man betrachtet. Häufig haben Anbieter jedoch die Möglichkeit, die Entscheidungsstruktur sequenziell statt simultan wie im Cournot-Wettbewerb zu modellieren. Im Stackelberg-Wettbewerb betrachten wir daher ein sequenzielles Spiel, analog zur Spieltheorie in Lektion 1. Zur Vereinfachung betrachten wir auch hier den Fall eines Duopols. Anbieter 1 trifft zuerst eine Mengenentscheidung, Anbieter 2 beobachtet diese und setzt die für ihn optimale Menge.

Allgemeines Spiel

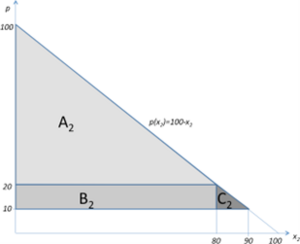

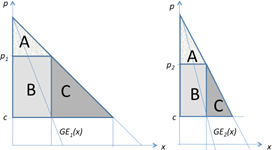

Die untere Abbildung zeigt den Entscheidungsbaum im sequenziellen Spiel, der Gewinn eines Anbieters ist jeweils eine Funktion der Mengen beider Anbieter: