Forschungs,- Technologie- und Innovationsprojekte - Finanzierung

-

Einleitung: Finanzierungsprogramme der Europäischen Union zur Förderung von IKT

Den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) kommt im Rahmen der Forschungs- und Innovationsförderung durch die EU eine besondere Bedeutung zu, da die IKT Forschung grundlegend für viele Forschungs- und Anwendungsfelder ist. IKT sind eine Schlüsseltechnologie, da von den Fortschritten der IKT-Forschung einerseits weitere Innovationssprünge in anderen Wissenschaften zu erwarten sind, anderseits aber auch Verbesserungen in vielen Alltagsbereichen. So trägt der IKT Sektor auch entscheidend dazu bei, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensqualität in Europa zu verbessern.

Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Erforschung von Technik allein noch kein Erfolgsgarant für Innovation ist. Der Erfolg neuer Forschungsergebnisse und Entwicklungen ist allein davon abhängig, ob diese von der Gesellschaft akzeptiert werden oder nicht. Die soziale Komponente und mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft müssen daher bei allen F&E-Aktivitäten immer mitgedacht, transparent gemacht und geklärt werden. Sozialwissenschaften sind daher oft auch ständiger Begleiter von IKT Forschung. Die Beantragung großer IKT Forschungsprojekte erfordert in der Regel immer die Zusammenstellung eines sowohl interdisziplinären als auch transdisziplinären Forschungskonsortiums.

Die festgelegten Maßnahmen zur Forschungs- und Innovationsförderung sollen helfen, sowohl technische als auch soziale Innovationen durch die Verwendung von IKT voranzutreiben und weiters auch garantieren, dass IKT Fortschritte schnell in Nutzen für europäische BürgerInnen, Unternehmen, Industrie und Regierungen umgewandelt werden.

„Horizon 2020“ ist der Überbegriff für das neue zentrale Finanzierungsprogramm für alle Fachdisziplinen und Wissenschaften sowie für alle Bereich in Industrie, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Das spezifische Feld von IKT ist - wie bereits im Vorgänger, dem 7. Rahmenprogramm (RP7), nun auch im neuen Programm von Horizon 2020 – von zentraler Bedeutung. Jedoch im Unterschied zu RP7 wird IKT in Horizon 2020 weniger als eigenständiges Feld betrachtet und finanziert, sondern vielmehr als integrativer Bestandteil einer Vielzahl an fachübergreifenden Themen. IKT-Forschung und -Entwicklung kann daher nun auch vielmehr flächendeckend über das gesamte Programm von Horizon 2020 gefunden werden.

In den drei Säulen von Horizon 2020 wird IKT im Wesentlichen wie folgt adressiert:

(a) am deutlichsten im Bereich „Leadership in Enabling and Industrial Technologies“ (Horizon 2020 Säule: „Führende Rolle der Industrie“ / „Competitive Industries“), in dieser Säule gibt es einen speziellen Bereich für IKT;

(b) IKT als wichtige Aspekte in interdisziplinären Teams, die „Societal Challenges“ (Horizon 2020 Säule: „Gesellschaftliche Herausforderungen“) bearbeiten, wie z.B. um „smart transport“ zu fördern oder effiziente Energienutzung;

(c) für IKT Forscher und Forscherinnen die z.B. aufgrund spezifischer Exzellenz, besonders kreativer Ideen oder für die Möglichkeit zur internationalen Mobilität und entsprechender Erfahrungsaustausche Förderungen erhalten bzw. speziell für den IKT Infrastrukturaufbau (Horizon 2020 Säule: „Wissenschaftsexzellenz“ / „Scientific Excellence“).

Neben Horizon 2020 gibt es diverse weitere Programme, in denen die Förderung von IKT Forschung und Innovation durch die Europäische Union gefördert werden kann, jedoch für den IKT-Sektor – im Vergleich zu den Möglichkeiten in Horizon 2020 – eine untergeordnete Rolle spielen und daher in diesem Lehrskipt auch nur kurz angerissen werden (siehe Kapitel 1.4: Kohäsionspolitik, COSME, EUREKA, etc.).

Egal welches dieser Finanzierungsprogramme für ein spezielles Projekt infrage kommt, wird die Förderung von Forschung und Innovation in den meisten Fällen per Ausschreibungen in Form von Call for Proposals, d.h. Antragsforschung, durchgeführt. Es ist aber auch (seltener) Auftragsforschung in Form von „Call for Tenders“ möglich; dabei wird eine Forschungsleistung zu einem bestimmten Betrag ausgeschrieben und verschiedene Konsortien oder Organisationen bewerben sich um den spezifischen Auftrag, welcher kompetitiv vergeben wird. Der Auftraggeber spezifiziert exakt welche Produkte dieser entwickelt haben möchte, bis wann, etc. und vergibt an die Bestbieter. Eine weitere Möglichkeit Forschungsleistungen zu fördern sind „Preise“, wobei die PreisträgerInnen nach bestimmten Kriterien zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgewählt werden und nach der Preisverleihung keine spezifische Leistungserbringung gefordert wird. Die Preisgelder können dann sowohl für Infrastrukturanschaffungen als auch andere Forschungskosten verwendet werden.

Die EU verfügt einerseits über spezifische Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung spezifischer Themen der Forschung und Innovation (also z.B. IKT, aber auch Energieforschung, Gesundheitsforschung oder ähnliches), wobei die Prioritäten meist „top down“ entschieden werden. Entsprechende themenspezifische Arbeitsprogramme („work programmes“) werden jährlich von der EU herausgegeben.

Andererseits verfügt die EU über generelle Instrumente, die thematisch offen sind („bottom-up“) und in deren Rahmen ebenfalls - jedoch weniger häufig - die Möglichkeit zur Förderung von IKT-Projekten besteht.

Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzung der Programme und deren Förderbedingungen, muss jede Person bzw. Institution, die sich in Forschung und Innovation engagieren will, prüfen, welches Programm oder welche Finanzierungsquelle sich für die Förderung einer bestimmten Idee am besten eignet. Häufig fällt die Wahl auf nationale bzw. regionale Förderprogramme, die aufgrund des direkteren Zugangs gewählt werden. [1] Die europäischen Förderungen bieten jedoch sehr gute Konditionen und die Möglichkeit sich international zu messen. Sie sind auch für kleinere innovative Unternehmen interessant. Die FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) [2] unterstützt bei der Bewertung der unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für spezifische Ideen.

Rückblick: Rahmenprogramme (RP1-RP7)

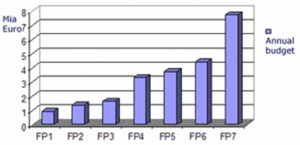

Seit den 1980er Jahren spielten die aufeinander folgenden Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Gemeinschaft eine Hauptrolle bei multidisziplinären Forschungen und kooperativen, transnationalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, wobei das Budget für die Rahmenprogramme kontinuierlich stieg (siehe Abb. 1).

Im 6. Rahmenprogramm wurde die IKT Forschung im Rahmen des sog. IST / „Information Society Technologies“ Programms gefördert, an dem sich über fünftausend Institutionen aus Industrie und Forschung (sowie Anwender und Nutzer) an über 1.100 geförderten Projekten beteiligten. [3]

Das 7. Rahmenprogramm gliederte sich in vier spezifische Förderbereiche, Zusammenarbeit, Ideen, Menschen, Kapazitäten, sowie in das Programm zur Kernforschung und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich (Euratom). Im Programm „Zusammenarbeit“ (Cooperation) gab es zehn Themenbereiche unter denen auch ein spezifisches Programm „Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)“ war. Im Programm „Ideen“ (Ideas), das auf die Förderung von Projekten der Grundlagen- bzw. Pionierforschung fokussiert war, wurden vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council) zahlreiche Projekte ausgewählt und gefördert. Das Programm „Menschen“ (People) widmete sich der Ausbildung und Laufbahnentwicklung von ForscherInnen und förderte die internationale Mobilität von WissenschaftlerInnen (z.B. Marie-Curie-Stipendien). Im Programm „Kapazitäten“ (Capacities) wurden zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Forschungskapazitäten gefördert, unter anderem Optimierung der Nutzung und Entwicklung von Forschungseinrichtungen, Stärkung der innovativen Kapazitäten der europäischen KMUs und der Forschungspolitik sowie Verbesserung der internationale Kooperation. Vor allem im Bereich „Forschungsinfrastruktur“ wurden größere IKT Aktivitäten unterstützt (z.B. GEANT), auch „Forschung zum Vorteil der KMU“ unterstütze einige IKT Projekte.

Bis inklusive 2013 wurden Ausschreibungen in FP7 geöffnet. Die geförderten Projekte laufen also noch einige Jahre nach dessen administrativen und finanziellen Regeln. Das 7. Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung (2007 bis 2013) verfügte über ein Budget von 50,521 Mrd. EUR.

Nach einigen Abstimmungsprozessen zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und den Mitgliedsstaaten ist das Horizon 2020 Budget für die Laufzeit 2014-2020 auf 70,2 Mrd. Euro festgesetzt. Und für IKT wird dazu festgehalten:

„EU investments in ICTs are due to increase by 46% under Horizon 2020 compared to the current EU research programmes (FP7)“ ... „This EU investment will support the riskier ICT research and innovation that can deliver new business breakthroughs, often on the basis of emerging technologies.“ [4]

Der neue Fokus: Horizon 2020

Hauptaugenmerk der Europäischen Forschungsförderung für IKT stellt „Horizon 2020“ - auf Europäischer Ebene, da es das finanzkräftigste und umfassendste Programm darstellt – auf Ebene dieser Lehrveranstaltung, da es die umfangreichsten und attraktivsten Möglichkeiten zur Förderung von IKT Aktivitäten bietet.

Horizon 2020, das offiziell am 1.1.2014 gestartete Nachfolgeprogramm von RP7, gliedert sich wie einführend bereits erwähnt in drei allgemeine Bereiche (in Klammer der %-Satz des Budgets der für diesen Bereich vorgesehen ist):

Wissenschaftsexzellenz / Excellent Science (31,73 %)

Führende Rolle der Industrie / Competitive Industries (22,09 %)

Gesellschaftliche Herausforderungen / Societal Challenges (38,53 %)

Das restliche Budget fällt auf „Widening Participation“ (1,06 %), „Science with and for Society“ (0,6 %), das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) (3,52 %) und die (nicht nuklearen) Aktivitäten der Gemeinsamen Forschungsstelle (Joint Research Centre, JRC) (2,47 %) - auf IKT relevante Aspekte wird weiter unten eingegangen.

Wissenschaftsexzellenz / Excellent Science

In der ersten Säule, „Wissenschaftsexzellenz“ (Excellent Science), werden Förderungen über den Europäischen Forschungsrat (European Research Council (ERC) für exzellente WissenschaftlerInnen ausgeschüttet für sogenannte „blue sky research“, d.h. Grundlagenforschung ohne zwingenden praktischen Bezug bzw. hochriskante Pionierforschung ohne thematische Einschränkung. Das heißt IKT Forschung ist möglich, ist aber nicht spezifisch adressiert. Adressiert werden sowohl etablierte SpitzenforscherInnen als auch ambitionierte JungforscherInnen in allen Fachgebieten. Einziges Evaluationskriterium für die Projektauswahl ist wissenschaftliche Exzellenz. Ein weiterer Teilbereich, „Future and Emerging Technologies“ (FET, Künftige und neu entstehende Technologien), fördert radikal neue Technologien – einerseits visionäre und riskante interdisziplinäre Projekte thematisch offen, andererseits pro-aktiv ein Projektset zu bestimmten Themen mit hohem Potential (z.B. Computer basierend auf Bio-/Nano-Systemen, Quantumtechnologie, u.ä.) und weiters sogenannte „Flagships“ (Leitinitiativen) die große multidisziplinäre Initiativen mit hohem Veränderungspotential darstellen und über ca. 10 Jahre gefördert werden (z.B. zur Forschung an Graphene oder dem Gehirn). Der Bereich IKT ist hier ein wichtiger Treiber für Innovationen. Eine wichtige Initiative fokussiert zum Beispiel auf „next generations of high-performance computing (HPC)“.

Auch der Bereich dieser Säule zur Förderung Europäischer Forschungs-infrastrukturen (European research infrastructures (including eInfrastructures)) hat Relevanz für die IKT Forscher und Forscherinnen, da es wiederum unter anderem auch um Projekte zum Aufbau auch von e-Infrastrukturen geht: globale Forschungs- und Bildungsnetze für bereichsübergreifende Dienste, Grid- und Cloud-Infrastrukturen mit virtuell unbegrenzter Rechner- und Datenverarbeitungskapazität, ein System von Hochleistungsrechenanlagen im Exa-Maßstab u.v.m.

Ein weiterer Teil des Bereich „Wissenschaftsexzellenz“ sind die bereits etablierten „Marie Skłodowska Curie Maßnahmen“, die in unterschiedlichen Aktionen (immer thematisch offen) individuelle Fellowships vergeben für internationale Mobilität und intersektorale Mobilität zwischen akademischen und nicht-akademischen Einrichtungen (gewinnorientierte Unternehmen des privaten Sektors, NGOs, Museen, Behörden usw.), Netzwerke für europäische Institutionen die gemeinsame Aktivitäten für JungforscherInnen und vor allem DoktorandInnen anbieten (Trainingsnetzwerke), Personalaustausch in Forschung und Innovation (und – für ForscherInnen unmittelbar weniger interessant, einen Kofinanzierungsmechanismus für Mobilitätsprogramme).

Führende Rolle der Industrie / Competitive Industries

Die zweite Säule „Führende Rolle der Industrie“ (Competitive Industries) ist besonders für Unternehmen interessant. Der Bereich hat ebenfalls verschiedene Sub-Programme, zum einen „Leadership in Enabling and Industrial Technologies“ (LEIT). Als solche „key enabling technologies“ (KET), d.h. Schlüsseltechnologien die Wegbereiter oder Voraussetzung für zahlreiche andere Innovationen sein können, gelten auch die Informations- und Kommunikationstechnolgien [5] . Für den IKT Bereich wird ein jährliches Arbeitsprogramm publiziert, welches die spezifischen Förderthemen für die Ausschreibungen des jeweiligen Jahres beschreibt. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie soll insbesondere auch durch Pilot- und Demonstrationsprojekten forciert werden. Zur Stimulierung der Markteinführung von neuen Schlüsseltechnologien werden auch nachfrageseitige Maßnahmen (z.B. öffentliche Innovationsaufträge oder technische Normen) eingesetzt.

Zugang zu Risikofinanzierung ist ein weiteres zentrales Programm im Bereich „Competitive Industries“, welches es Unternehmen unter bestimmten Konditionen ermöglicht, Finanzierungen für Forschung und Innovation zu bekommen. Horizon 2020 nutzt dafür finanzielle Instrumente (wie Kredite, Garantien, Beteiligungsfinanzierung, equity / venture capital) für unterschiedliche Unternehmenstypen (wie start-ups, KMU, mittlere und größere Unternehmen). Unter bestimmten Umständen sind hier bis zu 200 Millionen Euro für ein Projekt möglich (zurückzuzahlende Kredite).

Ein spezifisches Programm zielt auf „Innovation in KMU“ (Innovation in SMEs) ab, die in einem mehrstufigen Prozess Unterstützung für themenoffene Projekte von der Forschung bis zur Vermarktung ermöglicht werden (in drei Phasen: Phase 1: Bewertung von Konzepten und Durchführbarkeit [6] ;; Phase 2: Forschung, Entwicklung, Demonstration, Markteinführung [7] ; Phase 3: Vermarktung [8] ).

Da KMU, Entrepreneurs und Innovation Kernaspekte der Europe 2020 Strategie sind, gibt es ein spezifisches KMU Instrument und verschiedene weitere attraktive Maßnahmen um mindestens 20% der Horizon 2020 Teilnehmer zu erreichen.

Gesellschaftliche Herausforderungen / Societal Challenges

Die dritte Säule, „Gesellschaftliche Herausforderungen“ (Societal Challenges), soll eine kritische Maße an Projekten finanzieren um wesentliche gesellschaftliche Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Diese Förderungen konzentrieren sich auf folgende Themenbereiche:

1. Health, demographic change and wellbeing [9]

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bio-economy

3. Secure, clean and efficient energy [10]

4. Smart, green and integrated transport [11]

5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials [12]

6. Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies [13]

7. Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its citizens [14]

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen spielen Informations- und Kommunikationstechnologien natürlich eine zentrale Rolle. Die spezifischen Arbeitsprogramme werden in den Ausschreibungen Problemstellungen beschreiben, die interdisziplinäre Lösungen suchen und oft auch eine Möglichkeit bieten werden, mit adäquaten Soft- oder Hardware-Angeboten zu diesen Lösungen beizutragen. IKT kann und wird also in allen der oben genannten Themenbereiche eine Rolle spielen.

Ausgewählte Horizon 2020 Förderangebote für IKT ForscherInnen zur Kooperation im Europäischen Forschungsraum

Die Einrichtung öffentlich-öffentlicher [15] und öffentlich-privater Partnerschaften [16] wird in Horizon 2020 ebenfalls unterstützt (unter anderem werden bereits vorhandene Partnerschaften weiterhin unterstützt, sofern sie die Ziele und Kriterien von Horizon 2020 erfüllen und bisher nachweislich deutliche Fortschritte erzielt haben). Für IKT ForscherInnen ist insbesondere z.B. das gemeinsame Programm [17] „Umgebungsunterstütztes Leben“ (Ambient Assisted Living, AAL) [18] mit dem Untertitel „ICT for ageing well“ relevant.

Weitere Partnerschaften zur Koordinierung einzelstaatlicher Forschungsprogramme sind sogenannte ERA-NET (European Research Area Networks)-Maßnahmen. Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung der Zusammenarbeit von nationalen und/oder regionalen Forschungsförderungsinstitutionen bzw. Programmverwaltern, um eine verbesserte Koordinierung von Forschungsprogrammen und -aktivitäten zu erreichen. Förderfähige Projektpartner sind Ministerien und Forschungsförderungsorganisationen, die nationale bzw. regionale Programme durchführen. Für ForscherInnen interessant ist jedoch, dass das Ergebnis dieser Zusammenarbeit meist Ausschreibungen sind, die auch von der Europäischen Kommission zusätzliche Fördermittel für die Durchführung gemeinsamer transnationaler Ausschreibungen bekommen. Österreich ist sehr aktiv in der Teilnahme an ERA-NETs, daher ergeben sich für ForscherInnen hier attraktive Möglichkeiten. [19]

Netzwerke und Cluster stellen zentrale Schnittstellen für die Umsetzung von Horizon 2020 und andere europäischen Forschungs- und Innovations-Initiativen dar, für Unternehmen sind z.B. die Europäischen Technologieplattformen (ETPs) [20] sehr relevant. Sie bringen Vertreter der industriellen und akademischen Forschung zusammen, um auf europäischer Ebene gemeinsame Forschungsagenden zu definieren – auch im IKT Bereich. [21] Daraus haben sich weitere Partnerschaften [22] entwickelt in denen auch teilweise IKT Themen eine Rolle spielen. [23]

Informationsquelle ist auch hier meist die österreichische Nationale Kontaktstelle an der FFG aber interessierte Unternehmen sollten sich auch mit anderen Kanälen vernetzen (z.B. twitter oder andere Social Media Quellen [24] ).

Als Bestandteile der Rahmenprogramme gilt auch das Programm der Europäischen Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbildung (Euratom-Programm) für Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich, für Kernforschung und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich (Fusionsforschung; Kernspaltung und Strahlenschutz), dessen Laufzeit 2014-2018 ist.

Weiters wird die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission aus den Mitteln des Rahmenprogramms unterstützt. Zu unterschiedlichen Forschungsthemen wurden diese sogenannten „Joint Research Centre“ gegründet, die die Europäische Kommission mit politikrelevanter Forschung unterstützen. IKT Forschung wird z.B. in Sevilla, Spanien, im Institute for Prospecitve Technology Studies [25] durchgeführt.

Schließlich ist auch das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) zu nennen, welches in bestimmten Bereich (darunter auch IKT) Hochschulbildung, Forschung und Innovation verbindet und fördert und kommerzielle Nutzung bzw. Transfer zu Unternehmen durchführt (Start-ups, Spin-offs, etc.). Dazu bildet das EIT strategische Netzwerke, Partnerschaften die als Wissens- und Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities (KIC) bezeichnet werden und wiederum mehrere sogenannte „co-location centers“ haben. Die Beziehung zwischen dem EIT und den einzelnen KIC beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung. Die „EIT ICT Labs“ bauen auf einigen physischen „Nodes“ [26] , also Knotenpunkten, auf und umfassen allerdings auch deren Partner: Firmen, Forschungszentren sowie Universitäten in der Region.

-

Weitere Europäische Programme mit Möglichkeiten der IKT Förderung

-

Kohäsionspolitik: Strukturfonds (SF) und Kohäsionsfonds (KF)

-

Die Struktur- und Kohäsionsfonds [27] sind die Finanzierungsinstrumente der Regionalpolitik der Europäischen Union (EU), die auf die Beseitigung regionaler Ungleichgewichte abzielen, um das Entwicklungsgefälle zwischen den Regionen und Mitgliedstaaten zu verringern. Im Zeitraum 2007 bis 2013 standen für die Regionalpolitik 35% des Gemeinschaftshaushalts zur Verfügung [28] und somit der zweitgrößte Haushaltsposten, die großteils auf die Strukturfonds [29] entfielen. EU-Investitionen im Bereich Innovation und Forschung waren signifikant [30] und insgesamt waren rund 13 Mrd. EUR für Informations- und Kommunikationstechnologien vorgesehen. Gefördert werden in diesem Zusammenhang u. a. Maßnahmen für Dienste und Anwendungen für Bürger, wie z.B. elektronische Dienste im Bereich Gesundheit (e-health), Behörden (e-government), Bildung (e-learning), digitale Integration (e-inclusion), Verkehrsmanagement etc. sowie für Dienstleistungen und Anwendungen für KMU wie z.B. elektronischer Handel (e-commerce).

Auch für 2014-2020 ist circa 1/3 des EU Budgets für die Kohäsionspolitik vorgesehen.

Im Unterschied zu Rahmenprogrammen erfolgt die Verwaltung und Programmplanung im Bereich Kohäsionspolitik nicht von der Europäischen Kommission, sondern dezentralisiert über Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und Regionen. Verschiedene Fonds werden für 2014-20 nach einheitlichen Regeln administriert [31] , wodurch ein besseres Zusammenspiel der Fonds ermöglicht und eine stärkere Schlagkraft der EU-Maßnahmen erreicht wird. Die kohäsionspolitischen Investitionen werden hauptsächlich über dieselben drei Fonds abgewickelt wie bisher [32] :

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zielt seit 1975 auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen durch die Schaffung von Infrastrukturen sowie durch produktive, beschäftigungswirksame Investitionen insbesondere zugunsten der Unternehmen ab (inklusive der Stärkung von Forschung, Technologie und Innovation). Programme hierzu werden in den einzelnen Bundesländern entwickelt. 80% der EFRE-Mittel 2014-20 sind reserviert für Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung

Im Kontext der Strukturfonds werden Mittel für Forschung und Innovation (F&I) nicht direkt für Forschungsprojekte, sondern für (a) Ausbau der F&I-Infrastruktur und der Kapazitäten für die Entwicklung von FuI-Spitzenleistungen; Förderung von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europäischem Interesse; (b) Förderung von FuI-Investitionen in Unternehmen, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Technologietransfer, sozialer Innovation und öffentlichen Anwendungen, Nachfragestimulierung, Vernetzung, Clustern und Innovation durch intelligente Spezialisierung; (c) Unterstützung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotprojekte, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten in Schlüsseltechnologien sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien wie z.B. Photonic, Nano- und Bio-Technologien, fortgeschrittene Materialien, etc.

, der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen KMU und des Übergangs zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß.Der Europäische Sozialfonds (ESF) wurde 1958 errichtet. Er unterstützt die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung durch Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung von Arbeitslosen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen wie z.B. durch Ausbildungsmaßnahmen. In Bereich des ESF werden u.a. auch Maßnahmen zur Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien, Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln etc. unterstützt.

Jene Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 90 % des EU-Durchschnitts beträgt, können vom Kohäsionsfonds profitieren. Mittel aus dem Kohäsionsfonds können zur Finanzierung für Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Umwelt und Verkehr gewährt werden.

Da Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern sehr wettbewerbsfähig ist, hat die Kohäsionspolitik nicht die gleiche Bedeutung, die sie in anderen Ländern hat, wie weniger entwickelten Regionen, deren Brutto-Inlands-Produkt (BIP) weniger als 75% des EU-Durchschnitts beträgt und die auch weiterhin höchste politische Priorität haben oder Übergangsregionen, deren BIP zwischen 75 % und 90% des EU-27-Durchschnitts liegt. Österreich erhält dennoch mehr als eine Mrd. Euro und schließt wie alle Mitgliedsstaaten mit der EK einen Partnerschaftsvertrag ab, der eine Auswahl von thematischen Zielen, jeweilige Investitionsprioritäten, Etappenziele und Leistungsindikatoren enthält. Österreich priorisiert auch die Unterstützung von Innovation, intelligenter Spezialisierung und des Geschäftsumfelds für KMU. [33]

Für Österreich relevante Programme der transnationalen Zusammenarbeit sind „Central Europe“, „Alpine Space“, „Danube Region“ und „South East Gateway“ [34] . IKT und Forschung sind in diesen Programmen traditionell durchaus ein Thema, allerdings auf struktureller Ebene, entsprechend der Rahmenbedingungen dieser Programme.

COSME, EUREKA, COST und andere EU-Programme

COSME, das neue europäische Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU (Laufzeit 2014-2020) ist mit 2,3 Milliarden Euro ausgestattet und grenzt sich von Horizon 2020 ab, indem es folgende generelle Ziele verfolgt:

- Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln für KMU – für Gründung, Entwicklung, Konsolidierung und Wachstum des Unternehmens, insbesondere wenn diese grenzübergreifend tätig werden möchten [35]

- Schaffung eines günstigen Umfelds für Neugründungen und Expansion von Unternehmen

- Förderung einer Unternehmerkultur in Europa

- Erhöhung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen

- Unterstützung von KMU bei der Expansion ins Ausland und Verbesserung ihres Zugangs zu Märkten

Der Fokus liegt also nicht spezifisch auf KMU mit high-tech oder Forschungsinteresse. COSME wird aber zum Beispiel das sogenannte „Enterprise Europe Network“ finanzieren, das Institutionen, zu Technologietransfer und im Bereich Forschung und Innovation gratis und Internationalisierung unterstützt, z.B. durch den IPR Helpdesk for China und ähnliche Initiativen.

EUREKA ist ein seit 1985 bestehendes europäisch-internationales Netzwerk für anwendungsnahe Forschung und Entwicklung (F&E) in Europa (und darüber hinaus) [36] und bietet Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen Rahmen für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte. Das EUREKA-Büro in der FFG in Wien vermittelt geeignete Fördermittel und passende Partner für geplante Projekte und begleitet Projekte kontinuierlich und systematisch während der gesamten Laufzeit, mit Marketing- und PR-Aktivitäten auch über das Projektende hinaus. Für EUREKA gibt es im Prinzip keine thematischen Einschränkungen oder Ausschreibungs-termine. Das Ziel der Projekte sollte die Entwicklung fortgeschrittener ziviler Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen für den Weltmarkt sein. EUREKA hat auch einige definierte Cluster und „Umbrellas“ unter denen spezifische Projekte eingereicht werden können, wobei einige auch für die Unternehmensforschung im Bereich IKT interessant sind. [37]

COST ist eine Forschungsinitiative europäischer Staaten und steht als Abkürzung für Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique). COST-Aktionen fördern wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der vorwettbewerblichen Forschung für durchschnittlich vier Jahre. COST fördert hauptsächlich die Vernetzung von national geförderten Forschungsprojekten. Über die Mitgliedstaaten [38] wird die Beteiligung mit nationale finanzierten Projekten [39] organisiert. Teilnehmer an COST sind ForscherInnen, Labors, Universitäten und private Forschungsinstitutionen. COST stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, die es den WissenschafterInnen ermöglicht, ihre Expertise auszutauschen und durch Finanzierung von wissenschaftlichen Veranstaltungen (Workshops und Konferenzen), Reisekosten von Forscherinnen und Forschern zu wissenschaftlichen Zwecken (Short Term Scientific Missions) und zu Ausschusssitzungen sowie durch Publikationen miteinander zu kooperieren. Insbesondere ist dies für junge Forscherinnen und Forscher attraktiv, die den Austausch von Forschungsinformationen im Rahmen der Workshops und die Gelegenheit, im Rahmen der "Short Term Scientific Missions", andere Labors und Forschungsinstitutionen zu besuchen, nutzen. Während es relativ kompetitiv ist eine COST Aktion zu beantragen, so ist es weniger schwierig einer COST Aktion während ihrer Laufzeit beizutreten und darüber internationale Netzwerke aufzubauen. Eine Suche unter den laufenden COST-Aktionen, ob vielleicht eine Teilnahme aus Österreich noch frei ist und die Kontaktaufnahme einerseits mit den Koordinatoren der Aktion und dem BMVIT, welches in Österreich für die Nominierungen zuständig ist, kann daher ein guter Schritt zur Internationalisierung der Netzwerke im spezifischen Forschungsbereich sein. [40]

Interessant ist auch die sogenannte „Connecting Europe Facility“ (CEF). Sie soll die Entwicklung der notwendigen prioritären Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energie und Informationstechnologien in der EU vorantreiben. Das Budget wird ca. 50 Mrd. Euro für 2014-2020 sein, von denen 9,2 Mrd. für Broadband und E-Services zur Verfügung stehen. [41] Wobei dieses Budget weitere Investments stimulieren sollte.

Weitere Programme bzw. Partnerschaften in dem komplexen Förderportfolio des Europäischen Forschungsraumes (European Research Area, ERA) decken Teilbereiche bzw. Schnittpunkte zur IKT-Forschung ab, sie werden von multinationalen Konsortien abgewickelt, die manchmal nicht ganz Europa abdecken oder sind spezialisiert z.B. auf Aspekte der Hochschulkooperation oder Entwicklung des Humankapitals.

Das vorliegende Lehrskript fokussiert in den weiteren Kapiteln schwerpunktmäßig „Horizon 2020“, welches für sich allein bereits äußerst umfassend ist und eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten zur Förderung von IKT-Projekten bereitstellt.

-

Die EU-Finanzierungsprogramme – Allgemeine Regeln zur Antragstellung

-

Antragstellung

-

Die Programme sehen meist die Beantragung und Vergabe von Förderungen in Form von Finanzhilfen üblicherweise durch die Veröffentlichung von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen (Call for Proposals) durch die Kommission vor. Dies bedeutet, dass die Einreichung der Projektideen nach bestimmten Vorgaben und Vorlagen sowie zu einem bestimmten Stichtag zu erfolgen hat. Eine spontane Einreichung eines Antrags bei der Europäischen Kommission ist nicht möglich. Die Spezifizierung der Themen zu denen eingereicht werden kann, erfolgt nach ausführlichen Konsultationsprozessen in Form von Arbeitsprogrammen, wobei manche Programme politik-relevante spezifische Themen beschreiben, andere thematisch offen sind (top-down / bottom-up).

Nach Ablauf der Frist werden die eingereichten Vorschläge von einem Gutachterausschuss gemäß den in den spezifischen Programmen und den Arbeitsprogrammen angeführten Auswahl- und Förderkriterien evaluiert. Erhält eine projektkoordinierende Person den Bescheid über den Zuschlag zu einem Vorschlag, dann können im Rahmen der Verhandlungen zur Finanzhilfevereinbarung Modifikationen des Projekts erforderlich werden, z.B. im Hinblick auf die Budgetstruktur oder die geplanten Maßnahmen.

Neben den Aufforderungen zur Vorschlagseinreichung sind - wie bereits im vorigen Kapitel zu Horzion 2020 beschrieben - auch andere Interventionsmechanismen möglich (Kredite, Garantien, Preise, etc.).

Die Ausschreibungen werden meist auf der Website der jeweiligen Programme veröffentlicht und über verschiedene Internet-Seiten (inklusive Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) und direkte Quellen verbreitet:

- Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

- Innovation Union http://ec.europa.eu/research/innovation-union/

Die zentrale Seite für Ausschreibungen und zum Management der eigenen Projekt-Teilnahmen ist das „Participant Portal“ [42] , welches bereits für RP7 genutzt wird und nun auf Horizon 2020 übertragen wurde und für weitere Forschungs- und Innovationsprogramme ausgedehnt wird.

Networking-Platformen und Projekte wie IDEAL-IST [43] und die bereits genannten Partnerschaften, die gefördert werden, um über spezifische IKT Forschungsthemen zu informieren können als direkte Quellen dienen. Besonders wichtig sind auch die nationalen Kontaktstellen (National Contact Points, NCP): In Österreich ist die nationale Kontaktstelle die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). [44]

Das Prinzip der Kofinanzierung

Die meisten Förderprogramme der Europäischen Union sehen eine Kofinanzierung für Projekte und Maßnahmen vor. Dies bedeutet, dass der Förderempfänger (öffentliche Behörden, KMU, Forschungseinrichtungen etc.) in der Regel einen Teil der Kosten zu tragen hat. Die Kofinanzierung kann natürlich auch durch „eigene Mittel“ erfolgen. Wobei in den zentralen Programmen von Horizon 2020 eine Förderung von 100 % der direkten Kosten vorgesehen ist (70 % bei sehr markt-nahen Aktivitäten). Es werden auch 25 % der indirekten Kosten ersetzt, wobei die Kofinanzierung dann jenen Anteil der indirekten Kosten der Institution darstellen, die nicht abgedeckt werden.

Zu beachten ist, dass für die einzelnen Finanzierungsinstrumente individuelle Regeln im Hinblick auf förderfähige Kosten und die Kofinanzierung gelten. Auch wenn die Kofinanzierung desselben Projekts durch verschiedene EU-Programme nicht möglich ist, so besteht die grundsätzliche Möglichkeit, Mittel auf komplementäre, d.h. in sich ergänzender Weise zu kombinieren. So können unterschiedliche Finanzierungsinstrumente für unterschiedliche Maßnahmen genutzt werden, die miteinander in einem sinnvollen Zusammenhang stehen.

Beispielsweise könnte die Finanzierung für die Höherqualifikation von UniversitätsmitarbeiterInnen durch grenzüberschreitende Maßnahmen (etwa durch internationale Stipendien) unter Horizon 2020 beantragt werden, während Fortbildungsmaßnahmen in der Region durch die Mittel des Strukturfonds beantragt werden könnten. Eine Doppelfinanzierung ist natürlich jeweils auszuschließen.

Die Ausschreibungen

Zu jedem Arbeitsprogramm sind mehrere Ausschreibungen, d.h. Aufrufe zur Einreichung von Projektanträgen, vorgesehen. Die Aufforderungen zu Einreichung von Vorschlägen werden z.B. im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und - im Falle von Horizon 2020 - am bereits erwähnten Participant Portal. Meist wird auch durch Newsletter der Nationalen Kontaktstellen über neue Ausschreibungen informiert. [45]

Sämtliche für Projektanträge relevante Unterlagen (wie Call, Guide for Applicants, Work Programme, etc.) werden ebenfalls auf den Programm-Webseiten (z.B. am Participant Portal) meist in englischer Sprache bereitgestellt.

Ergänzend zu den Forschungsschwerpunkten, Themen und Forschungszielen, enthalten die Ausschreibungen meist Informationen über:

Einreichfristen,

das indikative Budget und seine Verteilung pro Instrument / Forschungsschwerpunkt und Thema,

die Mindestteilnehmeranzahl für ein Projekt,

spezifische Kriterien für die Teilnehmer,

das Auswahlverfahren, d.h. ob es sich um ein einstufiges oder zweistufiges Evaluierungsverfahren handelt, Referenzfehler: Ungültige Verwendung von

<ref>: Der Parameter „ref“ ohne Namen muss einen Inhalt haben.Bei einem einstufigen Auswahlverfahren wird der vollständige Antrag übermittelt, während in einem zweistufigen Verfahren zunächst ein Kurzantrag – dessen Umfang vorgegeben ist – eingereicht wird. Nur jene Konsortien, deren Kurzanträge in dieser ersten Evaluierungsrunde positiv bewertet werden, erhalten eine Einladung zur Einreichung eines Vollantrags.

spezifische Evaluierungskriterien

Projektvorschläge, die den formalen Kriterien nicht entsprechen – wie etwa eine Einreichung nach Fristablauf – werden disqualifiziert und keiner weiteren Evaluierung mehr unterzogen.

Förderformen

Welche Förderform möglich ist, wird – ebenso wie die Teilnahmebedingungen an den einzelnen Maßnahmen – in den Arbeitsprogrammen bzw. den veröffentlichten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen näher definiert. Sie können sich durch die Konsortialzusammensetzung, Projektgröße, Ko-Finanzierungsquoten und ähnliches unterscheiden. Beispielhaft genannt werden können:

Verbundprojekte / Collaborative Projects (CP): Es handelt sich hierbei um Forschungsprojekte, die von Konsortien mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Sie zielen darauf ab, neues Wissen, neue Technologien, Verfahren, Produkte, Dienstleistungen oder gemeinsame Ressourcen für die Forschung zu entwickeln.

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen / Coordination and Support Actions (CSA): Ziel dieser Maßnahmen ist die Förderung von Aktivitäten, die der Vernetzung der Projektpartner (z.B. Konferenzen, Seminare, Studien, Analysen, gemeinsamen Initiativen, Erfahrungsaustausch, Entwicklung gemeinsamer Informationssysteme) dienen.

Spezifische Projektformen gibt es auch z.B. für die Marie Curie Projekte oder die Projekte, die durch den Europäischen Forschungsrat finanziert werden. In anderen Programmen kann es Projektformen geben die ausschließlich auf die Förderung der Netzwerke abzielen (COST zum Beispiel) oder solche, wo in dem transnationalen Projekt jede teilnehmende Institution einen einzelnen Vertrag mit dem nationalen Fördergeber hat.

Beteiligungsregeln

In den unterschiedlichen Programmen gibt es unterschiedliche Beteiligungsregeln. Normalerweise beziehen sie sich auf den Organisationstyp, den Standort (geographische Herkunft) und Anzahl bzw. Typ der Konsortialpartner.

Grundsätzlich gilt z.B. für Horizon 2020, dass sich Unternehmen (jeglicher Größe), Universitäten und Hochschulen, Forschungszentren oder andere Rechtspersonen, unabhängig davon wo sie ihren Sitz haben, an Projekten beteiligen können. Als Rechtspersonen gelten sowohl natürliche als auch juristische Personen, also auch Einzelpersonen.

Horizon 2020 ist geographisch sehr offen: Zu vollen Rechten nehmen Teilnehmer mit Sitz in einem EU Mitgliedsstaat oder einem sogenannten assoziierten Land teil. Nicht-EU-Mitgliedsländer, also Drittländer können ein internationales Assoziierungs-Abkommen mit der Gemeinschaft schließen, nach dessen Bestimmungen oder auf dessen Grundlage sie einen finanziellen Beitrag zum gesamten oder zu Teilen des Horizon 2020 Programmes leisten. Assoziierung ist auch während der Laufzeit von Horizon 2020 noch möglich, wie es z.B. für die Schweiz noch erwartet wird. In 2014 sind folgende Länder bereits assoziiert: Island, Norwegen, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei, Israel und Moldawien. [46]

Auch Teilnehmer aus nicht assoziierten Drittländern können sich beteiligen unter der Voraussetzung, dass im Projekt die festgelegten Mindestteilnahmebedingungen erfüllt sind. Hierbei wird jedoch ein strategischer Zugang gewählt – es gibt einzelne Ausschreibungen zu denen bestimmte Länder speziell eingeladen werden. Die industrialisierten Länder (z.B. USA, Kanada, Australien) und die stark wachsenden Länder (wie z.B. China, Brasilien, Russland, Indien) werden in Horizon 2020 als Partner betrachtet, die an den Projekten teilnehmen können, allerdings ohne automatischen Zugang zur EU-Förderung, ihre Teilnahme soll durch deren nationale Beiträge gedeckt werden. In Ausnahmefällen bzw. wenn es spezifische Verträge mit den Ländern gibt, ist jedoch eine EU Förderung möglich. [47]

Als Mindestteilnahmebedingung gilt für multilaterale Projekte oft, dass mindestens drei Rechtspersonen teilnehmen, die ihren Sitz jeweils in unterschiedlichen Ländern haben. Darüber hinaus, müssen alle drei Rechtspersonen untereinander voneinander unabhängig sein. Die Ausschreibungsunterlagen sollten immer ausführlich auf die Teilnahmevoraussetzungen hin überprüft werden. Projekte gehen meist über die Mindestteilnehmerzahl weit hinaus; typischerweise setzt sich ein gefördertes Projekt in Horizon 2020 (wie auch schon in RP7) oft aus 8-16 Partnern zusammen.

Evaluation und Projektauswahl

Vor Beginn der Evaluation wird ein sogenannter „eligibility check“ durchgeführt. Hier wird geklärt, ob die Anträge den allgemeinen Kriterien des Projekttyps entsprechen (z.B. mindestens 3 Projektpartner aus mindestens 3 Ländern nehmen teil oder ähnliches). Nur Projekte, die diesen ersten Schritt erfolgreich passieren, werden an die EvaluatorInnen weitergeleitet.

Meist wird die Evaluierung aller Projektanträge im so genannten „peer review“ Verfahren durchgeführt, d.h. es werden Personen aus dem wissenschaftlichen bzw. technologischen ExpertInnen-Umfeld zur Begutachtung der Projekte eingeladen.

Die Evaluierung wird oft zuerst als „remote evaluation“ praktiziert, d.h. die ausgewählten GutachterInnen erhalten eine Reihe von Anträgen elektronisch, welche sie sodann am Arbeitsplatz bzw. daheim lesen und über einen Evaluierungsbogen bewerten. Diese individuellen Bewertungen werden wiederum elektronisch übermittelt.

In einem zweiten Schritt erfolgt dann in den meisten Fällen ein Treffen der EvaluatorInnen. Bei diesem Treffen werden die verschiedenen Bewertungen der EvaluatorInnen verglichen, diskutiert und analysiert und schlussendlich eine Auswahl der zu fördernden Projekte getroffen. Anträge werden immer von mehreren Personen – mindestens drei, bei großen Projekten fünf und mehr – unabhängig voneinander gelesen und bewertet.

In manchen Fällen werden anonymisierte Projektanträge verlangt, so dass sogenannte Doppelblindgutachten erstellt werden, was bedeutet, dass für die Einreicher nicht bekannt ist, wer ihren Beitrag begutachtet, aber auch umgekehrt, es für den/die Gutachter/in unbekannt bleibt, wessen Beitrag er/sie bewertet.

Die Projektanträge werden nach bestimmten Kriterien evaluiert. Diese werden ebenfalls mit den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegeben. Im Fall des Europäischen Forschungsrates (siehe Wissenschaftsexzellenz) wird z.B. nur ein einziges Kriterium herangezogen (eben wissenschaftliche Exzellenz). Andere Programme ziehen oft drei Kriterien heran, vergeben allerdings je nach den Programmzielen nach bestimmten Kriterien „Extrapunkte“ in irgendeiner Form (z.B. für die Teilnahme von JungforscherInnen, KMUs oder weibliche Forscherinnen). In unterschiedlichen Programmen werden die Kriterien z.B. mit bestimmten Punktezahlen bewertet, manchmal gewichtet und häufig gibt es eine Mindestanzahl an Punkten, die erreicht werden muss um gegebenenfalls in die nächste Antragsrunde oder zu Vertragsverhandlungen eingeladen zu werden (thresholds).

„Klassische“ Kriterien die in Horizon 2020 angewendet werden sind: [48]

Exzellenz

Impact

Implementierung

Beim Schreiben eines Projektantrages sollten diese Evaluationskriterien immer wieder reflektiert werden. In Bezug auf Horizon 2020 ist wichtig, dass die drei Kriterien gleichwertig nebeneinander stehen. Daher sollten auf keinen Fall die Teile des Projektantrages vernachlässigt werden, die die Implementierung des Projektes betreffen (Projektmanagement, Beschreibung der Projektpartner und des Konsortiums, Argumentation der Ressourcen- und Finanzplanung) sowie den Impact des Projektes (Verbreitung der Projektresultate, erwartete Veränderungen durch das Projekt in Relation zu den Erwartungen, die im Arbeitsprogramm gelistet wurden).

In spezifischen Fällen wird auch noch eine Ethikkommission mit der Bewertung des Projektes beschäftigt (z.B., wenn personenbezogene Daten im Projekt nicht anonymisiert verarbeitet werden).

Die Ergebnisse der Evaluation werden an die ProjektkoordinatorInnen übermittelt, wobei sie meist über die erreichten Punkte in den einzelnen Evaluationskriterien informiert werden und auch eine schriftliche Begründung erhalten. Daraus lassen sich auch bei einer Absage wichtige Schlüsse zur Verbesserung der Projektanträge ableiten. Bei einem erfolgreichen Projekt müssen alle Kritikpunkte, die in der Evaluation angesprochen werden vom Projektkonsortium beantwortet werden.

Eine Liste der positiv evaluierten Projekte („above threshold“) wird erstellt, die KoordinatorInnen der best-gereihten Projekte werden zu Vertragsverhandlungen eingeladen. Die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen sein sollten.

Mit dem Beginn des Projektes kann ca. 8 Monate nach dem Einreichtermin gerechnet werden. In RP7 lag die durchschnittliche Zeit zum Projektbeginn bzw. „time to grant“ bei 350 Tagen. Horizon 2020 soll dies um mindestens 100 Tage reduzieren (in spezifischen KMU-Maßnahmen sogar noch weiter). Es muss bei der Erwägung sich um eine europäische Förderung zu bemühen dennoch bedacht werden, dass nicht mit jedem Forschungsproblem 8 oder mehr Monate gewartet werden kann.

Gründe für und gegen eine Beteiligung

Wie bereits dargestellt, gibt es viele Gründe, die für und gegen eine Beteiligung in europäischen Forschungs-Programmen sprechen, welche wiederum oft abhängig sind von der Organisation und ihrer Strategie. Folgend werden einige Argumente für bzw. gegen eine Teilnahme genannt.

Zuerst müssen natürlich die Themen, die adressiert werden auch in die Zukunftsstrategie der Organisation passen. Es ist nicht zielführend sich um ein Projekt zu bewerben in einem Themenfeld, welches die Organisation nur am Rande betrifft, da das Projekt dann als Fremdkörper in die Organisationsabläufe nur schwer integriert werden kann. Die Organisation muss auch den Anspruch haben, in diesem Bereich eine europäische Themenführerschaft anzustreben und tatsächlich herausragende Ergebnisse in Forschung und Entwicklung für Europa zu liefern.

Horizon 2020 Projekte sind eine hervorragende Möglichkeit interdisziplinär europaweit mit anderen Top-Institutionen zu kooperieren, um Technologien und Standards zu entwickeln. Diese Kooperationen aus EU Projekten können auch für andere Bereiche interessante Möglichkeiten eröffnen: zum Beispiel Informationsbeschaffung oder Marktöffnung durch strategische Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette, Kooperation mit (End-)Nutzern, also potentiellen Käufern von entwickelten Technologien, Übertragung von Technologien von bestehenden Märkten in neue Märkte, geografische Erweiterung der Beziehungen, Austausch von Technologien, etc.

Idealerweise ist die Förderung eine finanzielle Unterstützung für Aktivitäten mit denen die Organisation ohnehin beschäftigt ist, welche in der Form aber ohne die Förderung nicht durchgeführt werden könnten, z.B. aufgrund eines zu hohen finanziellen Risikos oder nicht vorhandener personeller Ressourcen. Es kann sich aber auch um eine Aktivität handeln, die von der antragstellenden Organisation ohnehin geplant war durchzuführen, auch ohne das Horizon 2020 Projekt. In diesem Fall ist es nur ein zusätzlicher finanzieller Anreiz oder ein Anreiz das Projekt z.B. vorzuziehen oder auf europäischem Niveau durchzuführen.

Es ist auch abzuwägen, ob das Zeitkorsett, welches durch Ausschreibung, Evaluation, Vertragsverhandlungen, Reportingpflichten und Laufzeit vorgegeben ist, auf die Bedürfnisse der Organisation passen. Gerade in der Hochtechnologie können hier Verzögerungen eintreten, die eher gegen eine Projektteilnahme sprechen.

Ein EU Projekt hat in den meisten Fällen aber auch positive Auswirkungen auf die MitarbeiterInnen-Entwicklung. Die Internationalisierung und die Notwendigkeiten der professionellen Projektdokumentation und -abrechnung verbessern unter Umständen das Management in der Organisation (Managementkosten werden auch zu 100 % ersetzt), die technischen Abteilungen werden durch die Kooperationen und die neuen Forschungsaktivitäten gefordert, in manchen Projekten können auch spezifische Trainingsmodule vorgesehen werden. Manchmal können durch EU Projekte auch zusätzliche hochqualifizierte MitarbeiterInnen angestellt (oder im Falle einer Wirtschaftskrise gehalten) werden.

Eine weitere wichtige Frage, die sich stellt ist, ob die Organisation ein Projekt koordinieren sollte oder nicht. Typischweise entscheidet sich eine Organisation, die zum ersten Mal an einem Projektantrag teilnimmt, nicht dafür die Koordination zu übernehmen, aber natürlich sollte dies nicht ausgeschlossen werden. Es gibt viele Vorteile sich als Koordinator zu positionieren, aber auch viele Nachteile.

Zu den Vorteilen zählt, dass man das Projekt und seine Zielsetzungen in weiten Teilen bestimmen kann, dass man die jeweiligen Partnerorganisationen einladen, also auswählen kann, und dabei auch andere strategische Überlegungen berücksichtigen kann. Der Koordinator bzw. die Koordinatorin ist auch immer die Ansprechperson für die Europäische Kommission und hat daher auch gute Kommunikationskanäle, um über andere Projekte und Zukunftspläne zu erfahren. Der/die KoordinatorIn repräsentiert das Projekt nach außen, ist daher auch auf Messen oder Konferenzen eingeladen und repräsentiert dort nicht nur das spezifische Projekt, sondern auch die Organisation. Generell gibt es Öffentlichkeit und Sichtbarkeit, das Projekt wird oft mit der koordinierenden Organisation verknüpft.

Die Nachteile sind vor allem der durchaus hohe Aufwand des Managements und der Administration, vor allem bei größeren Projekten und Projekten mit weniger erfahrenen Organisationen. Ein Partner in einem Projekt zu sein ist nicht vergleichbar mit der Rolle des Koordinators, welcher für das Reporting und das day-to-day Management bedeutend mehr Ressourcen bereitstellen muss, die allerdings auch abgerechnet werden können.

-

Praxis zur Projekteinreichung

-

Entscheidung zur Einreichung

-

Generell sollte klar sein, dass bei jedem Vorhaben sich an einem internationalen Programm zu beteiligen, alle wichtigen Unterlagen zum Programm recherchiert werden sollten. Die Praxis aus Projekt- und Programm-Evaluationen zeigt allerdings, dass schon dabei manche EinreicherInnen scheitern. Es ist zu klären, wo die Dokumente zur Verfügung gestellt werden, manchmal gibt es viele Detailregelungen, manchmal strenge Regeln für online-Einreichungen (z.b. maximale Zeichenanzahlen), manchmal sehr offene Formate (z.B. hochladen eines Videos).

Auch die Hintergründe, welche Ziele und Herausforderungen mit dem Programm adressiert werden sollen und die aktuellen politischen Strategien, etc. sind wichtig zu recherchieren. Schließlich werden hier Steuergelder zu einem bestimmten Zweck ausgegeben und es somit werden auch Programmdokumente angeboten, die die Hintergründe erklären, warum man sich entschieden hat, bestimmte Programme zu entwickeln (siehe Innovation Union, Digital Agenda, etc. für die europäische IKT Forschung). Ein Antrag sollte auch demonstrieren, dass die europaweiten Strategien bekannt sind und das Projekt zur Erreichung dieser politischen Ziele beitragen wird. Es ist immer abzuklären, in wie weit die eigene Projektidee auf die konkreten Ausschreibungen und dahinter stehenden Ziele passt. Dabei helfen auch die nationalen Kontaktstellen (FFG in Österreich), die hier Beratung anbieten. In den „bottom-up“ orientierten Programmen, sind themenoffen alle Projektideen zuerst einmal zugelassen. Allerdings sind dann meist bestimmte horizontale Zielsetzungen zu beachten: zum Beispiel hat eine themenoffene Ausschreibung im Bereich „Marie Curie“ das Ziel Mobilität und Karriereentwicklung zu fördern, sie müssen also stark auf die involvierten Personen und deren Gewinn aus dem Projekt in diesen Bereichen hinweisen, themenoffene Ausschreibungen des Europäischen Forschungsrates sollten wiederum weltweite Einzigartigkeit und Exzellenz aufweisen, andere zielen gezielt auf F&E in KMU etc.

In den „top-down“ orientieren Programmen geht es meist um Themen die kollaborativ von größeren Netzwerken und Teams bearbeitet werden müssen. In diesen Fällen ist es wichtig, die eigenen Kompetenzen genau zu definieren und zu analysieren, wie diese eingebettet werden können. Zum Beispiel nehmen wir an, Sie arbeiten in einer Institution die sich mit der Entwicklung von pädagogisch wertvollen Computerspielen beschäftigt und Sie testen die „full text search“ des Participant Portals z.B. mit dem Begriff „gaming“ – sie ärgern sich vielleicht zuerst, dass es in 2014 bereits einen für Sie passenden Call gab, der nun leider bereits geschlossen ist: „Advanced digital gaming/gamification technologies“

Dahinter verbirgt sich z.B. eine Zielbeschreibung wie folgende:

„Digital games and gamification mechanics applied in non-leisure contexts is an important but scattered industry that can bring high pay-offs and lead to the emergence of a prospering market. Digital games can also make a real change in the life of a large number of targeted excluded groups, enhancing their better integration in society. This requires however the development of new methodologies and tools to produce, apply and use digital games and gamification techniques in non-leisure contexts, as well as building scientific evidence on their benefits - for governments, enterprises and individuals. (…).” [49] Sie lesen weiter und finden einen „Expected Impact“:

„· Increase the number of collaborations between traditional digital game industry players and a broader research community (neurosciences, educational physiology, pedagogy, etc.), intermediaries (teachers, trainers) and users from a wide area of application contexts.

· Increase the effectiveness of digital games for professionals and researchers, intermediaries and social actors dealing with people with disabilities or at risk of exclusion (socially, physically or technologically disadvantaged groups) and of those who consider themselves unsuited for education.“ Sie nehmen sich auf jeden Fall vor, zu recherchieren, welche Projekte hier gefördert wurden und was die Projektpläne hier beinhalten werden – vielleicht ergibt sich ja dann eine Option sich in die Netzwerke auch später noch einzuklinken.

Aktuell müssen sie aber weitersuchen und stellen nochmal fest, dass sie eigentlich spät dran sind (das nächste Arbeitsprogramm 2016/17 sollten Sie sich ansehen sobald es publiziert wird): es war auch eine „Pan European platform for serious gaming and training“ ausgeschrieben. [50]

Aber schließlich werden sie doch noch fündig: New ICT-based solutions for energy efficiency mit folgender Herausforderung:

To motivate and support citizen's behavioural change to achieve greater energy efficiency taking advantage of ICT (e.g. personalised data driven applications, gaming and social networking) while ensuring energy savings from this new ICT-enabled solutions are greater than the cost for the provision of the services. 2 Millionen Euro sind ausgeschrieben, IKT Lösungen stehen im Fokus, aber definitive ist ein sehr interdisziplinäres Konsortium nötig mit unterschiedlichen Expertisen und dann sol les auch noch getestet warden in öffentlichen Gebäuden, was den Zugang dazu benötigt. Dann sollten sie sich in einem nächsten Schritt klar werden, welche spezifische Kompetenz ihr Unternehmen in so ein Projekt einbringen kann und welche Partner sie für die umfassende Bearbeitung brauchen (z.B. Experten in Energieeffizienz, Stakeholder der öffentlichen Hand, die das Testen in ihren Gebäuden ermöglichen, Programmierer, etc.)

Der Projekttyp ist eine Research & Innovation Action: Durch die Spezifizierung des Instruments wird klar, welcher Projekttyp gefördert wird – also z.B. ein großes Forschungsprojekt zu einem bestimmten Thema oder eine Unterstützungsmaßnahme die Stakeholder in dem Bereich zusammen bringen soll und vorrangig Konferenzen organisiert ohne selbst Forschungsleistung zu erbringen, etc. Eine Projekteinreichung muss darauf abgestimmt sein.

Ausschreibungen haben immer ein Publikationsdatum und eine Deadline. In diesem Fall ist die Deadline am 4. Juni 2015 um 17:00:00 (ja, auch eine Sekunde zu spät ist zu spät). Es ist also ausreichend Zeit sich in den entsprechenden Netzwerken oder Brokerage events zu positionieren und Vorgespräche bzw. Vorstudien bereits jetzt durchzuführen.

Die Themen, die „top-down“ ausgeschreiben werden, werden auch in dieser Form nur einmal ausgeschrieben (Sie sollten also nicht auf ein nächstes Mal warten). Ihr primäres Ziel, wenn Sie noch keine Erfahrung in europäischen Projekten haben, sollte zunächst also die Aufnahme als Partner in ein erfolgreiches Konsortium sein. Arbeiten Sie daher intensiv am Netzwerkaufbau für ihre Institution. Gleichzeitig evaluieren Sie die Möglichkeiten, selbst einen Projektantrag zu koordinieren, denn es gibt schließlich immer ein erstes Mal und mit Horizon 2020 beginnt 2014 für alle das Spiel neu. Die allgemeinen Regeln und Formulare werden sich zwischen 2014 und 2020 nicht allzu sehr ändern, es erscheint also als gute Investition, sich mit ihnen vertraut zu machen. Verfolgen Sie die Newsletter der Europäischen Kommission und der Nationalen Kontaktstellen um die Publikation der Calls, Info- und Networking Events nicht zu versäumen.

Innerhalb Ihrer Organisation werden nun die Gründe für und gegen eine Einreichung abgewogen, eine Beschreibung ihrer spezifischen Kompetenzen und eine Projektskizze entwickelt. Um für die Teilnahme gut vorbereitet zu sein und das Netzwerk auszuweiten, planen Sie einen Termin bei der nationalen Kontaktstelle und die Teilnahme an den zentralen Veranstaltungen zur europäischen IKT Forschung (zum Beispiel die „ICT“ Konferenz oder „e-challenges“, „ICT Proposers Day“), für diese Kontakte ist eine schriftliche Projektskizze sehr vorteilhaft.

Entwicklung einer Projektskizze

Der erste Schritt ist die inner-organisationelle Abstimmung einer kurzen Projektskizze. Auf wenigen Seiten soll zusammengefasst werden:

- Thema und Bezug auf die Ausschreibung: Nennen Sie in ihrer Projektskizze das Programm, auf das sie sich beziehen, die Ausschreibung, gegebenenfalls die Identifikationsnummer des Calls und den spezifischen Bereich unter dem das Projekt eingereicht werden soll.

- Vorläufiger Arbeitstitel: Erforderlich ist ein ausgeschriebener Projekttitel als auch ein Projekt-Kürzel (Akronym). Das Akronym kann beispielsweise aus den Anfangsbuchstaben des Projekttitels gebildet werden. Bedenken Sie jedoch, wenn das Projekt gefördert wird, werden Sie dieses Akronym einige Jahre lang verwenden, um sich mit Ihren KollegInnen laufend über das Projekt „PKITLLM“ zu unterhalten und um das Projekt „PKITLLM“ der Öffentlichkeit vorzustellen. Achten Sie deshalb darauf, dass dieses Akronym leicht zu merken ist, leicht ausgesprochen werden kann, gut klingt und wenn möglich auch einen Bezug zum Thema hat.

- Projektziele: z.B. geht es in einer Ausschreibung um Entwicklungen für bessere Antworten auf Klimaveränderungen – dann könnte Ihr Projektziel eine IT-Entwicklung sein, die sich mit Unwettern und vor allem Flutkatastrophen beschäftigt, das bedeutet, dass sie auf ein spezifisches Feld der Veränderungen fokussieren oder ähnliches.

- Projektresultate: Sie beschreiben auch die Forschungsfragen, die im Rahmen des Projektes beantwortet werden (oder das Produkt das neu entwickelt wird) und inwiefern Sie über den derzeitigen State-of-the-Art hinaus gehen (gegebenenfalls mit kurzen Referenz-Angaben).

- Vorläufige Projektstruktur: Skizzieren Sie einen groben Projektablauf, z.B. Sie wollen a) einen Überblick über IT-Applikationen für Desaster-Management geben (sie nennen vielleicht bereits einen bestimmten Katastrophentyp wie Hochwasser oder Sturmböen); b) einen Überblick über nationale/regionale Desaster-Management Strategien geben und eine Identifikation von Stakeholdern, die eingebunden sind und eine Erhebung mit welchen Mitteln diese während einer Katastrophe arbeiten können; c) auf Basis einer Analyse, welche Technologien auch während bzw. kurz nach einem Hochwasser funktionieren sollten und welche Programme entwickelt und getestet werden, die für das Desaster-Management genutzt werden können; d) auf Basis der Erhebungen soll ein e-learning Programm erstellt werden, welches spezifische Stakeholdergruppen auf Ihre Aufgabe während bzw. nach einer Katastrophe vorbereitet, etc. Hier können Sie Arbeitspakete skizzieren.

- Identifikation von potentiellen und benötigten Projektpartnern: Aus der groben Projektskizze und der Analyse ihrer eigenen Kontakte ergeben sich bereits einige Anforderungsprofile – so benötigen Sie, da Sie selbst in einer IT-Organisation arbeiten, Projektpartner, die sich mit Katastrophenschutz auseinandersetzen, und eventuell einen oder zwei Partner, die regional stark von Katastrophen bedroht sind, z.B. eine Gemeindeverwaltung in einem hochwassergefährdeten Gebiet Europas, eventuell eine internationale Katastrophenschutzorganisation mit großem Erfahrungsschatz mit Hochwasserproblemen, zudem einen Partner mit pädagogisch-didaktischen Know-how, der die Projektergebnisse am Ende in ein e-learning Programm umsetzt und ein Curriculum für verschiedene User-Gruppen erstellt, einen Partner mit einem breiten Erfahrungsschatz an Evaluierungsmethoden zur Überprüfung und Optimierung der User-Freundlichkeit, etc. Sie listen also bereits identifizierte potentielle Partnerorganisationen und beschreiben Kompetenzen, die noch durch bestimmte Partner abgedeckt werden sollten.

- Grober Zeitplan: Hier geben Sie nur einen ungefähren Projektrahmen an, denken Sie z.B. an ein eher kurzes 24-Monate Projekt oder an ein komplexeres 48-Monate Projekt; wann schätzen Sie dass das Projekt beginnen kann, etc.

- Kontaktdaten: Vergessen Sie nicht auf der Projektskizze auch Ihre eigenen Kontaktdaten anzugeben.

Nachdem diese Projektskizze innerhalb ihrer Organisation einige Feedback-Schleifen gezogen hat (zur Spezifikation des Projektablaufes, vielleicht fallen den KollegInnen ja noch weitere potentielle Projektpartner ein, etc.), dient dieses Dokument der direkten Ansprache potentieller Partnerorganisationen.

Partnersuche

Bereits bestehende Kooperationen und persönliche Kontakte sind natürlich von Vorteil. Die Projektskizze kann aber auch über Mailing-Listen zirkuliert werden oder an Nationale Kontaktstellen für das Rahmenprogramm als Partnersuche weitergeleitet werden.

Für den IKT Sektor gibt es zudem verschiedene Projekte, die sich auf Partnersuchanfragen spezialisiert haben, sowohl auf Ebene der Mitgliedsländer als auch für nicht-europäische Partner. Insbesondere sei hier das Projekt IDEAL-IST [51] genannt, welches Partnersuchanfragen in einem bestehenden Netzwerk von vielen tausenden Kontakten europaweit zirkulieren kann.

Der Informationsdienst CORDIS bietet ebenfalls Möglichkeiten der Partnersuche. Wichtig ist jedoch auch die Möglichkeit, über eine Volltextsuche Projektbeschreibungen, Resultate (z.B. Projektberichte), Projektpartner oder Events uvm. zu durchsuchen, wodurch Institutionen identifiziert werden können, die z.B. in einem ähnlichen Feld bereits in EU-Projekten aktiv waren. Offizielle Informationsveranstaltungen der Europäischen Kommission sind ebenfalls gute Gelegenheiten, um potentielle Partner zu identifizieren.

Gemeinsam mit den potentiellen Partnern sollte dann die Projektidee weiter konkretisiert werden, Arbeitspaket-Verantwortliche werden festgelegt, die auch während der Antragsphase hier bereits Verantwortung tragen sollten; verlassen Sie sich aber nicht zu sehr darauf, erfahrungsgemäß ist die Hauptlast der Konzipierung und Planung bei der koordinierenden Institution.

In verschiedenen Durchgängen gehen Sie in der Folge immer wieder die Projektplanungsschritte durch und konkretisieren die Projektidee bis zum vollständigen Projektantrag: mehr dazu in Kapitel 2, Projektplanung.

Administrative Vorbereitung

Parallel dazu kämpfen Sie sich durch die Formulare für den Projektantrag, der aus einem administrativen Teil und einen inhaltlichen Teil besteht. Europäische Ausschreibungen werden eigentlich alle über elektronische Einreichsysteme administriert, mit dem man sich vertraut machen muss. Oft sind zeitige Registrierungen nötig.

In Horizon 2020 werden alle Kontakte zwischen der Europäischen Kommission und den Einreichern integriert über das „Research and Innovation Participant Portal“ [52] administriert: von der Einreichung, den Services zur Registrierung der Organisationen und der Administrierung der Förderung bis zum Reporting und Einreichen der Reports und Projektresultate (Deliverables). Um Zugang zu den Diensten des Teilnehmerportals zu bekommen, müssen Sie sich zunächst ein Konto über das Authentifizierungssystem der Europäischen Kommission einrichten. Dies erfordert keine weiteren Aktivitäten, sondern kann direkt über das Internet durch Angeben von Namen, einem sicheren Passwort etc. erledigt werden. [53]

Auf der administrativen Seite erkundigen Sie sich auch, ob Ihre Organisation bereits an einem Antrag teilgenommen hat. Dies ist nicht nur wichtig, um organisationsintern einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, sondern auch weil sie wissen sollten, ob ihre Organisation bereits in der Datenbank registriert wurde (sie erhielt in RP7 dazu einen „Participant Identification Code“ (PIC), also eine einmalige Identifikationsnummer für die Datenbank der Europäischen Kommission hat), da dies ihre Einreichung vereinfacht. Durch diesen PIC werden die Informationen automatisch in die Datenbank geladen, die zu ihrer Organisation bereits validiert wurden. Die EK hat hierzu eine „Unique Registration Facility“ (URF), ein einheitliches Registrierungssystem, welches für die Validierung der Informationen sorgt. Informationen über eine Organisation sollen wiederum nur durch einen „Legal Entity Appointed Representative“ (LEAR), einen bestellten Vertreter der Rechtsperson, bereitgestellt oder verändert werden, also einer nominierten Person, die als Kontaktstelle für die Kommission betreffend aller administrativen Informationen zu einer Organisation zur Verfügung steht. Zur Validierung der Organisation müssen z.B. Gründungsdokumente, Jahresabschlüsse und ähnliches. Bezüglich genauer Informationen über benötigte Dokumente und Übermittlungsregelungen der Exekutivagentur für die Forschung der Europäischen Kommission sollten jeweils aktuell die Websites der Europäischen Kommission konsultiert werden.

Die Projekt-Einreichung erfolgt dann ebenfalls online. Diese Registrierung ist Aufgabe des Koordinators / der Koordinatorin, Partner bekommen allerdings auch Zugriff auf den Antrag, doch nur die koordinierende Person kann den Antrag schließlich auch „abschicken“.

Mit den zentralen Aspekten zur Projektplanung, die in europäischen Anträgen häufig abgefragt werden, beschäftigt sich das folgende Kapitel.

- ↑ Bei Interesse recherchieren Sie unter: http://www.ffg.at/informationstechnologie; http://www.grants.at; http://www.fwf.ac.at/; http://www.awsg.at/; http://www.departure.at/

- ↑ http://www.ffg.at

- ↑ Quelle: Deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung: „Das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm“

- ↑ Factsheet on ICT in Horizon 2020. In: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

- ↑ neben Mikro- und Nanoelektronik, Photonik, Nanotechnologie, fortgeschrittene Werkstoffe, Biotechnologie, fortgeschrittene Herstellungssysteme, Raumfahrt

- ↑ Projekte á ca. 50.000 Euro von ca. 6 Monaten

- ↑ Förderung für Kosten von max. 1-3 Mio. Euro; 12-24 Monate

- ↑ keine direkte Förderung, ein Qualitätssiegel, Erleichterung zu Finanzzugang, Netzwerken, Training, Coaching, IP Management etc.

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: e-health, self management of health, improved diagnostics, improved surveillance, health data collection, active ageing, assisted living

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: smart cities, energy efficient buildings, smart electricity grids, smart metering

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: smart transport equipment, infrastructures and services; innovative transport management systems, safety aspects

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: ICT for increased ressource efficiency, earth observation and monitoring

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: digital inclusion, social innovation platforms, e-government services, e-skills and e-learning, e-culture

- ↑ Beispiele für IKT Bezug: cyber security, ensuring privacy and protection of human rights online

- ↑ sog. „public-public partnerships“, P2P

- ↑ sog. „public-private partnerships“, PPP

- ↑ Dieses Programm ist eine sogenannte Artikel-185-Initiative; weitere relevante Art. 185 Initiativen sind Eurostars (IKT Themen sind möglich) oder BONUS, das Forschungs- und Entwicklungsprogramm für die Ostsee und das Europäische Metrologie-Forschungsprogramm.

- ↑ http://www.aal-europe.eu/

- ↑ Um einen Überblick über die ERA-NET Initiativen zu gewinnen, siehe unter: http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/. Auf NETWATCH ist auch ein Kalender mit jeweils offenen Ausschreibungen zu finden. Für österreichische KMU ist z.B. das ERA-NET CORNET interessant, welches regelmäßig internationale KMU-Kooperationsprojekte fördert: http://www.cornet-era.net

- ↑ http://cordis.europa.eu/technology-platforms/

- ↑ Im Bereich der IKT gibt es einige ETPs zu strategisch wichtigen Themen: Nanoelektronik, Photonik, Mikrosysteme, eingebettete Systeme, Software und Services, mobile Kommunikation, vernetzte Medien, Satellitenkommunikation und Robotik; siehe auch http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html

- ↑ Gemeinsamen Technologieinitiativen / Joint Technology Initiatives (JTI), öffentlich-private Partnerschaften / public-private partnerships (PPP), die sich zu bestimmten strategisch wichtigen Themenbereichen und unter bestimmten Voraussetzungen aus den ETPs weiterentwickeln, um gezielt wichtige Technologiebereiche vorantreiben zu können.

- ↑ wie das europäische Energieforschungsbündnis (EERA); die Initiative zur Innovativen Medizin (IMI); Clean Sky, Forschung zum Flugverkehrsmanagement im einheitlichen europäischen Luftraum (SESAR); Brennstoffzellen und Wasserstoff (FCH); Eingebettete Computersysteme (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence Systems, ARTEMIS) und Nanoelektronik (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council, ENIAC). Letztere sind für IKT ForscherInnen vor allem relevant. Sonstige öffentlich-private Partnerschaften (PPP) sind Fabriken der Zukunft (Factories of the Future); Energieeffiziente Gebäude (Energy-efficient Buildings); die Europäische Green Cars Initiative; Internet der Zukunft. Weitere PPPs sind geplant.

- ↑ zu #h2020, #grants oder „EU funding“ z.B.

- ↑ siehe http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/Homepage.html

- ↑ in Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, Stockholm und Trento

- ↑ Kohäsion (von cohaerere (lat.) „zusammenhängen“) steht in der EU-Politik für den Zusammenhalt zwischen einzelnen Staaten und Regionen

- ↑ Mittel in Höhe von 348 Mrd. EUR

- ↑ 278 Mrd. EUR

- ↑ rund 86 Mrd. EUR

- ↑ Die fünf Fonds die nach einheitlichen Regeln abgewickelt werden sind: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF), Kohäsionsfonds (KF), und auch Fonds die nicht Teil der Kohäsionspolitik sind: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Ziele besser abzustimmen.

- ↑ Weitere spezifische Maßnahmen, Mitteilungen und Vorordnungen gibt es auch über das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ und den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ); über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) und das Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation; sowie den Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF).

- ↑ Quelle: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/austria_en.pdf

- ↑ Teilweise ist nicht das gesamte Bundesgebiet Österreichs in den „Kernzonen“ der Programme. Das Programmgebiet von „South East Gateway“ z.B. bezieht nur Kärnten und die Steiermark ein – Kooperation ist möglich mit Italien, Slowenien, Kroatien, BiH, Serbien, Albanien, Montenegro, Mazedonien, Griechenland und Zypern.

- ↑ Hierzu wird es Instrumente geben wie eine „equity facility“, also Venture Capital für Start-ups und Investments in der Wachstumsphase und eine „loan facility“, die Risiken teilt für Kredite an KMUs in Kooperation mit dem European Investment Fund und Banken in den Mitgliedsländern.

- ↑ Derzeit sind 40 Staaten und die Europäische Kommission EUREKA-Vollmitglieder, Südkorea und Kanada sind assoziiert.

- ↑ Z.B. CELTIC-PLUS– für Telekommunikationsforschung; EURIPIDES²– für intelligente Systeme; ITEA2 – für eingebettete Systeme und Software

- ↑ Österreich ist seit 1971 Mitglied. Zu diesem Netzwerk gehören neben den EU-Mitgliedsländern und den meisten europäischen Nicht-EU-Länder wie z.B. die Schweiz, Norwegen, aber auch Serbien, Mazedonien, Albanien oder Montenegro. Auch Drittstaaten wie Australien, Israel, Japan, Kanada, Russland und die USA .

- ↑ Die Kosten für die Forschungsaktivitäten selbst werden nicht durch das Programm getragen, sondern durch a) Eigenmittel der Forschungseinrichtungen, b) Kosten die von Dritten getragen werden, c) Forschungsförderung durch Fonds: vor allem durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung FWF beziehungsweise durch Fördermaßnahmen der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, d) Auftragsforschung, e) Sonstige Mittel

- ↑ Mehr als 25 laufende Aktionen sind derzeit im Bereich „Information and Communication Technologies“ gelistet unter http://www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions.

- ↑ Siehe http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility „CEF digital will also support services such as eID, eProcurement, eHealth, Europeana or eJustice where EU-wide interoperability and infrastructures can add value by linking up national systems. The pan-European services will save money: eProcurement could save 100 billion euros a year; cloud computing 250 billion.“

- ↑ Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal

- ↑ International ICT partner search network: http://www.ideal-ist.net/

- ↑ Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft: www.ffg.at

- ↑ Z.B. durch die FFG oder auch den deutschen Newsletter kooperation-international.de

- ↑ http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

- ↑ Im Vergleich zu RP7, wo Teilnehmer aus den meisten Ländern (International Cooperation Partner Countries) auch Budget für die Projektteilnahme aus dem RP7 Budget (also aus Europa) bekamen.

- ↑ Horizon 2020. Self-evaluation form (03/2014): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf

- ↑ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/90-ict-21-2014.html

- ↑ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1106-fct-07-2014.html

- ↑ Projekt IDEAL-IST - Your Worldwide ICT Support Network: http://www.ideal-ist.net

- ↑ Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

- ↑ Informationen zum Anlegen eines ECAS Kontos: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/help.cgi