IM537 - Digitale Transformation und Digitalisierung von Geschäftsprozessen - Gesamt

Kurzbiographie

Bereits während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien konnte Thomas Neuroth-Pfeiffer in allen relevanten Bereichen des operativen IT Betriebs praktische Erfahrungen sammeln.

Es folgten mehrere Jahre der Koordination und Leitung von Softwareentwicklungsprojekten, wobei die prozessorientierte Anforderungsanalyse im Vordergrund stand.

Während seiner fast dreijährigen Beschäftigung bei einer Unternehmensberatung beriet er als Senior Consultant zahlreiche Unternehmen bei der Einführung von Geschäftsprozess-, IT-Architektur- und IT-Service Management, bevor er bei einem großen österreichischen IT-Dienstleister die interne IT der Unternehmensgruppe stellvertretend führte und mehr als drei Jahre für IT-Service Management (ITSM) verantwortlich war.

Danach war der zertifizierte ITIL Expert V3, CISA, CISM und PM vier Jahre als Enterprise Architect bei Microsoft Österreich tätig und konnte weitere Erfahrungen im internationalen Umfeld sammeln.

Derzeit leitet er für die Raiffeisen Informatik Programme zu digitaler Kollaboration und digitaler Transformation von unternehmensübergreifender Zusammenarbeit im Bankenumfeld.

Seit 2010 ist Thomas Neuroth-Pfeiffer bei der Ferdinand Porsche FernFH auch als Lektor tätig.

Einleitung

Unter der digitalen Transformation versteht man einen fortlaufenden Prozess von - mitunter tiefgreifenden - Veränderungen. Diese Veränderungen betreffen sowohl den Wirtschaftsbereich als auch unsere Gesellschaft als Ganzes.

Die digitale Transformation wurde durch die Entwicklung immer leistungsfähigerer digitaler Technologien ermöglicht und gewann vor allem während der COVID-19-Einschränkungen weiter an Bedeutung.

Mit dem Einsatz digitaler Technologien und durch "virtuelle Zusammenarbeit" konnte die Weiterführung von Unternehmungen während der Einschränkungen aufrechterhalten werden.

Unternehmen standen vor der Herausforderung, Kund*innen und Partner*innen auf eine andere Art und Weise zu erreichen und die Belegschaft mit digitalen Technologien auszustatten, um eine Weiterarbeit abseits der klassischen Dienstorte zu ermöglichen.

Beispiele dafür sind Online-Shopping, die Digitalisierung papierbasierter Prozesse, aber auch eine digitale Bereitstellung von Dienstleistungen.

Die voranschreitende Digitalisierung ebnet den Weg für eine digitale Transformation.

Sie eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen und dessen Kund*innen, bietet Chancen und beeinflusst unseren Umgang mit digitaler Technik maßgeblich.

Der Veränderungsprozess der digitalen Transformation wirkt tief in unsere Gesellschaft, verändert unsere gewohnten Arbeitsweisen und beeinflusst Unternehmenskulturen.

Diese Veränderungen stellen Unternehmen, Führungskräfte und die gesamte Belegschaft vor Herausforderungen. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung im öffentlichen Bereich und bei Behörden, müssen diese Veränderungen aber auch gesellschaftlich und generationsübergreifend betrachtet werden.

Die digitale Transformation beeinflusst uns in vielen Lebensbereichen und über ganze Generationen hinweg, beginnend in der Schule und bei höheren Ausbildungen, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, im öffentlichen Bereich und bei Behörden, im Gesundheitsbereich bis hin zum "digitalen Erbe".

Das vorliegende Studienheft soll einen Überblick über Treiber dieser Veränderungen, Werkzeugen zur Transformation von Geschäftsmodellen, Technologien zur Unterstützung der digitalen Transformation, Möglichkeiten zur Bewertung des Reifegrades am Weg der digitalen Transformation und Auswirkungen der Veränderungen auf die Arbeitswelt geben.

Auslöser und Treiber der digitalen Transformation

Der digitalen Transformation liegt die immer weiter voranschreitende Digitalisierung zu Grunde.

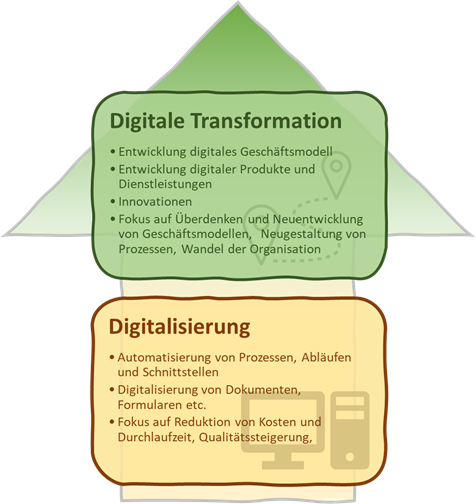

Digitalisierung und digitale Transformation

Unter Digitalisierung versteht man den Einsatz von digitalen Technologien in Prozessen, um diese effizienter (kostengünstiger, schneller) zu machen.

Dabei werden meist vorhandene, etablierte papierbasierte Prozesse digitalisiert, um nötige menschliche Interaktionen zu reduzieren und damit den Ablauf automatisiert erledigen zu können.

Zum Beispiel können Dokumente wie Rechnungen, Belege, Lieferscheine, Produktbeschreibungen etc. digitalisiert werden und diese für die Verarbeitung, Speicherung oder Veröffentlichung verwendet werden.

Es können Scanner und Bilderkennungsprogramme genutzt werden, um Formularinhalte auszulesen und diese automatisiert in Verarbeitungssysteme zu übernehmen. In einem weiteren Schritt werden nun mit Hilfe von digitalen Techniken und Technologien ganze Abläufe, wie beispielsweise Datenerfassung mittels digitaler Formulare, Rechnung per E-Mail versenden, Bestellungen/Reservierungen automatisieren etc., abgebildet.

Reduktion von Arbeitszeit, Kosten, Fehlerquoten und Beschleunigung der Abläufe steht dabei im Vordergrund.

Wenn bestehende, etablierte Prozesse digitalisiert werden, müssen diese jedoch nicht zwangsläufig auch effektiver werden.

Wenn ein nicht effektiver, wenig nutzbringender Prozess digitalisiert wird, bleibt der Prozess ineffektiv und liefert dem Unternehmen weiterhin wenig Nutzen.

Bei der digitalen Transformation stehen Geschäftsbereiche und deren Prozesse im Mittelpunkt, jedoch geht das Verständnis wesentlich weiter, als diese einfach auf die neuen digitalen Technologien anzupassen.

Charakteristik der digitalen Transformation

Bei der digitalen Transformation werden neue Geschäftsmodelle, Geschäftsorganisationen und Geschäftsideen umgesetzt.

Es geht darum, bestehende Geschäftsmodelle und Prozesse komplett zu überdenken und unter einer viel umfassenderen Nutzung digitaler Technologien neu zu entwickeln.

Damit geht auch ein kultureller Wandel und Veränderungen in der Organisation einher. Das Management und die Führung sind damit gefordert, die Belegschaft mit digitalen Technologien zu befähigen, damit diese Veränderungen stattfinden können.

Digitale Transformation kann nach Oswald und Krmcar [1] durch vier Eigenschaften charakterisiert werden:

- Unausweichlichkeit

- Unumkehrbarkeit

- Ungeheure Schnelligkeit

- Unsicherheit in der Ausführung

Unausweichlichkeit

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends, der demografische Wandel, fortschreitende Urbanisierung und Globalisierung stellen Unternehmen vor Herausforderungen, die ohne den Einsatz digitaler Technologien und den damit einhergehenden digitalen Wandel nicht gelöst werden können.

Unumkehrbarkeit

Neue Technologien oder Einsatzkonzepte für etablierte Technologien (Innovationen) sind bei der Einführung in den Markt unter Umständen weniger leistungsfähig als die in dem Markt dominierenden Technologien.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert sich mit zunehmender Reife allerdings so weit, dass bereits etablierte Lösungen aus ihrer dominanten Marktstellung verdrängt werden. Nutzer*innen möchten nicht auf den Komfortgewinn der digitalen Innovationen verzichten.

Schnelligkeit

Digitale Transformationsprozesse schreiten ungeheuer schnell voran. Viele, auch bereits etablierte Unternehmen, haben den Anspruch, innovativ zu sein, sich kontinuierlich neu zu erfinden und in Bewegung zu bleiben. Fallende Kosten für Rechenleistung, Speicher und Vernetzungstechnologien verringern Eintrittsbarrieren in Märkte, die früher durch hohe Investitionskosten in IT-Infrastruktur geschützt waren.

Es ist beispielsweise heute für produzierende Unternehmen kaum mehr möglich, sich nur über Produkte zu differenzieren. Stattdessen findet die Differenzierung auch über den Einbezug der Produkte in ein Ökosystem intelligenter Dienstleistungen statt.

Grundlage für die Entwicklung und Erstellung dieser intelligenten Dienstleistungen sind Daten, deren Erhebung und deren Zugriff nicht zwingend von dem*der Hersteller*in des Produkts kontrolliert werden können. Das machen sich insbesondere Startups und branchenfremde Unternehmen zunutze. (z.B. App-Stores für Smart-Devices, Smarte Lösungen im KFZ-Bereich usw.)

Unsicherheit in der Ausführung

Bei aller Unausweichlichkeit des digitalen Wandels sind digitale Transformationsprozesse im Detail unsicher. Es ist schwer vorauszusagen, welche Unternehmen mit welchen Angeboten auf Basis welcher Technologien in Zukunft erfolgreich sein werden.

Unternehmen sind mit hohen Innovationen in Bereichen wie zum Beispiel Vernetzung (Sensorik, Internet of Things, Mesh-Netzwerke), prädiktive Analytik und maschinelles Lernen konfrontiert.

Es geht mittlerweile nicht mehr nur darum Entscheidungen für einen technischen Standard zu treffen, sondern auch darum, Potenziale von neuen Technologien abzuschätzen.

Bei der voranschreitenden Digitalisierung kristallisieren sich große Trends heraus, die einerseits große Veränderungen, beispielsweise in der Industrie und deren Zulieferunternehmen, im Handel usw. mit sich bringen und damit andererseits als Treiber für die digitale Transformation, auch in den Unternehmen selbst, wirken.

Treiber der digitalen Transformation

Mobile Technologien

Mobile Technologien verändern unsere Gesellschaft und unser Verhalten maßgeblich.

Informationen und der Zugang zu Daten sind nahezu jederzeit und von überall verfügbar.

Unternehmen müssen sich den Herausforderungen zu diesen neuen Möglichkeiten, Arbeit zu verrichten, stellen und möglicherweise wandeln.

Klassische, herkömmliche Arbeitsmodelle sind oftmals nicht mehr passend, um die Belegschaft an das Unternehmen zu binden bzw. neue Talente zu finden.

Wachsende Kundenerwartungen und soziale Medien

Viele Kund*innen erwarten mittlerweile, dass Unternehmen immer, von überall und über mehrere Kanäle (Multi-Channel oder Omni-Channel) erreichbar sind.

Diese wachsenden Kundenbedürfnisse führen zu einem Wandel der Treue und Loyalität gegenüber traditionellen Produkten, Marken und sogar Dienstleistungen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass bereitgestellte Produkte und Leistungen überdacht und gegebenenfalls angepasst werden müssen, um das Risiko schwindender Marktanteile oder Kundenstämme zu reduzieren bzw. neue Marktbereiche zu besetzen und möglicherweise neue Kundensegmente zu erreichen.

Neben der sinkenden Kundentreue steigt die Erwartung, dass Unternehmen stets neue Produkte und Innovationen hervorbringen.

So steigt der Druck, schneller zu entwickeln und diese Innovationen auch schneller auf den Markt zu bringen. Produkt-Lebenszyklen werden damit kürzer und Unternehmen müssen viel rascher neue Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen. Dies erfordert eine digitale Transformation der gesamten Organisation. Begriffe, die dabei in den Fokus rücken sind beispielsweise Design Thinking, Agilität, Scrum.

“Extended Enterprise“ - ausgedehnte Unternehmensgrenzen durch Digitalisierung

Mit dem Begriff „Extended Enterprise“ ist gemeint, dass der Einsatz digitaler Technologien die Grenzen des Unternehmens ausdehnt. Über digitale Plattformen können Kund*innen, Stakeholder, Belegschaft, andere Einrichtungen usw. integriert werden. Das Unternehmen wird durch diese Integration zu einem zentralen Spieler in einem ganzen Ökosystem.

Viele Unternehmen tauschen kontinuierlich große Informationsmengen zum Beispiel mit Zuliefer*innen, Partner*innen, Kund*innen und vielen anderen Parteien aus. Die Fähigkeit, mit all diesen Partner*innen Informationen auszutauschen und effektive, effiziente Schnittstellen in Prozessen zu haben, stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar.

Die Digitalisierung eröffnet aber auch viele neue Wege in der Wertschöpfung.

Planung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Vertrieb sind nicht mehr standortgebunden, sondern können vielmehr über Unternehmensgrenzen, geografischen Grenzen und Zeitzonen hinweg stattfinden.

Unternehmen sind gefordert, hier neue Ansätze zu verfolgen und ihre Prozesse und die nötigen Systeme anzupassen, aber auch die Belegschaft zu dieser digitalen Transformation zu befähigen.

Big Data, Data Science, IoT

„Data is the new Oil“ (2006 von Mathematiker Clive Humby zitiert und 2017 in Economist Artikel “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data” weiter ausgeführt) beschreibt den grundsätzlichen "Wert" von Daten für ein Unternehmen bildlich.

Durch die Möglichkeiten digitaler Technologien sind Daten für Unternehmen zu einem zentralen Punkt ihrer Anstrengungen geworden.

Allerdings können die Daten, so wie Öl, erst dann verwendet werden, wenn sie "raffiniert", also umgewandelt werden, damit sie auch einen monetären, profitablen Wert für das Unternehmen erzielen können.

Daten müssen aufbereitet, analysiert, verknüpft und in Kontext gebracht werden, damit sie einen Mehrwert für das Unternehmen haben.

Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen (Big Data) ermöglichen Analysen auch von unstrukturierten Informationen und können neue Einblicke für Unternehmen z.B. in die Nutzung der eigenen Produkte oder Prozesse bedeuten.

Das Internet of Things (IoT) bezeichnet ein Netzwerk physischer Objekte („Things“), die u.a. mit Sensoren und Software ausgestattet sind, um diese mit anderen Geräten und Systemen über das Internet so zu vernetzen, dass zwischen den Objekten Daten ausgetauscht werden können.

Durch IoT-Technologien können Geräte und Produkte "smart" werden, aber auch überwacht werden. Das Ergebnis sind Daten, die zum Beispiel Auskunft über Gerätezustand, Nutzung und Haltbarkeit geben, durch Analysen und Verknüpfung aber auch Aufschluss über Kundenverhalten etc. geben können. Durch Auswertungen und Analysen können einerseits Prozesse optimiert werden, anderseits sogar neue Produkte entwickelt werden.

IT-Infrastruktur und Cloud

Eine eigene IT-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum zu betreiben bedeutet für ein Unternehmen einen erheblichen Ressourceneinsatz und signifikanten Kostenfaktor. Speziell im Falle saisonal auftretender Spitzen bei benötigter Rechenleistung muss Rechenleistung vorgehalten werden, die möglicherweise außerhalb dieser Saisonen ungenutzt "brach liegt".

IT-Infrastruktur aus der Cloud, Hybride Systeme oder auch Multi-Cloud-Lösungen bieten Ansätze, um Skalierungsanforderungen abzudecken und IT-Infrastruktur kosteneffizient nutzen zu können. Viele Softwarehersteller*innen bzw. Anbieter*innen mobiler Lösungen und neuer Technologien wie IoT bieten automatisch Cloudlösungen zur Nutzung und Implementierung an.

Aus diesem Grund ist für Unternehmen eine gezielte Cloud_Strategie von großer Bedeutung, wobei hier speziell auf regulatorische Vorgaben Bedacht genommen werden muss.

Digitale Technologietrends ermöglichen eine digitale Transformation hinsichtlich der Art und Weise, wie mit Kund*innen interagiert bzw. diese Interaktion neu gestaltet werden kann (z.B. Social Media, Data Science, Mobile Technologien, Netzwerke), indem die Potentiale der Belegschaft besser genutzt werden können (z.B. Mobile Technologien, Home-Office, Tools zur digitalen Zusammenarbeit, Cloud) und interne Prozesse produktiver organisiert und beschleunigt werden können (z.B. Automatisierung, Data Science, Cloud-Lösungen).

Transformation von Geschäftsmodellen

Mit der voranschreitenden Digitalisierung haben Unternehmen begonnen, ihre Abläufe, Wertschöpfungsprozesse, Leistungen, Produkte etc. an die Möglichkeiten der digitalen Technologien anzupassen und ihre Position in den neu geschaffenen, digitalen Ökosystemen zu finden. Dabei können traditionelle, meist auf physische Produkte und Dienstleistungen bezogene Geschäftsmodelle effizienter gestaltet werden.

Mit digitalen Technologien kann aber nicht nur Bestehendes verbessert, sondern es können auch neue oder ungenutzte Einnahmequellen, neue Vertriebsmethoden, neue Produkte und Dienstleistungen usw. durch die Unternehmen erschlossen werden. Diese digitale Transformation der Geschäftsmodelle ist ein fortlaufender Prozess, bei dem die Entwicklung der (digitalen) Geschäftsmodellen mit der Weiterentwicklung der digitalen Technologien einhergeht und mit den sich ändernden Ansprüchen und Erwartungen der Kund*innen schritthalten muss.

Das Geschäftsmodell

In der Literatur finden sich zahlreiche Beiträge, wie ein Geschäftsmodell definiert oder beschrieben werden kann.

Nach Osterwalder [2] definiert und beschreibt ein Geschäftsmodell jene Prinzipien, nach welchen ein Unternehmen einen Wert aus Produkten und Dienstleistungen schafft, vermittelt und erfasst. Weitere Definitionen finden sich beispielsweise bei Schallmo [3] .

Unter Geschäftsmodellen kann die grundlegende Funktionsweise, sowie logische Zusammenhänge der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens verstanden werden.

Geschäftsmodelle definieren

- den Aufbau und die Grundlogik eines Unternehmens,

- den Nutzen für Kund*innen und Partner*innen,

- die Art und Weise des Rückflusses des Nutzens (z.B. Umsätze)

Mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen versuchen sich Unternehmen gegenüber Mitbewerbern zu differenzieren. Somit muss auch implizit das Geschäftsmodell oder einzelne Elemente des Geschäftsmodell fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst werden (vgl. u.a. Schallmo Referenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag. )

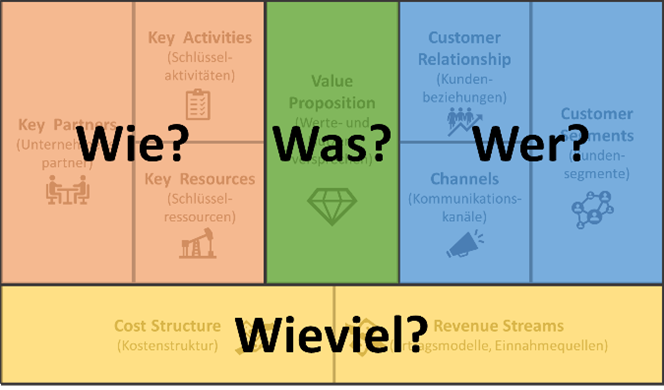

Das magische Dreieck

Das magische Dreieck nach Gassmann et.al. [4]

Das magische Dreieck: Beschreibung eines Geschäftsmodells nach Gassmann et.al. [5]

Im Zentrum jedes Geschäftsmodells steht "der*die Kund*in". Das Geschäftsmodell beschreibt Kundensegmente, Wünsche, Bedürfnisse und durch welche Kanäle diese etabliert werden. (Wer?)

Jedes Geschäftsmodell verspricht Kund*innen und Partner*innen, Nutzen und Mehrwert zu stiften. Die dafür erforderlichen Produkte und Dienstleistungen sind dann quasi Mittel zum Zweck. (Was?)

Das Nutzenversprechen muss eingelöst und die dafür erforderlichen Produkte erzeugt werden. Die dafür notwendigen Prozesse, Abläufe, Ressourcen, Fähigkeiten und Partner*innen werden in einer Wertschöpfungskette abgebildet. (Wie?)

Jedes Geschäftsmodell beschreibt auch, wie Erträge für das Unternehmen erzielt werden können. Dabei werden auch Kostenstrukturen und die Art und Weise der Ertragsgenerierung betrachtet. (Wieviel?)

Gassmann et al.[5] und Schallmo[6] beschreiben Geschäftsmodelle anhand folgender Dimensionen.

Dimension |

Inhalte |

|---|---|

Kund*in

|

Diese Dimension beschreibt, welche Kundensegmente das Unternehmen über welche Kanäle ansprechen möchte. Betrachtet werden dabei u.a. Kundenbedürfnisse und -anforderungen, Konsumgewohnheiten und Konsumabsichten. Diese Dimension umfasst auch die Kundenbeziehungen und die unterschiedlichen Kanäle, um mit Kund*innen in Kontakt zu kommen. z.B. Vertriebsstrukturen, Verkaufsstellen, diverse Werbekanäle, Serviceanlaufstellen etc. |

Nutzen

|

Diese Dimension beschreibt, welche Leistung eines Produkts oder einer Dienstleistung dem*der Kund*in angeboten wird. Für den*die Kund*in soll ein Mehrwert generiert werden (Nutzenversprechen). |

Wertschöpfung

|

Diese Dimension beschreibt, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln die Produkte oder Dienstleistungen erzeugt werden. Sie umfasst die für die Erbringung benötigten Ressourcen und Fähigkeiten sowie Abläufe und Prozesse eines Unternehmens (Wertschöpfungsketten, Prozesslandkarten). |

Partner*innen

|

Ähnlich zur Dimension der Kund*innen, beschreibt diese Dimension, welche Partnerbeziehungen und Kanäle zu Partner*innen des Unternehmens benötigt werden. |

Finanz

|

Diese Dimension beschreibt, wie in dem Modell Umsätze bzw. Erträge generiert werden sollen und welche Kosten für die Leistungen anfallen werden. Es steht das Ertragsmodell und die Kostenstruktur im Mittelpunkt. |

(orientiert an Gassmann et al., Schallmo)

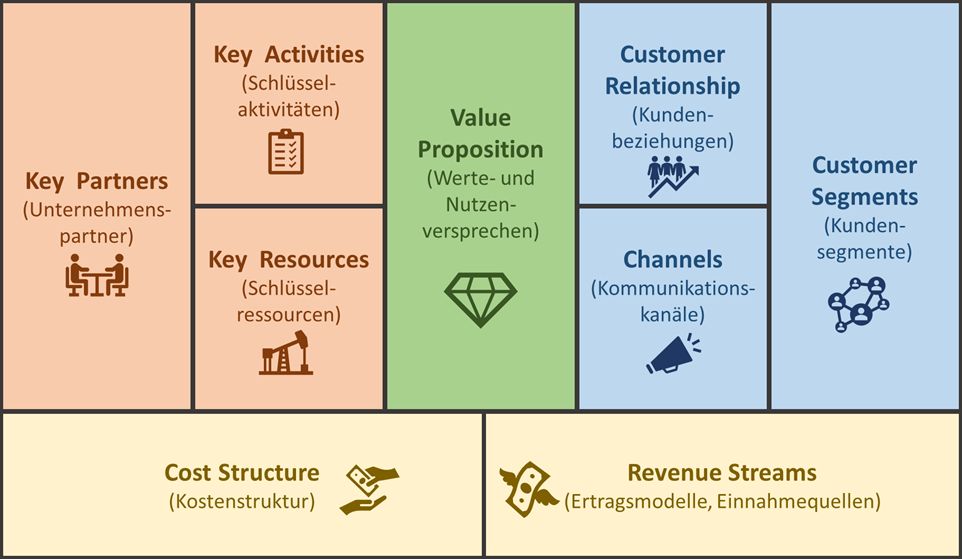

Business Model Canvas

Etwas genauer und detaillierter kann ein Geschäftsmodell mittels des Business Model Canvas (BMC) betrachtet werden.

Das Business Modell Canvas umfasst eine größere Anzahl an Geschäftsmodellelementen und hat damit einen höheren Detaillierungsgrad. Ein BMC eignet sich gut für die Erarbeitung von neuen und Bearbeitung bestehender Geschäftsmodell im Rahmen von Workshops.

Das Business Model Canvas unterteilt jedes Geschäftsmodell in neun Elemente.

Business Model Canvas nach Osterwalder [7]

Im Zentrum des Business Model Canvas steht das Wert- oder Nutzenversprechen (Value Proposition).

Rechts davon wird auf der wertschaffenden Seite beschrieben, wie die Werte und der Nutzen für Kund*innen und das Unternehmen geschaffen werden. Auf der linken Seite des BMC wird beschrieben, welche Mittel ein Unternehmen für erfolgreiche Leistungserbringung und Umsetzung des Geschäftsmodells benötigt.

Das Nutzenversprechen wird beschrieben, indem analysiert wird, was das Unternehmen im Vergleich zu anderen besser kann, welches Problem für Kunde*innengelöst werden kann oder warum Kund*innen die Leistung gerade bei diesem Unternehmen in Anspruch nehmen sollen.

Bei der Beschreibung der Kundengruppen (Customer Segments) und Zielgruppen kann z.B. nach demographischen Gesichtspunkten, Einkaufsbedürfnissen oder -verhalten etc. segmentiert werden.

Es folgt die Beschreibung der Kanäle (Channels), über die die Kunden*innen(-segmente) erreicht werden sollen. Bei den Kanälen werden auch möglichst viele Berührungspunkte zwischen Kund*innen und dem Nutzenversprechen beschrieben. Eine gute Methode für diese Beschreibung ist eine Customer Journey bzw. das Customer Journey Mapping. Das Element der Kanäle hat im Rahmen einer digitalen Transformation große strategische Relevanz, da durch digitale Technologien neue Kanäle erschlossen oder bestehende Kanäle angepasst werden können.

Neben den Kanälen wird die Kundenbeziehung (Customer Relationship) bzw. die Kundenbindungsstrategie beschrieben.

Im Element der Einnahmequellen (Revenue Streams) wird beschrieben, durch welche Einnahmequellen und mit welchen Modellen das Unternehmen Erlöse generieren wird. Beispiele dafür sind u.a. Einmaliger Produktverkauf, Abonnements Provisionen, Lizenzmodelle etc.

Auf der linken Seite des Business Model Canvas werden die Partnerschaften, Schlüsselaktivitäten (Abläufe) und -ressourcen, sowie die Kostenstruktur beschrieben.

Bei den Partnerschaften (Key Partners) handelt es sich um (strategische) Partner*innen, welche für das Geschäftsmodell wichtig sind. Partnerschaften sind für ein Geschäftsmodell wichtig, wenn z.B. ohne sie das Nutzenversprechen nicht erbracht werden kann, durch sie Ressourcen und Know-how bereitgestellt werden, durch sie neue Kundensegmente erschlossen werden können etc. Das können beispielsweise Zuliefer*innen, Technologiepartner*innen, Beteiligungen, Vertriebspartner*innen uvm. sein.

Die Schlüsselressourcen (Key Resources) sind jene erfolgskritischen Ressourcen, die für das erfolgreiche umsetzend des Geschäftsmodells benötigt werden. Dazu zählen z.B. Belegschaft, Infrastruktur, Technologie, Kapital, aber auch Know-how, Fähigkeiten, Lizenzen usw.

Unter Schlüsselaktivitäten oder Kernprozesse (Key Activities) fallen alle Vorgänge, die besonders wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells sind. Im Zentrum der Betrachtung stehen dabei jene Abläufe, Prozesse und Aktivitäten, die benötigt werden, um in den Elementen auf der rechten Seite des Business Model Canvas erfolgreicher und besser zu werden, z.B. Nutzen für Kund*innen und Partner*innen erhöhen, Kundensegmente erschließen bzw. Kundenbeziehungen pflegen, Kanäle erweitern usw.

Das Element Kostenstruktur (Cost Structure) beschreibt die wesentlichen Ausgaben, Kostentreiber und Kostenblöcke im Unternehmen. Darunter fallen beispielsweise Personalkosten, Betriebskosten, Kosten für Einkauf, Entwicklungskosten usw.

Beide Methoden "magisches Dreieck" und "Business Model Canvas" eignen sich recht gut, um Geschäftsmodelle darzustellen, zu analysieren und neu zu entwickeln.

Obwohl beide einen unterschiedlichen Detailierungsgrad haben, können die Dimensionen des "magischen Dreiecks" über die Elemente des Business Model Canvas gelegt werden.

Gegenüberstellung bzw. Überlagerung des magischen Dreiecks mit dem Business Model Canvas

Durch die voranschreitende Digitalisierung werden traditionelle, auf physische Produkte oder Dienstleistungen orientierte Geschäftsmodelle effizienter, aber sie werden damit nicht automatisch zu digitalen Geschäftsmodellen.

Digitale Geschäftsmodelle

Eine Anpassung eines bestehenden, traditionellen Geschäftsmodells um digitale Bestandteile (beispielsweise Ergänzung um einen Online-Shop im stationären Handel) ist ein erster Schritt am Weg der digitalen Transformation, aber kein digitales Geschäftsmodell.

Denn erst wenn auch die Geschäftsidee und die wertschöpfende Aktivitäten auf digitalen Technologien basieren, können Geschäftsmodelle als digital bezeichnet werden [8].

Digitale Geschäftsmodelle werden dann als solche bezeichnet, wenn das Kernwesen der zugrunde liegenden Geschäftsprozesse durch digitale Technologien unterstützt wird, sowie die wertschöpfende Aktivitäten auf digitalen Technologien basieren Referenzfehler: Für ein <ref>-Tag fehlt ein schließendes </ref>-Tag. basieren rund 90 Prozent der transformierten, innovativen Geschäftsmodelle auf bereits vorhandenen Geschäftsmodellen.

Die folgende Tabelle soll beispielhaft zeigen, wie die digitale Transformation auf alle Dimensionen eines Geschäftsmodells einwirkt.

Dimension |

Auswirkungen |

|---|---|

Kund*in |

· Kund*innen können über mehrere, unterschiedliche Kanäle erreicht werden. Der direkte Kundenkontakt wandelt sich vom physischen Kontakt (z.B. im Geschäftslokal) zur Interaktion über technische Systeme (z. B. Online-Shop (E-Commerce)) · Digitale Endgeräte als zentrale Schnittstelle von Unternehmen und Kunden |

Nutzen |

· Physische Produkte werden zu digitalen Produkten z. B. Musik, Filme, Autobahnmaut · Produkte werden online und On-Demand auf digitalen Plattformen bereitgestellt |

Wertschöpfung |

· Wiederkehrende Aktivitäten werden mittels digitaler Technologien automatisiert · Digitale Vertriebsplattformen erfüllen Kundenanforderungen hinsichtlich Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Verfügbarkeit von Produkten etc. · Digitale Endgeräte als und Informations-, Buchungs- und Bezahlgerät sind für Konsumenten jederzeit verfügbar |

Partner*innen |

· Digitaler Informationsaustausch über Schnittstellen · Erweiterung des Ökosystems (geographische Grenzen, Zeitzonen etc.) aufgrund digitaler Technologien |

Finanz |

· Veränderung des Erlösmodells: Aus einmaliger Produktverkauf können Abonnements oder Lizenzmodelle werden. Nicht mehr das Produkt, sondern damit verknüpfte Daten können verkauft werden |

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Arten von digitalen Geschäftsmodellen, die im Folgenden auszugsweise und ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz vorgestellt werden sollen.

Werbegestütztes Modell

Ein oder mehrere Dienste werden kostenlos angeboten. Der*die Konsument*in beziehungsweise jene Daten, die der*die Konsument*in bei der Nutzung des Dienstes von sich Preis gibt, werden an Unternehmen zu Werbe- und Anzeigezwecken verkauft.

Premium-Modell

Konsument*innen erhalten kostenlosen Zugang zu einer "Basisversion" eines Produkts oder Dienstleistung, deren Funktionsumfang meist eingeschränkt ist. Zusätzlich ist in vielen Fällen die "Basisversion“ mit Werbeanzeigen versehen. Wenn der*die Konsument*in umfangreichere Funktionen oder Leistungen nutzen möchte, können diese über kostenpflichtige Versionen (Premium) erworben werden.

On-Demand-Modell

Ein virtuelles Produkt oder eine Dienstleistung kann „Bei Bedarf“ sofort für einen bestimmten Zeitraum konsumiert werden. Das können beispielsweise Medien, Filme, Musik usw. sein.

Abonnement-Modell

Konsument*innen erhalten für eine bestimmte Zeit Zugang zu Produkten und Dienstleistungen.

E-Commerce-Modell und Marktplatz-Modell

E-Commerce-Modelle sind einseitige Verkaufsmodelle, bei denen Unternehmen eigene (physische) Produkte an Kund*innen verkaufen. Bespiel dafür ist der klassische Online-Shop.

Beim Marktplatz werden über eine Plattform von verschiedenen Verkäufer*innen und Käufer*innen Produkte und Dienstleistungen gehandelt. Die Plattform wird meist von Dritten betrieben und verschiedenen Verkäufer*innen entgeltlich bereitgestellt. Mögliche Käufer*innen können die Plattform meist kostenfrei nutzen. Um mit einem Marktplatz attraktiv und erfolgreich zu sein, müssen ausreichend Verkäufer*innen und Käufer*innen gefunden werden.

Ökosystem-Modell

Digitale Ökosysteme vereinen bzw. integrieren verschiedene Modelle bzw. Dienste und bieten diese den Konsument*innen über unterschiedliche Plattformen hinweg an.

Die Analyse beispielsweise von Kunden- und Transaktionsdaten ermöglicht einen gezielten Vertrieb von Mehrleistungen an Bestandskunden. Durch die Inanspruchnahme von immer mehr Produkten und Leistungen kann bei Konsument*innen ein „Vendor Lock-in“-Effekt entstehen. Dieser Effekt macht es Konsument*innen schwerer, den Anbieter zu wechseln und sie verbleiben im Ökosystem.

Access-Over-Ownership-Modell oder Sharing-Modell

Bei diesem Modell kann ein Produkt gegen Bezahlung für einen bestimmten Zeitraum benutzt werden, ohne dass der*die Konsument*in dieses Produkt besitzen muss. Darunter fallen beispielsweise Car-Sharing oder Mieten eines Fahrzeugs (z.B. E-Scooter, Fahrräder), das Mieten einer Wohnung, Mieten von Maschinen etc.

In Kombination mit einem Marktplatz-Modell können von diesem Geschäftsmodell auch Personen profitieren, die ihren Besitz (z.B. Fahrzeug, Wohnung) in Zeiten der Nichtnutzung zur Einnahmequelle machen wollen.

Experience-Modell

Bei diesem Modell werden Produkte um digitale Dienste (Experiences) ergänzt, die dem*der Konsument*in kostenpflichtig z.B. in Form eines Abos bereitgestellt werden. Diese hinzugefügten Dienste oder sogenannte "Erfahrungen" zu Produkten wären ohne digitale Technologien nicht möglich. Beispiel dafür sind digitale Dienste in der Automobilindustrie bei der von verschiedenen Herstellern digitale Dienste wie beispielsweise verkehrsabhängige Kartendienste, Musikdienste usw. oder sogar ganze digitale Ökosysteme angeboten werden.

Digitalen Geschäftsmodelle haben bestimmte Merkmale, die sie von digitalen "Zusatzangeboten" herkömmlicher Geschäftsmodelle unterscheiden.

- Digitale Geschäftsmodelle sind meist neu auf dem Markt und bieten neue Dienstleistung oder Produkte an.

- Das Nutzenversprechen bzw. der Wert der angebotenen (Dienst-)Leistung wird mit digitalen Technologien geschaffen und basiert auf digitalen Technologien (z.B. Nutzung des Internets).

- Digitale Geschäftsmodelle basieren oftmals ausschließlich auf digitalen Kanälen. Das bezieht sich auch auf die Kundengewinnung und den Vertrieb, der oftmals auch ausschließlich digital abgewickelt wird.

- Kund*innen sind bereit, für die Angebote und Leistungen des digitalen Geschäftsmodell zu bezahlen.

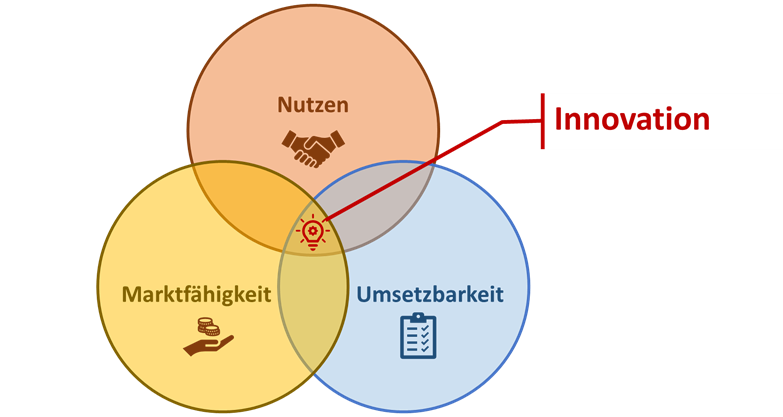

Mit der digitalen Transformation sind Unternehmen in ihrer Innovationskraft gefordert.

Innovationen stellen einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die (weitere) Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dar.

Innovationen

Bei Innovationen muss es sich allerdings nicht immer grundlegende Erneuerungen handeln. Innovationen umfassen vielmehr sowohl technologische Verbesserungen, effizientere oder effektivere Abläufe, als auch Produkt- oder Prozessveränderungen.

Innovationen müssen sich an Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen orientieren und von diesen als nützlich angesehen werden.

Um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen, muss bei Innovationen der Kundennutzen im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, aber auch eine Umsetzbarkeit und die Marktfähigkeit berücksichtigt werden.

Innovationen

Mit der voranschreitenden Digitalisierung und digitalen Transformation haben auch disruptive Innovationen an Bedeutung gewonnen.

Disruptive Innovation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auf Basis neuer Technologien Produkte oder Dienstleistungen entwickelt werden, die potenziell bestehende Geschäftsmodelle ablösen oder vollständig verdrängen können. Das liegt nicht nur daran, dass diese neuen Produkte oder Dienstleistungen möglicherweise kostengünstiger angeboten werden können oder Kundenbedürfnissen besser entsprechen könnten, sondern auch, dass Unternehmen an bestehenden Kulturen festhalten, nicht flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren und eventuell wenig Spielraum für Innovationen zulassen.

Design Thinking als Innovationsmethode

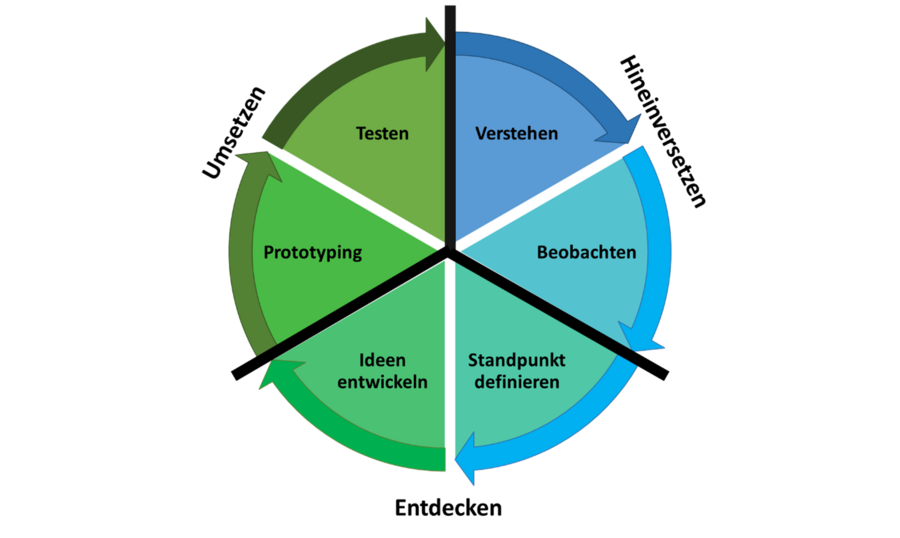

„Design Thinking“ [9]

bietet eine kundenzentrierte, iterative Innovationsmethode, um komplexe Aufgaben zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Mit der Design-Thinking-Methode sollen aus Kundensicht wertstiftende Lösungen unter Abwägung von deren Bedürfnissen, Wirtschaftlichkeit, und Machbarkeit entwickelt werden.

Der gesamte Prozess orientiert sich vorrangig an den Kund*innen und deren Bedürfnissen, damit Dienstleistungen und Produkte zielgerichtet weiterentwickelt oder neu gestaltet werden können.

Phasen im Design-Thinking-Prozess

Der Design-Thinking-Prozess durchläuft verschiedene Phasen.

Phase 1: Verstehen

Zunächst wird die Ausgangssituation festgelegt und für ein gemeinsames Verständnis aller am Prozess beteiligten für die Problemstellung, die Zielgruppe(n) und ihr Umfeld, sowie der Rahmenbedingungen gesorgt. Ziel dieser ersten Phase ist es, Klarheit über die Problemstellung zu erlangen und anhand transparent kommunizierter Rahmenbedingungen den möglichen Lösungsraum abzugrenzen.

Phase 2: Beobachten

In der nächsten Phase des Design-Thinking-Prozesses sollen die Bedürfnisse und Prioritäten der Kund*innen analysiert und verstanden werden. Mittels Interviews, persönlicher Gesprächen soll Nutzer*innen und Kund*innen beschreiben, wie das bestehende Problem oder die Situation durch die Nutzer*innen selbst gelöst wird.

In dieser Phase soll herausgefunden werden, welche Hypothesen und Annahmen aus der ersten Phase bestätigt werden können, oder welche widerlegt werden.

Phase 3: Standpunkt definieren

Die so gesammelten Informationen werden in der dritten Phase zusammengeführt (Synthese) und interpretiert.

Die Resultate können zum Beispiel mithilfe der Personas Methode (Beschreibung abstrahierter Zielgruppen, deren Standpunkte und Bedürfnisse) dokumentiert werden. Damit soll der Rahmen für den Lösungsraum abgegrenzt und der Lösungsraum gestaltet werden.

In dieser Phase kann bereits eine Aussage getroffen werden, inwieweit eine Verbesserung beispielsweise der Kundenzufriedenheit, des Kauferlebnisses, Effizienz von Abläufen etc. für den*die Nutzer*in bzw. Kund*in erreicht werden kann.

Phase 4: Ideen entwickeln

In der vierten Phase des Design-Thinking-Prozesses werden mithilfe verschiedener Kreativmethoden (z.B. Brainstorming) Ideen entwickelt, wie das Problem für die definierten Zielgruppen und Personas gelöst werden soll.

Danach erfolgt eine Bewertung und Priorisierung dieser entwickelten Ideen in mehreren Schritten. Die Kriterien für die Bewertung und Priorisierung der Ideen stellen die Vereinbarkeit von Bedürfnissen, Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit in den Mittelpunkt. Kriterien können dabei zum Beispiel eine einfache Umsetzbarkeit ("Quick-Win“), hinsichtlich der vorhandenen Ressourcen und Projektlaufzeit am vielversprechendsten oder strategisch wichtig sein.

Phase 5: Prototyping

In dieser Phase werden ausgewählte, priorisierte Ideen konkreter ausgearbeitet und in Prototypen übersetzt.

Im Design-Thinking-Prozess werden nicht nur physische Produktideen, die sich mittels verschiedener Materialen in Prototypen umsetzen lassen, entwickelt, sondern auch innovative Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder Prozessänderungen. Für deren Prototypen können Methoden wie zum Beispiel Rollenspiele oder Storytelling herangezogen werden. Die so entstehenden Prototypen sollen aber nicht nur der Validierung von entwickelten Ideen dienen, sondern können als auch als Inspiration und Ausgangspunkt für weitere Entwicklungszyklen angesehen werden.

Phase 6: Testen

Die letzte Phase im Design-Thinking-Prozess ist die Testphase. Hier werden die Prototypen in persönlichen Gesprächen mit Nutzer*innen aus den Zielgruppen evaluiert. Ziel dieser Phase ist es, Feedback von den Nutzer*innen zu bekommen und die entwickelten Prototypen auf Basis dieser Feedbacks zu verfeinern oder die Prototypen zu verwerfen und weitere Alternativen abzuwägen. Diese letzte Phase kann nun Ausgangspunkt für die Umsetzung der Lösung auf Basis des Prototypes sein, aber auch ein Neustart des Prozesses aufgrund von neu gewonnen, wichtigen Erkenntnissen.

Für die Umsetzung der Lösung eigenen sich agile Methoden, wie z.B "SCRUM" oder "Lean Startup"-Methode. Beide Ansätze kommen ursprünglich aus dem Bereich der Softwareentwicklung, können aber auch auf andere Bereiche in der Organisation angeapasst werden.

Reifegrade der digitalen Transformation

Die digitale Transformation als fortlaufender Prozess umfasst ein breites Spektrum an unterschiedlichen Themen, Handlungsfeldern und Aktivitäten. Unternehmen und Organisationen, die sich diesem Veränderungsprozess stellen, müssen sich strategisch an die neue Situation anpassen und damit ihre Strategie, Geschäftsmodell, Unternehmenskultur, Prozesse und Fähigkeiten überprüfen.

Damit diese zielgerichtet umgesetzt werden kann, ist es notwendig, die eigene Positionierung hinsichtlich Digitalisierung zu kennen und entsprechende Verbesserungspotenziale zu erkennen. Dies wird als Bestimmung der digitalen Reife bezeichnet und kann mittels Modelle abgebildet werden.

Das digitales Reifegradmodell (Digital Maturity Model) beschreibt in Dimensionen jene Fähigkeiten, welche in der digitalen Transformation eine besondere Rolle spielen.

Diese Fähigkeiten werden in weiter Folge in Reifekriterien unterteilt. Der Erfüllungsgrad dieser Kriterien wird mittels Fragebögen entweder durch Expert*innen im Rahmen von Interviews bestimmt, oder selbst durch die Unternehmen, mittels Ausfüllen von Fragebögen (Self Assessments), angegeben. Verschiedene Dienstleister wie z.B. namhafte Beratungsunternehmen ermöglichen den teilnehmenden Unternehmen eine Einordnung ihres ermittelten Reifegrades im Vergleich mit anderen Unternehmen derselben Branche und damit den direkten Mitbewerber*innen.

Ein Reifegradmodell gibt jedoch kein Schema, Handlungsanweisungen oder Regeln vor, wie Organisationen den Weg der digitalen Transformation beschreiten müssen.

Eine Reifegradmodell zeigt Verbesserungspotentiale auf, die im Mittelpunkt der Anstrengungen stehen sollten, die Bereitschaft und Fähigkeiten der Organisation hinsichtlich der Ausrichtung auf digitale Innovationen erhöhen soll.

Es existiert bereits eine Vielzahl an Modellen zur Ermittlung der digitalen Reife. Die Modelle unterscheiden sich hinsichtlich des Bereichs, für den die Bestimmung stattfinden soll (z.B. Gesamtes Unternehmen, Controlling, Produktion, Zahlungsverkehr usw.) und mitunter grundlegend in den ausgewählten Metriken.

Als Beispiele für Modelle hinsichtlich der digitalen Reife von Unternehmen beziehen, können - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -

- Digital Maturity Model (Universität St. Gallen, 2016)

- Digital Maturity (MIT, SMR und Deloitte, 2017)

- BCG’s Digital Acceleration Index (DAI)

- Digitalisierungsindex (Accenture, 2014)

- Digital Maturity Model (Capgemini Consulting, 2012)

- Model von Azhari et al (Digital Transformation Report, 2014)

genannt werden.

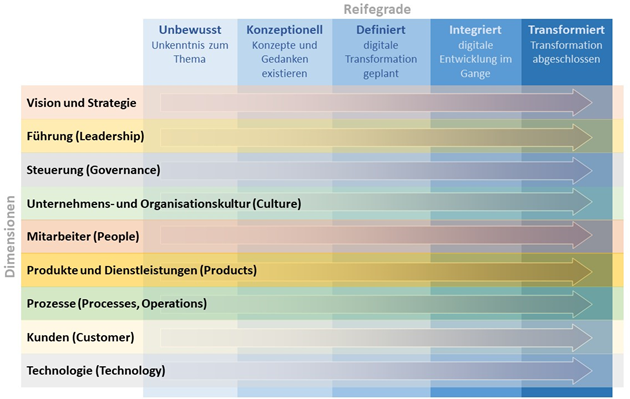

Dimensionen

Alle Modelle setzen sich aus verschiedenen und in der Anzahl unterschiedlichen Dimensionen zusammen, welche die relevanten Fähigkeiten für eine digitale Transformation wieder spiegeln.

Für jede dieser Dimensionen wird dann der individuelle Reifegrad ermittelt, analysiert, zusammengefasst und dann in unterschiedliche Reifestufen unterschieden (z.B. Anfänger*innen - Fortgeschrittene - Expert*innen, oder Unkenntnis - Konzepte vorhanden - digitale Transformation geplant - Entwicklung im Gange - Abgeschlossen usw.).

In den verschiedenen Modellen werden im Allgemeinen Dimensionen aus folgenden Bereichen herangezogen:

Dimension |

Beschreibung |

|---|---|

Vision und Strategie |

Entwicklung einer Vision und eine darauf aufbauende Strategie für die digitale Zukunft des Unternehmens Erarbeitung einer klaren Strategie für den Einsatz und die Nutzung digitaler Technologien innerhalb der Organisation Erarbeitung einer Strategie für neue Geschäftsmodelle auf Basis digitaler Technologien Verankerung und regelmäßige Überprüfung der Strategie in allen Bereichen der Organisation |

Führung (Leadership)

|

Unterstützung der digitalen Strategie durch das Management und sämtlichen Führungsebenen Vermittlung der Bedeutung der Strategie für das Unternehmen durch Management und Führung. Unterstützung des Managements bei der Bereitstellung für den Veränderungsprozess benötigter Ressourcen Unterstützung aller Führungsebenen bei der Bewältigung von Hindernissen und Widerständen während der Veränderungsprozesse |

Steuerung (Governance) |

Aufbau von Strukturen zur Steuerung der digitalen Transformation Entwicklung von Messkriterien und Kennzahlen für die Erfolgs- und Fortschrittsmessung Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten Erarbeitung von Richtlinien und Aufbau von Steuerungsgremien Kontrolle der Ausrichtung von Veränderungsprojekten an der Digitalstrategie |

Unternehmens- und Organisationskultur (Culture) |

Förderung von nötigen kulturellen Veränderungen für die digitale Transformation Befähigung und Unterstützung der Organisation für eine Stärkung der Veränderungsfähigkeit Berücksichtigung aller Ebenen bei digitalen Transformationsprojekten (Technik, Prozesse, Organisationstruktur, Geschäftsmodelle, Belegschaft usw.) |

Mitarbeiter*innen (People) |

Aufbau von Fähigkeiten und digitaler Kompetenz innerhalb der Organisation Aufbau oder Weiterentwicklung eines Ausbildungsprogramms für Digitalisierung Förderung der Weiterbildung in digitalen Technologien und Weiterentwicklung digitaler Kompetenz Ausrichtung der Personalpolitik auf Digitalstrategie |

Produkte und Dienstleistungen (Products) |

Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen Entwicklung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen Miteinbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen hinsichtlich digitaler Nutzung und Bereitstellung Berücksichtigung von Nutzenversprechen, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsvorteile |

Prozesse (Processes, Operations) |

Verknüpfung digitaler Technologien mit Geschäftsprozessen Einsatz digitaler Technologien bei der Integration (Zusammenspiel) von Wertschöpfungsprozessen Einsatz digitaler Technologien zur Einbindung von Partner*innen und Automatisierung von Partnerschnittstellen Einsatz digitaler Technologien zur Analyse und Optimierung von Wertschöpfungsprozessen und operativen Entscheidungen Einsatz digitaler Technologien zur Anpassung der Wertschöpfungsprozesse auf sich ändernde Kundenbedürfnisse |

Kund*innen (Customer) |

Nutzung sozialer Medien und Technologien zur Kundenkommunikation Einsatz digitaler Technologien zur Analyse von Kundenbedürfnissen und Nutzungsverhalten Nutzung digitaler Technologien für Vertrieb, Bereitstellung von Leistungen und Bezahlung Nutzung digitaler Technologien für Kommunikationskanäle für Produktunterstützung, Kundendienst und Support |

Technologie (Technology) |

Effiziente und effektive Nutzung von digitalen Technologien in Ausrichtung an die Digitalstrategie Aufbau und Nutzung digitaler Technologien unter Berücksichtigung und Nutzenbewertung von Trends Einsatz von digitalen Technologien am Arbeitsplatz Analyse und Umsetzung von Anforderungen hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz Rasche Überprüfung, Bewertung und Einsatz neuer Technologien mittels Protoypings |

Reifegrade

Die einzelnen Dimensionen lassen sich hinsichtlich einer digitalen Reife jeweils separat betrachtet und bewerten.

Nach der gesonderten Bewertung jeder Dimension werden die Einzelbewertungen zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.

Die Bewertung kann mittels Fragebögen oder andere empirische Methoden erfolgen und die ermittelten Werte werden beispielsweise als Prozentangaben dargestellt.

Die ermittelten Werte werden dann mittels eines Bewertungsspiegels (Bewertungstabelle) einem Reifegrad zugewiesen.Erreicht ein Unternehmen in einer Dimension beispielsweise ein Resultat von 25%, fällt es in einen Reifegrad der Stufe Zwei von möglichen 5 erreichbaren Reifegraden.

Ein so ermittelter, niedriger Reifegrad zeigt mögliches Verbesserungspotential hinsichtlich einer digitalen Transformation auf.Reifegrade werden in mehreren Stufen angegeben und unterscheiden sich von Model zu Model.

Beispielsweise kommen im Digital Maturity Model von Deloitte 3 Stufen („Higher Maturity“ – „Medium Maturity“ – „Lower Maturity“) zum Einsatz, während der Digital Acceleration Index von BCG 4 Reifegrade (von „Digital Starter“ über „Digital Literate“ und „Digital Performer“ bis „Digital Leader“) vorsieht und im Digitalisierungsindex von Accenture 4 Stufen („minimale Digitalisierung“ – „geringe Digitalisierung“ – „teilweise digitalisiert“ – „stark digitalisiert“) angewandt werden.

Das Modell von Azhari [10] sieht fünf Stufen

- Unbewusst - Unkenntnis zum Thema

- Konzeptionell - Konzepte und Gedanken existieren

- Definiert - digitale Transformation geplant

- Integriert - digitale Entwicklung im Gange

- Transformiert - Transformation abgeschlossen

vor, nach denen sich Organisationen bewerten und einordnen können.

Dimensionen und Reifegrade nach Model von Azhari et al. [11]

Bei der ersten Stufe „Unbewusst“ gibt es weder Strategie für die digitale Transformation, noch sind digitale Kompetenzen in der Organisation vorhanden. Es fehlt auch an Bewusstsein für die Notwendigkeit der digitalen Transformation. Unternehmen dieses Reifegrades bieten noch keine digitalen Produkte oder Dienstleistungen an.

Unternehmen der Stufe "Konzeptionell" bieten bereits wenige, digitale Produkte, haben aber noch keine digitale Strategie, sondern nur Konzepte oder Ideen zur digitalen Transformation.

Der Reifegrad "Definiert" beschreibt Organisationen, die bereits Erfahrungen aus Pilotprojekten gewinnen konnten und als Basis für die Entwicklung von Teilstrategien zur Digitalisierung heranziehen. Innerhalb der Organisation breitet sich bereits eine Kultur des digitalen Denkens aus. Die Wirtschaftlichkeit der Teilstrategien und die Ergebnisse der Pilotimplementierungen werden bewertet und bilden die Grundlage für die Entwicklung einer digitalen Gesamtstrategie.

Wenn eine klare Strategie für die digitale Transformation entwickelt ist und die Umsetzung der Strategie beginnt, wird das Unternehmen in den vierten Reifegrad "Integriert“ eingeordnet.

Erst wenn die Digitalstrategie über alle Geschäftsprozesse, Produkte und Bereiche hinweg umgesetzt ist und damit digitale Technologien in der Organisation, in den Wertschöpfungsprozessen und in Geschäftsmodellen fest verankert sind, kann das Unternehmen als „Transformiert“ eingestuft werden.

Technologien zur Unterstützung der digitalen Transformation

Die technologischen Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung sind weitreichend und umfassend.

Die wichtigsten Entwicklungen sind in einem Portfolio an Basistechnologien der Digitalisierung zusammengefasst, wobei dieses Portfolio weiterwächst und sich dementsprechend verändert.

Zu den wichtigsten Basistechnologien zählen nach Kress [12] Data Analytics, Cloud- und Mobile-Computing, Social Media, das Internet der Dinge IoT, Additive Manufacturing und Advanced Robotics, sowie Data Lakes und Blockchain.

Auch Krcmar [13] sieht Big Data, Cloud-Computing, das Internet und Dinge und Blockchain als technologische Grundlagen für die digitale Transformation.

Die in weiterer Folge kurz vorgestellten Basistechnologien sind im Kern nicht neu, allerdings hat es die technologische Weiterentwicklung der letzten Jahre ermöglicht, dass diese Technologien eine weite Verbreitung innerhalb der Organisationen und zu Konsument*innen hin gefunden haben.

Hohe Rechenleistungen, günstige Speichermedien, weitreichende Vernetzung und die Verfügbarkeit großer Datenquellen in Kombination mit effizienteren Algorithmen und Datenstrukturen ermöglichen eine zielgerichtete Digitalisierung.

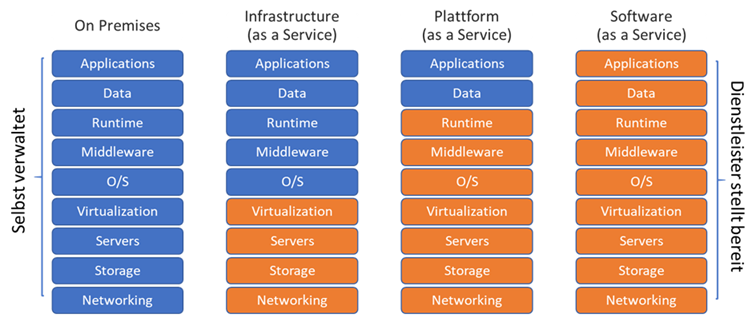

Cloud-Computing und Mobile-Computing

Eine eigene IT-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum zu betreiben, bedeutet für Unternehmen erheblichen Ressourceneinsatz.

Vor allem bei auftretenden Spitzen benötigter Rechenleistung oder Speicherbedarf muss Infrastruktur vorgehalten werden, die möglicherweise außerhalb dieser Spitzen nicht benötigt wird.

IT-Infrastruktur aus der Cloud oder hybride Systeme bieten Ansätze, um Skalierungsanforderungen abzudecken und IT-Infrastruktur kosteneffizient nutzen zu können. Viele Softwarehersteller bzw. Anbieter mobiler Lösungen und neuer Technologien wie Internet of Things (IoT) bieten automatisch Cloudlösungen zur Nutzung und Implementierung an.

Aus diesem Grund ist für Unternehmen eine gezielte Cloud Strategie von großer Bedeutung, wobei hier speziell auf regulatorische Vorgaben Bedacht genommen werden muss.

Als Cloud-Computing wird ein Modell für die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen bezeichnet, bei dem IKT-Ressourcen sowohl in Form von Infrastruktur als auch Anwendungen und Daten als verteilter Dienst über das Internet durch einen Dienstleister bereitgestellt wird.

Die bereitgestellten Ressourcen können jederzeit flexibel an den tatsächlichen Bedarf und Verbrauch angepasst (skaliert) werden und Kosten werden nur nach dem tatsächlichen Verbrauch verrechnet.

Es gibt im Wesentlichen drei Kategorien von Service-Modellen, nach welchen Cloud-Dienste bereit gestellt werden.

Servicemodelle für Bereitstellung von Cloud-Diensten

Infrastructure as a Service

Infrastruktur-Ressourcen wie Rechenleistungen, Speicher, Netzwerke und andere Hardware-Ressourcen werden virtuell zur Verfügung gestellt. Diese können genutzt werden, um Betriebssysteme, Software und Applikationen zu installieren und zu betreiben.

Die zugrundeliegende Infrastruktur wird vom Dienstleiser verwaltet, kann aber teilweise durch den*die Nutzer*in konfiguriert werden.

Platform as a Service

Selbst entwickelte oder erworbene Applikationen können auf einer cloudbasierten Laufzeitumgebung installiert und betrieben werden oder werden durch den Dienstleister bereitgestellt. Die zugrundeliegende Infrastruktur, Betriebssysteme und Laufzeitumgebung werden vom Dienstleister verwaltet und bereitgestellt.

Der*die Nutzer*in kann die installierten Applikationen verwalten und die bereitgestellte Laufzeitumgebung gegebenenfalls konfigurieren.

Software as a Service

Bestimmte Anwendungen oder Applikationen werden vom Dienstleister auf einer cloudbasierten Infrastruktur betrieben und den Nutzer*innen durch Zugriff (beispielsweise über einen Web-Browser oder ein dediziertes Programm) bereitgestellt.

Die zugrundeliegende Infrastruktur, Betriebssysteme, Laufzeitumgebung, Datenspeicherung und Anwendung werden vom Dienstleister verwaltet. Der*die Nutzer*in kann aber gegebenenfalls benutzerspezifische Konfigurationen in der bereitgestellten Anwendung vornehmen. Beispiele für dieses Servicemodell sind Google Apps for Business, Microsoft Online Services etc.

Cloud-Infrastrukturen können anhand von Modellen, die sich hinsichtlich des Zugriffs auf die Infrastruktur unterscheiden, bereitgestellt werden.

Private-Cloud

In einer Private-Cloud werden die gesamten Cloud-Dienste ausschließlich von einer einzelnen Organisation genutzt. Die Infrastruktur kann von dieser Organisation oder einem Dienstleister betrieben werden.

Community-Cloud

In der Community-Cloud werden die Cloud-Dienste einer spezifischen Nutzergemeinschaft bereitgestellt.

Public-Cloud

Bei einer Public-Cloud werden die Cloud-Dienste der breiten Öffentlichkeit zur Nutzung bereitgestellt, wobei die Infrastruktur in den Rechenzentren des Cloud-Anbieters betrieben wird.

Hybrid-Cloud

Die Hybrid-Cloud stellt eine Kombination verschiedener Bereitstellungsmodelle (meist Public und Private) dar.

Vorteile der Nutzung von Cloud-Computing liegen nicht nur in einem geringeren Administrationsaufwand für die Infrastruktur und besser planbaren Investitionen bei Skalierungen, sondern auch in einer besseren mobilen Verfügbarkeit der angebotenen Infrastruktur.

Mobile Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Smart Glasses oder sogar smarte Kleidung oder andere vernetzte Geräte nutzen Cloudlösungen, um mobil und zu jeder Zeit auf Informationen zuzugreifen und werden über digitale Plattformen aus der Cloud mit Apps versorgt.

Social Media

Social Media bezeichnet jene Technologien, mit welchen die soziale Beziehungen zwischen Menschen unterstützen werden. Die Technologien ermöglichen das Erstellen und den gegenseitigen Austausch von Informationen, Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen.

Social Media hält abseits der privaten Nutzung zunehmend Einzug in die Arbeitswelt und verändert die Organisation. Einerseits ist Social Media als Kanal zu Kund*innen, deren Bedürfnissen und Bewertungen nicht mehr wegzudenken, anderseits spielt Social Media eine immer größere Rolle im Personalbereich, beispielsweise hinsichtlich der Rekrutierung oder Firmenbewertungen.

Data Analytics und Big Data

Durch die Möglichkeiten digitaler Technologien sind Daten für Unternehmen zu einem zentralen Punkt ihres Tätigkeitsfeldes geworden. Allerdings können die Daten erst dann verwendet werden, wenn sie so umgewandelt werden, damit sie auch einen monetären, profitablen Wert für das Unternehmen erzielen können. Daten müssen also aufbereitet, analysiert, verknüpft und in Kontext gebracht werden, damit sie einen Mehrwert für das Unternehmen haben.

Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen ("Big Data") ermöglichen Analysen auch von unstrukturierten Informationen und können neue Einblicke für Unternehmen z.B. in die Nutzung der eigenen Produkte oder Prozesse bedeuten.

Data Analytics

Der Begriff "Data Analytics" umfasst sämtliche Prozesse, Technologien und Methoden, um Daten zu sammeln, zu organisieren, zu speichern und Erkenntnisse aus den Daten zu erlangen. Data Analytics hat zum Ziel, technologiegestützt und mittels statistischer Analysemethoden aus den Daten Trends zu ermitteln und Probleme zu lösen.

Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Datenmanagement-Techniken wie unter anderem Data Mining (Sammeln), Data Cleansing (Aufbereiten) und Data Modeling (Organisieren).

Es können vier Data-Analytics-Methoden unterschieden werden.

Bei "Descriptive Analytics" werden historische und aktuelle Daten aus verschiedenen Quellen herangezogen und analysiert, um aktuelle Situationen zu beschreiben und Trends bzw. Muster in den Daten erkennen zu können.

Mit "Diagnostic Analytics" wird analysiert, warum es zu bestimmten (historischen) Datenlagen oder Werten gekommen ist. Es werden also die Hintergründe z.B. der Ergebnisse der "Descriptiv Analytics" beleuchtet.

Die Ergebnisse der Descriptive und Diagnostic Analytics bilden die Grundlage für die "Predictive Analytics", mit der ein Blick in die Zukunft gewagt wird.

Bei Predictive Analystics werden Techniken wie beispielsweise Deep- und Machine Learning in Kombination mit statistischen Methoden auf die Ergebnisse der Descriptive und Diagnostic Analytics angewandt und versucht, künftige Ergebnisse vorherzusagen.

Mit "Prescriptive Analytics" wird nach Wegen und Lösungen gesucht, um definierte Zustände oder Ergebnisse zu erreichen. Dabei kommen Algorithmen und Technologien wie beispielsweise Machine Learning und KI, Simulationen, Application Testing und andere zum Einsatz.

Big Data

Unter Big Data versteht man nicht nur die große Menge an sich stetig verändernden Daten. Unter dem Begriff Big Data werden auch die jüngsten Entwicklungen von Technologien zur Datenverarbeitung und Analysemethoden für große und komplexe Mengen an Daten zusammengefasst.

Big Data lassen sich durch 3 Eigenschaften "Volume", "Variety" und "Velocity" charakterisieren.

"Volume" beschreibt dabei die Menge der erzeugten und gespeicherten Daten, die bearbeitet und analysiert werden.

Das rasante Ansteigen der durch die Digitalisierung vorhandenen Datenmenge entspricht nach Schätzungen einer Verdoppelung der Datenmenge alle zwei Jahre. Damit geht auch ein steigender Bedarf an Ressourcen zur Speicherung, Datenanalyse und Datenmanipulation einher. (vgl. Krcmar [14] )

Mit zunehmender Digitalisierung werden Daten aus zunehmend unterschiedlichen Quellen (Sensoren, soziale Dienste und Netzwerke, diverse Transaktionsdaten unterschiedlicher Systeme etc.) gewonnen und in unterschiedlichen Formaten angeliefert. Dieser Umstand wird als "Variety" bezeichnet.

Viele der aktuell genutzten relationalen Datenbankstrukturen stoßen bei der Speicherung und Verarbeitung dieser Vielfalt an Daten an ihre Grenzen.

Daher wurden Alternativen abseits von traditionellen, relationalen Datenbanklösungen entwickelt (sogenannte NoSQL-Datenbanken) und werden für Big-Data-Analysen eingesetzt.

Die Geschwindigkeit, mit der diese große Datenmengen erzeugt, übertragen und ausgewertet werden, wird als "Velocity" bezeichnet. Die Fähigkeit eines Unternehmens, auf Veränderungen in seiner Umwelt oder in der Organisation selbst reagieren zu können, kann von der Geschwindigkeit "Velocity" der Informationsverfügbarkeit abhängig sein. Die schnelle Datensammlung, Auswertungen und Analysen in Echtzeit und rechtzeitige Vorhersagen können zu kritischen Faktoren des Unternehmenserfolgs und Wettbewerbsvorteils werden.

Machine Learning

Das maschinelle Lernen oder "Machine Learning" gewinnt im Kontext von Big-Data-Analysen zunehmend an Bedeutung.

Bei Machine Learning verarbeiten IT-Systeme beispielhafte Daten und wenden Algorithmen und statistische Methoden auf diese Datensätze an, um Muster aus den Daten erkennen zu können. Diese Muster oder Regeln werden nach einer Lernphase (künstliches Wissen) auf neue, den Systemen nicht bekannte Daten angewandt und diese neuen Daten damit verarbeitet.

Algorithmen spielen beim maschinellen Lernen eine zentrale Rolle und lassen sich grob in überwachtes und unüberwachtes Lernen einteilen.

Beim überwachten Lernen werden dem IT-System im Vorfeld Beispieldatensätzen mit entsprechenden "Lösungen" als definierte Beispielmodelle bereitgestellt. Die Ergebnisse der Lernphase werden mit den bekannten und erwarteten Lösungen verglichen und damit der Lernfortschritt des Systems überwacht.

Beim unüberwachten Lernen werden die Beispielmodelle nicht im Vorfeld bereitgestellt, sondern das System bildet die Lösungen eigenständig auf Basis der eigenständig erkannten Muster. So werden beispielsweise Elementgruppen oder Cluster in den Datensätzen abgeleitet.

Machine Learning kommt beispielsweise bei Bild- und Gesichtserkennung, automatischen Empfehlungsdiensten, automatischer Erkennung von (auffälligen) Aktivitäten, Risikoprognosen, Analysen auf Basis von Kundendaten oder Sprach- und Texterkennung für digitale Assistent*innen zum Einsatz.

Deep Learning

Einen Teilbereich des Machine Learnings stellt das "Deep Learning" dar.

Im Gegensatz zum Machine Learning, wo Menschen in die Datenanalyse und den Entscheidungsprozess eingreifen, sorgt der Mensch beim Deep Learning nur für die Bereitstellung der Informationen und die Dokumentation der Prozesse.

Die eigentliche Analyse und das Ableiten von Prognosen oder Entscheidungen wird durch die Maschine selbständig durchgeführt.

Deep Learning nutzt künstlich erzeugte neuronale Netzwerke (KNN), um Muster in den großen Datenmengen zu erkennen.

Internet of Things (IoT)

Unter dem Internet of Things (IoT) versteht man ein Netzwerk aus physischen Objekten, die mit Sensoren und Software ausgestattet sind und mit anderen Objekten über das Internet oder andere Netzwerke vernetzt sind. Durch die IoT-Technologien werden Objekte in die Lage versetzt, untereinander Informationen auszutauschen und die Objekte bzw. deren Zustände und Umwelten können überwacht werden.

So können Informationen über Zustand und Lebenszyklus von Geräten gewonnen werden, aber auch mittels Datenanalysen und -verknüpfungen Aussagen über Kundenverhalten getroffen werden. Auf Basis dieser gewonnenen Erkenntnisse können Produkte und Prozesse optimiert oder neu entwickelt werden.

IoT wird oft im Kontext mit den Begriffen "Industrie 4.0" und "Smart Factory" genannt. Hierunter wird die Vernetzung aller an der Produktion beteiligten Unternehmensressourcen mit dem Ziel der selbstständigen Steuerung und selbstständigen Informationsaustausch verstanden.

Diese Vernetzung wird einerseits Auswirkungen auf die Planung, den Betrieb und die Wertschöpfungsstrukturen in Industrieunternehmen haben und andererseits die Automatisierung und Optimierung von Produktionsabläufen vorantreiben.

Die Anwendungsbereiche für IoT und die Wertschöpfungsbeiträge der IoT-Technologien reichen heute bereits von Städteverwaltung, Baumanagement, industrielle Fertigung, Gebäudemanagement, Eigenheimautomatisierung bis hin zum Gesundheitswesen und darüber hinaus.

Im Gebäudemanagement und Eigenheimautomatisierung findet die Vernetzung von Geräten, Sensoren und Systemen in oder an Gebäuden Anwendung.

Vernetzte Temperaturfühler und Thermostate für eine Automatisierung von Klimaanlagen und Heizungsanlagen, Automatisierung von Beschattungssystemen und Bewässerungsanlagen auf Basis von Wetter- und Niederschlagsdaten, Steuerung von Beleuchtungssystemen aber auch Sicherheitssysteme mit Bild- und Gesichtserkennung bzw. Erkennung von (auffälligen) Aktivitäten sind nur einige Anwendungsbeispiele.

Im Städtemanagement können IoT-Technologien im Verkehrs- und Ressourcenmanagement eingesetzt werden. Die Analyse von Bewegungs- und Trackingdaten kann einerseits das Management öffentlicher Verkehrssysteme (Auslastungsanalysen, Intervallanpassungen usw.) unterstützen und andererseits Verkehrssysteme für den Individualverkehr (z.B. Ampelsysteme) steuern.

Sensoren an kritischer Infrastruktur, wie bspw. Brücken, Hauptverkehrsknotenpunkten etc., können notwendige Sanierungs- oder Wartungsbedürfnisse besser planbar machen. Die Verwendung von Smart-Meter unterstützt das Ressourcen- bzw. Energiemanagement mit Bedarfs- oder Nachfrageanalysen und einer Optimierung der Energieverteilung.

Bei der industriellen Fertigung und im Baustellenmanagement wird auf IoT-Technologien gesetzt, um den Zustand und Lebenszyklus von Maschinen, Produktionssystemen oder anderen betriebsrelevanten Geräten zu überwachen.

Die kontinuierliche Überwachung kombiniert mit Methoden der Predictive-Analytics ermöglichen eine bessere Planung von Wartungsarbeiten und zielgerichtete Instandhaltungsarbeiten kritischer Produktions- und Betriebsmittel.

Im Logistikbereich finden IoT-Technologien nicht nur bei der Nachverfolgung von Lieferungen Anwendung, sondern auch im Bereich einer verkehrs- oder wetterabhängigen optimierten Routenplanung von Lastfahrzeugen, Schiffen, Cargo-Flugzeugen usw.

Im Gesundheitsbereich kommen Sensoren in vernetzten Geräten, wie z.B. Wearables oder Implantaten zum Einsatz, die eine kontinuierliche Überwachung von Körperfunktionen und Gesundheitsdaten ermöglichen. Damit kann rasch auf sich verändernde Gesundheitszustände reagiert, Therapien kontrolliert und Patient*innen auch außerhalb von Ordinationen, Krankenhäusern oder Therapieeinrichtungen begleitet werden.

Weiters unterstützt die kontinuierliche Überwachung und Analyse von Gesundheitsdaten die Früherkennung von Krankheitsbildern.

Für Unternehmen ergeben sich durch den Einsatz von IoT-Technologien und der Vernetzung und Analyse der damit gewonnen Daten neue Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und agileren Anpassung von Produkten oder Dienstleistungen an Kundenbedürfnisse.

Dabei müssen allerdings Vorgaben und Regulatorien, vor allem in den Bereichen Datensicherheit und Datenschutz, berücksichtigt werden.

Additive Manufacturing und Advanced Robotics

Advanced Robotics

Advanced-Robotics-Systeme werden wesentlich die weitere Automatisierung von (physischen) Produktions- und Logistikprozessen vorantreiben.

Charakteristisch für die Advanced-Robotics-Technologien sind eine verbesserte Wahrnehmung (Sensorik), Integrierbarkeit, Adaptabilität und Mobilität. Eingesetzt werden dafür Technologien aus den Bereichen Sensorik, Cloud-Computing, Datenverarbeitung und -analyse, sowie neue Materialen. Künftige Advanced-Robotics-Systeme sollen in der Lage sein, über heutige Sicherheitsbereiche hinweg direkt mit Menschen zu kooperieren und somit eine sich selbst steuernden Fabrik der Zukunft (Smart Factory) zu ermöglichen.

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (additive Fertigung) wird meist auch als 3D-Druck bezeichnet. Bei Additive Manufacturing entsteht ein Werkstück, indem Schicht für Schicht Material aufgetragen wird (Schichtbauprinzip). Additive Manufacturing findet bei der Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping), aber auch bei der Herstellung von Endprodukten (Rapid Manufacturing), sowie Werkzeugen und Formen (Rapid Tooling) Anwendung. Während es beim Rapid Prototyping um die schnelle Herstellung kostengünstiger Prototypen zu Anschauungszwecken geht, werden beim Rapid Tooling hingegen hochspezialisierte Fertigungswerkzeuge hergestellt. Das Rapid Prototyping ist eine verbreitete Anwendung für Additive-Manufacturing-Technologien, da hier Aussehen und Funktionalität des Prototyps sehr schnell und kostengünstig überprüft werden können.

Blockchain

Eine Blockchain stellt ein verteiltes Register dar, in dem digitale Datensätze, Ereignisse oder Transaktionen in chronologischer Reihenfolge für alle Teilnehmer*innen nachvollziehbar in Datenblöcken gespeichert und unveränderbar miteinander verkettet werden.

Bei einer Blockchain handelt es sich um ein dezentrales, nicht reguliertes und gegebenenfalls offenes Transaktionsregister, das über keine zentrale Kontrollstelle oder Autorität verfügt.

Um den validen Zustand über alle beteiligten Akteur*innen der Blockchain sicherzustellen, werden unterschiedliche Konsensmechanismen verwendet werden, welche auf Peer-to-Peer-Mechanismen und Verschlüsselung basieren.

Aktuell findet die Blockchain-Technologie meist für die Umsetzung von Konzepten von Kryptowährungen oder Smart Contracts (Verträge) Anwendung.

Allerdings können Anwendungen der Blockchain-Technologie auch genutzt werde, um ganze Prozesse, vor allem im Finanz- oder Versicherungssektor, effizienter zu gestalten und zu optimieren. Beispiele dafür sind Anwendungen im Wertpapierhandel, bei der Kreditvergabe oder bei Verträgen, welche autonom durchgeführt werden können.

Die Kombination von Künstlicher Intelligenz und Blockchain ist ein weiteres Anwendungsszenario. Die Blockchain-Technologie ermöglicht die transparente und manipulationssichere Protokollierung von Arbeitsschritten und die darauf basierenden Entscheidungen von KI-Systemen. Dies könnte beispielsweise im Bereich vernetzter Dienste oder autonomes Fahren in der Automobilindustrie eingesetzt werden.

Denkbar wäre aber auch ein Einsatz der Blockchain-Technologien beim Zusammenwirken unterschiedlicher Dienste oder Objekte im Internet of Things (IoT). Im Bereich des Internet of Things könnten auf Basis der Blockchain-Technologie künftig Abrechnungsprozesse zwischen autonom agierenden Geräten oder Maschinen, z.B. im Rahmen von Pay-per-use-Geschäftsmodellen, direkt abgewickelt werden.

Jede einzelne der oben genannten Technologien stellt für sich hinsichtlich der Potential- und Nutzenbewertung, Kompetenzaufbau und Einsatz eine enorme Herausforderung für Unternehmen und die Organisation dar. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung kommen allerdings tatsächlich mehrere dieser Basistechnologien gleichzeitig zum Einsatz (Kress 2018). Dies liegt daran, dass neuen Geschäftsmodellen, Dienstleistungen oder Produkten eine Kombination dieser Basistechnologien zugrunde liegt.

Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt

Mit zunehmender Digitalisierung findet auch eine Veränderung der Arbeitswelt statt und diese wurde auch durch die Covid-Maßnahmen in den Jahren 2019-2021 weiter beschleunigt.

Mobiler Zugang zu Infrastruktur und digitalen Arbeitsmitteln, Möglichkeiten zu schnellerer Kommunikation, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Prozessen, Entscheidungsunterstützung durch digitale Technologien (z.B. Big Data, KI etc.), einfacherer Wissensaustausch mittels digitaler Plattformen und Kollaboration bekommen einen immer größeren Stellenwert in Organisationen.

Diese Veränderungen werden von Betroffenen und Organisationen in unterschiedlichster Weise - sowohl positiv als auch negativ - wahrgenommen.

Schlankere Organisationformen, flachere Hierarchien und kürzere Entscheidungswege, sowie ein flexibleres Zusammenspiel von Berufs- und Privatleben stellen für viele positive Aspekte dar.

Demgegenüber stehen aber auch Auswirkungen der Veränderungen, die von vielen negativ beurteilt werden.

Ständige Erreichbarkeit aufgrund des Einsatzes mehrerer, unterschiedlicher Kommunikationswerkzeuge, Überlastung bei der Bewältigung von Informationsüberflutung aufgrund vieler Kommunikationskanäle, Angst vor Überwachung mittels digitaler Technologien, Überforderung beim Einsatz neuer Technologien sind nur einige Beispiele von negativ wahrgenommenen Aspekten.

Viele Unternehmen haben erkannt, dass das Management dieser Veränderungen erfolgskritisch ist, und entwickeln Strategien und Maßnahmen für die digitalen Transformation im Organisationsumfeld.

Es gestaltet sich jedoch schwierig, die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuschöpfen und gleichzeitig die damit einhergehenden Risiken weitgehend zu vermeiden. Die Belegschaft und Organisation müssen einerseits befähigt werden, die neuen Technologien zielgerichtet einsetzen zu können und anderseits den Mehrwert des Einsatzes neuer Technologien erkennen. Dabei müssen unterschiedliche Niveaus in Wissenstand und Bereitschaft, sich mit neuen Technologien auseinander zu setzen, berücksichtigt werden. Weiters muss auf eine klare Kommunikation der Unternehmenskultur geachtet werden, um Unsicherheiten innerhalb der Organisation zu vermeiden.

Eine wesentliche Rolle kommt der Führung innerhalb der Organisation und den Veränderungen von Führungsprinzipien zu.

Digitale Transformation umfasst neben digitalen Technologien also mehrere Bereiche, wie beispielsweise Organisationskultur, Führung, Fähigkeiten der Organisation und Belegschaft, Zusammenarbeit, Kommunikation und deren Zusammenhänge.

Diese Komplexität erschwert die zielgerichtete Einführung von Veränderungsmaßnahmen und erfordert ein umfassendes, gemeinsames Verständnis aller Betroffenen über die Veränderungsmaßnahmen, den Handlungsfeldern und deren Zusammenhänge.

Die wissenschaftliche Diskussion zu konkreten Auswirkungen der Digitalisierung auf die Organisation und Arbeitswelt, Theorien und die daraus ableitbaren Handlungsempfehlungen findet über mehrere, verschiedene Forschungsgebiete hinweg statt. So wird beispielsweise die Frage der Auswirkung von Technologie auf den Menschen in der psychologisch orientierten Forschung behandelt, während sich die Soziologie mit den Auswirkungen auf die Arbeitsgestaltung beschäftigt und die Forschung im (betriebswirtschaftlichen) Management die Führung von virtuellen Teams untersucht [15] .

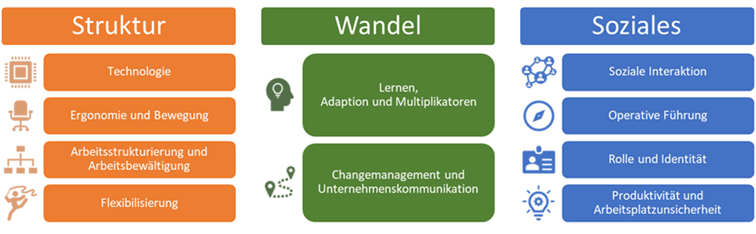

Themen und Handlungsfelder

Thiemann und Kozica [16] haben drei übergreifende Themenfelder und zehn Handlungsfelder, welche die Digitalisierung von Geschäftsprozessen betreffen, identifiziert, sowie deren Wechselwirkungen berücksichtigt.

Themenfelder und Handlungsfelder nach Thiemann und Kozica [17]

Themenfeld Struktur

Das Themenfeld Struktur umfasst Handlungsfelder hinsichtlich der organisationalen Struktur wie Regeln, Ressourcen, Technologieausstattung. Dazu zählen die Handlungsfelder Technologie, Ergonomie und Bewegung, Arbeitsstrukturierung und Arbeitsbewältigung, sowie Flexibilisierung.

Handlungsfeld Technologie

Das Handlungsfeld Technologie umfasst die technologische Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie deren Gestaltung (Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit). Der Schwerpunkt dieses Handlungsfeldes liegt auf den Auswirkungen der Technologien auf die Mitarbeiter*innen (z.B. potenzieller Stress und Unzufriedenheit bei langen Ladezeiten oder Ausfällen, technologische Akzeptanz).

Zur technologischen Gestaltung gehören beispielsweise Investitionen im Bereich der digitalen Infrastruktur oder das Design der eingesetzten Software. Weiters wird die Einbindung der Nutzer*innen in die Entwicklung arbeitsplatzbezogener Technologien (Anforderungs- und Usabilityanalyse, Prototyping in der Entwicklung etc.) berücksichtigt.

Handlungsfeld Ergonomie

Das Handlungsfeld Ergonomie und Bewegung umfasst wahrgenommene, körperliche Belastung als Folge der Veränderungen am Arbeitsplatz. Hauptbelastungsfaktoren sind Bewegungsmangel, statische Sitzposition und Belastung durch Bildschirmarbeit.

Der Schwerpunkt liegt in der Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten während der Arbeitszeit, Ausgleich von sitzender und stehender Arbeit, technologische Ausstattung des Arbeitsplatzes (z.B. mehrere Monitore), Einführen regelmäßiger Pausen.

Handlungsfeld Arbeitsstrukturierung und -bewältigung

Als weiteres Handlungsfeld wurde Arbeitsstrukturierung und -bewältigung festgelegt.

Oftmals bestimmen Informations- und Kommunikationstechnologien den Rhythmus und den strukturellen Ablauf im Arbeitsalltag. Der Eingang vieler Informationen über viele unterschiedliche Kommunikationskanäle kann beispielsweise zu Stress führen und ein konzentriertes Arbeiten unterbrechen. Erledigte Aufgaben werden oft ausgeblendet und sind als solche nicht mehr sichtbar, was zu Unzufriedenheit führen kann.

Digitale Technologien sollten daher an die spezifischen Bedürfnisse der Belegschaft in den Bereichen Arbeitsgestaltung und Arbeitsstrukturierung angepasst werden.

Handlungsfeld Flexibilisierung

Das Handlungsfeld Flexibilisierung betrifft die Möglichkeiten der zeitlichen und räumlichen Flexibilität im Arbeitsablauf und der Arbeitsbedingungen, welche durch die Digitalisierung ermöglicht werden. Strukturelle und kulturelle Erleichterungen sowie die Akzeptanz einer größeren Flexibilität (zum Beispiel mobiles Arbeiten, Home-Office etc.) liegen dabei im Fokus.

Themenfeld Wandel

Das Themenfeld Wandel umfasst Handlungsfelder, welche einen hohen Zusammenhang mit individuellem und organisationalem Lernen aufweisen. Das sind die Handlungsfelder Lernen, Adaption und Multiplikatoren sowie Changemanagement und Unternehmenskommunikation.

Handlungsfeld Lernen, Adaption und Multiplikatoren

Im Handlungsfeld Lernen, Adaption und Multiplikatoren wird die Fähigkeit der Organisation zur Anpassung an das sich verändernde Arbeitsumfeld durch Lernen und aktive Beteiligung behandelt. Weiters wird die Funktion unterstützender Multiplikatoren, das sind erste Anlaufstellen und Wissensträger bei Fragen zur Anwendung neuer digitaler Arbeitstechnologien, berücksichtigt.

Schulungen, Training und andere Fortbildungsmaßnahmen müssen an die Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst werden. Unterschiedliche Niveaus an Wissen und Offenheit zur Nutzung neuer Technologien müssen ebenso berücksichtigt werden, wie nützliche Anwendungsfälle im jeweiligen Arbeitsumfeld der Zielgruppen.

Die Vermittlung praktisch relevanter Anwendungsfälle kann einen Anreiz schaffen, die Arbeitsumgebung durch neue Technologien und Innovationen aktiv umzugestalten. Darüber hinaus erhöht fachliches Hintergrundwissen, praktische Erfahrung der Multiplikatoren und eine aktive Einbindung bei der Entwicklung der Lehrinhalte die Akzeptanz des Wissenstransfers.

Alle Maßnahmen hinsichtlich Lernens und Fortbildung sollen darauf ausgerichtet sein, dass die Organisation befähigt wird, Kompetenzen und Fähigkeiten, Aufgaben und neue digitale Technologien besser aufeinander abzustimmen. So sollen neue Kompetenzen erworben werden, um neue Technologien effektiv und zielgerichtet einzusetzen und die Arbeitsstruktur an neue Arbeitsprozesse anpassen zu können.

Handlungsfeld Changemanagement und Unternehmenskommunikation

Das Handlungsfeld Changemanagement und Unternehmenskommunikation betrachtet den Veränderungsprozess und die Kommunikation vor, während und nach dem Veränderungsprozess.

Jeder Veränderungsprozess führt zu Unsicherheiten hinsichtlich der Veränderung möglicher Auswirkungen innerhalb der Organisation. Daher kommt einer transparenten und ausreichenden Kommunikation eine wichtige Rolle zu, die idealer Weise bereits vor Einführung neuer Technologien Betroffene einbezieht.

Themenfeld Soziales

Im Themenfeld Soziales werden Handlungsfelder zusammengefasst, die den sozialen und interaktionalen Bereich, wie z.B. Rollenverständnis, Identität, Führung, Befürchtungen und Sorgen, betreffen. Dazu zählen die Handlungsfelder Soziale Interaktion, Operative Führung, Rolle und Identität sowie Produktivität und Arbeitsplatzunsicherheit.

Handlungsfeld soziale Interaktion

Das Handlungsfeld soziale Interaktion beschreibt, wie die Organisation den Einfluss neuer Technologien im Arbeitsumfeld auf die direkte Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Organisation wahrnimmt.

Digitale Technologien ermöglichen zwar neue Formen der Zusammenarbeit, führen aber unter Umständen zu einer Abnahme des sozialen Austausches aufgrund von abnehmendem persönlichem Kontakt innerhalb der Belegschaft. Das kann zu einem verminderten Zusammengehörigkeitsgefühl und abnehmender Solidarität innerhalb des Teams und damit abnehmender Identifikation mit dem Unternehmen führen. Mit zunehmender Digitalisierung steigt das Risiko der Abnahme von sozialer Interaktion und des sozialen Zusammenhalts.

Handlungsfeld operative Führung

Die Digitalisierung und die damit einhergehende Veränderung des Arbeitsumfelds wirkt sich auch auf Führungskräfte, deren Führungsverhalten und Führungsstile aus. Die physische Anwesenheit der Belegschaft wird immer mehr durch mobiles Arbeiten ersetzt und die Ergebnisorientierung bei der Erfolgsmessung gewinnt mehr an Bedeutung.