IT449 - e-Government Grundlagen - e-Government und e-Democracy

Einleitung

Die Beteiligung an öffentlichen Wahlen ist weltweit im Sinken. Es bedarf daher Methoden zur Steigerung der Teilnahme an Wahlen aber auch der Vereinfachung bzw. einer besseren Zugänglichkeit von Wahlen.

Aber nicht nur bei Wahlen bedarf es einer Vereinfachung bzw. einer besseren Zugänglichkeit. Es müssen vor allem die Prozesse zwischen Institutionen der Legislative (z.B. Behörden), BürgerInnen und Unternehmen vereinfacht werden.

Diese Vereinfachung und die bessere Zugänglichkeit ist durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien möglich. Diese Technologien haben durch ihre rasante Verbreitung einen erheblichen Einfluss auf die Relevanz von E-Government-Anwendungen. Staaten, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Organisationen verbinden sich immer öfter über nationale Grenzen hinweg. [1] (Wirtz, 2022, S. 5)

Das vorliegende Skriptum gliedert sich in folgende 6 Kapitel:

- Kapitel 1 | Grundlagen – E-Government und E-Democracy

stellt die Begriffe überblicksmäßig dar bzw. gibt eine Abgrenzung zu anderen verwandten Themengebieten - Kapitel 2 | E-Government – Anwendungen und Fallbeispiele

stellt konkrete Anwendungen aus Österreich, aber auch der EU überblicksmäßig vor - Kapitel 3 | Statistiken und Verbreitung

gibt Information über die Verbreitung, die Akzeptanz und die Nutzung von E-Government und deren Anwendungen - Kapitel 4 | Technische und Organisatorische Grundlagen

stellt Grundlagen, unter anderem aus technischer als auch organisatorischer Sicht dar - Kapitel 5 | Ausgewählte Aspekte

stellt überblicksmäßig wichtige im Zusammenhang mit E-Government stehende Techniken, Prozesse bzw. Subsysteme dar - Kapitel 6 | Exkurs

gibt einen Exkurs zu im Zusammenhang mit E-Government stehenden Themen wie rechtliche Grundlagen, Barrierefreiheit sowie Sicherheitsaspekte

Begriffsdefinition E-Government

Der Begriff E-Government bündelt eine Vielzahl von Begriffen (siehe Anwendungsgebiete von E-Government). Nach [2] (Wirtz, 2010, S. 97) und [3] (Piesold, 2021, S. 81f) wird E-Government definiert als: Die elektronische Abwicklung von Verwaltungs- und Demokratieprozessen - im Rahmen von staatlichen Aktivitäten mit Unterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnologien - hilft bei der effizienten und effektiven Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.

Nach dem [4] (A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria) sind unter E-Government „alle Prozesse zu verstehen, die durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien eine moderne und effiziente Verwaltung forcieren. Für die Umsetzung dieser elektronischen Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern bzw. Unternehmen und der österreichischen Verwaltung braucht es geeignete rechtliche Rahmenbedingungen. Sicherheit und Datenschutz haben dabei höchste Priorität.“

Grundsätzlich geht es bei E-Government darum, für Behörden, Bürger und Unternehmen eine flexible und transparente Verwaltung zu ermöglichen und durch Effizienz- und Effektivitätssteigerungen wird die Produktivität der Verwaltung erhöht. Durch das Senken von Kosten und beschleunigen von Prozessen steigt die Kundenzufriedenheit. [5] (Scheer, Kruppke, & Heib, 2003, S. 27ff) und [6] (Wirtz, 2022, S. 28)

Abgrenzung

E-Government ist ein Teilbereich des E-Business und beinhaltet dadurch betriebswirtschaftliche (Verwaltungswissenschaft) und technische (Verwaltungsinformatik) Aspekte. Als neuartiges Interaktionskonzept zwischen Verwaltung und Bürgern wird E-Government von der Kommunikationswissenschaft betrachtet. Wobei dieses Konzept weitere Sub-Kategorien, wie beispielsweise E-Democracy und E-Voting, umfasst die wiederum einzelne praktische Anwendungen zugeordnet werden können (E-Health -> elektronische Gesundheitsakte). [7] (Wirtz, 2010, S. 6)

Anwendungsgebiete von E-Government

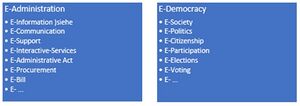

Die Anwendungsgebiete des E-Governments sind vielfältig, lassen sich aber in zwei Ebenen unterscheiden. Es kann nach Art des Angebots (Verwaltungs- und politische Partizipationsanwendungen) und nach dem staatlichen Aufgabenbereich (Anwendungen aus dem Gesundheitswesen, Anwendungen aus dem Bildungsbereich, Anwendungen aus der Justiz, …) unterschieden werden. Weiters wird in Basic E-Government- und Advanced E-Government-Anwendungen unterschieden, wobei die Basisanwendungen oft die Grundlage für die erweiterten Services und Anwendungen des E-Governments darstellen. [8] (Wirtz, 2010, S. 9)

Die folgenden Abbildungen, Abbildung 1‑1 sowie Abbildung 1‑2, stellen überblicksartig die verschiedenen Anwendungsgebiete dar.

Basic E-Government-Anwendungen

Abbildung 1‑1: Basic E-Government-Anwendungen nach [10] (Wirtz, 2010, S. 10)

Advanced E-Government-Anwendungen

Abbildung 1‑2: Advanced E-Government-Anwendungen nach [12] (Wirtz, 2010, S. 10)

Entwicklungsstufen im E-Government

Nur durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien können E-Government Anwendungen entwickelt werden. Bis zur Entwicklung und Integration einer E-Government Anmeldungen sind verschieden Entwicklungsstufen notwendig.

Abbildung 1‑3: Entwicklungsstufen des E-Governments nach [14] (Wirtz, 2010, S. 12)

Mit jeder Tätigkeit der in Abbildung 1‑3 genannten Entwicklungsstufen entsteht Wertschöpfung (x-Achse) wobei sich die Komplexität (y-Achse) erhöht. Diese Entwicklungsstufen sind prototypische Anwendungsphasen und werden nach [15] (Wirtz, 2010, S. 12) wie folgt beschrieben:

(1) Präsentation/ Information

In der Informations- und Präsentationsphase werden den Betroffenen Informationen in elektronisch Form zur Verfügung gestellt bzw. präsentiert. Eine weitere Interaktion findet in dieser Phase mit der geringsten Komplexität nicht statt. Beispielsweise können (amtliche) Informationen auch den Webseiten von (Regierungs-) Behörden bereitgestellt bzw. abgerufen werden.

- Statischer Inhalt

- Keine Personalisierung

- Elektronische Bereitstellung von Information

- z.B. auf Internetseiten von Behörden

(2) Kommunikation

In der Kommunikationsphase findet erstmals eine breitere Interaktion beispielsweise durch den Austausch von Informationen und die Beantwortung von Anfragen (z.B. per E-Mail, per Pressekonferenz mit Fragemöglichkeit) statt.

- Elektronische Kommunikation

- Versand von Information

- Anfragen von Betroffenen z.B. via E-Mail

(3) Transaktion

(Vorgefertigte) Verwaltungsbezogene Prozesse werden in der Transaktionsphase abgerufen. Beispielsweise kann ein Geschäftsprozess in der Verwaltung sein, dass eine Person ihren Hauptwohnsitz online und mit Einsatz der eigenen digitalen Signatur ändern oder ein Wunschkennzeichen für ein KFZ aussuchen und reservieren kann.

- Online-Transaktionen, z.B. Änderungen des Hauptwohnsitzes, aussuchen des KFZ-Kennzeichens

- Integration des Back Office (der direkten Behörde)

(4) Partizipation

In der Phase der Partizipation können von den Betroffenen nicht nur vorgefertigte Verwaltungs- und Geschäftsprozesse abgerufen werden, sondern eine aktive Teilhabe daran wird ermöglicht. Durch diese aktive Einbeziehung der Betroffenen in den Gestaltungsprozess vertieft sich die Interaktion, wodurch auch die Komplexität erhöht wird.

- Aktive Einbindung und elektronische Partizipation durch Betroffene

- Online-Partizipation, z.B. durch Abstimmungen, Ideenfindung, Straßenbenennung, …

(5) Integration

Der Phase der Integration werden E-Government Anwendungen auf dem höchsten Interaktionsniveau zugeordnet. In dieser letzten Phase des genannten Entwicklungsstufenmodells findet eine übergreifende Integration von Nutzerdaten und Nutzerverhalten und in elektronische Verwaltungs- und Geschäftsprozesse statt.

- Übergreifende elektronische Integration in die Verwaltungs- und Geschäftsprozesse

- Höchste Stufe der Interaktivität

- Wahrgenommener Nutzen und Effizienz sowie Effektivität der Verwaltung wird erhöht

- Durch vernetze Behörden- und Systeme, z.B. durch Online-Bürgerservice (Sag's Wien App[1])

Verwaltungsportale können z.B. die E-Government Anwendungen alle staatlichen Institute oder aller Magistrate einer Stadt bündeln und so die Servicequalität erhöhen.

Akteure im E-Government

Die Betroffenen und Stakeholder rund um E-Government werden auch als Akteure bezeichnet. Die wesentlichsten Akteursgruppen werden nach [16] (Wirtz, 2010, S. 14) als

- Business (Unternehmen der Privatwirtschaft),

- Citizen (Bürgerinnen und Bürger),

- Governance (Staat, Verwaltung) sowie

- NPO (Non-profit-Organisations) bzw.

- NGO (Non-governmental-Organisation)

identifiziert. Auf diese Akteursgruppen bezogen ergeben sich folgende vier Beziehungskombinationen, welche im Rahmen von E-Government Bedeutung finden:

- Citizen to Government (C2G), z.B. Online-Reservierung eines KFZ-Kennzeichens

- Business to Government (B2G), z.B. elektronische Beschaffung von Büromaterial, E-Rechnung

- NPO/ NGO to Government (N2G), z.B. Ausschreibungen im sozialen Bereich

- Government to Government (G2G), z.B. Austausch zwischen zwei Behörden

Akzeptanz

Angenommen wir könnten bei jeder Wahl elektronisch über eine E-Wahl-Plattform teilnehmen, aber kaum jemand nimmt teil. Voraussetzung für den Erfolg von E-Government-Anwendungen ist, dass diese von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt und akzeptiert werden. Eine E-Government-Anwendung muss einfach zu bedienen und einfach zugänglich sein, die Standards der (IT-) Sicherheit glaubhaft machen und den Schutz der Daten ihrer Anwenderinnen und Anwender gewährleisten. Neben diesen Grundbedingungen müssen elektronische Dienste der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger auch Vorteile gegenüber einem „klassischen“ Zugang bringen.

<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(53, 152, 219);">''Welche Vorteile bringen den Betroffenen die Nutzung von E-Government-Anwendungen? Gibt es auch Nachteile?''</span>

Wichtig für die Akzeptanz ist auch, dass die Einführung und Nutzung dieser Dienste von den Anwenderinnen und Anwendern nicht „nur“ als Sparmaßnahme verstanden, sondern als zusätzliche Verwaltungsdienstleistung wahrgenommen werden soll. Beispielsweise wäre es in bestimmten abgegrenzten Verwaltungsfällen von großem Nutzen einen direkten Online-Kontakt zur sachbearbeitenden Person zu erhalten.

''<span style="color: rgb(53, 152, 219);">In welchen Fällen könnte ein direkter Online-Kontakt zu einer sachbearbeiten Person von großem Nutzen sein und welcher Nutzen ergeben sich daraus?</span>''

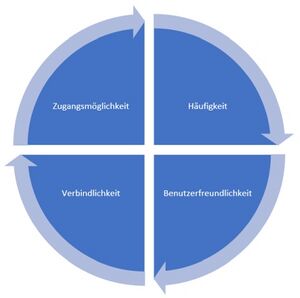

Die Akzeptanz von E-Government-Anwendungen lässt sich daher durch die Herstellung von Vertrauen und Nutzen generieren. [17](Wirtz, 2010, S. 64f) Nach [18] (Piesold, 2021, S. 207f) spielt auch die Qualität des Produktes (der Anwendung) und der Dienstleistung (des Services) eine große Rolle für die Akzeptanz. Dafür braucht die öffentliche Verwaltung nicht nur Mitarbeitende und politische Verantwortliche, die die Möglichkeiten des E-Governments positiv sehen, sondern auch eine klare E-Government-Strategie, ein zur Strategieerfüllung auskommendes Budget sowie eine ausreichende Breitbandinfrastruktur. Die folgende Abbildung stellt die vier Erfolgsfaktoren von kommunalen E-Government-Portalen auf Basis des Nutzens dar.

Abbildung 1‑4: Vier Erfolgsfaktoren von kommunalen E-Government-Portalen nach [20] (Piesold, 2021, S. 208)

Open Government

Die Öffnung des Staates und ihrer Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft wird als Open Government bezeichnet. Dabei geht es darum eine transparente, partizipative und kollaborative Regierung bzw. Verwaltung zu ermöglichen. Vorhandene Daten und internes Wissen sollen Dritten zur Verfügung gestellt werden um externes Wissens aber auch Ideen in politische und administrative Prozesse integriert werden. Die intensive und breite Einbindung von öffentlichen Stakeholder (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Organisationen, …) in die Prozesse der Politik und Verwaltung ist dabei von großer Wichtigkeit für eine erfolgreiche Öffnung. Mit der Öffnung von Government-Prozessen durch das aktive Einbinden Betroffener werden Verwaltungsablaufe optimiert und können effektiver und effizienter organisiert werden. [21] (Wirtz, 2022, S. 90)

''<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Gibt es ein eigenes Framework für Open Government und aus welchen Teilen besteht dieses?</span>''

References

- ↑ Wirtz, E-Government: Strategie - Organisation - Technologie. Berlin: Springer Gabler., (2022), 5.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 97.

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021), 81f.

- ↑ A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria, IKT-Sicherheitsportals. Von https://www.onlinesicherheit.gv.at/Themen/Experteninformation/Rechtliche-Vorschriften/e-Government.html. abgerufen, (2023).

- ↑ Scheer, E-Government - Prozessoptimierung in der öffentlichen Verwaltung. Berlin, Heidelberg: Springer., (2003), 27ff.

- ↑ Wirtz, E-Government: Strategie - Organisation - Technologie. Berlin: Springer Gabler., (2022), 28.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 6.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 9.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 10.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 10.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 10.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 10.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 12.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 12.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 12.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 14.

- ↑ Wirtz, E-Government: Grundlagen, Instrumente, Strategien. Wiesbaden: Gabler., (2010), 64f.

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021).

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021), 208.

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021), 208.

- ↑ Wirtz, E-Government: Strategie - Organisation - Technologie. Berlin: Springer Gabler., (2022), 90.