IT449 - e-Government e-Government - Ausgewählte Aspekte

Einleitung

Im Zusammenhang mit E-Government treten unterschiedliche Techniken, Prozesse bzw. Subsysteme regelmäßig in Erscheinung. Diese werden in dem vorliegenden Kapitel grob beleuchtet bzw. wird auf Quellen verwiesen, in welchen Detail gefunden werden können.

Konkret wird eingegangen auf

- Digitale Signatur und eID bzw. Handysignatur und ID Austria,

- Datenschutzgerechtes Identitätsmanagement bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) verschlüsselte bereichspezifische Personenkennzeichen (vbPK),

- Amtssignatur,

- E-Health am Beispiel ELGA,

- E-Administration,

- E-Rechnung bzw. E-Payment,

- E-Zustellung,

- E-Demokratie,

- E-Partizipation,

- E-Voting,

- E-Justice sowie

- der Digitale Ausweis.

Digitale Signatur und eID bzw. Handy-Signatur und ID Austria

Bei einer medienbruchfreien Verarbeitung und den Transfer von Information bzw. Dokumenten stellt sich die Frage Unterzeichnung dieser losgelöst einer manuellen Unterschrift. Das Einscannen von Unterschriften ist nicht fälschungssicher und gilt daher nicht als eine gültige digitale Signatur. [1]

Die EU hat in einer Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt rechtliche Rahmenbedingungen gesetzt, die in den EU Mitgliedsstaaten jeweils in nationales Recht umgesetzt wurden.

„Am 01.07.2016 traten die Signaturrichtlinie und (rückwirkend) auch das Signaturgesetz außer Kraft. In Bezug auf Signatur- und Vertrauensdienste ist seither die eIDAS-VO anzuwenden. Auf europäischer Ebene wurden die in der eIDAS-VO enthaltenen Vorschriften für Vertrauensdienste in mehreren Durchführungsrechtsakten konkretisiert. In Österreich wird die eIDAS-VO insbesondere mit

- dem Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (SVG),

- der Signatur- und Vertrauensdiensteverordnung (SVV) und

- der Verordnung über die Feststellung der Eignung des Vereins

‚Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (A‑SIT)‘ als Bestätigungsstelle

durchgeführt.“ [2]

Mit der ID Austria, welche eine Weiterentwicklung der Handy-Signatur und der Bürgerkarte darstellt sowie die Handysignatur langfristig ablösen soll, kann in Österreich eine digitale Identifizierung durchgeführt werden. „Die ID Austria ermöglicht Menschen sich sicher online auszuweisen und damit digitale Services zu nutzen und Geschäfte abzuschließen. In Zukunft profitieren auch Unternehmen von den zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten der ID Austria.“ (Österreich.gv.at | ID Austria, 2023)

Im Zuge des Umstieges von der Handy-Signatur auf die ID Austria müssen Anwenderinnen unterscheiden, ob deren Handy-Signatur schon vorab von einer Behörde registriert worden ist. Ist dies der Fall, so kann die Handy-Signatur über die App Digitales Amt auf die ID Austria mit Vollfunktion aufgewertet werden. Wenn die behördliche Registrierung noch nicht erfolgt ist, kann lediglich ein Umstieg auf die Basisfunktionen der ID Austria vollzogen werden. Erst nach behördlicher Registrierung ist die Nutzung der Vollfunktion möglich.

Unterstützt von der ID Austria stehen unterschiedliche Anwendungen, wie zum Beispiel das digitale Behördenservice, das elektronische Postamt, die elektronische Unterschrift oder der Digitale Ausweis zur Verfügung.

Weitere Informationen können über die folgenden Seiten gefunden werden:

(letzter Abruf jeweils 2023-01-31)

- https://www.a-trust.at/de/produkte/Qualifizierte_Signaturservices/ID_Austria/

- https://www.bmi.gv.at/615/start.aspx

- https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/News/ID-Austria-Ueberblick-Interview.html

- https://www.usp.gv.at/Alle-Infos-zur-ID-Austria.html

Datenschutzgerechtes Identitätsmanagement bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) verschlüsselte bereichspezifische Personenkennzeichen (vbPK)

In Verfahren im Zusammenhang mit dem österreichischen E-Government werden von natürlichen Personen auf Grund des Datenschutzes keine einheitlichen Personenkennzeichen verwendet. Zum Einsatz kommen s.g. bereichsspezifische Personenkennzeichen. Konkret werden gemäß [3]

Bereichsspezifische Personenkennzeichen werden aus der Stammzahl der betroffenen natürlichen Person gebildet, wobei der jeweilige Verfahrensbereich, in welchem Daten zu der Person verarbeitet werden, entsprechend berücksichtigt wird.

Bei der Erstellung der bPK werden kryptographische Verfahren angewendet. Aus der bPK lässt sich die Stammzahl nicht ableiten und somit kein Rückschluss auf die Person ziehen.

Zuständig für das bereichsspezifische Personenkennzeichen ist das BMF; mit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2022, die mit 18. Juli 2022 in Kraft getreten ist, fallen die "Angelegenheiten des E-Governments" und somit auch die Aufgaben der Stammzahlenregisterbehörde in den Wirkungsbereich des BMF.

Als Aufgaben der Stammzahlenregisterbehörde können u.a. genannt werden:

- Führung der Stammzahlen und bereichsspezifischen Personenkennzeichen sowie entsprechender Register zur eindeutigen Identifikation von Personen und deren Vertretungsbefugnissen,

- Vergabe von Stammzahlen und bereichsspezifischen Personenkennzeichen (§ 10 Abs. 2 E-GovG),

- Führung der Ergänzungsregister (§ 6 Abs. 4 E-GovG),

- Festlegung und Publikation der mathematischen Verfahren zur Bildung der Stammzahlen und bPK (§ 6 Abs. 6 E-GovG und § 9 Abs. 3 E-GovG).

Als Rechtsgrundlage können genannt werden:

- E-Government-Gesetz (E-GovG)

- Stammzahlenregisterverordnung (StZRegV)

- Ergänzungsregisterverordnung (ERegV)

- Stammzahlenregisterbehördenverordnung 2009 (StZRegBehV)

Eine detaillierte Beschreibung von bereichsspezifischen Personenkennzeichne kann auf der Seite https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbehoerde/Bereichsspezifische-Personenkennzeichen-(bPK)/Beschreibung-von-bereichsspezifischen-Personenkennzeichen.html des Bundesministeriums für Finanzen gefunden werden.

Das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen kommt zum Einsatz, wenn in einem behördenübergreifenden Verfahren eine Übermittlung stattfindet. Auf der Seite https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbehoerde/Bereichsspezifische-Personenkennzeichen-(bPK)/Beschreibung-von-bereichsspezifischen-Personenkennzeichen.html ist dies wie folgt beschrieben:

„Benötigt eine Behörde zur Identifikation einer Person ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen aus einem anderen Verfahrensbereich, darf diese die Stammzahlenregisterbehörde berechnen. Die Stammzahlregisterbehörde übermittelt dieses bPK ausschließlich verschlüsselt an die anfragende Behörde. Das verschlüsselte bPK (vbPK) entschlüsseln und verarbeiten kann so nur jene Behörde, die für diesen Fremd-Verfahrensbereich zuständig ist, für den das bPK gebildet worden ist. Die Berechnung der verschlüsselten bPK muss so erfolgen, dass nicht auf die Person geschlossen werden kann. Die Verschlüsselung beruht auf dem RSA Verfahren mit einer Schlüssellänge von mindestens 1024 Bit.“ [4]

Weitere Informationen können über die folgenden Seiten gefunden werden:

(letzter Abruf jeweils 2023-01-31)

- https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbehoerde.html= Amtssignatur =

Behörden haben die Möglichkeit, genauso wie natürliche Personen, ein Dokument digital zu signieren. Im E-Government signiert eine natürliche Person z.B. ein Dokument mit der Handy-Signatur oder der ID Austria. Die digitale Unterschrift von Behörden wird Amtssignatur genannt.

Gemäß [5]

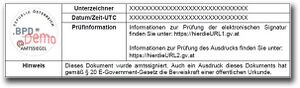

Abbildung 5‑1: Empfohlene Darstellung der Amtssignatur Hoheitsverwaltung (Muster) Foto: BKA

Die Amtssignatur, wie in Abbildung 5‑1 beispielhaft dargestellt, muss „über bestimmte Merkmale verfügen, mit denen die Sicherheit der Signatur oder des Siegels an sich und die Gültigkeit des Dokumentes bei einem Ausdruck auf Papier gewährleistet ist.“ [6]

Weitere Informationen können über die folgenden Seiten gefunden werden:

(letzter Abruf jeweils 2023-01-31)

- https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/ag-resi-leitfaden-amtssignatur

- https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/ag-resi-layout-amtssignatur

- https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/ag-resi-faq-bei-der-umsetzung-deramtssignatur= E-Health am Beispiel ELGA =

In diesem Unterkapitel wird auf den Themenbereich E-Health am Beispiel von ELGA eingegangen.

Der Begriff E-Health oder auch elektronischen Gesundheitsdienste bezeichnet gemäß [7]

Die elektronische Krankenversicherungskarte, Gesundheitsakte, Medikationsübersicht sowie die Telemedizin sind nur einige Anwendungen, die im Zusammenhang mit E-Health genannt werden können.

Bereits im Jahr 2005 wurde mit Einführung der elektronischen Krankenversicherungskarte (E-card) neben einer administrativen Vereinfachung der bargeldlosen Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitswesens auch eine wesentliche Voraussetzung für die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) geschaffen, die im Jahr 2012 eingeführt wurde.

Als aktuelles Ziel wird unter anderem die Weiterentwicklung des Bereiches E-Health auch in der Telemedizin gesehen.

Elektronische Krankenversicherungskarte (E-card)

Bevor auf die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) eingegangen wird, soll kurz die E-card vorgestellt werden. Die E-card ist die Schlüsselkarte („key-card“) der Patientin / des Patienten. Mit diesem „Schlüssel“ erhält die berechtigte Ärztin / der berechtigte Arzt Zugriff auf die Anspruchsdaten. Die Karte ist der Nachweis gegenüber dem Krankenversicherungsträger, dass die versicherte Person (bzw. Anspruchsberechtigte) in der Ordination anwesend war, um eine Behandlung in Anspruch zu nehmen. Auf der E-card befindet sich die Sozialversicherungs-Signatur, mit der zu allen Konsultationen (= E-card einlesen) ein Schlüssel erzeugt wird. Dieser stellt die elektronische Unterschrift der Patientin / des Patienten dar.

Für nähere Information zur E-card-Infrastruktur, unter anderem zur Ordinationskarte, zum GINA (Gesundheits-Informations-Netz-Adapter) sowie zum LAN-CCR (Kartenleser) sei auf die Seiten der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. - SVC (e-Card, 2016) verwiesen. Ebenfalls können auf diesen Seiten – neben der Information zur Infrastruktur – auch Information zu E-card Anwendungen [z.B. Arzneimittel-Bewilligungs-Service (ABS) oder Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAUM)] gefunden werden.

ELGA – Die Elektronische Gesundheitsakte

Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) stellt eine elektronische Vernetzung der ELGA-Gesundheitsdaten von Patienten, die verteilt im Gesundheitswesen entstehen, her. ELGA ist somit ein Informationssystem, das allen ELGA-Teilnehmern sowie den berechtigten ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern (GDA), z.B. Ärzten, Apotheken, Spitälern und Pflegeeinrichtungen, den orts- und zeitunabhängigen Zugang zu ELGA-Gesundheitsdaten ermöglicht. Mit ELGA werden künftig Spitäler und niedergelassene Vertragsärzte sowie Apotheken und Pflegeeinrichtungen, also die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, in Österreich flächendeckend vernetzt.

Das Recht von Patienten auf einen raschen und komfortablen Zugang zu ihren eigenen Gesundheitsdaten wird umgesetzt. Damit wird auch den Anforderungen aus Artikel 19 der Patientencharta[1] hinsichtlich des Rechts der Patienten auf Einsichtnahme in die über sie geführte Dokumentation der diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen Rechnung getragen.

Als Ziel von ELGA gilt, dass Patienten mit ELGA ihre eigenen Gesundheitsdaten einsehen und verwalten können – egal, wann und wo sie gerade sind. Zudem erhält die behandelnde Ärztin bzw. Arzt (oder ein anderer ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter während einer Behandlung bzw. Betreuung) rasch und unkompliziert Vorbefunde, Entlassungsberichte und die aktuelle Medikation der Patienten als unterstützende Entscheidungsgrundlage für weitere Diagnostik und Therapie. Somit vermag ELGA in der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Behandlung und Betreuung durch einen besseren Informationsfluss zu unterstützen, vor allem dann, wenn mehrere Gesundheitseinrichtungen oder Berufsgruppen entlang einer Behandlungskette zusammenarbeiten.

Betreffend den technischen Aufbau kann gesagt werden, dass das föderal organisierte Gesundheitssystem in Österreich eine verteilte ELGA mit zentralen Komponenten für Patienten- und Gesundheitsdiensteanbieter-Identifikation und Berechtigungssteuerung erfordert. Das Konzept von ELGA sieht vor, dass die Speicherung der ELGA- Daten (Befunde, Bilddaten) dezentral in jenen Organisationen, in denen sie entstehen, erfolgt. Verschiedene Organisationen können sich zusammenschließen und einen ELGA-Bereich bilden. Der Datenaustausch erfolgt somit organisationseinheitenübergreifend sowohl innerhalb eines ELGA-Bereiches (z.B. Spitalsverbund, Ärztenetzwerk) als auch zwischen mehreren ELGA-Bereichen. Eine Ausnahme stellt die ELGA-Anwendung E-Medikation dar, deren Daten zentral in Form eines „Arzneimittelkontos“ gespeichert werden sollen. Die IT-Architektur von ELGA setzt also auf ein verteiltes System, das sowohl auf zentralen (auf gemeinsame Nutzung ausgerichteten) als auch auf dezentralen Komponenten beruht. Die Kernkomponenten bestehen aus mehreren ELGA-XCA-Bereichen (Cross Community Access). Gemäß den IHE-Konzepten[2] definiert ein derartiger Bereich eine autonome Sicherheitszone, die durch ein eigenes XCA-Gateway erreichbar ist.

Sensible Daten werden typischerweise in ihren Ursprungsmedien innerhalb der ELGA-Bereiche (also beispielsweise in den Rechenzentren von Krankenhäusern) gespeichert, ohne dass eine zentralisierte Speicherung erforderlich ist. Die autonomen ELGA-Bereiche nehmen jedoch gemeinsam nutzbare Dienste in Anspruch, die auf zentral verarbeiteten, hochwertigen Masterdaten beruhen. Dazu gehört der „Zentrale Patientenindex“ ebenso wie der „Index der Gesundheitsdiensteanbieter“. Diese Dienste stellen verlässliche Quellen gemeinsam genutzter Information dar und werden vor allem für das Berechtigungssystem genützt.

E-Administration

Alle internen Verwaltungsablaufe einer Behörde werden als E-Administration bezeichnet. Die Verwaltungsvorgänge sollen möglichst schon von außen angestoßen und um medienbruchfrei arbeiten zu können, in digitaler Form erfasst werden. (Piesold, 2021, S. 83f) Beispielsweise kann mit der Anwendung E-Rechnung die elektronische Rechnungseinbringung an die öffentliche Verwaltung bzw. Unternehmen ausschließlich digital erfolgen. In Österreich ist die Rechnungslegung an die öffentliche Verwaltung des Bundes seit 01.01.2014 gesetzlich verpflichtend. Dabei muss die Rechnung vom Bund elektronisch weiterverarbeitet werden können und speziellen Anforderungen hinsichtlich Formats und Inhalt sowie Art der Einbringung entsprechen.

E-Rechnung bzw. E-Payment

Gemäß [8]

Details zu der E-Rechnung können über die Web-Seite https://www.erechnung.gv.at/erb/home abgerufen werden.

E-Zustellung

Gemäß (E-Zustellung, 2023) biete die elektronische Zustellung (eZustellung) die Möglichkeit, behördliche Schriftstücke elektronisch abzurufen. Wer sich für die elektronische Zustellung (eZustellung) registriert, ist für die Versender elektronisch adressierbar und die postalische Zusendung in Papierform entfällt. Ist die Nutzung der elektronischen Zustellung vom Versender der Zustellung noch nicht umgesetzt oder eignet sich die Zustellung nicht für den elektronischen Versand (z.B. Reisepass, Originaldokumente), erfolgt die Zustellung weiterhin postalisch.

Die zentrale Anzeige und Abholung von Zustellungen und Zusendungen erfolgt im angemeldeten Bereich von oesterreich.gv.at bzw. der App "Digitales Amt" in der Anwendung "Mein Postkorb". Das neue E-Government-Angebot "Mein Postkorb" vereinfacht die Registrierung zur elektronischen Zustellung und den Zugang zu den elektronischen Nachrichten. Mit der Registrierung können alle Nachrichten gesammelt an einem Ort eingesehen und abgeholt werden. Der Einstieg in Mein Postkorb ist für Bürgerinnen/Bürger im angemeldeten Bereich von oesterreich.gv.at bzw. der App Digitales Amt möglich.“

Details zu der E-Zustellung können über die Web-Seite https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/Elektronische-Zustellung0.html gefunden werden. Dort kann allgemeine Information zu

- Recht auf elektronischen Verkehr,

- Allgemeines zur Elektronischen Zustellung,

- Registrierung zur elektronischen Zustellung ("eZustellung"),

- Teilnehmerverzeichnis,

- Ablauf der Zustellung über Mein Postkorb sowie

- E-Mail Benachrichtigung

gefunden werden.

E-Demokratie

E-Demokratie wird als Ergänzung der repräsentativen Demokratie betrachtet und umfasst alle Möglichkeiten der gesamten politischen Willensbildung mittels Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie wird ermöglicht neue(re) und schnelle(re) Verfahren der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und der Abstimmung. [9] (Piesold, 2021, S. 81)

E-Demokratie beschreibt die Nutzung elektronischer Kommunikationsformen im demokratischen Prozess. Dabei wird der Bürger nicht wie in den anderen Bereichen des E-Government als Kunde der Verwaltung angesprochen, sondern in seiner Rolle als Souverän des Staates. [10]

E-Partizipation

Die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern aber auch Unternehmen an den politischen Abstimmungen Diskurs- und Entscheidungsfindungen (nicht an Wahlen) wird als E-Partizipation bezeichnet, wobei sich alle Betroffenen an gesellschaftlich relevanten Entscheidungsprozessen beratend beteiligen können. Die E-Partizipation ist damit eine Weiterentwicklung der klassischen Beteiligungsverfahren, um Betroffene noch stärker einzubinden. Die Entscheidungsfindung wird dadurch transparenter. Da aber auszugehen ist, dass die teilnehmende Bevölkerung Vorschläge entwickelt und einbringt, dient die E-Partizipation auch der Ideenfindung. (Piesold, 2021, S. 95f) Das partizipative Engagement der Betroffenen bietet durch die Schaffung eines intrinsischen Werts verschiedene politische und gesellschaftliche Vorteile und stärkt damit die Demokratie. [11]

<span style="color: rgb(53, 152, 219);" >''Welche politischen und gesellschaftlichen Vorteile bietet die E-Partizipation von Betroffenen. Welche intrinsischen Werte werden geschaffen und warum stärken die Vorteile die Demokratie?''</span>

E-Voting

In demokratischen Ländern ist die Wahl der grundlegende Mechanismus für die Bürgerinnen und Bürger, um ihre Regierung zu wählen und ihre Meinung zu äußern. Herkömmliche Wahlsysteme weisen viele Mängel auf. Daher wurden in den letzten Jahren viele Anstrengungen unternommen, um die traditionellen Wahlsysteme zu verbessern und die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Infolgedessen wurde eine breite Palette elektronischer Systeme (E-Voting-Systeme) vorgeschlagen [12] (Agate V., 2021).

Die Bemühungen zur Einführung von E-Voting sind herausfordernd und viele Länder zögern bei der Umsetzung. Die Einführung eines neuen Wahlsystems hat enorme soziale Auswirkungen, ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann zu radikalen Veränderungen führen. Selbst eine technisch einwandfreie Implementierung garantiert keine öffentliche Akzeptanz und kann immer noch zu Wahlbetrug oder Annullierung von Wahlen führen. [13]

Exkurs Grundlagen Wahlen

Politische Wahlen auf elektronischem Weg sind ohne Demokratie und ihre Beteiligungsformen nicht möglich. E-Demokratie und elektronische Wahlen brauchen immer eine Demokratie als Basis. Demokratie ist eine über Jahrhunderte gewachsene Gesellschaftsform, die sich als moderne Lebensweise mit einer politischen Ordnung definiert, die die politische Herrschaft begrenzt und das Volk als obersten Souverän definiert. Das Volk übt jedoch keine direkte Herrschaft aus, sondern wählt über gesetzliche Beteiligungsverfahren (z. B. Wahlen) die Herrschaft für einen bestimmten Zeitraum. Die vier Instrumente der Bürgerbeteiligung: Bürgerbefragungen, Bürgerinitiativen, Abstimmungen und Wahlen repräsentieren die unterschiedlichen Beteiligungsprozesse innerhalb einer Demokratie. In diesem Diskussionspapier beschränken wir uns auf das Instrument der Wahl, um anschließend technische und soziologische Aspekte zu beleuchten. (Brandt & Volkert, 2002)

Wahlen binden die Bürgerinnen und Bürger durch formalisierte Abstimmungen im Rahmen eines Wahlverfahrens direkt in den demokratischen Prozess ein, wobei freie Wahlen ein Alleinstellungsmerkmal demokratischer Herrschaft sind. [14]

"Die demokratische Methode ist jene Anordnung von Institutionen zur Herbeiführung politischer Entscheidungen, bei der einzelne Entscheidungsgewalt durch einen Konkurrenzkampf um die Stimmen des Volkes erlangen."

(Joseph Schumpeter 1883-1950, österreichischer Ökonom und Politiker)

Zur Infrastruktur einer Demokratie gehören vor allem regelmäßige, freie, geheime, allgemeine und gleiche Wahlen, die auf formalisierten Verfahren beruhen, geregelt durch Verfassungen, Wahlgesetze und Wahlordnungen. Diese Verfahren enthalten Hinweise zum Wahl- und Wahlrecht sowie Einzelheiten zum Wahlverfahren selbst. [15]

Historische Entwicklung in Österreich

Beginnend mit der Revolution 1848 und der Forderung nach einer Verfassung und einer gewählten Volksvertretung setzte sich zunächst eine indirekte Wahl durch, bei der Wähler die Abgeordneten des österreichischen Reichstags wählten. Kaiser Franz Joseph nutzte kein direktes Wahlrecht. 1861, dem Geburtsjahr des österreichischen Parlaments, entstand die Möglichkeit der Abstimmung mittels Kurienwahlrecht. [16]

1873 wurden erstmals Direktwahlen der Landtagsabgeordneten eingeführt und erst 1907 konnten mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts auf parlamentarischer Ebene alle erwachsenen Männer frei wählen, wobei das Kurienrecht abgeschafft wurde.

Mit der Revolution von 1918 und dem Inkrafttreten der Oktoberverfassung wurde Österreich eine demokratische Republik. Seitdem ist in der österreichischen Verfassung verankert:

„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihre Rechte gehen vom Volk aus.“

Diese Entwicklung gab der Demokratie die Möglichkeit, das Frauenwahlrecht einzuführen. Seitdem basiert das Wahlrecht auf dem Verhältniswahlrecht und auf dem allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren und ohne Unterschied des Geschlechts. [17]

Die bedeutendste Weiterentwicklung fand im Jahr 2007 statt, wonach die Wähler im Jahr 2008 erstmals die Möglichkeit hatten, per Briefwahl und mit einem Wahlalter von 16 Jahren an der Wahl teilzunehmen. Einerseits unterstützt die Briefwahl die rasant zunehmende Mobilität unserer Gesellschaft, andererseits erleichtert diese Wahlmethode behinderten, älteren oder kranken Menschen die Stimmabgabe. Die Briefwahl gibt den Wählern die Möglichkeit, den ihnen zur Verfügung gestellten Stimmzettel an einem Ort ihrer Wahl auszufüllen. Sie sind nicht verpflichtet, persönlich in ein Wahllokal zu gehen, sondern können vor dem eigentlichen Wahltag wählen. [18]

Weiterentwicklung zur Briefwahl

Die Briefwahl und deren Einführung kann als Grundlage für die Weiterentwicklung des Stimmrechts hin zu einer digitalen und zeitgemäßen Lösung dienen. Im Vergleich zu anderen Ländern wurde die Briefwahl in Österreich relativ spät eingeführt. So wurde in Deutschland 1956 das Briefwahlrecht verankert und in der Schweiz war der Briefversand 1991 möglich. Die Briefwahl zählt ebenso wie das neu diskutierte Wahlverfahren E-Voting zur Fernwahl.

Für eine erfolgreiche und innovative Transformation des Wahlrechts müssen die Grundvoraussetzungen überarbeitet werden, um die österreichische Wahlgeschichte mit der Einführung von E-Voting weiterzuentwickeln. Folgend werden die Hintergründe und Herausforderungen von E-Voting beschrieben.

Hintergrund und Herausforderungen von E-Voting

Erläuterung des Begriffs E-Voting und Abgrenzung zu anderen Abstimmungskanälen

Electronic Voting, kurz E-Voting, ist ein Wahlsystem, das elektronische Mittel in einem der Schritte eines Wahlzyklus einsetzt. Diese sollen eine unterstützende Absicht darstellen, die verschiedene Barrieren wie etwa die der räumlichen Distanz überbrückt.

Wie beim klassischen Voting wird grundsätzlich zwischen kontrollierten und unkontrollierten Umgebungen unterschieden. Kontrolliert bedeutet, dass der Wahlvorgang vor Ort, beispielsweise in einem Wahllokal, auf einem bereitgestellten elektronischen Gerät durchgeführt wird. Unkontrolliert hingegen ermöglicht ein ortsunabhängiges Wählen, beispielsweise von zu Hause aus. Die Identitätsprüfung wird nicht von einer staatlichen Stelle durchgeführt. [19]

Im Gegensatz zu der uns bekannten Wahl ist zu beachten, dass der Übertragungsweg in mehreren Zwischenschritten erfolgt. Wenn Sie den Stimmzettel normalerweise direkt in die dafür vorgesehene Wahlurne werfen, passieren beim E-Voting Abläufe wie Authentifizierung, Übermittlung, Datenspeicherung, Verifizierung usw., was eine Reihe von Sicherheitsherausforderungen an die Technologie selbst stellt.

Voraussetzungen für E-Voting

Neben hohen Initialkosten, die mit Softwareentwicklung, Hardwarebeschaffung, Implementierung und Sicherstellung der Funktionalität einhergehen, bestehen strenge Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Genauigkeit, Integrität, Geschwindigkeit, Datenschutz, Nachweisbarkeit und Zugänglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wird auch davon ausgegangen, dass alle Wähler bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen müssen, die staatlich nur schwer zu bewältigen sind. So ist zum Beispiel eine stabile Internetverbindung notwendig. Dazu kommt noch die passende Hardware in Form eines Computers. Letztlich muss diese auch von jedem (z. B. älteren Menschen) individuell bedienbar sein, um den Aspekt der Anonymität zu wahren. [20]

Probleme bei E-Voting

Ein E-Voting-System muss eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die von staatlichen Stellen festgelegt wurden, und diese auch in Bezug auf Sicherheit, Genauigkeit, Datenschutz, Überprüfbarkeit, Zugänglichkeit und Umweltverträglichkeit erfolgreich erfüllen können. Eine der Hauptfragen wäre beispielsweise, ob das Softwarepaket selbst sogenannte Open Source ist, also mit öffentlichem und damit verwundbarem Quellcode, oder ein staatlich kontrolliertes Paket, das von einem privaten Unternehmen entwickelt und damit von jeglicher Transparenz ausgeschlossen ist.

Darüber hinaus gibt es aufgrund der fehlenden Identitätsprüfung keine Garantie dafür, dass jede Person tatsächlich ihre Wahl trifft. Beispielsweise ist es möglich, Ihre Stimme zu verkaufen. Zudem ist es schwierig zu beurteilen, ob benachteiligte Personen, die von einem Vertreter (Familienangehörigen) vertreten werden, der die Wahl durchführt, tatsächlich für ihren Wunschkandidaten stimmen oder ob die Abstimmung doch beeinflusst wurde.

Implementierungstestprojekte und Bedenken

Das Thema E-Voting kursiert seit vielen Jahren in den europäischen Parlamenten. Viele Länder sind bereits über die Debattenphase hinausgegangen und haben Pilotprojekte gestartet, die mit unterschiedlichen Ergebnissen endeten. Norwegen zum Beispiel hat sich dagegen entschieden, nachdem die Öffentlichkeit befürchtet hatte, dass demokratische Prinzipien untergraben würden, und befürchtete, dass ihre Wahlpräferenzen öffentlich gemacht würden. Obwohl das norwegische Staatsorgan weitere Versuche unternahm, kapitulierte es aufgrund der sinkenden Wahlbeteiligung und beschloss daher, weitere finanzielle Mittel zu streichen. Einerseits sind sich die Bevölkerung der Vorteile bewusst und begrüßen sie, aber die Angst überwog einfach.

Einen anderen Ausgang nahm das Ganze für Estland, wo E-Voting zum Standard erklärt wurde, was das Land als Vorreiter bei der Fernabstimmung erscheinen lässt. Allerdings scheint den Regierungen die Zeit davonzulaufen. Während sie früher an den horrenden Kosten scheiterte, ist die Sorge der breiten Öffentlichkeit um die Sicherheit, die seit der von Edward Snowden aufgedeckten NSA-Affäre als letztes Hindernis gilt. Immer mehr Menschen sind sich des Wertes ihrer Daten bewusst und generell misstrauischer geworden – nicht nur gegenüber der Technik, sondern eher gegenüber dem Staatsapparat. [21]

Ausgewählte Fallstudien von E-Voting

In diesem Kapitel stellen wir drei Fallstudien vor, in denen die elektronische Stimmabgabe versucht oder bereits implementiert wurde.

Fallbeispiel 1: E-Voting in Bulgarien

Die Einführung von E-Voting ist eine seit langem laufende Initiative in Bulgarien mit verschiedenen Projekten unter der Leitung der Regierung und der zentralen Wahlkommission. Die erste experimentelle Testabstimmung fand in Bulgarien bei den Präsidentschaftswahlen 2016 statt, wobei elektronische Direktaufzeichnungsgeräte (DRE) für die Stimmabgabe in 500 Wahllokalen verwendet wurden. 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der Central Election Commission (CEC) das Projekt „Entwicklung und Implementierung eines elektronischen Fernabstimmungssystems“ gestartet. Bis Ende 2017 hatte die CEC drei Simulationen der elektronischen Fernabstimmung durchgeführt, bei denen Stimmen für fiktive Parteien, Koalitionen und Kandidaten abgegeben wurden. Die Bemühungen an diesem Projekt dauern noch an, die ersten I-Voting-Pilottests wurden 2019 durchgeführt.

Die wichtigsten in den Medien verbreiteten Punkte zur Unterstützung solcher Bemühungen sind die Bekämpfung der Korruption und die Steigerung des Wahlumsatzes, insbesondere bei im Ausland lebenden Bürgern. Beide Themen waren Gegenstand vieler Kontroversen. In Bezug auf Korruption besteht eine der Hauptsorgen darin, dass ein Verstoß gegen die Cybersicherheit die elektronische Stimmabgabe gefährden und es sogar einfacher machen könnte, Abstimmungen in größerem Umfang zu manipulieren. Generell herrscht auch ein hohes Misstrauen gegenüber der Regierung, was sich auch in einer anhaltend niedrigen Wahlbeteiligung von rund 50 % in den letzten 8 Jahren bemerkbar gemacht hat (KEK, 2021. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Österreich bei 73 %. [22]

Ein weiterer Punkt mit vielen gesellschaftlichen Fraktionen ist das Thema, die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger im Ausland zu erhöhen, ihre Stimme abzugeben und die Wahlbeteiligung unter ihnen zu erhöhen. Wie der Präsident Radev 2017 betonte: „Vielen Bulgaren im Ausland wird die Möglichkeit genommen, abzustimmen, also müssen wir hart für die elektronische Fernabstimmung arbeiten.“. (IPED, 2017) Um den Kontext dieses Problems und die Bedeutung besser zu verstehen Bei solchen Aussagen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gesamtbevölkerung Bulgariens etwa 7 Mio. beträgt. Es gibt keine offiziellen Statistiken darüber, wie viele Menschen im Ausland leben, aber einige Quellen geben an, dass diese Zahl bei etwa 1,3 Millionen liegt. (Angelov, 2019)

Das bedeutet, dass 20 % der Wähler nicht im Land leben, aber viele lehnen die Idee ab, Anstrengungen zu investieren, um Bürgern zu helfen, die ihr Heimatland verlassen, und warum sollten „sie“ Entscheidungen treffen, die die lebenden Menschen direkt betreffen in Bulgarien.

Seit den Wahlen im Jahr 2021 ist es obligatorisch, mit DRE-Geräten abzustimmen, mit wenigen Ausnahmen, wie Wahllokalen mit weniger als 300 Wählern, Wahllokalen in medizinischen Einrichtungen, Altenheimen und anderen spezialisierten Einrichtungen (CEC, 2021). In diesem Jahr gab es rekordniedrige Wahlbeteiligungsquoten von 32 % und 42 %. Viele Bedenken, insbesondere unter der älteren Bevölkerung, wurden geäußert, weil sie sich unwohl fühlen, wenn sie mit den Maschinen abstimmen. Alle pädagogischen Tutorials wurden online zur Verfügung gestellt, aber nicht über traditionellere Kanäle wie nationale Fernsehsender kommuniziert. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die COVID-19-Pandemie aufgrund von Sicherheitsbedenken auch die Wahlbeteiligung in der Bevölkerung beeinträchtigt hat. Traditionell ist die Wahlbeteiligung unter der älteren Bevölkerung am höchsten, und etwa 21 % der Bulgaren sind 65 Jahre oder älter. [23]

Fallbeispiel 2: I-Voting Estland

Estland ist das einzige Land der Welt, das Online-Wahlen für sein nationales Parlament (den Riigikogu), für die lokalen Regierungsräte und für das Parlament der Europäischen Union durchführt. Die ersten Schritte in Richtung E-Voting begannen 2002 mit der Verabschiedung der Gesetzgebung zur Verwendung einer technologischen Lösung, und 2004 wurde die E-Voting-Software als Ergebnis der öffentlichen Auftragsvergabe angeschafft (Kalvet, 2009). Estland leistete 2005 Pionierarbeit bei der Online-Wahl und ist heute zu einer Standardreferenz für Internet-Wahlen geworden. Bei den Parlamentswahlen 2011 machten die abgegebenen Stimmen über 24 % aus (NID, 2022) und etwa 46,7 % der Esten nutzen I-Voting (e-Estonia, 2022).

Die Wähler können einige Tage vor dem Wahltag von jedem Ort aus online mit ihrem estnischen Personalausweis ihre Stimme abgeben. Dieser Zeitraum bietet genügend Zeit, um die Liste derjenigen, die bereits elektronisch abgestimmt haben, zu erstellen, um doppelte oder mehrfache Stimmabgaben zu vermeiden. In dieser Zeit können die Wähler mehrere Stimmzettel abgeben, es gilt aber immer der letzte. Esten können ihre endgültige Stimme auch am Wahltag erneut mit einem Papierballett abgeben, und ihre Online-Stimme wird dann verworfen. (Kalvet, 2009)

Die Hauptziele für die Einführung von Online-Wahlen in Estland bestanden darin, die Wahlbeteiligung zu erhöhen, jüngere Wähler anzuziehen, die vorhandene Infrastruktur besser zu nutzen und das Image eines führenden E-Landes aufrechtzuerhalten. (Kalvet, 2009) Basierend auf diesen Kriterien wurde das I-Voting in Estland trotz aller Sicherheitsmängel des verwendeten Systems allgemein als Erfolg angesehen, und das vielleicht zu Recht. [24]

Fallbeispiel Österreichische HochschülerInnenschaften ÖH

2009 gab es erstmals bei den ÖH-Wahlen in Österreich die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe. Die Wahl, die zwischen dem 18. und 22. Mai 2009 stattfand, wurde mittels Identifikation mit der Bürgerkarte durchgeführt. Voraussetzung für die Identifizierung und damit für die Stimmabgabe ist ein spezielles Lesegerät und ein zugehöriger PIN-Code. Die Teilnahme an diesem E-Voting-Projekt des Bundesrechenzentrums (BRZ) ermöglichte die sichere und anonyme Auszählung der Stimmen über einen Hochsicherheitsserver.

Nach einer Testphase des Projekts konnten Verbesserungen eingearbeitet und das Wahlsystem vor der eigentlichen Wahl verbessert werden. Darüber hinaus wurde von dieser Testphase eine höhere Akzeptanz bei den Wählern erwartet. Im anschließenden Wahlverfahren entschieden sich 2.161 Wahlberechtigte für eine Online-Abstimmung. Dies entsprach 4 Prozent aller abgegebenen Stimmen der wahlberechtigten Studierenden.

Da laut österreichischer Verfassung „allgemein, frei, gleich, persönlich, unmittelbar und geheim“ gewählt werden muss, wurde das Wahlverfahren der ÖH-Wahl angefochten und am 13. Dezember 2011 vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig aufgehoben. Obwohl der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, dass das Prinzip der persönlichen Wahl und das Prinzip der geheimen Wahl eingehalten wurden, konnten Fehler und Manipulationen in der Software nicht ausgeschlossen werden und die Teilnahme am E-Voting erfordert besonderes technisches Know-how, das für die Mehrheit der Wähler erforderlich ist kann nicht angenommen werden.

Vor allem die Aspekte der anonymen Stimmabgabe mit eindeutiger Identifikation der Wähler und die Manipulation von Stimmen stellen Herausforderungen an ein E-Voting-System dar. [25]

Ethische Fragen und Rahmenbedingungen für E-Voting

Im Laufe der Geschichte hat die Demokratie viele Veränderungen erfahren. Sie hat sich von der persönlichen Interaktion über regionale Governance zu transnationalen Gesellschaften entwickelt. Heutzutage stellen die sich entwickelnden Technologien und insbesondere das E-Voting das Konzept der staatlichen Souveränität und die Notwendigkeit der Repräsentation in Frage. [26]

Wie Beckers (2015) feststellt, geht es bei der elektronischen Stimmabgabe „nicht nur darum, „das Gleiche zu tun, sondern schneller und effizienter“. Sie berührt die Erfahrung des Wählens grundlegend und damit das Herz unserer Demokratie“ (Beckers, 2015, S.2). Während es verlockend ist, Technologien als moralisch neutral zu betrachten, ist die Realität, dass Technologien das Leben und die Gesellschaft der Menschen tiefgreifend verändern können. Daher ist es wichtig, dieses Thema auch durch die ethische Linse zu betrachten, um seine sozialen Auswirkungen besser einschätzen zu können. In der folgenden Diskussion werden die drei unterschiedlichen Ansätze in der normativen Ethik verwendet - Utilitarismus, Deontologie und Tugendethik.

Utilitarismus wird oft mit dem Satz „das größte Gut für die größte Zahl“ in Verbindung gebracht. Ihr Kernprinzip ist, dass die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Handlung allein von ihrer Auswirkung auf das allgemeine Wohlbefinden abhängt. Utilitarismus steht im Zusammenhang mit Frauenrechtsbewegungen, dem Status von Tieren und Verteilungsgerechtigkeit (Eggleston, 2012). Im Zusammenhang mit den Fallstudien von Bulgarien und Estland behaupteten beide Länder, dass die elektronische Stimmabgabe die Wahlbeteiligung erhöhen werde. Studien unterstützen diese Behauptung jedoch nicht. Es kann argumentiert werden, dass im Falle Estlands die Einführung der Internetwahl eine Schwachstelle für die elektronischen Systeme schafft und die Integrität der gesamten Abstimmung gefährdet. Im Falle Bulgariens ist es noch komplizierter – ungefähr so viele Menschen leben im Ausland wie ältere Menschen im Land leben. Die Einführung von DRE-Maschinen ist ein Sprungbrett in Richtung Internet-Wahlen, was wohl denjenigen zugutekommen wird, die im Ausland leben. Die obligatorische Einführung von E-Voting hat sich jedoch aufgrund mangelnder Kenntnisse und mangelnden Vertrauens in die Technologie für die älteren Wähler eindeutig nachteilig ausgewirkt. Das strittige Thema ist also, wer entscheidet, welcher Gruppe zugutekommt, wenn sie ungefähr gleich groß sind. Aus diesem Grund wird E-Voting in den meisten Ländern als zusätzlicher Kanal genutzt, ersetzt aber nicht das traditionelle Pen-and-Paper-Voting-Verfahren, um alle sozialen Gruppen stärker einzubeziehen (Petitpas., 2021).

Im Gegensatz zum Utilitarismus, der sich auf die Folgen einer Handlung konzentriert, konzentriert sich die Deontologie auf die Moral der Handlung selbst oder der Person, die die Handlung ausführt. In diesem Ansatz ist eine falsche Handlung unmoralisch, egal wie viele Menschen davon profitieren. (Khan, 2017) In der Deontologie sollte es im Allgemeinen eine Regel geben, die dann zu einem universellen Gesetz wird, z. Anderen zu schaden ist falsch. Ebenso sind Standards auch für den Abstimmungsprozess selbst wichtig. Universelle Regeln für die Stimmabgabe könnten Integrität sein – die Stimmabgabe muss unveränderlich sein; Wahlberechtigung - der Wähler muss wahlberechtigt sein; Anonymität – die Stimme sollte nicht zum Stimmengeber zurückverfolgt werden können; und so weiter. (Kamran, 2021) Im Fall von Estland und der Online-Wahl wird unter anderem kritisiert, dass die I-Wahl in einer unkontrollierten Umgebung erfolgt und daher keine Möglichkeit besteht, sicherzustellen, dass die Menschen frei gewählt haben (Integrität der Abstimmung). Ein anderes Beispiel ist ein Kind, das seinen Eltern über die Schulter schaut und später mit seinem Elternausweis zu Hause abstimmt (Wahlberechtigung). Cyberangriffe und Malware können zum Diebstahl der Wählerinformationen (Anonymität der Stimme) oder zu Denial-of-Service-Angriffen (Verfügbarkeit des Wahlsystems) führen. Aus dieser Sicht kann E-Voting als unethisch angesehen werden. Das hat der Anwendungsfall der österreichischen ÖH-Wahl deutlich gemacht. In einer anderen Argumentationslinie, inwieweit Prozesse standardisiert werden sollten und wer diese Entscheidungen treffen sollte. Um auf den Anwendungsfall Bulgarien Bezug zu nehmen: Ist es ethisch vertretbar, die Papierwahl abzuschaffen und ausschließlich DRE-Wahlgeräte zu verwenden, obwohl sie nicht für die Bedürfnisse älterer Menschen geeignet sind und das Vertrauen der Bevölkerung fehlt? Ist es im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie außerdem ethisch vertretbar, dass Länder sich weigern, Online-Wahlen anzubieten und die Bürger einem womöglich tödlichen Virus aussetzen, damit sie ihre Stimme abgeben können?

Tugendethik ist ein Ansatz, der die Tugenden oder den moralischen Charakter von Handlungen oder Regeln betont. Anders ausgedrückt, im Fall der Hilfe für eine andere Person konzentriert sich der Utilitarismus auf die Konsequenz der Hilfshandlung und darauf, dass diese einer anderen Person zugute kommt. Die Deontologie wird die Handlung, einer anderen Person zu helfen, als richtig hervorheben, weil es richtig ist, anderen zu helfen. Die Tugendethik wird hervorheben, dass es wohltätig oder wohltätig ist, anderen zu helfen, und daher ethisch richtig ist. (Hursthouse, 1999) Im Zusammenhang mit der Stimmabgabe kann eine Tugendethik besagen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleiche Möglichkeit zur Stimmabgabe haben müssen. In diesem Fall kann vorgeschlagen werden, dass die Online-Abstimmung mehr Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Stimme abzugeben. Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder Krankenhausaufenthalten oder solche, die aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Stimme physisch abzugeben. In Indien sind Wahlmaschinen ein wichtiges Instrument, um einen größeren Teil der Bevölkerung einzubeziehen. In Indien werden über 23 offizielle Sprachen gesprochen, die Verwendung elektronischer Wahlgeräte ermöglicht es den Wählern, die Sprache zu wählen, die sie bevorzugen und am besten verstehen. Darüber hinaus gibt es einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, der keine formelle Bildung erhalten hat und daher weder lesen noch schreiben kann. Einige elektronische Maschinen bieten die Möglichkeit, Bilder der Kandidaten oder Symbole anzuzeigen, damit der Wähler den Kandidaten, den er wählen möchte, erkennen kann. [27]

Das ethische Dilemma liegt darin, dass es zu diesem Thema viele Aspekte und Sichtweisen gibt, die sich oft widersprechen. Auch dies unterstreicht die gesellschaftliche und politische Bedeutung von E-Voting-Systemen und deren Komplexität.

Vor- und Nachteile von E-Voting

Als Ergebnis werden die Vor- und Nachteile von E-Voting tabellarisch dargestellt und gegenübergestellt.

Vorteile

- Menschen mit Behinderung

- Vermeidung von Zählfehlern

- Fernabstimmung

- Automatische Zählung

- Leben im Ausland

- Niedrige Kosten

- Verschlüsselte Stimmabgabe

- Umweltfreundlich (Papier)

- Sicherheit bei Doppelabstimmung

- Verringert die Anfahrtswege

Nachteile

- Unkontrollierte Umgebung

- Cyberangriffe

- Malware-Infrastruktur

- Komplikationen für ältere Menschen oder Behinderte

- Die Anschaffungskosten für Software können hoch sein

- Stabile Internetverbindungen sind zwingend erforderlich

- hoher Datenverkehr

- Identifikation ist nicht garantiert (kann verkauft werden)

- Keine Überprüfung des Stimmeneingangs

- Überprüfungsprobleme

Conclusio

In Anbetracht der Tatsache, dass Wähler aus dem Ausland eindeutig eine Gruppe sind, die für diejenigen Länder, die die Einführung von E-Voting in Betracht ziehen, besonders berücksichtigt werden sollten, verbietet das zunehmende Bewusstsein für Datensicherheit und Sensibilität in der Öffentlichkeit weitere Initiativen aufgrund von Betrugsängsten.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Länder die Notwendigkeit sehen, E-Voting für ihre externen Wähler einzuführen, aber aufgrund des erforderlichen technischen und insbesondere budgetären Aufwands nicht die gleiche Dringlichkeit für die Einführung von E-Voting für die internen Wähler sehen. Dennoch bleiben E-Voter in der Regel treu, sobald sie mit der Stimmabgabe über das Internet in Berührung kommen.

Ausblick für E-Voting

Durch den Einsatz von E-Voting sollen die Bürgerinnen und Bürger stärker in den Wahlprozess eingebunden werden und sich aktiv daran beteiligen. E-Voting ermöglicht den Wählern, geografisch unabhängig zu sein, was zu einer einfachen Handhabung und einer erhöhten Wahlbeteiligung führt. Eine erfolgreiche Umsetzung von E-Voting in Österreich sowohl durch die positive Einstellung der Wähler, als auch durch die zahlreichen Möglichkeiten seitens der Technik, ist immer auch abhängig von einer Änderung der Wahlrechtsgrundsätze.

Obwohl sich derzeit keine Interessensvertretung in Österreich im Detail mit E-Voting beschäftigt, wäre es ratsam, sich für die Entwicklung dieses Themas darauf zu fokussieren. Dabei könne sich die österreichische Regierung an den positiven Erfahrungen Estlands orientieren. Mit Hilfe von Experten(gruppen) konnte die Weiterentwicklung der Technologie und damit die Umsetzung des österreichischen Wahlgesetzes in den Fokus gerückt werden.

E-Justice

Unter dem Begriff E-Justice können die elektronisch abgewickelten Abläufe des Gerichtswesens verstanden werden. Primär zählen dazu der elektronische Rechtsverkehr, zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden auf der einen Seite sowie Unternehmen, Bürgern sowie Parteivertreterinnen auf der anderen Seite. Der Begriff elektronsicher Rechtsverkehr wird EVR abgekürzt.

Auf der Seite „Alle digitalen Services“ des Bundesministeriums für Justiz [1] werden die angebotenen Services aus dem Bereich E-Justice dargestellt. Dazu zählen unter anderem „Meine Verfahren“, über welche Verfahrensstandinformationen, Akteinsicht sowie Eingaben zu laufenden Verfahren vollzogen werden können. Ebenfalls sind über dieses Portal Abfragen des Grundbuches sowie des Firmenbuches möglich.

Das Europäischen Justizportal, welches über die Webseite https://e-justice.europa.eu/ aufrufbar ist und in 23 Sprachen zur Verfügung steht, dient als zentrale elektronische Anlaufstelle für den Justizbereich, enthält Informationen über die verschiedenen Justizsysteme und soll den Zugang zum Recht in der EU erleichtern. So können neben unzähligen Formularen Informationen zu den Grundrechten in der Europäischen Union und über grenzüberschreitende Videokonferenzdienste, welche Justizbehörden die Möglichkeit bieten, schnell und effizient miteinander zu kommunizieren, gefunden werden.

Weitere Informationen können über die folgenden Seiten gefunden werden:

(letzter Abruf jeweils 2023-01-31)

- https://e-justice.europa.eu/431/DE/about_the_network?AUSTRIA&member=1

- https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Der Digitale Ausweis

Mit der App eAusweis besteht die Möglichkeit, seinen Führerschein digital im Smartphone abzulegen. Nachdem der Führerschein in der App erfasst worden ist, kann dieser über die App mit anderen Personen bzw. im Zuge einer Verkehrskontrolle vorgelegt werden.

Voraussetzung ist die ID Austria sowie ein Scheckkartenführerschein.

Aktiviert werden kann die App über die App Digitales Amt.

Im Zuge einer Verkehrskontrolle kann über die App eAusweis ein QR-Code generiert werden. Für die Generierung des QR-Codes ist keine Internetverbindung erforderlich. Das Gegenüber, also die Polizistin oder der Polizist, kann über den QR-Code die Daten im Führerscheinregister abrufen.

Weitere Informationen können über die folgenden Seiten gefunden werden:

(letzter Abruf jeweils 2023-01-31)

- https://www.oesterreich.gv.at/eausweise.html

Künstliche Intelligenz und E-Government | Innovation, Perspektiven und Ausblick

Über die Webseite „Anwendungsgebiete für Künstliche Intelligenz im österreichischen E-Government“ (KI im österreichischen E-Gov, 2023) kann das Dokument „Anwendungsgebiete für Künstliche Intelligenz im österreichischen E-Government“ heruntergeladen werden.

Gemäß (KI im österreichischen E-Gov, 2023) besteht derzeit „in Österreich beim zur Verfügung stellen von E-Government-Diensten meist auf Seiten der Behörden die Notwendigkeit, personelle Ressourcen einzusetzen. Künstliche Intelligenz (KI) und die damit zusammenhängenden Konzepte wie maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke, Data Mining oder Mustererkennung können dabei helfen, E-Government-Services zu automatisieren und damit den Zeitaufwand und die Kosten zu reduzieren, während die Zufriedenheit der Bürger*innen erhöht wird.“

In dem zuvor referenzierten Dokument zunächst einen Überblick über die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gegeben, „bevor eruiert wird, wie Künstliche Intelligenz im österreichischen E-Government eingesetzt werden kann. Hierzu wird zunächst der aktuelle Stand der Technik in Österreich angeführt und beschrieben, welche KI-basierten Dienste es in Österreich bereits gibt und wie die österreichische KI-Strategie aussieht bzw. welche europäischen Vorgaben es in diesem Bereich gibt. Anschließend wird evaluiert, inwieweit der Einsatz von KI im österreichischen E-Government möglich und zweckmäßig ist. Dazu werden auch, wo angemessen, aktuelle Forschungsarbeiten und Publikationen zur Umsetzung von E-Government-Diensten mit Hilfe von KI betrachtet.“ [28]

[1] Siehe „Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte (Patientencharta)“ (https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_01268/index.shtml)

[2] IHE | Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) … is an initiative by healthcare professionals and industry to improve the way computer systems in healthcare share information. IHE promotes the coordinated use of established standards such as DICOM and HL7 to address specific clinical needs in support of optimal patient care. Systems developed in accordance with IHE communicate with one another better, are easier to implement, and enable care providers to use information more effectively. (https://www.ihe.net)

References

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021). (Piesold, 2021, S. 178)

- ↑ RTR, eIDAS-Verordnung. Von eIDAS-Verordnung: https://www.rtr.at/TKP/was_wir_tun/vertrauensdienste/recht/eidas-verordnung/eIDASVO.de.html abgerufen, (2023). (RTR, 2023)

- ↑ BMF | bPK, Bereichsspezifische Personenkennzeichen. Von Bereichsspezifische Personenkennzeichen: https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbehoerde/Bereichsspezifische-Personenkennzeichen-(bPK)/Beschreibung-von-bereichsspezifischen-Personenkennzeichen.html abgerufen, (2023). (BMF | bPK, 2023) „zur Identifikation von Personen im Rahmen eines E-Government-Prozesses bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) verwendet. Die Stammzahlenbehörde erstellt und verwaltet bPK für die Datenverarbeitungen durch Behörden und öffentliche Verantwortlichen.“

- ↑ BMF | bPK, Bereichsspezifische Personenkennzeichen. Von Bereichsspezifische Personenkennzeichen: https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-organisation/Stammzahlenregisterbehoerde/Bereichsspezifische-Personenkennzeichen-(bPK)/Beschreibung-von-bereichsspezifischen-Personenkennzeichen.html abgerufen, (2023). (BMF | bPK, 2023)

- ↑ BMF, BMF - Amtssignatur. Von BMF - Amtssignatur: https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Verwaltung/Was-bedeutet-digitale-Verwaltung-/E-Government-Bausteine-und-Services/Amtssignatur.html abgerufen, (2023). (BMF, 2023) ist „die Amtssignatur ist eine fortgeschrittene elektronische Signatur oder ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel im Sinne der eIDAS-VO. … Bringt eine Behörde die Amtssignatur auf Bescheide und andere Erledigungen auf, macht sie damit kenntlich, dass es sich um ein Behördenschriftstück handelt. Anhand der Amtssignatur ist erkennbar, von welcher Behörde das Dokument stammt und gewährleistet die Prüfbarkeit des Dokuments.“ (BMF, 2023)

- ↑ BMF | Amtssignatur, Amtssignatur. Von Amtssignatur: https://www.bmf.gv.at/themen/digitalisierung/Verwaltung/Was-bedeutet-digitale-Verwaltung-/E-Government-Bausteine-und-Services/Amtssignatur.html abgerufen, (2023). (BMF | Amtssignatur, 2023)

- ↑ Sozialministerium | eHealth, eHealth. Von eHealth: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth.html abgerufen, (2023). (Sozialministerium | eHealth, 2023) „den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in gesundheitsbezogenen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen“.

- ↑ eRechnung.gv.at, eRechnung. Von eRechnung: https://www.erechnung.gv.at/erb/de_AT/intro abgerufen, (2023). (eRechnung.gv.at, 2023) ist e-Rechnung.gv.at „ein Datenübertragungsverfahren für die Einbringung elektronischer strukturierter Rechnungen (e-Rechnungen) an die öffentliche Verwaltung bzw. Unternehmen. E-Rechnungen können elektronisch über das Unternehmensservice Portal (USP) oder über die Peppol-Transport-Infrastruktur eingebracht werden, wodurch der Prozess der Rechnungsbearbeitung sowohl bei den Rechnungsstellern als auch bei den Rechnungsempfängern optimiert wird.“

- ↑ Piesold, Kommunales E-Government - Grundlagen und Bausteine zur Digitalisierung von Verwaltung. Berlin: Springer Gabler., (2021).

- ↑ Buchsbaum, Rechtliche Herausforderungen der E-Democracy. Wien., (2007). (Buchsbaum, 2007)

- ↑ Wirtz, E-Government: Strategie - Organisation - Technologie. Berlin: Springer Gabler., (2022). (Wirtz, 2022, S. 94)

- ↑ Agate V., SecureBallot: A secure open source e-Voting system. Journal of Network and Computer Applications., (2021).

- ↑ Kalvet, Management of Technology: The case of e-Voting in Estonia. 2009 International Conference on Computer Technology and Development, 512-515., (2009). (Kalvet, 2009)

- ↑ Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem: Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteme. Opladen., (2009). (Nohlen, 2009)

- ↑ Bieber, In Elektronische oder interaktive Demokratie?, (2002). (Bieber, 2002)

- ↑ Holzinger, Verfassung kompakt: Meine Grundrechte und mein Rechtsschutz. Wegweiser durch die österreichische Verfassung. Wien., (2013). (Holzinger & Kommenda, 2013)

- ↑ Leszczawski-Schwerk, Die umkämpften Tore zur Gleichberechtigung. Münster., (2011). (Leszczawski-Schwerk, 2011)

- ↑ Holzinger, Verfassung kompakt: Meine Grundrechte und mein Rechtsschutz. Wegweiser durch die österreichische Verfassung. Wien., (2013). (Holzinger & Kommenda, 2013)

- ↑ Caarls, Key steps in the implementation of e-enabled elections. E-voting handbook., (2010). (Caarls, 2010)

- ↑ Binder, ACEproject., (2014). (Binder, 2014)

- ↑ BBC, Von https://www.bbc.com/news/technology-28055678 abgerufen, (2014). (BBC, 2014)

- ↑ IFES, International Foundation for Electoral Systems. Republic of Austria, ElectionGuide, Available at: https://www.electionguide.org/countries/id/15/ ., (2022). (IFES, 2022)

- ↑ NIS, National Institute for Statistic. Available at: https://nsi.bg/bg., (2022). (NIS, 2022)

- ↑ Toots M., Success in eVoting – Success in eDemocracy? The Estonian Paradox. International Conference on Electronic ParticipationInternational Conference on Electronic Participation, 55-66., (2016). (Toots M., 2016) Viele Studien argumentieren jedoch, dass die Einführung des I-Voting die Wahlbeteiligung nicht erhöht. (Kalvet, 2009) Während die estnische Regierung die oben genannten Statistiken verwendet, um die immense Zunahme der I-Voting-Aktivität zu kommunizieren, macht sie nicht klar, ob die Wahlbeteiligung insgesamt oder bei der jüngeren Bevölkerung aufgrund von I-Voting gestiegen ist. Daher muss man sich fragen, zu welchem Zweck die Online-Abstimmung der Öffentlichkeit zugutekommt.

- ↑ Krimmer, Wien., (2009). (Krimmer & Botz, 2009)

- ↑ Toots M., Success in eVoting – Success in eDemocracy? The Estonian Paradox. International Conference on Electronic ParticipationInternational Conference on Electronic Participation, 55-66., (2016). (Toots M., 2016)

- ↑ Agate V., SecureBallot: A secure open source e-Voting system. Journal of Network and Computer Applications., (2021). (Agate V., 2021)

- ↑ Danczul, Anwendungsgebiete für Künstliche Intelligenz im österreichischen E-Government. Graz: Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria., (2022). (Danczul, 2022)