Internationale IT-Projekte und Projektcontrolling - Einführung und Abgrenzung

Einleitung_

„In Globalization 1.0, which began around 1492, the world went from size large to size medium. In Globalization 2.0, the era that introduced us to multinational companies, it went from size medium to size small. And then around 2000 came Globalization 3.0, in which the world went from being small to tiny.“

Thomas Friedman, Korrespondent und Kommentator der New York Times [1]

Die Welt ist zusammengerückt. Wirtschaft und Gesellschaft sind globalisierter als je zuvor. Speziell in der IT-Branche.

Neue Märkte, neue Partner, neues Wissen, neue Möglichkeiten finden sich schon lange nicht mehr im Heimat-Land oder im Heimat-Markt

Die Konkurrenz mit ihren Produkten und Dienstleistungen sind oft nur einen Mausklick entfernt. Auch wenn sie am anderen Ende der Welt zu Hause ist.

Immer kürzere Innovationszyklen und das dafür nötige Experten-IT-Wissen, das immer komplexer und umfangreicher wird, tun ihr Übriges dazu, die nationalen Grenzen enger und enger werden zu lassen.

Um in diesem Spannungsfeld nicht nur zu bestehen, sondern auch erfolgreich zu expandieren, entwickeln sich IT-Unternehmen verstärkt projektorientierten Organisationen. Per Definition sind in diesen projektorientierten Organisationen Projekt-Management-Erfahrung, Wissen und Prozesse vorhanden und etabliert.

Der Schritt aus dem nationalen Umfeld geschieht daher folgerichtig meist in Form internationaler IT-Projekte. Damit sehen sich die Organisation und ihre Vertreter*innen, allen voran deren Projektmanager*innen, aber neuen Herausforderungen entgegen.

Internationale, heterogene Projekt-Team-Mitglieder und Stakeholder, Unterschiede in Sprache, Kultur und Sozialstrukturen, große geographische Distanzen und Zeitverschiebungen und nicht zuletzt andersartige Umgangs- und Kommunikationsformen sind nur einige von neuartigen Herausforderungen, die internationale IT-Projekte zum Prüfstein der Projekt-Kompetenz einer Organisation und ihrer Mitglieder macht.

Nicht umsonst wird daher das Projektmanagement internationaler Projekte als Evolutions-Stufe des Projektmanagements bezeichnet [2]

Es gilt an dieser Evolution teilzunehmen, diese neuartigen Herausforderungen zu erkennen, internationale Projekte entsprechend zu konzipieren, zu planen, durchzuführen und erfolgreich abzuschließen. Nicht nur das ungleich höher Gewinn- und Entwicklungs-Potential internationaler IT-Projekte, sondern auch die Notwendigkeit jedes Mal die eigene persönliche und professionelle Komfort-Zone als Projekt-Manager*in zu verlassen, macht das Management internationaler IT-Projekte für Projektmanager*innen zur ganz speziellen Herausforderung.

Das vorliegende Studienheft soll Ihnen einen Überblick über die Herausforderungen und Charakteristika des Managements internationaler IT-Projekte geben. Ausgangspunkt ist dabei das Einmaleins des Wesens und der Methoden des Projektmanagements, welches Sie vor Studium des Studienhefts kennen und beherrschen sollten.

Dafür folgt das Studienheft größtenteils dem Ansatz der IPMA (International Project Management Association). In der Praxis kommt es meistens zu einer gemischten Anwendung von Standards und Methoden. Daher werden auch Elemente aus anderen Projektmanagement-Standards, sofern sinnvoll und passend, berücksichtigt.

Anhand eines typischen Ablaufes eines internationalen IT-Projektes wird Ihnen das Studienheft einen Einblick in die einzelnen Besonderheiten jeder Phase geben. Mit Beispielen aus der Praxis und einzelnen Methoden für das Management von einzelnen Projekt-Phasen werden diese Einblicke abgerundet.

In einem Exkurs soll Ihnen das Studienheft zu guter Letzt auch einen kurzen Überblick in das Arbeiten in rein virtuellen Teams geben. Eine Organisationsform die in internationalen IT-Projekten mittlerweile schon Normalität darstellt.

Internationale IT-Projekte – eine Einführung und Abgrenzung

Was ist ein Projekt?

Gemeinsames Verständnis schaffen: das ist einer der wichtigsten Aufgabe beim Start eines Projektes. Daher beginnt das Studienheft folgerichtig mit einer Definition des Begriffes Projekt.

Je nach Projektmanagement-Standard bzw. -Ansatz werden Projekte verschieden definiert und betrachtet. Dieses Studienheft folgt hier dem Standard ICB (IPMA Competence Baseline) der IPMA (International Project Management Association) bzw. deren österreichischen Vertreterin der pma (Projekt Management Austria). Dieser definiert „Projekt“ wie folgt:

„Ein Projekt ist eine temporäre Organisation eines projektorientierten Unternehmens zur Durchführung eines relativ einmaligen, kurz- bis mittelfristigen, strategisch bedeutenden Prozesses mittleren oder großen Umfangs“ [3]

Im Gegensatz zu anderen, traditionelleren, methodenorientierten Projektmanagement-Ansätzen werden Projekte hier nicht als eine Abfolge von Aufgaben, sondern als temporäre Organisationen und soziale Systeme wahrgenommen.

Prozesse die in Form von Projekten abgewickelt werden sind typischerweise

- (relativ) einmalig

- von kurzer bis mittlerer Dauer,

- von mittlerer bis hoher strategischer Wichtigkeit mit

- mittlerem bis großem Umfang [4] .

Um diesem speziellen Charakter zu entsprechen, sollte mit der Einstufung von Prozessen als Projekte in Organisation sorgsam umgegangen werden. Denn Projekte müssen, gemäß ihrem Zweck und Charakter von Organisationen mit entsprechender Management-Aufmerksamkeit und –Augenmerk behandelt werden.

Der bekannteste Projektmanagement Standard bzw. Ansatz für den methodenorientierten Ansatz des Projektmanagements ist PMBOK (Project Management Body of Knowledge) des PMI (Project Management Institute).

Exkurs: Was ist ein IT-Projekt?

IT ist die Abkürzung für Informationstechnologie bzw. umfasst in einer weiteren Interpretation Informations- und Telekommunikationstechnologie und damit sowohl Software- als auch Hardware-Themen. Damit ergibt sich ein weites Spektrum von IT-Projekten, deren Ziele sich in diesem Spektrum bewegen.

Häufige Anwendungsgebiete von IT-Projekten können sich unter anderem hier finden [5] :

- Entwicklung von Anwendungssystemen

- Einführung neuer Informationssysteme

- Ablösung von Eigenentwicklungen durch Standard-Software

- Umsetzung der Prozessorientierung über Workflow-Systeme

- Umsetzung von Rightsizing [6] oder Outsourcing

- Entwicklung neuer Hardware-Projekte

- Aufbau überbetrieblicher Netzwerke

- Vernetzung von IT-Systemen

- Erweiterung der bestehenden Infrastruktur

- Einsatz neuer Sicherheitssysteme

- Umstrukturierung der Abteilungen

- Forschung im Bereich neuer IT-Technologien

Im Wesentlichen unterscheiden sich IT-Projekte aus Projektmanagement nicht von anderen Projekten. In verschiedenen Aspekten gibt es doch Unterschiede. Ein Beispiel dafür sind spezifische Risiken von IT-Projekten wie das „first time/first use“- Risiko, bei ein ganzes IT-Projekt durch die erstmalige Nutzung neuer Technologien gefährdet werden kann.

Soweit sich bei internationalen IT-Projekten Besonderheiten identifizieren lassen, werden diese im Studienheft bei den entsprechenden Bereichen erwähnt.

Was ist Projektmanagement?

Um mit Projekten als besondere Organisationsform entsprechend umzugehen, gibt es einen besonderen Prozess: Projektmanagement. Dieser wird wie folgt definiert:

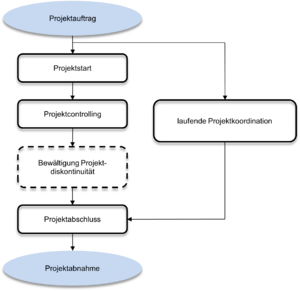

„Projektmanagement ist ein Prozess projektorientierter Organisationen, der die Teilprozesse Projektstart, laufende Projektkoordination, Projektcontrolling und Projektabschluss beinhaltet. Das Projektmanagement beinhaltet auch die Bewältigung von Projektdiskontinuitäten in Form von Projektkrisen, Projektchancen und strukturell bedingten Projektidentitätsänderungen“ [7]

Diese Definition ist Grundlage des IPMA/pma – Ansatz zu Projektmanagement. Dieser folgt einer systemischen bzw. prozessorientierten Sichtweise.

Die Betrachtungsobjekte des Dreiecks des traditionellen Projektmanagements: Leistungen, Termine und Kosten, müssen dabei um

- Ziele

- Termine

- Ressourcen

- Kosten/Erträge

- Risiken

- Organisation

- Kultur und

- Kontext

des Projektes erweitert werden. [8]

Durch die Wahrnehmung als temporäre Organisation werden, vor allem der Gestaltung der Phasen Projektstart und Projektabschluss, besonderes Augenmerk geschenkt. Die Bildung und Weiterentwicklung einer projektspezifischen Kultur – wie z.B. durch Nutzung eines eigenen Projektnamens, Logo etc. – wird damit gefördert.

Wenn Projekte als soziale Systeme verstanden werden, müssen diese „systemisch“ gemanagt werden. Die Konstruktion von Projektgrenzen und Projektkontext, der Aufbau und Abbau von Projektkomplexität sowie das Management von Projektdynamik ergänzen bzw. ersetzen herkömmliche Projektmanagement-Funktionen.

Bei diesem prozessorientierten Ansatz, Projektmanagement zu verstehen, stehen nicht, wie in methodenorientierten Ansätzen üblich, die Nutzung von Projektmanagement-Methoden im Mittelpunkt. Stattdessen rücken die Teilprozesse des Projektmanagements rücken in den Fokus.

Erfolgreiche Projektmanager*innen und ihre Teams werden dabei nicht mehr nur nach ihrer Kompetenz der Durchführung von Projektmanagement-Methoden beurteilt. Sie müssen vielmehr die Kompetenz und die Erfahrung besitzen, die einzelnen Teilprozesse des Projektmanagements und deren Abhängigkeiten untereinander erfolgreich zu gestalten. [9]

Projektmanagement-Methoden sind dabei Mittel zum Zweck, die einzelnen Teilprozesse durchzuführen. Diese professionell einsetzen zu können, ist daher auch in diesem Projektmanagement-Ansatz von hoher Bedeutung.

Im Laufe des Studienhefts wird das Projektmanagement internationaler (IT-) Projekte mit seinen spezifischen Charakteristika und Anforderungen als Evolutionsstufe des Projektmanagements definiert werden.

Der Autor des Studienhefts hat dabei die Erfahrung gemacht, dass der systemische und prozessorientierte Ansatz des Projektmanagements mit seiner erweiterten Betrachtungsweise von Projekten und Projektmanagement, Projektmanager*innen bei der Planung und dem Management von internationalen IT-Projekten weiterhelfen kann.

Daher wird in weiterer Folge dieser Ansatz als Grundlage für die weiteren Ausführungen genutzt. Einen ausführlichen und guten Überblick in den IPMA/pma Projektmanagement-Ansatz bietet sowohl eines der Standard-Werke der Projektmanagement-Literatur „Happy Projects“ von Roland Gareis als auch die pm baseline von Projekt Management Austria (zurzeit in Version 3.0 zum Download unter www.p-m-a.at verfügbar).

In der Praxis – insbesondere bei internationalen Projekten - kommt meist eine Mischung verschiedener Projektmanagement-Ansätze zur Anwendung.

Daher werden in diesem Skript auch einzelne Projektmanagement-Methoden nicht zu kurz kommen und einzelne Elemente und Sichtweisen von traditionellen, methodenorientierten Projektmanagement-Methoden berücksichtigt werden.

Was ist ein internationales Projekt?

Verschiedene Projektmanagement-Ansätze betrachten und behandeln naturgemäß Projekte unterschiedlich. Verschiedene Definitionen eines Projektes sind Ausdruck dieser Unterschiede.

Beim Versuch den Begriff „Internationales Projekt“ zu präzisieren, findet sich in der einschlägigen Literatur sogar noch mehr Variationen.

Als Beispiel hier eine kleine Auswahl:

„Von einem internationalen Projekt kann gesprochen werden, wenn der Auftraggeber eines Projektes international ist und/oder Projektleitung oder –gruppe international zusammengesetzt ist und/oder wesentliche Projektleistungen im Ausland erbracht werden“ [10]

In dieser Definition wird auf die Nationalität der einzelnen Stakeholder bzw. dem Ort der erbrachten Leistungen abgestellt. Kulturelle Unterschiede werden in dieser Definition ausgenommen. Auch der Ort der erbrachten Projektleistungen sind nicht für die Internationalität der entsprechenden Projekte immer von Bedeutung.

Gerade bei IT-Projekten, insbesondere bei Online-Projekten, können die wesentlichen Projektleistungen zum größten Teil im Inland erbracht werden und sich trotzdem in einem internationalen Rahmen mit all seinen Besonderheiten bewegen.

International projects are reaching beyond national boundaries, usually in terms of the project purpose or nationality of stakeholders… International projects typically are simultaneously multicultural projects relating to diverse cultures, be it national, organizational or functional cultures“ [11]

Bei dieser Definition wird der grenzüberschreitende Charakter als Voraussetzung für ein internationales Projekt wesentlich breiter gefasst. Dies entspricht auch der Realität. Sobald auch nur in einigen Bereichen eines Projektes, sei es bezüglich der Projekt Stakeholder, beim Projekt-Team, bei der Infrastruktur des Projektes oder aber bei der Zielgruppe bzw. Zielmärkte geographische Grenzen überschritten werden, unterliegt es den Besonderheiten internationaler Projekte.

Wie in späteren Abschnitten des Studienhefts ausgeführt, sind kulturelle Unterschiede eines der wichtigsten und herausforderndsten Charakteristika internationaler Projekte. Die Einbeziehung dieser Unterschiede in der Definition von internationalen IT-Projekten scheint daher unerlässlich.

Für dieses Studienheft soll daher von folgender Definition eines internationalen Projektes ausgegangen werden:

„Ein internationales Projekt ist eine temporäre Organisation eines projektorientierten Unternehmens zur Durchführung eines relativ einmaligen, kurz- bis mittelfristigen, strategisch bedeutenden Prozesses mittleren oder großen Umfangs. Es werden dabei nationale und/oder kulturelle Grenzen, insbesondere bei der Definition der Projektziele und den sozialen Umwelten des Projektes, überschritten.“

Diese Definition ist mit Absicht weiter gefasst. Damit wird die Schwelle zwischen herkömmlichen und internationalen Projekt niedriger.

„Normale“ Projekte versus Internationale Projekte

So wie sich Projekte durch die Abgrenzung zu ihrer Umwelt definieren lässt, hilft uns die Abgrenzung zu einem herkömmlichen Projekt für das bessere Verständnis des Wesens eines internationalen Projektes.

So kann auch ein herkömmliches Projekt mit einem multinationalen bzw. multikulturellen Projektteam – wie es insbesondere bei Software-Entwicklungs-Projekten gang und gäbe ist – zu besonderen Herausforderungen kommen, die für ein internationales Projekt typisch sind.

Internationale Projekte unterscheiden sich in vielen Aspekten – Wesen der Organisation Länge, Branche etc. - nicht so stark von herkömmlichen Projekten. Erfahrungsgemäß gibt es aber auch deutliche Unterschiede insbesondere hinsichtlich

- Projekt-Ziele

- Projekt-Umfang

- Stakeholder und

- Risiko-Intensität

von internationalen Projekten. [12]

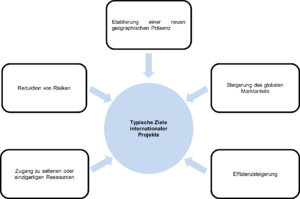

Projekt-Ziele internationaler Projekte

Internationale Projekte haben verschiedenste Ziele. Die folgenden Beispiele geben aber einen guten Überblick über typische Ziele von internationalen Projekten: [13]

Etablierung einer neuen geographischen Präsenz:

Internationale Projekte sollen der ausführenden Organisation helfen, den eigenen Markt zu verlassen und damit neue Potentiale erschließen. Dies kann durch Gründung von Verkaufs-Niederlassungen und/oder durch Gründung von Tochtergesellschaften oder durch das Suchen von internationalen Vertriebs- oder Kooperationspartner*innen passieren.

Steigerung des globalen Marktanteils:

Ist das Wachstumspotential im heimischen Markt erschöpft, so kann ein Wachstum des Marktanteils nur mehr außerhalb des Marktes. Dies gilt insbesondere, wenn die ausführende Organisation ein spezialisierter Nischenanbieter ist.

Effizienzsteigerung:

Das ist ein Ziel, das insbesondere bei IT-Projekten oft verfolgt wird. Outsourcing von Ressourcen und Knowhows in Ländern mit geringerem Lohn-Kosten erlauben Lösungen und Produkte zu geringeren Kosten und damit effizienter zu entwickeln bzw. zu produzieren.

Zugang zu seltenen oder einzigartigen Ressourcen:

Produktlebens- und Innovations-Zyklen werden immer kürzer. Daher sehen sich viele Organisationen, speziell in der IT, gezwungen, immer schneller innovative neue Services und Produkte zu produzieren um einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu haben. Dazu sind aber oft einzigartiges Fähigkeiten und Wissen nötig. Dieses ist oft nur außerhalb des eigenen Landes zu finden. Insbesondere im Rahmen der Software-Entwicklung werden oft multinationale Teams von Expert*innen eingesetzt.

Reduktion von Risiken:

Risk Sharing zwischen internationalen Projekt-Partner*innen kann insbesondere bei großen Projekten helfen, die Risiken für die einzelnen Teilnehmer*innen in einem verträglichen Rahmen zu halten.

Umfang internationaler Projekte

Schon per Definition übersteigt der Umfang eines internationalen Projektes den eines herkömmlichen. Jedes internationale Projekt sprengt die Grenzen des bekannten bzw. nationalen Rahmens, in dem sich die beteiligten Organisationen bewegen. Sei es durch verschiedene geographische Lokationen der Projekt-Stakeholder, oder weil internationale Projekte in Unternehmen organisationsintern meist eine gesteigerte Bedeutung haben und damit im Vergleich zum alltäglichen Geschäft stärker sichtbar sind.

So hat schon manches Gelingen oder das Scheitern eines internationalen Projektes (wie z.B. Expansion durch Niederlassungsgründung) über die Zukunft eines Unternehmens entschieden. Mit einem größeren Projekt-Umfang ist praktisch immer eine höhere Komplexität verbunden.

Stakeholder internationaler Projekte

Ein wesentlicher Unterschied von internationalen versus herkömmlichen Projekten ist die Tatsache, dass internationale Projekte praktisch immer internationale, oftmals sehr heterogene Stakeholder aufweisen. Meist wird hier sofort an Kund*innen gedacht, die Stakeholders sind, aber sehr oft internationale Mitglieder des Projektteams selbst, externe Vertriebs-Partner*innen, ausgelagerte Entwicklungs-Teams oder in- wie ausländische Behörden.

Risiko-Intensität internationaler Projekte

Üblicherweise sind internationale Projekte durch höhere Projekt-Risiken und Unsicherheiten charakterisiert. Dafür gibt es mehrere Gründe – zwei davon die oben erwähnte höhere Komplexität und/oder die internationalen Stakeholder - auf die im Verlauf des Studienhefts weiter eingegangen wird.

Typen internationaler Projekte

Internationale Projekte können ähnlich wie herkömmliche Projekte unzählige unterschiedliche Inhalte haben. Es gibt daher auch sehr viele verschiedene Systematiken zur Klassifizierung von Typen internationaler Projekte. Cronenbroeck hat dabei in seinem Handbuch eine einfache aber aussagekräftige Einteilung vorgeschlagen. [14]

Dabei nimmt er die Einteilung von internationalen Projekten wird nach der Positionierung der Auftraggeberin vor.

Internationale Projekte werden dabei in

Interne internationale Projekte:

Auftraggeber ist die projektausführende Organisation und

Externe internationale Projekte:

Auftraggeber ist außerhalb der eigenen Organisation und außerhalb der Landesgrenzen eingeteilt.

Interne internationale Projekte werden meist auf Basis von strategischen Entscheidungen der Organisationen initiiert, gestartet und durchgeführt.

Für externe internationale Projekte muss zuerst außerhalb des eigenen Heim-Markts aktiv passende Geschäftsmöglichkeiten gefunden werden. Typischerweise sind das neu akquirierte Kunden*innen oder Vertriebs-Partner*innen im Ausland.

Ein Sonderfall sind hier öffentliche Ausschreibungen die auch für ausländische Teilnehmer*innen offen sind. Ein Beispiel dafür ist die gesetzliche Verpflichtung zur EU-weiten Ausschreibung öffentlicher Aufträge bei Erreichen festgesetzter Schwellenwerte des ausgeschriebenen Auftragswertes. Der relevante Schwellenwert für die meisten internationalen IT-Projekte beträgt beispielsweise derzeit € 207.000 [15]

Dafür sind im Vergleich zu internen Projekten wesentlich höhere Aufwände erforderlich. Dafür muss erst ein Markteintritt erfolgen und entsprechende Geschäftsmöglichkeiten durch entsprechende Marketing- und Sales-Aktivitäten gefunden und bearbeitet werden.

Damit ist erkennbar, dass das Starten von externen internationalen Projekten meist durch höhere Aufwände und Komplexität (insbesonders in der Startphase) und damit auch ein anderes Vorgehen in deren Projektmanagement verlangen.

Auch bei der Auswahl des*der Projektmanager*in und dessen*deren Projektteam sind diese Unterschiede zu beachten.

Beispiele für interne internationale Projekte sind

- Aufbau einer Verkaufs-Niederlassung bzw. Online-Präsenz/Plattform im Ausland

- Outsourcing von Software-Entwicklung oder Hardware-Erzeugung bzw. Assembling

Beispiele für externe internationale Projekte sind

- Aufbau und Lieferung von IT-Infrastruktur im Ausland

- Individual-Softwareentwicklung für eine*n ausländische*n Kund*in

- Lieferung und Customizing von Standard-Software

- IT-Consulting von Projekten im Ausland

In der Praxis gibt es auch Mischformen von internen und externen Projekten. Ein gutes Beispiel ist der Aufbau eines Projektbüros vor Ort im Zuge eines Abschlusses eines*einer Kund*in im Ausland.

Hier wird sowohl ein internes Projekt (Aufbau des Projektbüros) als auch ein externes Projekt (Erbringung von Dienstleistung für eine*n ausländische*n Kund*in)

Hier kommt es häufig zu Abgrenzungs-Problemen zwischen Projektdurchführung und laufenden Betrieb bzw. dem dann folgenden Tagesgeschäft.

Daher ist hier auf eine saubere Definition, Abgrenzung und Abschlusses des Projektes zu achten. Auch eine saubere Differenzierung und Kompetenzen-Aufteilung zwischen Projektleiter*in und dem*der Verantwortlichen für den Betrieb bzw. Tagesgeschäft ist hier wichtig um Konflikte zu vermeiden.

In der Projektmanagement-Literatur wird oft nur das externe Projekt als Betrachtungsobjekt des internationalen Projektmanagements genutzt. Mittlerweile werden vermehrt interne internationale Projekte von Organisationen durchgeführt.

Was ist internationales Projektmanagement?

Wie Dörrenberg/Jeebe so treffend in ihren „Reflexionen zu internationalem Projektmanagement“ erkennen, wird in der relevanten Projekt-Management-Literatur zwar viel über Besonderheiten und Eigenheiten des internationalen Projektmanagements geschrieben. Genaue Definitionen finden sich selbst in den Referenzwerken der zwei gängigsten Projektmanagement-Ansätzen dem PMBOK von PMI [16] oder dem ICB der IPMA (pma) nicht. [17]

Für dieses Studienheft soll daher eine Definition bzw. Abgrenzung versucht werden, die sich auf die oben erwähnten Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Projekten stützt.

„Internationales Projektmanagement ist die grenzüberschreitende Abwicklung von internationalen Projekten unter besonderer Berücksichtigung der höheren Risiken und spezifisch multi- und interkulturellen Bezüge.“

Diese folgt der Definition von internationalen Projekten in Kapitel 1.3, und umfasst dabei ebenfalls sowohl die Überschreitung nationaler als auch kultureller Grenzen.

Projektmanager*innen müssen sich in internationalen Projekten, neben der Zielerreichung an sich, insbesondere auf den Umgang mit allen Aspekten der nationalen und kulturellen Grenzüberschreitung konzentrieren. Daraus folgt, dass zu den allgemeinen des herkömmlichen Projektmanagements, zusätzliche Problemfelder und damit verbundene Risiken auf den*die Projektmanager*in zukommen.

Erfolgsfaktoren des internationalen Projektmanagements

Internationales Projektmanagement weist, wie schon ausgeführt, höhere Komplexität und Risiken auf. Unser grundlegendes Verständnis, was Projekte sind, wie sie funktionieren und mit welchen Prozessen und Methoden diese am besten abgewickelt werden, ist die Basis, muss aber im internationalen Kontext angepasst und auf eine höhere Stufe gebracht werden.

Was sind die Faktoren für erfolgreiches Projektmanagement bei grenzüberschreitenden Projekten? Sind diese ident mit herkömmlichem Projektmanagement oder gibt es hier gänzlich andere?

Beides ist der Fall, Erfolgsfaktoren für nationales Projektmanagement gelten in den meisten Fällen auch für internationale Projekte. Einige müssen aufgrund der meist höheren Komplexität und der höheren Risiken besonders beachtet werden. Es kommen aber natürlich auch neue, für internationale Projekte spezifische, hinzu. Was letztlich zum Projekterfolg beiträgt, ist natürlich letztlich vom spezifischen Kontext und Inhalt internationaler Projekte abhängig.

Diese Erfolgsfaktoren gelten meist auch analog für IT-Projekte, insbesondere auf methodischer Ebene sind aber hier branchenspezifische Eigenheiten zu beachten.

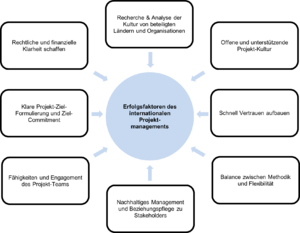

In der einschlägigen Literatur gibt es eine Vielzahl an Auflistungen von Erfolgsfaktoren von Projektmanagement. Diese Liste wurde aufgrund deren Relevanz für internationales Projektmanagement zusammengestellt und ist nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen [18] .

Rechtliche und finanzielle Klarheit schaffen:

Schon vor Beginn des Projektes müssen rechtliche und finanzielle Bedingungen geklärt werden. Insbesondere fremde und ungewohnte Rechtslagen in anderen Ländern und finanzielle Eigenheiten wie Finanzierungs- und Wechselkurs-Risiken erfordern Klärung. Vertragsverletzungen können im internationalen Kontext schwerwiegendere Konsequenzen haben.

Recherche und Analyse der Kultur von beteiligten Ländern und Organisationen:

Menschen und ihre Art zu denken, kommunizieren und zu arbeiten, werden stark von ihren Herkunftsländern und den Organisationen bestimmt, in denen sie arbeiten. Sich über die jeweiligen Kulturen zu informieren, ist für den*die Projektmanager*in eine Voraussetzung für die erfolgreiche Planung und Durchführung von Projekten

Offene und unterstützende Projekt-Kultur:

Innerhalb eines Projektes sollten keine der beteiligten Kulturen als bevorzugt betrachtet werden. Eine unterstützende Projekt-Kultur erlaubt es, Elemente und Gebräuche verschiedener Kulturen zu nützen, sofern diese den Projekterfolg unterstützen. Diese Offenheit und Respekt allen Kulturen unterstützt auch die Vertrauensbildung innerhalb des Projekt-Teams.

Schnell Vertrauen aufbauen:

Mitglieder von internationalen Projekten sind oft geographisch verteilt und arbeiten daher seltener persönlich miteinander. Gewohnte Abstimmungs- und Kontrollmechanismen bzw. Schaffung von Verbindlichkeit in der persönlichen Interaktion wie z.B. Gesprächen sind daher nur bedingt möglich. Höheres Vertrauen auf das vereinbarte Handeln ist daher zwischen Projektmanager*in und ihren Mitarbeiter*innen nötig. Daher ist einer der ersten Schritte bei Projektstart der schnelle und umfassende Aufbau von persönlichem Vertrauen. Ist einmal Vertrauen da, kann auf dessen Basis einfacher (auch virtuell) in weiterer Folge miteinander gearbeitet werden.

Balance zwischen Methodik und Flexibilität:

Die höhere Dynamik fordert häufig flexible und schnelle Entscheidungen. Die höhere Diversität eines internationalen Projektes – nicht zuletzt durch die meist eher heterogene Struktur der Stakeholder - hingegen kann nur durch eine durchgehende, abgestimmte und im Projekt festgelegte Projektmanagement-Methodologie (wie z.B. einem zentralen Projektplan) bewältigt werden. Der*die Projektmanager*in muss auf Basis dessen aber jederzeit fähig und bereit sein, bei Problemen schnell von der originalen Projektplanung abzuweichen bzw. diese dahingehend zu adaptieren.

Nachhaltiges Management und Beziehungspflege zu Stakeholdern:

Internationale Projekte weisen meist eine höhere Anzahl von Stakeholdern auf, die oft auch eine größere Diversität aufweisen. Außerdem weisen internationale Projekte größere Unterschiede zur Stammorganisation auf. Daher ist ein umfangreicheres und nachhaltigeres Management der Stakeholder (inklusive der Stammorganisation) durch den*die Projektmanager*in notwendig, um deren Interessen im Sinne des Projektzieles zu managen und bei Bedarf nötige Unterstützung bei Projektkrisen zu erhalten.

Klare Projekt-Ziel-Formulierung und Ziel-Verbindlichkeit:

Es ist im Angesicht der kulturellen und kommunikativen Unterschiede besonders wichtig, dass Ziele klar formuliert und von jedem Projekt-Mitglied auch wirklich verstanden werden. Bei der oft längeren Dauer von internationalen Projekten ist es wichtig, die Verbindlichkeit im Zeitablauf aufrechtzuerhalten.

Eine Abweichung von den Projektzielen bzw. eine Änderung im Projektverlauf ist bei internationalen Projekten ein häufig auftretendes Phänomen. Ist dies sachlich begründet (z.B., wenn sich die Bedürfnisse eines*einer Software-Kund*in im Projektablauf ändern) können Ziele adaptiert werden. Dann muss aber sofort von dem*der Projektmanagerin ein gemeinsames Verständnis und Verbindlichkeit im Projektteam und bei den Stakeholdern für die angepassten Ziele geschaffen werden.

Fähigkeiten und Engagement des Projekt-Teams:

Neben den technischen Fähigkeiten, die eingesetzte Kommunikations-Infrastruktur nutzen zu können, müssen Mitglieder des Projektes, insbesondere die Projektmanager*in, besondere Soft Skills, vor allem im Bereich des interkulturellen Managements und im Umgang mit Diversität aufweisen. Internationale Projekte fordern auch das persönliche Engagement der Projekt-Mitglieder. Bereitschaft zum Ortswechsel zur ständigen Weiterbildung (z.B. Sprachen) und das Einlassen auf fremde Kulturen sind da nur einige dieser Anforderungen an dieses Engagement.

Gemeinsame Sprache, Kommunikations-Infrastruktur und -Standards schaffen:

Überschreitungen von geographischen, kulturellen und organisatorischen Grenzen fordern die schnelle Etablierung einer gemeinsamen Sprache die jedes Projekt-Mitglied ausreichend gut beherrscht. Eine moderne IT- und Telekommunikations-Infrastruktur muss jedem Projekt-Mitglied zur Verfügung stehen, damit alle nötigen Kommunikations-Kanäle effizient genutzt werden können (Nicht jede Projekt-Location ist beispielsweise mit Breitband-Internet-Zugang ausgestattet. Das kann mitunter auch innerhalb in Österreich ein Problem sein [19] ). Da keine direkte Kommunikation „zwischen Tür und Angel“ möglich ist, muss auch formell vereinbart werden, in welcher Form und in welchen Abständen Berichte, Dokumentationen und Abstimmungen innerhalb des Projektes zu erfolgen haben.

Zusammenfassung

Schon in diesem einleitenden Kapitel werden die Unterschiede zwischen herkömmlichen und internationalen Projekten und dem dafür notwendigen Projektmanagement deutlich sichtbar.

Höhere Dynamik und Komplexität bei ständiger geographischer und kultureller Grenzüberschreitungen machen klar warum internationales Projektmanagement als nächste Evolutionsstufe des Projektmanagements bezeichnet werden kann.

Die Unterschiede und Besonderheiten im Management eines internationalen Projekts sind stark von den inkludierten Ländern und Kulturen abhängig. Diese ganz spezifischen Ausprägungen je Land und Kultur zu beschreiben, würde den Umfang dieses Studienhefts sprengen.

In weiterer Folge soll Ihnen dieses Studienheft allgemeine Besonderheiten des internationalen Projektmanagements aufzeigen und in Vergleich zu herkömmlichem Projektmanagement stellen.

Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) des Studienhefts wird daher auf die Charakteristika internationaler Projekte eingegangen. Diese helfen Projektmanager*innen, sich vor dem Projektstart mit den Besonderheiten internationaler Projekte auseinandersetzen und die nötigen Anpassungen und Ergänzungen des Verständnisses, der Prozesse und eingesetzten Methoden des herkömmlichen Projektmanagements zu planen und vorzunehmen.

Inhaltliche Reflexion

- Wie werden Projekte im systemischen und prozessorientierten Projektmanagement-Ansatz definiert und verstanden? Wo liegt der Unterschied zum traditionellen, methodenorientierten Projektmanagement-Ansatz?

- Welche Teilprozesse des Projektmanagements identifiziert der systemische Projektmanagement-Ansatz?

- Wie können internationale Projekte definiert werden? Ist diese Definition nach Ihrer Meinung und Berufserfahrung ausreichend?

- Inwiefern können internationale Projekte von herkömmlichen Projekten abgrenzt werden? Kennen Sie noch weitere typische Projektziele internationaler Projekte?

- Wie würden Sie Ihnen bekannte internationale IT-Projekte nach der hier skizzierten Art und Weise in die jeweiligen Typen einteilen?

- Was ist der Hauptunterschied in der Definition von internationalen Projektmanagement zu herkömmlichem Projektmanagement? Unter welchen Voraussetzungen sollte ein Projekt, das nie geographische Grenzen verlässt, auf Basis dieser Definition als internationales Projekt betrachtet werden?

- Was sind die Erfolgsfaktoren von internationalen Projektmanagement? Gibt es hier überhaupt Unterschiede zu jenen für her Projekte? Welche Erfolgsfaktoren fehlen Ihnen hier?

- ↑ (Friedman, 2005)

- ↑ (Cronenbroeck, 2004, S. 0)

- ↑ (Gareis, 2006, S. 62)

- ↑ (Gareis, 2006, S. 62)

- ↑ (Beckstedde & Drolshagen, 2009)

- ↑ Rightsizing beschreibt Strategien zur Realisierung bedarfsgerechter Systemverhältnisse, ohne dabei bestimmte Plattformen zu bevorzugen. Im Gegensatz zu Downsizing, das auf eine vollständige Ablösung der Großrechnertechnologie abzielt, werden beim Rightsizing kooperative Verhältnisse zwischen verschiedenen Rechnerplattformen aufgebaut. (ITWissen.info, 2016)

- ↑ (Gareis, 2006, S. 79)

- ↑ (Gareis, 2006, S. 80)

- ↑ (Gareis, 2006, S. 79)

- ↑ (Meier, 2015, S. 37)

- ↑ (Köster, 2009, S. 12)

- ↑ (Köster, 2009, S. 12 f)

- ↑ (Köster, 2009, S. 14f)

- ↑ (Cronenbroeck, 2004, S. S. 100 ff)

- ↑ (wko.at, 2014)

- ↑ http://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

- ↑ http://www.p-m-a.at/pma-download/cat_view/227-icb-pm-baseline.html

- ↑ Vgl. dazu (Köster, 2009, S. 21 ff) & (Cronenbroeck, 2004, S. 248 ff)

- ↑ (Breitbandbüro, 2016, S. 45)