Internationale Wirtschaft - Gesamt

Sascha Sardadvar studierte Volkswirtschaft an der Universität Wien, der FU Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in regional- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und habilitierte sich im Sommer 2015 im Fach Economic Geography and Regional Science. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Empirie regionalen Wirtschaftswachstums, Ursachen und Auswirkungen interregionaler Arbeitsmigration sowie Fragen der Innovationsökonomik.

Einleitung

Das vorliegende Studienheft und die damit verbundene Lehrveranstaltung befassen sich mit verschiedenen Aspekten, für die Globalisierung und die europäische Integration kennzeichnend sind. Wie in den vorangegangenen Lehrveranstaltungen aus dem Fach Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mikroökonomie und Angewandte Makroökonomie, steht auch hier die Anwendungsorientiertheit im Vordergrund: Das Ziel ist, allgemeine und alltäglich gebrauchte Konzepte, die zur Beschreibung der eigenen Volkswirtschaft im internationalen Vergleich herangezogen werden, verständlich und nutzbar zu machen. Das betrifft insbesondere theoretische Fragen des internationalen Handels, Möglichkeiten der Handelspolitik, empirische Daten zum Außenhandel, das Zustandekommen und die Aussagekraft von Wechselkursen, Vor- und Nachteile einer Währungsunion, das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit und Fragen der Arbeitsmigration. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in zwei Lektionen, wobei die erste Lektion dem internationalen Handel gewidmet ist, während sich die zweite Lektion mit Währungen, Wettbewerbsfähigkeit und Migration auseinandersetzt.

In Lektion 1.1 wird zunächst die wichtigste theoretische Begründung für den sich seit Jahrzehnten vollziehenden Abbau von Handelsbarrieren besprochen: Das Ricardo-Modell zeigt, wie auch jene Ökonomien vom Freihandel profitieren, die technologisch und/oder aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen unterlegen sind. Dennoch kann es Gründe geben, den Handel einzuschränken, worauf in Lektion 1.2 eingegangen wird. Im Mittelpunkt von Lektion 1.3 stehen empirische Konzepte zur Erfassung des Außenhandels, wobei der Zahlungsbilanz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Das Zustandekommen von Wechselkursen bildet den ersten Schwerpunkt von Lektion 2.1, bevor auf Währungsunionen im Allgemeinen und die Eurozone im Besonderen eingegangen wird. Fragen der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit stehen häufig im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, weshalb den damit verbundenen Konzepten mit Lektion 2.2 ein eigener Abschnitt gewidmet wird. Schließlich behandelt Lektion 2.3 die Ursachen und Auswirkungen der Arbeitsmigration.

Handelsströme

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs, insbesondere aber seit den frühen 1990er-Jahren hat sich das Welthandelsvolumen beständig erhöht – nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch relativ zum Weltwirtschaftswachstum. Damit verbunden ist der Begriff der Globalisierung, der in den 1990er-Jahren populär und Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs wurde. Zwar ist umstritten, was mit Globalisierung nun tatsächlich gemeint ist: Manche zählen auch den globalen Massentourismus und kulturelle Aspekte dazu, andere fokussieren vor allem auf Fortschritte der Informations- und Kommunikationstechnologien wie dem Internet in Verbindung mit einer Reduktion der Transportkosten. Diese Phänomene mögen sich in den 1990er-Jahren verstärkt haben, sie setzten jedoch nur Trends fort, die sich bereits seit dem 19. Jahrhundert beobachten lassen und mit den Erfindungen des Telegrafen und der Eisenbahn ihren Ausgang genommen haben. In diesem Sinn wäre Globalisierung nichts genuin Neues.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben die etablierten („westlichen“) Industriestaaten unter Führung der USA eine kontinuierliche Politik betrieben, die grenzüberschreitenden Handel und Investitionen erleichtern sollte und mit der Gründung der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) 1995 ihren Abschluss fand. [1] Parallel zu dieser Entwicklung haben sich weite Teile der Weltwirtschaft von diesem System des globalen Kapitalismus abgeschottet und einen eigenen Weg der Entwicklung gesucht, insbesondere die Sowjetunion und die mit ihnen verbündeten Staaten (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW), die Volksrepublik China nach ihrer Gründung 1949 sowie Indien nach der Erlangung der Unabhängigkeit 1947. Was die 1990er-Jahre so besonders macht, ist die Öffnung dieser Ökonomien für das globale kapitalistische System, die praktisch zeitgleich erfolgte. Somit lässt sich der Begriff der Globalisierung einengen auf die Ausweitung des globalen Handels- und Investitionssystems auf den überwiegenden Teil der Erde. Gleichzeitig hat die EU mit dem Vertrag von Maastricht den Europäischen Binnenmarkt verwirklicht und so die wirtschaftliche Integration vertieft. Durch den EU-Beitritt 1995 war Österreich beiden Entwicklungen gleichzeitig ausgesetzt, was das Land nachhaltig geprägt und verändert hat.

Aus dieser Sicht ist das Fach der Internationalen Wirtschaft eng mit dem Phänomen der Globalisierung verwoben. Globalisierung ist im obigen Sinn kein natürliches Phänomen oder eine zwangsläufige Entwicklung technologischen Fortschritts, sondern politisch gewollt und durchgeführt. Berücksichtigt man, dass sich Russland, die Volksrepublik China und Indien die ursprüngliche Loslösung vom globalen kapitalistischen System unter großen Opfern erkämpft haben, so wird offensichtlich, dass es nicht nur einen determinierten, „natürlichen“ Weg der Entwicklung gibt. Gerade weil diese Länder sich dem globalen kapitalistischen System wieder geöffnet haben, wird allerdings deutlich, dass von den damit verbundenen Entwicklungen Vorteile erwartet werden. Hinsichtlich des Handels gilt dies insbesondere für Effizienzgewinne als Folge der internationalen Arbeitsteilung. Die theoretische Grundlage für den Abbau von Handelshemmnissen bis zur Gründung von Freihandelszonen bildet das Ricardo-Modell, das in Lektion 1.1 vorgestellt wird. Argumente für und wider den Freihandel und Instrumente der Handelspolitik, werden in Lektion 1.2 diskutiert, bevor in Lektion 1.3 empirische Konzepte zur Erfassung des Handels vorgestellt werden.

Komparative Vorteile

Grundlegend für das Verständnis des Ricardo-Modells ist das Prinzip der komparativen Vorteile. Im Unterschied zu den absoluten Vorteilen geht es hier nicht darum, welche Ökonomie etwas Bestimmtes im Unterschied zu anderen Ökonomien besser macht, sondern was eine Ökonomie verglichen mit sich selbst am besten macht. Die Hauptaussage ist: Jede Ökonomie soll sich auf das spezialisieren, was sie am besten kann. Aufgrund der daraus resultierenden komparativen Vorteile soll eine Ökonomie auch dann mit anderen Ökonomien handeln, wenn sie nichts besser als andere Ökonomien kann. Die intellektuelle Leistung des Ricardo-Modells besteht darin, zu zeigen, dass auch in diesem Fall beide Ökonomien vom Handel profitieren.

Opportunitätskosten

Die Basis des Ricardo-Modells [2] bildet das Konzept der Opportunitätskosten (auch: Alternativkosten), definiert als entgangener Nutzen oder Ertrag im Vergleich zur besten nicht realisierten Alternative. In einer Ökonomie bedeutet das, dass bei Produktion eines Gutes ein anderes nicht produziert werden kann. Auch wenn eine Volkswirtschaft eine sehr große Entität darstellt, in der Millionen Güter produziert werden, sind die Mittel dennoch begrenzt: Maschinen und Arbeiter*innen, die zur Produktion von Gut X eingesetzt werden, können nicht gleichzeitig Gut Y produzieren. Bei Berücksichtigung von steigenden Skalenerträgen wird deutlich, warum Größeneffekte die Relevanz dieser Feststellung noch unterstreichen, da sich aus der Konzentration auf ein Gut besondere Vorteile ergeben können. [3] So kann man sich beispielsweise vorstellen, dass Österreich weniger als halb so viele Maschinenteile produzierte, würde die Hälfte der derzeitigen Kapazitäten zur Produktion anderer Güter verwendet. Das Konzept der Skalenerträge unterstreicht die Bedeutung der komparativen Vorteile im globalen Handel, es ist jedoch für das Verständnis des Grundprinzips nicht unmittelbar erforderlich.

Betrachtet werde stattdessen zur Einführung die Produktion von Äpfeln und Orangen in den beiden Ländern Österreich und Italien. Angenommen werde ferner, dass die Produktion beider Obstsorten grundsätzlich in beiden Ländern möglich ist. Wenn die Opportunitätskosten zur Herstellung des einen Guts – hier Äpfel – niedriger sind als in einem anderen Land, dann besitzt das Land einen komparativen Vorteil.

Angenommen, in Österreich können mit denselben Ressourcen entweder 10 Äpfel oder 1 Orange produziert werden. Das heißt, in Österreich 10 Äpfel zu produzieren bedeutet, auf die Produktion von 1 Orange zu verzichten. Analog bedeutet in Österreich 1 Orange zu produzieren auf die Produktion von 10 Äpfeln zu verzichten. Innerhalb Italiens können mit denselben Ressourcen entweder 10 Äpfel oder 5 Orangen produziert werden. Das heißt, in Italien 10 Äpfel zu produzieren bedeutet, auf die Produktion von 5 Orangen zu verzichten, und umgekehrt.

Die Opportunitätskosten von Äpfeln sind in Österreich somit niedriger. Das heißt nicht, dass innerhalb Italiens die Produktion von Orangen billiger ist als jene von Äpfeln. Es heißt, dass bei der Produktion von Äpfeln in Österreich auf weniger Orangen verzichtet werden muss als bei der Produktion in Italien.

Produktionsmöglichkeiten

Ricardo selbst hat in seinen Ausführungen die Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft anhand der Güter Tuch (engl. cloth) und Wein dargestellt. Das Modell lässt sich problemlos auf mehr Güter erweitern, die zweidimensionale Darstellung erleichtert allerdings das Verständnis. Selbiges gilt für die Annahme, dass als Produktionsfaktor nur Arbeit benötigt wird. Alternativ kann man mehrere Produktionsfaktoren berücksichtigen und in Geldeinheiten (GE) bewerten, um zum selben Ergebnis zu kommen.

In einer Ökonomie gebe es nun den Produktionsfaktor Arbeit, der zur Produktion der Güter Tuch und Wein in beliebigen Einsatzverhältnissen verwendet werden kann. Da nicht unendlich viele Arbeitseinheiten (AE) zur Verfügung stehen, muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, was produziert werden soll. Eine Arbeitseinheit kann gleichzeitig nur einmal eingesetzt werden, also entweder nur für Tuch oder Wein, oder gar nicht eingesetzt werden. Die folgende Ungleichung verdeutlicht das Problem:

(1.1.1)

wobei den Arbeitskoeffizienten darstellt, definiert als nötigen Arbeitsaufwand für die Produktion einer Einheit eines Guts. bezeichnet die produzierte Menge eines Guts, und symbolisieren die beiden Güter Tuch und Wein, das gesamte verfügbare Arbeitsangebot der Ökonomie.

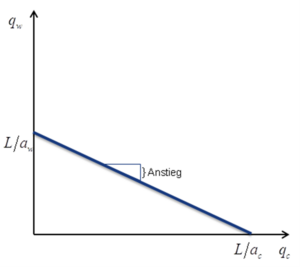

Die Transformationskurve in der unteren Abbildung stellt diesen Zusammenhang als Produktionsmöglichkeiten grafisch dar. [4] In der Ökonomie gibt es insgesamt AE, die auf die Produktion von Tuch und Wein verteilt werden können. Die Punkte auf der Kurve repräsentieren Produktionsmöglichkeiten, die das Arbeitsangebot zur Gänze ausschöpfen; Punkte unter der Kurve sind ebenfalls erreichbar, lassen jedoch einen Teil des Arbeitsangebots ungenutzt; Punkte über der Kurve können nicht erzielt werden. Der Anstieg der Kurve ist gleich den Opportunitätskosten von Tuch in Wein: Aus dem Anstieg der Kurve kann abgelesen werden, wie viele Einheiten (EH) von Wein bei voller Arbeitsauslastung aufgegeben werden müssen, um 1 EH mehr Tuch zu erzeugen. Die Kurve entspricht in der Grafik einer Geraden, da die Opportunitätskosten unabhängig von der jeweils produzierten Menge über den gesamten Bereich konstant sind.

Ist zB , und , so können maximal EH Tuch oder EH Wein produziert werden, und die Produktion von 1 EH Tuch entspricht Opportunitätskosten von 0,5 EH Wein. Die Steigung der Transformationskurve ist entsprechend dem Verhältnis des nötigen Arbeitsaufwands, : Um 1 EH mehr Tuch produzieren zu können, muss auf 0,5 EH Wein verzichtet werden. Die Transformationskurve kann natürlich auch umgedreht und entsprechend interpretiert werden: Um 1 EH mehr Wein produzieren zu können, muss auf die Produktion von 2 EH Tuch verzichtet werden.

Relative Preise

Die Transformationskurve bildet alle möglichen Produktions-Kombinationen ab; was tatsächlich produziert wird, hängt in einer Marktwirtschaft von den relativen Preisen ab. Wenn Arbeit der einzige Produktionsfaktor ist und es keine Gewinne gibt, dann entsprechen die Preise den Kosten der eingesetzten Arbeit, d.h. den Löhnen. Die Arbeiter*innen werden in einer Marktwirtschaft natürlich dort arbeiten wollen, wo die Löhne höher sind. Ohne Profit werden die Löhne allein durch die Produktivität bestimmt. Der Lohn im jeweiligen Sektor entspricht dem Wert, der von 1 AE produziert werden kann. Definiert man und als Preise für Tuch und Wein, ergeben sich als jeweilige Löhne und .

Wenn die Produktivität der Arbeiter*innen nur vom jeweiligen Sektor abhängt, die Arbeiter*innen selbst sich jedoch hinsichtlich ihrer Eigenschaften nicht weiter voneinander unterscheiden, so muss in einer Marktwirtschaft gelten:

wobei einem landesweiten, einheitlichen Lohnsatz entspricht. Der Grund dafür ist, dass bei sektoral unterschiedlichen Löhnen die Arbeiter solange in den besser bezahlenden Sektor wechseln würden, bis sich die Unterschiede ausgeglichen haben. Gleichung (1.1.2) entspricht somit dem Preisverhältnis ohne Außenhandel und sagt aus, dass die relativen Güterpreise den relativen Produktionskosten entsprechen.

Was würde passieren, wenn sich die Ökonomie für den Welthandel öffnet und der Weltmarktpreis dergestalt ist, dass ? Daraus würde folgen, dass . Wenn aber die Arbeiter*innen in jenem Sektor arbeiten, in dem der Lohn höher ist, dann wird im Welthandel nur in einem Sektor produziert. Die Ökonomie wird sich daher auf jenes Gut spezialisieren, für das das Preisverhältnis günstiger ist als der nötige Arbeitsaufwand, d.h. bei auf die Produktion von Wein und vice versa. Anders formuliert: Betreibt eine Ökonomie Handel und richtet sich nach den Weltmarktpreisen, so wird sie sich in einer Marktwirtschaft automatisch auf jenes Gut mit dem für sie günstigeren Preisverhältnis spezialisieren.

Absolute und komparative Vorteile

In einem Szenario mit Außenhandel lassen sich die nötigen Arbeitseinsatzverhältnisse vergleichen. Im Folgenden werden die Ökonomien in Anlehnung an Ricardo mit wie England und wie Portugal bezeichnet. Es lassen sich zwei Konzepte unterscheiden:

- Wenn eine Ökonomie 1 EH eines Guts mit weniger Arbeitseinsatz produzieren kann als eine andere Ökonomie, dann hat die erste Ökonomie einen absoluten Vorteil bei der Produktion dieses Guts.

- Wenn eine Ökonomie 1 EH eines Guts mit geringeren Opportunitätskosten produzieren kann als eine andere Ökonomie, dann hat die erste Ökonomie einen komparativen Vorteil bei der Produktion dieses Guts.

Der Unterschied kann durch folgendes Beispiel veranschaulicht werden: Wenn die oben beschriebene Ökonomie repräsentiert, so lassen sich die Variablen umformulieren als , und . Angenommen seien für die folgenden Werte: , und . Daraus folgt, dass einen absoluten Vorteil bei der Produktion beider Güter hat, da und : Die gleiche Menge beider Güter kann in mit weniger Arbeitsaufwand produziert werden als in .

Der relative Arbeitsaufwand ist jedoch unterschiedlich, da : Für die gleiche produzierte Menge von muss in auf mehr verzichtet werden als in . Diese Ungleichung lässt sich umformen zu , wodurch das Kostenverhältnis ausgedrückt wird. Daraus folgt, dass einen komparativen Vorteil bei der Produktion von hat, und vice versa.

Es ist wichtig, zu betonen, dass der komparative Vorteil nur identifiziert werden kann, wenn alle vier Arbeitseinsatzkosten bekannt sind. Werden lediglich die Arbeitseinsatzkosten für ein Gut zweier Länder verglichen, so erfährt man nur den absoluten Vorteil. Wie im Folgenden gezeigt wird, sind für den Handel die komparativen Vorteile von Bedeutung, aus den absoluten Vorteilen können hingegen keine Schlüsse bzgl. der Handelsströme gezogen werden. Das dennoch zu tun, ist einer der häufigsten Fehler bei der Interpretation des Welthandels und entsprechenden Schlussfolgerungen für die Handelspolitik.

Entstehen von Handel

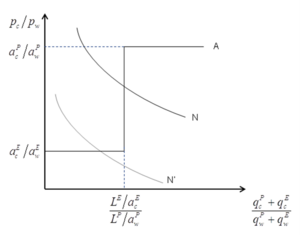

Durch Handel werden die Preise auf den Gütermärkten nicht mehr nur durch die Arbeitseinsatzverhältnisse innerhalb der jeweiligen Länder bestimmt, sondern vom Handel selbst beeinflusst. Gerade beim Handel ist wichtig, die Gütermärkte gemeinsam zu betrachten, da sie sich durch die komparativen Vorteile gegenseitig beeinflussen. Die folgende Abbildung zeigt die Kurven des relativen Weltangebots und der relativen Weltnachfrage nach Tuch relativ zu Wein als Funktion der Preisverhältnisse von Tuch relativ zu Wein: Je höher der relative Preis von Tuch, umso niedriger die nachgefragte Menge, skizziert durch die Kurve N. Je höher der Preis von Tuch relativ zu Wein, umso höher auch das Angebot, skizziert durch Kurve A.

Wie weiter oben argumentiert, wird sich auf die Produktion von Tuch spezialisieren, wenn . Für gilt das gleiche, wenn . Wenn

, so sind die Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P}

indifferent, in welchem Sektor sie arbeiten – bei diesem Verhältnis wird in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P}

beides zu beliebig variierbaren Mengen produziert, im Diagramm wird die Angebotskurve daher an dieser Stelle flach, und analog bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} = \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}}

für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E}

. Wenn der Weltmarktpreis unter den Punkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}}

fällt, dann gibt es überhaupt kein Angebot an Tuch – niemand ist bereit, zu diesem Preis zu produzieren.

Der entscheidende Bereich in der oberen Abbildung liegt zwischen den beiden markierten Punkten der Achse der Preisverhältnisse: Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} > \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}} , wird sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} auf Tuch spezialisieren. So lange jedoch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} < \frac{a_{c}^{P}}{a_{w}^{P}}} , wird sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} auf die Produktion von Wein spezialisieren. Die in diesem Bereich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} produzierte Menge beträgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{P}}{a_{w}^{P} = 10}} EH Wein und die von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} produzierte Menge beträgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{E}}{a_{c}^{E} = 10}} EH Tuch. Die relative Menge an Tuch, die insgesamt produziert wird, ergibt sich aus der Produktion von Tuch dividiert durch die Produktion von Wein, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\frac{L^{E}}{a_{c}^{E}}}{\frac{L^{P}}{a_{w}^{P} = 1}}} .

Beim Schnittpunkt der Kurven N und A produzieren beide Länder daher jenes Gut, bei dem sie einen komparativen Vorteil haben: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} produziert nur Wein, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} produziert nur Tuch. Fällt die Nachfragekurve auf N’, so entspricht der Weltmarktpreis von Tuch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} = \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}} und somit exakt den Opportunitätskosten von Tuch, ausgedrückt in Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , und es wird in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} beides produziert, während sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} völlig auf die Produktion von Wein spezialisiert. Das Gesetz der komparativen Vorteile wird hier besonders deutlich, denn abgesehen von diesem Spezialfall liegt der Weltmarktpreis immer irgendwo zwischen den beiden Preisen, die sich auf autarken Heimmärkten ergeben, und jedes Land spezialisiert sich bei Handel auf jenes Gut, für das es relativ weniger Arbeitseinsatz braucht.

Auswirkungen des Handels

Der Import und Export, der unter den skizzierten Bedingungen (Schnittpunkt der Kurven N und A innerhalb des entscheidenden Bereichs in der oberen Abbildung) stattfindet, übt natürlich auch einen Druck auf die Preise aus. Aus Sicht von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} wird nun Wein aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} importiert (neues Angebot) und Tuch nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} exportiert (neue Nachfrage) – und vice versa für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} . Durch das vergrößerte Angebot gibt es einen Druck nach unten für den relativen Preis von Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} sowie für Tuch in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} . Analog erfolgt ein Druck nach oben für die relativen Preise von Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} und Tuch in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} . Abgesehen vom Fall, in dem sich eines der Länder nicht vollständig spezialisiert, wird der relative Preis für Wein am Weltmarkt stets zwischen den relativen Preisen unter Autarkie liegen:

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}} < \frac{p_{c}}{p_{w}} < \frac{a_{c}^{P}}{a_{w}^{P}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.1.3)}

wobei sich mit den Variablenwerten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{c}^{P} = 1} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{w}^{P} = 2} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{c}^{E} = 2} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{w}^{E} = 8} ein kritischer Bereich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{0,25 < p_{c}}{p_{w}} < 0,5} ergibt. Das Modell hat somit gezeigt, dass Ökonomien mit unterschiedlichen Produktivitätsniveaus sich spezialisieren werden – nämlich auf jenes Gut, bei dem sie einen komparativen Vorteil haben.

Inwieweit beide Ökonomien davon profitieren, kann auf zweierlei Arten gedacht werden. Die erste Weise bezieht sich auf die Produktion: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} könnte Tuch auch direkt selbst produzieren, aber indem es Wein exportiert, kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} Tuch gewissermaßen indirekt „produzieren“, indem es zuerst Wein tatsächlich herstellt und dann gegen Tuch mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} tauscht. Dass diese Methode der „indirekten Tuchproduktion“ für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} vorteilhafter weil effizienter ist, kann man erkennen, indem man den jeweils nötigen Arbeitsaufwand vergleicht.

Einerseits kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} eine Arbeitsstunde verwenden, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{1}{a_{c}^{P}} = 1} EH Tuch direkt zu produzieren. Andererseits kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} diese Arbeitsstunde benutzen, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{1}{a_{w}^{P}} = 0,5} EH Wein zu produzieren. Dieser Wein kann dann verwendet werden, um ihn mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} gegen Tuch zu tauschen. Am Weltmarkt wird Wein zum relativen Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}}} gehandelt, d.h. 1 EH Wein wird gegen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}}} EH Tuch getauscht. Daraus ergibt sich, dass eine Arbeitsstunde in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} nun Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{w}}{p_{c}} \right)\left( \frac{1}{a_{w}^{P}} \right)} EH Tuch einbringt. Damit erhält Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} mehr Tuch, als wenn es Tuch selbst produziert hätte, solange die aus Ungl. (1.1.3) abgeleitete Bedingung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}} > \frac{a_{w}^{P}}{a_{c}^{P}}} erfüllt ist. Sind bspw. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w} = 3} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{c} = 1} , so kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} mit gleichem Einsatz 1,5mal so viel Tuch „produzieren“ wie ohne Handel.

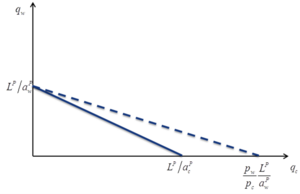

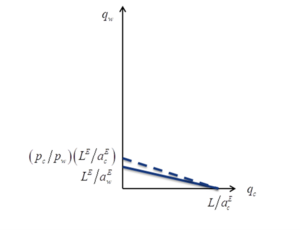

In einer Welt ohne Handelsbilanzdefizite kann ein Land grundsätzlich nur konsumieren, was es produziert. Die zweite Weise zu zeigen, wie Länder vom Handel profitieren, liegt in der Betrachtung des Konsums. Folgende Abbildungen zeigen die erweiterten Konsummöglichkeiten für beide Länder, wobei die durchgehenden Kurven den möglichen Konsum ohne Handel, die strichlierten Kurven den Konsum mit Handel anzeigen. Das linke Diagramm zeigt, wie sich der potenzielle Tuch-Konsum in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bei Handel erhöht, mit den bisher angenommenen Variablen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{P}}{a_{c}^{P}} = 20} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{w}}{p_{c}} \right)\left( \frac{L^{P}}{a_{w}^{P}} \right) = 30} EH Tuch, was einem Wachstum von 50% entspricht. Das rechte Diagramm zeigt analog den Anstieg des potenziellen Wein-Konsums in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , in diesem Fall von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{E}}{a_{w}^{E}} = 2,5} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{c}}{p_{w}} \right)\left( \frac{L^{E}}{a_{c}^{E}} \right) = 3,33} , was 33,3% Wachstum entspricht. In beiden Diagrammen repräsentieren die Flächen zwischen den beiden Kurven die jeweiligen Güterbündel, die unter Handel erzielbar sind und unter Autarkie nicht erreicht werden können. [5] Aus diesem Grund kann gesagt werden, dass es den Konsument*innen mit Handel besser gehen muss als ohne Handel, weil sie mehr konsumieren können.

Implikationen

Vergleicht man die Ergebnisse unter Handel und unter Autarkie, so folgt erstens, dass in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} ausschließlich Wein produziert wird, obwohl Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} im Vergleich zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} auch Tuch billiger produzieren kann (d.h. einen absoluten Vorteil genießt) und konsequenterweise in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ausschließlich Tuch produziert wird, weil Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} im Vergleich zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bei diesem Gut niedrigere Opportunitätskosten hat (d.h. einen komparativen Vorteil genießt). Zweitens kann nun in beiden Ländern bei gleichem Arbeitsaufwand mehr konsumiert werden, und zwar auch in jenem Land, das aufgrund seiner technologischen und/oder natürlichen Ressourcen unterlegen ist (hier: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ).

Aus dem Modell heraus lassen sich auch die relativen Löhne der Arbeiter*innen in beiden Ländern berechnen. In der Beispielrechnung arbeiten alle Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} konsequenterweise in der Weinproduktion, und alle Arbeiter in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} in der Tuchproduktion. Da es 2 AE braucht, um 1 EH Wein zu produzieren, beträgt der Lohn je AE in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{P}} , den Gegenwert von 0,5 EH Wein, aus der Beispielrechnung ergibt sich somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{P} = 1,5} . Analog ergibt sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{E} = 0,5} , da dies dem Gegenwert der Tuchproduktion je AE in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} entspricht. Ein*e Arbeiter*in in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} verdient somit dreimal so viel wie ein*e Arbeiter*in in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} .

Zu beachten ist, dass der relative Lohn zwischen den Verhältnissen der beiden Ökonomien in den beiden Sektoren liegt: Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} sind bei Wein 4-mal so produktiv wie jene in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , aber nur 2-mal so produktiv bei Tuch. Der Lohn ist 3-mal so hoch, wie oben berechnet. Gerade weil der relative Lohn zwischen den beiden relativen Produktivitätsniveaus liegt, haben beide Länder einen Kostenvorteil für jeweils ein Gut: Aufgrund seines niedrigeren Lohnniveaus hat Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} einen Kostenvorteil bei der Produktion von Tuch, obwohl die Produktivität niedriger ist. Analog hat Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} einen Kostenvorteil bei Wein, obwohl das Lohnniveau höher ist: Der höhere Lohn wird durch die höhere Produktivität mehr als kompensiert.

Dass trotz des niedrigeren Lohns die Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} vom Handel profitieren, lässt sich anhand dessen demonstrieren, was sie sich vorher und nachher leisten können: Unter Autarkie können mit dem Lohn für eine Arbeitseinheit 0,5 EH Tuch oder 0,125 EH Wein erworben werden, oder beliebige Güterbündel im Austauschverhältnis 4:1. Mit Handel kann mit dem Lohn für eine Arbeitseinheit immer noch 0,5 EH Tuch oder nun 0,167 EH Wein erworben werden, oder beliebige Güterbündel im Austauschverhältnis 3:1.

Diese Werte gelten freilich für den*die durchschnittlichen Arbeiter*in und werden aus diesem Grund auch durch die Diagramme in den oberen Abbildungen repräsentiert. Es stellt sich als letzte Frage, wie es um den Nutzen von Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bestellt ist, die lieber Wein konsumieren, da der Preis von Wein relativ zu Tuch nun höher ist? Im konkreten Beispiel hat sich der Weinpreis von 2 auf 3 GE erhöht. Die Antwort liegt einerseits im obigen Absatz, da entscheidend ist, was eine Arbeitseinheit kaufen kann: Das war vor und nach der Öffnung für Handel eine 0,5 EH Wein. Ein*e Arbeiter*in, der*die nur Wein konsumiert (und nur dieser!), ist daher zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt. Alle anderen können nun bei gleichem Weinkonsum mehr Tuch konsumieren, oder von beidem mehr konsumieren.

Eine Umrechnung in das Bruttoinlandsprodukt zeigt schließlich, wie durch den Handel beide Länder Wirtschaftswachstum erfahren: Angenommen, beide Länder haben unter Autarkie jeweils die Hälfte der Ressourcen für die Produktion der beiden Güter eingesetzt. Dann betrug das BIP zu Weltmarktpreisen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} unter Autarkie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w}\left( \frac{\left( \frac{L^{P}}{2} \right)}{a_{w}^{P}} \right) + p_{c}\left( \frac{\left( \frac{L^{P}}{2} \right)}{a_{c}^{P}} \right)} , was mit den eingesetzten Variablenwerten 25 GE entspricht. Nach der Öffnung für Handel und der Spezialisierung auf die Weinproduktion beträgt das BIP Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w}\left( \frac{L^{P}}{a_{w}^{P}} \right)} und somit 30 GE. Für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ergeben sich analog die Werte von 8,75 GE und 10 GE.

Handelspolitik

Wie bei so vielen Fragen in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gibt es gerade beim Außenhandel bei vielen Antworten ein sowohl-als-auch. Das Ricardo-Modell zeigt eindrucksvoll, warum Ökonomien vom Handel profitieren, wobei das zugrundeliegende Prinzip so zu verstehen ist: Der Schlüssel liegt im Prinzip der Arbeitsteilung, wonach jeder machen soll, was er am besten kann. Wie für Mitarbeiter*innen eines Betriebs gilt das auch für die Weltwirtschaft und folgt damit dem Grundprinzip allen ökonomischen Denkens, nämlich jenem des geringsten Aufwands zur Erreichung eines bestimmten Ziels, oder – gleichlautend – die Maximierung des Ertrags bei gleichem Aufwand. Wie gezeigt wurde, wird in der Welt mit Handel bei gleichem Arbeitseinsatz mehr produziert, und somit ist mehr für alle da. Dennoch gibt es Einwände gegen internationalen Handel, manche basieren auf Missverständnissen, manche sind berechtigt. Von entsprechender Bedeutung sind Instrumente zur Steuerung des Außenhandels, von denen das wichtigste Instrument Zölle darstellen. Sie führen in der Regel zu Wohlfahrtsverlusten, können unter Umständen dennoch sinnvoll sein.

Die Bedeutung des Ricardo-Modells

Gerade das Ricardo-Modell ist ein gutes Beispiel dafür, wie häufig zu hörende Argumente in der öffentlichen Diskussion relativ leicht widerlegt werden, wenn man sich mit dem Sachverhalt auseinandersetzt. Drei Aussagen begegnet man dabei besonders häufig:

- Aussage 1: „Freier Handel lohnt nur dann, wenn das eigene Land stark genug ist, um gegenüber ausländischem Wettbewerb zu bestehen.“

- Dahinter steht die Annahme, dass eine Ökonomie, die alles teurer produziert als eine andere, im Freihandel zwangsläufig untergehen müsse. Doch dieses Argument ist in etwa so zutreffend wie die Vorstellung, dass zwei Personen eine beliebige Arbeit nur dann sinnvoll aufteilen können, wenn jede*r bei zumindest einer Tätigkeit besser ist als der*die andere. Es ist nicht schwierig, sich vorzustellen, dass eine Person sowohl Tätigkeit A und Tätigkeit B besser verrichten kann als eine andere Person. Heißt das, dass die Zusammenarbeit produktiver wird, wenn die zweite Person gar nichts tut? Wohl kaum! Der Schlüssel liegt folglich darin, zu verstehen, dass auch eine Ökonomie, die in allem besser ist, davon profitiert, Tätigkeiten auszulagern, in denen sie komparativ schlechter ist. Analog profitiert auch eine Ökonomie, die in allem schlechter ist, davon, jene Tätigkeiten auszuführen, in denen sie komparativ besser ist – um dann vom gestiegenen Gesamtprodukt zu profitieren.

- Aussage 2: „Globaler Wettbewerb ist ungerecht und schadet anderen Ländern, wenn er auf niedrigen Löhnen basiert.“

- Dieses Argument ist gerade in der Globalisierungskritik weit verbreitet und bezieht sich häufig auf Lohndumping und damit der Angst, dass niedrig bezahlte Arbeiter*innen im Ausland die Industriearbeit der etablierten Industriestaaten übernehmen. Das Argument hat einen korrekten Ausgangspunkt, da die Verlegung der Industriearbeit tatsächlich ein wesentliches Merkmal der Globalisierung darstellt. Obendrein ist die Ungerechtigkeit hinsichtlich der weltweiten Unterschiede bei Arbeitseinkommen evident. Falsch ist allerdings der Schluss, diese Prozesse wären schädlich – zumindest, wenn man als Kriterium die gesamte Wohlfahrt heranzieht. Wie oben gezeigt wurde, steigt das BIP beider Länder, und somit profitieren sowohl das produktivere wie das weniger produktive Land.

- Aussage 3: „Handel beutet ein Land aus und bringt es in eine schlechtere Position, wenn die Arbeiter*innen in diesem Land niedrigere Löhne erhalten als in anderen Ländern.“

- Dieses Argument taucht unweigerlich auf, wenn man sich etwa die Löhne und Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesch ansieht und sie mit dem eigenen Lohn vergleicht. Richtig ist aus marxistischer Sicht, dass Arbeiter*innen ausgebeutet werden und unbestritten ist wohl, dass irgendjemand in den importierenden Ländern vom Handel profitiert, denn sonst fände er nicht statt; das Argument hat allerdings zwei Schwächen. Erstens ist nicht zu sehen, inwieweit die Ausbeutung auf niedrigerem Niveau sich qualitativ von jener auf höherem Niveau unterscheidet. Anders formuliert: Wenn eine Näherin in Bangladesch durch eine in Österreich ersetzt wird (oder umgekehrt), inwieweit ändert sich das Grundprinzip der Ausbeutung? Es ändert sich gar nicht, es findet nur auf unterschiedlichem Niveau statt, entsprechend den Entwicklungsniveaus der jeweiligen Ökonomien. Zweitens wird übersehen, dass sich – wie in der Einleitung zu Lektion 1.1 besprochen – die meisten Länder, die von niedrigen Löhnen geprägt sind, freiwillig geöffnet haben, um diese Arbeiten durchzuführen. Das Ricardo-Modell zeigt, dass sich auch die Konsument*innen im weniger produktiven Land nach der Öffnung mehr Güter leisten können.

Die begrenzte Aussagekraft des Ricardo-Modells

So schlüssig die aus dem Ricardo-Modell abgeleiteten Gegen-Gegen-Freihandels-Argumente auch sein mögen, sie haben ihrerseits Schwächen. Im Sinne der Erkenntnis ist die erste Entwicklungsstufe, das Ricardo-Modell zu verstehen und die zweite, seine Limitationen zu erkennen. Das Grundproblem des Ricardo-Modells ist dabei, dass es seinem Wesen nach statisch ist: Zwei Ökonomien werden beschrieben und ändern sich nicht. Als wichtigstes Gegen-Gegen-Gegen-Freihandels-Argument genügt ein schlichter Verweis auf die Geschichte: Die heute führenden, exportorientierten Industriestaaten – Deutschland, Japan, USA – haben ihre Wirtschaft zunächst abgeschottet, bevor sie eine international konkurrenzfähige Industrie aufbauten. Auch die Republik Korea als letzter (und seit Japan einziger) Neuling im exklusiven Klub reicher Nationen, die ihren Wohlstand auf einer exportorientierten Industrie aufgebaut haben, schottet ihre Wirtschaft bis heute in vielen Bereichen vor ausländischer Konkurrenz ab. Gar nicht zu reden von Ökonomien, die zu diesem Klub zumindest temporär aufgeholt (aber ihn noch lange eingeholt) haben wie etwa die Sowjetunion in den 1950er- und 1960er-Jahren, oder aktuell die Volksrepublik China seit den 1990er-Jahren.

Allgemeiner formuliert liegt die erste Schwäche des Ricardo-Modells darin, dass es impliziert, dass die Ökonomien ihre Rollen einnehmen und darin verharren – und Entwicklungsländer für immer Entwicklungsländer bleiben. Skeptisch sollte in diesem Zusammenhang machen, dass die etablierten Industriestaaten seit dem 19. Jahrhundert bis heute den globalen Freihandel mitunter auch mit Gewalt durchsetzen. Wenn sich wirtschaftlich schwache Länder wie Bulgarien oder Rumänien dem Gemeinsamen Markt der EU anschließen, so ist dies nicht zwangsläufig ein Beleg für die Richtigkeit der aus dem Ricardo-Modell abgeleiteten Argumente, sondern zeigt bloß, dass in diesem bestimmten Fall die Vorteile der Mitgliedschaft gegenüber der Nicht-Mitgliedschaft überwiegen. Aus dem Ricardo-Modell den Schluss ziehen zu wollen, dass Bulgarien und Rumänien allein dank des innereuropäischen Freihandels dereinst zu reichen Ländern würden, ist aufgrund des statischen Charakters des Modells jedenfalls nicht zulässig! Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass sehr große und mächtige Länder – meistens zum Missfallen der etablierten Industriestaaten – in der Regel ihre eigenen Wege der Entwicklung suchen und häufig unter großen Opfern auch durchsetzen, bspw. die China, Indien, Iran, Russland. Dass die Volksrepublik China im letzten Vierteljahrhundert sehr stark vom Außenhandel profitiert hat, heißt eben nicht, dass es noch mehr profitierte, wenn es die Kontrolle völlig aufgäbe.

Die Statik des Ricardo-Modells ignoriert zweitens die Kosten, die durch Anpassung entstehen. Öffnet sich eine Ökonomie und stellt ihre Wirtschaft entsprechend der komparativen Vor- und Nachteile um, so passiert dies nicht von heute auf morgen. Vielmehr werden jene Branchen, in denen die Ökonomie von komparativen Nachteilen betroffen ist, von Pleiten und Arbeitsplatzverlust gekennzeichnet sein. Im Modell passiert die Anpassung ohne Übergangszeit, in der realen Welt kann sie für Individuen lebenslange Arbeitslosigkeit nach sich ziehen, mit den entsprechenden Folgen für die Gesellschaft. Ein besonders prägnantes Beispiel ist der Niedergang der Industrie im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR), die im Zuge der deutschen Vereinigung praktisch über Nacht der Konkurrenz der gesamten Europäischen Gemeinschaft ausgesetzt war. Hohe Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsrückgang und Deindustrialisierung mögen im Gebiet der ehemaligen DDR noch verkraftbar sein, weil sie innerhalb Deutschlands passieren und durch innerdeutsche Transfers erheblich abgemildert werden. Allerdings waren alle RGW-Staaten mit vergleichbaren Problemen konfrontiert, die zwar zumeist langsamer abliefen als im Fall der DDR, von denen sich einige jedoch bis heute nicht erholt haben; Länder wie Tadschikistan oder die Ukraine haben bis heute nicht das Produktions- und Wohlstandsniveau erreicht, dass sie vor ihrer Öffnung im Zuge der Auflösung der Sowjetunion bereits hatten.

Ein dritter, vom Ricardo-Modell ausgeklammerter Effekt, der jedoch ein wesentliches Merkmal der Globalisierung darstellt, ist die Frage, was mit den erzielten Wohlfahrtsgewinnen passiert. So zeigt die Entwicklung der USA im letzten Vierteljahrhundert, die von einem starken Rückgang des Anteils der Industrie gekennzeichnet ist, dass viele vergleichsweise gut bezahlte Arbeitsplätze im industriellen Sektor durch vergleichsweise schlecht bezahlte Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor ersetzt wurden. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkommen deutlich erhöht. [6] Offensichtlich hat sich in den USA im Rahmen der Globalisierung die Verteilung des Wohlstands zugunsten des Kapitals verschoben. Diese Entwicklung widerlegt nicht die Aussage des Ricardo-Modells, sie zeigt allerdings seine Grenzen auf: Im Ricardo-Modell sind die Arbeiter zugleich die Eigentümer der Produktionsfaktoren, da es nur den Faktor Arbeit gibt. In der realen Welt spielen freilich auch Machtverhältnisse eine große Rolle, und die jüngere Geschichte zeigt, dass vom Freihandel verschiedene Gruppen innerhalb der Gesellschaften unterschiedlich betroffen sind. [7]

Zölle

Zölle gehören zu den ältesten wirtschaftspolitischen Instrumenten und lassen sich bis ins Altertum rückverfolgen. Ihre Bedeutung geht zwar seit dem GATT zurück, dennoch sind sie auch heute allgegenwärtig und eine wichtige staatliche Einnahmenquelle. [8] Bei einem Zoll handelt es sich aus ökonomischer Sicht schlicht um eine Steuer auf ein importiertes Gut. Man unterscheidet:

- Spezifische Zölle: Diese werden in einer festen Höhe auf jede importierte Gütereinheit erhoben (z.B. 1 GE je EH Wein).

- Wertzölle: Diese werden anteilig auf den Wert des Güterimports erhoben (z.B. 25% auf den Warenwert des eingeführten Weins).

Für Konsument*innen sind die Auswirkungen analog zu indirekten Steuern: Sie reduzieren die Konsumentenrente und verlagern den Konsum auf andere, weniger hoch besteuerte Güter. Der Lenkungseffekt wird offensichtlich, da nach Einführung eines Zolls auf ein bestimmtes Gut andere Güter vermehrt konsumiert werden. Handelt es sich dabei um die Produkte einheimischer Anbieter*innen, so können Letztere ihre Preise anheben und die Produktion ausweiten. Aus Sicht der ausländischen Anbieter*innen können Zölle mit Transportkosten verglichen werden: Man ist auf einem Exportmarkt nur dann konkurrenzfähig, wenn man zum Preis der einheimischen Anbieter*innen zuzüglich der Transportkosten seine Produkte anbieten kann.

Angenommen, ein homogenes Gut x wird von zwei Ländern A und B produziert und auf beiden Märkten angeboten. Der Anpassungsprozess nach der Einführung eines Zolls in der Höhe von t GE auf Gut x in A auf Angebot und Nachfrage in A und B lässt sich wie folgt skizzieren: Der Zoll erhöht aus Sicht von Land B die Transportkosten und das Gut wird von dort nur dann weiterhin exportiert werden, wenn es auch nach Einführung des Zolls in Land A konkurrenzfähig ist. Ist das nicht der Fall, ergibt sich in Land A ein Nachfrageüberhang, was den Preis in Land A erhöht, und ein Angebotsüberhang in Land B, was den Preis in Land B reduziert – dieser Prozess setzt sich fort, bis der Preisunterschied genau t GE beträgt: Er ist brutto in Land A um t GE höher als der Nettopreis, der zugleich der Preis in Land B ist.

Der weitere Verlauf: In Land A erhöhen die Produzent*innen als Folge des gestiegenen Preises ihr Angebot. Der höhere Preis führt aber zugleich dazu, dass die Nachfrage in Land A sinkt. In Land B ist der Effekt umgekehrt: Die Produzent*innen reduzieren als Folge des gesunkenen Preises ihr Angebot, und die Nachfrage in Land B steigt. Der Preisanstieg in Land A ist geringer als t, weil zugleich der Nettopreis der Importe durch die Anpassung in Land B gesunken ist. Anders formuliert schlägt sich der Zoll nur im Ausmaß t* < t für die Konsument*innen in Land A nieder.

Betrachtet werde nun ein weiteres Land C, das so klein ist, dass der Effekt der Einhebung eines Zolls auf die Preise im Ausland vernachlässigbar ist. Die Analyse reduziert sich dann auf die Auswirkungen auf Land C, wo sich der Preis von Gut x in vollem Ausmaß t erhöht. Die Produktion von Gut x in Land C steigt aufgrund des höheren Preises, während die Importe im selben Ausmaß zurückgehen.

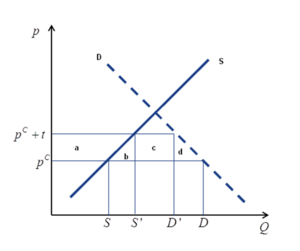

Die obigen Abbildungen illustrieren diese Zusammenhänge, im 1. Diagramm zunächst für ein kleines Land: Durch die Einführung des Zolles entsteht im Land ein neues Gleichgewicht von Angebot S und Nachfrage D, es verschiebt sich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C}} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C} + t} . Das Angebot der Inlandsproduktion erhöht sich durch den neuen Preis von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S'} , während die Nachfrage von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D'} zurückgeht. Zugleich geht die importierte Menge zurück: Betrug sie vor Einführung des Zolls Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} , beträgt sie nun Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} . Von besonderem Interesse sind die Flächen a, b, c und d, welche Kosten und Nutzen für unterschiedliche Gruppen darstellen. [9]

Die Konsumentenrente entspricht der gesamten Fläche unterhalb der Nachfragekurve und über dem Preis. Vor Einführung des Zolls entsprach die Konsumentenrente jener Fläche, die oben von der Nachfragekurve und unten vom Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C}} begrenzt wird. Nach Einführung umfasst sie jetzt nur noch die Fläche, die oben von der Nachfragekurve und unten vom Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C} + t} begrenzt wird. Durch den Preisanstieg schrumpft die Konsumentenrente daher um die Fläche a + b + c + d.

Die Produzenten in Land C hingegen profitieren vom höheren Preis, was sich in einem Anstieg der Produzentenrente niederschlägt. Die Produzentenrente entspricht der Fläche über der Kurve S und unter dem Marktpreis, sie wächst daher um die Fläche a. Der Staat wiederum profitiert von den Zolleinnahmen, welche sich auf das Importvolumen multipliziert mit Zollsatz Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} belaufen. Da das Importvolumen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} schrumpft, entsprechen die Zolleinnahmen der Fläche c. Der Gesamteffekt für ein kleines Land ist somit eindeutig negativ: Dem Anstieg der Produzentenrente a und der Steuereinnahmen c steht der Verlust der Konsumentenrente a + b + c + d gegenüber, der Nettowohlfahrtsverlust des Zolls entspricht somit der Summe der Flächen b + d.

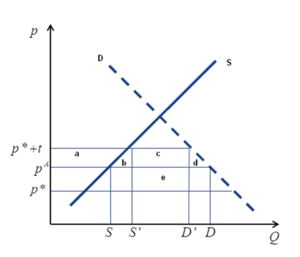

Anders sieht die Situation für ein großes Land A aus, die im 2. Diagramm abgebildet ist. Durch den Einfluss auf die Gesamtnachfrage ausländischer Produzent*innen sinkt der Auslandsexportpreis auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p*} . Die Einnahmen des Staates werden daher um die zusätzliche Fläche e erhöht: Die Differenz zwischen dem Nettoimportpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p*} und dem Bruttomarktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p* + t} ist größer als jene zwischen dem alten Marktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{A}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p* + t} . Der Gesamtwohlfahrtseffekt eines Zolls ist nicht eindeutig, da dem Verlust an Konsumentenrente unter Umständen höhere Steuereinnahmen gegenüberstehen.

An dieser Stelle sei das Konzept der Terms of Trade (reales Tauschverhältnis) definiert: Sie entsprechen dem Verhältnis von Export- zu Importpreisen und geben somit an, wie viele Güter ausgeführt werden müssen, um eine bestimmte Menge von Gütern einführen zu können. Für ein großes Land kann die Einführung eines Zolls daher zu Terms-of-Trade-Gewinnen führen, da sich die Auslandsexportpreise reduzieren und importierte Güter somit netto billiger werden. Ein kleines Land hat diese Möglichkeit nicht und es überwiegt der nachteilige Effekt für die Konsument*innen.

Exportsubventionen

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung für die Lieferung eines Guts ans Ausland. Ebenso wie spezifische Zölle können sie nach exportierten Mengen, oder analog zu Wertzöllen nach einem Anteil des Exportwerts bestimmt werden. Der*die Anbieter*in wird reagieren, indem er*sie das Gut so lange exportiert, bis der Inlandspreis den Auslandspreis um die Höhe der Subvention übersteigt.

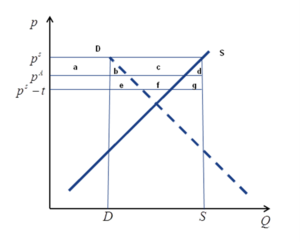

Der Effekt ist somit umgekehrt wie bei einem Zoll: Im Inland kommt es zu einem Nachfrageüberhang und einer Preiserhöhung, im Ausland zu einem Angebotsüberhang und einer Preissenkung. Folgende Abbildung skizziert die Effekte für ein großes Land: Durch die Ausweitung der Produktion steigt der Preis im Exportland von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{A}} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s}} . Gleichzeitig sinkt jedoch durch die vermehrten Importe der Preis im Importland, weshalb die gesamte Preiserhöhung geringer ausfällt als die Höhe der Subvention Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} . Die Differenz zwischen dem neuen Preis im Exportland, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s}} , und dem neuen Preis im Importland, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s} - t} , entspricht der Höhe der Subvention.

Die Konsumenterente im Exportland entspricht wie in obiger Abbildung der Veränderung der Fläche unterhalb der Nachfragekurve S und über dem jeweiligen Preis, in der oberen Abbildung verringert sie sich im Exportland folglich um a + b. Demgegenüber steht eine Zunahme der Produzentenrente a + b + c. Die Kosten der staatlichen Subvention entsprechen dem Exportvolumen mal der Subventionshöhe; in der Abbildung entspricht das Exportvolumen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S - D} , die Höhe der Subventionen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s} - \left( p^{s} - t \right) = t} , die Kosten somit den Flächen b, c, d, e, f und g. Der gesamte Wohlfahrtseffekt ergibt sich aus den Veränderungen der Produzentenrente, der Konsumentenrente und den staatlichen Ausgaben, somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a+b+c-(a+b)-(b+c+d+e+f+g)=-(b+d+e+f+g)} . Der Effekt ist daher eindeutig negativ, wobei b und d denselben Verzerrungseffekt hinsichtlich Konsum und Produktion entsprechen wie bei der Einführung von Zöllen. Darüber hinaus verschlechtert sich das reale Tauschverhältnis, da der Preis des exportierten Gutes auf den Auslandsmärkten sinkt, während er im Inland steigt; dieser Verlust entspricht den Flächen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle e\ + \ f\ + \ g} .

Eine Variante der Exportsubventionen sind Exportkreditförderungen. In diesem Fall erhält der*die Käufer*in des Guts einen geförderten Kredit, was den Erwerb für ihn*sie vergünstigt. Die Effekte sind ähnlich, da der Staat für die Kosten des Kredits zu vergünstigten Konditionen aufkommen muss.

Importquoten

Wird die Menge, die von einem Gut importiert wird, begrenzt, spricht man von einer Importquote. Der Effekt für die Konsument*innen ist analog zur Einführung von Zöllen, der Wirkungskanal läuft jedoch anders: Eine Importquote reduziert das Angebot, wodurch sich die Preise erhöhen. Die inländischen Anbieter*innen werden ihre Produktion entsprechend ausweiten, bis der entstandene Nachfrageüberhang gedeckt ist. In den zwei Abbildungen über der obigen Abbildung würde also nicht die Steuer eingeführt werden, sondern die importierte Menge direkt begrenzt werden, das Importvolumen schrumpft von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} , der Preis erhöht sich entsprechend.

Für die Konsument*innen ist der Effekt einer Importquote damit gleich eines Zolls, der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass mit einer Importquote keine Steuereinnahmen verbunden sind. Ist der Importeur nicht der Staat selbst, sondern vergibt der Staat Lizenzen an Unternehmen, die das Gut importieren dürfen, so werden diese das Gut zum Weltmarktpreis einkaufen und zum höheren Inlandspreis verkaufen. Die Fläche c in Abb. 1.4 entspricht somit nicht mehr Steuereinnahmen, sondern Renten für die Importeure! Vergibt der Staat die Lizenzen direkt an ausländische Unternehmen, so kommt es zu einem Transfer ins Ausland, da die Fläche c jenen ausländischen Unternehmen zugutekommt. Abgesehen von Fall eines staatlichen Importmonopols sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten einer Quote somit wesentlich höher als jene eines Zolls.

Importquoten lassen sich auch in folgenden Varianten beobachten:

- Freiwillige Exportbeschränkungen: In diesem Fall verpflichtet sich das exportierende Land, die Ausfuhr eines Gutes mengenmäßig zu beschränken. Für das importierende Land ist der Effekt der gleiche wie bei einer Importquote, da das Importvolumen reduziert wird. Die Lizenzvergabe erfolgt hier an ausländische Unternehmen oder Regierungen, welche analog die der Fläche c in Abb. 1.4 entsprechenden Gelder einnehmen. Freiwillige Exportbeschränkungen führen als Folge der höheren Preise daher nicht nur zu einer Reduktion der Konsumentenrente im importierenden Land, sondern außerdem zu einem Einkommenstransfer in das exportierende Land.

- Local-Content-Klauseln: Sie schreiben vor, dass ein bestimmter Anteil des Endprodukts aus inländischer Herstellung stammen muss. Local-Content-Klauseln betreffen damit v.a. die Produktion von Zwischengütern. Folglich haben sie für die Anbieter*innen dieser Güter einen ähnlichen Schutzeffekt wie Importquoten. Ein wichtiger Unterscheid besteht jedoch darin, dass die Hersteller*innen der Endprodukte weiterhin Zwischengüter importieren dürfen, und somit die Importmenge auch erhöhen können, solange sie in gleichem Ausmaß die Menge der im Inland gekauften Zwischengüter erhöhen. Der Kostenaufwand der Hersteller*innen der Endprodukte ergibt sich aus dem Durchschnitt der Preise der importierten und der im Inland produzierten Teile zusammen und wird entsprechend an die Konsument*innen weitergereicht.

- Bevorzugung heimischer Anbieter*innen: Angewendet über staatliche Aufträge oder durch staatliche oder stark regulierte Firmen. Diese können einheimische Zwischengüter oder Endprodukte auch dann kaufen, wenn diese teurer als Importe sind; die Effekte sind ähnlich wie bei Importquoten und Local-Content-Klauseln. Handelt es sich bei den Akteuren um staatliche Unternehmen, so mündet die erhöhte Produzentenrente jedoch über den Umweg der staatlichen Unternehmenstätigkeit in erhöhte Staatseinnahmen.

Argumente gegen den Freihandel

Trotz der Wohlfahrtsgewinne, die sich aus dem Ricardo-Modell ergeben und der Wohlfahrtsverluste, die sich aus Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen ergeben, können gute Gründe vorgebracht werden, den Handel zumindest einzuschränken. Ein offensichtliches Argument betrifft den Ablauf des Handels selbst: Der Warentransport durch Europa oder um die ganze Erde führt zu Umweltverschmutzung, und es stellt sich die berechtigte Frage, ob die Kosten der Umweltverschmutzung nicht den Anstieg der Konsumentenrente überwiegen. Das Problem ergibt sich hier allerdings aus einer unzureichenden Steuerpolitik, in der die Kosten der Umweltverschmutzung nicht von jenen getragen werden, die sie verursachen, im Wesentlichen also die Transportunternehmen.

Einschränkungen des Handels sind zu unterscheiden von Politikmaßnahmen, die nur das Inland betreffen, aber geeignet sind, das Produktionsvolumen bestimmter Güter zu verändern und somit das Import- und Exportvolumen der jeweiligen Branchen zu beeinflussen. Dazu zählen die Steuer- und Subventionspolitiken sowie Marktregulierungen. Argumente dafür, den Handel direkt einzuschränken, lassen sich wie folgt zusammenfassen: