Knowledge Management Instruments und Enterprise Knowledge Infrastructures - Wissen

Wissen

Einleitung

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Wissen und den Mechanismen seiner Entstehung beschäftigt die westliche Philosophie seit vielen hundert Jahren. Je nach philosophischer Ausrichtung waren Erkenntnis, Wissen und Wahrheit mehr oder weniger stark miteinander verknüpft. Platon sah Wissen als eine objektive Tatsache, die unabhängig von den Sinneswahrnehmungen eines Menschen ist. Demzufolge kann alles Wissen durch logisches Denken hergeleitet werden, eine Annäherung an die absolute Wahrheit ist nur durch Logik möglich. Dieser Sichtweise diametral entgegengesetzt ist jene von Aristoteles. Er sieht Wissen als das Resultat menschlicher Erkenntnisprozesse. Diese sind nach Aristoteles nicht durch Logik bestimmt, sondern durch Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen (vgl. Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000, S. 4–5). Diese Sichtweise entspricht dem Alltagsverständnis von Wissen als Summe individueller Erfahrungen und Erkenntnisse. Menschen nutzen ihre Kenntnisse und ihre erworbenen Fähigkeiten, um ihren Alltag zu bewältigen und Probleme zu lösen (vgl. Probst et al. 2006, S. 22).

Teile dieses Wissens können artikuliert und schriftlich dokumentiert werden. Theoretisches und Faktenwissen reichen nicht aus, einen Menschen zu kompetentem Handeln zu befähigen. Fahrrad fahren zu erlernen, indem man den Bewegungsablauf anhand einer schriftlichen Ablaufbeschreibung studiert, ist undenkbar. Der Erfolg stellt sich erst ein, wenn das Gehirn die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen interpretieren kann und die passenden Bewegungsabläufe verinnerlicht hat. Ähnlich verhält es sich mit den Anforderungen, die Menschen in den verschiedensten Berufen erfüllen müssen. Meisterschaft entsteht durch Erfahrung und die Fähigkeit, aus der Essenz dieser Erfahrung Wissen zu generieren und anderen weiterzugeben. Ein Meister schöpft seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, wie körperliches Geschick oder intuitive Problemlösungsfähigkeit, aus seiner jahrelangen Erfahrung. Dieses Erfahrungswissen zu artikulieren und anderen zu vermitteln ist eine besondere Herausforderung für den Ausbildungsprozess (vgl. Willke et al. 2001, S. 12–14). Diese Unterscheidung zwischen Faktenwissen und Erfahrungen ist für Wissensmanagement von großer Bedeutung, daher wird die Dichotomie von implizitem und explizitem Wissen im Abschnitt 1.2.1 noch genauer erläutert.

In eine ähnliche Richtung geht die Abgrenzung von Wissen, Information und Daten. Die klare Unterscheidung zwischen diesen Begriffen macht den Gegenstandsbereich von Wissensmanagement deutlich. Im täglichen Sprachgebrauch werden diese Begriffe oft synonym verwendet, wodurch eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Eigenheiten behindert wird. Bei der Analyse der verschiedenen Wissensmanagement-Modelle ist die Kenntnis der Unterschiede hilfreich, um die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der eingesetzten Methoden zu verstehen.

Wissensarten

Implizites und explizites Wissen

Mit der Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen hat Michael Polanyi eine grundlegende Aussage zur Nutzung und Übertragbarkeit von Wissen getroffen. Seine Überlegungen sind zentraler Bestandteil der meisten Theorien und Modelle, die die Wissensmanagementliteratur hervorgebracht hat. Auslöser für Polanyi´s Beschäftigung mit den beiden Wissensarten waren die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie. Diese untersucht die Besonderheiten des menschlichen Wahrnehmungsapparates. Dieser versetzt den Menschen in die Lage, unvollständige Informationen zu ergänzen und mit Sinn zu erfüllen. Bei Versuchen mit Reizstrom konnte nachgewiesen werden, dass die Probanden Muster erkannten und Reaktionen antizipierten, ohne dafür eine bewusste Erklärung machen zu können. Ihre Leistung schien mehr auf Intuition zu beruhen als auf wohl überlegten Entscheidungen. Aus diesen Erkenntnissen zog Polanyi den Schluss, dass der Mensch mehr weiß, als er zu sagen vermag (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 6–8). Diese zweite, intuitive Kategorie von Wissen bezeichnete er als implizites Wissen. Es ist dadurch charakterisiert, dass es auf körperlichen Erfahrungen, Bewegungsabläufen und Sinneseindrücken beruht, die untrennbar an den Menschen gebunden sind, der sie gemacht hat. Dieses körperliche Wissen befähigt den Menschen zu manuellen Fertigkeiten ebenso wie zum Erkennen komplexer Zusammenhänge. Darauf aufbauend können intuitive Entscheidungen getroffen werden, für die es scheinbar keine nachweisbaren Fakten gibt und die daher nach objektiven Kriterien nicht ausreichend begründet werden können. Dieses implizite Wissen ist weitgehend unbewusst und selbst der bewusste Teil kann kaum artikuliert werden (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 10–16). Kreative Wissensarbeit ist geprägt von diesen Mustererkennungs-Prozessen, in denen sich Menschen auf der Basis unvollständiger Information und ihrem Erfahrungsschatz zwischen verschiedenen Handlungsalternativen entscheiden.

Der Gegenpol zum impliziten Wissen ist das explizite Wissen. Dieses ist seinem*seiner Träger*in bewusst und vollständig artikuliert oder zumindest vollständig artikulierbar. Das explizite Wissen besteht aus der Kenntnis von Einzelheiten und den zwischen ihnen bestehenden Zusammenhängen. Polanyi erklärt die Unterschiede zwischen den beiden Wissensarten anhand eines praktischen Beispiels: Der Konstrukteur eines Fahrzeuges besitzt darüber explizites Wissen. Er kennt alle seine Bestandteile, ihre Position im Fahrzeug, ihre Funktion, wechselseitige Abhängigkeiten und Zusammenhänge. Seine Kenntnisse über das Fahrzeug befähigen ihn dazu, dieses zu konstruieren und zu warten. Andererseits ist dadurch nicht gesagt, dass er auch in der Lage ist, das Fahrzeug sicher durch den Verkehr zu lenken. Dem gegenüber besitzt ein ausgebildeter Fahrer mit Erfahrung im Umgang mit Kraftfahrzeugen das notwendige implizite Wissen, um es sicher zu lenken. Er braucht dazu kein Wissen über die technischen Einzelheiten und den Aufbau des Fahrzeuges (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 18–19).

In der Praxis lassen sich die beiden Wissensarten nicht so klar trennen, wie es das Beispiel suggeriert. Sowohl beim Konstrukteur als auch beim Fahrer sind beide Wissensarten involviert, wenn auch mit unterschiedlicher Ausprägung. Der Konstrukteur wäre ohne implizites Wissen gar nicht in der Lage, das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu erfinden. Der Fahrer braucht zum Steuern des Fahrzeuges zwar überwiegend implizites Wissen über die verschiedenen Bewegungsabläufe, ohne explizites Wissen kommt aber auch er nicht aus. Er muss die Bedienungselemente und Anzeigen kennen und für die Teilnahme am Straßenverkehr ausreichende Kenntnis über die Straßenverkehrsordnung besitzen. Damit wird deutlich, dass dieses Beispiel für beide Akteure beide Wissensarten voraussetzt, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Dennoch zeigt dieses Beispiel auch, dass für alltägliche Handlungen überwiegend implizites Wissen genutzt wird und dass der Anteil von explizitem Wissen vergleichsweise gering ausfallen kann. Umgekehrt genügt explizites Wissen alleine nicht, um komplexe Handlungen auszuführen, da das theoretische Wissen alleine einen Menschen nicht in die Lage versetzt, die notwendigen körperlichen Schritte auszuführen. Menschen schätzen dieses Verhältnis meistens falsch ein, da sie sich aufgrund des unbewussten Charakters von implizitem Wissen gar nicht über die einzigartigen Fähigkeiten klar sind, zu denen sie das menschliche Gehirn gepaart mit dem Wahrnehmungsapparat befähigt.

Exkurs: SECI-Modell

Die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen bildete die Grundlage für das Modell der Wissensschaffung von Nonaka et al. Dieses ist eine der bekanntesten Theorien zur Wissensschaffung. Die Autor*innen differenzierten das implizite Wissen weiter, indem sie ihm technische und kognitive Elemente zuschrieben. Der technische Aspekt beschreibt die Fertigkeiten einer Person, die durch sein*ihr handwerkliches Können bestimmt werden. Können beweist sich in der Praxis, bei der praktischen Ausführung von Handlungen und Bewegungsabläufen. Damit soll nicht der Eindruck vermittelt werden, dass darunter nur manuelle, körperliche Tätigkeiten zu verstehen sind. In diese Kategorie fällt beispielsweise auch der kompetente Umgang mit Computern, der neben den theoretischen Zusammenhängen auch die koordinierte Eingabe mit Maus und Tastatur voraussetzt. Die kognitiven Elemente des impliziten Wissens werden durch die mentalen Modelle verkörpert, mit denen Menschen neue Sinneseindrücke und Informationen bewerten. Je nach dem Grad der Übereinstimmung integrieren sie die neuen Informationen in ihr bestehendes Modell, oder erweitern dieses wenn nötig. Mentale Modelle werden dazu verwendet, die Umwelt anhand der darin abgebildeten Kenntnisse und Erfahrungen zu strukturieren (vgl. Nonaka et al. 1997, S. 72–73). Das explizite Wissen beschreiben Nonaka et al. als geistiges, objektives und objektivierbares Wissen, das unabhängig vom Menschen existiert. Es lässt sich in Form von Modellen und Theorien beschreiben, wobei diese Modelle von den oben beschriebenen mentalen Modellen zu unterscheiden sind. Diese Modelle beschreiben komplexe Systeme anhand ihrer Elemente und ihres Zusammenspiels, das durch Regeln beschrieben ist (vgl. Nonaka et al. 1997, S. 73).

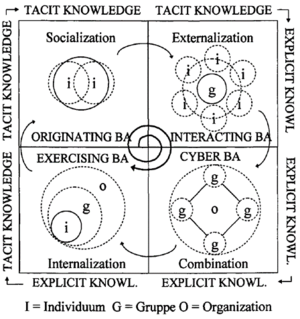

Die Wissensspirale beschreibt den Prozess der Wissensschaffung, der sich durch die Wechselwirkung der Wissensarten in vier Schritten vollzieht. Durch Sozialisation wird das implizite Wissen direkt von einer Person an eine andere weitergegeben. Die älteste Form der Weitergabe von Erfahrungswissen ist die Beziehung zwischen Lehrmeister*in und Schüler*in. Auch Erfahrungsgruppen, Trainee Programme und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen verfolgen dieses Ziel. Die größte Dynamik weist in diesem Kontext die Projektgruppe auf, deren Ziel die Erfüllung einer Aufgabe ist, was in der Regel mit dem Austausch von Wissen zwischen den Projektmitarbeiter*innen verbunden ist. Durch Externalisierung soll das implizite Wissen in eine explizite Form überführt werden. Dazu müssen Mitarbeiter*innen ihre Vorstellungen und mentalen Modelle ausformulieren und in eine schriftliche oder grafische Form bringen. Zum besseren Verständnis werden die Konzepte in Metaphern, Analogien und Modellen verpackt. Das explizite Wissen liegt in Form von Dokumenten vor, die mit Hilfe von IT-Systemen ausgewertet werden können. Durch die Kombination der verschiedenen Informationen entsteht neues Wissen, das für die Entwicklung neuer Produkte und Leistungen verwendet wird. Die Informationen aus Dokumenten und Systemen durchdringen das gesamte Unternehmen und erreichen damit eine größere Verbreitung, als dies durch den direkten Austausch möglich wäre. Diese Informationen werden von den Mitarbeiter*innen in ihren Arbeitsprozessen verwendet. Die dabei entstehenden Erfahrungen stellen eine erneute Transformation von Wissensarten dar, in diesem Fall von explizit zu implizit. Diese vier Arten der Wissensumwandlung bilden einen ständigen Kreislauf. Die einzelnen Umwandlungsschritte transportieren das Wissen in immer größere Strukturen: vom Team zur Abteilung, von dort quer über die Bereiche und schließlich in das gesamte Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg. Dieser Aspekt wird im SECI-Modell (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) durch die Spirale ausgedrückt, die die Spiralbewegung des Wissens symbolisiert. Nonaka hat das SECI-Modell später um das Konzept des Ba erweitert. Dieses verbindet die vier Transformationen mit physischen und virtuellen Räumen für Wissensaustausch und Interaktion. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Wissensaustausch an diesen Orten zwischen zwei Individuen, in Gruppen und quer über die gesamte Organisation stattfindet (Nonaka, Konno).

Das Modell der Wissensspirale legte die Basis für die modernen Wissensmanagement-Theorien, die den technikgetriebenen Ansätzen eine Absage erteilten. Der Mensch und das an ihn gebundene Wissen rückten ins Zentrum der Wissensmanagement- Theorien, während die Bedeutung der IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) auf ihre Unterstützungsfunktion reduziert wurde. Das Modell der Wissensgenerierung wurde anhand theoretischer Konzepte wie den Wissensarten, gepaart mit den Erfahrungen von Praxisfällen japanischer Unternehmen, geschaffen. In der wissenschaftlichen Literatur geriet das Modell aus verschiedenen Gründen in Kritik, unter anderem wurde mangelnde theoretische Fundierung unterstellt. Ein spezifischerer Kritikpunkt betrifft die zentrale These des SECI-Modells, nach der implizites Wissen expliziert und in dieser Form übertragbar gemacht werden kann. Polanyi´s Definition für implizites Wissen schließt seine Explizierung wegen seines überwiegend unbewussten Charakters und seine körperliche Bindung an seinen Träger jedoch aus (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 15–16). Das von Nonaka et al. beschriebene Erfahrungswissen ist, wenn man Polanyi´s Gedanken streng auslegt, kein implizites Wissen. Die Geschichten und mentalen Modelle, in denen das Erfahrungswissen artikuliert wird, sind vergleichbar mit dem narrativen Wissen, das schon seit Jahrtausenden zur Überlieferung der menschlichen Geschichte dient. Charakteristisch für narratives Wissen ist seine Artikulierbarkeit und seine Weitergabe in sozialen Prozessen (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 23). Schreyögg entwickelt diesen Gedanken weiter und definiert explizites und narratives Wissen als Gegenstand von Wissensmanagement. Implizites Wissen entziehe sich demgegenüber dem Wissensmanagement und ist viel mehr Gegenstand des Ressourcen- und Kompetenzmanagements (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 24–26).

Narratives Wissen

Narratives Wissen wird in sozialen Prozessen von einem*einer Erzähler*in an einen*eine Zuhörer*in weitergegeben. Es entsteht eine Kette, in der jede*r Teilnehmer*in zunächst die Zuhörerrolle und später die Erzählerrolle einnimmt. Seine Legimitation erlangt das narrative Wissen durch den Umstand, dass der*die Erzähler*in im Vorfeld selbst Zuhörer*in war. Er*sie ist damit nicht in der Rolle des*der Schöpfer*in, der seine*ihre Ideen verteidigen muss, sondern jener des*der Zeug*in, der*die wiedergibt, was er*sie wahrgenommen hat. Damit erlangt der*die Zuhörer*in die Kompetenz, in die Erzählerrolle zu wechseln und diese Geschichte weiterzugeben (Lyotard 2009, S. 65–66). Wird eine Geschichte erzählt, transportiert diese Erzählung nicht nur Fakten und nüchterne Ablaufbeschreibungen. Sie vermittelt darüber hinaus auch Normen und Werte und definiert die Kriterien, an denen Kompetenz und Erfolg zu messen sind. Sie erzeugt ein soziales Band zwischen dem Held*innen der Geschichte, dem*der Erzähler*in und dem*der Zuhörer*in. Diese Beziehung vermittelt zwischen Erzähler*in und Zuhörer*in, welches Handeln sozial erwünscht ist (vgl. Lyotard 2009, S. 67). Der Erwerb des narrativen Wissens versetzt seine*n Träger*in in die Lage, zu beurteilen, was als gut, schön, effizient usw. anzusehen ist. Narratives Wissen bildet damit die Grundlage für soziales Handeln. Es ist einerseits Ausdruck von Kultur, vermittelt diese in sozialen Gemeinschaften und wirkt gleichzeitig kulturschaffend, da Kultur erst durch die Anerkennung der Werte und Normen entsteht (vgl. Lyotard 2009, S. 62). Narratives Wissen, oder konkreter die dadurch vermittelten Normen und Werte, reduziert die Mehrdeutigkeit und Unsicherheit innerhalb eines Systems und schränkt die Vielzahl möglicher Handlungsalternativen auf die sozial erwünschten ein. Aus der Sicht eines Unternehmens ist dieses Wissen die Grammatik der Organisation, die regelt, wie Dinge zu erledigen und zu interpretieren sind (vgl. Weick/Hauck 2007, S. 12–16).

Wissensarten und Wissensmanagement

Das explizite Wissen ist artikuliertes und formalisiertes Wissen über Fakten und Zusammenhänge, das mittels verschiedener Medien zwischen mehreren Menschen übertragen werden kann. Eine naheliegende Variante ist die Sprache, die als gesprochenes Wort oder schriftlich festgehalten werden kann. Weitere Möglichkeiten sind Grafik, Animation und Video, mit denen sich komplexe Zusammenhänge leichter transportieren lassen als mit Worten. Auf dieser Ebene hat Wissensmanagement für geeignete Werkzeuge zu sorgen, mit denen diese Abbildungen erstellt, abgelegt, genutzt und übertragen werden können. Für das Management der Inhalte und die Unterstützung der direkten wie der indirekten Kommunikation bietet die IKT ein reiches Arsenal an Werkzeugen. Das sollte jedoch nicht dazu verleiten, Wissensmanagement als alleiniges Aufgabenfeld der Unternehmens IT zu sehen. Die Explikation von Wissen setzt intellektuelle und sprachliche Fähigkeiten voraus, die nicht jede*r Mitarbeiter*in mitbringt. Die Personalentwicklung kann die Explikationsfähigkeit durch Seminare über Kreativitätstechniken fördern.

Narratives Wissen beschreibt soziale Zusammenhänge und transportiert Normen und Werte. Es ist Ausdruck der vorherrschenden Kultur und schafft diese gleichermaßen durch seine stetige Entwicklung und Weitergabe in der Organisation. Der Einfluss der Unternehmenskultur auf die alltäglichen Handlungen ist beträchtlich. Das ist einerseits hilfreich, da Kultur ein gemeinsames Verständnis schafft und so dafür sorgt, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Kultur kann andererseits zu einem großen Problem werden, wenn sie dysfunktionales Verhalten erzeugt. Da sich Kultur einer direkten Steuerung entzieht, ist Wissensmanagement in diesem Handlungsfeld vor weitaus schwerere Anforderungen gestellt als im Bereich der Inhalte. Dies lässt sich am Beispiel des narrativen Wissens demonstrieren. Das Management eines Unternehmens kann durch organisatorische Maßnahmen die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen fördern oder diese auf ein Mindestmaß beschränken. Eine Zusammenarbeit ohne jeglichen zwischenmenschlichen Kontakt ist aber undenkbar. Menschliche Kommunikation ist selten auf den reinen Austausch von Fakten beschränkt. Sie transportiert durch unterschiedlichste Konnotationen der verwendeten Begriffe immer mehr als die reinen Inhalte. Darüber hinaus werden im persönlichen Kontakt auch informelle Informationen ausgetauscht, die eben jenes narrative Wissen beinhalten. Das Management kann also nur das Ausmaß der erzählten Geschichten beeinflussen, nicht jedoch die Inhalte dieser Geschichten. Im Bereich der Unternehmenskultur ist Wissensmanagement folglich auf Kontextsteuerung beschränkt (vgl. Lektion 3). Das narrative Wissen wurde aufgrund seiner Bedeutung auch in der Management Literatur aufgegriffen. Mit Methoden wie Storytelling (vgl. Denning 2005) und Storytheater (vgl. Stevenson 2008) soll das narrative Wissen in Geschichten verpackt werden, die den*die Zuhörer*in mitreißen. Geschichten transportieren Emotionen und sprechen damit den*die Zuhörer*in mehr an, als eine reine Faktendarstellung. Der emotionale Reiz ist ein zusätzlicher Stimulus für das Gehirn, der die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass der*die Zuhörer*in die vermittelten Inhalte aufnimmt und in sein*ihr Wissen integriert (vgl. Spitzer 2009, S. 159–160).

Implizites Wissen besteht aus kognitiven und technisch-manuellen Fertigkeiten, welche Ausdruck der Kompetenz ihres*ihrer Träger*in sind. Es entzieht sich weitgehend der bewussten Wahrnehmung und kann entsprechend schwer artikuliert werden. Implizites Wissen muss durch Erfahrung erworben werden. Die althergebrachte Methode des Vormachens durch den*die Meister*in und der Nachahmung und ständigen Übung durch den*die Auszubildende*n ist für die Übertragung impliziten Wissens nach wie vor aktuell. Die Organisation und die räumliche Ausgestaltung der Arbeitsumgebung haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten für den Wissensaustausch. Sie begünstigen entweder die individuelle Arbeit oder die Arbeit im Team. Die Teamarbeit ermöglicht den direkten Austausch und bietet die Gelegenheit, kompetente Kolleg*innen zu beobachten und deren Handlungsweisen zu übernehmen. Durch die wiederholte gemeinsame Arbeit verfestigen sich Handlungen zu Handlungsroutinen. Dadurch entsteht das wertvolle Erfahrungswissen, das den Unterschied zwischen Kennen und Können ausmacht. Die Analyse Schreyögg´s, dass implizites Wissen vom narrativen Wissen zu unterscheiden sei und dass es Sache des Ressourcen- und Kompetenzmanagements sei, ist durchaus zutreffend. Im Kern liegt das Management der Kompetenz damit sicherlich beim Personalmanagement. Dieses verfügt über die Expertise, die Kompetenz der Mitarbeiter*innen messbar zu machen und einer Bewertung zu unterziehen. Andererseits können Wissensziele nur durch Mitarbeiter*innen mit den richtigen Kompetenzen erreicht werden. Kompetenzmanagement ist daher ein notwendiger Bestandteil von Wissensmanagement.

Daten – Information – Wissen

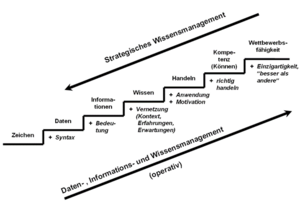

Die Differenzierung zwischen den Begriffen Daten, Information und Wissen bildet einen weiteren Grundstein für das Verständnis von Wissensmanagement. Eine anschauliche Darstellung der Zusammenhänge und Übergänge zwischen diesen Begriffen stammt von North. Er ordnet sie entlang einer Wissenstreppe an, zeigt, was für den Übergang von einem untergeordneten zu einem übergeordneten Begriff notwendig ist und bringt sie damit in eine hierarchische Beziehung. Folgt man der Treppe von links nach rechts, sind Daten Zeichen, die durch Syntaxregeln verbunden sind. Erlangen Daten Relevanz für eine*n Beobachter*in, schreibt er*sie ihnen eine spezifische Bedeutung zu. Damit werden sie für ihn*sie zur Information. Durch die Eigenheiten menschlicher Informationsverarbeitung werden Informationen nicht einfach nur abgelegt, sondern dabei mit vorhandenen Informationen vernetzt. Können die Informationen darüber hinaus in Handlungs- und Erfahrungskontexte eingebettet werden, entsteht dadurch Wissen. Seinen Wert erhält Wissen jedoch erst durch seine tatsächliche und kompetente Anwendung. Wie die untere Abbildung zeigt, verfolgt Wissensmanagement letztlich ein ökonomisches Ziel (vgl. North 2005, S. 32–33).

Daten sind Fakten über Ereignisse oder Vorgänge, sie entstehen durch deren Wahrnehmung (vgl. Davenport et al. 1999, S. 27). Die Beobachtung ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, daher müssen diese Daten für den*die Beobachter*in relevant sein. Darüber hinaus müssen sie mit den bestehenden Vorstellungen über die Wirklichkeit vereinbar sein. Nur dadurch erlangen sie die Aufmerksamkeit, die zu ihrer Beobachtung notwendig ist.

Das Vorhandensein geeigneter Instrumente ist damit eine Voraussetzung für die Wahrnehmung und Aufzeichnung dieser Daten. Fehlen diese, entziehen sich die Ereignisse der menschlichen Wahrnehmung. Das zentrale Merkmal von Daten ist, dass es Syntaxregeln gibt, mit denen Zeichen angeordnet werden. Folglich können nur jene Ereignisse zu Daten werden, für die es Regeln gibt, nach denen sie codiert werden können (vgl. Willke et al. 2001, S. 7).

Mithilfe der Technologie hat der Mensch ein ständig wachsendes Arsenal an Instrumenten geschaffen, um damit Daten in beinahe beliebigem Ausmaß zu produzieren. Die stetig wachsenden Speicherdichten von IT-Systemen halten mit diesem Wachstum Schritt und erlauben es, diese Daten in scheinbar beliebiger Menge zu speichern und zu verarbeiten. Der Nutzen dieser Daten sinkt jedoch in dem gleichen Maß, in dem ihre Menge zunimmt. Die zunehmenden Datenmengen zu reduzieren und in eine sinnvolle Struktur zu bringen, bedingt wachsende Anstrengungen und einen intensiveren technischen Einsatz (vgl. Willke 2007, S. 30).

Folgt man der Treppe von der Ebene der Daten zur Information, ist die Betrachtung kybernetischer Systeme von Gregory Bateson hilfreich. Er hat Information anhand des Mechanismus definiert, mit dem ein Regelkreis einen stabilen Zustand aufrechterhält. In diesem Regelkreis gibt es einen gewünschten Zustand und einen gegenwärtigen Zustand. Jeder Zustand für sich genommen, ist ein einzelnes Datum. Die Abweichung zwischen diesen beiden Zuständen ist der Umstand, der für die Aufrechterhaltung des Regelkreises von Interesse ist. Die Kenntnis dieses Unterschiedes macht es möglich, geeignete Handlungen zu setzen, um den Gleichgewichtszustand aufrecht zu erhalten. Damit ist sie für das System von hohem Wert (vgl. Bateson/Holl 2006, S. 488). Bateson definiert Information daraus folgend, als „... irgendein Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht ...“ (Bateson/Holl 2006, S. 488). Der Wert einer Information entsteht nicht schon aufgrund der Tatsache ihrer Existenz, sondern ist systemrelativ. Nur wenn die Information einen Unterschied beschreibt, der nach den Relevanzkriterien eines Systems bedeutsam ist, bekommt sie einen Wert. Daraus folgert Willke, dass es keinen erfolgreichen Informationsaustausch zwischen verschiedenen Systemen geben kann. Unter der Voraussetzung bekannter, vereinbarter Syntaxregeln können Informationen als Daten codiert und übertragen werden. Diese werden von dem*der Empfänger*in interpretiert und nach seinen*ihren eigenen Relevanzkriterien bewertet, die von jenen des*der Sender*in regelmäßig abweichen werden (vgl. Willke et al. 2001, S. 8–9). Anhand dieser Überlegungen lässt sich die hierarchische Beziehung zwischen Daten und Information nachvollziehen. Information hat eine höhere qualitative Stellung und damit auch eine höhere Wertigkeit. Daten sind beobachtete Unterschiede, ihre bloße Kenntnis besitzt keinen hohen Wert. Erst die Anwendung zusätzlicher Relevanzkriterien identifiziert jene Unterschiede, deren Kenntnis die Basis zukünftiger Handlungen bildet und transformiert Daten auf diesem Weg zu Information (vgl. North 2005, S. 32–33; Willke 2007, S. 31).

Der Übergang von Information zu Wissen bedingt einen weiteren qualitativen Anstieg. Durch die Einbettung von Information in einen Handlungskontext sammelt ein Mensch Erfahrungen darüber, was sich in der Praxis bewährt. Es entsteht Wissen darüber, welche Handlungen geeignet sind, einen angestrebten Zustand zu erreichen. Wissen ist demnach kontextgebunden und erlangt seinen Wert durch seine Eignung für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe (vgl. Willke 2007, S. 33). Probst et al. formulieren dazu: „Wissen ist also nicht gleich Erkenntnis, sondern muss seinen Nutzen in der praktischen Anwendung erweisen.“ (Probst et al. 2006, S. 23). Nach dieser Definition existiert Wissen nicht unabhängig vom Menschen. Wissen ist an seine*n Träger gebunden und nicht ohne weiteres auf einen anderen Menschen übertragbar. Es entsteht durch Erfahrungen, die Menschen in ihren Handlungen machen. Durch fortwährende Selektion, Vergleich und Bewertung der Handlungsalternativen wird Wissen aufgebaut und weiterentwickelt. Wissen ist eng mit seinem*seiner Träger*in verbunden und Ausdruck seiner*ihrer individuellen Erfahrungen. Schon deshalb ist es nicht direkt auf eine andere Person übertragbar, die einen gänzlich anderen Stand an Erfahrungen hat. Menschen schreiben den Dingen in ihrer Umwelt Bedeutung zu und konstruieren sich damit ihre eigene Realität (vgl. Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000, S. 6; Probst et al. 2006, S. 22). Menschen können ihre Vorstellung über die Realität nur aufgrund der bereits vorhandenen Annahmen entwickeln. Ihr aktueller Kenntnisstand ist also ausschlaggebend dafür, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann. Diese konstruktivistische Sichtweise wird durch die Erkenntnisse der Neurobiologie unterstützt. Das menschliche Gehirn arbeitet nicht wie ein Prozessor eines Computers, der Informationen entgegennimmt und verarbeitet. Es ist ein System, das eine innere Struktur besitzt und Informationen nach dieser einordnet. Damit nimmt die innere Struktur vorweg, welche Zustände die Umwelt in der Wahrnehmung annehmen kann (vgl. Maturana/Varela 2009, S. 185).

Ein derartig enggefasster Wissensbegriff widerspricht sicherlich dem Alltagsverständnis vieler Menschen. Dies wird an Projekten wie Wikipedia deutlich, von der es heißt, sie sei die größte Sammlung an frei verfügbarem Wissen. Auch bei der Bemühung um einen holistischen Wissensmanagementansatz wurde eine weiter gefasste Definition von Wissen notwendig. In dieser ist Wissen nicht ausschließlich an Personen gebunden, sondern kann auch in anderen Formen vorliegen. Damit wird jenen Autor*innen widersprochen, die Wissen ausschließlich Prozesscharakter zusprechen (vgl. North 2005, S. 42; Willke et al. 2001, S. 12). Der weiter gefasste Wissensbegriff übernimmt die Hierarche von Daten, Information und Wissen, verschiebt jedoch die Grenzen zwischen diesen Begriffen. Damit wird es möglich, Wissen zu explizieren, in Dokumenten zu speichern und auf diesem Weg zu übertragen (vgl. Amelingmeyer 2004, S. 43–44). Wissen ist auch nach dieser Definition eng mit dem Menschen verbunden. Es wird als Produkt menschlicher Leistung gesehen, das abhängig vom bezweckten Einsatzgebiet die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Diese reichen von physischen Objekten bis hin zu elektronischen, wie etwa Einträge in einer Datenbank. Obwohl Wissen eine vom Menschen unabhängige Existenz erlangen kann, wird sein Wert auch nach dieser Sichtweise ausschließlich durch seine Eignung bestimmt, in bestimmten Situationen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Damit bleibt Wissen auch in den holistischen Wissensmanagementansätzen kontextgebunden (vgl. Heisig 2005, S. 11).

Ein dogmatisches Beharren auf einer der beiden Sichtweisen würde die Sicht auf das Wesentliche behindern und wäre bei der Analyse von Wissensmanagementansätzen wenig hilfreich. Ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Interpretationen ist jedoch notwendig, um die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zu verstehen. Daher schlagen Probst et al. vor, die Wissensbasis eines Unternehmens als Kontinuum zu betrachten, in dem es ausgehend von den Daten einen stetigen Anstieg der Qualität zu Information und weiter zu Wissen gebe. Diese pragmatische Sichtweise entspricht den praktischen Erfordernissen, die sich beim Einsatz von Wissensmanagement in Unternehmen stellen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Wissensmanagement immer auch Elemente von Daten- und Informationsmanagements aufweist (vgl. Probst et al. 2006, S. 16–18). Die folgende Abbildung veranschaulicht anhand ausgewählter Kriterien den Anstieg der Qualität entlang des Kontinuums (vgl. Probst et al. 2006, S. 17).

Bewertung von Wissen

Trotz der langen Tradition schulischer und universitärer Bildung wurde der Bildungssektor in den vergangenen Jahren von einer Diskussion um die besten Methoden der Wissensvermittlung und der Messung der erreichten Erfolge beherrscht. Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen Unternehmen, die Wissen als Produktionsfaktor bewirtschaften und damit im Managementprozess berücksichtigen müssen. Die Regeln für den Umgang mit den traditionellen Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit lassen sich nur bedingt auf den Umgang mit Wissen anwenden. Der Einsatz von Kapital lässt sich mit präzisen Instrumenten messen. Ebenso kann der Output menschlicher Arbeitsleistung innerhalb bestimmter Grenzen gemessen werden. Beispiel dafür sind die verschiedenen Akkordlohnsysteme. Da sich der Einsatz von Wissen nicht erzwingen lässt, wird es mit zunehmendem Anteil geistiger, kreativer und schöpferischer Tätigkeiten bedeutend schwerer, den Output zu messen (vgl. Willke 2007, S. 62).

Dieser Aspekt der Wissensarbeit ist besonders kritisch, da sich der Erfolg einer Managementmaßnahme nur ermitteln lässt, wenn die Veränderung messbar ist. Die Messbarkeit bestimmt die Definition dessen, was als Erfolg oder als Misserfolg zu werten ist. Dies kann dazu führen, dass der Handlungsspielraum einer Organisation auf jene Bereiche beschränkt wird, die durch Indikatoren messbar gemacht werden können (vgl. Willke et al. 2001, S. 92–94). Die vorhandenen Instrumente der klassischen Steuerungslogik hierarchischer Strukturen, die das Wissen beim Management bündeln, bedienen sich kurzfristiger, quantitativer Indikatoren. Im Umfeld der Wissensökonomie, die durch verteiltes Wissen und differenzierte Kompetenz charakterisiert ist, müssen die Instrumente großteils erst noch geschaffen werden. Im Gegensatz zu den kurz- bis mittelfristig und meist monetär orientierten Indikatoren müssen jene des Wissensmanagements die langfristige Entwicklungsperspektive abbilden (vgl. Willke et al. 2001, S. 90–91; North 2005, S. 213).

Zur Erfassung dieser qualitativen Aspekte bieten sich Instrumente wie die Balanced Scorecard oder die Wissensbilanz an. Die Balanced Scorecard ist primär ein Steuerinstrument, während die Wissensbilanz darüber hinaus auch zur Darstellung des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens nach außen verwendet wird. Die Erstellung einer Wissensbilanz ist für österreichische Universitäten verpflichtend. Auch Unternehmen geraten zunehmend unter Druck, Wissensbilanzen zu erstellen, da Regelungen von Basel II Banken dazu zwingen, die Sicherheit ihrer Investitionen langfristig zu bewerten (vgl. Alwert et al. 2005, S. 4–5). Während die Struktur der Wissensbilanzen durch das UG 2002 geregelt ist (vgl. UG 2002 vom 01.10.2002, § 13), gibt es für Unternehmen keine verbindlichen Vorschriften. Die Verwendung der Indikatoren ist daher nicht einheitlich, außerdem enthalten die publizierten Versionen nur selten Hinweise auf negative Entwicklungen. Im Normalfall werden nur die positiven Aspekte hervorgehoben (vgl. Alwert 2005a, S. 33–34). Die Bestandteile der Wissensbilanz werden daher anhand der Vorschriften für österreichische Universitäten vorgestellt. Das UG 2002 nennt die folgenden Punkte als Mindestbestandteile der Wissensbilanz (vgl. UG 2002 vom 01.10.2002, § 13), die durch die Wissensbilanzverordnung konkretisiert werden (vlg. WBV vom 15.02.2006, § 3):

- Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen sowie eigene Ziele und Strategien

- Intellektuelles Vermögen unterteilt in die Teile Human-, Struktur- und Beziehungskapital

- Kernprozesse gegliedert nach Lehre und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung

- Output und Wirkungen der Kernprozesse, wieder unterteilt nach Lehre und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung

Resümee und Ausblick

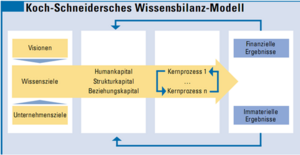

Die Wissensbilanz-Verordnung gibt den Aufbau und die Form der einzelnen Abschnitte vor. Der Wirkungsbereich und die Zielsetzungen sind in narrativer Form zu erstellen. Die Bestandteile des intellektuellen Vermögens müssen durch Kennzahlen beschrieben werden (vgl. WBV vom 15.02.2006, § 4). Ihre genaue Definition befindet sich im Anhang der Verordnung (vgl. WBV vom 15.02.2006, Anlage 1), sodass die Wissensbilanzen der verschiedenen Universitäten miteinander vergleichbar werden. Der Aufbau der Wissensbilanz für Universitäten folgt dem von Koch und Schneider entwickelten Wissensbilanz-Modell, dessen Aufbau folgende Abbildung zeigt (Koch 2004, S. 27).

Die Wissensbilanz verbindet die Strategie mit den Prozessen und dem intellektuellen Kapital und stellt dessen Entwicklung den Ergebnissen der Prozesse gegenüber. Das intellektuelle Kapital wurde nicht erst im Rahmen der Wissensbilanz definiert. Es geht zurück auf die Arbeiten von Edvinsson und Sveiby. Deren Ziel war es, das Wissenskapital von Unternehmen analog zur Finanzbilanz darzustellen. Die vergangenheitsorientierten Finanzdaten sollten um eine Bilanzierung des Wissens ergänzt werden. Die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens hängt im Wesentlichen von seiner Kompetenz ab, durch die es sich von seinen Mitbewerbern abhebt. Bei der Risikoabschätzung sind diese zukunftsorientierten Informationen wesentlich wichtiger als die finanziellen Erfolge in der Vergangenheit. Das intellektuelle Kapital besteht aus den Elementen Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital. Das Humankapital umfasst das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen und schließt auch die Innovationsfähigkeit ein (vgl. Edvinsson/Brünig 2000, S. 19). Zum Strukturkapital gehören Patente, Konzepte, Modelle, IT- und Verwaltungssysteme sowie die Unternehmenskultur. Salopp formuliert ist das Strukturkapital jener Teil des intellektuellen Kapitals, das erhalten bleibt, wenn die Mitarbeiter*innen abends nachhause gehen. Das Beziehungskapital fasst jene Faktoren zusammen, die eine Außenwirkung haben: Beziehungen zu Partner*innen, Kund*innen und Lieferant*innen, sowie das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit (vgl. Sveiby 1998, S. 29). Das Beziehungskapital ist Ausdruck der „menschlichen“ Schnittstellen des Unternehmens nach außen. Die Vernetzung mit Externen ist Voraussetzung für den Wissensaustausch und -erwerb. Aber auch für die Geschäftsprozesse selbst ist zunehmende Vernetzung notwendig. Die Prozessorganisation führt zur Auslagerung ganzer Prozesse an Zuliefer*innen und Dienstleister*innen. Neben den selbstverständlichen Schnittstellen zwischen den IT-Systemen entstehen durch die Kommunikation Beziehungen zwischen den beteiligten Mitarbeiter*innen. Die Qualität der Dienstleistung hängt maßgeblich von der Qualität dieser Beziehungen ab.

Wiederholungsaufgaben

- Beschreiben Sie die drei Wissensarten.

- Wie wirken sich die Besonderheiten der Wissensarten auf den Umgang mit Wissen aus?

- Wodurch unterscheiden sich Daten, Informationen und Wissen (geben Sie ein Beispiel)?

- Welche Ziele werden mit der Erstellung einer Wissensbilanz verfolgt?

- Nennen Sie die Bestandteile des intellektuellen Kapitals und beschreiben Sie diese.

- Sie wollen sich über die Entwicklung eines Unternehmens informieren und finden im Internet neben dem Jahresbericht auch eine Wissensbilanz. Was müssen sie bei der Interpretation der Wissensbilanz beachten?

Lösungen

'

Beschreiben Sie die drei Wissensarten

Explizites Wissen ist die Kenntnis von Fakten und Zusammenhängen. Es liegt in sprachlicher Form oder in Form von Abbildungen vor und kann mit geeigneten Trägermedien übertragen werden. Implizites Wissen umfasst die kognitiven und manuell-technischen Fähigkeiten einer Person. Es wird durch körperliche Erfahrung erlernt, und lässt sich nur bedingt durch Sprache oder andere Medien abbilden. Narratives Wissen beschreibt nicht nur sachliche Aspekte. Es berührt auch die Beziehungsebene und ist Ausdruck der kulturellen Normen und Werte.

Wie wirken sich die Besonderheiten der Wissensarten auf den Umgang mit Wissen aus?

Explizites Wissen kann in elektronischer Form gespeichert und verteilt werden, vorausgesetzt die Mitarbeiter*innen verfügen über die nötige Kompetenz für seine Abbildung in Texten und Abbildungen. Die erstellten Inhalte können mit Hilfe der IT-Systeme verwaltet werden. Implizites Wissen ist Ausdruck der Kompetenz der Mitarbeiter*innen. Es wird hauptsächlich in der direkten Interaktion weitergegeben. Voraussetzung dafür sind räumliche Maßnahmen, die Orte für die Begegnung und den Austausch schaffen. Ergänzt werden diese durch organisatorische Maßnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter*innen anregen. Narratives Wissen beschreibt Beziehungen und transportiert Normen und Werte. Kultur wird damit greifbar und kann durch Geschichten ausgedrückt werden. Diese regen die Emotionen an und wecken die Aufmerksamkeit der Zuhörer*innen.

Wodurch unterscheiden sich Daten, Informationen und Wissen (Geben Sie ein Beispiel)?

Daten beschreiben Fakten oder Ereignisse. Sie repräsentieren verschiedene Zustände, die durch Messung oder Wahrnehmung unterschieden werden können. Wenn der Unterschied zwischen zwei Zuständen für eine*n Beobachter*in relevant ist, werden die Übergänge zwischen diesen Zuständen für ihn*sie zur Information. Von Wissen spricht man, wenn Informationen aufgrund vergangener Erfahrungen bewertet werden können und jemanden zu einer adäquaten Handlung befähigen. Beispiel: Die Temperaturmessung setzt eine Skala und ein geeignetes Instrument voraus. Mit Hilfe des Thermometers kann eine Datenreihe über die Entwicklung der Meerestemperatur erstellt werden. Die verschiedenen Temperaturen erlangen für jede*n Beobachter*in andere Bedeutungen, etwa dass man ab einer bestimmten Temperatur schwimmen gehen kann ohne zu frieren. Für eine*n Meeresbiolog*in hat die Temperatur eine ganz andere Bedeutung. Durch die Verknüpfung dieser Information mit seinen*ihren Kenntnissen über die Bedürfnisse der Meeresbewohner*innen weiß er*sie, dass durch den Anstieg der Meerestemperatur ihr Lebensraum bedroht wird. Er*sie kann die Folgen der Erwärmung mit Modellen simulieren und voraussagen, welche Auswirkungen der Temperaturanstieg haben wird.

Welche Ziele werden mit der Erstellung einer Wissensbilanz verfolgt?

Die Wissensbilanz ist ein Instrument zur Messung der Entwicklung des intellektuellen Kapitals. Über die Zeit betrachtet, stellt sie die Wechselwirkungen zwischen dem intellektuellen Kapital und den Prozessen dar, die zu Veränderungen im Output führen. Die Verknüpfung mit den Zielen soll die strategische Steuerung des intellektuellen Kapitals erleichtern. Neben dem Mess- und Steueraspekt dient die Wissensbilanz der Darstellung des Unternehmens nach außen. Investor*innen brauchen zusätzlich zu den vergangenheitsorientierten Finanzdaten Informationen, aus denen sie auf die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens schließen können. Nicht zuletzt soll die Wissensbilanz ein positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit erzeugen.

Nennen Sie die Bestandteile des intellektuellen Kapitals und beschreiben Sie diese.

Das intellektuelle Kapital setzt sich aus Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital zusammen. Das Humankapital umfasst die Kompetenz der Mitarbeiter*innen und die Innovationskraft des Unternehmens. Das Strukturkapital repräsentiert die Unternehmenskultur sowie die Organisation, IT-Systeme, aber auch materialisiertes Wissen in Form von Patenten. Das Beziehungskapital beschreibt die Beziehungen eines Unternehmens nach außen und sein Image in der Öffentlichkeit. Das Beziehungskapital entscheidet damit darüber, welche Chancen ein Unternehmen wahrnehmen kann, Leistungen für den Markt zu entwickeln und erfolgreich anzubieten.

Sie wollen sich über die Entwicklung eines Unternehmens informieren und finden im Internet neben dem Jahresbericht auch eine Wissensbilanz. Was müssen sie bei der Interpretation der Wissensbilanz beachten?

Die Wissensbilanz wird von vielen Unternehmen als Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Da es keine verbindlichen Vorschriften für die zu verwendenden Indikatoren gibt, werden nur jene Teile publiziert, die das Unternehmen in ein positives Licht rücken.