MN436 - Gruppen- und Organisationsdynamik - Organisationsdynamik

Organisationsdynamik [1]

Um die verschiedenen sozialen Phänomene, die mit „Gruppe“ zusammenhängen, überhaupt verstehen zu können, müssen wir den Bogen weiter aufspannen. Wir können feststellen, dass es überall „menschelt“ und dass wir stets auf Emotionen treffen, die sich mit rationalen Modellen oft nicht gut vertragen. Trotzdem müssen wir damit umgehen – ganz nach unseren Fähigkeiten. In diesem Kapitel geht es um den Aufbau sozialer Beziehungen. Sie beginnen bei uns selbst, weil wir als Individuum stets eine Beziehung zu unserer Umwelt und auch zu uns selbst haben.

Die folgende Lektion ist ein Streifzug durch die zahlreichen sozialen Ebenen, auf denen Beziehungen existieren und das Sozialgefüge nicht nur dominieren, sondern erst erzeugen. Was ist Gesellschaft? Diese Frage ist auch für Wissenschaftler*innen schwer zu beantworten. Vielleicht ist es die Summe aller sozialen Beziehungen auf allen sozialen Ebenen, vom Individuum bis zum Kosmos sozusagen. Aus diesem Grund ist das auch die längste Lektion, sie verdient eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema. Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein, mehrere Erkenntnisse für Ihre Praxis zu haben:

Welche sozialen Ebenen gibt es und wie stehen sie zueinander in Beziehung?

Welche Rolle spielt die Gruppe in unserem Leben und welchen Stellenwert nimmt sie in den Organisations- und Lebensformen ein?

Einleitung

Möglicherweise haben nur ganz wenige Menschen ein Herz für Organisationen. Warum sollten wir? Wir haben keinen Grund, der uns ihr Verständnis schmackhaft machen könnte. Denn Organisationen sind spröde, formal, unpersönlich, anonym, funktional, kalt, unflexibel und starr. Menschen hingegen lieben Wärme, Persönlichkeit, Nähe, Gefühl, Verständnis, Entgegenkommen und Geborgenheit.

Eine Paarbeziehung, eine Familie und allenfalls eine Gruppe mag das noch bieten können, denn dort kennt jede*r jede*n, jede*r kann sich zu Wort melden, wenn es um seine*ihre Interessen geht. Aber können das auch Organisationen bieten? Vermutlich nicht. Auf der Suche nach einer Begründung möchte ich mittels eines Kunstgriffes in die Vergangenheit zurückgehen und sehen, welches Trauma die Organisation seit ihrer Geburtsstunde begleitet.

Das Trauma des Anfangs

Menschen scheinen wenig Lust zu haben, mit Fremden oder Andersartigen zu kooperieren. Sie bleiben lieber im Kreis ihrer Bekannten und bei den selbstverständlich bekannten Verhaltensweisen. Sie kennen ihren Stall, mögen seinen Geruch, wissen um ihren Platz, kennen das Essen und die Bräuche. Daheim ist daheim. Es war sicher nicht die Humanität, die die Menschen zu gruppenübergreifender Kooperation trieb, sondern die pure Not.

Ein Nomadenstamm musste weiterziehen, weil die Steppe leer gefressen war, und in den saftigen Gebieten grasten schon andere Herden. Was tun? Noch schlimmer war es, wenn gleich zwei unterschiedliche Kulturen und Normensysteme aufeinanderprallten, etwa Hirten und Ackerbauern. Denn die Ackerbauern waren selbstverständlicherweise stocksauer, wenn die nomadisierenden Viehhirten ihre Herden auf die bebauten Felder trieben, weil es dort gar zu schön grünte. Man denke an den tödlichen Streit zwischen dem rückständigen Hirten Abel und dem ökonomisch fortschrittlichen Ackerbauern Kain.

Es muss, wenn man die Frühgeschichte der Menschheit betrachtet, entsetzliche Opfer gekostet haben, bis verschiedene Stämme, Sippen und Völker Methoden des wechselseitigen Auskommens gefunden haben. Denn zu den Menschen im eigentlichen Sinne rechnete man ja doch nur die Angehörigen des eigenen Clans. Andere gelten als Nicht-Menschen, als Tiere oder Sachen, die man ohne weiteres verwenden oder auch töten durfte. Ein gemeinsames WIR mit Fremden war undenkbar.

Solange die Vernichtung des*der Anderen, Fremden, Gegner*in leicht ging, wurde sie als Konflikt- Lösung fraglos präferiert. Erst als man beim Versuch, den*die Anderen zu vernichten, auch die eigene Vernichtung riskierte, verfiel man langsam und zähneknirschend auf andere Methoden. Das ist die Geburtsstunde der Organisation. Wundert es, dass ein unter solchem Stern geborenes Kind immer wieder mit wilden Schicksals- und Rückschlägen konfrontiert wird – bis auf den heutigen Tag?

Allerdings sollte ja von der Vergangenheit die Rede sein. Ich sprach von Clans und nicht von großen Firmen, von Sippen und nicht von Tochtergesellschaften, von feindlichen Kriegern und nicht von der Konkurrenz, sprach von alten Totem-Verbänden wie den Falken und Hunden in Ägypten, nicht aber von verschiedenen Hauptabteilungen wie Technik und Verkauf.

Welches Pfand nun haben feindliche Stämme, das ihnen ihre wechselseitige Anerkennung als Tausch- und Handelspartner, ja als menschen-ähnliche Wesen garantieren kann? Angesichts der drohenden wechselseitigen Vernichtung war der höchste Einsatz gerade hoch genug, um die Identität der eigenen und die Lebensberechtigung der Feind-Gruppe auf Dauer zu stellen: nämlich die Menschen selbst.

Der Tausch von Menschen, insbesondere der Frauentausch und die Ausheirat (Exogamie) legten den Grundstein zu jeder Form von Organisation. Jede Gruppe hatte die wichtigsten Produktionsmittel, die Frauen, als Geiseln gegeben und genommen. Noch heute kann man jedes diplomatische Corps als Ansammlung von Geiseln betrachten, die besonderen Schutz brauchen, damit sie dem Anpassungsdruck jeder Gesellschaft standhalten können. Denn nur wenn sie in der Fremde auch Fremde bleiben, sind sie als Geiseln und Vergegenwärtigung aller äußeren Feinde im eigenen Land brauchbar.

Das führte zu erweiterten und vernetzten Verwandtschaftsorganisationen, die z. B. in Österreich bis 1918 als Legitimationsmodell politischer Herrschaft von Kaiser und Adel Geltung hatten.

Unsere Organisationen sind Männerorganisationen

Eine letzte historische Bemerkung: Die Familialorganisation, die den Adel, den mittelalterlichen Bauernhof, den städtischen Gewerbebetrieb kennzeichnete, hat heute nur noch wenig Einfluss und Verbreitung im Verhältnis zu den großen Organisationen, die heute das Wirtschaftsleben beherrschen. Unsere Groß-Organisationen knüpfen eher an die eingeschlechtliche Jagdbande an, in der sich die vom mütterlichen Herd vertriebenen und für den weiteren Bestand des Stammes an sich unnötigen Männer zusammenschlossen und wechselseitig ihrer welterhaltenden Unentbehrlichkeit versicherten: unsere Arbeitswelt. Diese von der Verwahrlosung bedrohten Männerhorden (Ausgestoßene sind oft unberechenbar) werden durch strenge Regeln und Rituale an die jeweilige Gruppe gebunden, indem sie sich auf heilige Ziele, hohe Ideale und imposante Leistungsvorgaben einschwören. Denken Sie an die Kirche, die Orden, an das Militär, an die Beamtenschaft und überhaupt an jede Form von Bürokratie.

Alle diese Organisationen verfügen über Kulte und Kultstätten, wo versucht wird, die anonymen und unpersönlichen Strukturen durch symbolische Gemeindebildungen zu entschärfen, die Gläubigen beim richtigen Glauben und bei der wahren Kirche zu halten. Emotional wird mit diesen Symbolen und Zusammen(ge)hörigkeits-Beschwörungen an die alten Heimeligkeits-Gefühle der Familie angeschlossen. Tatsächlich ersetzen diese Organisationen den Männern die Wärme des mütterlichen Herdes und Schoßes. Und dabei wollen sich die Männer von wirklichen Frauen nicht mehr stören lassen. „Denn das sind ja auch solche, die UNS – wenn nur erst Nachwuchs kommt – vor die Tür der Heimeligkeit setzen und in die kalte Welt hinaustreiben.“

Wenn daher der Personalchef eine Bewerberin fragt, wie sie's denn mit Kindern halte, meint er im Grunde: „Wir wissen schon jetzt, dass Sie uns wahrscheinlich verraten werden an Ihr nächstbestes Kind.“ Frauen sind also nur beschränkt verfügbar, entziehen sich dem absoluten Zugriff der Organisation, haben auch noch anderes im Kopf als die Firma. Das ist Verrat, also bleiben wir Vertriebene unter uns. Einmal verlassen worden zu sein, das genügt. Was muss sich also ändern, damit sich das ändert?

Die heute einflussreichen Gesellschaften sind Männer-Organisationen, in denen sich Vorgesetzter und Mitarbeiter nach dem Modell von Vater und Sohn gegenüberstehen, unterstützen und lieben.

Der adäquate Ausdruck dieser Söhne-Gesellschaften findet sich im christlichen Trinitäts- Dogma. Die Heilige Dreifaltigkeit besteht aus einem allmächtigen Vater, einem Sohne, und das Prinzip der Kirche als der Gemeinschaft der Erlösten ist der Heilige Geist. Er wird definiert als die Liebe zwischen Vater und Sohn. D.h.: Die Liebe zwischen (zwei) Männern ist organisations-konstitutiv, wobei die Autoritätsverhältnisse „natürlicher Weise“ unumkehrbar sind, denn ein Vater kann nie der Sohn seines Sohnes werden. Haben Sie die Sache schon einmal von dieser Seite betrachtet?

An diesen Geschichten interessiert uns nicht so sehr das Historische; sie sollen uns vielmehr daran erinnern, dass erstens in jeder Organisation ungeheure Kräfte gegenseitiger Vernichtung zwischen unterschiedlichen Menschengruppen in den Dienst eines gemeinsamen Überlebens umgeformt werden müssen. Gelingt also Organisation nicht, muss man jederzeit mit dem Ausbrechen dieser archaischen Mächte und Konflikte rechnen; und zweitens, dass in unseren Breiten Organisation fast immer mit männerrechtlicher Söhne-Organisation identisch ist.

Organisation als Form des Zusammenlebens

Sehen wir uns die verschiedenen Formen des Zusammenlebens an, die sich in einer Organisation ansammeln, dann verstehen wir schnell, warum jede Organisation ein Wespennest unvermeidlicher Konflikte ist. Wir unterscheiden - zunächst äußerlich der Größe folgend -

- Individuum

- Paar

- Triangel

- Familie

- Gruppe

- Organisation

- Institution,

- Gesellschaft

- Staat

- Weltgesellschaft...

Als Einführung in die eigentümliche Dynamik, die in und zwischen jeder dieser Stufen herrscht, möchte ich kurz Individuum, Paar und Dreieck vorstellen, um dann das Verhältnis Gruppe – Organisation darstellen zu können. Was dazwischen und danach kommt, bleibt uns hier nicht wichtig.

Das Individuum

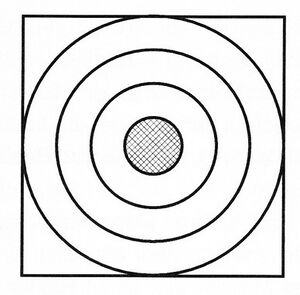

Individuen sind, wie der Name sagt, „unteilbar“ (lateinisch „individuum“). Sie müssen sich und ihre Privatsphäre nach außen abgrenzen können. Wir haben verschiedene Grenzen und Verteidigungslinien um unsere Identität gezogen, teils aus der Veranlagung heraus, aber teils auch, um an die Kommunikationsnarben von früheren Wunden nicht rühren zu lassen. Ein nicht geringer Teil unserer Kräfte ist durch die Instandhaltung unserer Chinesischen Mauer gebunden.

Graphisch simpel dargestellt zeigt sich ein Kern, umgeben von ringförmigen Verteidigungsanlagen. Man kann mit verschiedenen Menschen unterschiedlich distanziert verkehren. Manche bleiben überhaupt draußen, andere lasse ich bis zur vierten, wieder andere bis zur inneren Verteidigungslinie kommen. Aber gewahrt bleibt meine Individualität dann, wenn ich jederzeit den Abstand selbst bestimmen und verteidigen kann.

Die Gesellschaft jedenfalls ist skeptisch gegenüber der Lebensform “Individuum”, die ja historisch gar noch nicht so lang existiert und auch in manchen Gesellschaften unserer Zeit (in Teilen Chinas etwa) keine so große Rolle spielt wie bei uns: der Wert der Gruppe, der Gemeinschaft übersteigt den des*der Einzelnen, der*die dies mit einer gewissen Wehleidigkeit zu Kenntnis nimmt bzw. nehmen muss.

Gesellschaften pflegen Individuen zu vereinnahmen – der*die junge Student*in, der*die das erste Mal nach Wien kommt und hier eigentlich keine Menschenseele kennt, wird schnell in die eine oder andere Gruppe und somit in eine neue Gesellschaft aufgenommen: er*sie findet dort eine neue emotionale Heimat und ist dafür bereit, einen gewissen Preis zu zahlen – je nach dem, wem er*sie zuerst in die Hände fällt, wird er Mitglied der revolutionären Marxisten oder einer schlagenden Burschenschaft.

Das soll nicht heißen, dass Mitgliedschaften beliebig austauschbar sind – selbstverständlich bringt diese*r junge Student*in eine Vergangenheit mit, die ihn*sie möglicherweise auch schon politisch geprägt hat – trotzdem ist das Phänomen zu beobachten, dass es hier eine gewisse Beliebigkeit gibt.

Das Individuum wird für die Gesellschaft dann zur Gefahr, wenn es autonom ist - und somit nicht beeinflussbar, weil nicht erpressbar. Die Gesellschaft kann an ein autonomes Individuum keine Ansprüche stellen und wird daher immer misstrauisch sein gegenüber Einzelgänger*innen, Einsiedler*innen und ähnlichen, dubiosen Gestalten.

Das Individuum ist jedoch nicht nur für die Gesellschaft ein meist ungebetener Gast, sondern auch für die Zweierbeziehung, für das Paar – obwohl, oder besser GERADE weil dieses Paar aus zwei Individuen besteht.

Die Paarbeziehung

War dem Individuum die Abgrenzung alles, so entwickelt sich in der Paar-Beziehung etwas Neues: sie ist sicher nicht bloß die Summe ihrer Teile (der Individuen), sondern gewinnt selbst so etwas wie eine eigene Identität. Ja, bis zu einem gewissen Grad verselbständigt sich das Paar sogar gegenüber den Individuen und entwickelt eine Eigendynamik, die dem Zugriff der Partner*innen nicht selten entgleitet. Das macht ja den thrill (die Angstlust) einer Paar- Beziehung aus, dass die Grenzen und Verteidigungslinien in irgendeiner Form geöffnet werden müssen. Wechselseitiger Ein-Fluss wäre ja sonst nicht möglich. Außerdem übertragen wir oft Anteile unseres Selbst dem anderen – zu einer besseren Verwendung, als sie möglicherweise bei uns gefunden hätten. Mit manchen Anteilen von mir kann mein*e Partner*in durchaus mehr anfangen als ich selbst.

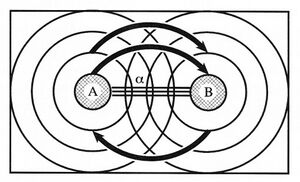

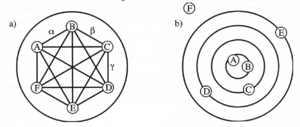

Graphisch ist dies sehr schwer dazustellen. Annäherungsweise könnte man es so versuchen:

A und B wären die Kerne der Individuen, rundherum die sich mehr oder weniger überlappenden Grenzen und Grenz-Territorien, die verschiedenen Tore, Tunnel, Brücken zur Verbindung; zwischen den Kernen – und außen herum die gemeinsame Grenzlinie als Symbole für die Beziehung.

Während wir also Individuen sind, sofern wir uns abschließen und abgrenzen können gegenüber anderen und so unverwechselbar wir selbst sind, macht die Paar-Beziehung das pure Gegenteil: sie reißt Mauern ein, bricht Hindernisse nieder, baut Tore, gräbt unterirdische Tunnel, wirft Botschaften über verbotene Tore, legt Leitern an feste Türme usf. usf.

Kurz: Die Paar-Beziehung ist der natürliche Feind des Individuums. Und umgekehrt: Das Individuum ist der natürliche Feind der Paar-Beziehung.

Wie das? Die meisten von uns wollen doch beides! Also wollen wir den Konflikt, und zwar permanenten Konflikt, und kämpfen ein Leben lang um die Balance. An den beiden Extremen zeigt sich's, wie's misslingen kann:

- Geht eine*r oder gehen beide Individuen völlig in der Paar-Beziehung auf, verlieren sie ihre selbständige Überlebensfähigkeit und aus dem lebendigen Spannungsfeld ist ein Friedhof „Zum ewigen Frieden“ geworden, in dem beide noch zu Lebzeiten begraben sind. (Und gibt es nicht – Hand aufs Herz – im Leben tatsächlich Momente, in denen wir es unserem*unserer Partner*in äußerst übelnehmen, wenn er*sie allein überlebensfähig ist oder sein will?) “Wenn der Ferdinand noch leben würde, er hätt´ damit keine Freud´” – solche oder ähnliche Sätze hört man oft von alten Frauen, die trotz schon lange verschiedenem Ehemann noch immer in der Zweierbeziehung leben, das eigene Ich ist so fragmentiert, dass es nur mehr selten zutage tritt. „Wir haben nächsten Mittwoch schon was vor” klingt auch deutlich anders als „Die Brigitte und ich haben nächsten Mittwoch schon was vor” oder gar „ICH habe nächsten Mittwoch schon was vor und muss meine Frau noch fragen, wie das bei ihr aussieht...”

- Beharren hingegen die Individuen auf ihrer unantastbaren Identität und Eigenständigkeit, zerbricht die Paar-Beziehung ebenso und reisst nicht selten die Individuen ins gleiche Schicksal mit.

In jedem Fall ist der Zustand der gegenseitigen Abhängigkeit prinzipiell als unerträglich einzustufen, wäre da nicht ein interessanter Mechanismus, der uns dies leichter ertragen lässt: in der Liebe übernehmen Mann und Frau mütterliche Funktionen, geben einander Hautkontakt, Sicherheit, Geborgenheit und empfinden dies auch als durchaus sehr angenehm – und dies nicht ohne Grund: Das Paradigma jeder Paar-Beziehung ist das Mutter-Kind-Verhältnis (und keineswegs das von Mann und Frau). Und auch jede spätere Paar-Konstellation hat gewaltige Anteile dieser Mutter-Kind-Relation an sich (Der ganze Katalog der Zärtlichkeiten stammt aus der frühen Brutpflege, denken Sie nur an die für alle Außenstehenden unerträgliche Baby-Sprache der Verliebten jeglichen Alters). In dieser haben wir die Grundbegriffe und Verhaltensweisen im Paaren gelernt. Das hat enorme Folgen: Denn im Mutter-Kind-Schicksal strotzt es nur so von Abhängigkeit, Macht und Ohnmacht, Liebe und Hass, Anhänglichkeit und ständigem Losreißen, von Verselbständigung und Rückkehr, von Klammern und Flüchten, genüsslichem Verschmelzen und unbändiger Freiheitssehnsucht.

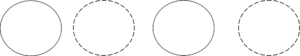

Wenn wir uns die möglichen Beziehungsmuster von Paaren ansehen, dann ergeben sich interessante Konstellationen:

A B A B A B A B

In der linken Graphik sind die beiden in ihrer Paarbeziehung gefangen, es gibt keine wichtigen Außenbeziehungen – hier finden wir auch die infantile Sprache: Schnucki, Mausi, Bärli, Hasi etc.

Die zweite Graphik zeigt eine fortschrittliche Beziehung – es gibt Kontakte nach außen und man ist auch gegenseitig in Verbindung, jedoch nicht ständig und komplett.

Die dritte Graphik ist ein Zeichen für die Hölle, die manche Menschen miteinander haben: einerseits keine wirklichen Beziehungen nach außen, aber auch nicht zueinander. Bei alten Paaren lässt sich diese Konstellation manchmal finden.

Die vierte Graphik zeigt ein Pärchen, bei dem jede*r jeden Morgen aus einer anderen Richtung nach Hause kommt – wenn überhaupt.

Wie gesagt, es ist nicht unser Thema, und das Verhältnis von Individuum und Paar soll uns nur als Analogie dienen für das zwischen Gruppe und Organisation. Nur so viel sei noch allgemein gesagt: Die meisten wollen nun aber sowohl als Individuum frei sein und doch in einer Paar-Beziehung leben. Und sie merken bald, anfangs mit Erstaunen, später mit reifem Ergeben und Genießen, auf welchen Dauerbrenner von Konflikt und Versöhnung sie sich da eingelassen haben. Wo gerade wegen der heftigen Polarität eines nur mit dem anderen wachsen kann.

Man könnte auch sagen: die Ausbalancierung von Individuum und Paar ist das Grundmuster aller Dialektik...

Dreieck und Familie

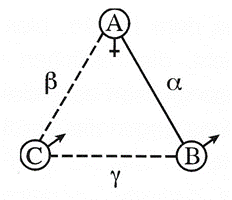

Konnte man bei Individuum und Paar schon feststellen, dass sie sich als Formen des Zusammen-Lebens gar nicht grün sind, so nimmt das oft dramatische Formen an, wenn etwa eine dritte Person in eine gut eingespielte Partnerschaft tritt. Kommt die Sprache auf Dreiecksbeziehungen, schmunzeln die Leute manchmal ein wenig verhalten und genüsslich - aber nur am Anfang, denn offensichtlich haben sie eher den romantischen Anfang im Auge und nicht das dicke Ende. Nehmen wir wieder eine einfache Grafik:

Frau A und Herrn B sind einander liebevoll verbunden, Herr B und Herr C bestens befreundet, gemeinsame Sportsfreunde etwa. Herr C ist oft zu Gast bei den beiden. Und – man kennt es aus der Literatur – es ergibt sich Sympathie zwischen Frau A und Herrn C. Und eines Tages war's plötzlich mehr. Was tun? Rein summarisch gibt's jetzt mehr Liebe als vorher. Aber ein Dreieck ist weder erklärbar aus der Summe der Personen, noch aus der Summe der Beziehungen. Denn die Personen vertragen sich ja alle. Genau das aber ist das Problem. Denn die Beziehung alpha wird die Beziehungen beta und gamma nicht untangiert lassen. Die Personen vertragen sich, nicht aber die (Paar-)Beziehungen. Und die Paarbeziehungen vertragen sich schlecht mit der Dreieckssituation. Das Gefühl zu diesem Konflikt heißt „Eifersucht“. Je besser es zweien miteinander geht, desto schlechter geht's dem Dritten.

Kurz: Paar und Dreieck vertragen sich äußerst schlecht, und das Dreieck ist der natürliche Feind der Paarbeziehung.

Das sieht man daran, dass in der Kriminal- und Mordstatistik Eifersucht als Tatmotiv an oberster Stelle steht. Da kann einem das ursprüngliche Schmunzeln vergehen. Beim Dreieck geht's offenbar schnell einmal um Leben und Tod.

Natürlich gibt's auch Leute, denen jede echte Paarbeziehung zu eng ist und die bei Gefahr im Verzug sofort in eine Dreiecksbeziehung flüchten, um wieder Luft zum Atmen zu bekommen... Da wird dann das Dreieck zum Verbündeten des Individuums gegen die Paarenge. Aber wenn nur einer der drei mehr will, geht sofort das Drama los.

Was ist nun das Paradigma, Urbild und Prototyp jedes Dreiecks? Vater - Mutter - Kind.

Ehe und Familie vertragen sich daher denkbar schlecht. Wer also beides will, muss die Ehe gegen die Familie verteidigen und umgekehrt die Familie gegen die Ehe, den permanenten Konflikt also pflegen. Wer kennt nicht den liebestötenden Ton im Ohr: Mammi, ich kann nicht schlafen“, bevor sich's die Kinder zwischen den Eltern bequem zu machen suchen. Wer verstünde nicht den alten, lieben, jüdischen Witz: Sarah, erschöpft vom Trubel, den ihr die vier bis fünf Kinder täglich bereiten, fleht ihren geliebten Moische an: Magst mich nicht da rausholen und heiraten?

Wie viele vergessen, sich während des Heranwachsens der Kinder Zeit für die Ehe zu nehmen. Gehen die Kinder aus dem Hause, bleibt oft nur die Konkursmasse der Familie, die meist nicht ausreicht, die restlichen satten 20 bis 30 Ehe-Jahre mit Lebensfreude zu füllen... Genauso müssen aber die Rechte der Kinder auf Erziehung, die Rechte aller auf Familien- Pflege gegen die Ehe verteidigt werden - der zugegeben seltenere Fall.

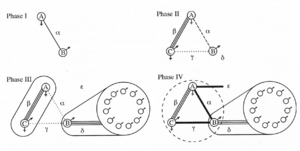

Also nochmals das Bild und die Phasen des Prozesses: Matristische Familie und Jagdbande der vertriebenen Söhne

Phase I: heftige Freude der Liebenden (A und B) aneinander (Beziehung a)

Phase II: es meldet sich ein Kind (C) an, in der Aussendung steht: wir sind jetzt drei. Wem wendet die Mutter (A) ihre bevorzugte Aufmerksamkeit zu? dem Kinde (C) und der Beziehung (beta); zu wessen Lasten? zu Lasten des Mannes (B) und der Beziehung (alpha). Das heißt die Mutterrolle wird ganz wichtig, die Rollen der Geliebten und der Frau gehen stark zurück – für wie lange? Die Vaterbeziehung ist anfangs natürlich eher marginal (gamma).

Phase III: Trostsuche. Wo tröstet sich der Mann? Entweder bei einer anderen Frau (statistische Befunde zeigen fürs erste Kindesjahr deutliche Signifikanzen). Aber eine andere Frau könnte auch schwanger werden, sie bietet daher den nötigen Trost nur „auf Abruf“. Sichereren Schutz bietet vorübergehend der Stammtisch, der Sportverein, definitiv die Arbeitswelt der Männer (D), Beziehung (delta). Es ist wesentliche Aufgabe der Gruppe, Auffangstation Trostbedürftiger zu sein. Das Resultat ist oft eine alleinerziehende Frau mit ihren Kindern, die Kernfamilie ist noch kerniger geworden, auch wenn die Männer noch zu Hause wohnen oder schlafen. Die Männer versuchen ihr Glück aber eher in der (Arbeits-)Welt, sind nicht wirklich „familialisiert”, wie das die Familiensoziolog*innen nennen.

Phase IV: Gibt's die schon? Wie man sieht, liegen die Entwicklungsmöglichkeiten in den jetzt ziemlich vernachlässigten Beziehungen gamma (Vater-Kind), alpha (Ehe) und epsilon (die beruflichen Außenkontakte der Frau). Sie sind hier stark ausgezeichnet. Leicht wird es nicht sein, die dafür nötigen Energien aufzutreiben. Woher soll nun z.B. der Mann die Kräfte für die stärkenden Beziehungen nehmen? Die Männerbande okkupiert ihn voll, selbst dort, wo nicht einmal mehr genug Arbeit für alle da ist. Lässt man die saloppe Sprache weg, bleibt folgender Befund: nach allen Regeln fortpflanzungsbiologischer [2] paläoanthropologischer [3] und ethnopsychoanalytischer [4] Kunst ist der Mann für die weitere Aufzucht überflüssig. Die Urform menschlicher Sozietät sind – so heißt es – Mütter-Kinder-Gruppen. Diese (matristischen) Gruppen bilden einen „biosozialen Leib“ zum Schutze des Nachwuchses der Gattung. Wie oft braucht diese Gruppe die Männchen? Vielleicht einmal im Jahr. Alle? Sicher nicht, höchstens die ein, zwei Träger des besten Genguts. Um die herauszufinden, müssen die Männchen endlose Rivalenkämpfe bestehen. Der Rest geht entweder dabei zugrunde oder kann sich solitär und frei flottierend durch die Welt schlagen – wahrscheinlich Business Class... . Wann werden die Jungmännchen aus der Mütter-Kinder-Sozietät vertrieben? Natürlich mit ihrer Geschlechtsreife. Dafür sorgen die älteren Männchen, die gerade das (genetische) Sagen haben.

Man denke an den strahlenden Helden der Griechen, den unvergleichlichen Achill. Selbst dieser versteckte sich in Frauen(=Kinder-)kleidern, als ihn Odysseus in den trojanischen Krieg holen wollte. Denn die Knaben wuchsen wie die Mädchen die ersten Jahre bis zur Geschlechtsreife in den Gemächern der Frauen-Mütter auf. Er wäre liebend gerne dortgeblieben und hatte dort auch schon einen Sohn (Pyrrhus mit Namen) gezeugt. Aber Odysseus als Repräsentant der älteren Männer holte ihn von den Müttern und Kindern weg. Um möglichst rasch wieder Zugang zu den Weibchen zu erhalten, wurde Achill ein Held. Held des Krieges, Erfolgsmanager eines großen Konzerns im militärisch-industriellen Komplex – allerdings mit Todesfolge, heldenüblich.

Männer also sind zu einem Großteil genetisch überflüssig, fast alle für die Zeugung, alle für die Aufzucht. Umgangsform unter den Männchen: einsames Streunen oder tödliche Rivalität. Chancen, sein Gengut weiterzugeben: sehr limitiert. Umgangsformen unter den Weibchen: Kooperation zum Zwecke der gemeinsamen Aufzucht der Jungen. Wenig Kooperation zwischen den Geschlechtern.

Wie schon in der Einleitung stellen wir uns jetzt nochmals die Frage: Wie kommt es bei dieser Ausgangslage zum gegenwärtig weitverbreiteten Modell der Arbeitsteilung zwischen weiblich dominierten Einzel-Familien und männlich dominierten Gemeinschaft-Gruppen und Organisationsformen?

Die historischen Rekonstruktionsversuche lesen sich allesamt wie spannende Kriminalromane [5] . Das Resultat ist jedenfalls eine männerzentrierte hierarchische Gesellschaftsordnung mit Monogamieregeln zur Kanalisierung männlicher Rivalitätsenergien.

Die Leistungen der männerzentrierten Hierarchie

Was sind wahrscheinlich die Leistungen von Hierarchie, die bis jetzt offenbar nur um den Preis der Unterdrückung der Frau(en) möglich waren/sind?

Übernahme von Gattungsarbeit („professionelle“ Nahrungsbeschaffung und Verteidigung) durch die Männerbande. Der zentralen Leistung der Mütter, Menschen zu gebären und aufzuziehen, können die Männer endlich etwas entgegensetzen: Produkte (zu Deutsch: Hervorbringungen, Kunst-Kinder). Die Überflüssigkeit der Männchen ist gemildert;

Selbstzähmung der Männchen (Sklaverei und Arbeitswut, Ordnung und Disziplin, Sublimierung), damit die Mütter sie in ihrer und der Kinder Nähe überhaupt dulden;

Aufbau von Allianzen zwischen den Söhnen;

Abflachung des Rivalitäts-Gefälles zwischen den Männchen in der Bedeutung für die Gattung (Fortpflanzung, Weibchennähe); Aufbau von Rangstufen;

„Gerechte“ Aufteilung der Weibchen: jedem Männchen eins (Monogamie als Söhnekartell und Erbfolge vom Vater auf den Sohn);

Zur Sicherung dieses Erbrechts vom Vater auf den Sohn müssen die Weibchen allerdings die Familialbedingungen der Einzelhaft akzeptieren; diesbezügliche Unklarheiten lassen sofort wieder den Krieg der eifersüchtigen Männchen ausbrechen;

Belohnung der außerhäusigen Männerarbeit mit Geld (die familiale Haushalts- und Erziehungsarbeit bleibt „unbezahlbar“, ehrenamtlich). Die Männer werden dadurch in den Familien zu Arbeitgebern ihrer Frauen, Frauen von ihren Erhaltern abhängig. Hätten sie sonst an diesem Modell von Ehe, Familie und Monogamie Interesse?

Die Weibchen erhalten als „Gegengabe“ die Herauslösung aus der alles total kontrollierenden Mütter-Bande;

Garantierter Schutz (Nahrung und Verteidigung) für die eigene Brut - mit dem Fazit: Jedes Männchen und jedes Weibchen erhält Garantien dafür, eigene Kinder zu haben, der Unsterblichkeit des eigenen Gengutes sicher zu sein;

Das erlaubt die ständige Nähe der Männchen bei den Frauen, deren Zugehörigkeit zur Sozietät. Allerdings herrscht beständig die Angst, dass jede Änderung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern dieses fragile System sozialer Errungenschaften gefährde.

Insofern besteht eine grundsätzliche Systemunverträglichkeit von (vaterferner) Familien- Gruppe und (mütterferner) Männer-Jagdbanden-Gruppe (Beruf und Arbeitswelt).

Wenn daher heute die Frauen a) in die Berufswelt drängen, b) öffentliche Rechte im Berufs- und im gesellschaftlichen Leben geltend machen, c) gemeinsame Verantwortung für Kinderaufzucht und Familienerhalt fordern, d) sich in der Ehe Männer statt Söhne wünschen, Liebhaber statt Pflegefälle, Freunde statt Arbeitgeber, dann rüttelt das an den Grundfesten der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, zwischen Familie und Berufswelt und gefährdet den höchst zerbrechlichen Frieden innerhalb der „reinen“ Männerbande. Es steht viel auf dem Spiel. Es wäre jedoch viel zu gewinnen – auch für die Männer. Das Thema wird uns auch bei der Besprechung der Gruppe noch einmal einholen.

Die alte Fragestellung lautete: Welchen Mann, welche Frau, welche Familie und welche Organisation muss sich daher die (Männer-)Organisation im Spannungsfeld Beruf - Familie wünschen?

Die neue Frage lautet eher: Wie könnte eine Organisationsform und die Arbeitsteilung von Familie und Berufs-Organisation aussehen, in der sich Männer und Frauen die Verantwortung für die Familien- und Berufsarbeit wirklich gerecht teilen?

Es gibt Anzeichen einer Veränderung:

Frauen müssen nun – seit Geburtenkontrolle und Berufstätigkeit – die mit ihrer Rolle in der Männer-Gesellschaft verbundenen Abhängigkeiten nicht länger hinnehmen. Sie wehren sich, weil sie auch außerhalb der traditionellen Rollennormen überleben müssen und können. Sie müssen sich dann zwar oft als Alleinerziehende am Rande der neuen Armut durchkämpfen, sind dafür aber auch frei und nicht mehr erpressbar.

Aber es gibt auch Anzeichen, dass den Männern der Preis ebenfalls zu hoch geworden ist a) sowohl in den Männer-Organisationen, b) als auch in ihren Ehen und Familien. Sie fragen sich: Wie viel müssen wir uns – als Arbeits-Sklaven – gefallen lassen, um zu gefallen? oder: Auf wie viel Leben will ich (arbeitend) verzichten, nur um zu überleben? oder: Welche interessante Frau will auch die zweite Lebenshälfte mit einem arbeitswütigen Pflegefall verbringen?

Conclusio: Die Liebe der Frauen erwies sich als Fürsorge von Müttern, die Arbeit der Männer als domestizierende Selbstversklavung der Söhne. Vielleicht finden wir doch noch Möglichkeiten, die Errungenschaften von Matriarchat und Patriarchat zu retten, ohne dass entweder ein Geschlecht das andere oder beide sich wechselseitig über Gebühr unterdrücken müssen? In jedem Fall sind wir nun reich und reif genug für eine neue Runde des Geschlechterkonflikts.

Bevor wir den Faden, der uns über die Gruppe (als Männerbande) zur Organisationsdynamik führen soll, wieder aufnehmen, eine Zwischenbemerkung: Bei aller Frauen-Zugewandtheit handelt es sich bei dieser Sicht um eine Männer-Theorie. Wir wissen, dass viele Frauen sie zwar sehr faszinierend finden, aber fest überzeugt sind, es müsste auch eine weibliche Variante geben, diese Geschichte zu erzählen. Hoffentlich ist sie bald zu hören. Ansätze gibt es ja.

Die Gruppe

Warum sich Gruppen bilden

Es bleibt jedoch die Frage: Warum bilden sich überhaupt Gruppen? [6] Es gibt keinen Grund, Gruppen zu bilden, es sein denn aus Not. Eine gewissermaßen prototypische Notsituation ergibt sich dadurch, dass alle Kinder irgendwann von ihrer „natürlichen“ Nahrungsquelle, der Mutterbrust, lassen müssen - sei es, weil jüngere Geschwister kommen, sei es, dass die Mutter stirbt oder ihre Ressourcen selbst braucht, nicht mehr will usf.

Die Trennung von der Mutter durch das Abstillen kommt zunächst einer Verstoßung gleich, obwohl sie in der Folge natürlich die Tür zur Autonomie auftut. In manchen Elendsvierteln dieser Welt ist damit auch die Phase der Fürsorge durch die Mütter schon erledigt. Wer dann nicht für sich selber sorgen kann, geht zugrunde.

Wenn weiters – wie im vorigen Abschnitt ausgeführt – die Mütter-Kinder-Gruppen die ursprünglichen Sozietäten sind, so haben doch Knaben und Mädchen ein unterschiedliches Schicksal. Die Knaben müssen anlässlich dieser Verstoßung aus dieser Gruppe raus, die Töchter bleiben, übernehmen Brutpflegeaufgaben (aunting), werden später selber Mütter usf.

Dadurch entsteht bei den vertriebenen Knaben das Bedürfnis nach der Kreation einer noch nie dagewesenen Sozietät geweckt: der Gruppe. Dieser Gruppenbildung geht eine gemeinsam erlebte Verlusterfahrung voraus, die zu Solidarität und Gemeinsamkeit führt. Die Grundlage dafür bildet ein Bewusstsein gleichen Schicksals, die Identifikation mit anderen in gleicher Notlage. Dadurch kommt es zur Bildung eines sozialen Leibes, um den Schreck nicht zu groß werden zu lassen und durch die artifizielle Nachahmung des mütterlichen Leibes wieder Sicherheit zu erlangen.

Ein weiteres Element der Gruppenbildung ist die Suche nach einer Autorität, die über die Kompetenz verfügt, diese schreckliche Notsituation auch zu meistern und Schutz vor weiteren tödlichen Verstoßungen zu gewährleisten. Erlösungshoffnungen kommen auf.

Diese Autorität kann entweder durch das Los bestimmt, oder, wie die Buddhas, als ein besonderes Kind in irgendeinem Kloster gefunden werden. Diese Auswahl findet nach keinen bestimmten Qualifikationen statt. Ausschlaggebend sind die Erwartungen und Hoffnungen der Leute. Die gefundene Autorität muss keinerlei Beweise für die Rechtfertigung ihrer Position erbringen, wenn sie nur als Brennpunkt aller Hoffnungen dient, wobei sich dieser Vorgang ohne jede Verständigung untereinander vollziehen kann. Der soziale Leib hat noch keine Konturen. Zugehörigkeit ist nicht wichtig, es ist ohne Belang, wer da neben mir steht, wenn nur alle Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ähnlich wie die Angst eine unspezifische ist, entsteht eine ebenso unspezifische Hoffnung auf einen Heiland, einen Gott, auf irgendeine Erlösung des Ereignisses, auf einen Führer oder auf einen heiligen Stein, auf irgendeinen Kondensationspunkt, auf den man die Ängste im Bezug auf diese Notsituation richten kann. Und von dem man erwarten kann, dass diese Not auch bewältigt wird. Wird die Not durch diesen Kondensationspunkt auch bewältigt, erscheint der Gott oder spricht der Priester oder spricht die Autorität, und damit ist die Angst bewältigt, dann wird der Gruppenprozess abgebrochen und wir haben weiterhin keine Notwendigkeit, uns zu solidarisieren. Solange diese Heilserwartung erfüllt wird, ist es doch völlig nebensächlich, wer neben mir steht. Es ist kein Bedarf dafür da, darauf zu achten, wessen Gesichter ich da sehe, welche Menschen da in meiner Umgebung sind.

Schwierig wird die Situation, wenn der Kristallisationspunkt, auf den sich alle Hoffnungen richten, den Erlösungshoffnungen nicht Rechnung tragen und die Not nicht wenden kann. Dann muss der soziale Leib wieder zerfallen und seinen wärmenden Schutz verlieren. Wenn die Urangst der Verstoßung wegen des Verfalls der Autorität wieder auftritt, muss die Unsicherheit der Verstoßenen auf andere Weise beseitigt werden.

Der soziale Leib muss zerfallen, wenn er besonders vielen seine Zugehörigkeit versprochen hat. Dann wird es wichtig, sich mit anderen zusammenzutun, die anderen überhaupt wahrzunehmen und ein neues Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Dann trägt nicht mehr irgendeine von außen ersehnte Erlöser-Autorität die Hoffnungen, sondern die Gruppe, deren besonderes Merkmal darin besteht, dass sich an den Gruppenprozessen alle Teilnehmer*innen gleich beteiligt fühlen. Diese Gruppen definieren sich in ihren Erwartungen selbst.

Erst ein Minimum an Zugehörigkeitssicherheit erlaubt es den Mitgliedern der Gruppe, ihrer Enttäuschung über die ausgebliebene Erlösung durch eine Autorität zu artikulieren. Gemeinsam lässt sich das Versagen von Autorität ertragen. Das soziale Trennungstrauma wird nochmals durchlebt, aber gemeinsam mit der Gruppe ertragen und verarbeitet.

Jede Autorität (Macht) ist von der mütterlichen abgeleitet – lebensspendend, lebenserhaltend, ernährend, schützend. Frauen sind dabei nicht in derselben Notlage wie die Männer, weil sie sich grundsätzlich immer gegen Trennungen absichern können – durch ihre eigenen Produkte, die Kinder. Männer haben nichts anderes als sich und ihre Solidarität mit anderen Männern.

Melanie Kleins Beschreibung des Anfangs aller Kommunikation oder Beziehungsaufnahme durch Projektion und Introjektion [7] lässt sich vereinfacht für das Verständnis des Lebens von Gruppen so nützen, dass man sagt: Die ganze Gruppenentwicklung ist eine Annäherung an sich selbst durch die Auseinandersetzung mit Außenseiter*innen. Alle Unterschiedlichkeiten in Gruppen sind Autoritäts- und Bedrohungspotentiale zugleich.

Denn in dem Augenblick, da Menschen ernsthaft aufeinander angewiesen sind und miteinander etwas tun müssen, werden die Unterschiede, die zwischen ihnen bestehen, bedrohlich, machen mit aufkommender Wahrnehmung von Fremdheit Angst. Gruppenentwicklungsstufen (als Angstentwicklungsstufen) sind verbunden mit dem ständigen schrittweisen Prozess von Ausschluss und Integration von Außenseiter*innen. Gruppen suchen sich für das Dilemma der jeweiligen Situation, die sie zu bewältigen haben, Exponent*innen als Außenseiter*innen, die für sie zunächst die Gefahr verkörpern und daher von der Gruppe abgelehnt werden. Gruppen lehnen also in ihnen ihre eigene Fremdheit und Angst ab. (Es ist übrigens auch nur eine spezielle Außenseiterposition, wenn von jemandem die Lösung der Not erwartet und ihm Autorität verliehen wird.)

Erst die Bearbeitung dieser Außenseiter*innen und Außenseitersituation – was oft auch mit Herrschaftsgefälle verbunden ist – ermöglicht es, die Unterschiede in die Gruppe zu integrieren, den abgespaltenen Teil seiner selbst in dem*der Außenseiter*in zu erkennen. Dann lässt sich die Verschiedenheit von Menschen zur Bewältigung von Situationen nützen.

Als relevante Unterschiede bieten sich natürlich die Geschlechterdifferenz, der Altersunterschied, Unterschiede an Schichtzugehörigkeit, Position, Einkommen usw. an, was eben jeweils die „Not“, das „Ziel“, die „Aufgabe“ einer Gruppe sein mag.

Ab welchem Augenblick werden die einzelnen Personen einer Gruppe wahrgenommen? Sie bekommen ein eigenes Gesicht, sobald Kompetenzansprüche gestellt werden können, jemand einen anderen kritisiert, ein Mitglied konkrete Hilfe braucht oder ein Feedback gibt. Bei einer wechselseitigen Abhängigkeit, der sogenannten Interdependenz, ist jeder vom andern gleichwertig abhängig. Nicht eine Person ist für alles verantwortlich, sondern jede Person für irgendetwas. Es gibt eine gemeinsame Sprache, jede Person wird einzeln wahrnehmbar; sind Konflikte und krasse Widersprüche erst einmal durchgestanden, so bereichern sie die Gruppe, anstatt sie zu bedrohen. Alle sind so gleich, dass sie wieder unterschiedlich sein können. In der beschriebenen Situation wird die Gruppe nicht durch das Individuum bedroht, sondern bereichert. In der Differenzierungsphase muss Unterschiedlichkeit unterdrückt werden, weil die Gefahr des Auseinanderbrechens besteht. Der gemeinsame Feind ist die schlechte Autorität, Gleichheitsparolen, Gleichmacherei herrscht vor, denn Unterschiede und Zweifel bedrohen die Gruppe. In der Reifephase dürfen Zweifel geäußert werden, die Meinungen einzelner werden ernst genommen. Jeder kann zeitweise hinausgehen und wieder hineinkommen, ohne den Verlust der Zugehörigkeit fürchten zu müssen. Die Gruppe kann es wagen, sich anderen Gruppen mit anderen Zielen und Wünschen auszusetzen.

Die Gruppe ist wiederum – wenn wir bei der abstrakten Formel beginnen wollen - mehr als die Summe ihrer Individuen, aber sie ist auch nicht nur die Summe der Beziehungen zwischen den Personen, sondern viel mehr die Beziehung zwischen den Beziehungen: der Gruppenprozess. Das klingt nicht nur abstrakt, sondern ist es auch – und zwar auch in Wirklichkeit für die meisten Menschen. Denn was wir im bildsamsten Alter an Formen des Zusammenlebens gelernt haben, waren meist: die Paar-Beziehung, allenfalls Dreiecks- Konstellationen und Familien Strukturen, in denen der Vater und vielleicht Geschwister zur Mutter-Kind-Dyade schrittweise dazugekommen sind. Selbst dabei denkt man doch noch immer in abwechselnd konkurrierenden oder koalierenden Paaren. Aber die Eigenständigkeit des Gruppenprozesses, der sich für vakante Gruppenfunktionen einfach die Träger*innen sucht, egal ob es denen persönlich passt oder nicht, ist uns kaum vertraut. Das ist mit der wirklichen Abstraktheit gemeint.

So etwa duldet die Gruppe innerhalb ihrer Grenzen kaum Untergruppen und hat für sie nur böse Worte wie Klüngel, Grüppchen, Clique usf. Denn die Gruppe fühlt sich in ihrer Einheit sehr rasch bedroht durch die „früheren Formen des Zusammenlebens. Sie verlangt unmittelbaren Zugriff zu jedem Individuum als Mitglied; setzt Normen und Sanktionen, denen sich ein einzelner kaum widersetzen kann (Gruppendruck), wohl aber Paare und Untergruppen. Die Gruppe reagiert in diesem Punkt sehr eifersüchtig und kennt keinen Spaß. Die gleiche Eifersucht finden wir, wenn es sich ein Mitglied einfallen lassen sollte, auch noch zu anderen Gruppen gehören zu wollen. Nicht selten steht darauf die Strafe des Ausschlusses.

Eine graphische Darstellung zeigt nur das ideale Bild, jede*n mit jedem*jeder gleich kommunizierend, bei gleichzeitiger Zerstörung diverser Untergruppierungen. In Wahrheit ist diese Gleichheit natürlich nicht gegeben, Funktionszuteilungen schaffen oft auch ein Gefälle an Einfluss und Zuwendung. Ein Naturgesetz, dass jede Gruppe eine*n Führer*in brauche oder diese*r sich früher oder später herauskristallisiere, gehört ins Reich der Fabel, die mehr über die Ideologie mancher Leute aussagt als über ihre Beobachtungsgabe. Historisch gesehen geht die Funktionszuteilung von primär in Gruppen lebenden Populationen nur so weit, dass im Ernstfall doch noch jeder jeden ersetzen kann, also noch alle alles irgendwie können (vorarbeitsteilig).

Das Paradigma für die Gruppe ist in unseren Breiten die eingeschlechtliche Pubertätsgruppe der frühen Adoleszenz. Denken Sie daran, wie sehr etwa Bubenbanden in der Pubertät zusammenstecken und alles Weibliche für dumm, kindisch und abartig halten. Wer sich dennoch für Mädchen interessiert, gilt als unmännlich, weich, feig, abtrünnig, verräterisch und hat mit dem Ausschluss zu rechnen. Und tatsächlich ist die Gruppe ja durch Paar und Familie (alte wie künftige) ebenso gefährdet wie das Paar durch die Individualität:

Paar und Familie, in denen ja Mütterlichkeit und Weiblichkeit eine zentrale Rolle spielen, sind die natürlichen Feinde der Gruppe.

Obwohl es etwas Lächerliches hat, wenn solche Pubertätsgruppen überdauern (der*die dreißigjährige Pfadfinder- oder Jungschar-Führer*in, die greisen Leiter*innen parteilicher Jugendorganisationen usf.), geben sie doch das erste Muster der Kriegs- und Arbeitswelt ab.

Das Paradigma, an das die Gruppe anschließt, ist die Pubertätsbande, der aus dem von den Frauen und Müttern dominierten Aufzuchtsverbande vertriebenen Jünglinge. Diese findet als Jagd- und Kriegerbande ihre kontinuierliche Fortsetzung.

Gruppen von Frauen finden sich in dieser Form eigentlich nicht, da sie, auf die Aufzucht des Nachwuchses spezialisiert, sich in immer neue Bezugspersonen aufgeteilt haben. Die Forderung, Männer und Frauen sollten in Gruppen gleichberechtigt zusammenarbeiten können, erscheint angesichts dieser Herkunftsgeschichte der Gruppe (in unseren Breiten) als purer Widersinn. Frauen haben in (Männer-)Gruppen überhaupt nichts zu suchen. Dieser Denkweise erscheint der Satz als glatte Tautologie.

Was geschieht, wenn ein Frau Abteilungsleiterin wird und zum ersten Male in der Abteilungsleiterbesprechung auftaucht? Sie darf Kaffee machen, Protokoll schreiben, und wenn sie etwas Gescheites sagt, ruft man(n): lauter bitte! Diese massive Aggressivität hat den Ausschluss zum Ziel. In der Erfindung geeigneter Methoden sind die Männer unerschöpflich. Einige Varianten: 1. die Frau in der Männergruppe wird zum Weibchen des Chefs (egal, ob sie das will oder nicht), denn er hat schließlich für Ordnung zu sorgen. Sie spielt da manchmal mit, weil sie auf diesem Wege Macht über viele Männer auf einen Schlag gewinnt. 2. Oder sie wird nach höchst beunruhigender Konkurrenz- und Gockelphase mit dem Sieger liiert. Paarbildung zum Zwecke des Ausschlusses. Denn schließlich hat ja sonst fast jeder draußen auch eine Frau - privatim. Also ist wieder Ruhe. 3. Oder sie macht sich zur dienenden Mami der ach so wichtigen jungen und alten Jünglinge, die ja doch immer wen brauchen, der ihnen ihre Termine ordnet und die Flecken aus der Krawatte putzt. 4. Oder sie übernimmt die männlichen Standards und übertreibt sie auch noch (oft unter Verlust ihrer Eigenständigkeit). 5. Oder ..., 6. Oder ...

Gruppen- und Organisationsformen, die ein freies Zusammenarbeiten von Männern und Frauen erlauben und für selbstverständlich halten, kennen wir in unseren Breiten kaum. Unsere Gruppen- und Organisationsformen sind vielmehr selbst ein Bestandteil der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zum wechselseitigen Ausschluss aus dem eigenen Gebiet.

Die rituelle Vergatterung durch Initiationsriten, aber auch später immer wiederkehrende Prüfungen, Mutproben und Leistungsnachweise festigen den Zusammenhalt der Gruppe nach außen. Und die Macht, die man ruhig Gruppendruck nennen kann, lässt sich am ehesten gegen die feindlichen und fremden Anderen mobilisieren. Das weiß jede Führungskraft, die irgendwann im Leben Menschen „motivieren“ musste.

Wie lässt sich nun erreichen, dass Gruppen, die ihrer Natur nach eigentlich gar nicht wollen, dennoch miteinander kooperieren?

Organisation

Erinnern Sie sich an die Einleitung. Dort war davon die Rede, dass dem wechselseitigen Vernichtungskampf feindlicher Stämme durch den Tausch von Menschen und Sachen ein Riegel vorgeschoben werden sollte: das Netz von Verwandtschaftsbeziehungen, die aus dem früheren Feind einen Schwager machten, mit dem man Arbeitsbündnisse zur arbeitsteiligen Unterstützung oder Handelsvereinbarungen schließen konnte. Die wechselseitig ausgetauschten Menschen (meist Frauen) garantierten als Geiseln das Wohlverhalten beider. Wir nannten dies die Geburtsstunde der Organisation.

In der Organisation geht es um übergreifende und arbeitsteilige Kooperation von deutlich voneinander abgegrenzten Gruppen im Dienst des Überlebens einer größeren Gemeinschaft. Dies forderte dem Menschen die Erfindung zahlreicher neuer Elemente im Zusammenleben ab, die zu den größten Kulturleistungen zählen, die wir kennen: sie stehen alle unter dem Obertitel Instrumente der Verträglichkeit. (Unter Verträglichkeit verstehen wir all das, was Menschengruppen in den Stand setzt, Vereinbarungen zu treffen, in dauerhafte Formen zu gießen und ihre Einhaltung zu überwachen.)

Dazu gehören Mittel der indirekten Kommunikation, Normen, Strukturen, Gesetze, Schrift, Wissenschaft, Delegationssysteme, Beratungs- und Entscheidungsmodelle, Bildung gemeinsamer Mythen, Riten und Gebräuche ...

Organisation macht aus den Spannungen, die aus der Verschiedenheit der Menschen und Menschengruppen kommen, ein permanentes und unumgängliches Lernfeld des gemeinsamen Menschseins. Wie die Gruppe von jedem Individuum einen Preis für die Zugehörigkeit verlangt, so zieht auch die Organisation den zugehörigen Gruppen einen Teil ihrer Lebensenergie ab. Der Streit um die Gemeinkosten ist so alt wie Organisation überhaupt. Denn die Frage nach der Gerechtigkeit, aus dem Futterneid der Geschwister geboren, nimmt in den Dimensionen enorm zu.

Suchen wir wieder nach einer Formel nach der schon bekannten Methode, so wird uns nicht wundern, dass sie - mit ihrem Gegenstand zusammen - noch abstrakter ausfallen wird als bei der Gruppe:

Organisation...

- ...ist nicht die Summe ihrer Individuen

- ...ist nicht die Beziehung der Individuen (wie im Paar)

- ...ist nicht die Summe der Beziehungen zwischen mehreren Individuen (wie bei Dreieck, Familie und Gruppe),

Organisation ist vielmehr das System der Beziehungen zwischen Gruppen, die selbst wieder Beziehungssysteme von Beziehungen sind.

Wer kann so etwas verstehen? Kommen da die Individuen und Persönlichkeiten überhaupt noch vor? Spielen da persönliche Gefühle überhaupt noch eine Rolle? Ist da noch Platz für Menschen? Es ist wahr, Organisationen können sich um Individuen, persönliche Gefühle, ja um die Schicksale ganzer Gruppen nur am Rande kümmern. Sicherlich würden Gruppen (und Individuen) den Preis, den sie beim Eintritt in Organisationen zahlen müssen, nicht entrichten, wenn sie auch ohne überleben könnten. Sie können aber nicht.

Die Organisation geht aber unter diesem Titel noch weiter. Sie rührt an das Allerheiligste der Gruppe: Sie verlangt nämlich, dass ständig Menschen die Gruppe neu zu betreten und wieder zu verlassen haben. Das geht jeder gefestigten Gruppe gegen den Strich. Organisation muss die Grenzen, die die Gruppen um sich gezogen haben, immer wieder öffnen und durchlässig machen (wie die Paarbeziehung die Grenzen des Individuums).

Die Gruppe ist der natürliche Feind der Organisation, und die Organisation der natürliche Feind der Gruppe.

Nur unter beträchtlichem Leidensdruck sehen Organisationen ein, dass sie auch gut funktionierende Gruppen brauchen („In Wahrheit Nester von Widerstand und egoistischen Umtrieben!“), oder Gruppen, dass sie im Rahmen der allgemeinen Verträglichkeit ihre Rechte nur von der Gesamt-Organisation garantiert erhalten können. Wer sieht schon gerne ein, dass er*sie seinen Bestand nur dadurch sichern kann, dass er*sie seine ständige Gefährdung durch den „Hauptfeind“ duldet?

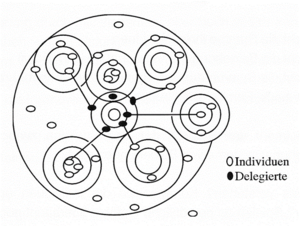

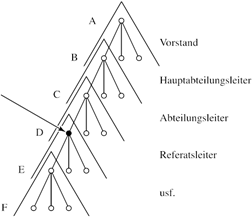

Zur graphischen Darstellung: Wir zeichnen von den vielen Möglichkeiten diejenige heraus, die verschiedene Gruppierungen zeigt, die durch eine Gruppe höherer Art zusammengehalten werden, nämlich der Gruppe der Repräsentant*innen.

„Menschentausch“ und Repräsentation

Im Laufe der Geschichte haben die Menschen unendlich viele Variationen des Austausches von Menschen erfunden. Wir wenden uns im Folgenden nur mehr den bei uns gesellschaftlich und wirtschaftlich dominierenden Männer-Organisationen von Männer-Gruppen zu (was sie auch bleiben, selbst wenn dort mehrheitlich Frauen beschäftigt sein sollten), und lassen die anderen Formen etwa von Familial-Organisationen, Sippen, Stämmen etc. (ungern, aber doch)beiseite.

Subjekte des Austausches konnten Händler*innen, Repräsentant*innen, Unterhändler*innen, Abgeordnete, Abgesandte, Bot*innen, Herold*innen, usf. sein.

Alle haben gemeinsam, dass sie nicht bloß als Individuen, sondern als Vertreter*innen einer Gruppe sprechen. Repräsentieren heißt zu Deutsch vergegenwärtigen. Repräsentant*innen also haben ihre Leute, die selbst nicht anwesend sein können, während doch ihre Sache und ihre Interessen abgehandelt werden, zu vergegenwärtigen.

Stellen wir uns nun eine Verhandlung zwischen streitenden Parteien vor, die zu allem Unglück auf ein gemeinsames Auskommen angewiesen sind. Nichts als Fallen und Klippen. Nennen wir die eine Gruppe die Weißen und die andere die Schwarzen, die sich zu Verhandlungen treffen. Was ist bis dahin schon alles geschehen und entschieden?

In den Gruppen müssen irgendwie die Ziele abgesteckt und besprochen sein.

Es schwirren sicher eine Menge wahrer und unwahrer Informationen über die Absichten der Gegenseite herum. Konflikte beruhen oft darauf, dass man sich nicht mehr unterhält, also bezüglich der Interessen und Absichten der anderen auf Vermutungen und Kombinationen angewiesen ist.

Es muss entschieden sein, wer die Gruppe repräsentieren soll. Dies ist von größter Wichtigkeit. Zentralpersonen haben zwar meist großes Pouvoir, aber ansonsten wenig Spielraum und Beweglichkeit. Periphere Personen einigen sich mit den anderen zwar schnell, weil sie froh sind, endlich wichtig zu sein; aber sie können ihre Resultate „zu Hause“

kaum durchsetzen.

- Gibt es feste Repräsentationsregeln? In unseren Unternehmungen behalten sich Chef*innen sehr oft die Vertretung nach außen vor.

- Welchen Einfluss haben diese Vorgänge auf die Einfluss- und Machtverteilung innerhalb der Gruppe?

- Welche Leute von der „Gegenseite„ werden als Verhandlungspartner*innen akzeptiert, welche nicht? Was ist dadurch schon vorentschieden? Art, Dauer und Umfange des Mandats.

Diese Liste ließe sich beliebig verlängern (Ort, Zeit, Mandat..., wo wird entschieden: in den Gruppen? im Delegierten-Rat? sonst?)

Kommt es nun endlich zur Verhandlung, etwa auf neutralem Boden, so müssen beide Repräsentant*innen ihre Heim-Gruppen räumlich und emotional verlassen und bis zu einem gewissen Grad in die neue Gruppe der Repräsentation eintreten.

Zuerst werden sie versuchen, die Wünsche ihrer eigenen Gruppe so gut und eindrucksvoll wie möglich zu vertreten. Dann aber müssen sie sich nolens volens mit den anderen, fremden und womöglich feindlichen Argumenten konfrontieren lassen.

Konflikte sind oft die einzige Art, wie man jemanden zwingen kann, einem zuzuhören. „Streiten muss man, bis man etwas erfährt von Dir!" Oder denken Sie an den Sinn des endlosen Feilschens auf einem arabischen Markt. Stundenlang erzählt man sich, wer man ist, wo man war, was es alles gibt, wie wertvoll doch die Ware sei usf., und dazwischen kommt man sich schrittweise näher im Preis, bis man etwa dort endet, wo beide vorher wussten, dass sie sich treffen würden. Übrigens: Die sicherste Methode, sich von den Argumenten des*der Gegner*in nicht beeinflussen zu lassen, ist das Nicht-Zuhören, eine sehr weit verbreitete und hochentwickelte Fähigkeit!

1.) DIE GEGLÜCKTE VERHANDLUNG

Läuft eine Verhandlung gut, werden sich die Repräsentant*innen von Weiß und Schwarz so einigen, dass beide hoffen können, ihre Heim-Gruppen würden zufrieden sein.

Gelingen wird dies nur, wenn der*die „weiße“ Repräsentant*in auch die Anliegen der „Schwarzen“ verstanden und in die gemeinsame Lösung eingebaut hat, kurz: wenn er*sie sich ein wenig „einfärben“ ließ. Und umgekehrt: Nach einem Kompromiss wird auch der*die „Schwarze“ mit einigen weißen Flecken heimkommen.

Gretchenfrage: Was wird die Heim-Gruppe an dem*der eigenen Repräsentant*in und an der Lösung als erstes bemerken, wenn er*sie heimkommt? Die „Schwarzen“ werden sofort die weißen Flecken bemerken und ihn (bewusst oder unbewusst) des Verrates verdächtigen. Dasselbe bei den „Weißen“.

Ist das nun eine Panne, persönliches Misstrauen, menschliche Schwäche oder aber eine notwendige Klippe jeder Organisation?

Es ist eine notwendige Klippe: Denn der*die Repräsentant*in geht weg als Abgesandte*r der Heim- Gruppe und kommt – wenn er*sie gut ist – als Abgesandte*r und Botschafter*in der fremden Gruppe wieder. Man denke an die blühenden Phantasien, die in den Köpfen der Zurückbleibenden und Repräsentierten gedeihen. „Was wird er*sie herausholen?“ „Wird er*sie sich zu uns und unserer Arbeit bekennen?“ „Wird er*sie denen endlich einmal sagen, welche Schwierigkeiten sie uns ständig machen?“ „Wird er den großmäuligen Verkäufer*innen endlich sagen, dass wir genaue Protokolle von den Verkaufs- und Anbahnungsgesprächen brauchen (Was ja Verkäufer*innen besonders lieben)?“ Oder: „Wird er uns wieder einmal verraten, verkaufen oder gar überlaufen? ... sich von seinem*seiner Chef*in jede Drecksarbeit zuschieben lassen, die wir dann machen müssen?“ usw.

Wenn man beobachtet, wie viele Gespräche in und außerhalb der Arbeitszeit über die jeweiligen Chef*innen geführt werden, wie viele Vermutungen, Hypothesen, Ahnungen, Hoffnungen an deren Person geheftet werden, kann man sich nur wundern. Ich glaube, dass dies so zu verstehen ist, dass sich das Unberechenbare und Abstrakte der Organisation als numinoser Schein an dem*der jeweiligen Chef*in festmacht. Es sind fast religiöse Kategorien, in denen sich diese Allmachtsphantasien, besser Phantasien von der Allmacht der Organisation und ihres*ihrer Chef*in ausdrücken. Die Angst, an die anderen oder die kalte Macht der Organisation verraten zu werden, ist nur die Kehrseite.

Um diesem Verdacht des Verrats entgegenzutreten, schildern die heimkehrenden Repräsentanten die Verhandlung oft als heroische Schlacht, in der sie dem*der Gegner*in das Letzte herausgerissen hätten. Durch diese aggressive Pose wollen sie sich nach der gefährlichen Situation des Fremd-Gehens wieder als vertrauenswürdiges Mitglied der Gruppe legitimieren.

2.) DIE WENIGER GEGLÜCKTE VERHANDLUNG

Zwei Arten von Vertreter*innen sind daher unbrauchbar:

Diejenigen, die den anderen gut zuhören, deren Argumente voll übernehmen, d.h. sich voll einfärben lassen. Damit aber verraten sie ihre Heimgruppen, können sich schnell mit den Partner*innen einigen, werden aber ihre Verhandlungsresultate in der eigenen Gruppe nicht durchsetzen können.

Die anderen sind aber ebenfalls unbrauchbar, die heroisch von Interesse und Auftrag der Heim-Gruppe kein Jota abweichen und von den anderen gar nichts annehmen (also rein bleiben. Im Mittelalter nannte man die Leute, die um jeden Preis rein bei ihrem Glauben blieben, ohne mit den anderen auch nur zu reden, die Reinen, Katharoi - zu Deutsch Ketzer). Sie kommen zwar rein, aber ohne Ergebnisse heim. Sie haben nichts vom Stallgeruch der anderen angenommen, aber auch keine Resultate erzielt, die beide Gruppen gemeinsam tragen könnten.

An dem Spannungsfeld, in das jede*r Repräsentant*in gerät: gehört er*sie jetzt mehr zu seiner*ihrer Heim-Gruppe oder zur Repräsentanten-Gruppe – dort lässt sich Organisationsdynamik mit Händen greifen. Wer von uns hätte nicht schon die Enttäuschung erlebt, wenn man im besten Glauben eine gute Lösung ausgehandelt hat, und die Heim-Gruppe sagt plötzlich: „Das können wir nicht akzeptieren, da stehen wir nicht dahinter. Da musst du noch einmal hingehen. Oder wir schicken eine*n andere*n (bessere*n) Vertreter*in ...“ Dann sind wir mehrfach bloßgestellt: unfähig und nicht gewürdigt bei den eigenen, schwach und nicht durchsetzungsfähig bei den fremden Leuten.

Ein Gutteil des Organisationslebens hängt davon ab (und lässt sich daraus verstehen), wie diese Kontakte strukturiert sind, wie Entscheidungen Zustandekommen, welche Folgen sie für die Gruppen und ihre Individuen haben.

Es ist aber zu mühsam, sich die Bedingungen der Verträglichkeit jeden Tag neu aushandeln zu müssen. Daher stellen Organisationen ihre Umgangsformen auf Dauer, gießen sie in geschriebene und ungeschriebene Gesetze, stützen sie mit Strukturen ab. (Zuletzt leisten sie sich meist auch eine Ideologie. Dafür hat man ja die Wissenschaft. Die wird doch - nach allem - auch noch zu bezahlen sein. Religionen haben oft versucht, die jeweils mächtigen Strukturen als göttlich und natürlich abzusegnen und so dem Änderungswillen unzufriedener Gruppen zu entziehen.)

Aus der Dauer und Zähflüssigkeit von Strukturen ziehen Menschen und Gruppen einen enormen Entlastungsgewinn. Man muss nicht ständig um seine Rechte kämpfen, sondern kann sie als garantiert betrachten und zur Tagesordnung übergehen.

Bildlich geredet: In der Gruppe kann ich jemanden um ein Glas Wasser bitten, wenn ich Durst habe. Und der kann's mir verwehren oder geben. Auf dem Marktplatz der Organisation hingegen wird zwischen den verschiedenen Gruppen ausgestritten: Wohin und zu wem und auf wessen Kosten bauen wir eine Wasserleitung? Und ich werde lange Zeit Wasser haben (und daran nicht denken müssen), wenn ich bei diesem Handel gut vertreten war/habe, und ich werde auf lange Sicht Probleme mit meinem Wasser haben, wenn meine Interessen dort nicht gut vertreten waren. Und so mit allen wesentlichen Bedürfnissen des Menschen bloßgestellt.

Repräsentation und Hierarchie

In unseren männerrechtlichen und oft zu Hierarchien (zu Deutsch: Heilige Herrschaft) erstarrten Organisationen wird dieser Austausch von Menschen als Vertreter*innen der jeweils abwesenden Anderen systematisch betrieben-

Nehmen wir irgendeine Hierarchie als Beispiel: und betrachten wir darin das Schicksal der Führungskraft. So gehört der Hauptabteilungsleiter C, nennen wir ihn Meier, einmal zur Gruppe der Hauptabteilungsleiter*innen.

Daher hat er seinen Namen und Titel und auch seine Identität in dieser Hierarchie. Andererseits gehört er aber auch zu „seinen“ Leuten, den Abteilungsleiter*innen seiner Hauptabteilung. Und er muss mindestens zwei Seelen in seiner Brust haben. Beide Gruppen brauchen ihn, weil er beiden Gruppen angehört; aus demselben Grunde müssen sie ihm aber auch misstrauen, zu wem er denn nun eigentlich halte.

Und in Abwandlung vom obigen Verhandlungsbeispiel kann man sagen: Zwei Arten von Chef*innen sind unbrauchbar:

- Diejenigen, die sich bloß als Repräsentant*innen der jeweils höheren Gruppe gegenüber den eigenen Leuten fühlen. Nehmen wir an, jedes Mal, wenn es im Vorstand ein Donnerwetter gibt, lässt das der Herr B ungefiltert auf seine Leute niederprasseln. „Schulddelegation nach unten“ heißt das im Fachjargon, und unser C = Meier tut womöglich desgleichen. Irgendwelchen Argumenten, die aus der spezifischen Logik des jeweiligen Arbeitsgebietes kommen und von dort her gut begründet sind, werden dann schroff die höherwertigen Gesamt-Firmenziele entgegengeschmettert. Die Mitarbeiter*innen solcher Chef*innen werden auf diese Art in ihrer Loyalitätserwartung schwer erschüttert, sich verraten fühlen und irgendwann die Gefolgschaft verweigern – am besten durch Dienst nach Vorschrift oder durch die bekannte Drohung an den*die Chef*in: „Wenn Sie so weitermachen, werden wir alle Ihre Anordnungen befolgen!“

- Aber auch diejenigen Chef*innen sind unbrauchbar, die sich bei jeder Witterung schützend vor ihre Abteilung stellen und deren Eigeninteressen von vorneherein bis aufs Messer verteidigen. Solche Chef*innen sollten sich als Betriebsrät*innen bewerben.

Also ist jede*r gute Chef*in unvermeidlicher Weise ein „doppeltes Lottchen“, dem*der der Organisationswiderspruch aufgehalst und zugemutet werden kann. Er*sie muss zwei grundsätzlich widersprüchliche Kräfte gleichzeitig für und gegeneinander einsetzen: das Prinzip der Gruppe gegen die Organisation, und das Prinzip der Organisation gegen die Gruppe. Die Meisterung dieses Widerspruchs an den jeweiligen Sachfragen verdient den Namen Management. An den notwendigen Bruchstellen eines Unternehmens wird die Dynamik einer Organisation offensichtlich, und zugleich auch, wie sie gepflegt und gemeistert wird. Bürokrat*innen hingegen wollen feste Organisationsnormen vorfinden und widerspruchsfrei verwalten.

Wer jedoch Management-Funktionen wahrnimmt, pflegt diesen Widerspruch als Motor der Entwicklung, die eine Organisation plastisch und lernfähig erhält, so dass sie sich den jeweiligen Zielen anpassen oder sie sich selbst setzen kann. Sieht man nun, auf welches Kräftefeld sich jemand einlässt, der als Führungskraft Organisationsprozesse bändigen und gestalten will?

Dabei ist das Hierarchie-Beispiel noch reichlich vereinfachend. Denn das Prinzip der Zugehörigkeit zu mehreren Gruppen widersprüchlicher Zielsetzungen reicht ja viel weiter, als es das offizielle Organogramm zeigt. Denn abgesehen von Projekt-Gruppen, Matrix- Verflechtungen usf. gibt es ja in jedem Unternehmen den üppigen Wildwuchs der informellen Organisationsstrukturen (den Fußball-Club, die Ostschweizer*innnen oder Oberösterreicher*innen, die Rotarier*innen, die Jahrgangskolleg*innen vom Technicum usf. usf.), ohne den es ein totes Gerippe mit klappernden Organisationsscharnieren bliebe.

Exkurs

Ein kleiner Exkurs über freie Individualität, Denken und Herrschaft: Die Chance, sich als Individuum frei zu fühlen, ist erst in der Organisation gegeben, die die Gruppen- und Familiengrenzen gesprengt hat und mehrfache Gruppenzugehörigkeit erlaubt. Deswegen taucht Individualität und Freiheit in der Geschichte erst zu einem sehr späten Zeitpunkt auf. Der Gedanke, dass man seine Zugehörigkeitsgruppe verlassen darf und kann, und zwar auch gegen deren Willen, ohne dass man dabei vernichtet werden kann, dieser Gedanke ist neueren Datums. Das Paar, die Familie und die Gruppe sind so tolerant nicht: wer sie verlässt und verrät, müsste – ginge es nach ihnen – mit Vernichtung oder Selbstvernichtung gestraft werden. Erst die Organisation erlaubt echte Mehrfachzugehörigkeit, so dass ich gefahrlos sagen kann, wenn es mir nicht mehr passt: Ich gehe... Daher werden Individualität und Freiheit erst bei einem äußerst hohen Entwicklungsgrad der Verträglichkeit der Menschen möglich. Auch das Denken wird erst mit Organisations-Anforderungen nötig. Solange alle Betroffenen anwesend sind, lassen sich Wünsche und Verweigerungen, Zuwendung und Hass auch unmittelbar emotional-vorsprachlich zum Ausdruck bringen, wie wir das ja auch von den Tieren kennen. Sobald aber – allein schon wegen der großen Menge – Strukturen nötig werden, die sichern, dass auch die Interessen Abwesender mitbedacht werden, müssen diese abstrakt imaginiert werden, um präsent zu sein.

Deswegen ist z.B. die Mathematik als die Wissenschaft von den Verhältnissen für das Bedürfnis nach zuteilender und ausgleichender Gerechtigkeit sicher von Nutzen. Wie die Organisation mit den Beziehungen von Beziehungssystemen arbeiten muss, so arbeitet die Mathematik mit Funktionen von Funktionen, und nicht zufällig werden beide in diesen Dimensionen als sehr abstrakt empfunden. Ähnlich ließe sich über das Recht und die Sprache fortspinnen. An der Güte legitimer Repräsentation entscheidet sich aber zuletzt die Qualität eines politischen Systems. In unseren Organisationsformen spiegelt sich unser politisches Leben getreu wider. In Schule, Unternehmung, Militär, Kirche, Gemeinde – überall repräsentieren Gruppen höherer“ Ordnung die Interessen und Lebenskräfte. Und damit ist der Frage nach der Legitimation und damit nach Herrschaft nicht mehr auszukommen. Alle Formen politischer Machtverwaltung sind Schattierungen in der Beantwortung dieser Frage.

Schlussfolgerungen

In Strukturen und Prozessen denken

Organisationsstrukturen sind deshalb nötig, weil man nicht mehr alles durch direkte Kommunikation erledigen kann. Es bedarf für die Informations- und Entscheidungsfindung dauerhafter Formen, Rituale, Regeln und Strukturen, die die Arbeitsteilung und die Arbeitskooperation zwischen Menschen und Menschengruppen gewährleisten können. Arbeitsteilung und deren Zusammenfassung bedeutet, dass Menschengruppen, die nicht mehr direkt am gesamten Entscheidungs- und Willensbildungsprozess mitwirken können, trotzdem einbezogen werden müssen. Wenn eine Gruppe etwas erarbeitet, muss das in den Gesamtarbeitsprozess einbezogen werden können, ohne dass die Menschen, die das jeweils erarbeitet haben, auch wirklich immer dabei sind und es kontrollieren können. Umgekehrt müssen Gruppen und Abteilungen immer mit Gesamtzielen konfrontiert werden, deren Logik sie oft nicht verstehen.

Gerade aufgrund der Arbeitsteilung hat jede Abteilung, jede Gruppe ihre Sonderziele, und umgekehrt erscheint diesen Gruppierungen das allgemeine Ziel häufig willkürlich und unverständlich. Die Güte der Verknüpfung und Verbindung hängt davon ab, wie die Organisationsstrukturen aufgebaut sind und funktionieren.

Es zeigt sich immer wieder, wie sehr die zentrale Notwendigkeit der Organisation mit den dezentralen Interessen der Abteilungen, Gruppen, Divisionen etc. in Konflikt geraten und dennoch koordiniert werden müssen. Kleine Einheiten sind rascher lernfähig, die Frage ist, ob und wie sie insgesamt voneinander lernen. Dazu bedarf es einer besseren Koordination. Je mehr man dezentralisiert, desto vernünftigere Formen der Zentralisierung der Einzelerfolge müssen gefunden werden, sonst geht das, was die kleinen Einheiten lernen, rasch wieder verloren.

Gruppen, Teams und Hierarchie

Unsere Organisationen befinden sich in einer gesellschaftlichen und sozialgeschichtlichen Umgebung; man kann sie nicht unabhängig vom Kontext sehen. Versuche in der neueren Zeit, Organisationsformen, die dem gegenwärtigen Mündigkeitsgrad der Menschen angemessen sind, werden immer heftiger diskutiert. Welche gesellschaftspolitischen Anforderungen kommen an die Unternehmungen heran und wie können sie organisatorisch bewältigt werden? Auf die klassischen hierarchischen Strukturen kann man einerseits (noch) nicht verzichten, anderseits sind wir vor die Aufgabe gestellt, die Problematik der Koordination von Teams neben der Hierarchie und der klassischen Hierachie zu bewältigen. Mit allen drei Formen müssen wir gleichzeitig leben, es gibt kein Unternehmen, das sich auf eine einzige festlegen kann. Es geht darum, wie weit der Entwicklungs- und Reifegrad eines Unternehmens ist, in welcher Umwelt es lebt, welcher Mix daher richtig ist.

Kleine Unternehmungen stehen hier vor anderen Problemen als etwa weltweite Unternehmen, die verschiedene Kulturen unter einen Hut zu bringen haben. Aber auch in einem Unternehmen gibt es sinnvollerweise verschiedene Organisationskulturen und dementsprechende Spannungen. Denn unterschiedliche Aufgaben verlangen unterschiedliche Organisationsformen. Die Kunst liegt nun darin, die der Aufgabe angemessene Organisationskultur zu entwickeln (Technik, Verkauf, Controlling etwa sind nicht mit ein und demselben Führungsstil zu bewältigen).

Um Teams und Gruppen richtig zu führen, bedarf es gruppendynamischer Kenntnisse und Fertigkeiten. Organisationsprobleme jedoch sind nicht mit gruppendynamischen Methoden zu lösen. Man muss einen anderen Blickwinkel haben, um Organisationen zu verstehen. Aber Organisationsprozesse erfordern eine Schärfung der Sicht, die über Gruppenprozesse weit hinausgeht. Es gibt Leute, die sind in Gruppen besser und haben kein Gefühl für Organisationsstrukturen und umgekehrt. Vielleicht ist ein gewisses Defizit in gruppenmäßiger Kommunikation ein Ansporn, sich mit Organisation zu befassen.

Die meisten Vorgesetzten haben das Problem, wie sie mit dem Widerspruch von Gruppe und Organisation umgehen sollen, weil sie sowohl in Gruppen integriert sind, als auch mit der Organisation umgehen müssen. Der Widerspruch besteht zwischen dem Verhalten in Gruppen, wo man direkt miteinander umgeht, und dem Problem, wie man in Organisationen indirekt über Regeln, Arbeitsteilung, aber auch über inoffizielle Machtkonstellationen und informelle Strukturen operiert.

Unsere Betriebe und Gemeinschaften sind zu groß, als dass immer alle Betroffenen dabeisein und mitreden könnten. Organisation vergegenwärtigt die Interessen aller jener, die nicht da sind. Wir müssen in Organisationsstrukturen immer für andere mitdenken und andere für uns denken lassen. Dieser Prozess hat eine gewaltige Eigendynamik. Deren Kenntnis und Handhabung kann viel Sand im Getriebe der Sozialstruktur unserer Unternehmen beseitigen helfen.

Es gibt Leute, die denken in Köpfen und nicht in Strukturen. Wenn ein Strukturwiderspruch vorhanden ist, nützt das Auswechseln der Köpfe nichts. Die Frage: Was ist die Ursache? wird zu oft ersetzt durch die Frage: Wer ist schuld? Das Lernziel der Organisationsdynamik ist daher, das Denken und Handeln in Strukturen zu üben. Man muss erleben, dass man mit seiner ganzen Persönlichkeit gegen bestimmte Strukturen nicht ankann und dass das Handhaben dieser Strukturen etwas anderes ist, als in persönlichen Gesprächen Einzelne und Gruppen überzeugen und motivieren zu wollen.

Zwischen Menschen und in einer Gruppe gibt es unterschiedliche Beziehungen, es fließen Ströme von Zuwendung, Ablehnung, Verstehen und Unverständnis. Aber im Verhältnis zu den gebündelten Strömen einer Organisationsstruktur sind das Schwachströme. In Organisationsstrukturen fließt gebündelte Macht, Starkstrom. Da muss man etwas wissen von Isolierungen (Regeln), von Spannungen (Konflikten), von Widerständen. Man muss wissen, wie man verteilt, wie man herunterspannt, transformiert, damit in den Gruppen brauchbar ist, was die Organisation bietet. Wenn die Gruppe einen Starkstromstoß bekommt, geht das im Allgemeinen nicht gut. Die Kunst, mit dem Starkstrom der Interessen und Ziele umzugehen, heißt Führen in Organisationen. Das ist eine ganz andere Kunst, als mit Schwachstrom umzugehen. Ich glaube, dass die Starkströme, die in Organisationen fließen, gebündelte Interessen und Emotionen repräsentieren und deswegen so mächtig und empfindlich sind (deshalb müssen sie oft zunächst voneinander isoliert werden). Für das Wahrnehmen einer Managementfunktion ist beides notwendig. Insofern wird die Organisationsdynamik in den nächsten Jahren eine ebenso zentrale Stellung bekommen wie die Gruppendynamik in den 60er und 70er Jahren.

Politischer Nachsatz

Im Motto hatten wir eine Kantische Reflexion zitiert. Im Zusammenhang heißt es dort:

„Der vereinigte Wille aller ist jederzeit gut. Der Willen der einzelnen mag noch so böse sein. Denn das Böse hat darin etwas Besonderes, dass es unter allen Zusammen nicht einstimmig ist und sich so aufhält, dass es kein Resultat herausbringt als nach der Regel des Guten." [8]

Von Güte und Art der Vereinigung zu wechselseitiger Verträglichkeit hängt es also ab, ob es zu einem realen und verbindlichen guten Willen aller auch in Wirklichkeit des Zusammenlebens kommt.

Deshalb ist die Organisationsfrage heute von enormem Sprengstoff. Denn die alten Organisationsformen, die unser Denken und Wirtschaften bestimmten, haben sich verbraucht. Unsere Wirtschaft etwa produziert (per Rationalisierung) primär freie Zeit, die wir in Form von Arbeitslosigkeit zwangskonsumieren müssen. Ist heute mehr freie Zeit bei gleichbleibender Struktur von Arbeitswelt und Freizeit, Berufswelt und Familie tatsächlich das zentrale Bedürfnis? Sicher nicht. Sonst wären wir nicht allesamt in der Frage der Arbeitszeitverkürzung so unschlüssig.

Für lange Zeit unserer Geschichte war die Notbewältigung die vorrangige bis ausschließliche Aufgabe. Und dafür waren auch all die herrschaftlichen Elemente unserer Organisationsformen möglicherweise sinnvoll und wurden in Kauf genommen. Aber unsere Notbewältigungs-Maschine läuft weiter und weiter, immer schneller und effektiver. Doch inzwischen produziert sie nur neue Not, die dann per Arbeitslosigkeit und Krieg doch wieder in die alte umschlägt; denn für die Zeit danach (wenn unsere Rüstungsanstrengungen zu irgendeinem Ende geführt haben werden) kann unsere Notbewältigungs- und Wiederaufbau- Maschine unverdrossen wieder gebraucht werden.

Auch sind ängstliche Menschen leichter zu führen und zum Schweigen zu bringen und von der Notwendigkeit der alten herrschaftlichen Organisationsmuster zu überzeugen.

In Wahrheit haben wir zu viel „alte“ Zeit und zu viele „alte“ Antworten. Wenn ein Ziel erreicht ist, ist es sinnlos, in der gleichen Richtung, die inzwischen falsch geworden ist, umso schneller weiterzulaufen. Man muss sich vielmehr neue Ziele setzen (die das Erreichte keinesfalls wieder gefährden sollten.) Deshalb könnten wir die neu gewonnene Zeit gut nützen dort, wo wir keineswegs am Ziele sind: im politischen Umgang miteinander haben wir genug zu lernen, oder wenn wir neue Formen der Ehe, der Familie, der Erziehung, des Wohnens, der Entscheidungsfindung bei der Arbeit, in der Gemeinde, im Staate und zwischen den Völkern entwickeln wollen. Aber das sind heute noch keine Güter, für die wir sinnvolle Formen der Bewirtschaftung schon hätten. Stattdessen organisieren wir in vielen Sparten, die ohnehin bis an den Rand gesättigt sind, sinnlose Verdrängungswettbewerbe, die nur Phantasie, Kreativität und wertvolle Arbeitszeit vergeuden. Warum sollten wir uns die alten Wunden immer wieder schlagen, nur weil wir sie gewöhnt sind und nach den zweifelhaften Medizinen süchtig geworden sind?

Wenn wir Zeit, Geld und Phantasie in neue Formen, zu einem vereinigten Willen aller zu kommen, investieren, werden wir bessere Früchte ernten.

Aufgaben

Was kann ich hier lernen?

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

1.) Diese Lektion war sehr lang und dicht. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Hätte das aufgesplittet werden sollen oder war die Kompaktheit gut für das Verständnis?

2.) Welches sind Ihre drei wichtigsten Erkenntnisse dieser Lektion und warum?

3.) Womit sind Sie überhaupt nicht einverstanden und warum? Eventuell widerspricht etwas in dieser Lektion Ihren persönlichen Erfahrungen. Es wäre für alle spannend, dies zur Diskussion zu stellen.

4.) Wählen Sie eines der zahlreichen Probleme, die in dieser Lektion angeschnitten wurden und erläutern Sie, wie Sie persönlich damit umgegangen sind. Waren Sie erfolgreich oder hängt das bis heute in der Luft?

5.) Denken Sie an die Ausführungen zum Thema Verhandlung und Delegation. Welcher Typ sind Sie? Verhandeln Sie gerne bzw. können Sie das gut? Vielleicht erzählen Sie ja auch eine kleine Geschichte des Erfolgs oder Misserfolgs.

Verwenden Sie dazu bitte das Handout, das Sie im Online-Forum zur Lektion 2 finden. Es ist im Word-Format, damit Sie es ausfüllen können. Dann machen Sie ein PDF daraus und stellen es ins Forum. In den darauffolgenden Lektionen gehen Sie bitte ebenso vor.

- ↑ Dieses Kapitel baut auf einem Skriptum von Bernhard Pesendorfer auf. Weitere Ausführungen dazu in: Schwarz G. (Hg.), Gruppendynamik - Geschichte und Zukunft (Festschrift für Traugott Lindner). WUV-Univ.Verlag, Wien 1993, S.196-230. Die erste Fassung von 1983 fand Verwendung in den Unterlagen des: IBM-Management-Symposiums, Wien 1983, S.39-50. Inzwischen wurde dieser Artikel in vielen Seminarunterlagen an Universitäten und Management-Programmen verwendet. Oft sind die entsprechenden Thesen diskutiert worden: A) im Philosophenkreis mit Uwe Arnold, Gerhard Schwarz, B) im Kreise der ÖGGO (Österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung) mit Ewald Krainz und Rudi Wimmer (R. Wimmer, 1993, Zur Eigendynamik komplexer Organisationen. Sind Unternehmen mit hoher Eigenkomplexität noch steuerbar?; in G: Fatzer (Hrsg.), Organisationsentwicklung für die Zukunft - ein Handbuch -, Köln, S. 255-308.), C) im Kreise der E.I.T. mit Trygve Johnstad und Gunnar Hjelholt. Auch mit Traugott Lindner.

- ↑ R.Fox, Bedingungen der sexuellen Evolution. In: Ariès, Bejin, Foucault u.a. Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit.1982.dt.1984

- ↑ D.Claessens, Das Konkrete und das Abstrakte. 1980

- ↑ C.Lévi-Strauss, De elementaren Strukturen der Verwandtschaft. 1947.19662.dt.1981. G.Devereux, Ethnopsychoanalyse. 1972.dt.1984

- ↑ vgl.R.Fox l.c. R.Ranke-Graves, Griechische Mythologie. 1955,dt.1960. H.Göttner-Abendrot, Die Göttin und ihr Heros.1980. R.Fester, M.König, D.Jonas, A.Jonas, Weib und Macht.1979

- ↑ Die folgenden Thesen fußen im Wesentlichen auf Gedankengängen von Uwe Arnold, die wir gemeinsam in diversen Lehrveranstaltungen an der Klagenfurter Universität über Jahre diskutiert und immer wieder variiert und geprüft haben.

- ↑ in diesem Punkte verdanke ich viel Ramon Meseguer und José Bleger's Überlegungen zur Operativen Gruppe. Dazu: A.Bauleo, Ideologie, Familie und Gruppe.1982.dt.1988