Management und Organisation - Gesamt

Dr. Guido Schwarz, Jahrgang 1966, Dr. phil. an der Uni Wien 1997

Philosoph und Gruppendynamiker. Als selbständiger Unternehmensberater in Wien tätig. Autor zahlreicher Fachbücher.

Spezialgebiete: Qualitative Motivforschung, Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und Teamentwicklung, Coaching und Training sowie die Betriebsübergabe von Familienunternehmen.

Einleitung

Management und Organisation – das klingt toll! Wer möchte nicht gerne „Manager*in“ sein? Die werden gut bezahlt, sind gesellschaftlich hoch angesehen, laufen in feschen Anzügen herum – ein Traum, quasi.

Manager sind meist Männer, aber auch Managerinnen leiden an Burn-Out, sind manchmal Workaholics mit kaputten Familien und noch kaputterem Kreislauf, werden hin und wieder von der Polizei verhaftet und wegen fahrlässiger Krida, Betrug, Korruption etc. angeklagt.

Manager*innen sind oft erfolgreich, retten eine Firma vor dem Konkurs oder reiten sie genau dort hinein. Dann sind sie weniger erfolgreich, verdienen aber manchmal umso besser. Sie gelten als „tough“, „smart“ und tauchen gerne auf Titelseiten von Wirtschaftsmagazinen auf.

Wir müssen ein buntes Bild zeichnen, wenn wir „Manager*innen“ beschreiben wollen. Aber was tun die eigentlich? Sie sind meist Angestellte einer Firma, Führungskräfte, stehen in der Hierarchie „ganz oben“ auf einer „Managementebene“ und kämpfen darum, in den „Vorstand“ oder, wenn sie schon graue Haare haben, in den „Aufsichtsrat“ zu kommen.

Manager*innen haben oft studiert, meistens Jus oder Betriebswirtschaft, oder sie haben sich ohne Studium „hochgearbeitet“. Scheinbar kann man das anstreben, Manager*in zu werden.

Sie treffen scheinbar wichtige Entscheidungen und haben Verantwortung. Dafür werden sie bezahlt. Sie können zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie „Missmanagement“ betreiben.

In der Praxis zeigt sich, dass das alles scheinbar nicht so einfach ist. Was also sollen wir tun, wenn wir „Management und Organisation“ lernen wollen? Diese Lehrveranstaltung kann keine Managementausbildung ersetzen – ganz abgesehen davon, dass es davon jede Menge gibt und sie bei weitem nicht alle gleich sind.

Es soll einen Einblick in die Komplexität der Aufgabe bieten. Dabei werden wir ausschnittsweise tief in die Materie eindringen und uns Managementtheorien ansehen. Wir werden aber auch handfeste, praxisorientierte Fragen stellen und beantworten.

Wer dieses Studienheft durcharbeitet, wird vor allem die Grenzen von Management und Organisation kennen lernen. Jede Firma ist anders, jedes Unternehmen stellt eigenen Anforderungen und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Es ist ähnlich wie beim Flaschentauchen: Wie das geht kann man in ca. einem Tag lernen. Was aber zu tun ist, wenn etwas nicht funktioniert, dafür braucht man einen ganzen Tauchkurs und danach noch eine Menge Praxis.

Das Studienheft kann somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen. Es ist ein Blick durchs Schlüsselloch plus dem Versuch, einige Anleitungen für das praktische Handeln zu bieten: Wie gehe ich mit eigenen Grenzen um? Worauf muss ich in schwierigen Situationen achten und welche typischen gibt es, mit denen ich mit ziemlicher Sicherheit konfrontiert werde?

Management ist leicht, wenn alles flüssig läuft. Weniger leicht ist es, wenn es Probleme gibt. Dann ist ein wenig Hilfe sehr angenehm. Diese Lehrveranstaltung soll dazu dienen, Ihnen ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben.

Das didaktische Konzept

Gemeinsam sind wir gescheiter – das ist das Motto nicht nur dieser Lehrveranstaltung. Wäre dem nicht so, dann würde der bilaterale Kontakt Lehrer-Schüler schon in der Schule mehr als ausreichend sein. Lernen ist jedoch eine Form des Miteinanders, des Austauschs, der gegenseitigen Hilfe, der verstärkenden Motivation – kurz: Student*in sein heißt nicht nur Bücher wälzen und lernen. Es bedeutet einen Weg gemeinsam zu gehen.

Daher verlangt diese Lehrveranstaltung auch nach einem Miteinander. Es gibt nur wenige Präsenzphasen, dazwischen studieren alle mehr oder weniger allein. Der Ausgleich ist das gemeinsame Forum, die Internet-Plattform, auf der Austausch möglich ist. Aus didaktischer Sicht ist das eher eine notdürftige Hilfsmaßnahme, aber das bedeutet nur, dass wir sie so gut nützen werden wie möglich – schließlich haben wir keine andere.

In anderen Studien werden ganze Semester oder mehr für das Thema Management und Organisation verwendet (und gebraucht), wir müssen mit einer einzigen Lehrveranstaltung auskommen. Daher könnte man etwas spitzfindig sagen: Wir verwalten den Mangel und bemühen uns, das möglichst effizient zu tun. Es ist eine Gratwanderung zwischen Appetizer und Eingehen aufs Detail.

Das Ziel besteht darin, ein Bewusstsein für die Vielschichtigkeit des Themas zu schaffen, aber auch Lust auf mehr zu machen. Wirtschaftsinformatik ist nicht zwangsläufig Management, kann damit aber durchaus zu tun haben. Absolvent*innen dieser Fern-FH sind bereits vielfach Führungskräfte oder werden dies sein. Spätestens dann geht es auch um genau die Themen, die wir in dieser Lehrveranstaltung anschneiden, durchdiskutieren und bearbeiten.

Wie die Student*innen am einfachsten durch die Lehrveranstaltung kommen:

Ich halte nicht viel von der klassischen Prüfungsform. Ich gehe davon aus, dass ich es mit erwachsenen Menschen zu tun habe, die einen gewissen Grad von Eigenverantwortung besitzen. Ich bin auch der Meinung, dass „Management und Organisation“ sich nicht als klassisches Prüfungsfach wie etwa Mathematik oder Statistik eignet, sondern dass es hier darum geht, menschliches Verhalten in seiner Komplexität zu verstehen.

Das Ziel kann somit auch nur ein besseres Verständnis von Kommunikation sein. Daher ist dieses Studienheft als Denk-Ansporn zu lesen und durch zu arbeiten.

Ja, es handelt sich um Arbeit, weil Sie, verehrte Student*innen, das hier Geschriebene mit Ihren eigenen Ansichten und Meinungen vergleichen müssen. Damit noch nicht genug, Sie müssen auch eigene Schlüsse daraus ziehen, die Gedanken weiter verfolgen, verändern, variieren, Sie müssen das bisher Ungedachte denken, das ist meist weit anstrengender als etwas im klassischen Sinn zu lernen, in sich hinein zu stopfen, kurz wieder raus zu rülpsen und dann hinter sich zu lassen.

Lernen bedeutet somit Eigencheck: Was geht das mich an? Was habe ich damit zu tun? Sie lernen sich im Idealfall selbst besser kennen, indem Sie ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und die daraus entstandenen Meinungen mit den hier vorgebrachten Ideen und Theorien vergleichen. Und dann müssen Sie sich noch eine neue, eigene Meinung bilden, die meist eine Mischung aus beidem ist. Leider entstehen hier Widersprüche, die Sie bearbeiten müssen. Das ist auch eine der wichtigsten Tätigkeiten eines*einer Manager*in, so viel sei hier schon verraten.

Sie müssen die Melange dann selbst als solche erkennen („reflektieren“) und in kompakter Form wiedergeben. Das ist sozusagen die Prüfung, das ist die zu erledigende Aufgabe. Sie müssen sich das Leben nicht schwer machen. Wie viel Zeit und Energie Sie hinein stecken, kann ich nicht überprüfen, wiewohl ich immer einen guten Einblick erhalte, wenn ich die verschiedenen Lösungen der einzelnen Lektionen miteinander vergleiche bzw. die einzelnen Student*innen miteinander vergleiche.

Sie können das übrigens auch tun und dann feststellen, wo Sie stehen.

Qualität schlägt Quantität. Es geht mir nicht um die Menge des Reflektierten, sondern um dessen Art und Weise.

Die „Prüfung“

In vergangenen Lehrveranstaltungen haben Student*innen zum Rechner gegriffen und sich anhand der Anforderungen im didaktischen Konzept ausgerechnet, wie viel (oder besser wie wenig) sie tun müssen, um durchzukommen. Das ist eine seltsame Form der Ökonomie, denn ich darf das kurz mit dem Erlangen eines Pilotenscheins vergleichen. Sie lernen in drei Phasen das Fliegen. In der ersten Phase das Starten, in der zweiten das Fliegen und in der dritten das Landen. Wenn Sie sich nun ausrechnen, dass Sie mit zwei Drittel eigentlich den Pilotenschein positiv bestehen können, dann ist es kein Problem, den dritten Teil einfach auszulassen. Zwei Drittel reichen für ein Genügend und das ist schließlich genügend. Stellt sich nur die Frage, was machen Sie bei der ersten Landung?

Daher gibt es für diese Lehrveranstaltung keine Prozente, die Sie erlangen müssen, um zu bestehen. Wie im Management geht es darum, sich der vorhandenen Situation zu stellen, und diese sieht folgendermaßen aus:

1.) Präsenzveranstaltungen

Die erste dient dem guten Start in die Lehrveranstaltung. Wer dabei ist, ist sozusagen dabei. Wer nicht dabei ist, sollte dies nachholen und sich auch aktiv darum kümmern, sprich: zu einem*einer Kolleg*in gehen und sich entsprechend informieren. Die zweite Präsenzveranstaltung und – optional, das ändert sich je nach Semester – die dritte haben Anwesenheitspflicht, denn sie sind ein Kernstück der Lehrveranstaltung. Wer hier nicht dabei sein kann, muss entsprechende Mehrarbeit auf sich nehmen. Wie diese aussieht, ist im jeweiligen Fall mit dem Lehrveranstaltungsleiter zu klären, aber auch mit den Mitstudent*innen, denn diese müssen ebenfalls dafür „büßen“. Das ist wie im Management, wenn einer nicht kann, müssen andere einspringen.

2.) Die Lektionen dieses Studienhefts Sie sind so aufgebaut, dass Sie mitdenken müssen, um die Aufgaben zu lösen. Es geht nicht darum, das Gelesene noch einmal wieder zu käuen, wie das sonst so gerne verlangt wird. Es geht darum, die eigene Lebenswelt mit dem Gelesenen zu konfrontieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Ich kann Ihnen nichts lehren, Sie müssen selbst etwas lernen. Übrigens: Sie wissen schon alles. Es kann allerdings vorkommen, dass Sie noch nicht wissen, dass Sie es wissen. Da kann ich dann ein wenig mithelfen, so dass Sie das in Ihnen Verborgene herauslocken. Das macht übrigens manchmal durchaus Spaß. Die Ergebnisse stellen Sie bitte als PDF-Dokumente ins Forum zur jeweiligen Lektion.

3.) Der Zeitplan

Das Studienheft sollte vor der letzten Präsenzphase fertig durchgearbeitet sein. Es ist für alle Beteiligten mühsam, wenn dies nicht geschieht. Also reservieren Sie sich rechtzeitig Zeit. Sie können sich die Arbeit frei einteilen: Manche arbeiten das gesamte Studienheft samt Aufgaben und Lösungen in einem Wochenende durch, andere verdauen es häppchenweise. Machen Sie das, wie es Ihnen am besten passt. Sie wissen selbst am besten, was für Sie gut ist.

Und jetzt viel Spaß beim Arbeiten!

„Organisation“ – was ist das?

Kreisky meinte bei einer öffentlichen Diskussion zu seinem Gesprächspartner „Lernen Sie Geschichte!“

Ganz abgesehen davon, dass er als Elder Statesman sich gewisse Äußerungen leisten konnte, stecken da ein paar tiefer gehende Ideen dahinter:

1.) Es deutet auf den akademischen Gedanken hin – und die Absolvent*innen dieser Lehrveranstaltungen wollen schließlich einen akademischen Titel. Daher sollten sie auch akademisch agieren bzw. denken.

Was bedeutet eigentlich „akademisch“? Hier braucht es einen kleinen Ausflug in die Philosophie, genauer ins alte Griechenland, so etwa vor 2.500 Jahren.

Der griechische Philosoph Platon kaufte im Jahr 388 v.Chr. einen Garten am Fuße der Akropolis in Athen, der nach dem griechischen Helden Akademos benannt war. Dort pflegte er mit seinen Freunden und Kollegen herumzugehen und zu philosophieren (weil man beim Gehen rechte und linke Gehirnhälfte ausgleichen kann – daraus entstand später die „peripatetische Schule“ von Aristoteles, dem Schüler Platons). Nach einiger Zeit tauchte das Problem auf, dass man allen neu hinzukommenden Schülern immer zuerst all das erklären musste, was man gemeinsam schon ausführlich diskutiert hatte – sonst konnten sie nicht mitreden, weil ihnen das Vorwissen fehlte.

Daher entschloss sich Platon, die wichtigsten Gedanken aufzuschreiben. Die künftigen Mitglieder der Akademie mussten diese Schriften zuerst lesen und durften erst dann mitreden. Wer sich das Wissen angeeignet hatte, bekam den Status des „Akademakoi“ (Akademikers) und war von nun an vollwertiges Mitglied der Akademie.

Die Akademie bestand insgesamt 800 Jahre lang. Ob das die Fern-FH auch schafft? Egal, es geht darum, was wir von den alten Griechen lernen können, das uns heute weiter hilft. Einen Punkt gäbe es durchaus: Lernen wir Geschichte! Versuchen wir uns das Wertvolle aus dem zu holen, was andere bereits gedacht und entwickelt haben.

2.) Die zweite Idee besteht darin, uns die Geschichte von „Organisation“ näher anzusehen, also zu lernen, warum und wie sie entstanden ist, sich entwickelt hat. Das würde als spannenden Nebeneffekt die Erkenntnis über Möglichkeiten und Grenzen von Organisation bringen, uns sozusagen einen Rahmen liefern, innerhalb dessen wir planen, agieren... managen können. Wäre das nicht wertvoll? Platon würde leise applaudieren und sich ein Achterl Rotwein gönnen. Es ist eigentlich nicht schwer: Die Menschen haben bisher nur zwei sich grundlegend voneinander unterscheidende Organisationsformen erfunden: Hierarchie und Gruppe. Was uns heute als Kultur, Zivilisation und Fortschritt vorliegt, ist das Ergebnis von Organisation, von Hierarchie, von Funktionsspezialisierung und Arbeitsteilung. Der allenthalben ausgebrochene Zweifel an Fortschritt und Zivilisation, Technik und Spezialistentum hängt auch mit einer Hierarchie- und Organisationskrise zusammen. Wir sind heute vor Globalprobleme gestellt, denen gegenüber unsere spezialistisch organisierte Arbeitsteilung versagt. Hierarchien können sich angesichts dessen entweder einigen und vor komplexeren Aufgaben resignieren oder neue Organisationsformen ausprobieren. Interessanterweise greifen diese Versuche immer wieder auf Gruppen zurück. Eine weltgeschichtliche „Nostalgie“? Fast muss man den Eindruck haben, beobachtet man etwa den Ethnologie-Boom der letzten Jahre, wo Stammeskulturen – weitgehend unorganisiert, wenn man von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung absieht – zu neuer Anerkennung gekommen sind.

Dies überrascht nicht. Durch die ganze Geschichte lässt sich beobachten, dass gegen Hierarchien und Organisationen immer wieder das Gruppenprinzip aktiviert wurde. Die Geschichte der Revolutionen ist eine Geschichte von Gruppen; deshalb fiel es immer so schwer, aus Revolutionen wieder einen „Staat“ zu bauen: Entweder blieben die Revolutionäre vor allem emotional ihren Gruppen verbunden und kämpften dann gewissermaßen gegen sich selbst und ihre eigene neue Funktion als „Staatsdiener“, oder sie werden zu solchen und polarisieren ihre ehemaligen Anhänger.

Von Anbeginn und grundsätzlich befinden sich Hierarchie und Gruppe in einer ständigen Gegnerschaft, die manchmal latent und befriedet ist, manchmal offen ausbricht (griffige Beispiele dafür wären etwa Abteilungsegoismus gegen Gesamtunternehmen, Familie gegen Schule, Banden gegen öffentliche Ordnung, „Freunderlwirtschaft“ und Geheimbünde gegen offizielle Strukturen). Dass auch im Projektmanagement auf das Gruppenprinzip zurückgegriffen wird, ist historisch nicht zufällig. Zugleich wissen wir, dass es trotz aller romantisch-utopischen Wünsche und Vorstellungen unmöglich ist, unsere Organisationen und Hierarchien abzuschaffen. Man kann sagen: Wo mehr als 15 Personen eine gemeinsame Aufgabe erledigen wollen oder müssen, braucht es Organisation. Da wir keine andere Organisationsform als die hierarchische kennen, läuft es stets auf ebendiese hinaus. Es wurde versucht, Unterformen bzw. Sonderformen (Stab-Linien-Organisation, Matrix-Organisation) zu erfinden, diese haben sich auch teilweise bewährt, die Grundprinzipien bleiben jedoch stets die gleichen

Wir sind also heute vor die Aufgabe gestellt, die Vorteile der Gruppe mit der Notwendigkeit der Hierarchie zu vereinen und zugleich mit den durch diese Vereinigung auftretenden Widersprüchen fertig zu werden. Ein wenig erinnert das an die Quadratur des Kreises, jedenfalls müssen – soll dieses Unterfangen nicht zu einer Überforderung führen – zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden; man kann Gruppe und Organisation nicht einfach additiv verbinden. Um Gruppen mit Erfolg in Organisationen zu verankern, muss man über ihre Vorteile, aber auch über ihre Grenzen Bescheid wissen, vor allem muss man auch wissen, unter welchen Bedingungen Gruppen „gedeihen“ und damit arbeitsfähig sind. Umgekehrt muss man sich mit Hierarchie bzw. Organisation besser auskennen und begreifen, wieso sie immer wieder „natürlicher Feind“ von Gruppen ist.

Menschheits- und individualgeschichtliche Bedingungen

Mehrere Millionen Jahre haben Menschen bzw. ihre Vorfahren in überschaubaren Kleingruppenformationen (Stämmen, Horden) ohne viel gegenseitige Berührung gelebt. Organisationen, Staaten, „Hochkulturen“ dagegen gibt es erst seit etwa 10.000 Jahren. Menschheitsgeschichtlich stehen einander also zwei sehr unterschiedliche Zeiträume an Verhaltensprägung gegenüber.

Der Zeitraum für die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen für das Leben in Organisationen ist relativ kurz. Obwohl wir funktionale Notwendigkeiten einsehen können und auch über Organisationswissen verfügen, dürfte unser eigentliches, vor allem emotional bestimmtes Handeln und Verhalten noch weitgehend von den Prägungen der ersten, ausschließlich gruppenbezogenen Entwicklungsphase beeinflusst sein. Jedenfalls ist zu beobachten, dass wir in Kleingruppenformationen über eine stärker ausgeprägte Orientierungs- und Entscheidungssicherheit verfügen. Für Abstraktes sind wir evolutionär nicht ausgerüstet; um uns zu orientieren, brauchen wir die sinnliche Wahrnehmung. In Gruppen ist die Kommunikation von allen überschaubar, man agiert „Face to face“. Die Möglichkeit dazu ist an eine begrenzte Zahl von Teilnehmer*innen gebunden; wo mehr als 15 Teilnehmer*innen in einem Verband zusammen sind, kann man nicht mehr von Gruppe reden. Es ist zu beobachten, dass es spätestens ab dieser Größe zu Gruppenteilungen kommt oder ein hierarchisches System etabliert wird. In Organisationen dagegen wird indirekt, das heißt über Vermittlungsinstanzen, Zwischenträger, Relaisstationen kommuniziert – eine ständige Quelle von Verunsicherung für Personen und Fehlern in der Sache, aber auch die bisher einzige Möglichkeit, eine große Menge von Menschen für ein gemeinsames Ziel zu organisieren.

Hinzu kommt, dass in fast allen uns bekannten Organisationen das hierarchische System dominiert, weshalb wir die Begriffe Organisation und Hierarchie oft synonym gebrauchen können. Hierarchie verteilt die Kompetenzen derart, dass die Mehrheit der Menschen mit Organisationsaufgaben wenig zu tun bekommt; in agrarisch-feudalen Systemen kann deshalb die Kleingruppenstruktur ungefährdet fortgesetzt werden („Großfamilien“, die in Dorfgemeinschaften nebeneinander leben und erst ansatzweise Intergruppenverbindungen eingehen). Diese Situation ändert sich radikal mit der Macht der Städte und des Bürgertums sowie der „Ehe“ von Wirtschaft und Wissenschaft.

Individualgeschichtlich bietet sich ein ähnliches Bild. Unsere primäre Verhaltensbildung und Erziehung vollzieht sich wiederum in Kleingruppenformationen (Familie, Freundeskreis, Schulklasse, Sportverein etc.). Obwohl die Schule eigentlich die Aufgabe hätte, ins politisch-organisatorische Leben einzuführen, entzieht sie sich dieser Aufgabe und konkurriert mit den Eltern um familienähnliche Strukturen. Von institutioneller Erziehung ist weit und breit nichts zu sehen. Jugendliche treten in den „Ernst des Lebens“– und das heißt in die Wirklichkeit von Organisationen – erst ein, wenn ihre primäre, emotionale Verhaltensbildung schon weitgehend abgeschlossen ist. Der individualgeschichtliche Erwerb von Bewegungs- und Handlungssicherheiten in dieser ersten Lebensetappe bewirkt nun die Tendenz, auch das spätere Leben nach den emotionalen Mustern der Kindheit zu gestalten. Viele versuchen, Kleingruppenemotionen auf Organisationen zu übertragen – vom „Landesvater“ über die „Mutter Kirche“ bis hin zur „Freunderlwirtschaft“, die meist die Jugendbande ablöst. In einer anderen Lehrveranstaltung („Change Management“) wird noch näher auf die Gruppe eingegangen, diesmal steht die Hierarchie im Vordergrund.

Aufgabe 1

Bevor wir jedoch in die Hierarchie hinein blicken, eine kleine Reflexion über Gruppe: Setzen Sie sich in Ruhe hin und tauchen Sie in Gedanken in Ihre Vergangenheit ein: Welche Gruppen gab es in Ihrem Leben

...in der Kindheit,

...in der Ausbildungsphase,

...in den ersten Berufsjahren?

Welche Rolle spielten Sie in diesen Gruppen? Waren Sie eher ein Randmitglied, eher Rädelsführer und wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Wie und warum haben sich diese Gruppen wieder aufgelöst? Und wenn es sie heute noch gibt: Was hat sie so stabil gemacht?

Laden Sie sich das Formular aus dem Forum herunter – es ist im Word-Format.

Schreiben Sie Ihre Überlegungen nieder (in dieses Formular), wandeln Sie es dann in ein PDF um und stellen Sie dieses ins Forum. Vielleicht ist es ja auch spannend, Ihre Lösung mit denen der anderen zu vergleichen...

Wie entstand eigentlich „Hierarchie“?

Unsere Vorfahren haben jahrmillionenlang in den warmen Zonen der Erde gelebt. Es ist eines der großen Rätsel, wieso wir nicht immer noch dort sind. Es ist nicht klar, was die Menschen bewogen hat, diese schönen, warmen Gegenden um den Äquator herum zu verlassen und in den kalten Norden zu ziehen, wo sie dann erst einmal den Eiszeiten entgegengingen und diese durchzustehen hatten.

Die warmen Zonen sind dadurch gekennzeichnet, dass alles rund um die Uhr wächst. Man kann in der Fauna gleichzeitig reife Früchte und Blüten sehen. Wenn man einen großen Mangobaum hat, fallen jeden Tag vier bis fünf Kilo herunter und man kann nicht mehr verhungern. Es ist daher z.B. ungeheuer schwer, den Menschen in Afrika Vorratswirtschaft beizubringen oder längerfristig zu planen, weil sie das nie gebraucht haben.

Mit der Zeit zogen die Menschen aus in den Norden und mussten Vorratswirtschaft betreiben. Es stellte sich hier zum ersten Mal die Frage: wie lassen sich Tiere, Fleisch, bevorraten? Die Antwort: am besten lebend erhalten. Dadurch war aber die Mobilität der Menschen sehr stark eingeschränkt und man ist heute der Meinung, dass der Ackerbau und die ersten Feldfrüchte z.B. Rüben für die Schweine waren.

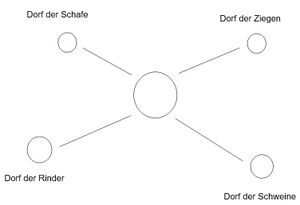

Man musste zu diesem Zweck an einem bestimmten Ort bleiben und es entstand etwas ganz Neues und Interessantes, nämlich Überschuss. Ein Überschuss, der getauscht werden konnte. Bei Jägern und Sammlern entstand ja nie ein Überschuss, aber Viehzüchter und Ackerbauern, die Vorratswirtschaft betreiben, hatten Überschüsse, die sie tauschen und verkaufen konnten. Dieser Tausch hat nun einen zentralen Ort. Das ist 1958 von dem Urgeschichtler Dr. Walter Christaller entdeckt worden, der mit einem Piloten mit flog und sich beklagte, dass er in den Wüsten, wo man graben sollte, nichts fand. Der Pilot meinte, da müsse er nur ihn fragen, weil man von oben noch immer die alten Verkehrswege sehen könne. Es stellte sich heraus, dass an bestimmten Stellen mehrere Flüsse zusammen kommen oder Täler münden. Wien ist z. B. so ein zentraler Ort: man hat die Donau Ost-West, die Bernsteinstraße Nord-Süd. Dort haben sich die Menschen immer schon getroffen, es entstanden an solchen zentralen Orten Marktflecken und verschiedene Dörfer. In jedem der Dörfer war man auf etwas anderes spezialisiert, obwohl es generell einen hohen Grad der Generalisierung gab. Bauern konnten sich selbst ihre Kleidung erzeugen und ihre Werkzeuge herstellen. Und doch zeichneten sich Unterschiede ab, denn nicht überall wuchs alles gleich gut und nicht überall gab es für jede Art von Vieh die idealen Bedingungen, ganz abgesehen davon, dass spezielle Ressourcen (man denke nur an das Salz in Hallstadt, das Bernstein an den Küsten etc.) sowieso nicht überall in gleichem Ausmaß vorhanden waren.

Mit der Zeit wuchs die Spezialisierung und somit auch der Trend, etwas zu tauschen.

Dort haben die Menschen etwas erfunden, was es bis dahin nie gegeben hat und wofür für uns auch kein Verhaltensmuster aus Jahrtausenden Stammesgeschichte bekannt ist: wir nennen es indirekte oder anonyme Kommunikation.

Wie entstand die indirekte Kommunikation zwischen den einzelnen Stämmen?

Die Menschen haben hier miteinander getauscht: Schweine, Schafe, Hunde, und zwar ohne sich dabei alle zu treffen. Sie hatten sozusagen miteinander zu tun gehabt, ohne sich direkt zu treffen. Dafür war es notwendig, den Horizont über das Stammesdenken hinaus zu entwickeln: Feind ist nicht nur der, der dem anderen Stamm angehört und Freund nicht nur der, der dem eigenen Stamm angehört. Hier musste unterschieden werden: Freunde können auch Handelspartner sein, die man überhaupt nicht kennt.

Um den reibungslosen Ablauf dieses Handels zu gewährleisten, entstanden dann Repräsentationssysteme: Akkumulationen von Macht und Verwaltung.

Das hat verschiedene Gründe, einer davon ist, dass es allgemein ein Problem von Organisationen ist, wie Entscheidungen zustande kommen, wenn man nicht in einer Gruppe zusammensitzt und diskutiert.

Die Repräsentationssysteme entstanden, als diese Bereich immer größer und größer wurden - es gab blühenden Handel, der Boden war auch sehr fruchtbar, die Zentren waren relativ weit verstreut, in Mesopotamien, am gelben Fluss, in Indien und auch in Europa.

Im Laufe dieser Entwicklung ist jedoch einiges passiert. Wenn wir heute an diesen Stellen graben, stellen wir fest, dass da eine dicke Kulturschichte ist, und darunter ist wieder eine andere Kulturschichte, dann kommt Sand, dann wieder eine Kulturschichte. Am Euphrat, bei einer Ausgrabung, fand man z.B. 22 Schichten. Die Kulturen sind aus vorerst unerklärlichen Gründen zugrunde gegangen: 300 Jahre waren besiedelt, 200 Jahre nicht, 400 Jahre besiedelt, 150 Jahre nicht. In Indien, Mexiko, Europa, etc.

Hier stellt sich die Frage: warum sind nun diese Kulturen entstanden und wieder zugrunde gegangen? Dazu muss noch erwähnt werden, dass diese Schichten nichts miteinander zu tun haben und es eines der großen Rätsel war, dass man in der tieferen Schichte oftmals eine höhere Kultur gefunden hat als in der oberen.

Es gibt dafür aber eine einleuchtende Erklärung: nicht alle Stämme werden gleichzeitig sesshaft, sondern „draußen“ gibt es noch Jäger, die sehr bald merkten, dass es einfach praktisch ist, die Dörfer zu überfallen, und zwar am besten nach der Ernte. Aufgrund der besseren Kampfkraft nahm man den Ackerbauern alles weg, brachte sie um, konnte eine Weile ganz gut davon leben und zog dann weiter zum nächsten Dorf.

Irgendwann einmal brach dieses Gebiet zusammen: die Bauern konnten sich ja nicht mehr verteidigen, denn die hatten längst die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet. Diese Gebiete sind durch tausende kleiner Überfälle immer wieder zugrunde gegangen, und wir wissen erst von denjenigen, die schon eine gewisse Größe erreicht hatten, denn vorher fielen sie im weiten Mesopotamien nicht auf.

Warum wurden Hierarchien entwickelt?

Am längsten haben sich die kleinen Ackerbaukulturen in den Flussoasen am Nil erhalten. Dort hatten sie ursprünglich auch keine Stadtmauern und diese ersten Kulturen waren mutterrechtliche Kulturen. Dort haben die Frauen dominiert, weil bei Ackerbau und Viehzucht die „Erzeugung“ von Kindern wichtig war als Aufrechterhaltung der Produktionskraft, während die Kinder bei den Jägern Kostenfaktoren sind: sie werden erst mit 15 oder 16 Jahren produktiv und dann wiederum nur die Männer.

Gegen Übervölkerung sind Jäger sehr sensibel, weil sie nicht so viele Menschen ernähren können: bei den Ackerbauern und Viehzüchter können schon kleine Kinder mit vier, fünf Jahren auf Tiere aufpassen und mehr Tiere hüten, als sie selber essen können. Diese ersten Kulturen waren also mutterrechtlicher Art und von Frauen dominiert und konnten sich auch noch nicht gut verteidigen. Sie wurden groß durch Handel und Austausch und entwickelten eine sehr starke Kultur, allerdings selten eine Schrift.

Dieses Gesellschaftsspiel - groß werden und wieder zugrunde gehen - ist einige Jahrtausende gespielt worden - bis die Menschen Hierarchien entwickelt haben. Dies ist möglicherweise die größte Erfindung in der menschlichen Geschichte. Alle anderen Erfindungen sind erst in Folge entstanden.

Wie sahen diese Hierarchien aus?

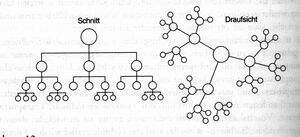

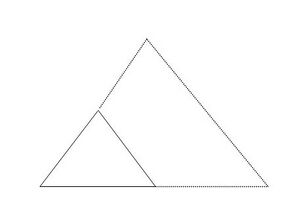

Wenn man die idealtypische Form einer Hierarchie graphisch darstellen möchte, so sieht dies folgendermaßen aus:

Diese Form wurde symbolisch manifest: die Pyramiden waren ursprünglich Stufenpyramiden, auf die man die Tiere treiben und Vorräte speichern konnte. Sie waren auf Sichtweite gebaut: bei einer war Militär stationiert und wenn Jäger angriffen, konnte diese wichtige Information mit Rauchzeichen weitergegeben werden.

Damit dieses System funktionierte, mussten allerdings einige Prinzipien eingeführt werden.

Diese Prinzipien sind auch heute noch bekannt:

1.) Das wichtigste Prinzip: die Entscheidungen sind bisher beim Tausch der Viehzüchter lokal getroffen worden, jetzt muss die Entscheidung zentral getroffen werden, d.h. wir haben hier eine

Entscheidungszentralisierung.

Wenn die Jäger an verschiedenen Stellen angreifen, muss entschieden werden, was aufgegeben oder verteidigt wird.

2.) Damit aber die richtigen Entscheidungen getroffen werden können, müssen die Informationen an einem Ort zusammenkommen. Die Menschen, bei denen dies geschah, nannte man „Priester“. Der eine Priester weiß, was da los ist und dort los ist, und der andere Priester weiß wiederum, was woanders los ist, und der einzige, der alles weiß, ist der „Pharao“.

Pharao heißt wörtlich übersetzt Herr der Geheimnisse“.

Wir haben also zweitens eine

Wahrheits- oder Informationszentralisierung.

3.) Drittens stellt sich immer dort, wo Menschen miteinander Geschäfte abwickeln, die Frage: wer streitet mit wem immer am meisten, wo gibt es die meisten Konflikte? Zwischen Nachbarn. Und hier in diesem System gibt es erstmals die Möglichkeit, dass Nachbarn miteinander kooperieren, auch wenn sie miteinander streiten: nämlich über eine dritte Person oder über ein Zentrum.

D.h., wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dieses System hat erstmals die Möglichkeit, Kooperationen herbeizuführen, ohne dass man tatsächlich miteinander konkurrieren muss. Man konnte jetzt auch Konkurrent sein, ohne einander dabei umzubringen.

Zu diesem Zweck hat das Zentrum die

Weisheitszentralisierung

Der weise König Salomon ist hier ein historisches Vorbild.

4.) Der vierte Punkt ist der wichtigste: wenn man sich die machtökonomischen Verhältnisse ansieht, so waren die ursprünglich Besitzenden die Bauern und die Dörfer, kurz gesagt: die Produzenten. Hier stellt sich die entscheidende Frage: wovon lebten die im Zentrum? Die Antwort lautet: vom Handel. Sie haben dem einen ein bisschen weniger gegeben als es wert war, vom anderen ein bisschen mehr genommen, als es wert war, und von der Differenz lebten sie. Bei den alten Griechen lässt sich das in ihren Göttern entdecken: Hermes war gleichzeitig der Gott der Kaufleute und der Diebe. Damit lebten sie nicht schlecht, aber große Sprünge waren nicht möglich. Neue Probleme traten auf: man musste Soldaten haben, man musste eine Armee aufstellen, dazu brauchte man eine Rüstungsindustrie sowie eine Infrastruktur Man musste die Rauchzeichen verstehen können, man musste eine Schrift erfinden und wenn man Bauern, Krieger und Priester hat, so braucht man Beamte, die das koordinieren. Und all die hier aufgezählten, die Krieger, die Priester, die Beamten, die produzieren nichts, die essen nur: sie stellen den so genannten nichtproduktiven Teil des Systems dar. Dieser Pharao hat nun chronisch zu wenig, denn was er abschöpfte, war nicht proportional zur Entwicklungsgeschwindigkeit des Systems. Und diese Entwicklungsgeschwindigkeit des Systems war über 10 bis 15-tausend Jahre zu langsam. Da waren die Jäger schneller und die Kultur ging zugrunde.

Irgendwann hatte der Pharao nun zu wenige Kühe für seine Beamten, Krieger und Priester und forderte von den Bauern mehr. Sobald diese sich aber weigerten, ihm mehr zu geben, hatte er nur eine Möglichkeit, das System aufrechtzuerhalten: er schickte seine Soldaten, um von den Bauern mehr herauszuholen.

Und dann war es nur ein kurzer Lernprozess in der Geschichte, dass der Pharao begriff: wenn er es sich aussuchen konnte, wie viel er ihnen wegnehmen konnte, so nahm er sich alles bis auf das Existenzminimum. Im Gegenteil, wenn die Bauern das Saatgut aufaßen, so musste der zentrale Tempel sogar mit Saatgut aushelfen, sonst gab es nächstes Jahr keinen Tribut mehr.

Es gab da also Zentren mit am Minimum lebenden Bauern, die jedoch überlebt haben. Brutaler formuliert: diejenigen, die mit zentraler Gewalt Militär auch gegen ihre eigenen Leute einsetzten, hatten in der Geschichte größere Überlebenschancen als diejenigen, die den Bauern freie Wahl über die Höhe ihres Tributs ließen.

Es musste also ein System gefunden werden, in dem Menschen Entscheidungen treffen über andere, d.h. wir haben hier eine Machtzentralisierung.

Das bedeutet, Entscheidungen treffen über andere, ohne deren Zustimmung einzuholen. Dieses System wurde dann von Hamurabi „Umradash“ genannt. Das heißt auf deutsch: heilige Ordnung. Und auf griechisch: „Hierarchie“. „Hieros“ heißt heilig und „Arché“ heißt Ordnung, auch Prinzip, Anfang oder Macht. Hamurabi zeichnete das auf und nahm als Symbol die Pyramide. Die Pagoden sind übrigens Reste dieser Pyramiden, das Zentrum ist oben in der Spitze. Jetzt sieht man, wieso diese Pyramide Symbol für dieses Modell wurde, das man beliebig groß zeichnen kann:

Das Prinzip „Herrschaft“ heißt, dass die Menschen eingeteilt werden in Obertanen und Untertanen. Das war eine große Wende in der Geschichte. Die Männer sind damit an die Macht gekommen - die mutterrechtlichen Kulturen waren nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Wir finden nur dort Reste von mutterrechtlichen Kulturen, wo keine Verteidigungsnotwendigkeit bestand, z.B. in Kreta hatten die Paläste, abgesehen davon, dass es zum Teil Totenpaläste waren, keine Mauern. In Troja aber gab es zyklopische Mauern, sie hatten Militär und mit dem Militär übernahmen die Männer die Macht und gleichzeitig gab es die Unterteilung in Obertanen und Untertanen. Und diese Einteilung der Menschen in Obertanen und Untertanen war sozusagen der Preis, der für das Überleben des Systems gezahlt wurde.

Solange das System auf Freiwilligkeit beruhte, funktionierte es nicht lang genug. Erst als es im Zwang durchgeführt wurde, funktionierte es. Besonders wichtig war das im alten Ägypten, von dort ist es auch schriftlich überliefert, da hatte man ein sehr komplexes System für die Zeit, in der die Nilschwemme kam; erstens musste man ja wissen, wann sie kam, dann mussten ganz genaue Richtlinien ausgegeben werden, wer wann wo welche Schleuse geöffnet hat, damit das Wasser richtig umgeleitet werden konnte. Da hatte es überhaupt keine Sinn, zu diskutieren, hier musste ein starkes, straffes System geschaffen werden, mit militärischer Verteidigung und mit glasklarer Organisation, die nach dem Prinzip vorgeht: Informationen im Zentrum, alle Macht im Zentrum, alle Entscheidungen im Zentrum, alle Konflikte nach oben delegiert, d.h. streiten gibt es nicht mehr: wenn zwei streiten, dann dürfen sie eigentlich nicht mehr streiten, sondern ihr Chef soll entscheiden.

Dieses System ist also unter dem Namen Hierarchie in die Geschichte eingegangen und hat sich jetzt ca. fünf- bis zehntausend Jahre bewährt. Der genaue Zeitpunkt der Erfindung ist nicht bekannt, wir wissen nur, dass es das schon vor fünftausend Jahren in Ägypten gegeben hat. Diese vier Prinzipien und dieses System gibt es bis heute in allen uns bekannten „zivilisierten Gesellschaften“: in Wirtschaftsunternehmen, beim Militär, an den Universitäten und in jeder Form der Verwaltung. Es ist egal, welche Organisation man betrachtet, überall findet man die Symbole der Hierarchie: die Kirche ist ein gutes Beispiel: seine Heiligkeit der Papst hat eine große Krone, dann haben wir die Landesfürsten, die haben eine Zacke weniger in der Krone, in Folge gibt es den Adel - hier die Kardinäle, die Excellenzen, die Bischöfe, dann den Mittelbau, das geht vom Generalvikar zum Hilfskaplan und ganz unten in jedem System die Sklaven, das sind in der katholischen Kirche die Laien, „laos“, das Volk.

Man kann auch die Universität nehmen: da gibt es Rektor*in, Magnifizenz, Spektabilität, die Dekane der Fakultäten, dann kommen die Ordinarien, dann ist der Adel zu Ende, dann geht es los mit den Privatdozent*innen, dann die wissenschaftlichen Hilfsassistent*innen, die Rolle der Sklaven haben dort die Student*innen.

Man kann das gleiche natürlich auch in einem Wirtschaftsunternehmen beobachten: der*die Vorstandsvorsitzende, Generaldirektor*in, Vorstandsdirektor*innen, dann kommen die Bereichsleiter*innen, dann hört der Adel auf, dann geht es von dem*der einfachen Abteilungsleiter*in zum*zur einfachen Arbeiter*in, der*die hat den Sklavenstatus in der Wirtschaft. In diesem System haben Sie auch die Superpositionsrituale, d.h. je höher sie hinaufkommen, desto gescheiter werden die Leute, desto mächtiger werden die Leute und umso wichtigere Entscheidungen treffen sie. Oben gibt es Allmacht, also Allwissenheit, Allmächtigkeit, Allgegenwart. Je weiter runter man kommt, desto blöder werden die Leute, desto weniger wissen Sie und unten ist Impotenz. Wer unten sitzt, der weiß nichts, der kann nichts, je weiter man hinaufkommt, desto mehr kriegt man bezahlt, weil desto wichtigere Tätigkeiten führt man aus, desto größer ist das Büro, desto grüner sind die Zimmerpflanzen und desto hübscher ist der*die Sekretär*in. Man findet hier sehr strenge Reglementierungen. Das ist das Prinzip der heiligen Ordnung, der Hierarchie.

Wann gibt es Schwierigkeiten?

Heute stehen wir vor dem Problem, dass dieses System erstmals in der Geschichte in eine Krise gekommen ist. Wir müssen uns heute nach Alternativen umsehen, eine Tatsache dabei aber unbedingt im Auge behalten: es wird nicht möglich sein, die Hierarchie abzuschaffen. Die Versuche, alle Menschen über alle Probleme entscheiden zu lassen, funktionieren nicht. Hierarchie ist nämlich gleichzeitig ein System der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung gab es zwischen denen, die Kühe und denen die Schafe erzeugt haben, und Bananen und Datteln, und Arbeitsteilung gab es auch zwischen denen, die produziert haben und denen, die zentralistisch koordiniert haben. Es gibt zwei Formen von Arbeitsteilung, nämlich vertikal und horizontal. Diese beiden Formen von Arbeitsteilung müssen erhalten bleiben. Den Unterschied zwischen peripheren und zentralen Positionen und den Unterschied zwischen peripheren Positionen untereinander kann man nicht überwinden.

Die zweite Frage, die wir stellen müssen, ist, ob dieses Obertanen- und Untertanen-Verhältnis heute noch ist. D.h., ob es tatsächlich notwendig ist, Entscheidungen zu treffen, ohne die Meinung der Betroffenen einzuholen. Man hat beobachtet, dass sich heute in manchen Punkten die hierarchischen Prinzipien umkehren, dass sie einfach nicht mehr stimmen: wenn Sie ein*e EDV-Spezialist*in einstellen, dann kann es sein, dass der*die mehr von Computern versteht als sein*e Chef*in. Jetzt haben wir folgendes Problem: wenn die beiden sich streiten, dann hat der eine von der Sache her recht, der andere vom System her.

Konflikte zwischen Obertan*innen und Untertan*innen sind in dem System jedoch streng geregelt: wenn der*die Chef*in mit einem*einer Mitarbeiter*in streitet, haben grundsätzlich die Obertanen*innen recht, sie haben mehr Macht, haben mehr Weisheit, sie müssen die Entscheidungen treffen. Damit seine*ihre Entscheidungen nach unten auch durchgeführt werden, wird ein Verhältnis der Abhängigkeit installiert, da man sonst zentral getroffene Entscheidungen nicht durchführen kann.

Was passiert bei sehr großen Unternehmen (=Systemen)?

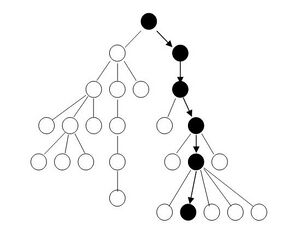

Es kann folgendes Problem auftreten: wenn das System halbwegs komplex ist und es passiert etwas, dann erzählt es der eine dem, aber nicht dem anderen und der erzählt das dem und nicht einem dritten, usw. Jetzt hat der Oberste nur einen gewissen Prozentsatz an Informationen z.B. für eine Ankaufsentscheidung oder eine Neustrukturierung. Wenn er jetzt eine Gegenmaßnahme ergreift, dann sickert die auf demselben Weg hinunter und kein Mensch dort unten erkennt mehr, dass das eine Gegenmaßnahme ist.

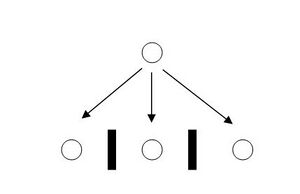

Die folgende Graphik zeigt so einen Fall:

Noch andere Punkte können hinzukommen: nicht nur die Fachexpertise, die z.B. bei allen verkaufsintensiven Organisationen sehr stark an der Peripherie ist, der Kundenkontakt, aber auch technisches Fachwissen sind oft nicht mehr zentralisierbar.

Wir erleben heute, dass diese Wahrheitszentralisierung überhaupt nicht möglich ist. So erzählt ein Berater aus seiner Erinnerung:

Ein Beispiel ist die Geschichte von Siemens, als sie einen zentralen Computer für die Bundespost machen wollten. Der Vorstand setzte eine Gruppe ein, die das bearbeiten sollte. Einer der Ingenieure sagte, ein zentraler Computer sei ein Blödsinn, man mache das heute mit Mikroprozessoren, dezentral vernetzt. Die sind zunächst einmal rausgeschmissen worden, weil der Abteilungsleiter sich nicht getraut hat, seinem Chef zu sagen, dass der Vorstand eine blöde Entscheidung getroffen hat. „Euer Problem ist, zu arbeiten und nicht, den Vorstand zu kritisieren.“ Nach einer Weile kamen sie aber darauf, dass es mit dem zentralen Computer nicht funktioniert, dann ist es in einer zweiten Welle zum Bereichsleiter gekommen, dort wurde es auch abgeblockt, weil der sich auch nicht traute, dem Vorstand zu sagen, dass sie blöd sind. In der dritten Welle, da waren schon fünfhundert Millionen verbraten, kam es auf Vorstandsebene. Und da ist es interessant, wie die reagierten. Dort saßen natürlich keine Fachleute, die hatten keine Ahnung, was Mikroprozessoren sind. Irgendeiner hatte mal vor vierzig Jahren Elektronik studiert, ist natürlich längst Politiker geworden, die sagten, wir haben jetzt schon fünfhundert Millionen Mark hineingesteckt, die wären alle verloren, wenn wir das jetzt abbrechen: „also weitermachen.“ Außerdem sagte noch der zuständige Verkaufsleiter, sie müssten auf jeden Fall weitermachen, weil da wäre noch mehr daran angeschlossen, nicht nur die Bundesrepublik, sondern 16 Länder wollten den zentralen Telefoncomputer kaufen, sobald er fertig ist, und die würde man alle verlieren. Daraufhin wurde weitergemacht, es ging aber nicht, weil es wirklich eine Fehlentscheidung war. Zum Schluss standen an die sechs Milliarden unterm Strich. Dann hat man natürlich den Vorstand entfernt, aber das nützt ja nichts, das Geld ist trotzdem im Eimer. Das Beispiel zeigt, dass es in großen Organisationen häufig das Problem gibt, dass sich im Mittelbereich Expertise ansammelt, die nicht mehr zentralisierbar ist und die oft durch die vielen Barrieren nicht mehr in die Entscheidungen bei den zentralen Funktionären mit einfließen kann. Ganz oben hat man nicht mehr die Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, es sei denn, per Losentscheid oder durch eventuelle Zufallsinformationen Ein weiteres Problem kommt noch dazu, sobald das System eine bestimmte Komplexität erreicht hat: im klassischen System, weil ja der*die Chef*in immer gescheiter sein muss als seine*ihre Mitarbeiter*innen, und dessen*deren Chef*in noch gescheiter, gibt es Beförderungen nach dem Leistungsprinzip. Auch dieses Prinzip gerät ins Wanken, wenn folgendes passiert:

Wenn man den besten Feinmechaniker zum Werkmeister einer Abteilung macht, dann muss er jetzt Arbeit einteilen, Streit schlichten, Raumpfleger einteilen, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Lauter Sachen, die er nie gelernt hat und auch nicht kann. Und jetzt sagen alle, das ist ein miserabler Werkmeister. Er wäre gut, um Differentiale zusammenzusetzen, aber das darf er ja jetzt nicht mehr tun. Ein weiteres Beispiel: der beste Lehrer in der Schule wird Direktor. Jetzt hat er nicht mehr mit Schülern zu tun, sondern mit Lehrern. Und jetzt muss er mal probieren, Lehrer so zu behandeln, wie die Schüler. Entweder ist er ein guter Direktor, dann kommt er ins Ministerium, jetzt hat er weder mir Schülern noch mit Lehrern zu tun, sondern mit Akten. Wieder eine andere Aufgabe. Ist er gut, avanciert er, ist er blöd, bleibt er den Rest seines Lebens in diesem Job. Wenn er dann ein gewisses Maß erreicht hat, er ist z.B. Ministerialrat und zu blöd für den Job, dann ist nichts mehr zu machen. Wenn etwas passiert und er weg muss von dem Job, dann kann er natürlich nur mehr nach oben fallen, er wird Sektionschef. Das Beispiel zeigt, dass heute das Arrangement nach dem Leistungsprinzip in Hierarchien oft nicht mehr funktioniert. Noch eine weitere Schwierigkeit kommt dazu, die den Kommunikationsfluss und die Atmosphäre im System negativ beeinflussen kann: der*die Chef*in spricht mit den einzelnen Untergebenen gerne allein, im „Kammerl“ sozusagen. Da alle Entscheidungen und alles Wissen bei ihm zusammenlaufen, kann er sich aussuchen, wem er was erzählt.

Das ist ein nicht unerheblicher Machtfaktor, der sich graphisch so darstellen lässt:

Dadurch, dass der*die Chef seine Untertanen voneinander abschirmt, schafft er*sie Barrieren, die er*sie zur besseren Vergatterung aller ihm*ihr Untergebenen verwenden kann. Er*sie streut er die Saat des Misstrauens, so dass sich die Untertan*innen nicht gegen ihn verbünden - was ihnen sonst ja leicht fallen würde, da sie sich auf einer Hierarchieebene befinden und so direkt mit einander zu tun haben Dieses wohlgehütete Maß an Misstrauen zwischen den Untertan*innen gibt es in den meisten Hierarchien, es ist für den*die Chef*in sehr wichtig, weil dann die Kommunikation immer über ihn*sie geht, dadurch wird er*sie wichtig.

Bei den Untertan*innen kann das dazu führen, dass sie dem*der Oberen immer nur das erzählen, was er*sie gerade hören will, denn das verschafft ihnen eine gute Position im Wettkampf, dem*der Chef*in zu gefallen.

Solche Mitarbeiter*innen reden untereinander nur über das Wetter und spezialisieren sich alle darauf, dem*der Chef*in zu sagen, was er*sie gerne hört.

Das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn der*die Chef*in auf gute und ausreichende Information über das angewiesen ist, was unter ihm*ihr vorgeht, also meistens. Das folgende Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen:

Im deutschen Bundesumweltamt sollte eine so genannte „Schadstoffschnellauskunft“ eingerichtet werden. Da hatte einer die gute Idee, dass es ungefähr tausend Schadstoffe - gefährliche Stoffe in großen Mengen - gibt. Da war es bisher so, dass durch den Einsatz der Feuerwehr oft ein großer Schaden entstanden ist, weil, die nicht wussten, um welchen Stoff es sich handelte: Sie löschten mit Wasser, wenn Sand besser gewesen wäre und umgekehrt. Die Idee war: machen wir einen Computer in jedem Polizeiauto oder jeder Feuerwehrstelle, dort geben wir die Daten ein, - es ist gelb, stinkt usw., Telefonnummer und dann gibt der Chemiker Auskunft - kurz und gut: Schadstoffschnellauskunft am Bundesumweltamt Berlin. Das wäre eine wunderbare Idee gewesen, wenn es funktioniert hätte. Der Bundesminister ordnete an, dass dies installiert werden sollte, aber der Computer funktionierte nicht, da die Programme zu kompliziert waren. Dies wurde dem Führungsgremium mitgeteilt, welches aber beschloss, das nicht weiterzugeben und meinte, es müsse trotzdem gebaut werden. Und sie gaben nach oben weiter, das Projekt würde funktionieren. Daraufhin erklärte der Minister bei der EG: wir können das. Daraufhin führte auch die EG das überall ein. Und jetzt erst kam man darauf: es geht nicht.

Ein klassischer Fall, wo die Hierarchie nicht wusste, was los ist. Niemand traute sich, die Wahrheit zu sagen. Es geht heute viel Zeit und Geld verloren, weil die Hierarchien nicht mehr funktionieren. In diesem Fall war es wiederum auch das Problem des mangelnden Feed-back. Feed-back gibt es in der Hierarchie nur von dem*der Obertan*in zum*zur Untertan*in, der*die sagt dem*der einen alles, was er*sie sich denkt, aber nicht zurück, was aber viel wichtiger wäre. Dieses Feed-back gibt es in Hierarchien nicht, bzw. nur sehr eingeschränkt oder unter hohem Risiko. Die Folge ist letztendlich die, dass alle Errungenschaften der Hierarchie nicht mehr stimmen: die Wahrheitszentralisierung, die Weisheitszentralisierung, daher auch nicht mehr die Entscheidungszentralisierung und weil blöde Entscheidungen getroffen werden, stimmt auch die Machtzentralisierung nicht mehr.

Man sagt nicht bei einer Entscheidung, sie wäre ein Blödsinn, sondern merkt das erst im Zuge der Durchführung. Da kann dem*der einzelnen auf seinem Posten nichts mehr passieren, denn er*sie hat ja Dienst nach Vorschrift ausgeführt.

Das ist ein gefährliches Phänomen in modernen Hierarchien. Das führt zu einem weiteren Problem: Es ist heute in den Hierarchien ein großes Maß an Widerstandspotential bei den Untertanen vorhanden, da sich die Probleme auf das Individuum auswirken: man lässt den*die Chef*in einfahren, man lässt einen ganzen Bereich einfahren, gibt falsche Informationen und die oben wissen überhaupt nicht mehr, was unten los ist. Und wenn sie doch einmal etwas entscheiden, wird es sabotiert. Es geht hier wahnsinnig viel Geld verloren, weil es in der Hierarchie versickert. Dies gilt genauso für die Deutsche Bank wie auch für das sowjetische Staatssystem oder die kleine Gemeindeverwaltung.

Es gilt hier aber: je größer und komplizierter das System, umso gehäufter treten die oben besprochenen Probleme auf.

Was kann man gegen die Probleme tun?

Es kann nicht das Ziel sein, die Hierarchie abzuschaffen, sondern Methoden und Strategien zu entwickeln, sie über Verbesserungen und Infragestellen wieder arbeitsfähig zu machen.

Ein dahingehender Ansatz wurde in der Gruppendynamik entwickelt: Das ist der Versuch, im kleinen Kreis dieses Herrschaftsprinzip außer Kraft zu setzen. Herrschaft heißt, dass die Menschen eigentlich nicht als Menschen genommen werden, sondern als Mittel, was sie natürlich auch sind. Man kann nicht wirtschaften, wenn man die Menschen nicht als Mittel einsetzt. Dies geschieht in Hierarchien jedoch ohne deren Zustimmung.

Wir können an dieser Stelle die Formel aufstellen:

Die Sozialstruktur funktioniert umso besser, je höher der Zustimmungsgrad der Mitglieder ist. Wenn es gelingt, die Leute dazu zu bringen, dass sie die Arbeit gern machen, dass sie sie freiwillig machen, dass sie Informationen hergeben, so nennt man das Motivation“. Informationen hergeben ist eine Sache des Vertrauens. Das erste Zeichen des Misstrauens ist der Entzug von Informationen. Wenn der*die Unternehmer*in sagt: bei uns sind das Problem die Informationen, keine*r sagt dem*der anderen etwas - dann weiß man, dort gibt es Misstrauen und keine Anerkennung.

Zustimmung oder Vertrauen gibt es jedoch nur im Zustand der Interdependenz. Wenn man konterdependent ist, zweifelt man, ob der*die Chef*in überhaupt Recht hat. Dependenz ist auch kein Vertrauen, sie ist sozusagen blinde Abhängigkeit, wobei hier das große Problem ist: Dependenz hat einen Sinn bei Kindern - ein hierarchisches System besteht darin, dass erwachsene Menschen zu Kindern gemacht werden. Das Muster zwischen Chef*in und Mitarbeiter*innen ist das zwischen Eltern und Kindern. Denn nur dort ist es ja richtig, dass der Vater alles weiß und entscheidet und das Kind alles tun muss.

Im Betrieb ist es nicht im Sinn des Systems, dass der*die Kreditfachmann*frau einer Bank sich von der Geschäftsleitung sagen lassen muss, was er*sie zu tun hat, denn der versteht ja viel mehr von der Sache.

Hier funktioniert das klassische, hierarchische Prinzip nicht mehr und wir brauchen daher neue Modelle. Neue Modelle bedeutet, dass diejenigen, die zusammenarbeiten müssen und unterschiedliche Expertisen haben, zueinander in einem interdependenten Verhältnis stehen.

Wie sieht die moderne Hierarchie der Zukunft aus?

Wir nehmen einmal an, ein Unternehmen besteht aus verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen müssen eine Leistung erbringen. Es gibt nur noch ganz wenige Leistungen - sowohl im Produktionsbetrieb, als auch im Dienstleistungsbetrieb - die ein*e Einzelne*r noch machen kann.

Das ist heute eine Sache eines Teams, so wie auch vor Ort in der Produktion Qualität eine Sache des Teams ist.

Das sind Entscheidungen, die von mehreren getroffen werden müssen - so kann für eine komplexe Aufgabe (es gibt heute fast nur mehr komplexe Aufgaben im Bereich größerer Organisationen) die notwendige Mindestmenge an Kompetenz, Information und Wissen in die Entscheidung einfließen.

Die Teams herzustellen, ist jetzt Aufgabe des*der Vorgesetzten. Die neue Führungskraft des nächsten Jahrhunderts wird nicht mehr eine sein, die alles weiß und Entscheidungen trifft, das geht gar nicht mehr, sondern eine, die über die Instrumente verfügt, die notwendig sind, um in Gruppen so zu intervenieren, dass die Gruppen ihre Arbeit tun können.

Der „Hauptjob“ für eine*n Vorgesetzten wird sein, Gruppendynamik zu betreiben, also Gruppenprozesse richtig zu diagnostizieren und richtig zu steuern, und nicht mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Das geht gar nicht mehr, weil heute Entscheidungen so stark vernetzt sind.

Wenn man heute ein*e gute*r Motorenspezialist*in oder ein*e gute*r Thermodynamiker*in ist, so befähigt das überhaupt nicht mehr, eine Abteilung zu führen, weil da sind noch Personalfragen, Finanzfragen, Repräsentationspflichten u.s.w. Hier müssen vor Ort Gruppen gebildet werden und diese Gruppen müssen reif sein, d.h. ein interdependentes Verhältnis haben.

Ein Gruppe funktionsfähig zu machen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert außerdem noch eine Menge Zeit: die Gruppe muss zueinander finden, Abhängigkeiten, Sympathien und Widerstände bearbeiten, bevor sie arbeitsfähig wird.

Diese Gruppen entsenden jetzt bestimmte Repräsentanten in Führungsgremien. Hier sind die Gruppen vertreten. Und hier gilt dann genau dasselbe: Der Personalbereich eines größeren Unternehmens ist z.B. so ein Führungsgremium, in dem die Interessen der Gruppen vertreten werden.

In jedem Fall ist es so, dass die Zeit, die eine Gruppe braucht, um sich einzuarbeiten und gruppeninterne Prozesse und Mechanismen zu entwickeln, die ihr eine Erfolg versprechende Arbeitsbasis verschaffen, nie verlorene Zeit ist. Die Potenz, die in einer gut funktionierenden Gruppe vorhanden ist, ist genau diejenige, die die Hierarchie verloren hat.

Hier gibt es jetzt einen anderen Nachteil: Gruppen können ein Eigenleben entwickeln und versuchen, sich dann von Hierarchien nichts mehr dreinreden lassen. Um das zu verhindern, müssen entsprechende Mittel entwickelt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die einzelnen Führungsgremien in einem Führungskreis zu koordinieren. Dort muss es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen denen geben, die zentral den Willen der Peripherie repräsentieren: die müssen ihre Interessen dort wieder finden, das Gefühl haben, dort sind die Leute, die das, was ich will, repräsentieren: als Motorbauer*in, als Verkäufer*in, als Qualitätssicherer*in, als Kreditmann*frau. Umgekehrt müssen die an der Peripherie das, was zentral beschlossen wird, auch durchführen.

Ein spannendes Modell finden Sie in der nächsten Lektion: die Soziokratie.

Was bleibt zu tun?

Die Hierarchie, so könnte man es heute formulieren, leidet unter Verstopfung. Es geht nur von oben nach unten - oft nicht einmal mehr das - es geht aber nicht von unten nach oben. Hier müsste es in den neuen Systemen einen Austausch der Willensbildung von unten und oben oder zwischen zentral und peripher geben.

Hier muss man entflechten: man wird andere Prinzipien der Arbeitsteilung und auch der Leistungsmessung und -zuweisung finden müssen, es wird auch der Run auf die zentralen Positionen wegfallen, weil die nicht mehr so erstrebenswert sind. Die Mittel, um in neuen Systemen, in denen Gruppen ihren Platz haben, arbeiten zu können, sind Analyse von Prozessen, also Diagnose sowie Intervention. Diese Prozesse und Analysen müssen, damit sie erfolgreich sein können, im System selbst stattfinden, d.h. sie dürfen nicht von außen angesetzt werden und müssen außerdem ständig weiterentwickelt werden. Man kann nicht unabhängig von den Betroffenen eine Diagnose stellen. Es ist dieses Wissen über Gruppenprozesse auch nicht mehr zentralisierbar, man kann die Methoden der Hierarchie hier nicht mehr anwenden. Es ist nicht mehr so, dass der*die Oberste am besten versteht, was in der Gruppe los ist, sondern am besten verstehen das die Betroffenen selber und mit denen muss man das bearbeiten.

Das heißt, man muss Erkenntnisse rückkoppeln und dann gemeinsam entscheiden.

Details zu diesem Themenkreis finden Sie in:

Gerhard Schwarz, „Die Heilige Ordnung der Männer“, VS-Verlag, 5. Auflage Dieses Papier wurde anhand einer Mitschrift eines Vortrages über Hierarchie und Organisation von Univ.Doz. Dr. Gerhard Schwarz anlässlich eines Gruppendynamikkurses in Rhode, Deutschland, erstellt.

Aufgabe 2

Suchen Sie aus Ihrer Umgebung zwei Unternehmen – ein streng nach klassischer Hierarchie funktionierendes und eines, in dem Gruppenstrukturen eine größere Rolle spielen. Vergleichen Sie die beiden und erarbeiten Sie folgende Punkte:

1.) Welche der erwähnten Schwächen erkennen Sie in den beiden Unternehmen?

2.) Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht – wann und wie haben diese Schwächen schon in Ihrem Berufsleben eine Rolle gespielt?

3.) Nach welchen Prinzipien hat „Aufstieg“ in Ihrem Leben bisher funktioniert und wie ist es Ihnen damit ergangen?

4.) Bei welcher Gelegenheit und warum waren Sie schon auf Hierarchie wütend?

5.) ...und wann haben Sie die Hierarchie und ihre Gesetzmäßigkeiten für sich nützen, ausnützen können?

Soziokratie als Beispiel für Zukunftsorganisation

Es gibt eine Menge Sonderformen der Organisation, die letztlich alle auf dem vor ca. 10.000 Jahren (in der heutigen Form, Vorformen gab es schon viel früher) erfundenen Modell der Hierarchie beruhen. Wir werden sie in der Lektion 5 noch durcharbeiten, wenngleich in stark komprimierter Form.

Die Soziokratie soll ein Beispiel für eine Organisationsform sein, die es noch nicht wirklich gibt. Selbstverständlich gibt es sie doch, sie wird in einer gewissen Anzahl an Unternehmen bereits praktiziert und zwar mit – dort – großem Erfolg.

Sie hat sich aber noch nicht in der Wirtschaft durchgesetzt, sondern wird bisher vor allem im Schulbereich, in kleineren Firmen und manchen Non-Profit-Organisationen verwendet. Den Grund dafür sehen wir uns später an. Nun zum Modell. Als ersten Schritt nähern wir uns über eine Fallstudie an:

Raus aus dem Durcheinander

Aus dem englischsprachigen Newsletter 02/2008, übersetzt von Isabell Dierkes, redigiert von Christian Rüther

Fabrique in Delf/Holland, ist ein multidisziplinäres Designunternehmen für neue Medien, Markenentwicklung, Grafik- und Industriedesign. Es wurde 1992 gegründet, beschäftigt ungefähr 90 Mitarbeiter und arbeitet seit 2004 mit der Soziokratie. Es hat schon zahlreiche Preise für seine Entwürfe und Arbeiten gewonnen.

Kunden von Fabrique sind die Konsumgüterindustrie, Unterhaltungsunternehmen, Kultur- und Dienstleistungsunternehmen, die Regierung und Organisationen im Erziehungsbereich.

Zu Beginn der Arbeit mit der Soziokratie wurden bei Fabrique die Produktionsprozesse analysiert und umstrukturiert. Das führte zu einer besseren Aufgabenverteilung und einer neuen Organisationsstruktur. Die Arbeit wird jetzt effektiver und mit höherer Qualität ausgeführt.

Paul Stork, einer der drei Geschäftsführer von Fabrique, erklärt:

„Das Unternehmen setzte sich früher aus relativ kleinen Teams zusammen. Es gab acht Mitarbeiter je Team, die sich einen Raum miteinander teilten. Ein Team bestand aus Designern, Programmierern und Projektleitern. Der Teamleiter, eine mitarbeitende Führungskraft, bestimmte die Vorgaben. Er oder sie war für das Arbeitsklima und die Entwicklung innerhalb der Mannschaft verantwortlich. Diese Arbeit, einschließlich Leistungsüberprüfungen, kam bei den Teamleitern zu ihrer normalen Projektarbeit hinzu.“

Die Teamleiter hatten keine Verantwortung für die finanziellen oder qualitativen Aspekte der Arbeit. Diese Verantwortung wurde an die beiden Abteilungsleiter delegiert, die alle Teams überwachten. In der Hierarchie standen diese Abteilungsleiter zwischen den Teamleitern und den Direktoren. Die Direktoren jedoch, Stork unter ihnen, waren auch damit beschäftigt, die Inhalte von Projekten zu definieren und die Kundenbeziehungen aufrecht zu erhalten.

Mama-und-Papa-Verhalten

Diese Struktur war in einiger Hinsicht ungünstig. Es war unklar, wer den Produktionsprozess überwachte oder wer für was verantwortlich war. Daher gab es viel „Mama-und-Papa-Verhalten“, wie Stork es nennt. „Wenn ein Abteilungsleiter etwas untersagte, wandten sich die Leute an den nächsten, um die Zustimmung zu bekommen. Es war auch schwierig, in Richtung Qualität zu steuern. Die Direktoren waren hauptsächlich an der inhaltlichen Qualität orientiert, während sich die Projektleiter mehr auf die Qualität der Abläufe konzentrierten.“ Außerdem ging die Führung auf verschiedenen Ebenen in verschiedene Richtungen. Ein Teammitglied konnte zum Beispiel mit dem Segen von einem Direktor einem Projekt zusätzliche Zeit widmen, um den Kunden besser zufrieden zu stellen, während aus der Sicht des Abteilungsleiters in der Rückschau diese Entscheidung in finanzieller Hinsicht schlecht war.

Bessere Abstimmung

Jeder wusste um das Verbesserungspotenzial in der Arbeitsorganisation und es gab wiederholt Vereinbarungen dazu. Aber niemand war für die Umsetzung der Vereinbarungen verantwortlich, da es keine Klarheit über die Befugnisse gab, die zu bestimmten Aufgaben gehörten. So führten die Vereinbarungen nur zu unausgereiften Lösungen. Die Lösung des Soziokratischen Zentrums war, die Organisationsstruktur zu ändern. Die Gebiete der Abteilungen wurden eindeutig definiert und ihre verschiedenen Funktionen wurden miteinander abgestimmt. Die Veränderungen verbesserten die Koordination zwischen Führung und Umsetzung und zwischen Produktion und Verkauf. Die Arbeitsabläufe in den Abteilungen wurden anhand des Kreisprozesses von Leiten, Ausführen und Messen neu formuliert und klar einzelnen Funktionen zugeordnet. Jede Abteilung gewann zudem die Entscheidungshoheit über ihre Belange und damit stieg die Selbstverantwortung.

Die Verwirrung entwirrt

Wie sieht die Organisation von Fabrique im Augenblick aus? Paul Stork sagt, dass es derzeit drei Abteilungen gibt:

„Diese arbeiten wie zuvor medienübergreifend: Sie arbeiten in beiden Bereichen, den Printmedien und dem Internet. Jede hat ihre eigenen Kunden und trägt ihre eigene Verantwortung für Verkauf und Qualität. Zwei der drei Abteilungen - gleichzeitig die größten beiden - haben inzwischen einen Leiter, der vollzeit führt und nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist. Die dritte Abteilung ist dafür noch zu klein, aber sie wird vielleicht in der Zukunft ihren eigenen Abteilungsleiter erhalten. Zurzeit ist der Leiter ein „mitarbeitender Abteilungsleiter“.“

Die Verwirrungen der Führungsebenen, die das Unternehmen durchzogen, wurden ziemlich gut entwirrt. Die Abteilungsleiterin ist verantwortlich für Arbeitsklima, Qualität, Entwicklung und Finanzen. Sie weist auch die Projektleiter*innen an, die für den alltäglichen Fortschritt der Arbeit zuständig sind. Die Abteilungen definieren auch ihre eigenen Grundsätze, unter dem Vorbehalt, dass sie diese mit den anderen Abteilungen abstimmen, damit sie nicht gegen die allgemeinen Ziele von Fabrique stehen.

„Alles ist jetzt viel besser steuerbar“, meint Stork. „Kein Mama-und-Papa-Verhalten und das Geschäft hat auch an Dynamik gewonnen“. Er nennt ein Beispiel: „Wir haben einen neuen Plan zur Steigerung der Rentabilität von Projekten gestartet. Seine Umsetzung begann erst langsam. Aber nun, da wir unsere organisatorischen Änderungen durchgeführt haben, können wir die Projektverantwortlichen besser identifizieren und sie arbeiten motivierter. Die Dinge gehen viel schneller, und die Gewinne steigen.“

Die neue Rolle der Direktor*innen

Als Direktor ist Stork jetzt weniger in Angelegenheiten der Umsetzung eingebunden. Er muss sich keine Sorgen um Fristen für Projekte oder um die Planung von Weiterbildungen oder Versammlungen mehr machen, weil das in der Verantwortung der jeweiligen Führungskräfte liegt. Marketing ist jetzt seine erste Aufgabe. Er lacht: „Wenn ich manchmal in meine alte Gewohnheit zurückfalle, mich in Projekte einzumischen, sind die Abteilungs- und Projektleiter bevollmächtigt, mich darauf hinzuweisen, weil es jetzt klar ist, wer für was verantwortlich ist.“

Damit erhalten diese eine Korrekturfunktion und können die Direktoren*innen an ihre Funktionsgrenzen erinnern. Doch damit nicht genug, zukünftig könnten Aufgaben, die jetzt von den Direktoren und von Beratern wahrgenommen werden, ebenfalls an die Abteilungen delegiert werden. Stork:

„Die Mitarbeiter in den Abteilungen möchten nicht dasitzen und auf Aufträge warten, sondern ihr eigenes Marketing machen. Sie möchten nicht auf Futter warten, wie ein Nest junger Vögel, die mit ihren weit geöffneten hungrigen Schnäbeln auf einen Wurm warten.“ Sobald das eingeführt sein wird, werden die Abteilungen Organismen geworden sein, mit der Fähigkeit, ihr eigenes Fortbestehen zu sichern. Dann werden sie drei wichtige Funktionen in ihren eigenen Händen haben: Sicherstellen, dass sie Input bekommen (Werbung/Akquise), dass sie etwas produzieren (Transformation) und dass ihre Produkte ausgeliefert werden (Output).

Wird sich Stork dann auf seinen Lorbeeren ausruhen können? Nein, er wird sich aufgrund seiner Projekterfahrung und Leitungsfunktion mit mehreren Themen beschäftigen: dem Nachdenken über die Zukunft des Unternehmens, der Gestaltung und Ausformung von Kooperation mit externen Partnern sowie der Kundenpflege und Einführung von Neuerungen.

Was ist nun „Soziokratie“?

Es ist an der Zeit, die Rahmenbedingungen zu definieren: Soziokratie ist ein Ansatz, der ein Unternehmen in folgenden Aspekten bereichern könnte:

- Entscheidungen werden von allen Beteiligten getragen. Das erhöht die Motivation/Selbstdisziplin auch bei der Umsetzung mitzuwirken und kann die brachliegenden Produktivitätspotenziale entfalten. Krankenstand und „innere“ Kündigungen nehmen ab, die Identifikation mit dem Unternehmen steigt. Die Mitarbeiter*innen gehen gerne zur Arbeit und fühlen sich am Arbeitsplatz wohl.

- Die Qualitäten/Kompetenzen/das Knowhow der Mitarbeiter*innen fließen in die Entscheidungsfindung mit ein – Nachhaltigkeit und Qualität der Entscheidungen steigen.

- Der Wandel wird als Teil der natürlichen Entwicklung akzeptiert, das Unternehmen und die Mitarbeiter*innen gestalten aktiv Veränderungen im Unternehmen. Change Prozesse werden als Chance gesehen, gefördert und unterstützt.

Die Soziokratie ist ein System von Managementinstrumenten, wodurch Organisation effektiv und effizient „produziert“ werden kann. Die Methode basiert auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Steuern dynamischer Prozesse (Kybernetik).

Die Soziokratie wurde von Prof. Dr. Gerard Endenburg seit den 1960er Jahren auf der Grundlage der Ideen und Erfahrungen des niederländischen Sozialreformers Kees Boeke entwickelt und in sein eigenes Unternehmen (Endenburg Elektrotechniek) implementiert. In den siebziger Jahren entstand die Stiftung Sociocratisch Centrum Rotterdam mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse weiterzugeben.

Die soziokratische Organisation

Die Soziokratie kann jeder bestehenden Organisation oder Struktur hinzugefügt werden, wenn ein gemeinsames Ziel besteht.

Die Soziokratie basiert auf vier grundlegenden Prinzipien:

1) Der Konsent regiert die Beschlussfassung, dabei meint Konsent hier: Es gibt keine schwerwiegenden und begründeten Einwände gegen einen Beschluss. Schwerwiegend meint die persönliche Einschätzung, ob diese Entscheidung dem gemeinsamen Ziel dient, d.h. innerhalb eines Toleranzbereiches zur Zielerreichung liegt. Begründet meint, ob ich Argumente liefern kann, die gegen einen möglichen Vorschlag sprechen. Es gibt hier kein Vetorecht, nur den Austausch und das Aushandeln auf der Basis von nachvollziehbaren Argumenten (das Argument regiert).

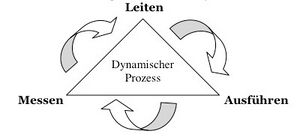

2) Die Arbeit wird in Kreisen und Kreisprozessen organisiert. Ein Kreis ist eine Gruppe von Menschen, die regelmäßig zusammenkommen und ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Im Unternehmen können das einzelne Teams, Bereiche, Abteilungen oder das Top-Management sein. Als Kreisprozess wird der dynamische Prozess von Leiten – Durchführen – Messen bezeichnet und hier so etwas wie ein Regelkreislauf oder kybernetischer Kreis.

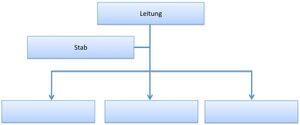

3) Es gibt eine doppelte Verknüpfung von Kreisen, d.h. es gibt zwischen einem oberen und unteren Kreis zwei Verbindungsglieder. Zum einen den*die Chef*in, der*die von oben gewählt wird und zum anderen eine*n Vertreter*in, der von dem jeweiligen Kreis gewählt wird. Ziel ist es, die beiden Funktionen Leiten (Chef) und Messen (Vertreter) voneinander zu trennen.

Die Bereichskreise (Unternehmensbereich wie Marketing, Produktion, Distribution…) sind weiter aufgegliedert in die verschiedenen Abteilungskreise, die wiederum weiter aufgeteilt sind. Diese Kreisorganisation besteht neben der linearen Struktur. In diesen Kreisen werden die „politischen“ Entscheidungen getroffen, d.h. Grundsatzentscheidungen, die auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet sind. Das Tagesgeschäft und die Ausführung dieser Entscheidungen funktioniert in den traditionellen Stablinien.

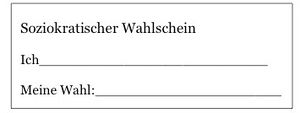

4) Die Wahl von Personen und Funktionen findet in offener Aussprache und im Konsent statt: Jedes Mitglied wählt eine Person mit Hilfe eines Wahlscheins.

- Der*die Wahlleiter*in liest die Zettel vor und bittet jeweils um Begründung für die Wahl.

- Der*die Wahlleiter*in fragt, ob jemand seine Meinung geändert hat.

- Der*die Wahlleiter*in macht aufgrund der Rückmeldungen einen Wahlvorschlag.

- Die TN geben ihre Zustimmung oder ihre Bedenken und begründen sie nachher.

- Der*die Wahlleiter*in integriert die Bedenken in einen neuen Vorschlag.

Prinzipien für die Soziokratische Organisation

- Meinungen können jederzeit geändert werden, auch Beschlüsse können bei einer späteren Versammlung wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn es neue wesentliche Informationen gibt = dynamische Steuerung. Die Steuerung ist flexibel, pragmatisch. Wenn sich etwas an den Bedingungen/Ergebnissen ändert, kann sofort darauf reagiert werden.

- Es geht nicht um perfekte, sondern optimal machbare Lösungen auf der Basis der derzeitigen Kenntnisse und Ressourcen.

- Es gibt eine konstruktive Fehlerkultur. Fehler sind einfach Messungen, die ein Verlassen des Zielkorridors anzeigen. Sie dienen als Rückmeldung, um wieder auf die Spur zu kommen.

- Es gibt ein hohes Maß an Transparenz = alle für eine Entscheidung notwendigen Informationen müssen vorliegen, d.h. dass alle Beteiligten ein Recht auf den Zugang zu den für die Entscheidung notwendigen Informationen haben.

- Es gibt eine politische Ebene der Kreisversammlungen, in der die wesentlichen Rahmenbedingungen beschlossen werden, und eine ausführende Ebene, meistens in Linienform mit klassischer Aufteilung Chef*in und Teammitglieder, die das Tagesgeschäft erledigen und ausführen.

- Die Soziokratie als Organisationsform ist leer, d.h. sie kann für jede Organisation angewendet bzw. übernommen werden. Sie fördert Gleichberechtigung, ein kooperatives Miteinander, Eigenmotivation, Selbstverantwortung, Zusammenhalt und Ehrlichkeit. Insofern passt sie oder fördert sie ein kooperatives Miteinander. Herrschaftshierarchien werden verändert zu funktionalen Hierarchien.

- Es gibt eine Kultur des Sowohl-als-auch statt des Entweder-oder. Es geht sowohl um wirtschaftlichen Erfolg als auch Menschlichkeit, es geht um Konsententscheidungen im Kreis und Ausführung in funktionalen Hierarchien. (Scheinbare) Widersprüche werden aufgelöst.

Die soziokratische Moderation der Kreisversammlung

Die soziokratische Methode gibt eine klare Struktur und konkrete Hilfen, wie in Kreissitzungen Konsent-Entscheidungen herbeigeführt werden können.

Dabei fallen besonders folgende Elemente auf:

1) Die Unterteilung in verschiedene Runden: Bildformende Runden (Sammlung aller relevanten Informationen zu einem Thema), Meinungsbildende Runden (jede*r sagt seine*ihre Meinung zu dem Thema) und Konsentrunden (Beschlussfassung und Suche nach einem Beschluss ohne schwerwiegenden Einwand)

2) Das klare Ablaufschema für eine Kreissitzung: Einstiegsrunde

- Moderator*in erinnert an das gemeinsame Ziel der Organisation/Versammlung

- Befindlichkeitsrunde: Wie geht’s mir jetzt? Was brauche ich, um präsent zu sein?

- Bitten/Änderungswünsche zur jetzigen Tagesordnung

Administrativer Teil (was wird gebraucht, damit das Treffen effektiv ablaufen kann):

- Ankündigungen, die das Treffen beeinflussen könnten

- Länge des Meetings

- Bestätigung des Protokolls des letzten Meetings

- Datum, Ort des nächsten Meetings

- Beschluss der gemeinsamen Tagesordnung für dieses Meeting

inhaltlicher Teil mit den einzelnen Themen

Thema 1 (nach folgendem Ablaufschema)

Bildformende Phase: Präsentation des Themas/des Vorschlages und Sammeln aller Informationen, die für die Meinungsformung notwendig sind. Meinungsformende Phase: Alle Teilnehmer*innen haben die Gelegenheit, ihre Meinung zu dem Thema zu äußern (hintereinander). Danach wird es meistens noch eine zweite Meinungsrunde geben. Dabei werden mögliche Lösungsvorschläge oder Kriterien für eine Lösung gesammelt. Entscheidungsfindende Phase: Der*die Moderator*in formuliert einen Vorschlag auf Basis der Kriterien aus der Meinungsformenden Runde, liest ihn vor und stellt ihn zur Abstimmung. Jede*r Teilnehmer*in gibt seinen Konsent oder nennt einen schwerwiegenden Einwand. Gemeinsam wird das Argument hinter dem Einwand in einen neuen Vorschlag eingearbeitet und wieder zur Abstimmung gegeben, bis alle einverstanden sind.

Thema 2

Abschlussrunde

- Befindlichkeitsrunde: Wie geht’s mir jetzt?

- Rückmeldung zur Effektivität des Meetings – Messen, inwieweit Bedürfnisse erfüllt wurden

- Themen/TOP für das nächste Meeting

3) Das Reden nacheinander im Kreis, Blitzlichtrunden statt offene Diskussion. In der Regel geht es z.B. bei der Meinungsformenden Phase ein- oder zweimal im Kreis und jede*r Teilnehmer*in kann sagen, was zu dem Thema auf dem Herzen liegt. So wird jede*r gehört und jeder kann auch die dazukommenden Gedanken äußern und weitere Kriterien ergänzen. Diese Form der Erhebung verhindert unfruchtbare Diskussionen, die sich im Kreis drehen, sowie Polarisierungen zwischen einzelnen Vielrednern.

4) Die besondere Verantwortung des*der Moderator*in: Er*sie ist als Mitglied der Gruppe in einer Doppelrolle – einerseits Moderator*die, andererseits „normales“ Gruppenmitglied. Als Moderator*in hat er*sie die Aufgabe aus der Vielzahl der Rückmeldungen einen Vorschlag zu finden, der möglichst von allen Beteiligten getragen werden kann. Als Gruppenmitglied kann er*sie versucht sein, seine*ihre eigenen Argumente oder Vorschläge besonders zu gewichten. Der*die Moderator*in braucht eine besondere Präsenz und Lösungsorientierung. Zur Präsenz gehören unbedingte Akzeptanz der Teilnehmer*innen, die innere Klarheit, an welchem Punkt der Versammlung sich die Gruppe befindet, sowie eine Balance zwischen Führen und Laufenlassen. Zur Lösungsorientierung gehört die Geduld und Ruhe, wenn der Entscheidungsprozess etwas dauert, sowie die Fähigkeit, jeden Einwand als hilfreich zu begrüßen und die Argumente dahinter zu hören und einen konstruktiven Vorschlag für den Kreis zu finden.

Prinzipien der Soziokratischen Moderation

- Das Argument zählt – rationeller Zugang und Fokus auf „gute“ Absichten. Emotionen haben auch ihren Platz. Sie werden als Anzeiger für bestimmte Argumente gesehen, die noch nicht genug gewürdigt sind. Allerdings zählen diese Emotionen nur, wenn die Verbindung zu den Argumenten gefunden werden kann.

- Es wird eine Form von „Macht mit“ statt „Macht über“ gefördert: Alle Beteiligten haben die gleichen Möglichkeiten der Mitsprache und jedes Argument zählt. Dabei gibt es keine Abstufung nach Position oder Dauer der Betriebszugehörigkeit o.Ä. (Gleichwertigkeit – Gleichberechtigung der Mitarbeiter*innen – Primat des Arguments).

- Einwände werden als noch nicht gehörte Argumente gesehen und begrüßt. Die Kunst des*der Moderator*in besteht darin, die Einwände so umzuwandeln, dass sie konstruktiv genutzt werden können.

- Der*die Moderator*in ist nicht allein verantwortlich für das Gelingen der Kreisversammlung. Sie gehört allen Kreismitgliedern und der*die Moderator*in kann jederzeit die TN fragen, wie es weitergehen soll bzw. welche Ideen zum Prozess im Raum sind.

Grenzen und Herausforderungen

- Funktioniert nur, wenn das Top-Management sich für die Einführung einsetzt.

- Ist ein Lernweg, dauert und braucht Zeit, einerseits für das Unternehmen als Gesamtorganismus, andererseits für die beteiligten Personen.

- Die Unternehmenskultur und die Soziokratie müssen zusammenpassen bzw. eine Bereitschaft zum Wandel da sein.

- Ist Pionierarbeit, weil der Ansatz im deutschsprachigen Raum kaum bekannt ist und international erst in wenigen Unternehmen ganz implementiert wurde.

Ablauf für die Implementierung der Soziokratie in einer Organisation

- Information über Soziokratie: Schnupperworkshop, -seminar, externe*r Expert*in moderiert eine Teamsitzung mit der Soziokratischen Methode

- Top-Management möchte die Soziokratie einführen, Entscheidung für die Soziokratie

- Projektgruppe organisiert die Einführung, ggf. erst in einer bestimmten Abteilung

- Schulung der Mitarbeiter*innen in Soziokratie

- Während der Lernphase moderiert ein*e soziokratische*r Expert*in die ersten sechs Kreissitzungen. Danach moderiert ein*e aus der Gruppe gewählte*r Moderator*in. Der*die externe Expert*in unterstützt.

- Messen der Ergebnisse und Abstimmen des weiteren Vorgehens mit der Projektgruppe/ dem Management.

Literaturtipps

- Buck, John/ Villines, Sharon: We the people. A guide to sociocratic principles, 2007

- Endenburg/ Buck: Die kreativen Kräfte der Selbstorganisation, 2005

- Endenburg, Gerard: Sociocracy. As social design, 1998

- Endenburg, Gerard: Sociocracy. The organisation of decision-making “no Objection” as the principle of sociocracy, 1998

Aufgabe 3

1.) Eine schnelle Reflexion: Wie geht es Ihnen mit diesem Modell? Spinnerei oder DAS Konzept der Zukunft? Möglichst spontan antworten, in ein paar Worten!

2.) Denken Sie an die Organisation, in der Sie gerade arbeiten oder die letzte, in der Sie gearbeitet haben. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

• Hätte das Konzept der Soziokratie dort eine Chance? Warum bzw. wie?

• Welche Hindernisse würden auftauchen?

Management-Strategien