Rechtsfragen und Rechtsprobleme in der Wirtschaftsinformatik - IT-Verträge

IT-Verträge

Aus rechtlicher Sicht bildet das Vertragsrecht einen der zentralen Punkte der Beschaffung, der Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen. Dabei sind neben klassischen Kauf-, Miet- und Leasingverträgen besondere Vertragsformen wie Dienstleistungsverträge und Werkverträge interessant. Dienstleistungsverträge sind eine wesentliche Grundlage für das Outsourcing, Werkverträge und Dienstnehmerverträge bestimmen die Entwicklung und teilweise den Betrieb von IT-Systemen. Unter der Bezeichnung Service Level Agreement (SLA) haben Dienstleistungsverträge insb. im Kontext des Outsourcing eine hohen Stellenwert erlangt.

Da Hardware-Verträge meist klassische Kauf-, Miet- oder Leasingverträge sind, die in anderen Grundlagenlehrveranstaltungen ausführlich behandelt werden, konzentriert sich diese Lektion auf die in der Softwareentwicklung wichtigen Vertragstypen und auf jene Verträge, die das Outsourcing dominieren.

Softwareverträge

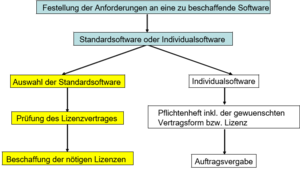

Softwareverträge werden in klassische Lizenzverträge für Standardsoftware (Common off the shelf – COTS) und in Verträge zur Entwicklung (Development) und Anpassung (Customizing) unterteilt.

Lizenzverträge

Da weder traditioneller Kauf (uneingeschränkter Eigentumserwerb) noch klassische Miete (entgeltlicher Gebrauch auf Zeit) den Bereich von Standardsoftware völlig abdecken können, wird auf das Konstrukt der Lizenzverträge zurückgegriffen, die es dem*der Erwerber*in einer Lizenz erlauben, die Software in bestimmter Form zu nutzen. Aus rechtlicher Sicht wird dies als Kauf einer körperlichen Sache mit eingeschränkten Nutzungsrechten (wie eben im Lizenzvertrag festgehalten) betrachtet. Problematisch dabei ist, dass der Eigentumserwerb in den meisten Fällen explizit ausgeschlossen wird, und somit ein sehr wesentliches Merkmal des Kaufes wegfällt.

Lizenzbedingungen umfassen die normale Verwendung, die Haftung für eventuelle Softwarefehler, bzw. deren Ausschluss, sowie Fragen des Anfertigens von Kopien und der Weitergabe von Software oder von Teilen. Einen besonderen Stellenwert haben dabei Verträge mit ASP’s (Application Service Provider). In diesen geht es um die Bereitstellung der Software zur Nutzung durch Dritte. Bekannte Beispiele dafür sind das Anbieten von SAP- oder Oracle-Lösungen durch einen ASP oder der Zugriff auf Office- Anwendungen über eine Terminal-Server, der von einem ASP betrieben wird.

Eine sehr beliebte Variante von Lizenzvereinbarungen, die bei einer größeren Anzahl von auszustattenden Arbeitsplätzen sowohl für den*die Softwarehersteller*in, als auch für seine Kund*innen eine sehr effiziente Vorgangsweise darstellen, sind unternehmensweite Lizenzen, bzw. im Bildungsbereich sog. Campuslizenzen.

Äußerst problematisch sind die sog. „Shrink Wrap – Verträge“, die sofort bei Erwerb der Software oder beim Öffnen der Verpackung gültig werden, es dem*der Käufer*in aber erst nach dem Öffnen der Packung oder nach der Installation der Software möglich ist, die Lizenzbedingungen zu lesen. Zumindest aus Sicht des österreichischen Rechts sind solche Verträge ungültig.

Typische Fragen beim Erwerb einer Softwarelizenz:

- Wofür soll die Software eingesetzt werden?

- Wer wird die Software benutzen?

- Wo soll die Software eingesetzt werden?

- Wie sieht die Systemarchitektur aus, auf der die Software installiert werden soll (z.B. Server mit Terminalzugriff, direkte Installation auf Arbeitsplatzrechnern oder auf mobil eingesetzten Laptops)?

- Welche Installations- und Wartungsunterstützung stehen zur Verfügung (beiliegende Anleitungen, vor Ort, Hotline, ...)?

- Welche Dokumentation und welche Schulungsmaßnahmen sind inkludiert (Handbücher auf CD, Kursmaterial, etc.)?

- In welchem Umfang ist Customizing inkludiert?

Softwareentwicklungsverträge

Individualsoftware wird im Rahmen von eigens dafür eingerichteten Projekten abgewickelt, deren Rahmenbedingungen durch speziell dafür abgeschlossene Softwareentwicklungsverträge definiert werden. Die wichtigste rechtliche Entscheidung ist, ob Softwareentwicklung als Dienstnehmervertrag oder als Werkvertrag eingestuft wird, denn davon hängt die Haftung des*der Softwareentwickler*in ab. Wird ein Werkstück (i.e. ein Softwareprodukt) geschuldet, so richten sich die Haftungsbestimmungen nach jenen des Werkvertrags, wird eine Arbeitsleistung geschuldet, so hat sich der Entwickler redlich um den Erfolg zu bemühen. Im Gegensatz zum Werkvertrag kann ein Schadenersatz aber nur dann eintraten, wenn dem*der Entwickler*in Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann oder der*die Entwickler*in sich nachweislich nicht redlich um den Erfolg bemüht hat, z.B. seine Arbeitszeit für private Tätigkeiten genutzt hat, oder Computerspiele gespielt hat, anstatt an der Entwicklung der Software zu arbeiten. Wenn ein Werkvertrag vorliegt, gelten die üblichen Gewährleistungsregeln, die auch bei einem Kauf gelten würden, solange im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde. Während bei einem Dienstnehmervertrag alle Rechte an der entwickelten Software automatisch an den*die Arbeitgeber*in übergehen und mit der Bezahlung des Dienstnehmerentgelts als abgegolten gelten, ist der Übergang der Rechte im Werkvertrag explizit zu regeln. Dies betrifft z.B. die Übergabe des Source Codes, Weiterentwicklungsrechte, Kopierrechte, sowie den Verwendungszweck der Software.

Customizing

Customizing, eine Anpassung von Standardsoftware kann, je nach Umfang der Tätigkeit, als Teil der Installation der Standardsoftware gesehen werden oder sogar ein eigenes Entwicklungsprojekt darstellen. Je nach Art und Umfang Tätigkeit wird sich im Einzelfall ergeben, ob es in Form einer Zusatzleistung zur Installation (z.B. bei einer relativ einfachen Parametrisierung der Software) oder in Form eines eigenständigen Dienst- oder Werkvertrags abzuwickeln ist. Wird im Rahmen von Customizing von einem Consulting-Vertrag gesprochen, muss genau spezifiziert werden, ob eine Beratungsleistung erbracht wird, oder eine Erfolg geschuldet wird (i.e. die Anpassung der Software).

Wartungsverträge und laufende Upgrades

Um Software auf einem aktuellen Stand zu halten und eventuelle Fehler beheben zu lassen, werden üblicherweise Wartungsverträge abgeschlossen, die in vielen Fällen auch Upgrades auf neue Releases umfassen. Ein weiteres Ziel von Wartungsverträgen ist, bei Problemen, die beim Betrieb der Software auftreten können, im Bedarfsfall eine kompetente Beratung zur Verfügung gestellt zu bekommen. Im Standardfall ist dies der Zugang zu einer Hotline.

Unbedingt zu beachten ist beim Systemzugang für Wartungstechniker*innen die Problematik des Schutzes (insb. der Geheimhaltung) personenbezogener Daten.

Outsourcing von operativen IT- Dienstleistungen

Das Outsourcing von operativen IT-Dienstleistungen wird vor allem bei kleineren und mittleren Betrieben immer beliebter. Eine weitere sehr verbreitete Variante, in der Outsourcing verstärkt zum Einsatz kommt, ist die Ausgliederung der IT-Abteilung als selbständiges Tochterunternehmen. Service Level Agreements bilden dabei die zentrale Komponente. Da die Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen sind, hofften viele Unternehmen durch Outsourcing die Kostenprobleme in den Griff zu bekommen. Die Idee war, dass mehrere Unternehmen die Kompetenzen eines*einer Outsourcing-Partner*in nutzen und sich so auch die Kosten der Nutzung der Infrastruktur teilen würden. Um eine entsprechend hochwertige Dienstleistung zu gewährleisten, wurde das Konstrukt der Service Level Agreements eingeführt. Dies bedeutet, dass eine erbrachte Leistung bestimmten Anforderungen genügen muss. So kann z.B. vereinbart werden, dass die Verfügbarkeit einer IT-Infrastruktur bei einem 24x7 Betrieb mindestens 99% sein muss, oder dass im Fall einer outgesourcten Wartung von IT-Systemen innerhalb einer bestimmten Zeit ein*e Techniker*in vor Ort sein muss, oder dass defekte Hardware innerhalb von z.B. 24 Stunden repariert oder ersetzt wird. In Fall von outgesourcter Software-Wartung kann Teil eines Service Level Agreements sein, dass innerhalb einer bestimmten Zeit nach Auftreten eines Problems die Software wieder voll betriebsfähig sein muss.

Outsourcing, Miete, Leasing und Kauf von Hardware

Neben dem Outsourcing von Hardware-Infrastrukturen sind Miete, Kauf und Leasing die beliebtesten Arten der Beschaffung von Hardware, wobei aus rein buchhalterischer und steuerrechtlicher Sicht (OPEX wird als vorteilhafter betrachtet als CAPEX) zumindest in größeren Firmen Miete und Leasing bevorzugt werden. Ein weiteres Argument für Leasing- Varianten sind für technologieorientierte Unternehmen die schnellen Erneuerungszyklen von Hardware, sodass innerhalb relativ kurzer Zeitperioden von ein bis zwei Jahren beschaffte Hardware wieder obsolet sein kann. In diesem Fall ist eine Outsourcing-, Miet- oder Leasingvariante meist die günstigste Finanzierungsform, da die Hardware entweder nur reine (dann allerdings höhere) Betriebskosten verursacht oder im Fall des Leasings nach Ablauf der vereinbarten Leasing-Periode von dem*der Leasing- Geber*in wieder zurückgenommen wird. Diese*r kann die Geräte dann an Unternehmen weitervermieten, das nicht unbedingt auf dem letzten Stand der Technik sein muss, oder sie zu einem im Vergleich zum Neupreis günstigen Preis verkaufen. Zwischen Leasing und Outsourcing besteht der wesentliche Unterschied, dass im Fall des Outsourcings auch der Betrieb der Hardware an eine*n Vertragspartner*in übergeben wird. Wie im Fall des Outsourcings von Software wird dann nur mehr eine Dienstleistung (Betrieb der Hardware vor Ort oder sogar bei dem*der Anbieter*in) auf Basis von Service Level Agreements vereinbart (z.B. eine Verfügbarkeit von 99% bei 24x7- Betrieb von x TB Speicherplatz und einer Antwortzeit von y ms bei einem vorgegebenen Anwendungsportfolio, das auf der vereinbarten Hardware- Infrastruktur läuft.).

Leistungspflichten, Gewährleistung und Schadenersatzansprüche in IT-Verträgen

Zentraler Bestandteil eines IT-Vertrages sind die darin festgehaltenen Leistungspflichten. In der eigentlichen Leistungsbeschreibung ist zu unterscheiden zwischen Haupt- und Nebenleistungspflichten. Als Hauptleistungspflichten gelten bei Softwareverträgen die Funktionalität der Software, sowie ihre allgemeinen Eigenschaften (z.B. Stabilität, Sicherheit). Zu den meist als Nebenleistungspflichten zu betrachtenden Leistungen gehören Beratung, Installation, Einschulung, Dokumentation und Source Code. Da jedoch in vielen Fällen die Verwendbarkeit der Software von diesen Nebenleistungspflichten abhängt, sollten diese im Softwarevertrag ebenfalls genau spezifiziert werden. Sollte es bei der Abwicklung eines Projekts zu Problemen kommen, tritt aus rechtlicher Sicht die Frage der Gewährleistung auf. Um möglichen Problemen vorzubeugen ist es daher sowohl aus Sicht des*der Lieferant*in, als auch aus Sicht des*der Erwerber*in wünschenswert, einige Bereiche im Vertrag zu regeln. Dies betrifft unter anderem die Annahme von IT-Systemen. Üblich sind in der Praxis ein Abnahmetest und eine anschließende Testperiode von meist 6 Monaten.

Was ein Mangel ist und welche Gewährleistungspflichten sich aus einem Mangel ergeben können, bestimmt das ABGB in §§ 922 ff. In Abhängigkeit von der Wesentlichkeit und Behebbarkeit von Mängeln ergibt sich die Verpflichtung der Nachbesserung, der Preisminderung oder der Wandlung (Vertrag wird rückgängig gemacht). Gewährleistungseinschränkung und – verzicht sind bei Geschäften unter Kaufleuten verbreitet, bei Geschäften, die in den Anwendungsbereich des Konsumentenschutzgesetzes fallen, können solche Vertragsklauseln in vielen Fällen als ungültig betrachtet werden. Darüber hinaus gilt eine sog. Freizeichnung (völliger Haftungsausschluss) als sittenwidrig. Typische Mängel einer Software, die in der Praxis immer wieder auftreten, sind Codierungsfehler, logische Fehler und das Abweichen von der im Softwarevertrag definierten Leistungsspezifikation. Entscheidend dabei ist, ob der Mangel behebbar ist. Wenn ja, hat die Behebung innerhalb einer angemessenen Nachfrist zu erfolgen.

Die Frage des Schadenersatzes richtet sich grundsätzlich nach dem Gewährleistungsrecht und nach der Frage eines eventuellen Verschuldens. Die entsprechenden Regeln sind im ABGB in §§1298 und 1299 zu finden. In § 1313a ABGB finden sich Regeln zur Gehilfenhaftung, in § 1489 ABGB ist die Verjährung nach 3 Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger*in festgehalten.

Übungsbeispiele

Übungsbeispiel 2.1:

Ein Unternehmen im Bildungsbereich erwirbt Standardsoftware

Ein Unternehmen im Bildungsbereich erwirbt eine Lizenz für ein Standardpaket für Office Software. Die Software soll sowohl in der Administration als auch im Unterricht eingesetzt werden. Welche Fragen ergeben sich in Bezug auf den Typ und auf die nötige Anzahl der zu erwerbenden Lizenzen? Welche Art des Einsatzes der Software in Administration und Unterricht sollt von der erworbenen Lizenz abgedeckt werden? Was ist hinsichtlich des Anlegens von Sicherungskopien zu beachten?

Übungsbeispiel 2.2:

Es ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen einem CAD-System und einem Auftragsverwaltungssystem zu entwickeln.

Was sind die wesentlichen Vorteile eines Werkvertrags aus Sicht des*der Auftraggeber*in, was sind die möglichen Nachteile für den*die Auftraggeber*in?

Übungsbeispiel 2.3:

Welche Leistungen sollte ein Wartungsvertrag umfassen, um den möglichst reibungslosen Einsatz einer neu beschafften Software für die kommenden 5 Jahre zu gewährleisten?

Auszugehen ist dabei von folgender Situation: Ein*e Softwareberater*in hat ein Standardpaket für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung an die Bedürfnisse eines Unternehmens mit 1.500 Mitarbeiter*innen angepasst. Der Einsatz der Software ist für die nächsten 5 Jahre geplant. Welche Leistungen müssen in einem mit dem*der Berater*in abgeschlossenen Wartungsvertrag vereinbart werden, um für den Fall von Problemen mit dieser angepassten (customized) Software vorbereitet zu sein?

Übungsbeispiel 2.4:

Hardware-Outsourcing, Leasing, Miete oder Kauf

Ein Unternehmen benötigt eine neue Hardware-Infrastruktur und muss sich zwischen Kauf, Leasing, Miete und Outsourcing entscheiden. Was sind aus rechtlicher Sicht die wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der Haftung für die Betriebsfähigkeit der Hardware?

Zusammenfassung der Inhalte

Lektion 2 gibt einen Überblick über die wesentlichsten im Zusammenhang mit IT-Verträgen auftretenden rechtlichen Probleme. Neben klassischen Fragen der Vertragsgestaltung werden auch aktuelle Fragestellungen wie Outsourcing, Service Level Agreements und die Rolle von Application Service Providern diskutiert.

Je größer der Pool an Arbeitskräften, (i) umso einfacher können von Arbeitgeber*innen Engpässe an Arbeitskräften überwunden werden, und (ii) umso passgenauer können von Arbeitgeber*innen insbesondere hochqualifizierte Arbeitsplätze besetzt werden. Aus Sicht der Arbeitnehmer*innen gilt im Prinzip das Gleiche: Je größer der Arbeitsmarkt, (i) umso eher können Arbeitsuchende eine*e Arbeitgeber*in finden, und (ii) insbesondere Hochqualifizierten steht ein größerer Pool an Arbeitgeber*innen gegenüber, die ihr spezifisches Humankapital benötigen und entsprechend entlohnen. Die dadurch verbesserte Allokation des Faktors Arbeit sollte daher die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, auch wenn es für einzelne Ökonomien zu Nachteilen kommen kann.