Unternehmensplanung und -analyse - Jahresabschluss

Der Jahresabschluss

Die bisher im Rahmen dieses Skriptums behandelten Aspekte des Rechnungswesens betrafen durchwegs die so genannte interne Unternehmensrechnung oder auch Management Accounting. Sie dient hauptsächlich der Information interner Stakeholder, insbesondere dem Management. Als wesentliche Informationsressource der externen Stakeholder (Banken, Eigentümer, Kunden, Lieferanten, Staat…) dient das externe Rechnungswesen oder auch Financial Accounting. Im Rahmen dieses Skriptums soll der Darstellung nach UGB gefolgt werden.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften

Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften umfasst vier wesentliche Elemente:

Die Bilanz

Die Gewinn- und Verlustrechnung

Der Anhang

Der Lagebericht

International werden diese Elemente meist noch zwingend um ein Cashflow-Statement (Geldflussrechnung) ergänzt. Das Cashflow-Statement wird jedoch im Rahmen dieser Lektion nicht detailliert dargestellt, da es sich grundsätzlich nicht vom Finanzplan unterscheidet [1] und daher bereits unter 0

Finanzplan, S. 58 behandelt wurde.

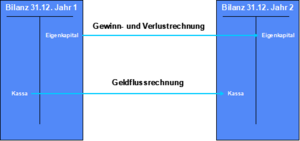

Der Zusammenhang zwischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow-Statement kann wie folgt dargestellt werden:

Abb. 15: Bestandteile des Jahresabschlusses [2]

Die Bilanz

Der Zweck einer Bilanz ist es die finanzielle Position eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt darzustellen. Also der Frage nachzugehen, wie arm oder reich dieses Unternehmen ist.

Dazu ist es erforderlich, das entsprechende Reinvermögen durch eine Gegenüberstellung der Vermögensgegenstände (Aktiva) und der Schulden (Teile der Passiva) zu ermitteln.

Die Bilanz zeigt also, welches Vermögen (Aktiva) in einem Unternehmen existiert (und welchen Wert diese Vermögensgegenstände darstellen) und wie dieses Vermögen finanziert wurde (Passiva). Die Finanzierung kann dabei durch Eigen- und Fremdkapital erfolgen. Also wie wurde das Vermögen finanziert oder was wurde aus den zur Verfügung gestellten Geldmitteln gemacht?

Die Darstellung der Bilanz ist nach § 224 Abs. 1-3 UGB normiert:

§ 224. (1) In der Bilanz sind, unbeschadet einer weiteren Gliederung, die in den Abs. 2 und 3 angeführten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen.

(2) Aktivseite:

A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen;

2. Geschäfts(Firmen)wert;

3. geleistete Anzahlungen;

II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund;

2. technische Anlagen und Maschinen;

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau;

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen;

3. Beteiligungen;

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;

5. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens;

6. sonstige Ausleihungen.

B. Umlaufvermögen:

I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;

2. unfertige Erzeugnisse;

3. fertige Erzeugnisse und Waren;

4. noch nicht abrechenbare Leistungen;

5. geleistete Anzahlungen;

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen;

3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;

4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände;

III. Wertpapiere und Anteile:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen;

2. sonstige Wertpapiere und Anteile;

IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten.

C. Rechnungsabgrenzungsposten.

(3) Passivseite:

A. Eigenkapital:

I. Nennkapital (Grund-, Stammkapital);

II. Kapitalrücklagen:

1. gebundene;

2. nicht gebundene;

III. Gewinnrücklagen:

1. gesetzliche Rücklage;

2. satzungsmäßige Rücklagen;

3. andere Rücklagen (freie Rücklagen);

IV. Bilanzgewinn (Bilanzverlust),

davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag.

B. Unversteuerte Rücklagen:

1. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen;

2. sonstige unversteuerte Rücklagen.

C. Rückstellungen:

1. Rückstellungen für Abfertigungen;

2. Rückstellungen für Pensionen;

3. Steuerrückstellungen;

4. sonstige Rückstellungen.

D. Verbindlichkeiten:

1. Anleihen, davon konvertibel;

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;

3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;

5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel;

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;

8. sonstige Verbindlichkeiten,

davon aus Steuern,

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit.

E. Rechnungsabgrenzungsposten.

Als Real-Life-Beispiel soll hier die Bilanz der Semperit AG dienen:

Abb. 16: Aktivseite der Bilanz der Semperit AG [3]

Abb. 17: Passivseite der Bilanz der Semperit AG [4]

Die Gewinn- und Verlustrechnung

Im Gegensatz zur Bilanz zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg einer Periode dar, also die Veränderung des Eigenkapitals in einem Zeitraum.

Aufgrund der Bilanzgleichung muss grundsätzlich gelten:

Vermögen = Eigenkapital + Fremdkapital

Vermögen = Eigenkapital + Gewinn/Verlust einer Periode + Fremdkapital

Vermögen = Eigenkapital + (Erträge – Aufwand einer Periode) + Fremdkapital

Beide Elemente des Jahresabschlusses (Bilanz, sowie Gewinn- und Verlustrechnung) sollten nicht als Substitute betrachtet werden, sondern als gegenseitige Ergänzung.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 231 UGB normiert und kann sowohl als Gesamtkostenverfahren wie auch als Umsatzkostenverfahren dargestellt werden (die Darstellung entspricht der ab 01.01.2016 gültigen).

Gemäß Absatz 2 sind bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens auszuweisen:

| 1. | Umsatzerlöse; | ||

|---|---|---|---|

| 2. | Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen; |

|

|

| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen; |

|

|

| 4. | sonstige betriebliche Erträge, wobei Gesellschaften, die nicht klein sind, folgende Beträge aufgliedern müssen:: |

|

|

| a) |

|

Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen; |

|

| b) |

|

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, |

|

| c) |

|

übrige; |

|

| 5. | Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen: |

|

|

| a) |

|

Materialaufwand, |

|

| b) |

|

Aufwendungen für bezogene Leistungen; |

|

| 6. | Personalaufwand: |

|

|

| a) |

|

Löhne und Gehälter, wobei Gesellschaften, die nicht klein sind, Löhne und Gehälter getrennt voneinander ausweisen müssen; |

|

| b) |

|

soziale Aufwendungen, davon Aufwendungen für Altersversorgung, wobei Gesellschaften, die nicht klein sind, folgende Beträge zusätzlich gesondert ausweisen müssen: |

|

| aa) |

|

|

Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen; |

| bb) |

|

|

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge; |

| 7. | Abschreibungen: |

|

|

| a) |

|

auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, |

|

| b) |

|

auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten; |

|

| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen, wobei Gesellschaften, die nicht klein sind, Steuern, soweit sie nicht unter Z 18 fallen, gesondert ausweisen müssen; |

|

|

| 9. | Zwischensumme aus Z 1 bis 8; |

|

|

| 10. | Erträge aus Beteiligungen, |

|

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

|

| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, |

|

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

|

| 12. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, |

|

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

|

| 13. | Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens; |

|

|

| 14. | Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, davon haben Gesellschaften, die nicht klein sind, gesondert auszuweisen: |

|

|

| a) |

|

Abschreibungen |

|

| b) |

|

Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen; |

|

| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon betreffend verbundene Unternehmen; |

|

|

| 16. | Zwischensumme aus Z 10 bis 15; |

|

|

| 17. | Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 9 und Z 16); |

|

|

| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag; |

|

|

| 19. | Ergebnis nach Steuern; |

|

|

| 20. | sonstige Steuern, soweit nicht unter den Posten 1 bis 19 enthalten; |

|

|

| 21. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag; |

|

|

| 22. | Auflösung von Kapitalrücklagen; |

|

|

| 23. | Auflösung von Gewinnrücklagen; |

|

|

| 24. | Zuweisung zu Gewinnrücklagen; |

|

|

| 25. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr; |

|

|

| 26. | Bilanzgewinn (Bilanzverlust). |

|

|

Gemäß Absatz 3 sind bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens auszuweisen:

| 1. | Umsatzerlöse; | |

|---|---|---|

| 2. | Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen; |

|

| 3. | Bruttoergebnis vom Umsatz; |

|

| 4. | Vertriebskosten; |

|

| 5. | allgemeine Verwaltungskosten; |

|

| 6. | sonstige betriebliche Erträge, wobei Gesellschaften, die nicht klein sind, folgende Beträge aufgliedern müssen: |

|

| a) |

|

Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen, |

| b) |

|

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, |

| c) |

|

übrige; |

| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen; |

|

| 8. | Zwischensumme aus Z 1 bis 7; |

|

| 9. | Erträge aus Beteiligungen, |

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, |

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, |

|

|

|

davon aus verbundenen Unternehmen; |

|

| 12. | Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens; |

|

| 13. | Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, davon haben Gesellschaften, die nicht klein sind, gesondert auszuweisen: |

|

| a) |

|

Abschreibungen |

| b) |

|

Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen; |

| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon betreffend verbundene Unternehmen; |

|

| 15. | Zwischensumme aus Z 9 bis 14; |

|

| 16. | Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 8 und Z 15); |

|

| 17. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag; |

|

| 18. | Ergebnis nach Steuern; |

|

| 19. | sonstige Steuern, soweit nicht unter den Posten 1 bis 18 enthalten; |

|

| 20. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag; |

|

| 21. | Auflösung von Kapitalrücklagen; |

|

| 22. | Auflösung von Gewinnrücklagen; |

|

| 23. | Zuweisung zu Gewinnrücklagen; |

|

| 24. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr; |

|

| 25. | Bilanzgewinn (Bilanzverlust). |

|

Die externe Darstellung unterscheidet sich von der internen (vgl. Leistungsbudget, Budgetierung) teilweise erheblich. Unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Daher sind auch die benötigten Informationen inhaltlich oder in ihrer Darstellung unterschiedlich. Eine dynamische Überleitung von interner in externe Sichtweise und umgekehrt ist jedoch für moderne Unternehmen unerlässlich. Auch für Manager ist es wichtig, frühzeitig (Budgetierung) ein externes Bild zu erhalten, um die Reaktionen der externen Stakeholder zu antizipieren.

Als Real-Life-Beispiel soll hier abermals die Gewinn- und Verlustrechnung der Sempterit AG dienen:

Abb. 18: Gewinn- und Verlustrechnung der Semperit AG [5]

Der Anhang

Der Anhang liefert notwendige Ergänzungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Ziel ist dabei ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln. Dabei werden Erläuterungen

zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (z.B. Aktivierung von Firmenwerten oder die Bewertung von Fertigerzeugnissen…)

zur Bilanz (Anlagespiegel, Forderungsspiegel, Grundwerte bei Grundstücken, Verbindlichkeitsspiegel, Darstellung wesentlicher Rückstellungen…)

zur Gewinn- und Verlustrechnung (Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen oder Märkten, Aufwandsposten bei Umsatzkostenverfahren…)

zu sonstigen Themen (Zahl der beschäftigten Mitarbeiter, Abfertigungen an Vorstände…)

gegeben.

Aus Platzgründen soll an dieser Stelle auf das Real-Life-Beispiel der Semperit AG verzichtet werden. Interessierte LeserInnen kann dies unter folgender Internetadresse nachholen:

http://www.semperitgroup.com/ir/berichte-und-praesentationen/geschaeftsberichte/

Der Lagebericht

Der Lagebericht soll den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens auch hinsichtlich zukünftiger Erwartungen darstellen. Er beinhaltet Informationen bezüglich finanzieller und nichtfinanzieller Leistungsindikatoren, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens und der Risikoberichterstattung.

Aus Platzgründen soll an dieser Stelle auf das Real-Life-Beispiel der Semperit AG verzichtet werden. Interessierte LeserInnen kann dies unter obiger Internetadresse nachholen.

Der (vereinfachte) externe Jahresabschluss der PERFECT-SOUND GmbH stellt sich nun wie folgt dar:

Tab. 31: Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der PERFECT-SOUND GmbH

Bilanz:

| Plan 31.12. | Ist 31.12. | Vorjahr | |

|---|---|---|---|

| Grund & Gebäude | 975.000,00 | 975.000,00 | 1.000.000,00 |

| Maschinen | 135.000,00 | 135.000,00 | 130.000,00 |

| AV | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.130.000,00 |

|

|

0,00 |

|

|

| Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| Unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fertigerzeugnisse | 45.600,00 | 12.576,20 | 0,00 |

| Forderungen | 86.250,00 | 95.000,00 | 60.000,00 |

| Kassa | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |

| UV | 141.850,00 | 115.576,20 | 78.000,00 |

| Bilanzsumme | 1.251.850,00 | 1.225.576,20 | 1.208.000,00 |

|

|

0,00 |

|

|

| Grundkapital | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Kapitalrücklage | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Gewinnrücklage | 63.975,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Bilanzgewinn | 20.000,00 | 7.464,15 | 8.000,00 |

|

|

|

|

|

| Rückstellungen | 105.000,00 | 110.000,00 | 90.000,00 |

| Verbindlichkeiten aus L&L | 73.000,00 | 85.000,00 | 60.000,00 |

| Kontokorrent | 109.875,00 | 93.112,05 | 100.000,00 |

| Darlehen | 580.000,00 | 580.000,00 | 600.000,00 |

| Bilanzsumme | 1.251.850,00 | 1.225.576,20 | 1.208.000,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung:

| Plan 31.12. | Ist 31.12. | Vorjahr | |

|---|---|---|---|

| Umsatzerlöse | 690.000,00 | 738.300,00 | 650.000,00 |

| Herstellkosten Absatz | 516.200,00 | 598.897,80 | 498.000,00 |

| Bruttoergebnis | 173.800,00 | 139.402,20 | 152.000,00 |

| Verwaltung/Vertrieb | 88.300,00 | 86.400,00 | 75.000,00 |

| Betriebsergebnis | 85.500,00 | 53.002,20 | 77.000,00 |

| Finanzergebnis | 40.200,00 | 43.050,00 | 38.000,00 |

| Ergebnis vor Steuern | 45.300,00 | 9.952,20 | 39.000,00 |

| Steuern | 11.325,00 | 2.488,05 | 9.750,00 |

| Jahresüberschuss | 33.975,00 | 7.464,15 | 29.250,00 |

| Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dotierung Rücklagen | 13.975,00 | 0,00 | 21.250,00 |

| Gewinn-/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bilanzgewinn | 20.000,00 | 7.464,15 | 8.000,00 |

Auf die Darstellung eines Anhangs und eines Lageberichtes wird verzichtet.

Wiederholungsaufgaben/Übungen

|

Wiederholungsaufgabe 1: Erläutern Sie die Elemente eines externen Jahresabschlusses nach UGB. Wiederholungsaufgabe 2: Erläutern Sie Wesen und Zweck einer Bilanz. Wiederholungsaufgabe 3: Erläutern Sie wesentliche Positionen einer Bilanz. Wiederholungsaufgabe 4: Erläutern Sie Wesen und Zweck eines Anhangs. Wiederholungsaufgabe 5: Erläutern Sie Wesen und Zweck des Lageberichtes. Wiederholungsaufgabe 6: Erläutern Sie Wesen und Zweck einer Gewinn- und Verlustrechnung. Wiederholungsaufgabe 7: Erläutern Sie wesentliche Positionen einer Gewinn- und Verlustrechnung. |

Lösungen: Wiederholungsaufgabe 1:

Der externe Jahresabschluss nach UGB besteht aus den Elementen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht.

Wiederholungsaufgabe 2:

Der Zweck einer Bilanz ist es die finanzielle Position eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt darzustellen. Also der Frage nachzugehen, wie arm oder reich dieses Unternehmen ist.

Dazu ist es erforderlich, das entsprechende Reinvermögen durch eine Gegenüberstellung der Vermögensgegenstände (Aktiva) und der Schulden (Teile der Passiva) zu ermitteln.

Die Bilanz zeigt also, welches Vermögen (Aktiva) in einem Unternehmen existiert (und welchen Wert diese Vermögensgegenstände darstellen) und wie dieses Vermögen finanziert wurde (Passiva). Die Finanzierung kann dabei durch Eigen- und Fremdkapital erfolgen.

Wiederholungsaufgabe 3:

Die wesentlichen Positionen einer Bilanz auf der Aktivseite lauten: Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände; Sachanlagen, Finanzanlagen), Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Kassenbestand), Aktive Rechnungsabgrenzungen.

Die wesentlichen Positionen einer Bilanz auf der Passivseite lauten: Eigenkapital (Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, Bilanzgewinn), Unversteuerte Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungen.

Wiederholungsaufgabe 4:

Der Anhang liefert notwendige Ergänzungen zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Ziel ist dabei ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln. Dabei werden Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zur Bilanz, zur Gewinn- und Verlustrechnung und zu sonstigen Themen gegeben.

Wiederholungsaufgabe 5:

Der Lagebericht soll den Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens auch hinsichtlich zukünftiger Erwartungen darstellen. Er beinhaltet Informationen bezüglich finanzieller und nichtfinanzieller Leistungsindikatoren, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag, der voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens und der Risikoberichterstattung.

Wiederholungsaufgabe 6:

Im Gegensatz zur Bilanz zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg einer Periode, also die Veränderung des Eigenkapitals in einem Zeitraum.

Wiederholungsaufgabe 7:

Die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren lauten: Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Betriebsergebnis, Finanzergebnis, Ergebnis vor Steuern, Jahresüberschuss, Bilanzgewinn.

Die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren lauten: Umsatzerlöse, Herstellkosten der zur Erzielung des Umsatz erbrachten Leistung, Bruttoergebnis vom Umsatz, sonstige betriebliche Erträge, Vertriebskosten, Verwaltungskosten, sonstige betriebliche Aufwendungen, Betriebsergebnis, Finanzergebnis, Ergebnis vor Steuern, Jahresüberschuss, Bilanzgewinn.

- ↑ außer im Hinblick auf den Fokus – Zukunfts- versus Vergangenheitsorientiert

- ↑ in Anlehnung an McLaney/Attril, 2008, S. 41

- ↑ http://www.semperit.at/de/investor_relations/berichte/jahresfinanzberichte.html

- ↑ http://www.semperit.at/de/investor_relations/berichte/jahresfinanzberichte.html

- ↑ http://www.semperit.at/de/investor_relations/berichte/jahresfinanzberichte.html