Unternehmensplanung und -analyse - Preispolitik

Preispolitik: Die Preis-Absatz-Funktion (PAF)

Die Preis-Absatz-Funktion (PAF) gibt die funktionale Beziehung zwischen dem Preis eines Produktes und der Absatzmenge wieder. Generell gilt, dass bei einem erhöhten Preis eine geringere Absatzmenge erzielt wird und umgekehrt.

Die doppelt geknickte PAF geht zurück auf Erich Gutenberg, der mit der Veröffentlichung seiner „Grundlagen der Betriebswirtschaft“ (1951), insbesondere durch den Band II „Der Absatz“ (1954), dieses Thema erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte. Gutenberg wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur der größte Anteil an der Konzipierung einer als modern zu bezeichnenden Betriebswirtschaftslehre nach dem 2. Weltkrieg zugeschrieben. [1]

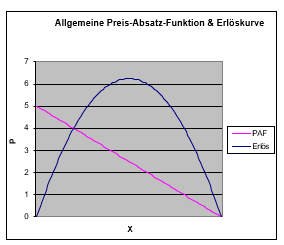

Um die Theorie, die sich hinter der doppelt geknickten PAF verbirgt, leichter zu verstehen, ist es vorteilhaft, zuerst den Verlauf einer linearen (allgemeinen) PAF mit den dazugehörigen Elastizitäten sowie der Erlöskurve zu veranschaulichen. Anhand der Abbildungen 1 und 2 und den dazugehörigen Modellerklärungen dürfte es ohne weiteres möglich sein, die Funktionsweise und die praktische Bedeutung in der Wirtschaftswirklichkeit zu durchblicken.

Lineare Preis-Absatz-Funktion, Erlöskurve und Elastizitäten

Wir betrachten in der Folge eine lineare Funktion und die durch sie dargestellte Veränderung der Menge (abhängige Variable) bei Veränderung des Preises (unabhängige Variable). Lineare Preis-Absatz-Funktionen sind für monopolistisch organisierte Märkte gültig.

Aus nachfolgender Datentabelle lassen sich die Reaktionen der Absatzmenge, die durch eine Preisänderung hervorgerufen werden, ablesen. Diese Zahlenreihen wurden in unten stehende Grafik übertragen und durch die Erlöskurve ergänzt. Die Preise sind pro Einheit und die Mengen in Stück.

| Preis | Menge | Erlös |

| P | X |

|

| 5 | 0 | 0 |

| 4 | 1 | 4 |

| 3 | 2 | 6 |

| 2,5 | 2,5 | 6,25 |

| 2 | 3 | 6 |

| 1 | 4 | 4 |

| 0 | 5 | 0 |

Tab. 2: Datentabelle

Abb. 2: Preis-Absatz-Funktion [2]

Aus obiger Abbildung ist ersichtlich, dass bei einem Preis von 5 GE/Stk. eine Absatzmenge von 0 Stück realisiert wird. Dies geschieht deshalb, weil potentielle Käufer einen Preis von 5 GE als so hoch empfinden, dass sie nicht mehr bereit sind, auch nur ein Stück des Gutes zu kaufen. Diesen Preis, bei dem aufgrund seiner Höhe kein Umsatz (Preis * Menge) mehr realisiert werden kann, nennt man Prohibitivpreis. Andererseits kann selbst bei einem Preis von 0 GE/Stk. die Absatzmenge nicht über 5 Mengeneinheiten ausgeweitet werden. 5 Mengeneinheiten stellen in diesem Zusammenhang die Sättigungsmenge dar.

Es ist also klar ersichtlich, dass Umsätze nur bei einem Preisniveau, welches zwischen 0 und 5 GE liegt, getätigt werden können. Die Aufgabe, vor der das Management eines Unternehmens jetzt steht, ist es, einen für das Unternehmen und seine Ziele optimalen Preis festzulegen. Um das tun zu können, ist es natürlich notwendig zu wissen, wie genau die Abnehmer auf Preisänderungen reagieren werden und bei welchem Preis der größte Umsatz erzielt werden kann.

Umsatzmaximierung als Unternehmensziel

Während die traditionelle Theorie der Unternehmung stets von der Zielsetzung der Gewinnmaximierung ausgeht, werden in den neueren Ansätzen alternative Zielsetzungen wie die Umsatzmaximierung untersucht.

Von William Baumol wird die Zielsetzung der Umsatzmaximierung besonders für die von Managern kontrollierten Großunternehmungen mit der Begründung unterstellt, dass Entlohnung, Macht und Ansehen von Managern innerhalb und außerhalb der Unternehmung eher vom Umsatz als vom Gewinn abhängen. Als Nebenbedingung wird allerdings die Erreichung eines Mindestgewinns angenommen, der die Eigentümer zufriedenstellt und die Möglichkeit der Kapitalaufnahme gewährleistet. [3]

Der maximale Umsatz wird bei linearen PAF immer beim halben Prohibitivpreis (oder der halben Sättigungsmenge) erzielt. Nach der Berechnung des halben Prohibitivpreises braucht man dann nur noch die korrespondierende Absatzmenge aus der Grafik abzulesen und das Umsatzmaximum berechnen.

Für obiges Beispiel bedeutet das:

Pohibitivpreis / 2 = umsatzmaximierender Preis 5 / 2 = 2,5 GE

Bei einem Preis von 2,5 GE wird ein Stückabsatz von 2,5 Mengeneinheiten realisiert, was einen Maximalumsatz von

2,5 * 2,5 = 6,25 GE ergibt.

Bei 6,25 GE liegt auch das Maximum der Erlöskurve in der Abbildung, d.h. in diesem Punkt ist der Grenzerlös gleich Null. Für kleinere Absatzmengen ist der Grenzerlös positiv, für größere negativ.

In unserem Beispiel müsste das Management den Preis auf 2,5 GE/Stk. festlegen, um der Zielsetzung „Umsatzmaximierung“ gerecht zu werden.

Wenn das Unternehmen jedoch andere Ziele als Umsatzmaximierung verfolgt, ist es für das Management bei der Preisfestsetzung unbedingt notwendig zu wissen, in welche Richtung und wie stark sich die Absatzzahlen bei Preisänderungen bewegen. Ein geeignetes Instrumentarium zur Messung dieser Bewegungen stellt die Elastizitätenlehre zur Verfügung.

Elastizitäten

Der Elastizitätsbegriff geht zurück auf Alfred Marshall, der ihn Ende des vorigen Jahrhunderts (1898) in die Wirtschaftswissenschaft einführte. [4]

Elastizität bedeutet allgemein die prozentuelle Veränderung einer abhängigen Variable bei prozentueller Veränderung einer unabhängigen Variable.

Die gesuchte Elastizität ist die Preiselastizität der Nachfrage nach Marschall, die die prozentuelle Veränderung der nachgefragten Menge bei 1%iger Veränderung des direkten Preises ausdrückt. Sie misst sozusagen die Sensibilität der nachgefragten Menge auf Preisänderungen. Die Preiselastizität drückt meistens einen inversen/ negativen Zusammenhang zwischen der abhängigen bzw. unabhängigen Variable aus. Dies bedeutet, dass sich die Variablen in entgegengesetzte Richtungen bewegen (Preiserhöhung ⇒ Mengensenkung und vice versa). Dieser Zusammenhang ist deshalb nicht immer invers, weil er vom Gut, das betrachtet wird, abhängt. Handelt es sich nämlich um ein Luxusgut, welches erst durch einen hohen Preis zum Luxusgut wird, ist es ohne weiteres denkbar, dass durch eine Preiserhöhung die abgesetzte Menge steigt.

Prinzipiell sind drei verschiedene Reaktionen der Nachfrage auf Preis Änderungen möglich: [5]

Nachfrage ist preiselastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge um mehr als ein Prozent.

Nachfrage ist einselastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge auch um ein Prozent.

Nachfrage ist preisunelastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge um weniger als ein Prozent.

Einselastisch ist die Nachfrage immer nur in einem Punkt der Nachfragekurve, welcher deshalb auch als einselastischer Punkt [6] bezeichnet wird. Dieser Punkt liegt immer beim umsatzmaximierenden Preis, also in obigem Beispiel bei 2,5 GE. Bei jeder Preisveränderung über diesen Punkt hinaus verhält sich die Nachfrage elastisch und folglich bei Preisveränderungen unter dem einselastischen Punkt unelastisch. Wenn dem nicht so wäre, könnte man durch Preiserhöhungen seinen Gewinn fast unbegrenzt ausweiten und umgekehrt durch Preissenkungen den Umsatz über das Maximum erhöhen.

Abschließend ist noch zu sagen, dass die Elastizität auch mit der Steigung der Nachfragekurve zusammenhängt (je flacher, desto elastischer und vice versa).

Doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion

Anwendung findet diese Art der PAF vor allem in oligopolistisch organisierten Märkten. Wie sich diese Marktform von der vollkommenen Konkurrenz unterscheidet und welche Auswirkungen das auf die von den Unternehmen verfolgte Preispolitik hat, ist Gegenstand der folgenden Seiten.

Die typische Oligopolsituation [7]

Verteilt sich das Angebot an bestimmten Waren und Leistungen auf eine geringe Zahl von Unternehmen, deren Marktanteile so groß sind, dass Änderungen im absatzpolitischen Verhalten eines Unternehmens den Absatz der anderen Unternehmen spürbar beeinflussen, dann liegt eine oligopolistische Struktur des Waren- und Leistungsangebots vor. Besteht die Angebotsseite nur aus zwei Unternehmen mit entsprechend großen Marktanteilen, dann spricht man von einem Dyo- oder Duopol, besteht sie aus mehreren Unternehmungen, spricht man von einer Oligopolgruppe.

Die zur Oligopolgruppe gehörenden Unternehmen haben die Möglichkeit, mit dem gesamten absatzpolitschen Instrumentarium zu operieren. Sie können sich bei ihren absatzpolitischen Maßnahmen also der Preispolitik, der Produktvariation, der Werbung und aller Verfahren der Absatztechnik bedienen. In der Folge wird jedoch grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unternehmen nur die Preispolitik als absatzpolitisches Instrument verwenden.

Zusätzliches Merkmal oligopolistisch organisierter Märkte ist die vorhandene Markttransparenz, welche im folgenden Sinn besteht: Ein Oligopolist kennt nicht nur seine eigene Absatzsituation, sondern ist auch über Zahl und absatzpolitische Parameter der übrigen Oligopolisten informiert. Diese Transparenz kann auch auf der Nachfragerseite existieren, ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, um von Markttransparenz im oligopolistischen Sinn sprechen zu können. [8]

Grundsätzlich sind zwei verschiedene Oligopolformen möglich:

Homogenes Oligopol: Das homogene oder total interdependente Oligopol ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Präferenzen der in großer Zahl vorhandenen Marktteilnehmer gegenüber den Oligopolisten gibt. D.h. die Kunden des Oligopolisten sind vollkommen mobil und treffen ihre Kaufentscheidungen in erster Linie über den Preis, was für den Preisbildungsprozess bedeutet, dass alle Anbieter ihre Produkte zum gleichen „Einheitspreis“ anbieten. Ein Ausbrechen aus diesem Preisbildungsmechanismus ist sinnlos, da es sofort von den Kunden (Preiserhöhung) oder den Konkurrenten (Preissenkung) sanktioniert wird.

Heterogenes/partiell interdependentes Oligopol: Es bestehen seitens der Nachfrager Präferenzen für die Oligopolisten. Aufgrund dieser Tatsache kommt es auf Märkten mit heterogener oligopolistischer Konkurrenz zu verschieden hohen Preisen, was wiederum eine Preisfixierung des einzelnen Oligopolisten notwendig macht.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf das heterogene Oligopol, da nur für dieses die doppelt geknickte PAF von Relevanz ist.

In heterogenen Oligopolen weist jedes Unternehmen eine ihm eigentümliche Präferenzstruktur auf, die in seinem akquisitorischen Potential zum Ausdruck kommt. Standortbedingte, sachliche und persönliche Umstände bestimmen dieses Potential, das in den Entscheidungen der Käufer wirksam ist. Es kann zur Folge haben, dass die Fabrikate gewisser Unternehmen auch dann von bestimmten Käufern oder Käufergruppen bevorzugt werden, wenn der Preis der Erzeugnisse, verglichen mit den Preisen der Konkurrenz für gleichwertige Produkte, verhältnismäßig hoch ist. Ein Unternehmen mit starkem akquisitorischen Potential braucht dann noch nicht mit der Abwanderung von Käufern zu den Konkurrenzunternehmen zu rechnen, wenn es seine Preise erhöht und diese Preiserhöhungen in gewissen Grenzen bleiben. Die Unternehmen haben also durchaus die Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten Preisintervalls Preisänderungen vorzunehmen, ohne dass die Konkurrenten preispolitisch reagieren. Dieses Preisintervall wird auch reaktionsfreier oder preisautonomer Bereich genannt, es wird durch den oberen und unteren Grenzpreis begrenzt.

Ab einer gewissen Grenze werden die Konkurrenzunternehmen auf preispolitische Gegenmaßnahmen nicht verzichten können, wenn sie im Wettbewerbskampf bestehen wollen.

Nimmt z.B. ein Unternehmen eine Preisermäßigung in einem solchen Umfang vor, dass damit das Preisklassengleichgewicht gestört wird, dann wird es einmal für seine Erzeugnisse Käufer gewinnen, deren Einkommensverhältnisse bisher den Kauf der Erzeugnisse des Unternehmens nicht zuließen, zum anderen aber auch Käufer, die bisher bei den Konkurrenten kauften, nunmehr aber von der billigeren Einkaufsmöglichkeit Gebrauch machen. Mit zunehmendem Abstand der neuen Preise lockert sich die Bindung der Käufer an die Unternehmen, bei denen sie bisher kauften. Die Käufer lösen sich immer dann aus dem Anziehungsbereich von Unternehmen, wenn das Unternehmen preispolitisch aus der bisherigen Preisklasse ausbricht. Wie sich die zu erwartende Reaktion der Konkurrenten auf diese Preissenkung auswirkt und worin sie schlussendlich resultiert, wird im Anschluss an die grafische Darstellung und Erklärung behandelt.

Die gleiche Situation zeigt sich dann, wenn das Unternehmen den oberen Grenzpreis überschreitet. Folgen die Konkurrenten dem preispolitischen Vorgehen nicht, dann verliert das Unternehmen einmal Käufer, deren Einkommensverhältnisse einen Kauf zu den erhöhten Preisen nicht zulassen, und zum anderen Käufer, die die Chance ausnutzen, gleichwertige Güter billiger zu kaufen. Störung des Preisklassengleichgewichtes bedeutet auch hier Verlust an attraktiver Wirkung. Die Präferenzen binden nicht mehr, das akquisitorische Potential erlischt.

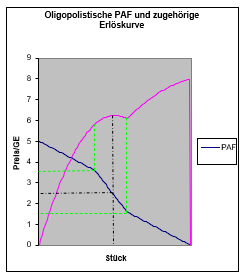

Grafische Darstellung des heterogenen Oligopols

Aus Abb. 3, S. 17 ist ersichtlich, dass es ebenso wie bei der linearen PAF ein Erlösmaximum gibt, was bedingt, dass es nur einen einselastischen Punkt gibt. Dieser Punkt liegt in der Mitte des reaktionsfreien oder monopolistischen Bereichs, welcher durch den oberen und unteren Grenzpreis (strichlierte Linien in der Grafik) begrenzt wird. Links vom Erlösmaximum bis zum oberen Grenzpreis verhält sich die Nachfrage leicht elastisch, rechts davon bis zum unteren Grenzpreis leicht unelastisch. Da die Erlösveränderungen bei Preisänderungen innerhalb des monopolistischen Bereichs jedoch nur marginal sind (dies kommt grafisch durch die geringen Steigungen der Erlöskurve im monopolistischen Bereich zum Ausdruck) kann für betriebswirtschaftliche Entscheidungen der gesamte monopolistische Bereich näherungsweise als einselastisch angesehen werden. D.h. innerhalb dieses Bereichs bleibt der Umsatz bei Preisänderungen nahezu konstant.

Die Konsequenzen einer Preiserhöhung über den oberen Grenzpreis hinaus wurden weiter oben schon beschrieben und brauchen aufgrund ihrer simplen Logik nicht genauer erörtert zu werden. Auch die Erlöskurve verläuft bis zum unteren (rechten) Ende des monopolistischen Bereichs (unterer Grenzpreis) synchron jener der linearen PAF.

Bei Preissenkungen unter den unteren Grenzpreis kommt es jedoch zu einer sehr starken Nachfrageausweitung, die auch zu einer starken Erlössteigerung führt. Die Gründe hierfür wurden ebenfalls weiter oben schon behandelt. Der Widerspruch zur

oben erwähnten Regel, dass unterhalb des einselastischen Punktes die Nachfrage unelastisch reagiert, was hier nicht der Fall ist, kann folgendermaßen aufgelöst werden:

Abb. 3: Oligopolistische PAF und Erlöskurve [9]

Die Elastizität ist nicht nur von der Lage auf der Kurve abhängig, sondern auch von der Steigung der Kurve (je flacher, desto elastischer). Bei genauer Betrachtung der obigen Grafik ist ersichtlich, dass die PAF unterhalb des unteren Grenzpreises erheblich flacher verläuft als im monopolistischen Bereich. Dadurch ist auch unterhalb des unteren Grenzpreises eine elastische Nachfragesituation gegeben, welche das aus der Abbildung ersichtliche abrupte Ansteigen der Erlöse über das ursprüngliche Maximum hinaus möglich macht.

Auf eine arithmetische Erklärung [10] der Elastizitäten (Berechnungsformeln) wird hier verzichtet, es sei nur angemerkt, dass die arithmetische Bezeichnung der Elastizität η [11] heißt und je nach Lage auf der Nachfragekurve folgende Beträge annehmen kann:

Preiselastisch: η > 1

Einselastisch: η = 1

Preisunelastisch: η < 1

Zu Bedenken ist noch, dass η immer ein negatives Vorzeichen hat, da die Nachfragekurve einen fallenden Verlauf aufweist (negative Steigung). Deshalb spricht man von Beträgen und nicht von Werten. Z.B. bedeutet η = -2 preiselastisch, da der Betrag 2 > 1 ist, obwohl das Vorzeichen anderes vermuten lässt.

Auswirkungen sinkender Durchschnittspreise auf die Absatzkurve [12]

Wie bereits erläutert, liegen die oberen und unteren Grenzpreise des monopolistischen Bereichs in einem jeweils durch das akquisitorische Potential (Präferenzstruktur) des Unternehmens bestimmten Abstand vom Durchschnittspreis der Preisklasse. Sinkt nun aus irgendwelchen Gründen der Durchschnittspreis, dann wird hiervon die Präferenzstruktur des Unternehmens nicht berührt. Wenn also die oberen und unteren Grenzpreise der autonomen Bereiche, wie angegeben, in einem durch die Präferenzstruktur bestimmten Abstand von den Durchschnittspreisen stehen und diese sinken, dann müssen auch die oberen und unteren Grenzpreise der autonomen Bereiche sinken. Man kommt also zu dem Ergebnis, dass auch bei einer Verschiebung der Absatzkurven die Form dieser Kurven unverändert bleibt.

Preissenkung unter den unteren Grenzpreis

Senkt ein Oligopolist (A) seinen Preis unter den autonomen Bereich, hat dies zur Folge, dass die Konkurrenten (B) Käufer verlieren und ihrerseits entsprechende Preissenkungen durchführen. Es kommt zu einer Verschiebung der Absatzkurven aller Oligopolisten nach rechts unten.

Diese Kurvenverschiebungen bringen zum Ausdruck: Die Preisvorteile, die A seinen Käufern bietet, sind so groß, dass hierdurch die Präferenzbindungen der Käufer von B neutralisiert werden. Diese Käufer streben dem Unternehmen A zu, weil sie bei ihm Erzeugnisse der gleichen Qualität zu erheblich niedrigeren Preisen als bei B kaufen können. Die Käufer, die nunmehr ihren Bedarf beim Unternehmen A decken, kommen also von Unternehmen, die bisher Güter der gleichen Preisklasse auf den Markt gebracht haben und somit zur gleichen Preisklassengruppe gehörten.

In der Regel sind die Unternehmen in ein bestimmtes Preisklassengefüge eingeordnet. Das heißt, die von ihnen angebotenen Güter gleichen Verwendungszweckes staffeln sich nach Preisen, zu denen bestimmte Arten und Qualitäten gehören. Es besteht also nicht nur eine absatzpolitische Interdependenz zwischen Unternehmen, die Erzeugnisse der gleichen Preisklasse anbieten, sondern auch zwischen Unternehmen, die Erzeugnisse in verschiedenen Preisklassen auf den Markt bringen. Wenn ein Unternehmen seinen Preis genügend tief senkt, dann ruft es in der nach unten anschließenden Preisklassengruppe Bewegungen hervor. Und zwar derart, dass nunmehr Käufer von Unternehmen der preisklassenmäßig anschließenden Gruppe zu den gleichen Preisen Waren erheblich besserer Qualität kaufen.

Die oben erwähnte Verschiebung der Absatzkurven nach unten resultiert aus der Preissenkung, die Verschiebung nach rechts aus den zu dieser Preisklasse neu hinzugekommenen Käufern und dem Mobilisieren bisher latenter Nachfrage (es wird insgesamt mehr abgesetzt).

All diese Prozesse und Reaktionen auf Preissenkungen vollziehen sich nicht ruckartig, sondern benötigen Zeit. Wenn also die Unternehmen B auf die Preissenkung von A reagieren, dauert es eine gewisse Zeit (die Dauer ist von der Markttransparenz abhängig), bis sie ihre an A verlorenen Käufer wieder zurückgewinnen. Nach dieser Zeitspanne werden die Proportionen zwischen den Marktanteilen der Unternehmen wieder ungefähr der Ausgangslage entsprechen.

Nach Abschluss aller Anpassungsprozesse haben alle Oligopolisten dieser Preisklasse einen leicht erhöhten absoluten Absatz (zu geringeren Preisen), welcher allein auf die Mobilisierung latenter Nachfrage zurückzuführen ist.

Abschließende Beurteilung [13]

Es zeigt sich, dass Unternehmen, die vor preispolitischen Entscheidungen stehen, zwei völlig verschiedene Gewinnerwartungen haben:

Die erste Gewinnerwartung kennzeichnet sich als eine Erwartung von Gewinnen, die aus der Mobilisierung latenter Nachfrage entstehen. Diese Gewinnerwartung gibt für preispolitische Maßnahmen den Ausschlag, denn sie hat Aussicht von Dauer zu sein.

Die zweite Gewinnerwartung dagegen ist eine Erwartung von Gewinnen, die auf der vorübergehenden Anziehung von Kunden der Konkurrenzunternehmen beruhen. Sie kann immer nur einen zusätzlichen Anreiz für Preisänderungen, insbesondere für Preisermäßigungen, darstellen. Dieser Anreiz ist dann groß, wenn starke Reaktionsverzögerungen große zwischenzeitliche Gewinne erwarten lassen.

Abschließend kann gesagt werden, dass Preissenkungen unter den unteren Grenzpreis auch dann sinnvoll sind, wenn es durch sie gelingt, bestehende Präferenzstrukturen für Konkurrenzunternehmen zu verändern oder – anders formuliert – zusätzliche Präferenzen für das eigene Unternehmen zu schaffen.

Fortsetzung Beispiel

Was bedeutet nun das im letzten Kapitel Gelernte für unsere beiden Investoren?

Nun, es stellt sich die Frage der Preispolitik für die beiden Produkte. Da wäre zum einen eine sogenannte „price-skimming-policy“ [14] , also eine Hochpreisstrategie für Neuprodukte. [15] Eine spätere Reduktion des Preises zur Erschließung eines Massenmarktes ist durchaus möglich. Es handelt sich bei den beiden Produkten jedoch nicht unbedingt um Neuprodukte und zudem setzt eine derartige Politik preisunelastische Märkte voraus.

Alternativ bietet sich noch eine „penetration pricing policy“ [16] an. Dabei wird mit sehr günstigen (oftmals sogar gratis) Angeboten eine Nachfrage erzeugt, um später bei entsprechender Nachfrage die Preise zu erhöhen. [17] Dies setzt jedoch zukünftige Preisführerschaft voraus. Bei der geplanten Größe des Unternehmens ist wohl auch das nicht umsetzbar.

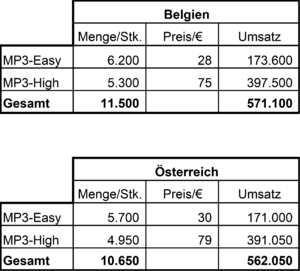

Daher beschließt man, die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel berücksichtigend, eine sogenannte „analytische Preisbildungsmethode“ [18] einzusetzen und mit den jeweiligen (erwarteten) Durchschnittspreisen in den Markt einzutreten.

Diese Entscheidung treffen sie auch aus der Überzeugung heraus, dass ihre Produkte absolut konkurrenzfähig sein werden. Eine Markteinführung zu sehr geringen Preisen hätte nämlich zur Folge, dass auch die bereits am Markt befindlichen Anbieter ihre Preise senken würden und somit eine unter Umständen ruinöse Preisspirale nach unten in Gang gesetzt wird.

Andererseits hätte eine Markteinführung zu sehr hohen Preisen zur Konsequenz, dass die Absatzzahlen stark fallen würden und es zu massiven Unterauslastungen der Produktionsanlagen käme.

Die Absatz- und Umsatzpotentiale ergeben sich somit wie folgt:

Tab. 3: Absatz- und Umsatzpotentiale [19]

Wiederholungsaufgaben/Übungen

|

Wiederholungsaufgabe 1: Was bedeutet PAF? Wiederholungsaufgabe 2: Für welche Marktform sind lineare für welche doppelt geknickte PAF´s relevant? Wiederholungsaufgabe 3: Was versteht man unter „akquisitorischem Potential“? Wiederholungsaufgabe 4: Was versteht man unter Elastizität und welche Ausprägungen kann die Elastizität der Nachfrage annehmen? Wiederholungsaufgabe 5: Wie ist die Elastizität der Nachfrage bei einer doppelt geknickten PAF

|

Lösungen:

Wiexderholungsaufgabe 1:

Preis-Absatz-Funktion

Wiederholungsaufgabe 2:

Linear = Monopolistisch Doppelt geknickt = Oligopolistisch

Wiederholungsaufgabe 3:

Jedes Unternehmen weist eine ihm eigentümliche Präferenzstruktur auf, die in seinem akquisitorischen Potential zum Ausdruck kommt. Standortbedingte, sachliche und persönliche Umstände bestimmen dieses Potential, das in den Entscheidungen der Käufer wirksam ist

Wiederholungsaufgabe 4:

Elastizität bedeutet allgemein die prozentuelle Veränderung einer abhängigen Variable bei prozentueller Veränderung einer unabhängigen Variable.

Nachfrage ist preiselastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge um mehr als ein Prozent.

Nachfrage ist einselastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge auch um ein Prozent.

Nachfrage ist preisunelastisch: Bei Preisänderung von einem Prozent verändert sich die abgesetzte Menge um weniger als ein Prozent.

Wiederholungsaufgabe 5

Wie ist die Elastizität der Nachfrage bei einer doppelt geknickten PAF

elastisch

Links vom Erlösmaximum bis zum oberen Grenzpreis verhält sich die Nachfrage leicht elastisch, rechts davon bis zum unteren Grenzpreis leicht unelastisch. Da die Erlösveränderungen bei Preisänderungen innerhalb des monopolistischen Bereichs jedoch nur marginal sind (dies kommt grafisch durch die geringe Steigung der Erlöskurve im monopolistischen Bereich zum Ausdruck) kann für betriebswirtschaftliche Entscheidungen der gesamte monopolistische Bereich näherungsweise als einselastisch angesehen werden.

- ↑ vgl. Lechner/Egger/Schauer, 1996, S. 50

- ↑ Rheindt, 1998, S. 17

- ↑ vgl. Schumann, 1987, S. 370 mit Verweis auf Baumol, 1959

- ↑ vgl. Schumann, 1987, S. 44 mit Verweis auf Marschall, 1920

- ↑ Rheindt, 1998, S. 17

- ↑ vgl. Samuelson/Nordhaus, 1992, S. 64 ff.

- ↑ vgl. Gutenberg, 1976, S. 273

- ↑ vgl. Schumann, 1987, S. 289

- ↑ vgl. Gutenberg, 1976, S. 257

- ↑ vgl. Gutenberg, 1976, S. 44 ff.

- ↑ sprich: „Eta“ (griechisch E)

- ↑ vgl. Gutenberg, 1976, S. 297 ff.

- ↑ vgl. Gutenberg, 1976, S. 311

- ↑ vgl. Drury, 2004, S. 432

- ↑ Eine derartige Preispolitik ist beispielsweise bei verschiedenen Hightech-Geräten derzeit erkennbar (z.B. neue digitale Fotoapparate, I-Phone etc.)

- ↑ vgl. Drury, 2004, S. 433

- ↑ Eine derartige Preispolitik ist beispielsweise bei diversen Internetangeboten derzeit erkennbar (z.B. facebook, xing etc.)

- ↑ Die Masse der deutschen Unternehmen (83,7 %) setzen eine sogenannte „flexibel intuitive Methode“ (also beispielsweise Cost-plus und ein Erfahrungszu-/abschlag) ein. Die analytische Preisbildungsmethode kommt gerade einmal bei weniger als 5 % der Unternehmen in der Praxis zum Einsatz. Vgl. Mengen, 2008, S. 77

- ↑ siehe Preis-Absatz-Funktionen laut Ausgangssituation