WI411 - Wissenschaftstheorie und -praxis in der Wirtschaftsinformatik Kapitel 3

Von der Idee zur Forschungsfrage

Ziele der Lektion

In dieser Lektion sollen Techniken und Hilfsmittel erlernt werden, die den Weg zur Formulierung einer konkreten Forschungsfrage erleichtern.

Ideen sammeln und ordnen

Der Weg vom Thema zur Fragestellung ist ein wesentlicher Abschnitt im Prozess der Masterarbeit, bzw. jeder wissenschaftlichen Arbeit. Ein Thema kann sehr weitläufig sein, unüberschaubar und verwirrend; eine konkrete Fragestellung zwingt zum Eingrenzen, gibt eine Richtung vor und hilft bei der Erstellung eines Konzeptes, sowie bei Literaturrecherche und Wahl der Methode.

Es geht also darum, den Rahmen der Arbeit so zu setzen, dass die Arbeit in einer gewissen Zeit und mit gewissen Ressourcen auch machbar ist. Interesse für die Fragestellung ist eine gute Voraussetzung, grundsätzlich ist es aber zu vermeiden, eine Fragestellung zu suchen, die dem/der Schreibenden zu nahe ist; es muss Distanz bewahrt werden können.

Oft ist Interesse für ein bestimmtes Themengebiet vorhanden, es gibt vielfältige Ideen und Zugänge zu dem Themenbereich. Im Folgenden werden einige Hilfsmittel vorgestellt, wie ein diffuses Interesse oder ein sehr breiter Themenbereich zu einer konkreten und beantwortbaren Fragestellung führen kann, die dann den Ausgangspunkt für den darauffolgenden Forschungsprozess darstellt.

Das wissenschaftliche Tagebuch

Ein wissenschaftliches Tagebuch ist nichts anderes als eine über einen längeren Zeitraum geführte Ideensammlung. Es geht darum, Fragen, die im Alltag auftauchen, während der Lektüre von Texten, in Filmen, Vorlesungen, in Gesprächen oder Diskussionen, zu dokumentieren und kommentieren. Es werden „fremde und eigene Geistesblitze“ (Esselborn-Krumbiegel, 2004, S. 36) festgehalten, aber auch einfach Beobachtungen, Unklarheiten und Fragen die im Alltag auftauchen, Projektideen, Zusammenhänge die sich plötzlich erschließen, erhaltene Literaturtipps oder auch Gesprächsnotizen. Oft entstehen neue Ideen nicht am Schreibtisch und gehen deshalb verloren oder müssen mühsam rekonstruiert werden. Das wissenschaftliche Tagebuch ist eine unkomplizierte Methode, diese Geistesblitze einzufangen. Vor allem dadurch, dass es über einen längeren Zeitraum geführt wird, entstehen vielfältigere und besser durchdachte Ideen als durch ein einmaliges Hinsetzen und Nachdenken. Das alltägliche Leben bietet Impulse, die ein Schreibtisch in vielen Fällen nicht bieten kann. Erste Ideen und Ansätze für eine wissenschaftliche Arbeit können so wie von selbst entstehen.

Jegliche Art der Dokumentation kommt für ein wissenschaftliches Tagebuch in Frage. Ob es ein Ringordner, ein Heft, eine Mappe oder eine Word-Datei ist, ist unwesentlich. Folgende Fragen können helfen (Fleischer, 2008, S. 16):

- Was habe ich Neues gelernt?

- Was ist mir aufgefallen?

- Welche Inhalte waren neu für mich?

- Woran werde ich inhaltlich noch weiterarbeiten?

- Was möchte ich in den nächsten Tagen einmal anwenden?

- Was will ich noch nachholen, was will ich klären?

- Wo habe ich noch Fragen?

Es ist empfehlenswert, das Tagebuch auch nach der Formulierung der Forschungsfrage, also während des eigentlichen Forschungsprozesses fortzusetzen. Es werden immer wieder Fragen auftauchen, Literaturtipps hinzukommen oder neue Zusammenhänge erkannt werden.

Cluster

Ein Tagebuch hilft, langfristig ein Thema zu verfolgen und Interessen auf die Spur zu kommen. Bei kurzfristigen Einfällen zu einem konkreten Thema ist die Methode des Clusters hilfreicher. Es werden hier zu einem Thema Assoziationen gebildet. Von einem zentralen Begriff ausgehend werden assoziativ Ideen entwickelt. Dabei gibt es verschiedene Ideenstränge, die unterschiedlich viele Begriffe beinhalten können. Wenn ein Ideenstrang erschöpft ist, wird wieder ausgehend vom Zentrum ein neuer eröffnet. Es gibt beim Clustering keine logische Ordnung. Das Clustern von Ideen dient dazu, Gedankenketten entstehen zu lassen und „verschüttetes Wissen zu aktualisieren.“ (Esselborn-Krumbiegel, 2004, S. 38) Es sollen später nicht alle Ideen aufgegriffen werden, das Clustern dient allein dazu, alle Einfälle festzuhalten, um später eine Auswahl treffen und sie konkretisieren zu können. Es zeigt sich, dass nicht alle Aspekte des Clusters gleichermaßen interessant erscheinen.

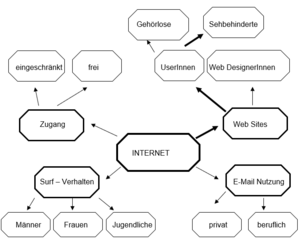

Ein Cluster zum Thema „Internet“ könnte zum Beispiel so aussehen:

Die fett markierten Pfeile verdeutlichen jenen Ideenstrang, der am meisten Interesse ausgelöst hat. In einem weiteren Schritt könnte der Punkt „UserInnen von Websites“ als zentraler Ausgangspunkt gewählt werden und so die Ideen und Assoziationen zu diesem Punkt vertieft werden. Das Beispiel zeigt, wie durch Assoziationsketten von einem sehr breiten Thema (Internet) hin zu einem sehr konkreten (Sehbehinderte UserInnen von Websites) Problem gedacht werden kann. Der Prozess der Themen¬eingrenzung wäre in diesem Fall durch das Erstellen eines Clusters bereits weit fortgeschritten.

Free Writing

Free Writing ist eine Methode, die hilft, Schreibblockaden und Schreibwiderstände zu lösen. Es soll in 10 Minuten möglichst viel über ein Thema geschrieben werden, ohne durchzustreichen und ohne auf Rechtschreibung oder Form zu achten, und auch ohne Hilfsmittel: nur mit Papier und Stift oder Tastatur. Es wird bei dieser Methode die Fähigkeit unterstützt, Dinge in eigenen Worten wiederzugeben und es ist meistens erstaunlich, wie viel Wissen über das Thema der/die Schreibende bereits gesammelt hat.

Free Writing bringt einen intensiven Kontakt mit dem Thema, und ein „innerer Zensor“ wird umgangen. Free Writing kann der erste Zugang zu wissenschaftlichen Texten sein, ein erster Schritt in Richtung Textproduktion und gleichzeitig eine assoziative Methode, Ideen zu verknüpfen und Themen zu vertiefen. Im Falle des oben erwähnten Beispiels wäre es eine Möglichkeit zu versuchen, alle Aspekte des Problems der Website-Nutzung von sehbehinderten Menschen kurz aufzuschreiben, sich zu überlegen, wo Lösungsansätze liegen können, welche es schon gibt und welche Erfahrungen der Verfasser oder die Verfasserin selbst schon damit gemacht hat; und das alles ohne jegliche Hilfe von Büchern oder anderen Quellen.

Mind Mapping

Die Technik des Mind Mapping dient der Visualisierung von Ideen. Die Hauptidee steht im Zentrum der Mind Map, alle Ideen sind nach ihrer Wichtigkeit von innen nach außen geordnet. Mehr als beim Cluster geht es hier um Strukturierung und Hierarchisierung von Ideen. Die Ideen, die zusammengehören, sind durch Linien verbunden. Die Verknüpfung von Ideen wird dadurch angeregt. Mit Hilfe einer Mind Map ist es leichter, sich an gewisse Dinge zu erinnern oder auch neue Informationen hinzuzufügen.

Es gibt verschiedene Programme, mit denen Mind Maps erstellt werden können. Es gibt dabei auch die Möglichkeit, Texte an einzelne Mind Map Zweige anzuhängen, und Mind Maps als lineare Gliederungsstruktur auszudrucken. Mind Maps helfen vor allem bei der Gliederung und Ordnung von Ideen. Es kann zum Beispiel hilfreich sein, gelesene Literatur mit Hilfe einer Mind Map aufzuschlüsseln und zu visualisieren, oder ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis als Mind Map darzustellen. Es wird mit dieser Technik oft klarer, welche Ideen oder Begriffe zu welchem Abschnitt passen, welche Abschnitte es geben wird und wie diese wiederum strukturiert sein könnten. Vor allem durch die Hierarchisierung der Ideen lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt Kapitel und Unterkapitel leichter einteilen.

Beispiel einer Mind Map zum Thema „Logik“:[1]

Fragestellungen entwickeln

Thema eingrenzen

Die Eingrenzung des Themas kann eine langwierige Arbeit sein, ist aber einer der wichtigsten Schritte im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens. Ein Thema muss fest umrissene Grenzen haben, um zu verhindern, dass die Arbeit ausufert; vor allem bei Diplom- bzw. Masterarbeiten kann das leicht passieren. In einer Arbeit kann nicht alles gesagt werden, aber was gesagt wird, muss begründet werden, und innerhalb der Grenzen soll die Analyse in die Tiefe gehen. Generell gilt also: Es soll nicht in die Breite, sondern in die Tiefe geforscht werden. Norbert Franck spricht von drei Fallen, in die StudentInnen bei Abschlussarbeiten oft tappen (Franck, 2006, S. 161):

- Die Wahl eines Themas, das den Verfasser bzw. die Verfasserin überfordert und im Rahmen einer Abschlussarbeit nicht behandelt werden kann.

- Die Behandlung von „Jahrhundertthemen der Wissenschaft“ und

- Mode-Themen, über die sehr viel publiziert wird, weshalb die Literaturflut oft nicht zu bewältigen ist.

Umberto Eco hat vier Regeln für die Themenwahl bei einer Abschlussarbeit aufgestellt (Eco, 2003, S. 14f.):

- Das Thema soll den Interessen des Verfassers oder der Verfasserin entsprechen

- Die Quellen müssen für den Verfasser oder die Verfasserin auffindbar und zugänglich sein

- Der Verfasser oder die Verfasserin muss mit den Quellen umgehen können

- Die methodischen Ansprüche des Forschungsvorhabens müssen dem Erfahrungsbereich des Verfassers oder der Verfasserin entsprechen.

Zusammenfassend liegt diesen Regeln zugrunde, dass das Vorhaben „machbar“ sein muss. Das Thema muss überschaubar sein, die Quellen zugänglich und verständlich (zum Beispiel in einer Sprache, die der Verfasser oder die Verfasserin versteht), und es sollte ein grundlegendes Interesse für den Themenbereich vorhanden sein. Es stellt sich nun allerdings die Frage, welche Techniken angewendet werden können, um ein Thema einzugrenzen und zu verhindern, dass die Fragestellung zu breit gefasst ist. Erstens können die schon erwähnten „Einstiegshilfen“ helfen und schon ein wenig konkreter gefasste Ideen liefern. Zweitens schlägt Norbert Franck eine Liste an Eingrenzungsmöglichkeiten vor, die helfen können, ein Thema zu begrenzen (Franck, 2006, S. 161):

- Zeitliche Begrenzung: Festlegung eines bestimmten Zeitraums

- Geographische Begrenzung: nach Ländern, Bezirken, Regionen, etc.

- Begrenzung nach Institutionen: zum Beispiel Konzentration auf eine Institution, wie zum Beispiel: „Schule“, „Universität“, oder aber auch ein bestimmtes Unternehmen, oder alle Unternehmen in einem gewissen Bereich z.B. „Software-Firmen“.

- Begrenzung nach Personengruppen: Das können bestimmte UserInnengruppen sein: Altersgruppen, Nationalitäten, bestimmte Berufsgruppen, Männer- oder Frauenspezifische Forschungen etc.

- Begrenzung nach Disziplingesichtspunkten: Stehen wirtschaftliche, soziologische, mathematische (etc.) Gesichtspunkte im Vordergrund?

- Begrenzung nach Theorieansätzen: Zur Bearbeitung des Themas wird eine bestimmte Theorie herangezogen; nur was mithilfe dieser Theorie bearbeitet werden kann, ist Inhalt der Forschung.

- Begrenzung nach VertreterInnen eines Theorie- oder Erklärungsansatzes

- Begrenzung nach Anwendungsbereichen: Welche Anwendungsbereiche interessieren mich?

Fragestellungen formulieren

Die Formulierung der konkreten Fragestellung geht mit der Eingrenzung des Themas einher. Einerseits kann die Fragenformulierung dazu beitragen, das Thema zu konkretisieren, andererseits braucht es ein begrenztes Themengebiet, um eine zentrale, aber dennoch konkret zu beantwortende Frage dazu stellen zu können. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, dabei auf die so genannten W-Fragen zurück¬zugreifen (Franck, 2006, S. 159):

Frage zielt auf

| Frage | zielt auf |

|---|---|

| Was | Gegenstandsbestimmung |

| Warum, Wozu | Ursache, Grund, Zweck, Ziel |

| Wie | Art und Weise |

| Wer | Personen, Gruppen |

| Wo | Ort, Geltungsbereich |

| Wann | Zeit(raum) |

Zu dem oben im Cluster erarbeiteten Thema könnten verschiedene Fragen gestellt werden:

- Warum ist der barrierefreie Zugang zu Websites ein Thema, das in der Wirtschaftsinformatik relevant ist?

- Welche Methoden oder Prüftools gibt es, um barrierefreien Zugang zu Websites für Sehbehinderte zu ermöglichen? Welche Nachteile entstehen durch Barrieren im Internet für Sehbehinderte im Alltag?

- Wann wurde das Problem der Barrierefreiheit im Internet erstmals formuliert? Seit wann ist es ein Thema der Wirtschaftsinformatik?

- Wer sind die AkteurInnen, wer hat Einfluss auf die Barrierefreiheit? Wer hat sich bereits wissenschaftlich mit dem Problem auseinandergesetzt?

- Wie kann das Ziel der Barrierefreiheit erreicht werden? Wie hoch ist die Anwendungsrate des Internets unter Sehbehinderten zwischen 16 und 35 Jahren in Österreich?

- Wie viel Prozent der Websites sind für Sehbehinderte zugänglich?

All diese Beispiele sind nur einige wenige Möglichkeiten, Fragestellungen zu formulieren. Wichtig ist dabei, dass sich eine Forschungsfrage nicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten lassen sollte.