Wissenschaftstheorie und -praxis in der Wirtschaftsinformatik - Wissenschaftstheorie

Wissenschaftstheorie

Ziele der Lektion

Ziel dieser Lektion ist es, sich mit den grundlegenden Begriffen der Wissenschaften auseinanderzusetzen. Einerseits soll erörtert werden, was eine Wissenschaft erst zu einer Wissenschaft macht, andererseits sollen verschiedene erkenntnistheoretische Positionen vorgestellt werden.

Verständnis für die Verortung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit im System der Wissenschaft soll geweckt werden.

Wieso Wissenschaftstheorie?

Für jede*n Wissenschaftler*in ist es wichtig, sich mit dem Konzept der Wissenschaften auseinandersetzen. Es ist weiters wichtig darüber nachzudenken, wie Wissen entsteht, das andere produzieren, aber auch wie Wissen entsteht, das wir selbst produzieren. Wissenschaftler*innen wollen, dass ihre eigenen Arbeiten an den wissenschaftlichen Diskurs anschließen. Um diese Anschlussfähigkeit zu garantieren, müssen bestimmte Grundbedingungen erfüllt sein. Für Ihre Kolleg*innen wird es mitunter wichtig sein, nachvollziehen zu können, von welcher wissenschaftstheoretischen Grundposition Sie in Ihren Arbeiten ausgehen. Andererseits ermöglicht ein Grundwissen in Erkenntnistheorie Kritikfähigkeit. Sich damit zu beschäftigen, wie und mit welchen Methoden andere Forscher*innen Wissen produzieren, heißt sich damit auseinanderzusetzen, ob die Ergebnisse und Forschungsbedingungen den wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen. Als Wissenschaftler*in ist es wichtig, sich mit den Spielregeln der eigenen Disziplin auseinanderzusetzen.

Was ist Wissenschaft?

Unter den Begriff der Wissenschaft fallen so unterschiedliche Disziplinen wie Informatik, Rechtswissenschaft, Soziologie, Religionswissenschaften, Mikrobiologie. Was haben alle diese Disziplinen gemeinsam?

Dass sich Wissenschaft mit Wissen beschäftig, lässt sich bereits aus dem Namen ableiten. Wissenschaft schafft Wissen, indem sie dieses produziert, sammelt und ordnet. Wissen wird somit zum Produkt der Wissenschaften. Es dient als Input in andere (soziale) Systeme, wie Technik, Wirtschaft, Politik oder die Medizin.

Aber was ist nun eigentlich Wissen in einem wissenschaftlichen Sinne? Wie lässt sich wissenschaftliches Wissen von Alltagswissen abgrenzen?

Zuerst wollen wir uns grundlegend überlegen, was Wissen bedeutet. Das Wort Wissen stammt vom althochdeutschen Wort „wissen“ ab, was so viel bedeutet wie etwas gesehen haben. Auch heute noch entsteht Wissen, indem Menschen empirisch etwas beobachten, sich darüber eine Meinung bilden, die Wahrheit beanspruchen und diese Wahrheit begründen müssen. Dass Wissen glaubhaft begründet werden muss, unterscheidet Wissen auch von Glauben und Intuition. Wenn diese Begründung hält, dann kann von Wissen gesprochen werden. Dennoch entsteht Wissen nicht nur aus empirischen Beobachtungen, sondern kann auch durch logisches Denken weiterentwickelt werden. Gemein ist dem Wissen, dass es aus wahren Sätzen besteht, die geglaubt werden und für deren Gültigkeit überzeugende Gründe sprechen.

Für wissenschaftliches Wissen bestehen jedoch strengere Richtlinien. Wissenschaft will dieses Wissen systematisch erfassen und ordnen. Die Grundprämisse von Wissenschaft ist die Erzeugung von wahrem Wissen. Die Unterscheidung zwischen wahr/falsch wird damit zur Leitdifferenz. Die Wissenschaften arbeiten mit an die Disziplinen angepassten Theorien und Methoden und mit dem Ziel, wahre – im Sinne von überprüften – Aussagen über die Welt oder über bestimmte Ausschnitte der Welt zu treffen. Wissenschaft gibt eine Struktur des wissenschaftlichen Beobachtens vor und Wissenschaft definiert die Elemente von Forschungsbedingungen.

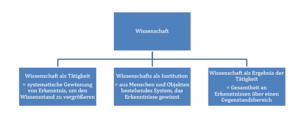

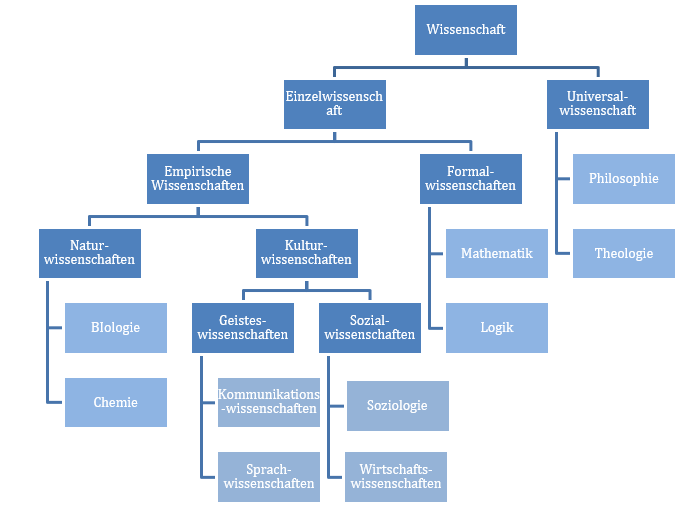

Wie folgende Grafik zeigt, kann unter dem Begriff der Wissenschaften Unterschiedliches verstanden werden.

1. Wissenschaft als Tätigkeit

- Wissenschaft kann als der Prozess gesehen werden, im Laufe dessen systematisch Erkenntnisse gewonnen werden und unser Wissen vergrößert wird. Genau diese systematische (einem vorgeschriebenen, als wissenschaftlich definierten Prozess folgende) Vorgangsweise unterscheidet wissenschaftliche Wissensgewinnung von alltagswissenschaftlicher. Wichtig ist hierbei auch die intersubjektive Überprüfbarkeit: Andere Wissenschaftler*innen überprüfen, wie die eigenen Ergebnisse entstanden sind. Sie können damit den Weg der Erkenntnisgewinnung kritisieren.

2. Wissenschaft als Institution

- Der Ort der Wissenschaft ist institutionalisiert. Das heißt, Wissenschaft kann auch als ein aus Menschen und Objekten bestehendes System (nach der Systemtheorie) verstanden werden mit dem Ziel der Erkenntnisgewinnung mit der Leitdifferenz wahrfalsch. Wissenschaft geschieht in Universitäten, Akademien, Forschungsinstituten, Bücher, Zeitschriften, Kongressen etc.

3. Wissenschaft als Ergebnis der Tätigkeit

- Die Gesamtheit der Ergebnisse (basierend auf wissenschaftlichen Tätigkeiten) über einen Gegenstandsbereich (z.B. Wirtschaftsinformatik), die in einem Begründungszusammenhang, also eingebettet in einen theoretischen Rahmen, stehen. (Kornmeier, 2007, S. 4f.)

Wissenschaftstheorie, -philosophie

Die Wissenschaftstheorie will aufklären, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert oder wie wissenschaftliches Wissen erzeugt wird. Sie setzt sich mit den Bedingungen auseinander, unter denen Wissenschaft entsteht und betrieben wird. Sie reflektiert systematisch wissenschaftliche Methoden, die begrifflichen Strukturen wissenschaftlicher Theorien oder die breiteren Konsequenzen wissenschaftlicher Lerninhalte. Sie klärt wissenschaftliche Begriffe und Aussagen, wissenschaftliche Methoden und Theorien (Carrier, 2006). Die Wissenschaftstheorie zählt im Gegensatz zu den Einzelwissenschaften zu den Meta-Wissenschaften. Sie will dazu beitragen, dass die einzelnen Wissenschaftler*innen sich im Klaren sind, welche (Vor-)Annahmen sie über die Welt und die Erkenntnis von Phänomenen haben.

Wissenschaftsgeschichte

Die Wissenschaftsgeschichte beschäftigt sich mit dem Wandel der wissenschaftlichen Lehrinhalte, der wissenschaftlichen Praxis und des wissenschaftlichen Institutionensystems. So beschäftigt sich die Wissenschaftsgeschichte mit den gegenwärtigen Entwicklungen im Wissenschaftssystem. Derzeit berichtet sie beispielsweise von der Entwicklung, dass die Wissenschaft in den vergangen Jahrzehnten verstärkt einem Anwendungsdruck aus Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Die Gewinnung von praktischem, technisch verwertbarem Wissen steht vermehrt im Vordergrund.

Naturphänomene sollen kontrolliert werden. Erkenntnis der Erkenntnis willen reicht nicht mehr aus. Es entstehen Industrielabore und Forschungsverbünde zwischen den Universitäten. Erkenntnisse aus den Wissenschaften stehen vermehrt in einem wirtschaftlichen Verwertungszusammenhang (z.B. Patentierungen). Diese Veränderungen werden von der Wissenschaftstheorie und -geschichte thematisiert und kritisch hinterfragt. (Carrier, 2006, S. 10f.)

Wissenschaftliche Arbeit

Die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit bilden die beiden Säulen Theorie und Empirie (durch Experiment bzw. Beobachtung). Das Zusammenspiel dieser beiden Teilbereiche gab es nicht immer. So war Aristoteles (384–322 v.Chr.) beispielsweise davon überzeugt, dass Gesetzmäßigkeiten allein durch Denken, also nur durch die Theorie, eruiert werden können. Der logische Schluss (Syllogismus) des Aristoteles ist eine aus drei Urteilen bestehende Schlussfolgerung vom Allgemeinen zum Besonderen (eine besondere Form der Deduktion). Das heißt, nach der Grundhaltung von Aristoteles kann Erkenntnis allein durch den Intellekt erfolgen und es bedarf keiner Verifikation durch Beobachtungen der realen Welt. Erst zur Zeit der Aufklärung im 16. Jahrhundert, zur Zeit von Galileo Galilei (1564–1642) begann sich eine moderne, wissenschaftliche Methode zu entwickeln, bei der es Usus wurde, Gesetze durch Beobachtung zu bestätigen (Müller, 2004). Unter anderem grenzte sich Francis Bacon (1561–1626) von der Scholastik des Mittelalters ab, die auf die begrifflich deduktive Logik von Aristoteles aufbaute und nicht durch Beobachtung, sondern allein durch die Vernunft, durch eine rein geistige Wesensschau zur Erkenntnis über Seinsgründe gelangen wollte.

Aufbauend auf Wissenschaftlerkollegen wie Galileo Galilei oder auch seinem Namensvetter Roger Bacon, der früher wirkte aber wieder in Vergessenheit geriet (1214–1292), stand Bacon für das Experiment und Naturbeobachtungen ein und baute seine Methodenlehre auf einem dreiphasigen Modell auf: die Ermittlung der Tatsachenbasis (Empirie), die Angabe induktiver Verallgemeinerung und die deduktive Prüfung von Wissensansprüchen. Bacon gilt daher als der Wegbereiter einer empirischen Wissenschaft, die auf präzisen Versuchen anstatt auf gelehrten Diskursen beruht (Carrier, 2006, S. 16ff.).

Das Experiment ist bis heute eine der wesentlichen Methoden (nicht nur) der Naturwissenschaften, wenn auch mit anderen Begründungen als unter Bacon, da das Experiment die einzige Methode ist, die haltbare Aussagen über Kausalbeziehungen zulässt. Es ist ein gezielter Eingriff in ein System zum Zweck der Erkenntnisgewinnung, behält aber dabei die Kontrolle über die Situationsumstände. Die Parameter können dabei systematisch variiert und einzelne Einflussfaktoren gezielt verändert werden (Carrier, 2006, S. 20f.).

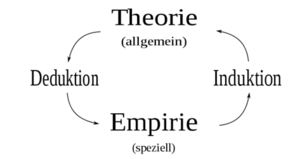

Theorie und Empirie

Was ist eine Theorie?

Theorien sind

- Erklärungsmodelle für Phänomene

- Annäherungen an die Wahrheit/Wirklichkeit

- Nur gültig, solange sie nicht widerlegt werden.

- Versuche, kausale Zusammenhänge herzustellen (Variable X Variable Y)

Theorien sind systematisch geordnetes Wissen über die Wirklichkeit, das in Sprache ausgedrückt wird. Theorien sollen Komplexität reduzieren und Zusammenhänge (Kausalstrukturen) erklären oder dazu beitragen Wirklichkeit zu verstehen. Theorien leiten unseren Forschungsprozess an. Jede Theorie will beschreiben, verstehen, erklären oder prognostizieren.

Theorien stehen in einem Wechselspiel zur Empirie. Wir haben keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit, sondern nur zu Manifestationen der Wirklichkeit (Empirie).

Was ist Empirie?

Das Wort Empirie stammt vom griechischen „Empireia“: Erfahrung, Erfahrungswissen. Empirische Wissenschaften (siehe oben) beschäftigen sich mit der Erklärung beobachtbarer Tatsachen (Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften), im Gegensatz dazu stehen nicht-empirische Wissenschaften wie Mathematik, Logik und Philosophie. Unter Empirie werden Erfahrungen (oder auch Informationen bzw. Daten) verstanden, die basierend auf Beobachtungen von Sachverhalten und Objekten für die Bildung von Theorien (Induktion) oder Prüfung von Theorien (Deduktion) herangezogen werden.

Die Manifestationen der Wirklichkeit, z.B. ein Sachverhalt, werden beobachtet und systematisch dokumentiert. Empirie ist immer konkret. Aufgabe der Wissenschaft ist die Verallgemeinerung und damit die Entwicklung von Theorien aus dem konkreten, was in der Wirklichkeit passiert.

Beobachtungen zeichnen sich durch Stabilität, Kohärenz und Intersubjektivität aus. Das heißt, Beobachtungen vermitteln über größere Zeitspannen hinweg unveränderte Eindrücke der Sachverhalte, die auch durch große willentliche Anstrengungen nur selten grundlegend zu beeinflussen sind. Die genaue Sachangemessenheit von Beobachtungen ist nicht überprüfbar, wir können nicht die subjektiven Beobachtungen und den Sachverhalt miteinander vergleichen, sondern nur Beobachtungen mit Beobachtungen. Dennoch ist bedingt durch die Stabilität, Kohärenz und Intersubjektivität von Beobachtungen davon auszugehen, dass Beobachtungen Aufschlüsse über Sachverhalte zulassen. (Carrier, 2006, S. 58f.)

Oftmals braucht es für die Beobachtung von Sachverhalten eigens entwickelte Beobachtungs- und Messverfahren, also wissenschaftliche Methoden, die mittels klarer Anwendungskriterien die Prüfbarkeit und die Objektivität der Prüfung stärken. Durch die Aufzeichnung von Empirie entstehen Daten. Empirische Daten können durch gezielte Beobachtungen, Experimente oder Befragungen erhoben werden.

Deduktion/Induktion

Erkenntnis baut auf logischen Schlüssen auf. Es wird unterschieden zwischen Induktion und Deduktion.

Induktion (Herbeiführen)

In der induktiven Sichtweise liegt der Schwerpunkt auf der Theoriegewinnung. Vom Besonderen, vom konkret Beobachteten wird auf das Allgemeine geschlossen und Theorien werden gebildet. Als Beispiel eines möglichen Induktionsschlusses gilt Folgendes: Prämissen: „Sokrates ist sterblich.“ und „Sokrates ist ein Mensch.“ Konklusion: „Alle Menschen sind sterblich.“

Beim Arbeiten mit Induktionen gilt es vorsichtig zu sein, denn durch Induktion können Zusammenhänge auch falsch bewertet werden. Bei dem zuvor genannten Beispiel wäre „Alles Sterbliche ist menschlich.“ ein induktiver Schluss mit offensichtlich falschem Ergebnis. Dennoch gehen Forscher*innen, die einem induktiven Ansatz folgen, ihr Forschungsvorhaben offener und theorieloser an als deduktiv arbeitende Wissenschaftler*innen. Die Anwendung von Induktion tritt besonders dann als Komponente des Denkens in den Vordergrund, wenn es darum geht, Hypothesen aufzustellen und zu überprüfen, Bedingungszusammenhänge aufzuspüren, Voraussagen zu machen oder Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten bestimmter Ereignisse festzulegen.

Deduktion (Ableiten)

Aus bereits bestehenden Theorien werden Aussagen abgeleitet, die wir in der Wirklichkeit beobachten können, vom Allgemeinen wird auf das Besondere geschlossen. Aus den bestehenden Theorien werden Aussagen gewonnen, die in der Wirklichkeit beobachtet werden können. Durch die Prüfung von bestehenden Theorien bzw. Hypothesen können Theorien falsifiziert werden. Auch in der deduktiven Sichtweise müssen Theorien aus der Empirie heraus entwickelt werden. Jedoch ist das für die Anhänger*innen einer deduktiven Vorgangsweise kein wissenschaftlicher Vorgang. Erst mit der Überprüfung der Theorien bzw. Hypothesen beginnt der eigentliche wissenschaftliche Vorgang.

Zur Anwendung kommt die Deduktion in der deduktiv-nomologischen Erklärungsmethode. Bei diesem Ansatz wird aus mindestens einer nomologischen Aussage (=Gesetzesaussage) und mindestens einer Randbedingung (=Antezendenz-bedingung) auf die zu erklärende Beobachtung geschlossen (Popper, 1935). Gesetzesaussage und Randbedingung werden als Explanans, der zu erklärende Sachverhalt als Explanandum bezeichnet. Die Gesetzmäßigkeit ist eine generelle Aussage. Die Randbedingung/Antezedenzbedingung ist eine singuläre Aussagen. Während die Sachlage der Randbedingung als Ursache bezeichnet wird, versteht man den Sachverhalt des Explanandum auch als Wirkung. Um das Prinzip der deduktiv-nomologischen Erklärungsmethode zu veranschaulichen, verwendet der österreichisch-britische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper (1903-1994) folgendes Beispiel: Alle Menschen sind sterblich. Weil Sokrates ein Mensch ist (Ursache), ist er sterblich (Wirkung).

| Gesetzesaussage/ nomologische Aussage | Alle Menschen sind sterblich | Explanans |

|---|---|---|

| Randbedingung | Sokrates ist ein Mensch | Explanans |

| Schlussfolgerung | Sokrates ist sterblich | Explanandum |

|

|

|

|

Heutzutage gibt es in der Forschungspraxis oftmals eine Kombination aus einer deduktiven und einer induktiven Herangehensweise.

Falsifikation

Karl Popper (1935) hat dieses Prinzip der Falsifikation in die Wissenschaftstheorie eingebracht. Theorien müssen konkret genug sein, um empirisch überprüft und gegebenenfalls widerlegt (falsifiziert) werden zu können. Je häufiger eine Theorie einem Falsifikationsversuch widerstanden hat, desto eher kann sie als vorläufig wahr gelten. Popper selbst unterstützte deterministische Theorien. Diese sind aber häufig falsch und ein Anwenden von deterministischen Theorien kann zu einem unfruchtbaren Falsifikationismus führen.

Deterministische vs. Probabilistische Theorien

Deterministische Theorien beanspruchen immer Gültigkeit. Eine widersprüchliche empirische Beobachtung genügt, um eine Theorie zu widerlegen. Probabilistische Theorien hingegen geben lediglich eine starke Tendenz an. Diese Theorien sind weniger greifbar und schwieriger zu überprüfen.

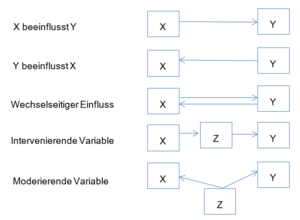

Kausalität

Theorien geben in der Regel Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge an. Die Ermittlung von Kausalbeziehungen zählt zu den zentralen Herausforderungen der Wissenschaften. Dazu müssen die Ursachen- und Wirkungserscheinungen identifiziert werden. Das heißt Untersuchungsgegenstand ist, welche Variable/welches Merkmal der Ursache (unabhängige Variable) und welche Variable der Wirkung zugeordnet werden kann (abhängige Variable). Die Ursache muss immer vor der Wirkung eingetroffen sein.

Entdeckt man in einer empirischen Studie einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, ist es oftmals nicht möglich, die Richtung des Zusammenhangs zu bestimmen. Es stellt sich die Frage, welche Variable für die Wirkung verantwortlich ist und bei welcher Variable sich die Ursache widerspiegelt oder ob gar eine Wechselwirkung zwischen den Variablen vorherrscht. Besonders zu beachten sind auch mögliche Scheinkorrelationen. Das heißt, dass eine dritte (möglicherweise unbekannte) Variable auf die beiden korrelierenden Variablen Einfluss nimmt (mehr zu Korrelation siehe unten).

Die Wirtschaftsinformatik in der Landkarte der Wissenschaften

Um sich in seiner eigenen Disziplin bzw. Wissenschaftskultur zu platzieren, ist es notwendig, sich in der Landkarte der Wissenschaften zu orientieren. Gerade in Zeiten der zunehmenden Zergliederung und Spezialisierung der Wissenschaften, ist es wichtig, den Blick auf das Ganze zu bewahren. Wir wollen uns nun mit der Frage befassen, wie die Wirtschaftsinformatik in das System der Wissenschaften einzuordnen ist.

Die Beschreibung und Einordnung der verschiedenen Wissenschaften ist, wie uns die Wissenschaftsgeschichte zeigt, einem geschichtlichen Wandel unterworfen. Das weist darauf hin, dass die Einteilung der Wissenschaften nicht objektiv ist, sondern von den Wissenschaftler*innen selbst getroffen wird. Wir selbst sind es, die die Merkmale bestimmen, um die Trennlinie zwischen den Disziplinen zu schaffen (Foucault, 2009).

Unterscheidung nach Art der Erkenntnis

Unterschieden wird zuallererst zwischen Erfahrungswissenschaften (empirischen Wissenschaften) und nicht-empirischen Wissenschaften (siehe Empirie). Während die empirischen Wissenschaften durch gezielte Beobachtungen im Labor oder im Feld ihre Theorien weiterentwickeln, verifizieren oder falsifizieren die nicht-empirischen Wissenschaften ihre Erkenntnisse ohne solche Beobachtungen anhand von logischen Überlegungen (z.B. Beweisen).

Beispiele für empirische und nicht-empirische Wissenschaften:

- Empirische Wissenschaften: Biologie, Physik, Soziologie etc.

- Nicht-empirische Wissenschaften: Mathematik, Philosophie, Rechtswissenschaften etc.

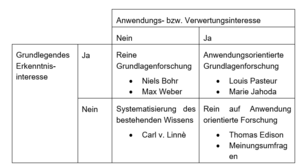

Unterscheidung nach Anwendung und Erkenntnis

Im deutschsprachigen Raum ist es durchaus üblich, zwischen anwendungsorientierter und Grundlagenforschung zu unterscheiden. Die Zuordnung zu einer der beiden Kategorien ist oftmals schwierig. Eine Definitionsmöglichkeit ist beispielsweise die Finanzierung des Forschungsvorhabens. Ist der*die Forscher*in an einer Universität angestellt und kann er*sie frei über sein*ihr Forschungsvorhaben entscheiden, kann er*sie sich den Grundlagen seiner*ihrer Wissenschaftsdisziplin widmen. Ist er*sie jedoch von Auftraggeber*innen abhängig und handelt im Auftrag von externen Geldgeber*innen, wird seine Forschungsarbeit oftmals an der Anwendbarkeit seiner Ergebnisse orientiert sein. Donald Stroke (1997) argumentiert, dass es neben dieser Zweiteilung der Wissenschaft auch noch eine anwendungsorientierte Grundlagenforschung gibt.

Unterscheidung nach Wissensgebieten

Das wissenschaftliche System entwickelte sich im Laufe der Zeit zunehmend komplexer, so dass es notwendig wurde auf die zunehmende Spezialisierung mit einer Aufteilung der Wissenschaft in viele einzelne Disziplinen zu reagieren. Als grundlegende Unterscheidung gilt die Trennung von Universal- und Einzelwissenschaften. Als Universalwissenschaften gelten die Philosophie und die Theologie. Während letzterer oftmals die Wissenschaftlichkeit abgesprochen wird, zeichnet sich die Philosophie dadurch aus, dass sie sich nicht auf ein einzelnes Wissensgebiet beschränkt, sondern die Gesamtheit der Wirklichkeit betrachtet.

Die Einzelwissenschaften hingegen werden oftmals in drei grobe Bereiche eingeteilt: in die Natur-, Strukturwissenschaften, sowie Kulturwissenschaften (Anzenbacher, 1981). Innerhalb dieser verschiedenen Gruppen gibt es diverse Disziplinen. Durch Differenzierung entstehen neue Zweige von Wissenschaften. Naturwissenschaften untersuchen eine Wirklichkeit, deren Existenz an sich sie nicht beweisen, sondern voraussetzen, nämlich Naturerscheinungen und Naturgesetze. Das Kenntnisobjekt der Naturwissenschaften ist die Materie, also die Erforschung der belebten wie der unbelebten Natur. Naturwissenschaft versammelt jene Disziplinen, die sich mit Naturobjekten auseinandersetzen. Sie beschreiben die Eigenschaften dieser Objekte und erklären sie aus den gesetzmäßigen Verknüpfungen und Beziehungen der Dinge im Raum. Von der äußeren Wahrnehmung ausgehend und mit Hilfe der Grundbegriffe des logischen Denkens bestimmen die Naturwissenschaften den Inhalt der äußerlichen Erfahrung in begrifflicher, nach Möglichkeit mathematisch-quantitativer Weise. Zu den klassischen Methoden der Naturwissenschaften zählen das Experiment und die Modellbildung. Dabei greifen sie auf mathematische Methoden zurück. Unter die klassischen Naturwissenschaften fallen Biologie, Chemie, Physik und Geologie. (Eisler, 1904, S. 721f.)

Die Ingenieurwissenschaften versuchen Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften praktisch anzuwenden und für die Lösung und Realisierung von technischen Problemen, Verfahren oder Produkten zu gebrauchen. Zu den Struktur- oder Formalwissenschaften zählen die Mathematik, Logik, theoretische Informatik, Systemtheorie. Der Gegenstandsbereich der Strukturwissenschaften ist die gesamte Wirklichkeit. Sie suchen nach Gesetzmäßigkeiten, denen abstrakte Strukturen unterliegen und zwar unabhängig davon, ob sich diese Strukturen in unbelebten oder belebten, natürlichen oder künstlichen Systemen wiederfinden.

Die Strukturwissenschaften, allen voran die Mathematik, bilden die Basiswissenschaften für das Verständnis schlechthin. Mittels strukturwissenschaftlicher Methoden wird von den qualitativen Eigenschaften eines Gegenstandes abstrahiert und die Wirklichkeit durch mathematische Begriffe, Symbole und deren Transformationen ersetzt. (Küppers, 2000)

Zu den Kulturwissenschaften zählen die Geisteswissenschaften und die Sozialwissenschaften. Zwischen diesen beiden Gebieten gibt es viele Überschneidungen. Die Sozialwissenschaften stehen aus ihrer geschichtlichen Entwicklung heraus den Naturwissenschaften näher. Sie wollen Phänomene gesellschaftlichen Zusammenlebens ursächlich erklären. Sie verwenden hierzu traditionell positivistische Ansätze, die Kausalzusammenhänge bestätigen wollen. Die Geisteswissenschaften wollen diese Phänomene hingegen verstehen, nachvollziehen und die Motivation der handelnden Individuen erfassen.

Zu den Geisteswissenschaften zählen u.a. die Philosophie, Kommunikationswissenschaft, Sprachwissenschaften, Geschichtswissenschaften, Kunstwissenschaften sowie die Rechtswissenschaften (Wissenschaftsrat, 2006, S. 17). Zu den Sozialwissenschaften zählen Disziplinen wie die Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und die Politikwissenschaften. Disziplinen wie die Kommunikationswissenschaften oder die Rechtswissenschaften werden je nach Art ihres Empiriebezugs und der Ausrichtung entweder den Sozial- oder den Geisteswissenschaften zugeordnet. Da die Abgrenzung von Geistes- und Sozialwissenschaften immer schwieriger wurde, wurde mit Humanwissenschaften ein neuer Begriff geschaffen. Zu den Humanwissenschaften zählen alle Disziplinen, die sich mit dem Menschen und seiner Kultur beschäftigen.

Eine Aufstellung dieser Art, in der Geschichte auch oft Baum des Wissens genannt, ermöglicht einen Überblick. Sie wurde aber in den letzten Jahrzehnten oftmals hinterfragt. Es gibt zu viele Schnittstellen. Viele Wissenschaften lassen sich nicht klar einem Bereich zuordnen.

Interdisziplinarität

Die große Spannbreite an unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen ruft auch die Interdisziplinarität ins Leben. Interdisziplinarität ist die Zusammenarbeit von Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Disziplinen, um gemeinsam an der Entwicklung und Umsetzung von Forschungsprojekten zu arbeiten. Dies betrifft auch die Wirtschaftsinformatik.

Transdisziplinarität

Neue Wege des Denkens gehen über die disziplinären Grenzen hinaus. Zeitgenössische Forschung findet zusehends in einem anwendungsorientierten Kontext statt. Die Problemformulierung wird dialogisch in einem Kommunikationsprozess mit verschiedenen Stakeholdern ausgehandelt.

„Disziplinen sind nicht mehr die entscheidenden Orientierungsrahmen für die Forschung noch für die Definition von Gegenstandsbereichen. Stattdessen ist die Forschung durch Transdisziplinarität charakterisiert: Die Problemlösungen entstehen im Kontext der Anwendung, transdisziplinäres Wissen hat seine eigenen theoretischen Strukturen und Forschungsmethoden, die Resultate werden nicht mehr über die institutionellen Kanäle, sondern an die am Forschungsprozess Beteiligten kommuniziert (Gibbons et al., 1194, 5; Funtowicz/Ravetz, 1993, 109).“ (Weingart 1997)

Wirtschaftsinformatik

Die Wirtschaftsinformatik ist eine junge Wissenschaft, die ihre Systemgrenzen und -inhalte noch genau definieren muss. Sie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die neben ihren eigenen Inhalten sehr stark auf Wissenschaften wie Informatik, Mathematik, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft Bezug nimmt. Die Informatik oder Computerwissenschaft selbst ist im Vergleich zu den traditionellen Wissenschaftsdisziplinen wie Physik, Medizin oder Rechtswissenschaft eine relativ junge Wissenschaftsdisziplin. Erste Ausbildungsprogramme gab es erst seit den 1950er und 1960er Jahren. Gerade diese jungen Disziplinen haben oftmals ein starkes Bedürfnis nach Selbstreflexion und -positionierung. Schließlich hat die Informatik eine große gesellschaftliche Relevanz, schaut man sich die hohe Dichte an Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in professionellen wie privaten Lebensbereichen an. (Bruckner, 2007, S. 3)

Wesentliche erkenntnistheoretische Positionen

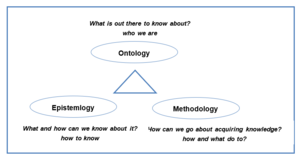

Bevor die wesentlichen erkenntnistheoretischen Positionen unserer Zeit diskutiert werden sollen, müssen vorab noch einige wichtige Begrifflichkeiten geklärt werden, wie die Unterscheidung zwischen Ontologie, Epistemologie und Methodologie.

Ontologie – Welt an „sich“: Wissenschaft vom Sein, vom Seienden als solchem, von den allgemeinsten, fundamentalen, konstitutiven Seinsbestimmungen (=allgemeine Metaphysik) (Eisler, 1904). Grundsätzliche Fragen der Ontologie als Disziplin der theoretischen Philosophie sind: „Gibt es eine reale Welt, die unabhängig von unserem Wissen über sie besteht?“, „Was existiert?“, „Was kann erforscht werden?“.

Epistemologie – Erfahrbarkeit der Welt: Die Epistemologie (Erkenntnistheorie) beschäftigt sich damit, wie Wissen zustande kommt. Die Grundfrage der Epistemologie ist, ob ein*e Beobachter*in die Wirklichkeit erkennen kann oder nicht. Methodologie: Unter Methodologie wird die Lehre von den Methoden verstanden (Methoden siehe unten). Sie stellt sich die Fragen nach den Mitteln und Methoden, mit denen systematisch Wissen gewonnen werden kann.

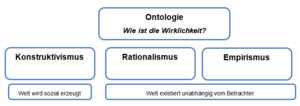

Erkenntnisfortschritt zählt zu den wesentlichen Aufgaben der Wissenschaften. Die Frage, die sich nun stellt, bezieht sich auf das „wie“ der Forschung, um an neue Erkenntnisse zu kommen. In den meisten wissenschaftlichen Disziplinen gibt es verschiedene Auffassungen von Erkenntnistheorie (=Epistemologie) bzw. Wissenschaftstheorie. Die erkenntnistheoretischen Positionen bestimmen auch, welche Rollen die jeweilige wissenschaftliche Disziplin erhält (Kornmeier, 2007). Von den meisten Menschen unbestritten ist, dass es Gegenstände gibt, die außerhalb des menschlichen Bewusstseins existieren. Die Menschen können auf die Existenz dieser Gegenstände nur bedingt einwirken sowie die Struktur dieser Welt nicht ändern (z.B. nicht durch eine Mauer gehen oder fliegen). Worüber es keine Einigkeit gibt, ist die Existenz von Allgemeinbegriffen, Eigenschaften, und Klassen. Gibt es eine über den einzelnen Dingen stehende Existenz (Essentialismus) oder nicht (Nominalismus).

Auf einer ontologischen Ebene, auf der Seinsebene, existieren Dinge unabhängig vom Menschen, aber die ontologische Ebene ist von der erkenntnistheoretischen zu unterscheiden, die die Vorstellung darüber wie Menschen die Realität wahrnehmen, betrifft.

(Naiver) Realismus

Vertreter*innen des Realismus gehen davon aus, dass die Realität unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung existiert, also dass es eine denkunabhängige Wirklichkeit gibt. Die Realität ist der Maßstab dafür, ob Aussagen als wahr und falsch definiert werden. Die meisten Wissenschaftler*innen sind sich jedoch einig, dass die erkenntnistheoretische Position der Realist*innen nicht haltbar ist. Menschen nehmen selektiv wahr, das heißt nur einen Teil der Informationen, welche die Umwelt bereitstellt. Zusätzlich sind die Deutungsweisen für die Wahrnehmungen der Wirklichkeit nicht immer eindeutig, sondern anfällig für Täuschungen jeglicher Art.

(Radikaler) Konstruktivismus Die Konstruktivist*innen stehen in ihrer Position konträr den Vertreter*innen des Realismus gegenüber. Konstruktivist*innen erkennen keine subjektunabhängige Realität an. Das heißt, die Wirklichkeit wird immer von den einzelnen Individuen selbst konstruiert. Dass die Realität bestimmte Eigenschaften und Charakteristika hat, wird nicht bestritten, aber sie ist nur über Beobachtungen von einzelnen Menschen zugänglich, die diese Beobachtungen zugleich interpretieren und auslegen. Menschen schreiben den Dingen damit ihre eigenen Bedeutungen zu, die im Rahmen eines sozialen Austauschs mit anderen geteilt werden. Auch die Wissenschaft ist daran gebunden. Das heißt, sie entwickeln keine objektiven Erkenntnisse, sondern entwickeln subjektive Konstrukte. Kritisiert wird am radikalen Konstruktivismus, dass, vorausgesetzt man bleibt konsequent, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gewonnen werden können, weil die Wirklichkeit nicht direkt wahrnehmbar ist.

(Klassischer) Rationalismus

Vertreter*innen des Rationalismus sehen ihre Erkenntnis auf Verstand und Vernunft gegründet. Einer Beobachtung muss immer eine Theorie vorausgehen, da es keine voraussetzungs- oder theoriefreien Erfahrungen gebe. Der Erkenntnisprozess des Rationalismus beruht auf der Deduktion (siehe oben). Das heißt die rationale Erkenntnis beruht immer auf einer vorhandenen Erkenntnis von der weitere Aussagen und Annahmen abgeleitet werden. Die deduktive-nomologische Erklärungsmethode ist von besonderer Bedeutung.

Empirismus

Für die Vertreter*innen des Empirismus ist die wichtigste Quelle der Erkenntnis die sinnliche Wahrnehmung. Eine wissenschaftliche Theorie entsteht durch Beobachtung, Befragung oder durch im Experiment gemachte Erfahrungen. Mit dem Aufkommen des Empirismus am Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit kam es zu einem Aufschwung der Naturwissenschaften. Nicht mehr Deduktion, sondern Induktion wurde zum maßgeblichen Prinzip der Erkenntnisse. Von einer endlichen Zahl an Beobachtungen (Stichprobe, beschränkte Fallzahlen) wird auf das zugrundeliegende Gesetz geschlossen. Der Empirismus entwickelte sich mit den philosophischen Strömungen des Positivismus und Neopositivismus weiter. Diese akzeptieren im Gegensatz zum reinen Empirismus auch die Existenz des menschlichen Bewusstseins. Die Positivist*innen suchen nicht nach dem eigentlichen „Wesen“ einer Tatsache. Tatsachen werden als solche hingenommen. Jegliche Art von Metaphysik wird abgelehnt. Die Neoposivist*innen, die eng mit der Gruppe des „Wiener Kreises“ (Schlick, Carnap, Neurath) verbunden waren, stellten keine Überlegungen über Empfindungen und Bewusstsein an. Anstatt psychologischer Fragestellungen werden Aussagen über die reale Welt logisch untersucht (Logischer Empirismus, logischer Positivismus). Nur solche Aussagen werden als wissenschaftliche Aussagen zugelassen, die in sinnlich wahrnehmbare (naturwissenschaftlich beobachtbare) Gegebenheiten übersetzt werden können. Diese Aussagen werden Protokollsätze, Elementarsätze oder auch Beobachtungsaussagen genannt. (Behrens, 1993), (Kornmeier, 2007)

In derzeitigen Wissenschaften dominierende Ansätze

Obwohl sich Rationalismus und Empirismus nach Art der Erkenntnisquelle unterscheiden (Vernunft/Deduktion <-> Beobachtung/Induktion) gibt es dennoch einige Gemeinsamkeiten. Beiden gemein ist die Suche nach den letzten und sicheren Fundamenten des Wissens. Allgemein haben sich die beiden Strömungen aneinander angenähert. Es gibt weder Strömungen, die der „reinen Deduktion“ noch die der „reinen Induktion“ anhängen.

- Kritischer Rationalismus wurde entscheidend von Karl Popper geprägt und stellt eine Kombination und Weiterentwicklung von klassischem Rationalismus und Neopositivismus dar und beinhaltet Elemente der Deduktion und Induktion. Basierend auf der Annahme, dass menschliche Vernunft grundsätzlich fehlbar ist und damit auch die Ergebnisse rationalistischer Begründungen nicht unumstößlich sind, ist Wissen immer nur vorläufig gültig. Die Induktion alleine ist zur Erkenntnisgewinnung ungeeignet. Aus Beobachtungen und Experimenten können keine generalisierten Aussagen abgeleitet werden. Nur weil bislang nur weiße Schwäne beobachtet wurden, heißt das noch lange nicht dass alle Schwäne auf der Welt weiß sind. Eine Aussage kann niemals verifiziert werden (d.h. endgültig bestätigt werden), dennoch ist es möglich aus den eigenen Fehlern (falschen Annahmen) zu lernen. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es nach der Wahrheit zu streben und falls sich eine Aussage als fehlerhaft erweist (=Falsifikation) diese zu korrigieren (=methodischer Rationalismus). Das heißt Aussagen müssen falsifizierbar sein, also grundsätzlich muss es möglich sein diese Sachverhalte empirisch zu überprüfen und auch zu widerlegen, und in einer logischen Prüfung widerspruchsfrei sein. Solange eine Theorie nicht widerlegbar ist, gilt die darauf aufbauende Idee als vorläufig bestätigt. Kritisch wird der Rationalismus deswegen genannt, da Aussagen durch die Falsifikation immer wieder hinterfragt werden. Rationalismus steht dafür, dass im Gegensatz zum Empirismus und Positivismus das theoretische Denken in den Vordergrund tritt. Der Kritische Rationalismus stellt methodologische Fragen in den Mittelpunkt (z.B. Wie können Theorien formuliert, geprüft bzw. geändert werden?). Es geht vor allem um die (modell-)theoretische Herleitung von Hypothesen und deren Überprüfung an der Realität.

- Unter Konstruktivismus werden unterschiedliche Strömungen zusammengefasst. Zu einem der Erlanger Konstruktivismus (Methodischer Konstruktivismus), der von dem Mathematiker Paul Lorenz begründet wurde. Die Vertreter*innen dieser Richtung des Konstruktivismus betrachten Wissenschaft und Wissenschaftstheorie kritisch. Es geht ihnen um die Entwicklung einer intersubjektiv nachvollziehbaren Wissenschaftssprache, um sprachliche Missverständnisse zu vermeiden. Der Sozialkonstruktivismus, der sich auf die Soziologen Peter L. Berger und Thomas Luckmann (1980) und deren Hauptwerk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ beruft, geht davon aus, dass die wissenschaftliche Erkenntnis nicht unabhängig von den sozialen Situationen der Forscher*innen gesehen werden kann. Naturwissenschaftliche (vermeintlich objektive) Tatsachen sind vom sozialen Umfeld des*der Forscher*in geprägt. Die Konstruktivist*innen richtet ihr Hauptaugenmerk auf meta-theoretische Fragen, sowie deren Verbindungen zur Empirie. (Kornmeier, 2007, S. 29ff)

| Objektive Welterkennung möglich | Objektive Welterkennung nicht (vollständig) möglich | |

|---|---|---|

| Objektive Welterkennung nicht (vollständig) möglich Welt existiert unabhängig vom Beobachter (Essentialismus) | Positivismus | Kritischer Rationalismus |

| Diskursive/soziale Konstruktion der Wirklichkeit (Konstruktivismus) |

|

Interpretative Sozialforschung |

Kritische Betrachtung des Wissenschaftssystems