Knowledge Management Instruments und Enterprise Knowledge Infrastructures - Wissensmanagementsysteme: Unterschied zwischen den Versionen

K (JUNGBAUER Christoph verschob die Seite MN437 - Knowledge Management Instruments und Enterprise Knowledge Infrastructures - Wissensmanagementsysteme nach Knowledge Management Instruments und Enterprise Knowledge Infrastructures - Wissensmanagementsysteme) |

|

(kein Unterschied)

| |

Aktuelle Version vom 27. September 2023, 09:11 Uhr

Wissensmanagement-Modell: Integrierte Wissensmanagement-Systeme

Ziele der Lektion:

- Beschreibung von Wissen und Wissenskommunikation

- Darstellung der Zielebenen Strategie, Prozesse und Systeme

- Kennenlernen der Handlungsfelder und Ansatzpunkte für Wissensmanagement

- Vorstellen der Architektur integrierter Wissensmanagement-Systeme

- Darstellen der Wissensmanagement-Prozesse und der unterstützenden Systeme

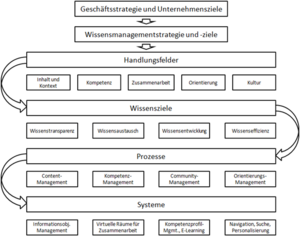

Im Abschnitt über implizites Wissen wurde bereits auf den Nutzen von Modellen für den Transfer von Wissen hingewiesen (vgl. Abschnitt 1.2.1). Ein sehr anschauliches und durchgängiges Modell für Wissensmanagement im Unternehmen hat Gernot Riempp mit seinem Werk „Integrierte Wissensmanagement-Systeme“ erschaffen, in dem er die Implementierung von Wissensmanagement im Unternehmen anhand einer Architektur beschreibt. Riempp definiert Wissensmanagement durch seine Unterstützungsfunktion bei der Durchführung der Geschäftsprozesse in Organisationen. Seine Absicht war die Erschaffung eines Architekturmodells, das nicht auf einzelne Aspekte von Wissensmanagement beschränkt bleibt und einseitig soziale, organisatorische oder technische Maßnahmen aufgreift, sondern die Erschaffung eines umfassenden, integrierten Systems. Die Anforderungen an ein solches System ergeben sich aus der Geschäftsstrategie, aus der die operativen Tätigkeiten und Prozesse folgen, die durch Wissensmanagement unterstützt werden sollen (vgl. Riempp 2004, S. 3).

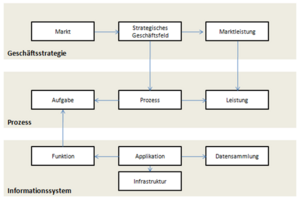

Riempp baut auf dem Drei-Ebenen-Modell des Business Engineering nach Österle auf. Dieses bringt die drei Gestaltungsfelder Strategie, Prozesse und Informationssysteme in eine hierarchische Ordnung, anhand derer sich die Wechselwirkungen und Zusammenhänge darstellen lassen. Mit Hilfe der Geschäftsstrategie definieren Unternehmen ihre Geschäftsfelder. Damit legen sie fest, auf welchen Märkten sie sich engagieren und welche Marktleistungen sie produzieren wollen. Außerdem legen sie auf dieser Ebene fest, welche Struktur ihre Aufbauorganisation hat, bilden ein Führungssystem aus und geben ihm die notwendigen Führungsinstrumente. Auf der Ebene der Prozesse werden die Produkte und Leistungen konkretisiert, mit denen die Marktleistung erbracht wird. Die Prozesse fassen die einzelnen Aufgaben zusammen, die zu ihrer Produktion notwendig sind.

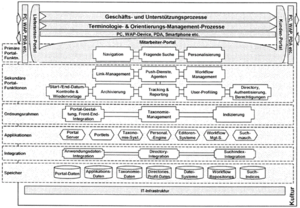

Die obere Abbildung zeigt, wie diese Aufgaben auf der Ebene der Informationssysteme durch Funktionen unterstützt werden, welche durch Applikationen und ihre Datenbestände erbracht werden (vgl. Riempp 2004, S. 49).

Gegenstandsbestimmung

Wissen wird von Riempp anhand seiner Relevanz für ein betriebswirtschaftlich orientiertes Wissensmanagement definiert (vgl. Riempp 2004, S. 63–64):

- Wissen ist das Produkt sensorischer Erfahrungen, mittels derer Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und verstehen. Die menschliche Fähigkeit zur Aufnahme und zum Verstehen dieser Umwelt ist dabei individuell ausgeprägt und damit mehr oder weniger begrenzt.

- Menschen machen sich ein Bild von ihrer Umwelt, die sie in Form von mentalen Modellen abbilden. Diese Modelle sind ein Produkt kognitiver Anstrengungen, unterliegen aber auch emotionalen und sozialen Einflüssen. Mentale Modelle sind daher kein exaktes Abbild der Umwelt. Sie sind ebenso ein Ausdruck von Phantasie und Kreativität und werden durch soziale Aushandlungsprozesse verändert. Sie sind tief in ihren Träger*innen verankert und nur zum Teil bewusst, daher sind sie auch nur bedingt explizierbar.

- Soziale Gemeinschaften beruhen auf geteilten mentalen Modellen. Die gemeinsamen Vorstellungen sind der soziale Konsens, der die Abstimmungsprozesse innerhalb einer Gemeinschaft vereinfacht und damit koordiniertes Handeln möglich macht.

- Wissen erlangt seinen Wert im unternehmerischen Kontext durch seine Eignung zur Lösung konkreter Problemstellungen. Es erlangt seine Wahrheit durch Bewährung und nicht durch eine objektiv-wissenschaftliche Richtigkeit. Aus diesem Anspruch folgt der handlungsleitende Aspekt von Wissen, das seinen Wert erst in der Anwendung erhält. Die Kompetenz eines Menschen bemisst sich daher nicht allein aus seinem Wissen. Sie beruht auf Kennen, Können und angemessenem Entscheiden.

- Wissen und mentale Modelle sind an ihre*n Träger*in gebunden. Nur diese*r kann angemessen entscheiden und handeln. Daher ist Wissen nicht unabhängig von seinem*seiner Träger*in und damit nicht unmittelbar managebar. Wissen kann aber ausschnittsweise abgebildet und in Form von Informationsobjekten externalisiert werden. Mit Hilfe dieser Informationsobjekte und ergänzender Kontextinformation kann das Wissen von einem Menschen zu einem anderen übertragen werden.

Kommunikationsmodell für den Wissenstransfer

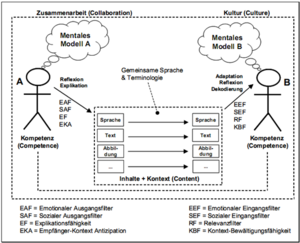

Diese Definition von Wissen lässt bereits die Probleme erahnen, welche die Übertragung von Wissen zwischen zwei Personen gefährden. Anhand eines Modells für den Austausch von Wissen durch dessen Abbildung in Informationsobjekten und deren Rezeption durch eine*n Empfänger*in werden die Faktoren deutlich, die diesen Prozess beeinflussen. Das im Weiteren beschriebene Kommunikationsmodell ist in der unteren Abbildung dargestellt (Riempp 2004, S. 69).

Die im Rahmen einer Kommunikation ausgetauschten Informationen werden durch eine Reihe von Filtern reduziert, die bei Sender*in und Empfänger*in wirken. Der emotionale Ausgangsfilter (EAF) beruht auf der Tatsache, dass sich Kommunikation nicht ausschließlich auf der Sachebene abspielt. Jede zwischenmenschliche Kommunikation wird durch das Verhältnis auf der Beziehungsebene beeinflusst. Positive Emotionen regen den Austausch an, während negative Emotionen die Kommunikation beschränken oder verhindern. Der soziale Ausgangsfilter (SAF) wird durch die kulturellen Umgebungsbedingungen bestimmt, deren Normen und Werte darüber bestimmen, welche Informationen anerkannt und richtig sind und ob ihr Austausch sozial erwünscht ist. Die Explikationsfähigkeit (EF) ist Ausdruck der Kompetenz des*der Sender*in. Sie entscheidet darüber, in welchem Umfang und mit welcher Qualität die Abbildungsversuche des mentalen Modells erbracht werden. Die Empfänger-Kontext-Antizipation (EKA) ist die Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Verstehensfähigkeit des Gegenübers und der Versuch, die Kommunikation an diese anzupassen.

Bei dem*der Empfänger*in wirken ähnliche Mechanismen. Die Kontext-Bewältigungsfähigkeit (KBF) bestimmt, in welchem Ausmaß der*die Empfänger*in die Informationen und den ihn*sie umgebenden Kontext aufnehmen und mittels seines*ihres eigenen mentalen Modells interpretieren und reflektieren kann. Der Relevanzfilter (RF) wird durch das Interesse des*der Empfänger*in bestimmt, das diese*r an den übertragenen Informationsinhalten hat.

Nur wenn diese für ihn*sie bedeutsam sind, wird er*sie die Anstrengung unternehmen, sie aufzunehmen und zu verarbeiten. Der soziale Eingangsfilter (SEF) ist durch die Kultur determiniert, die darüber bestimmt, ob Einzelleistung oder Teamarbeit, individuelle Schöpfung oder gemeinsame Wissensentwicklung geschätzt und belohnt werden. Schließlich wirkt bei dem*der Empfänger*in auch noch der emotionale Eingangsfilter (EEF). Die Gefühle gegenüber dem*der Kommunikationspartner*in tragen entweder dazu bei, die Kommunikation zu fördern, oder verhindern diese durch Flucht- und Abwehrverhalten (vgl. Riempp 2004, S. 69–70).

Anhand des Kommunikationsmodells ist ersichtlich, dass es eine Reihe von Voraussetzungen gibt, die für einen erfolgreichen Austausch von Information notwendig sind (vgl. Riempp 2004, S. 70–71):

- Die beiden Kommunikationspartner*innen müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Kenntnis von kulturellen Eigenheiten wie Ausdrucksweisen, Gestik und Mimik unterstützt die Kommunikation und erleichtert die Interpretation des Kontextes.

- Eine Übereinstimmung hinsichtlich der verwendeten Terminologie beschleunigt die Kommunikation. Ohne diese müssen die beiden Kommunikationspartner*innen die verwendeten Begriffe erst aushandeln, bevor sie verwendet werden können.

- Die Kommunikation zwischen zwei Individuen setzt voraus, dass es einen gemeinsamen Raum gibt, innerhalb dessen sie stattfinden kann. Diese Räume können reale physische Stätten sein, aber auch rein virtuell existieren. Dabei ist zu beachten, dass es räumliche und zeitliche Nähe den Kommunikationspartner*innen ermöglicht, das Verhalten des Gegenparts zu beobachten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Damit wird die Kommunikation durch Kontextinformationen bereichert, die die Integration der Informationen in die bestehenden mentalen Modelle erleichtern.

Handlungsfelder im Wissensmanagement

Dieses Modell für den Wissensaustausch verdeutlicht, welche Elemente für einen gelungenen Wissenstransfer berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig zeigt es auf, wo es zu Problemen kommen kann, die durch Managementmaßnahmen korrigiert werden müssen. Aus dem Modell lassen sich die Handlungsfelder bestimmen, die durch Wissensmanagement bearbeitet werden müssen (vgl. Riempp 2004, S. 71–72). Als Merkhilfe kann man sich die Begriffe im Englischen als die vier Cs einprägen (Competence, Content, Cooperation und Culture):

- Kompetenz: Menschen besitzen Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie zur Erfüllung von Aufgaben einsetzen. In diesen Handlungen und Entscheidungssituationen entsteht Wissen darüber, was sich bewährt und was nicht. Die Kompetenz einer Person entsteht demnach durch die Anwendung von Wissen in praktischen Anwendungsfällen. Bezogen auf das Unternehmen, entscheidet sich die Kompetenz eines*einer Mitarbeiter*in durch seine*ihre Fähigkeit, sein*ihr Wissen zur Erreichung organisationaler Ziele einzusetzen.

- Inhalt und Kontext: Der Wissensaustausch zwischen mehreren Personen passiert über die teilweise Abbildung der mentalen Modelle mit Hilfe von Informationsobjekten. Eine Kombination verschiedener Verfahren (z.B. Text, Bild, Grafik, Animation, Video, etc.) führt zu einer reichhaltigeren Abbildung, in der neben der reinen Information auch Kontextinformationen enthalten sind. Dadurch fällt es dem*der Empfänger*in leichter, die empfangenen Informationen in sein*ihr eigenes mentales Modell einzuordnen. Die Kombination von Inhalt und Kontext wird als Content bezeichnet.

- Zusammenarbeit: Diese ist die Voraussetzung von Wissensarbeit, da die zunehmende Tiefe der einzelnen Wissensgebiete dazu führt, dass das Wissen mehrerer Spezialisten kombiniert werden muss, um ein wissensintensives Produkt zu erstellen. Die Zusammenarbeit findet in physischen und virtuellen Räumen statt. In physischen wie auch in virtuellen Räumen müssen Werkzeuge bereitstehen, die die Abbildung der Informationsobjekte unterstützen.

- Kultur: Die Bereitschaft, Wissen auszutauschen, steht und fällt mit der Kultur, die die emotionalen und sozialen Voraussetzungen dafür schafft. Eine förderliche Umgebung ermutigt Menschen, ihr Wissen zu explizieren und anderen mitzuteilen und motiviert sie umgekehrt auch, fremdes Wissen zu suchen und aufzunehmen.

Ansatzpunkte für Wissensmanagement-Maßnahmen

Analog zu den Handlungsfeldern lassen sich die Ansatzpunkte bestimmen, an denen Wissensmanagement-Aktivitäten ansetzen können. Die Entsprechungen zu den Handlungsfeldern Kompetenz, Inhalt und Kontext sowie Zusammenarbeit sind (vgl. Riempp 2004, S. 76):

- Human-orientiertes Wissensmanagement: Ansatzpunkt ist der Mensch mit seinen Kompetenzen. Deren Entwicklung muss durch Lernen und praktische Erfahrungen gefördert werden. Gibt es vorrangig Aktivitäten zu diesem Ansatzpunkt, wird eine Personalisierungsstrategie verfolgt. Dabei werden die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen gefördert und zur Lösung neuartiger Problemstellungen eingesetzt.

- Technik-orientiertes Wissensmanagement: Im Mittelpunkt steht die Unterstützung des Menschen bei der Erzeugung von Informationsobjekten sowie bei deren Speicherung, Verteilung und Nutzung. Wissensmanagement-Aktivitäten in diesem Bereich sind ein Hinweis für die Kodifizierungsstrategie. Deren Merkmal ist die Wiederverwendung von Wissen durch Standardisierung von Abläufen und Dokumenten, um damit gleichartige Dienstleistungen mit hoher Qualität zu erbringen.

- Interaktions-orientiertes Wissensmanagement: Der Aufbau und die gemeinsame Anwendung von Wissen stehen hier im Vordergrund. Wissen wird sozialisiert und tief im Gedächtnis aller Mitarbeiter*innen verankert. Die breite Verteilung des Wissens berechtigt zu sagen, dass das Wissen in der Organisation selbst verankert wird, es kommt zum organisationalen Lernen. Das Bild der lernenden Organisation ist durchaus angemessen. Zwar bleibt das Wissen an den Menschen gebunden, jedoch führt normalerweise nur die Schließung des Betriebes dazu, dass alle Mitarbeiter*innen mit einem Schlag das Unternehmen verlassen und dieses Wissen damit verloren geht.

Drei-Ebenen-Gliederung

Ausgehend von der Gliederung des Drei-Ebenen-Modells des Business Engineering verortet Riempp Wissensmanagement-Aktivitäten auf den Ebenen Strategie, Prozesse und Systeme (vgl. Riempp 2004, S. 77–91).

Strategieebene

Beim Strategie-orientierten WM stehen die ökonomischen Ziele im Vordergrund, die durch eine geeignete Wissensmanagement-Strategie unterstützt werden sollen. Die Untersuchung von Hansen et al. hat den Zusammenhang der WM-Strategie mit den IT-und HR-Strategien gezeigt, sowie deren Ausrichtung an der Unternehmensstrategie (vgl. Abschnitt 2.1). Im Gegensatz zur operativen Planung mit ihren weitgehend quantitativen Zielen ist es bei der Strategieplanung schwieriger, Ziele, kritische Erfolgsfaktoren, sowie Mess- und Führungsgrößen zu definieren. Je nach Unternehmensstrategie wird die Wissensmanagement-Strategie einen der Ansatzpunkte Mensch, Organisation oder Technik bevorzugen. Meist wird diese außerdem eine der Aktivitäten Erfassen, Schaffen, Verteilen oder Nutzen von Wissen besonders betonen. Auf der Basis der von ihm durchgeführten Workshops und einer Auswertung der verfügbaren Literatur definiert Riempp die folgenden Ziele für Wissensmanagement (vgl. Riempp 2004, S. 132):

- Transparenzierung des in der Organisation vorhandenen Wissens

- Förderung des Austausches von Wissen

- Steuerung der Wissensentwicklung für aktuelle und künftige Anforderungen

- Sicherstellen der Effizienz von Wissensmanagement und Wissensnutzung

Ausgehend von den Zielen müssen die kritischen Erfolgsfaktoren bestimmt werden, ohne die die Ziele nicht erreicht werden können. So ist es beispielsweise bei der Personalisierungsstrategie notwendig, dass die Mitarbeiter*innen über die notwendige Expertise verfügen. Ohne diese bereits im Vorfeld aufgebaut zu haben, kann diese Strategie nicht verfolgt werden. Zur Ausgestaltung des Messsystems müssen die Ziele operationalisiert werden. Auf der Ebene der Informationssysteme finden sich viele Messgrößen, wie etwa Anzahl der Zugriffe auf Dokumente, Anzahl der Zugriffe auf das System, Anzahl der Suchvorgänge, das Nutzungsverhalten der Benutzer*innen etc. Bei den Prozessen wird es schon schwieriger, hier könnten die Anzahl der dokumentierten Prozesse sowie ihre Aktualität gemessen an der Zeitspanne zum letzten Review herangezogen werden. Das Messen der Kompetenz stellt in dieser Hinsicht die Königsklasse dar, da sie sich erst in ihrer Anwendung zeigt. Betrachtet man die Maßnahmen zur Evaluierung von Personalentwicklungsmaßnahmen in der Praxis, so beschränken sich die meisten Unternehmen darauf, die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen direkt nach der Schulung zu erheben. Eine langfristige Beobachtung der Effektivität von Weiterbildungsmaßnahmen ist dagegen in der Praxis selten.

Prozessebene

Beim Prozess-orientierten Wissensmanagement liegt der Fokus auf den Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Wissen stehen. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den vier strategischen Zielebenen (vgl. Riempp 2004, S. 81-82):

- Am Begin steht das Lokalisieren und Erfassen von implizitem Wissen, das in Form von Kompetenz bei den Mitarbeiter*innen im Unternehmen vorhanden ist, sowie von explizitem Wissen, dessen Inhalt und Kontext in Informationsobjekten abgebildet wurde.

- Der Austausch von Wissen zwischen seinen Träger*innen erfolgt in gemeinsamen Räumen. Diese können die Form von physischen Orten haben oder auch rein virtuell existieren. Voraussetzung für den direkten Austausch ist die Kenntnis von Personen, die die gesuchte Expertise haben. Hinweise dafür bieten beispielsweise Yellow Pages und ähnliche Kataloge, die die Kompetenz der Mitarbeiter*innen erfassen. Das Pendant zum Austausch impliziten Wissens ist die Verteilung der Informationsobjekte, in denen explizites Wissen festgehalten wurde.

- Das Wissen für zukünftige Produkte ist oft noch nicht vorhanden und kann aufgrund seiner Neuartigkeit auch nicht auf Märkten erworben werden. Es muss daher im Unternehmen selbst entwickelt werden. Wissen kann durch zielgerichtete Forschung, aber auch durch Lernprozesse entwickelt werden, die im Arbeitsprozess laufend stattfinden. Qualitätszirkel und kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind ein Beispiel dafür, wie Wissen auch in Unternehmen geschaffen wird, die keine Forschung betreiben.

- Die Nutzung des Wissens ist schließlich der eigentliche Zweck aller Wissensmanagement-Aktivitäten. Wissen wird in den Geschäftsprozessen eingesetzt und leistet damit einen Beitrag zum ökonomischen Erfolg des Unternehmens.

Systemebene

System-orientiertes Wissensmanagement hat die Informationssysteme zum Gegenstand, die die Werkzeuge zur Umsetzung von Strategie und Prozessen bereitstellt. Je nach Handlungsfeld gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Kompetenz wird durch Lernen entwickelt, das mit E-Learning unterstützt werden kann. Kompetenzprofile und –raster unterstützen den*die Personalentwickler*in bei der Planung von Schulungsmaßnahmen und sind die Grundlage für die Suche nach Wissensträger*innen über Kompetenzverzeichnisse. Kreativwerkzeuge wie Mind-Mapping Tools unterstützen die Entwicklung von Ideen, die mit Multimedia-Werkzeugen und Textverarbeitungswerkzeugen in Bild, Text, gesprochener Sprache usw. festgehalten werden. Die so erstellten Inhalte werden durch Dokumenten- und Content-Management-Systeme verwaltet und den Mitarbeiter*innen zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit wird durch die virtuellen Räume von Community-Management-Systemen unterstützt. IT-Systeme stellen Werkzeuge zum Lokalisieren von Wissensträger*innen, zum Kontaktieren dieser Personen, zum gemeinsamen Arbeiten an Aufgaben und zum Abwickeln von Prozessen zur Verfügung. In diesen Bereich fallen Instrumente zur Kommunikation wie Instant Messaging, Mail, Foren, Terminplanung, sowie Werkzeuge für Prozessmanagement. Die elektronische Datenhaltung begünstigt außerdem die Suche und Navigation, da sie die Daten strukturiert und mit Hilfe von Taxonomien zugänglich macht (vgl. Riempp 2004, S. 85-86).

Metamodell

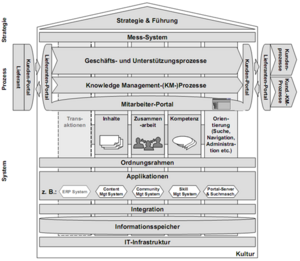

Das Metamodell von Riempp basiert im Wesentlichen auf den oben beschriebenen Grundlagen. Im Zentrum stehen die drei Ebenen des Business Engineering: Systeme, Prozesse und Strategie. Zu diesen ergänzt er die Organisation als Mittel zur Umsetzung der Aktivitäten. Dazu kommt die Ausrichtung auf die zu unterstützenden Kundenprozesse als Ziel und Ausgangspunkt der Leistungserstellung. Den letzten wesentlichen Baustein bilden die Handlungsfelder für Wissensmanagement, die sich aus dem Kommunikationsmodell für Wissensmanagement ergeben (vgl. Riempp 2004, S. 120–121). Die untere Abbildung zeigt, wie Riempp aus diesen Grundlagen ein Metamodell formt, das nach Ebenen gegliedert ist, den Kundenprozess als Ausgangspunkt für die Marktleistung darstellt und die Handlungsfelder für Wissensmanagement abbildet (Riempp 2004, S. 123).

Der Kreislauf dieses Modells beginnt beim Kundenprozess, in dem ein Bedarf nach einer Leistung oder an einem Produkt entsteht. Dadurch entsteht die Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen eine Strategie entwickelt, welchen Markt es bearbeiten soll und welche Marktleistung erbracht werden soll. Wissensmanagement-Ziele stehen in einer Zweck-Mittel-Relation zu den Unternehmenszielen, folglich leitet sich die Wissensmanagement-Strategie aus der übergeordneten Unternehmensstrategie ab. Beiden Zielen ist gemein, dass ihr Erreichen von kritischen Erfolgsfaktoren abhängt. Deren Ausprägung wird in Mess- und Führungsgrößen operationalisiert, an denen die Ergebnisse der Prozesse gemessen werden. Folgt man der Grafik zunächst weiter zur Organisation, gelangt man zur Führungsorganisation, die sich der Führungsgrößen bedient, um damit die Organisationseinheiten zu leiten und die in ihnen eingegliederten Mitarbeiter*innen mit Anreizen zu führen. Die Organisation besitzt eine eigene Kultur, die die Umwelt für die Mitarbeiter*innen bildet. Diese bildet den Rahmen für Netzwerke, an denen die Mitarbeiter*innen teilnehmen und ihr Wissen austauschen. Mitarbeiter*innen besitzen verschiedene Rollen, die durch Aufgabenbündel charakterisiert sind. Durch diese Aufgaben nehmen sie an der Durchführung von Geschäfts- und Unterstützungsprozessen teil. Die Systemebene unterstützt die anderen Ebenen durch verschiedene Elemente. Es integriert Funktionen in Portalen, die den Mitarbeiter*innen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in den Prozessen zur Verfügung gestellt werden. Diese Funktionen werden durch Anwendungen und ihre Daten realisiert. Die Daten werden in den Speichern der Informationssysteme verwaltet und strukturiert. Zu diesen Daten kommen die Kompetenzprofile der Mitarbeiter*innen, sowie die Informationsobjekte, in denen sie ihr Wissen abgebildet haben. Eine Taxonomie gibt allen Objekten eine gemeinsame Struktur, die die Navigation und die Suche in den Beständen erleichtert. Durch die Kommunikationstechnik schafft die Systemebene Räume für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen. Neben den virtuellen Räumen bietet die IT auch Werkzeuge zur medialen Unterstützung, welche die direkte Kommunikation in physischen Räumen erleichtern (vgl. Riempp 2004, S. 123–124).

Architektur

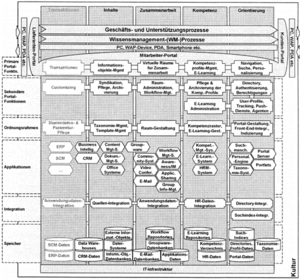

Auf der Grundlage dieses Metamodells formt Riempp eine Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme, in dem die Handlungsfelder in Form von drei Säulen und der alles umgebenden Kultur repräsentiert werden. Wie in folgender Abbildung zu sehen ist, ist auch die Architektur in die Ebenen Strategie, Prozesse und Systeme untergliedert (Riempp 2004, S. 126).

Strategie und Führung werden durch ein Messsystem unterstützt, in dem die Ausprägung der kritischen Erfolgsfaktoren durch Indikatoren messbar gemacht wird. Mit ihrer Hilfe kann der Führungsprozess die Zielerreichung feststellen und Maßnahmen ableiten.

Auf der Ebene der Prozesse befinden sich die zentralen Geschäftsprozesse, in denen die Produkte und Dienstleistungen erzeugt werden, sowie Entwicklungs- und CRM-Prozesse. Ergänzt werden diese Kernprozesse durch die Unterstützungsprozesse, zu denen die Prozesse von IT, HR und Finance zählen. Auch die Wissensmanagement-Prozesse sind nach ihrem Wesen nach Unterstützungsprozesse. Sie wurden nur zur besseren Verdeutlichung aus diesen herausgehoben und getrennt dargestellt. Dem Businessmodell des Informationszeitalters folgend sind die Prozesse eines Unternehmens Teil einer größeren Prozesskette, die jene von Lieferant*innen und Kund*innen einschließt. Diese Prozesse werden durch Portale verbunden, in denen die beteiligten Systeme über Schnittstellen gekoppelt werden. Durch den intensiven Einsatz von IT-Systemen können die Koordinationskosten niedrig gehalten werden. Neben den offenkundigen Funktionen eines Systems bei der Bewältigung der Aufgaben in den internen Prozessen, bemisst sich sein Wert an den Schnittstellen zu Fremdsystemen. Auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Mitarbeiter*innen ist idealerweise durch ein Portal realisiert. Für den*die Mitarbeiter*in sollte es nicht wichtig sein, welche Anwendung welche Funktion realisiert und welche Kunstgriffe notwendig sind, diese Funktionen zur Erfüllung seiner*ihrer Aufgaben einzusetzen. Die Präsentation der Funktionen sollte einheitlich und aufgabenbezogen sein. Das Set der angebotenen Funktionen sollte sich überdies durch ein Rollenmodell an die Anforderungen des*der einzelnen Mitarbeiter*in anpassen lassen. Dadurch wird die Komplexität der einzelnen Produkte zumindest aus Sicht des*der Anwender*in reduziert.

Die in den Portalen angebotenen Funktionen werden von einem Informationssystem bereitgestellt. Die unterschiedlichen Erfordernisse an die Systeme entstehen aus den Handlungsfeldern, die durch Säulen dargestellt sind. Die traditionellen Funktionen etwa von ERP-Systemen werden in der Säule „Transaktionen“ realisiert. Hier werden die Aufgaben der Kernprozesse erbracht, wie Aufträge, Bestellungen, Buchungen, Lagerbewegungen, etc. Diese Aufgaben stellen nicht den Kernbereich von Wissensmanagement dar, müssen jedoch bei der Gestaltung von Wissensmanagement einbezogen werden. Schließlich sind es diese Prozesse, für die Wissensmanagement Unterstützung leisten soll. Die Säule „Inhalte“ beschreibt die Funktionen, die zum Erstellen, Verteilen und Nutzen von Inhalten notwendig sind. Unter Inhalten werden hier die eigentlichen Inhalte sowie Kontextinformationen verstanden, die durch den Begriff Content zusammengefasst werden. In der Säule „Kompetenz“ werden jene Aktivitäten erbracht, die zum Erstellen von Kompetenzprofilen notwendig sind, sowie die Entwicklung der Kompetenz der Mitarbeiter*innen durch berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Säule „Zusammenarbeit“ stellt die virtuellen Räume bereit, in denen Mitarbeiter*innen gemeinsam Aufgaben bearbeiten und Prozesse abwickeln. Auch die medialen Werkzeuge in physischen Räumen fallen in diese Säule. In der Säule „Orientierung“ sind alle Funktionen zur Navigation und Suche angeordnet, sowie Hilfsfunktionen zur Administration und Authentifizierung der Benutzer*innen und zur Pflege von Rollen und Benutzerprofilen.

Über diesen Säulen wird ein Ordnungssystem aufgespannt, das durch eine zentrale Taxonomie für eine Terminologie sorgt, die von allen Mitarbeiter*innen verstanden wird. Durch die Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten werden die Informationsobjekte, Kompetenzprofile und Daten strukturiert. Dadurch kann eine einheitliche Navigation und Suche quer über die Säulen realisiert werden. Die Darstellung macht deutlich, dass die Integration essenziell für den Erfolg der IT-Unterstützung ist. Dies wird auch an den darunterliegenden Schichten deutlich. Die Integration der einzelnen spezialisierten Applikationen, sowie ihrer Daten auf der Systemebene, schafft die Voraussetzung für eine optimale Unterstützung der Anwender*innen der IT-Systeme. Wie bereits bei den Portalen beschrieben, sollten die Anwender*innen nicht Spezialist*innen für die von ihnen genutzten Anwendungen werden müssen, um ihre eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Eine aufgabenorientierte Anordnung der Funktionen in einem Portal mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche befähigt die Anwender*innen, diese Aufgaben schneller zu erfüllen, da sie sich auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren können.

Die Kultur umrahmt alle Ebenen des Modells, um zu verdeutlichen, dass sie den Rahmen für alle Aktivitäten bildet. Änderungen an der Unternehmensstrategie müssen mit der vorherrschenden Kultur kompatibel sein. Wenn ein Unternehmen von einer Kodifizierungsstrategie zu einer Personalisierungsstrategie übergeht, müssen die Aktivitäten in den einzelnen Säulen anders gewichtet werden. Die Kodifizierungsstrategie betont die Säule „Inhalte“ und macht Investitionen beispielsweise in Content-Management-Systemen notwendig. Der Wechsel zur Personalisierungsstrategie verlagert den Schwerpunkt auf die Säulen „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“. Die Aktivitäten verlagern sich damit auch von der IT Abteilung zur HR, die für die Kompetenzentwicklung zuständig ist (vgl. Riempp 2004, S. 125–128).

Strategische Ebene

Vor der Ausbildung eines Messsystems zur Unterstützung der Führung steht die Definition der Ziele und der kritischen Erfolgsfaktoren, die für deren Erreichung notwendig sind. Die folgende Aufstellung nennt zu jedem der vier grundlegenden Ziele von Wissensmanagement Beispiele für die Säulen „Inhalt und Kontext“, „Zusammenarbeit“, „Kompetenz“, „Orientierung und Kultur“ (vgl. Riempp 2004, S. 133-134):

Transparenzierung des in der Organisation vorhandenen Wissens:

Erschließung der Inhalte durch die strukturierte Ablage in einem Content-Management-System.

Dokumentation der Aufgaben und Zuständigkeiten durch die Erfassung der Prozesse.

Sichtbarmachen der Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen durch Kompetenzprofile.

Suche nach kompetenten Mitarbeiter*innen in Yellow Pages.

Fördern des Erfahrungsaustausches durch Einsatz der Methode Story Telling.

Förderung des Austausches von Wissen zwischen den Mitarbeiter*innen:

Abonnieren von Newslettern und RSS Feeds.

Etablieren von Communities und Netzwerken, Schaffen von Räumen zur Zusammenarbeit.

Sicherung der Erfahrungen in Projekten in Lessons-Learned-Workshops und schriftlicher Dokumentation. Dokumentation und Transfer von Best-Practices. Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen mit Patensystemen und Aufbau von Nachwuchsführungskräften durch Mentoring.

Systemunterstützung bei der Verwaltung von Communities, Netzwerken und Räumen zur Zusammenarbeit. Unterstützung bei der Terminplanung und –koordination.

Ermöglichen der Kommunikation durch die räumliche Gestaltung der Arbeitsumgebung. Freiräume und Events schaffen, bei denen auch informelle Gespräche stattfinden können.

Entwicklung des aktuell und zukünftig benötigten Wissens:

Standards für die Dokumentation der Arbeitsvorgänge festlegen. Sicherung der Ergebnisse von Arbeitsgruppen in Protokollen. Erweitern der Zielvereinbarungen mit den Mitarbeiter*innen um individuelle Wissensziele.

Einrichten von unternehmensweiten Arbeitsgruppen. Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen.

Entwicklung der Wissensbasis durch Mitarbeiterentwicklung und Recruiting.

Schaffen von Kompetenzrastern und –skalen, anhand derer die Entwicklung des Mitarbeiterstamms gemessen und gesteuert werden kann.

Schaffen von Anreizen für Innovation und Prozessverbesserungen. Fördern der Teamarbeit durch geeignete Ziele und Anerkennung für gemeinsame Leistung.

Effizienten Umgang mit Wissen durch Wissensmanagement sicherstellen:

Integration der Funktionen zur Erstellung und Nutzung der Inhalte in die zur Erfüllung der Geschäftsprozesse benutzten Werkzeuge.

Befragen der Anwender*innen und Untersuchung der Usability der angebotenen Kommunikationswerkzeuge.

Evaluation der Mitarbeiterentwicklung anhand der Veränderung der Kompetenzprofile.

Anwenderbefragung zur Usability der Navigations- und Suchfunktionen. Einführung eines Bewertungssystems für Suchergebnisse.

Erheben der Einstellungen der Mitarbeiter*innen und des Arbeitsklimas in Mitarbeiterbefragungen.

Prozessebene

Wissensmanagement gehört zu den Unterstützungsprozessen, die Leistungen für die Geschäftsprozesse erbringen. Bezogen auf die Säulen des Architekturmodells sind dies das Management der Inhalte, das Management der Kompetenzen, das Management der Zusammenarbeit und das Management der Orientierungsfunktion.

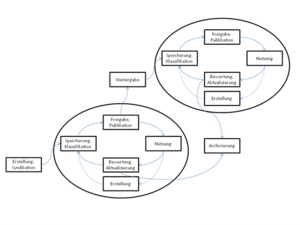

Management der Inhalte

Gegenstand des Content-Managements sind die Informationsobjekte, mit deren Hilfe das explizierte Wissen abgebildet wird. Der Content- Managementprozess umfasst die Aktivitäten Erstellung, Klassifizierung, Freigabe, Publikation, Nutzung und Aktualisierung. Diese Kernaktivitäten werden ergänzt, um die Syndizierung von fremden Inhalten, die Archivierung von obsoleten oder veralteten Inhalten sowie der Weitergabe von Inhalten an andere Systeme. Durch die Weitergabe der Inhalte wird der Kreis der Adressat*innen sukzessive erweitert. Falls der Umfang und die Darstellung der Inhalte nicht bereits bei der initialen Erstellung für die unterschiedlichen Adressat*innen vorbereitet wurde, müssen sie im Zuge der Weitergabe überarbeitet werden. Faktoren, die dabei berücksichtigt werden müssen, sind die Kenntnisse der Zielgruppe und die Sensibilität der Inhalte. Speziell bei der Weitergabe an Unternehmensexterne sind die Informationsobjekte genau zu überprüfen, damit keine geheimen Informationen nach außen dringen. Durch die Überarbeitung wird der unten beschriebene Kernprozess auf einer höheren Ebene erneut angestoßen.

Die Erstellung eines Informationsobjektes durch eine einzelne Person, oder im Team wird durch Werkzeuge zur Abbildung der Informationen unterstützt, etwa durch Mind-Mapping Tools, Grafik- und Office-Anwendungen usw. Verbunden damit ist die Speicherung der Inhalte in elektronischer Form, sowie die Klassifizierung mittels Metadaten und Schlagworten. Die Verwendung von Taxonomien führt zu einer einheitlichen Terminologie, was die Suche und Navigation in den Informationsbeständen erleichtert. Der Speicherung durch den Ersteller folgt ein redaktioneller Prozess, in dem die Inhalte einer formellen und inhaltlichen Prüfung unterzogen werden. Nachdem gegebenenfalls Korrekturen eingearbeitet worden sind, wird das Dokument für einen berechtigten Benutzerkreis freigegeben. Im Zuge der Nutzung der Informationsobjekte oder schlicht durch Zeitablauf kann eine Überarbeitung und Aktualisierung der Informationsobjekte notwendig werden. Die Nutzung liefert auch Hinweise auf ungedeckten Bedarf, der die Erstellung weiterer Informationsobjekte auslöst. Mit den aktualisierten und zusätzlich geschaffenen Informationsobjekten beginnt der Kreislauf erneut bei der Speicherung (vgl. Riempp 2004, S. 144–147). Die untere Abbildung zeigt, wie bei der Weitergabe des Content an andere Systeme und Nutzergruppen der Content den Kreislauf erneut durchläuft (vgl. Riempp 2004, S. 145).

In der Praxis ist Content-Management das am häufigsten genutzte Wissensmanagement-Werkzeug. Ein Grund für die Dominanz dieses Prozesses in den Wissensmanagement-Aktivitäten vieler Unternehmen ist sicher die Tatsache, dass die notwendigen Werkzeuge in größeren Unternehmen oft schon vorhanden sind, da mit ihnen die Unternehmensintranets aufgebaut wurden. Die Grundfunktionen für Content-Management sind in gängigen Open Source CMS, aber auch in verbreiteten Lösungen kommerzieller Anbieter*innen abgebildet (vgl. Riempp 2004, S. 150). Dabei sollte auch nicht übersehen werden, dass Unternehmen nicht gerne von ihren Mitarbeiter*innen abhängig sind. Unternehmen sind bestrebt diese Abhängigkeit aufzulösen, indem sie das Wissen ihrer Mitarbeiter*innen in den unternehmenseigenen Datenbeständen abbilden.

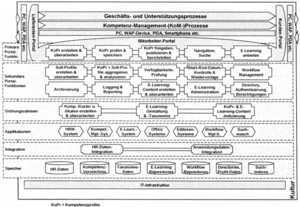

Management der Kompetenzen

Die Kompetenz eines Menschen ist die Summe seines impliziten und expliziten Wissens, welches in Form von mentalen Modellen gespeichert ist. Dieses Wissen besteht aus Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten, die die Basis zur Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit bilden. Neben der Fachkompetenz benötigen die Mitarbeiter*innen soziale Kompetenz im Umgang mit Kolleg*innen, Selbstkompetenz für zielstrebiges motiviertes Vorgehen und Führungskompetenz für die Leitung von Teams und Projekten. Ein Handlungsfeld des Kompetenzmanagements ist damit der*die einzelne Mitarbeiter*in. Darüber hinaus sind jedoch noch die auf Team-, Abteilungs- und Bereichsebene, sowie auch die über die gesamte Organisation aggregierten Kompetenzen zu betrachten (vgl. Riempp 2004, S. 151). Aufgabe des Kompetenzmanagements ist es, die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen sichtbar zu machen und gemäß den Zielen der Organisation zu entwickeln. Daraus resultieren die folgenden zwei Bereiche als Handlungsfelder des Kompetenzmanagements (vgl. Riempp 2004, S. 151):

- Transparenzierendes Kompetenzmanagement erfasst die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen in Kompetenzprofilen. Dadurch wird die individuell vorhandene Kompetenz über Abteilungsgrenzen hinweg sichtbar.

- Entwickelndes Kompetenzmanagement hat die Aufgabe, die Differenz zwischen den vorhandenen Kompetenzen und den aktuell oder zukünftig benötigten Kompetenzen zu überwinden, indem es die Mitarbeiter*innen fördert und entwickelt.

Das transparenzierende Kompetenzmanagement bildet die Grundlage für das entwickelnde Kompetenzmanagement. Erst durch die Identifikation der individuellen Kompetenzen und durch deren Lokalisierung wird es möglich, die Kompetenzen zu aggregieren und damit eine Planung für die gesamte Organisation zu erstellen. Auf individueller Ebene wird das Kompetenzprofil als Grundlage für die Karriereplanung der Mitarbeiter*innen verwendet. Kompetenzmanagement ist primär die Aufgabe der Personalentwickler*innen und damit der HR-Abteilung. Ein*e Wissensmanagement- Verantwortliche*r muss die strategischen Aspekte in diesen Prozess einbringen und dafür sorgen, dass die Kompetenzprofile auch für andere Aufgaben verfügbar sind.

Das Kompetenzmanagement bedient sich eines Kompetenzrasters, um die Kompetenzen nach verschiedenen Dimensionen zu kategorisieren. Die Gliederung kann nach Fach- und Methodenkenntnis, Branchenrelevanz, Führungserfahrung und ähnlichen Aspekten erfolgen. Durch dieses Raster schafft eine Organisation eine Taxonomie für Kompetenzen. Diese sichert eine organisationsweit einheitliche Verwendung von Begriffen für Kompetenz. Die Ausprägung der individuellen Kompetenzen wird durch eine Kompetenzskala klassifiziert. Erst durch diese Skala werden die Bewertung und der Vergleich von Kompetenz möglich. Basierend auf der Bewertung können Entscheidungen über die Entwicklung eines*einer Mitarbeiter*in getroffen werden. Sie ermöglicht auch die Zuordnung von Aufgaben und durch Aggregation die langfristige Planung der Personalentwicklung. Durch die Zuordnung der im Kompetenzraster vorhandenen Kompetenzen und einer Einordnung der jeweiligen Ausprägung anhand der Skala wird das Kompetenzprofil eines*einer Mitarbeiter*in erstellt. Auf der Basis des Kompetenzrasters können Soll-Profile erstellt werden, die für das Recruiting, aber auch für die Karriereplanung verwendet werden. Die einzelnen Kompetenzprofile werden in Kompetenzverzeichnissen zusammengefasst, die für verschiedene Zielgruppen im Unternehmen zugänglich gemacht werden können. Eine zentrale Anwendung sind Yellow Pages, in denen Mitarbeiter*innen nach Kolleg*innen suchen können, die über Kompetenzen verfügen, die sie selber nicht besitzen. Bei der Zusammensetzung von Projektteams können die Profile verwendet werden, um das Team mit allen benötigten Kompetenzen auszustatten. Personalentwickler*innen können durch Aggregation der Profile Personalentwicklungsmaßnahmen planen und deren Erfolg der individuellen Weiterentwicklung anhand der Skalen messen (vgl. Riempp 2004, S. 152–153).

Dem Idealbild der Transparenzierung von Kompetenz stehen in der Praxis verschiedenste Widerstände entgegen. Mitarbeiter*innen möchten die Vergleichbarkeit mit Kolleg*innen vermeiden. Abteilungsleiter*innen möchten die Kompetenz ihrer Mitarbeiter*innen verstecken, damit diese nicht für andere Aufgaben im Unternehmen abgeworben werden. Auch Betriebsräte können Projekte wie Yellow Pages behindern oder sogar gänzlich zu Fall bringen. Es ist daher schon in der Planungsphase eines Kompetenzmanagement-Projektes notwendig, die Unterstützung aller Beteiligen zu gewinnen und sich auf eine gemeinsame Zielsetzung zu einigen.

Der Nutzen eines Kompetenzverzeichnisses hängt von der Aktualität seiner Inhalte ab. Wie das Content-Management benötigt daher auch Kompetenzmanagement einen Ablauf, der die einzelnen Aktivitäten koordiniert und die Verantwortlichkeiten regelt. Initial müssen die Kompetenzen durch die Mitarbeiter*innen selbst, oder durch deren Führungskräfte erfasst und bewertet werden. Nach der Erstellung müssen die Profile geprüft und gegebenenfalls zur Nutzung freigegeben werden. Personalentwickler*innen, Führungskräfte und Wissensmanager*innen aggregieren die Profile und stellen dem die Anforderungen gegenüber. Dadurch können sie die Differenz zwischen Bedarf und den vorhandenen Kompetenzen bestimmen und Entwicklungsmaßnahmen planen. Da Lernen nicht erzwungen werden kann, müssen die Entwicklungsmaßnahmen zwischen Führungskräften und Mitarbeiter*innen vereinbart werden. Dafür bieten sie die regelmäßigen Mitarbeitergespräche an, in denen Ziele vereinbart werden, bzw. deren Erreichung überprüft wird. Zu diesen Zielen zählen auch die Entwicklungsziele der Mitarbeiter*innen. Die Führungskräfte müssen demnach an verschiedenen Stellen des Prozesses beteiligt werden. Darauf muss auch auf Systemebene Rücksicht genommen werden, etwa bei der Authentifizierung und beim Design der Userinterfaces. Die individuelle Entwicklung wird durch Seminare, arbeitsintegriertes Lernen und E-Learning realisiert. Unter Umständen wird es auch notwendig, den Bedarf durch die Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen zu decken. Bei der Bewertung und Auswahl der Bewerber*innen werden die Soll-Profile verwendet. Durch die Entwicklung verändern sich die Kompetenzen, weshalb die Profile der Mitarbeiter*innen stetig aktualisiert werden müssen. Akutalisierung kann auch durch das Entfernen von nicht mehr benötigten Kompetenzen aus dem Raster und durch Archivierung von Profilen ausgeschiedener Mitarbeiter*innen erfolgen (vgl. Riempp 2004, S. 154–155). Die Schritte des transparenzierenden und entwickelnden Kompetenzmanagements zeigt die folgende Abbildung (vgl. Riempp 2004, S. 154).

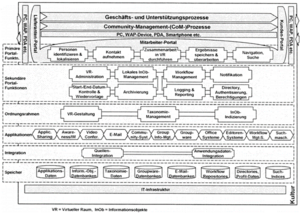

Management der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit ist vom Standpunkt des Wissensmanagements aus betrachtet ein ganz zentrales Element. Sie dient einerseits dazu, das Wissen verschiedener Spezialist*innen zu kombinieren und damit Leistungen zu erstellen, die ein*e Einzelne*r nicht zustande brächte. Andererseits kann Wissen nur durch eigene Erfahrung erlernt werden. Beim gemeinsamen Arbeiten machen die Mitarbeiter*innen neue Erfahrungen und tauschen diese untereinander aus. Zusammenarbeit ist daher immer auch ein gemeinsamer Lernprozess. Dabei darf nicht übersehen werden, dass dieser Prozess auch dysfunktionale Lernerfahrungen hervorbringen kann. Die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit werden durch zwei Faktoren bestimmt (vgl. Riempp 2004, S. 158):

- Das Vorhandensein von physischen oder virtuellen Räumen ist notwendig, damit Mitarbeiter*innen miteinander in Kontakt treten können.

- Die Organisationsform legt die Kommunikationswege fest, in denen Informationen durch das Unternehmen fließen. In hierarchischen Organisationen fließt sie hauptsächlich entlang der Linie. Flache und flexible Strukturen sollen die Grenzen beseitigen und den Informationsfluss anregen. Durch die Orientierung an Prozessen sollen Kompetenzkonflikte und Abteilungsgrenzen überwunden werden, die den Wissensfluss unterbrechen.

Ergänzend zu diesen räumlichen, systemischen und organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten kann Wissen in temporären Formen der Zusammenarbeit ausgetauscht und entwickelt werden. Eine Möglichkeit zur Flexibilisierung von hierarchisch organisierten Organisationen ist die Projektorganisation. Projekte sind flache, unbürokratische Parallelorganisationen, in denen Informationen rasch transportiert und Wissen leicht zwischen den Mitarbeiter*innen ausgetauscht werden kann. Weniger stark formalisiert sind Communities und Netzwerke. Communities haben informellen Charakter und verfolgen die Ziele ihrer Mitglieder. Die Mitglieder von Communities of Interest finden sich aufgrund gemeinsamer Interessen zusammen, währen bei der Community of Practice der Austausch von Erfahrung aus gleichartigen Aufgabenfeldern im Vordergrund steht. Netzwerke werden gebildet, um die Ziele der Organisation zu verfolgen, etwa indem sie eine praktische Problemstellung bearbeiten. Auch hinsichtlich der Zusammenstellung der Teilnehmer*innen unterscheiden sich Netzwerke von Communities. In Netzwerken werden Personen mit ausgewiesener Expertise zusammengebracht. Das Ziel ist vorrangig die Lösung des Organisationsproblems und nicht die Lernerfahrung der Teilnehmer*innen (vgl. Riempp 2004, S. 158–159). Der geringe Formalisierungsgrad von Communities macht eine organisatorische Absicherung des generierten Wissens notwendig. Im Community-Management-Zyklus sind das, wie folgende Abbildung zeigt, die Aktivitäten Festhalten und Weitergabe der Ergebnisse und Maßnahmen, die den späteren Kontakt der Teilnehmer*innen aufrecht erhalten und damit die Weiterverwendung des generierten Wissens ermöglichen (vgl. Riempp 2004, S. 160).

Management der Orientierungsfunktion

Ab einer mittleren Organisationsgröße wächst die Zahl der Informationsobjekte, der Räume für Zusammenarbeit und der Kompetenzträger*innen rapide an. Um den Mitarbeiter*innen einen raschen Zugriff auf benötigte Informationen zu verschaffen, müssen die Inhalte durch Such- und Orientierungsfunktionen erschlossen werden. Voraussetzung für eine effiziente Suche ist eine einheitliche Terminologie. Diese dient dazu, die Inhalte einheitlich zu kategorisieren und definiert die Begriffe, anhand derer die Bestände durchsucht werden können. Nur wenn alle Mitarbeiter*innen Begriffe gleich interpretieren und verwenden, können sie die gesuchte Information aus den Beständen herausfiltern. Bei Unkenntnis der zur Klassifizierung verwendeten Fachbegriffe, oder bei unterschiedlicher Verwendung und Interpretation der Begriffe, werden die Mitarbeiter*innen die gesuchten Informationen nicht finden, auch wenn diese in den Systemen abgelegt wurden. Die Terminologie kann den Mitarbeitern*innen in einem Glossar zur Verfügung gestellt werden, das die zu verwendenden Begriffe erläutert. Eine andere Möglichkeit stellt die Taxonomie dar. Diese ordnet die Begriffe und zeigt ihre Beziehung untereinander auf. Während das Glossar primär dazu dient, die einheitliche Verwendung der Terminologie sicherzustellen, ermöglicht die Taxonomie die Klassifizierung und Strukturierung der Information.

Das Terminologie-Management ist damit ein zentraler Bestandteil des Managements der Orientierungsfunktion. Die Erstellung einer Terminologie muss mit der gesamten Organisation abgestimmt werden. Änderungsanforderungen, die bei der Nutzung entstehen, müssen konsolidiert und eingearbeitet werden. Mit der dabei entstandenen Terminologie können Informationsobjekte und Kompetenzprofile klassifiziert und strukturiert werden. Zur durchgängigen Orientierung für den*die Benutzer*in wird die Terminologie für die Strukturierung der Navigation verwendet. Durch die Indizierung der Informationsobjekte anhand der Terminologie wird die Suche für die von den Mitarbeiter*innen verwendeten Suchterme optimiert (vgl. Riempp 2004, S. 165–166). Wie die folgende Abbildung zeigt, kann der Aufbau der Terminologie durch Zukauf einer Branchenterminologie realisiert werden, wodurch die Aufbauphase stark verkürzt werden kann (vgl. Riempp 2004, S. 166):

Systemebene

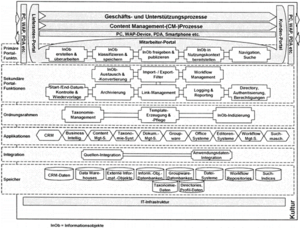

Die Systemebene beschreibt die Struktur der Informationssysteme. Sie illustriert, wie mit Applikationen und den zugehörigen Daten Funktionen realisiert werden, um die durch die Strategie vorgegebenen Prozesse zu unterstützen. Im Idealfall werden diese Funktionen weitgehend abstrahiert und in einem Portal zusammengefasst. Die Funktionen werden dadurch nicht nach Anwendungen organisiert, sondern nach dem Verwendungszweck. Die Elemente der Informationssysteme können in Schichten angeordnet werden, die den steigenden Abstraktionsgrad repräsentieren. Außerdem können die Elemente und Funktionen anhand der Ebenen und Säulen der Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme aufgegliedert werden, wie die untere Abbildung zeigt (Riempp 2004, S. 171).

Über der Hardwareschicht liegen die Datenspeicher der Anwendungen. In natürlich gewachsenen Umgebungen sind die Datenmodelle der einzelnen Anwendungen unterschiedlich, was einen direkten Austausch oder die gemeinsame Nutzung der Daten auf dieser Ebene verhindert. Über der Datenschicht ist daher eine Integrationsschicht angeordnet, in der die Daten aus den unterschiedlichen Quellsystemen aufbereitet werden. Die darüber liegende Applikationsschicht verwendet die integrierten Daten, um eine höhere Informationsqualität zu erzielen. Über den Anwendungen liegt eine weitere logische Schicht, in der ein Ordnungsrahmen über die zu präsentierenden Informationsobjekte und Funktionen gelegt wird. Die einzelnen Funktionen werden im Idealfall in einem Portal zusammengefasst, wobei die Benutzer*innen abhängig von ihrer Rolle nur jene Funktionen sehen, die sie tatsächlich benötigen. Die Funktionen können noch weiter in primäre und sekundäre Funktionen unterteilt werden. Die primären Funktionen realisieren die Unterstützung der Kernprozesse, während die sekundären Funktionen der Administration der Systeme dienen (vgl. Riempp 2004, S. 170–171). In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Funktionen der Systemebene, gegliedert nach den Säulen „Content“, „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“, genauer vorgestellt.

Content-Management-Systeme

Gegenstand des Content-Managements sind Informationsobjekte im Sinne von elektronischen Abbildungsversuchen des in mentalen Modellen gespeicherten Wissens. Die Systemebene stellt Funktionen für die verschiedenen Phasen (Erstellung, Syndizierung, Klassifizierung, Speicherung, Freigabe, Bereitstellung, Überarbeitung und Nutzung) des Content-Lebenszyklus zur Verfügung. Diese primären Funktionen werden durch sekundäre Funktionen ergänzt. Dazu zählt beispielsweise die Archivierung obsoleter Informationsobjekte, Workflow-Management, Erinnerungsfunktionen für die Überarbeitung und Kontrolle der Aktualität usw. Durch Logging und Reporting können die Zugriffe auf die Informationsobjekte erfasst werden. Anhand der Zugriffsstatistik können Rückschlüsse auf die Nutzung der Inhalte gezogen werden. Ein kritischer Aspekt ist die leichte Bedienbarkeit und die Integration der Funktionen. Das Design der Benutzerschnittstellen muss an dieser Anforderung ausgerichtet werden und damit schon vor der Implementierung erfolgen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Systemdesign die Möglichkeiten der später entwickelten Benutzeroberfläche einschränkt. Anwender*innen müssen die Funktionen dann so benutzen, wie sie das System bereitstellt, anstatt dass das System den*die Anwender*in dort unterstützt, wo er*sie Hilfe benötigt. Im Idealfall können die Anwender*innen für die Erstellung und Pflege der Inhalte die gewohnten Benutzeroberflächen benutzen, wie etwa Office Anwendungen. Content-Management-Systeme müssen daher in der Lage sein, die gängigsten Dateiformate zu lesen, um den Inhalt für die Indizierung und für andere Darstellungsformen zu erschließen.

Der Ordnungsrahmen hilft dabei, die Informationsobjekte einheitlich zu strukturieren und für die schnelle Navigation und Suche vorzubereiten. Das wird durch einheitliche Vorlagen und Datenstrukturen, durch eine Taxonomie für die Klassifizierung und durch Suchindizes erreicht. Die durchgängige Datenstruktur sorgt dafür, dass ein einheitliches Subset an Metainformationen zur Verfügung steht, die um objekt-spezifische Metainformationen ergänzt werden. Ein Dokument und ein Foto teilen sich Metadaten wie den*die Ersteller*in und das Erstellungsdatum, haben aber auch individuelle Metadaten wie Auflösung, GPS Daten des Aufnahmeortes beim Foto, oder Anzahl der Zeichen und Schlagworte beim Dokument. Auch auf der Ebene der Metadaten ist auf Integration und Benutzerfreundlichkeit zu achten. Daten zu Ersteller*in und Bearbeiter*in können ebenso wie Zeitstempel der Bearbeitungen automatisch aufgezeichnet werden. Durch die Struktur des CMS können Vorschläge für Kategorien und Schlagworte vorgeschlagen werden, sodass der*die Benutzer*in nicht sämtliche Metadaten eingeben muss. Zwischen der Anwendungsschicht und der Datenschicht ist eine weitere Integrationsebene, welche die Daten der einzelnen Anwendungen und jene aus weiteren internen wie externen Quellen zusammenfasst (vgl. Riempp 2004, S. 172–179). Die folgende Abbildung zeigt die Architektur für Content-Management-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 173).

Kompetenzmanagement-Systeme

Mittels der Kompetenzmanagement-Systeme werden Funktionen für die zentralen Aufgaben Transparenzierung und Entwicklung realisiert. Transparenzierendes Kompetenzmanagement identifiziert die Wissensträger*innen und macht deren Kompetenz in der Organisation sichtbar, indem die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen in Profilen erfasst werden. Auf dieser Grundlage kann eine Suchfunktion für Kompetenzen realisiert werden, die für die Zusammenstellung von Projektteams, oder für die Suche nach einem Kollegen mit bestimmten Fähigkeiten in Yellow Pages genutzt werden kann. Durch die Aggregation der Profile und Aufbereitung der Abweichungen kann die Personalabteilung Entwicklungsmaßnahmen planen oder sich für den Zukauf von fehlender Kompetenz am Arbeitsmarkt entscheiden. Über die Planungsunterstützung hinaus unterstützt die Systemebene interne Entwicklungsmaßnahmen durch E-Learning-Anwendungen und Community-Funktionen, die eine Koordination und Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen im Lernprozess ermöglichen.

Die oben genannten Funktionen werden durch sekundäre Funktionen unterstützt, die analog zu jenen des Content-Managements administrative Aufgaben abdecken. Workflow-Management stellt die zeitgerechte Aufgabenerfüllung durch die beteiligten Mitarbeiter*innen sicher. Durch die Planung von Kontrollterminen werden die Mitarbeiter*innen regelmäßig an die Aktualisierung, bzw. Archivierung der Profile erinnert. Der*die Kursleiter*in einer E-Learning-Veranstaltung kann den Teilnehmer*innen Zugriff auf Lernunterlagen geben, für Foren und Wikis freischalten, Aufgaben publizieren und deren Abgabe überwachen. Die Authentifizierung und Rechtevergabe sind aufgrund der sensiblen Personaldaten zentrale Funktionen, die von einem Kompetenzmanagement-System geboten werden müssen. Können diese nicht fein abgestuft werden, können die Profilinformationen nicht ausreichend differenziert werden, was eine breite Nutzung im Unternehmen verhindert. Den Ordnungsrahmen des Kompetenzmanagements bildet die Taxonomie als Grundlage für Indizierung und Strukturierung der Profile und E-Learning-Inhalte, sowie das Kompetenzraster in Kombination mit den Kompetenzskalen zur Erfassung der Kompetenzprofile (vgl. Riempp 2004, S. 181–188).Folgende Abbildung zeigt die Architektur für Kompetenzmanagement-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 182).

Community-Management-Systeme

Die Aufgabe von Community-Management-Systemen ist die Bereitstellung von virtuellen Räumen für die Zusammenarbeit. In diesen können die Community-Mitglieder Informationen mittels synchroner oder asynchroner Kommunikation austauschen und gemeinsam an der Erfüllung von Aufgaben arbeiten. Die Resultate der Zusammenarbeit werden in elektronischer Form gespeichert, was durch die Integration der Content-Management-Funktionen erreicht wird.

Zu den primären Funktionen gehört die Suche nach kompetenten Personen, die Kontaktaufnahme, die Zusammenarbeit zur Erfüllung von Aufgaben, die Speicherung der erstellten Informationsobjekte, sowie die Navigation und Suche in den Informationsbeständen. Zu den aus den anderen Säulen bekannten sekundären Funktionen kommt die Administration der virtuellen Räume hinzu, mit der neue Räume angelegt und Berechtigungen für den Zutritt vergeben werden. Spezifisch für Community-Management-Systeme sind Anwendungen für die direkte Kommunikation (Video Conferencing, Instant Messaging, Application Sharing), wie für die indirekte Kommunikation (E-Mail, Foren, Wikis) sowie Planungsinstrumente (Gruppenterminplanung und Ressourcenplanung). Das Telefon wird durch Anwendungen wie Instant Messaging, Desktop und Application Sharing und Video Conferencing weitgehend verdrängt. Durch die Integration der Systeme sieht der*die Benutzer*in den Verfügbarkeitsstatus des*der Kommunikationspartner*in und kann den geeigneten Kanal wählen.

Der entscheidende Faktor vom Wissensmanagement-Standpunkt aus gesehen ist die höhere Informationsqualität, die durch Video-Konferenzen und die Desktopfreigabe erreicht wird. Die Teilnehmer*innen nehmen die Informationen mit mehreren Sinnen war und erhalten zusätzliche Kontextinformationen durch den Klang der Stimme, den Ausdruck und die Gestik der Kommunikationspartner*innen (vgl. Riempp 2004, S. 189–197). Die obere Abbildung zeigt die Architektur für Community-Management-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 191).

Systeme für Orientierung und Suche

Navigation und Suche sind zentrale Bausteine eines integrierten Wissensmanagement-Systems. Die Orientierungsfunktion erschließt die Inhalte der Säulen „Content“, „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“ und gehört dort zu den primären Funktionen. Mit ihrer Hilfe finden die Mitarbeiter*innen rasch jene Informationen oder Ansprechpartner*innen, die sie gerade im Arbeitsprozess benötigen. Nur durch eine durchdachte Ausgestaltung der Orientierungsfunktion kann eine effiziente Nutzung des im Unternehmen verfügbaren Wissens sichergestellt werden. Aus diesem Grund wird sie in der Architektur als eigene Säule dargestellt, obwohl sie ohne die Integration in die anderen Säulen nicht existieren würde. Durch einen einheitlichen Seitenaufbau wird die Navigation für den*die Anwender*in erleichtert, da er*sie sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben nicht umgewöhnen muss. Gleichermaßen wichtig ist, dass sich das Design an gängigen Designstandards orientiert. Die Navigation verteilt sich in der Regel auf eine Top Level Navigation am oberen Rand und eine Second Level Navigation am linken Rand. Damit bleibt für die Anwendungen nur der Raum unterhalb und rechts dieser Navigationsframes frei. Unterhalb der Top Level Navigation wird auf Webseiten oft noch eine Orientierungshilfe durch sogenannte Breadcrumbs angeboten. Generell gilt für die Gestaltung eines webbasierten Portals, dass die Konventionen des Webdesigns eingehalten werden sollten, da die Anwender*innen sich dadurch nicht umgewöhnen müssen.

Zu den primären Funktionen gehört neben Navigation und Suche die Personalisierung. Diese wird durch Benutzerrollen realisiert, die mit der Hilfe von User-Profiling definiert werden. Abhängig von ihrer Rolle erhalten Benutzer*innen nur auf jene Informationen und Funktionen Zugriff, für die sie berechtigt sind, bzw. die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. Der Zugang wird nicht nur wegen sensibler Daten beschränkt, sondern auch, um die Komplexität der Systeme für den*die Benutzer*in zu reduzieren und ihn*sie nicht mit Dingen zu belasten, die er*sie für die Erfüllung seiner*ihrer Aufgaben nicht benötigt. Zur weiteren Erleichterung für den*die Benutzer*in sollten die Funktionen in Portalen zusammengefasst und einheitlich präsentiert werden. Die Funktionen werden durch den Ordnungsrahmen in eine logische Struktur gebracht und im Portal angeordnet. Auf der Anwendungsebene dieser Säule sind besonders die Portal Server hervorzuheben, mit deren Hilfe sich die in Portlets gekapselten Funktionen organisieren lassen (vgl. Riempp 2004, S. 198–204). Die erste der beiden Abbildungen zeigt die Architektur für Orientierungsmanagement-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 199). Die Orientierungsfunktion kann durch visuelle Hilfsmittel angereichert werden, mit denen die Zusammenhänge zwischen den Informationen dargestellt werden.

Taxonomien lassen sich mit Topic Maps darstellen, die die Beziehungen zwischen den Termen aufzeigen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Mind Mapping, mit dem Gedanken in eine Struktur gebracht werden können. Zur Darstellung komplexer Konzepte werden Concept Maps verwendet. Die obere Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer Concept Map zum Thema Mapping (vgl. Döbeli Honegger).

Organisation und Kultur

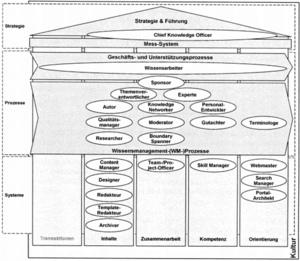

Die Aufgaben in Wissensmanagement-Prozessen werden in Rollenbündeln zusammengefasst. Abhängig von der Intensität, mit der Wissensmanagement betrieben wird, können die Rollen zur Ausbildung von Positionen führen, die ausschließlich Wissensmanagement-Aufgaben übernehmen, oder als zusätzliche Aufgabe von Personen in der bestehenden Organisation übernommen werden. Die Rollen können anhand der Architektur in einer Ebene und einem Handlungsfeld positioniert werden, wie die untere Abbildung zeigt (Riempp 2004, S. 211).

Der Chief Knowledge Officer hat die Aufgabe, Wissensmanagement strategisch in der Organisation zu verankern. Er tut dies, indem er dem Führungssystem Wissensziele und ein Messsystem zur Verfügung stellt. Wissensarbeiter*innen nutzen das Wissensmanagement-System zur Erledigung ihrer Aufgaben in den Geschäftsprozessen. Auch bei der Wissensnutzung entstehen neue Informationsobjekte. Die

Wissenssarbeiter*innen sind daher nicht nur Konsument*innen von Information, sondern auch aktiv am Wissensmanagement-Prozess beteiligt. Sponsor*innen übernehmen die Mittlerrolle zwischen Strategie- und Prozessebene. Sie initiieren neue Projekte und statten diese mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen aus. Expert*innen stellen ihre Kompetenz bei Bedarf zur Verfügung. Wenn sie ihr Wissen in Informationsobjekten festhalten, übernehmen sie die Autorenrolle. Themenverantwortliche sind für bestimmte Wissensgebiete zuständig und verfolgen selbständig deren Weiterentwicklung. Qualitätsmanager*innen sichern die Einhaltung der Standards, beispielsweise hinsichtlich des Informationsgehalts von Dokumenten. Researcher*innen suchen im Auftrag der Wissensnutzer*innen in internen und externen Quellen nach Information und bereiten diese auf. Knowledge Networker*innen initiieren die Bildung von Netzwerken und Communities. Ähnlich wie Sponsor*innen müssen sie über gute Kontakte und Reputation verfügen, um Teilnehmer*innen zu gewinnen. Moderator*innen übernehmen die Leitung der Communities. Sie helfen dabei, Konflikte zu bearbeiten und Themen weiterzuentwickeln. Auch Boundary Spanner müssen über gute Kontakte verfügen. Ihre Aufgabe ist die Verbindung der einzelnen Communities und Netzwerke. Durch sie knüpfen Mitarbeiter*innen Kontakte im gesamten Unternehmen, was den informellen Wissensfluss anregt. Die Kompetenz der Mitarbeiter*innen wird durch die Personalentwickler*innen gemäß den strategischen Zielen entwickelt und durch Gutachter*innen gemessen und beurteilt. Terminolog*innen pflegen die Taxonomie und sorgen für eine einheitliche Verwendung der Begriffe in allen Unternehmensbereichen.

Auf der Systemebene gibt es verschiedene Rollen, die Unterstützungsleistungen erbringen. Durch diese Einteilung ist jedoch nicht festgelegt, dass diese Rollen in eigenständigen Stellen zusammengefasst sind. Jede dieser Rollen kann von Mitarbeiter*innen zusätzlich zu ihren Aufgaben in den Geschäftsprozessen übernommen werden. Content Manager*innen veröffentlichen Informationsobjekte und sind bei der Bearbeitung und Konvertierung behilflich. Designer*innen erarbeiten ein einheitliches Erscheinungsbild für Dokumente und Benutzeroberflächen. Redakteur*innen überarbeiten Informationsobjekte für die Publikation in internen und externen Systemen. Template-Redakteur*innen erstellen Vorlagen für Dokumente und Webseiten. Archivar*innen müssen veraltete Informationen aus dem System nehmen und ablegen. Die Zusammenarbeit in Projekten und Communities muss durch Project-Officer mittels Terminplanung und Dokumentation unterstützt werden. Skill Manager*innen erstellen ein Kompetenzraster, das die strategisch wichtigen Kompetenzen erfasst. In Zusammenarbeit mit den Gutachter*innen entwickeln sie eine Skala zur Messung der individuellen Ausprägungen von Kompetenz. Webmaster*innen pflegen die Infrastruktur für die Bereitstellung der Portale. Search Manager*innen betreiben Suchmaschinen und optimieren deren Effizienz durch fortlaufende Entwicklung der Suchalgorithmen. Portal-Architekt*innen entwerfen die Struktur und das Layout, sowie die Navigation der Portale (vgl. Riempp 2004, S. 83–84; Riempp 2004, S. 147; Riempp 2004, S. 155; Riempp 2004, S. 160; Riempp 2004, S. 166–167).

Die Kultur wird in der Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme als Rahmen für alle anderen Elemente des Systems dargestellt. System, Organisation, Prozesse und Systeme sind gleichsam in das kulturelle Umfeld eingebettet und in ihrer Ausgestaltung durch die Kultur vorbestimmt. Die Kultur findet ihren Ausdruck im Leitbild und den Zielen einer Organisation. Sie ist die Grundlage für das vorherrschende Menschenbild, Annahmen über die Motivation der Mitarbeiter*innen und die damit verbundenen Führungsgrundsätze. Die Aufnahme neuen Wissens durch Lernen und die Bereitschaft Wissen mit anderen zu teilen, hängen von den Einstellungen der Mitarbeiter*innen ab, die durch die Normen und Werte der Unternehmenskultur maßgeblich beeinflusst werden. Eine für Wissensmanagement förderliche Kultur beruht auf den Werten Vertrauen, Offenheit, Fairness, Gegenseitige Anerkennung und Motivation (vgl. Riempp 2004, S. 212–213).

Um die angestrebte Kultur in einem Unternehmen zu schaffen, können die Werte durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst werden, einer direkten Steuerung entzieht sich die Kultur aufgrund ihres diffusen Charakters. Die Führungsorganisation ist der zentrale Ansatzpunkt für Gestaltungsmaßnahmen, da sie die Beziehung der Mitarbeiter*innen zum*zur Vorgesetzten und dem durch ihn*sie repräsentierten Unternehmen bestimmt. Qualifizierte Mitarbeiter*innen möchten an den Führungsentscheidungen beteiligt werden, daher ist die Führung nach den Grundsätzen der Partizipation zu gestalten. Dies kann beispielsweise im Rahmen von Mitarbeitergesprächen geschehen, in denen Ziele vereinbart und die Erreichung vergangener Zielvereinbarungen beurteilt werden. Die Motivation zur Erreichung von Zielen wird durch Anreiz Systeme unterstützt, die monetäre und non-monetäre Belohnungen versprechen. Die Gestaltung der Systeme und Prozesse, wie auch der Räume für Zusammenarbeit ist ebenfalls Ausdruck der Kultur. Sie spiegelt das vorherrschende Menschenbild und legt fest, wie und in welchem Ausmaß Kommunikation stattfinden kann. Neben diesen Aspekten der formalen Organisation kann die Kommunikation auch durch Communities und Netzwerke stimuliert werden, oder durch Veranstaltungen wie World-Cafés und Wissensmärkte (vgl. Riempp 2004, S. 213–215).

Einführung von Wissensmanagement-Systemen

Entsteht in einem Unternehmen der Bedarf für Wissensmanagement, liegt das meist am ineffizienten Umgang mit Wissen. Dieser sorgt bei Mitarbeitern und Führungskräften zunehmend für Unzufriedenheit. Wenn der Leidensdruck zu groß wird, werden Mittel bewilligt, um die Lage zu verbessern. In dieser Situation ist die Gefahr groß, dass voreilige und punktuelle Maßnahmen gesetzt werden, die keine nachhaltige Wirkung erzielen. Dies ist nur durch ein strukturiertes und überlegtes Vorgehen zu erreichen, das die Gesamtzusammenhänge im Blickfeld behält. Wissensmanagement erfordert daher die Unterstützung des Top Managements, da die Wissensstrategie gemeinsam mit der Unternehmensstrategie geplant werden muss. Initiativen auf darunter liegenden Managementebenen fehlt es an dieser strategischen und ganzheitlichen Perspektive, daher sind Einzelinitiativen aus der Sicht der Gesamtorganisation weniger wirkungsvoll. Es ist jedoch ebenso notwendig, sich die Akzeptanz der späteren Benutzer zu sichern. Die Projekte müssen daher in kurzer Zeit sichtbare Erfolge erzielen, etwa indem sie eine für den Benutzer wahrnehmbare Arbeitserleichterung bewirken. Für die Einführung von Wissensmanagement bedeutet das, dass die Planung Top-Down erfolgen muss. Beim Implementieren einzelner Maßnahmen sollte bei den dringendsten Problemen begonnen werden. Durch deren Beseitigung gewinnt man die Akzeptanz und das Vertrauen der Mitarbeiter. Auf diesem Weg wird das Wissensmanagement-System in kleinen Schritten aufgebaut und erweitert. Jeder einzelne Schritt folgt jedoch der vorgegebenen Linie und trägt zur Gesamtstrategie bei.

Bei der Einführung von Wissensmanagement ist jedoch nicht nur darauf zu achten, dass alle Maßnahmen mit den Unternehmenszielen abgestimmt werden, sondern dass diese auch mit der vorherrschenden Kultur harmonieren müssen. In einer Kultur, in der schriftliche Dokumentation und deren Publikation durch Anreize und einen Zuwachs an Ansehen begünstigt werden, muss der Schwerpunkt auf der Säule „Inhalt und Kontext“ liegen. Wenn die vorherrschende Kultur dagegen die Kommunikation und den direkten Austausch von Wissen bevorzugt, müssen die Maßnahmen primär entlang der Säule „Zusammenarbeit“ stattfinden. In Organisationen mit einem hohen Expertenanteil stehen die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter im Vordergrund. Die Wissensmanagement-Aktivitäten müssen dann verstärkt beim Kompetenzmanagement ansetzen (vgl. Riempp 2004, S. 215–216).

Nachdem die Strategie und die vorrangigen Handlungsfelder feststehen, müssen Maßnahmen für die einzelnen Wissensziele überlegt werden. Die Reihenfolge, in der diese Ziele verfolgt werden, ist zumindest bei der Einführung von Wissensmanagement nicht beliebig. Wissensmanagement- Projekte sollen Defizite im Umgang mit Wissen beseitigen (vgl. dazu die strategischen Ziele in Abschnitt 4.7.1). An erster Stelle steht dabei oft das Problem, dass es keinen Überblick über Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Informationsbestände gibt. Das erste Ziel ist es daher, Transparenz hinsichtlich des vorhandenen Wissens zu schaffen. Mit dem notwendigen Überblick über das vorhandene Wissen können im nächsten Schritt Maßnahmen zur Förderung des Austausches und der Entwicklung von Wissen gesetzt werden. Die Sicherstellung der Effizienz von Wissensmanagement kann erst nach der Etablierung von Wissensmanagement im Unternehmen gemessen werden. Die Voraussetzungen dafür müssen allerdings bereits bei der Konzeption geschaffen werden, da ohne geeignete Indikatoren und Messsysteme eine spätere Bewertung nicht möglich ist. Der Ablauf bei der Umsetzung der Wissensziele ist daher nicht so linear, wie in diesem Ablauf beschrieben. Tatsächlich werden die einzelnen Ziele sowohl zyklisch, als auch gleichzeitig verfolgt, da die Maßnahmen zu den Säulen der Architektur in mehreren parallelen Projekten implementiert werden.

Wiederholungsaufgaben

- Beschreiben Sie Hindernisse für den Wissensaustausch.

- Nennen Sie die Voraussetzungen für Kommunikation in Stichworten.

- Welche Handlungsfelder für Wissensmanagement leiten sich aus dem Kommunikationsmodell für den Wissensaustausch ab?

- Beschreiben Sie kurz die drei Ebenen für Wissensmanagement.

- Geben Sie Beispiele für die vier grundlegenden Wissensziele im Handlungsfeld Kompetenz.

- Beschreiben Sie die Content-Management-Aktivitäten anhand des Content-Lebenszyklus.

- Beschreiben Sie die zwei wesentlichen Bereiche des Kompetenzmanagements.

- Beschreiben Sie Möglichkeiten zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit.

- Beschreiben Sie das Management der Orientierungsfunktion.

- Diskutieren Sie kritische Aspekte bei der Implementierung eines Content-Management-Systems.

- Nennen Sie zwei Systeme, die das Kompetenzmanagement unterstützen und beschreiben Sie deren Funktionen kurz in Stichworten.

- Beschreiben Sie, welche Funktionen von Community-Management die Zusammenarbeit räumlich getrennter Mitarbeiter*innen ermöglichen.

- Beschreiben Sie die Vorteile der Personalisierung von Informationssystemen.

- Beschreiben Sie anhand eines Beispiels, wie sich organisatorische Maßnahmen auf die Kultur auswirken.

- Beschreiben sie grob die Abfolge bei der Einführung von Wissensmanagement.

Lösungen

Beschreiben Sie Hindernisse für den Wissensaustausch.

Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation ist eine intakte Beziehungsebene. Positive Emotionen begünstigen die Bereitschaft zur Wissensteilung, während Abneigung und Ängste die Kommunikation im Keim ersticken. Das soziale Umfeld beeinflusst die Einstellungen der Kommunikationspartner*innen und damit indirekt die Relevanzkriterien für Information und welcher Wert dem Austausch und der gemeinsamen Nutzung von Wissen beigemessen wird. Wenn der*die Sender*in nicht in der Lage ist, sein*ihr Wissen zu artikulieren, scheitert der Wissensaustausch. Andererseits scheitert er auch, wenn die Inhalte gut aufbereitet sind, aber bei dem*der Empfänger*in nicht auf Interesse stoßen. Annahmen des*der Sender*in über die Aufnahmefähigkeit des*der Empfänger*in und dessen*deren tatsächliche Aufnahmefähigkeit entscheiden über die übertragenen Inhalte. Der Wissensaustausch kann daher sowohl daran scheitern, dass zu wenig Information übertragen wird, als auch durch die mangelnde Interpretationsleistung des*der Partner*in.

Nennen Sie die Voraussetzungen für Kommunikation in Stichworten.

Raum für Kommunikation, gemeinsame Sprache und übereinstimmende Terminologie.

Welche Handlungsfelder für Wissensmanagement leiten sich aus dem Kommunikationsmodell für den Wissensaustausch ab?

Wissen muss für den Austausch expliziert und in die Form von Inhalt und Kontextinformation gebracht werden. Letztere bereichern den Inhalt mit zusätzlichen Informationen und erleichtern damit die Interpretation der Inhalte. Inhalt und Kontext werden als Content bezeichnet.

Kompetenz ist die Summe des Wissens und der Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen. Kompetenz ist daher die Basis für den Austausch von Wissen.

Wissensarbeit und Wissensschaffung im Unternehmenskontext setzt die Zusammenarbeit mit anderen voraus.

Kultur wirkt auf das soziale Umfeld und auf Einstellungen und Emotionen der Mitarbeiter*innen. Damit bestimmt sie Art und Umfang der Kommunikation und des ausgetauschten Wissens.

Beschreiben Sie kurz die drei Ebenen für Wissensmanagement.

Auf der Strategieebene werden die Grundlagen geschaffen, damit Wissensmanagement die Geschäftsprozesse optimal unterstützen kann. Dies wird durch den Abgleich der geschäftlichen Ziele und Strategien mit jenen von Wissensmanagement erreicht. Nur durch die Top-Down Planung passen sich die Wissensmanagement-Prozesse und -Systeme später in die bestehende Umgebung ein. Die zweite Top-Management-Aufgabe ist der Entwurf eines Mess- und Bewertungssystems. Damit wird das darunter liegende Führungssystem mit den notwendigen Kontroll- und Steuerungsinstrumenten ausgestattet.

Die Wissensmanagement-Prozesse unterstützen die Geschäftsprozesse, indem sie den Mitarbeiter*innen das notwendige Wissen situations- und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Bestandteile des Wissensmanagement-Prozesses sind das Lokalisieren und Erfassen von Informationsobjekten und Wissensträger*innen, der Austausch von Wissen, die Wissensentwicklung und die effiziente Nutzung von Wissen.

Die Systemebene stellt Infrastruktur, Datenbanken und Systeme bereit. Darauf werden Anwendungen betrieben, die Funktionen zur Erledigung der Aufgaben in den Geschäfts- und Unterstützungsprozessen bereitstellen. CMS verwalten die Inhalte und bereiten diese für die effiziente Navigation und Suche auf. HR Software erfasst die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen, die in Verzeichnissen veröffentlicht werden, um die Suche nach kompetenten Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen zu ermöglichen. Groupware und Community-Management-Systeme unterstützen die Zusammenarbeit. Die Kommunikation wird durch E-Mail, Instant Messaging und Video Conferencing unterstützt.

Geben Sie Beispiele für die vier grundlegenden Wissensziele im Handlungsfeld Kompetenz.

Transparenzierung: Veranstaltung von Wissensmärkten zur Sichtbarmachung der Kompetenz einzelner Mitarbeiter*innen und von Abteilungen.

Förderung des Austausches: Einrichten von Qualitätszirkeln und Erfahrungsaustauschgruppen.

Entwicklung: Etablieren eines E-Learning-Systems zur Vermittlung von unternehmensspezifischem Anwendungs- und Prozesswissen.

Sicherstellen der Effizienz: Durchführen von Mitarbeiterbefragungen zur Ermittlung der Zufriedenheit hinsichtlich Führung und Weiterbildung.

Beschreiben Sie die Content-Management-Aktivitäten anhand des Content-Lebenszyklus.

CMS unterstützen Anwender*innen bei der Erstellung und gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten. Diese werden mit Metadaten angereichert, klassifiziert und strukturiert abgelegt. Vor der Freigabe für einen größeren Benutzerkreis werden die Inhalte redaktionell überprüft. Danach werden die Dokumente gegebenenfalls noch einmal überarbeitet oder gleich publiziert. Damit steht der Inhalt zur allgemeinen Nutzung bereit. Aus dieser kann sich der Bedarf für weitere Überarbeitungen, Aktualisierungen und Ergänzungen ergeben. Durch die Weitergabe der Inhalte an andere Systeme werden größere Nutzerkreise erschlossen. Diese stellen andere Anforderungen an die Informationen. Regelmäßig wird man der breiteren Öffentlichkeit außerdem bestimmte Informationen vorenthalten wollen, etwa sensible Daten oder geschäftskritische Informationen. Die Inhalte müssen daher überarbeitet werden, wodurch der Zyklus aus Speichern und Klassifizieren, Prüfen und Freigeben, Publizieren, Nutzen und Überarbeiten erneut durchlaufen wird. Verbunden mit der Aktualisierung der Inhalte ist die Archivierung obsoleter Dokumente.

Beschreiben Sie die zwei wesentlichen Bereiche des Kompetenzmanagements.

Das transparenzierende Kompetenzmanagement erfasst die in der Organisation vorhandenen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen anhand eines einheitlichen Rasters, in dem alle für das Unternehmen maßgeblichen Kompetenzen aufgeführt sind. Die Bildung von Skalen ermöglicht die Messung der individuellen Ausprägungen. Auf dieser Grundlage kann für jede*n Mitarbeiter*in ein Kompetenzprofil erstellt werden. Dieses ist die Basis für die Lokalisierung des Wissens im Unternehmen. Durch Aggregation der Profile wird das gesamte im Unternehmen verfügbare Wissen erfasst und kann den Wissenszielen gegenübergestellt werden. Die Abweichung zwischen den beiden Größen bildet die Grundlage für Maßnahmen des entwickelnden Kompetenzmanagements. Auf der Organisationsebene geht es um die Entwicklung der aggregierten Größe Mitarbeiterkompetenz. Dazu gehört neben der Personalentwicklung auch die Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen, die anhand von Sollprofilen beurteilt werden. Auf der individuellen Ebene müssen die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen durch Personalentwicklung gefördert werden.

Beschreiben Sie Möglichkeiten zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit.